马来西亚华语电影中的身份追认、文化想象与叙事策略

2024-06-18李和真石嵩

李和真 石嵩

马来西亚联邦,简称马来西亚或大马,国家形态的民族建构中主要以本地原居民马来族以及华人、印族为主。2022年,马来西亚总人口超3000万,其中马来族人约占69%,华人约占23%,印度人为6.7%,其他种族0.7%。[1]实际上,华人以及华人文化在马来西亚的主流意识形态之中,一直被国家和政府疏离和边缘化。然而,华人为马来西亚政治和经济的发展做出不可忽略的巨大贡献,不屈不挠的华人在抵拒具备浓厚种族主义色彩的“马来族中心主义”同时,始终为塑造多元种族和多元文化和谐共存的国家意识而不懈努力。

华裔族群在尊重和分享他族的文化精神和思想力量,以及“文化自强”的思想旗帜下,促进多民族文化交流和融汇的同时,尽力维护和传承华人中华优秀传统文化,从而增强华人群体的情感凝聚和精神团结。马来西亚华语电影,就是在这样错综复杂的现实挤压和族裔奋斗的地缘政治中应运而生的艺术介质,经由光影意象和声音符号来视觉化再现和表现华人在马来西亚这片神秘土地上的命运遭际和喜怒哀乐,在现代性的直观叙事和文化寻根的身份认同中,体现出背井离乡的华人难以割舍的乡愁和身处少数群体下自我命运的书写。

一、集体记忆:母语叙事中的身份追认

马来西亚华人在跨国迁徙的历史语境之中,充满身份认同焦虑,始终为华人文化存在和命名的合法性与英殖民者以及后来的马来西亚政府展开较为激烈的政治冲突;华人先辈为中华文化的生存和发展,创办华文学校进行华语教学,从私人开设的私塾、宗亲会开办的书室、会馆开创的方言学堂以及公立的义学等现代化的初级教育,到华文独立中学,为华裔后辈进行必要的方言整合和完备的母语教育。他们深知民族文化是族群繁衍的根本和灵魂,华人族裔在碎片化的地缘生存中,华语的文化符码,也在民族认同的历史书写中获得集体性的选择和确认。

2005年,第22届全国华人文化节在吉隆坡独立广场举行,时任大马副首相纳吉主持开幕仪式并致词:“我国的政策是开明和自由的。我们没有强迫其他种族放弃他们的文化、教育及生活方式,相反的,我们是接受它,各种族的文化交融也成为马来西亚文化的一部分”,“华裔执着于本身的文化,积极把它发扬光大,不代表失去马来西亚精神,也不意味着不爱国,这是因为华裔的文化已成为大马文化及生活的一部分”。[2]如今,华人文化已然成为大马国家文明不可或缺的组成部分,其中彰显集体记忆和民族母题的华语电影虽然刚刚起步,却明显成为大马华人文化之中实现跨区域传播最为普适性的艺术样式。鲁晓鹏与叶月瑜在论及“华语电影”的概念时说:“华语电影是一个更加具有涵盖性的范畴,包含了各种与华语相关的本土的、民族的、地区的、跨国的、离散的(diasporic)和全球性的电影。”[3]而复旦大学周斌教授对华语电影则界定了一个相对简洁易懂的定义:“顾名思义,华语电影即包括中国内地、中国香港、中国台湾及其他地区以华语为母语创作拍摄的电影。”[4]在跨国界的全球性区域中,以华语为母语进行拍摄创作反映离散族裔对本土民族精神依恋的电影,可以归属于华语电影的多样化范畴。

21世纪初,马来西亚电影创作在世界电影版图之中异军突起,其中以马来西亚华裔年轻人为电影制作的艺术主力,例如《美丽的洗衣机》(李添兴,2004)、《爱情征服一切》(陈翠梅,2006)、《念你如昔》(李添兴,2006)、《太阳雨》(何宇恒,2006)、《口袋里的花》(刘诚达,2007)、《大象与海》(胡明进,2007)、《鸟屋》(邱涌耀,2007)、《B区》(张千辉,2008)、《心魔》(何宇恒,2009)、《理发店的女儿》(林丽娟,2009)、《无夏之年》(陈翠梅,2010)等,电影文本的角色人物使用汉语对话(以普通话为主、杂糅粤语、闽南语、英语等),叙事内容直面华裔群体的族群意识、文化倾向和生活现状,在质朴舒缓的东方镜语之中隐隐约约表现出移民集群思乡、寻乡的族裔情结,这些独立电影人的作品在国际影展上屡获殊荣,这股不可阻挡的华语电影创作思潮被称为“马来西亚华语电影新浪潮”。

扎克尔·侯赛因·拉朱谈及马来西亚华语电影在表现后殖民背景下华人之间的依附、疏离和背叛时评论道:“我认为华裔马来西亚电影制作者在银幕上创造着一种地理政治梦幻。他们通过电影所呈现的去疆域化(de-territorialized)的想象的共同体是一种中国的图景,一个不再存在或者可能从未存在的乌托邦式的中国。”[5]事实上,华裔影人并非在文化想象中塑造一种家国化的“地理政治梦幻”,而是通过母语叙事在逐渐融合的现存生活中追寻精神血脉上的身份认同。华裔女导演林丽娟在《理发店的女儿》(林丽娟,2009)的创作谈中说:“老房子、老街道、甚至一面老墙总是历经沧桑,经过漫长的岁月洗涤才得以保存下来,我希望可以捕捉的就是这些迷人的岁月痕迹”,“拍自己的电影时,影响我最多的那股力量来自我的生活,因为它塑造了我的价值观,我的表达方式,我的情绪”[6]。多种族杂居的文化地理,成为与生俱来的生活态势深深刻烙在华人的内心世界,城镇和乡村的生养人文化语境,无疑塑造着大马华裔的精神层面,他们缺乏泛中国身份的归属使命感,而是借助华人母语精神中介的指引下获取跨越边界的心灵归宿。

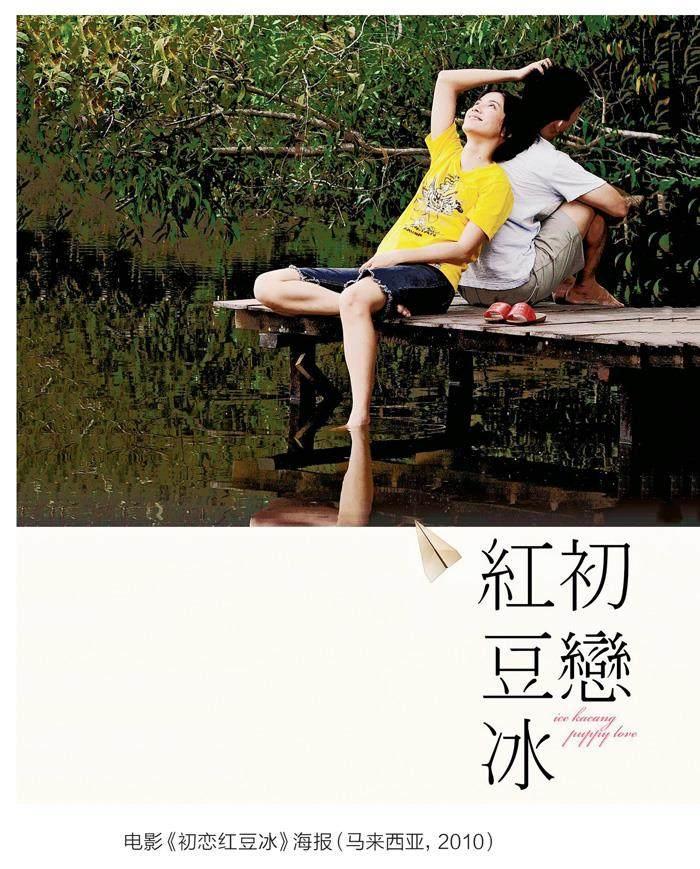

马来西亚华裔歌手阿牛(陈庆祥)构思七年,在“大马帮”李心洁、梁静茹、曹格、黄品冠、巫启贤、戴佩妮等歌手艺人的力挺之下,执导电影处女作《初恋红豆冰》(阿牛,2010)。电影故事设置在充满华裔群族情怀的马来西亚小镇,一条破败的市井老街上装饰着老照片的“南洋”咖啡店,成为第三代华人戏剧冲突的中心现场。苍老的“阿伯”,作为第一代移民仅存的人物象征,静坐店内以客家方言喃喃低语,“我五十年没有见我老婆了,我要回去见她;我下礼拜会回去中国”,体现了魂牵梦萦的家国乡愁,而片尾时他的死亡仪式成为一代人情感思念的政治终结。片中的“华二代”继承父业,每日处在养家糊口的艰辛磨砺之中,心中亦充满焦虑虚空的身份缺失感。青春年少的“华三代”,在初恋的纠葛、寻父的历程和事业的发展之中,成为故事冲突的表层主线。电影以源于香港冰室的“红豆冰”作为怀乡意象,展现着文化离别和本土融合的思想阵痛,正如故事的结局逐渐收拢之际,一个高空俯拍的歧义定格,9个华裔青年、一个行李箱,分别楞站在充满分离想象的十字路口,代表多族的文化介入的“面包佬”依然骑着摩托车,留下印度语“你们的路啊?”分众而过,他们大都离开了移民小镇,他们的初恋没有结果,他们融入了吉隆坡的繁华和人流,心中却保留着难以忘怀的乡愁。

电影《初恋红豆冰》只是马来西亚华语电影表现大马华人的群体记忆的一种“类型面孔”,这种超越疆界的视觉符号的意象群,充满可以读解的身份漂浮的意义。托马斯·沙茨说过:“不同的类型社区提供了一个喜剧展开的舞台,也提供了一个颂扬特定行为和价值的重要领域。为了陈述任何类型社区中的实物和角色的内在意义或者本质含义,我们要考虑类型的图像志(iconography)。图像志包含了有一个流行故事的不断重复而产生的叙事和视觉编码的过程。”[7]流行故事的情节图谱,在异国他乡隔离出的华人群居的叙事场域之内,撒播着意味思乡的各种视听风物,例如木门上“福如东海”的红纸楹联,咖啡馆墙上的老旧中式挂钟,走廊上下象棋的老人,空地上孩子们玩打玻璃球游戏,情书折成的纸飞机,酸酸甜甜的红豆冰,众多充满祖居地乡情风物的视觉形象,建构出家国乡愁的内在含义。

影片中,贯穿通篇的华语音符,成为代代传承的具有心理背景的声音符号。自始至终主人公的旁白,“一切要从头讲起,从我的头”,“我不知道这算不算我的初恋,但是,我永远忘不了那个味道,就好像在最热最热的下午,吃进口里的红豆冰,又甜又冰,冷到舌头都痛了,但是还来不及再去感受那个滋味,就融化掉了。”充满情感的叙事解说,自然链接着大马小镇上华裔青年影像闪回中童年往事的稚拙言语、现在进行时青春躁动的愤怒与喧哗,以及未来生活精神向往的迷惘与梦想,还有咖啡馆聚众闲聊的大妈及其耳熟能详的家长里短的“日常废话”。“白马王子”不断重复吟唱的大马华人上官流云创作的普通话老歌《午夜香吻》是故事时间之中断续重现的动听主题曲,电影文本以华语声响编织出一个回荡着母语交流的想象共同体。美国圣路易斯大学教授沃尔特·翁认为:“视觉起分离的作用,听觉起结合的作用。视觉使人处在观察对象之外,与对象保持一定的距离,声音却汹涌进入听者的身体,当我聆听声音时,声音同时从四面八方向我传来:我处在这个声觉世界的中心,它把我包裹起来,使我成为感知和存在的核心。”[8]马来西亚华语电影以共有的声音符号营造着华裔共存的形式记忆,在事件虚构的视听符号中,以华人通行的母语为“听语言”定格为凝聚乡愁的一段新历史描述。

二、文化想象:族裔社群的国族寻根与跨界乡愁

在大马国家权力关系的制约和羁绊之下,全球化视域下的马来西亚华语电影,处在本土政策、政府资金以及国家电影受众两难的受限制的艺术困境。因此,大马华语电影必然与中国香港、中国台湾和中国大陆的影视市场机制密切衔接,在电影创作过程中构制和传达出华人共同的视觉经验和心理积淀,从而实现超越疆界的跨区域的文化传播,获得华语电影努力生存和积极发展的机遇和未来。美国哲学家查尔斯·莫里斯说,“两个或两个以上的机体相互给予刺激,这种社会行为可以叫作相互的(reciprocal)社会行为;否则就是非-相互的(non-reciprocal)社会行为。”[9]因此,大马华语电影制作者需要在电影中开展华裔社群的文化寻根和情感归宗意识,从而得到中国电影受众的关注和接纳。

何志良导演出品的电影《近打》(2008),在片头起始时以阴暗和柔和的地图为画面背景,叠化着挥锄劳作的华民剪影,中文字幕次第推出:“十七世纪末,在马来西亚近打县所发现的锡苗蕴藏量,轰动了当时天下。于是中国南方一批又一批的劳苦民众,纷纷千里迢迢,离乡背井,漂洋过海地来到马来西亚。当他们毫无保留地为这片土地种植付出之后,这片土地便慢慢地与他们融为一体,这片土地,山和水,已经是他们的国,他们的家。”文字内容表述了众多华人下南洋的大概时间和局部原因,更重要的是,华裔社群逐步融入马来西亚的家国概念和领土意识之中,然而,华语电影的文本现实,异域视界里的华人演员、母语对白以及华人故事,却明白地流露出对于祖国难以割舍的文化依恋和身份认同。

在历史事件和社会的政治力量的融汇与割裂之中,大马华人充分感受到身体中的本原性和文化性,在本土混杂和民族坚持中与产生矛盾张力的心理动力呼应,虽然国家意识形态下的主流政治和文化秩序控制着国民的感知觉以及内心成长,可是生存地理的变迁和社会环境的变化,无法去除具有全球性力量的个体与民族相合的乡愁内驱力。英国学者戴维·英格利斯说:“文化包含观念、价值、信仰表现的模式。某种程度上,一种‘文化随着时间的推移而延续。它有能力经受时间的流逝、转变以及被转变。”[10]导演郑建国创作的电影《结婚那件事》(2012),故事表现新郎蔡伟杰(马来西亚华人,福建裔,家境普通)与新娘芷欣(新加坡华人,广东裔,家族富裕)在婚礼中为“面子”大摆筵席而引发的喜怒哀乐,作品以华人世俗的结婚冲突为叙事对象,以大众熟知或老套的情节模式为故事话语,在华人血脉的跨国联系中表达阶级差异的边界突破,在种族同质性的归属共鸣中突围物质象征的社会藩篱,最终获得皆大欢喜的心理转折,从不平等的家族矛盾、人际冷漠,到达平衡和谐的族群融合,意味圆融。该片2013年在中国内地公映,在没有任何视听阻碍和内心隔阂的受众形势之下,收获了不错的票房成绩。

在马来西亚华语电影的地标呈现和族群叙事之中,大马华人的“身份标签”,在貌似热闹甚至狂欢化的视觉奇观和东方民俗的民族想象过程里,隐含着对于祖国和本土皆为“双重他者”的身无归依的情感困惑和思想焦虑,故事人物追寻精神身份的合法性,却总是满载难以落地的“创伤记忆”,德国康士坦茨大学教授沃尔夫冈·伊瑟尔曾提到:“观念、梦境、白日梦和幻觉都是想象的不同表现,想象把过去的经历呈现其中。想象通过知识和记忆为观念提供被遗忘的东西,由于想像的作用,梦总是局限在做梦人所拥有的印象中。”[11]电影犹如梦境的想象,将华人“过去的经历”“被遗忘的东西”在民族身份的形象建构中深入挖掘和重新呈现,而包容着浓烈的怀乡气息的“观念”自然而然地就传递出来。

新锐导演周青元接连拍了三部意味深长、票房热卖的电影:《大日子》(2009)、《天天好天》(2011)、《一路有你》(2014),尤其是《一路有你》上映之后便登上全马票房第一的宝座,电影片尾更是提出了“全民电影”的艺术概念,“谨以此片献给所有参与全民电影的每一个人”。周青元说:“这部电影不只是我一个人的梦想,我让全民一起来做一个电影的梦。”这部电影的重要意义,在于将大马华人放置在守望传统与开放接纳的文化时空中,表现华裔真实性的存在和刻骨铭心的乡愁。《一路有你》的情节构架以父亲全叔(吴志全)为留英回来的女儿吴美蓉与“洋女婿”班杰明筹备婚礼的生活故事为亲情主线,以全叔与其11名诚育小学用“十二生肖”为绰号的同学友情和美蓉与班杰明的异国爱情为叙事副线,展现了大马华人在文化差异和思想冲突之中坚持传统又包容演变的真切状态。电影没有刻意经营曲折激烈的戏剧冲突,而是在马来西亚充满历史感的人文氛围和美丽的地理景观中,表现不同观念碰撞下华人的婚丧嫁娶、生老病死等日常生活。剧中人物角色以普通话、广东话、福建话、英语等语言对白交流时,感受到他们异地生存的复杂性,在门福、喜帖、彩礼、祭品、舞龙灯、游神祭祖等民俗意象和仪式事项中,体验到大马华人内心魂牵梦萦的乡愁。

三、叙事策略:少数群体下的身体叙事

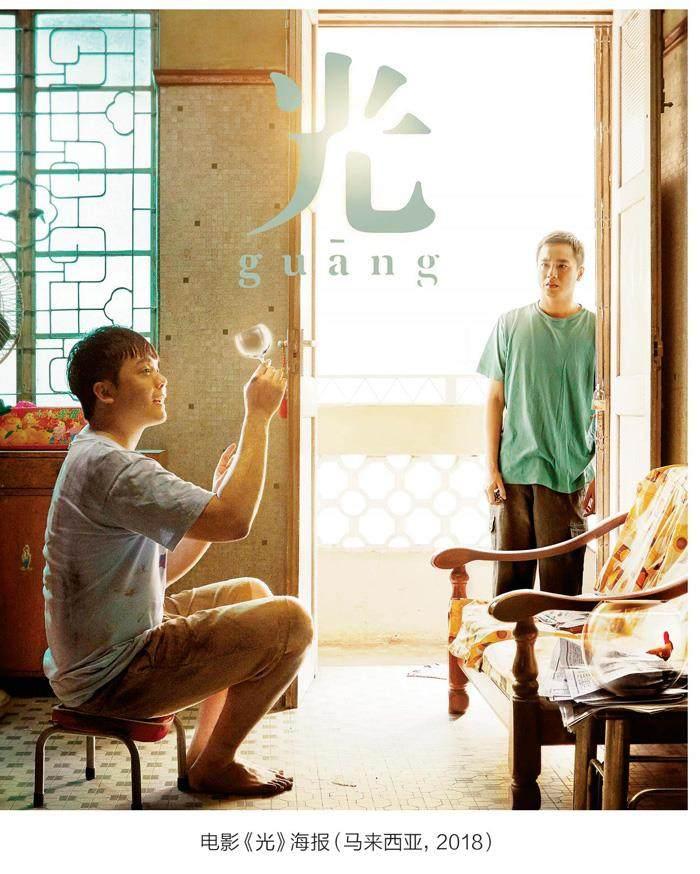

从2018到2020年,马来西亚华语电影出现了不少新的创作思维、电影叙事和类型电影的尝试,题材上对少数群体的偏好和叙事上对身体的关注是这些电影的共同点,构成了马来西亚华语电影的叙事新气象。其中,较为突出的有周青元的《大大哒》(2018)、新锐导演郭修篆的《光》(2018)、两部马台合拍片——分别是由林书宇执导的《夕雾花园》(2019)和陈立谦执导的《迷失安狄》(2020)。

电影中的身体叙事,是通过将身体纳入文本和影像的载体中,通过将自然的身体化作影像的身体,从而表达叙事目的和表意的艺术形式。“电影正是通过躯体(而不再是通过躯体的中介)完成它同精神、思维的联姻。人物的身体作为电影的承载物、驱动力和表现对象,通过身体的容貌、体型、姿态、服饰、动作等叙事。电影作为人的身体最直接的媒介呈现,必然成为研究人身体和主体地位的舞台。”[12]而身体叙事理论也在最近几年的马来西亚华语电影的叙事动力、叙事载体和叙事隐喻建构中占据了重要地位。华人作为大马的非主流族群,在这一时期的电影里对少数群体生存状况的书写即是华人社会内心和身体的真实写照。

相较于身体的其他部分,脸部集中了眼睛、鼻子、嘴巴等重要器官,使身体能通过面部感知世界。“面部表情最足以表达人的主观意识活动,它比言语还要主观,因为词汇和文法多多少少还要受通用的定则和习惯的限制,而面部表情,如上所述,即使它主要是一种模仿,却丝毫也不受种种客观规则的制约。”[13]苏联导演爱森斯坦也认为脸部表情作为情感的投射与呈现,脸部形态表达的质感是充满人性温度的,可以表达身体的潜意识思想。2018年,郭修篆的处女作《光》(2018)在国际影展上屡获佳绩。影片讲述了罹患孤独症的哥哥与正常人弟弟相依为命,虽然哥哥的自理能力很差,但却对声音有着异常的敏感度,能够精准地听出声音的声调、大小。哥哥一直希望有一架属于自己的钢琴,但拮据的家庭状况和弟弟的不理解使哥哥的愿望一直无法实现。于是哥哥就开始“收集”各种玻璃制品,希望制作一架属于自己的钢琴,然而哥哥小偷小摸的行为终于让本就有隔阂的兄弟俩矛盾爆发。电影中患有孤独症的哥哥与正常人最容易区分的身体特征就是脸部表情——哥哥的眼睛自始至终不敢与别人对视,而且在紧张和情绪激动时会伴随着猛烈的眨眼。眼睛作为“心灵的窗户”,在电影中往往起到揭示人物性格和精神状态的作用。在福柯的身体理论中,权力话语规训着身体,身体是权力话语的反射面。在权力话语理论中认为,社会是一个全景敞视式监狱,纪律、法规、时间表、知识、学科等等在其中发挥权力策略,管理和规训着身体,身体在此过程中变得驯顺而有用。而在现代社会中,自闭症往往被病态的社会意识视为疯傻或精神不正常的病症。在福柯看来,疯子并非完全失去了人的本质和人性,反而精神的癫狂状态往往是最接近人本真的状态。在影片中,除了儿童教师素恩(孩子是尚未被异化的身体,最接近人本真的状态),没有人知道哥哥如此了解关于声音的“秘密”,也没人把哥哥当作一个正常人。片中大部分人物对哥哥或是恶语相向或是调侃戏谑,就连亲生弟弟也从心里觉得这个“傻”哥哥是自己的累赘。病态的身体掌握真理,健康的身体庸庸碌碌,这是现代社会所不允许的。电影中在哥哥去找工作的段落里,弟弟教导哥哥在工作面试中一定要看着对方以示尊重,但哥哥最终还是没能做到,面试也因哥哥糟糕的表现而告吹。拒绝与他人的眼神接触象征着因为自闭症的病态身体不被社会监狱所规训,所以影片后半部分哥哥的看似“缺席”实则是“在场”的有力证明——哥哥将自我放逐,露宿街头,在汗水和音符的跳动中完成了向世界对病态身体偏见的有力回击。

《夕雾花园》由林书宇执导,李心洁、张艾嘉、阿部宽主演,改编自马来西亚华裔作家陈团英2012年出版的同名长篇小说《夕雾花园》。影片讲述了在第二次世界大战期间的马来西亚,作为战时少数群体的马来西亚华人被侵略者所统治,女主人公云林和妹妹云红被日军抓进战俘营,在那里她们遭受到了非人般的折磨。随着日本战败,日军妄图炸毁战俘营以掩盖战争罪行,姐妹俩得到了逃跑的机会,妹妹为了至少保全一个人的性命,选择牺牲自己。战争结束,成功逃脱的云林带着愧疚和悔恨想找到妹妹的尸骨为她安葬,同时完成妹妹生前的梦想:建造一座日式花园。于是云林找到了日本园艺大师中村,希望他能够替自己完成妹妹的梦想。在与中村的相处中,云林发现自己渐渐爱上了中村。历经磨难,花园终于建设完成,然而中村却在一个早晨不辞而别。几十年后,即将竞选大法官的云林被人指控与疑似日本间谍的中村有过私情,云林必须自证清白才能挽救职业生涯的危机。云林回到夕雾花园,想在蛛丝马迹中探寻当年的真相,却在这一过程中发现了中村、花园与战俘营之间的秘密。影片在人物关系上错综复杂,情节跌宕起伏,叙事上也是穿梭在历史与记忆之间,呈现纵横交错的特点。“借”这个动作意象是理解《夕雾花园》的关键所在。

影片中对于“借”的叙述呈现三层交织的关系,分别是“借景”、借云林的身体刺青以及“借”时间,三种“借”互为表里,共同编织了影片所要传达的主题意蕴。在中村和云林透过窗户观看花园的段落里,云林起初对中村的故作高深不屑一顾,而当云林依照中村“抛开成见”的指引再看时,眼前的花园慢慢变成了一个幽深舒展的空间,近景的石头与远处的山水相互叠加组成了新的图景。第二层“借”是中村借云林的身体实现了自己新的刺青灵感。当云林告诉中村自己和妹妹在战俘营的遭遇后,中村提出想要在云林的后背刺青,为了与中村搞好关系,云林思索许久后选择答应。“如果有一个特殊的身体领域,它在身体上很弱或者易受攻击(例如背部),则常常通过建立心理上的防御‘屏障来修改边界的形状和质地,从而回应这个特殊的领域。”[14]伴随着刺青带来的身体疼痛和内心创伤交织在一起,云林想到自己撇下妹妹独自逃跑的经历,内心的悔恨和愧疚将她撕裂,钢针带来的疼痛彷佛与妹妹被迫时的痛苦接壤。恍惚间,云林看到妹妹的幻影,幻觉中妹妹依然是那样纯洁美好,而妹妹替云林擦去脸上的泪水也让云林更加羞愧和自责。身体的疼痛和幻觉的美好将云林撕扯着,并时刻提醒自己曾经抛下妹妹的事实。妹妹肉身已死,但是精神依存,云林虽然成功逃脱,内心的折磨却一点不比身体的伤痛少,云林只有找到妹妹的尸骨将其安葬,同时为妹妹建造梦中的花园方能抚平内心的创伤。第三层“借”是“借”时间。影片中,当时过境迁,老年的云林重回当年和中村观看花园的窗口时,发现眼前被杂草掩盖的石料勾勒出的图形让她感觉十分熟悉,这时云林才彻底参透“借景”的奥义。原来中村当年在自己后背留下的刺青与夕雾花园的布局一样,同时也与金马伦高原地图如出一辙,腰部的留白就是石料,也是地图上夕雾花园的位置,而肩部的樱花就是当年的战俘营,也就是妹妹尸骨所在的地方。中村在片尾消失于山野,然而他所建造的花园却借助刺青永远留在心爱之人的身体上。中村将一切秘密留在云林的后背,是因为他对云林的感情是复杂的,他不相信云林能够抛却一切爱上他,同时他也无法直接在个人与国家之间做出抉择,所以他选择了相信时间,借助时间为自己和爱人证明。影片中的中村受雇于日本政府来到马来西亚找寻埋藏日军宝藏的地点,同时他也出于人性的良善用金币贿赂日军,营救修女。当他得知云林的遭遇后,才得知自己充当了魔鬼的工具,于是他选择改变自己的立场,拒绝日本政府的召回,并将战俘营的秘密留在云林的身体上,用行动为自己赎罪。“外面的世界永远都在,我们唯一能掌握的是选择如何去看”,回到中村当年向云林传授“借景”奥秘时说的这句话,人们似乎能理解了中村的园艺美学和他反战的看法。同时妹妹云红的遭遇也没让她对日式庭院的向往减少半分,因为她相信真正的花园会让人获得平静,超越对彼此的仇恨。这与云林对中村同样复杂的情感一样,一方面他们之间有着国仇家恨,另一方面云林对于中村帮自己实现妹妹的梦想又十分感激,同时她还醉心于中村的人格魅力和学识,对中村产生爱慕之情。当老年的云林知晓当年的秘密后,也理解了中村当年的选择。中村、云林、云红三人最终达成了精神结构上的统一。云林的后背记录了夕雾花园和战俘营的位置,美好和创伤同时存在与身体之上,云林的身体也成为记忆与时间、诗意与艺术的见证,同时也是忠诚与背叛、民族仇恨与个体感情的角力场。

结语

马来西亚华人电影人对马来西亚华人文化寻根和族裔乡愁主题的描写,绘制对自身身份追认的文化想象之图景。马来西亚华人电影人在作品中流露出对于在地书写身份的意愿或去国族化想象身份的渴望,这借助身体叙事消解源身份并完成重塑自身文化身份的可能,也是追求离散与反离散二者之间平衡的路径之一。马来西亚华语电影再现异域他乡华人社群可歌可泣的生命故事,表现大马华人在飘零和伤疼中追寻自我的身份,在坚守和改变中传递着永恒的乡愁,在对少数人群的叙事中书写着自我身心上的症候。

参考文献:

[1]林绮纯.马来西亚族群政治的历史剖析[ J ].世界民族,2022(06):68-78.

[2]文平强,许德发.勤俭兴邦:马来西亚华人的贡献[M].吉隆坡:华社研究中心,2009:132.

[3]鲁晓鹏,叶月瑜,唐宏峰.绘制华语电影的地图[ J ].艺术评论,2009(07):19-25.

[4]周斌.华语电影:在互渗互补互促中拓展[ J ].复旦学报:社会科学版,2004(04):121-127.

[5][马来西亚]扎克尔·侯赛因·拉朱,彭侃.马来西亚华人的电影想象:作为一种跨国华语电影的“马华电影”[ J ].

艺术评论,2009(08):43-52.

[6]许维贤.像水一样的女导演《理发店的女儿》林丽娟导演的访谈札记[ J ].蕉风,2014(03):103.

[7][美]托马斯·沙茨.好莱坞类型电影[M].冯欣,译.上海:上海人民出版社,2009:29.

[8][加]戴维·克劳利,保罗·海尔.传播的历史:技术、文化和社会[M].董璐,何道宽,王树国,译.北京:北京大学出版社,2011:86.

[9][美]查尔斯·莫里斯.指号、语言和行为[M].罗兰,周易,译.上海:上海人民出版,1989:39.

[10][英]戴维·英格利斯.文化与日常生活[M].周书亚,译.北京:中央编译出版社,2009:10.

[11][德]沃尔夫冈·伊瑟尔.虚构与想像:文学人类学疆界[M].陈定家,汪正龙,等译.长春:吉林人民出版社,2003:237.

[12]徐葆耕.电影讲稿[M].北京:北京大学出版社,2006:45.

[13][匈]贝拉·巴拉兹.电影美学[M].何力,译.北京:中国电影出版社,2003:50.

[14][美]肯特·C·布鲁姆,查尔斯·W·摩尔.身体,记忆与建筑[M].成朝晖,译.杭州:中国美术学院出版社,

2008:49.