回鹘王室儿童供养人及其服饰研究

2024-06-15陈菊霞刘宏梅

陈菊霞 刘宏梅

内容摘要:本文对敦煌石窟和新疆石窟中的回鹘王室儿童的排列规律、身份及其服饰特征做了全面考察,总结出三个主要特点:一、回鹘儿童多排列于父母供养像的前面,绝大多数作回首状,以此与身后的父母形成呼应关系;二、除幼童外,回鹘儿童的头冠和服饰基本与父母保持一致,男童类同父亲,女童类同母亲;三、回鹘儿童多额前梳刘海,耳前留一绺头发。

关键词:回鹘;儿童;供养人;服饰

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)02-0051-10

A Study on the Clothing Worn by Royal Uighur Children in

Cave Paintings

Abstract:By comprehensively analyzing the order of arrangement, identities, and clothing of the children of the Uighur royal family painted in artworks at both Dunhuang and Xinjiang caves, this paper summarizes three main features of these illustrations: (1)The Uighur children are often arranged in front of their parents, and many children are looking backward towards their elders, which forms an interactive relationship between them. (2)Except for the toddlers, the headwear and costumes of the children are basically consistent with those of their parents: the boys are adorned similarly to their fathers, while the girls are like their mothers. (3)Many of the Uighur children have bangs over their foreheads and a strand of hair in front of their ears.

Keywords: Uighur; children; donor; clothing

(Translated by WANG Pingxian)

8世纪中叶至9世纪上半叶,回鹘曾一度称霸漠北。然而,至9世纪30年代末,回鹘汗国连年疾疫,且大雪成灾。同时,王室内部争权夺利而相互倾轧。这使回鹘国力日益衰弱。至开成五年(840),回鹘汗国被黠戛斯攻灭,其部众被迫迁移。其中向西迁移的有三支,一支迁至今葱岭以西,与原隶属于回鹘的葛逻禄部落合并,之后建立喀喇汗王朝;一支投奔至吐蕃统治下的河西走廊,与当地的回鹘部落合并,建立甘州回鹘政权;另一支行至天山南北,逐渐与当地的回鹘部落结合,形成以高昌和北庭为中心的高昌回鹘王国[1-2]。

西迁后的回鹘人原本信奉摩尼教,但受迁居地的影响,逐渐改信佛教。所以在新疆的柏孜克里克石窟、库木吐喇石窟、西大寺和七个星等佛教石窟和寺院中出现了数量众多的回鹘供养人。另外,因归义军节度使曹氏家族与甘州回鹘王室联姻,且敦煌在11世纪中后期曾建立沙州回鹘政权,这使敦煌石窟也出现了一定数量的回鹘供养人画像。本文将对敦煌石窟和新疆石窟中的回鹘王室儿童供养人及其服饰加以重点考察和研究。

一 甘州回鹘

9世纪末10世纪初,张氏归义军政权在内忧外患中走入“绝境”,已无力支撑政权。敦煌世家大族经过重新“洗牌”,将归义军首任节度使张议潮的外孙婿曹议金推为节度使。曹议金上台后不负众望,对内笼络僧俗官吏,维护社会安定;对外积极加强与中原王朝和周边各少数民族政权的交往。针对东边日益强大的甘州回鹘,曹议金采取联姻方式密切双方关系,他不仅自己娶甘州回鹘可汗的女儿为妻,还将女儿嫁给甘州回鹘可汗。由此,在曹氏家族及其姻亲营建的家窟中,我们多看到著回鹘装的供养人,其中既有曹议金回鹘夫人的供养人像,也有嫁给甘州回鹘可汗的曹议金女儿及其子女的供养人像。下面我们重点对这一时期莫高窟第100、454窟中的二身回鹘儿童供养人加以考察。

1. 莫高窟第100窟的回鹘小公主

莫高窟第100窟营建于曹元德任归义军节度使时期,即935—940年间。据贺世哲先生研究,该窟的窟主是曹议金的回鹘夫人李氏,而实际主持修窟的人是曹元德[3]。该窟甬道北壁绘制一组女供养人画像,其中第二身是位女童(图1),她双手捧花盘,面向主室虔诚供养。她的前方有一绿色榜题框,题名曰:“□天公主是甘州可汗……”[4]。这则题名保存得不完整,我们还需结合她前后的女供养人题名来考察她的身份。女童的前后的两身女供养人均著回鹘装,题名分别是:

第一身女供养人:

……郡……人汧……圣天可汗的子陇西李氏一心供养。

第三身女供养人:

女甘州回鹘国可汗天公主一心供养。[4]49

第一身是曹议金的回鹘夫人;第三身是嫁给甘州回鹘可汗的曹议金女儿[3]223。从这三身女供养人的排列顺序和题名来看,女童当是嫁给甘州回鹘可汗的曹议金之女的女儿,其题名“□天公主是甘州可汗……”之缺失的第一个字当是“孙”字。

在此,需要说明的是,这位女童位列母亲的前方,这并非反常现象。依照新疆和敦煌的回鹘供养人排列规律,回鹘人习惯将子女绘制于父母的前方。而汉族则不同,往往将子女绘制于父母之后。

这位女童梳着整齐的刘海,顶发用宽绸带扎束。这条绸带很长,上面饰有绿色四叶花纹,分二股一直垂至腰部,末端剪为三角形。束发之上佩戴桃形冠。此桃形冠原本有纹饰,但因其颜料层出现“脱皮”现象而不能辨识,但从其前后两身供养人即曹议金回鹘夫人和她母亲回鹘公主头戴桃形凤冠来判断,女童很可能戴的也是桃形凤冠。

女童的面部已漫漶,看不清五官线条,但满脸所贴绿色面靥却清晰可见。如眉心和酒窝处用钱宝圆,眉尾上方、两颊和鬓间装饰花叶形,这完全符合“满面纵横花靥”之描述[5]。女童佩戴上大下小的双环耳珰;身穿圆领窄袖缺胯长袍,袍衣为红色,略显宽松,长及脚踝处,上面饰满绿色的小团花;脚部虽漫漶,但大致能看出穿尖头白鞋。

2. 莫高窟第454窟中的回鹘小王子

莫高窟第454窟本是归义军节度使曹元深的功德窟,大体营建于940—942年间[6],30余年后其子曹延恭又出任归义军节度使,他组织家族力量重修了此窟。此窟的供养人主要分布在甬道和主室东部区域。我们认为现存甬道的供养人是曹延恭夫妇重绘的,而主室东部的供养人则基本是曹元深始建时的原作(部分供养人的脸部线条后人重描过),不过,曹延恭夫妇在重修此窟时以他们夫妇的名义重新改写了供养人的题名[7]。

第454窟东壁门北侧南起第四身供养人为男童形象。由于这位男童位处两身回鹘装女供养人之间,他的题名已漫漶,郭俊叶结合第100、61窟的回鹘供养人排列规律推定他的身份,是嫁给甘州回鹘可汗的曹议金女儿所生之子[8]。也就是说,男童是甘州回鹘可汗之子。

这位甘州回鹘小王子的面部和头冠已漫漶不清,服饰较为清晰。他身穿深色窄袖缺胯长袍,袍衣饰满较大的四叶花形图案,腰系宽带,右侧悬挂两件细条状的蹀躞物。

上述莫高窟第100窟的女童和第454窟的男童都是嫁给甘州回鹘可汗的曹议金女儿所生的子女。关于曹议金女儿所嫁之可汗有阿咄欲[9]、仁裕[10,11]、仁美[12]、景琼[13]等多种说法,本文认同仁美说。由此认为莫高窟第100、454窟中的两位回鹘儿童就是仁美可汗的子女。

二 沙州回鹘

自上世纪80年代以来,学界围绕沙州回鹘这一专题展开了深入讨论。目前基本认定在归义军政权灭亡之后和西夏有效统治敦煌之前曾存在一个沙州回鹘时期。然而,关于这个政权,以森安孝夫先生为代表的一些学者认为是依附于西州回鹘的政权[14-16],而以李正宇和杨富学先生为代表的部分学者认为是独立的回鹘政权[17][11]272-299。以上两种观点,我们赞同后一种。同时,也认同冯培红将沙州回鹘统治时间大致定在1030—1067年之间[18]。

1. 莫高窟第409窟中的回鹘小王子和小公主

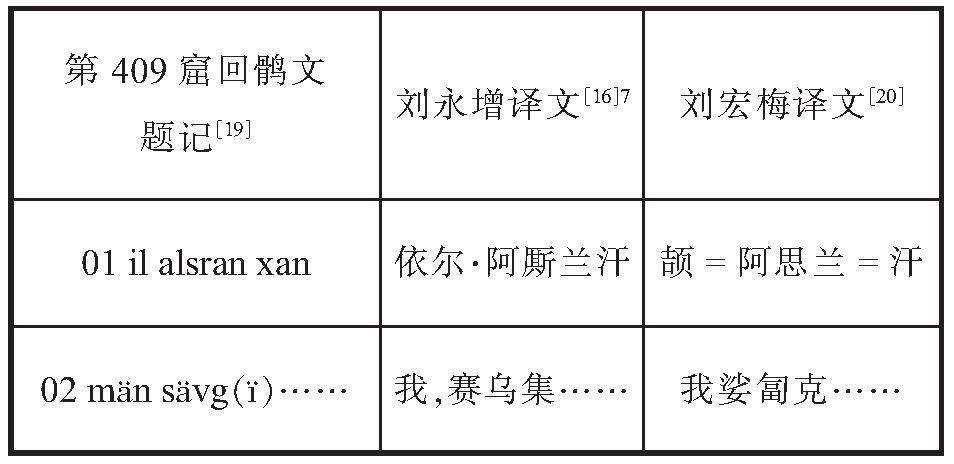

莫高窟第409窟是整体重修的一个洞窟。关于这次整体重修的年代,形成西夏说和回鹘说两种观点①。近年来,松井太在第409窟东壁门南的国王像的榜题框中发现两行回鹘文题记,分别是:

针对这一新发现,学界又展开新一轮的讨论。松井太依据新辨识出的回鹘文题记再次肯定了森安孝夫先生所提出的关于第409窟东壁门南所绘国王为高昌回鹘王的观点[21],并具体称作高昌回鹘王阿厮兰汗(狮子王)[19]。刘永增先生也据此分析了第409窟的重修时间,认为“莫高窟第409窟东壁南北两侧的回鹘供养像是西州回鹘阿厮兰汗及其王妃,该窟重修应在11世纪之初的北宋末年”[16]8。与此同时,学界也出现不同看法。如任怀晟通过讨论第409窟国王像的题记、妆容和服饰得出这身国王像为西夏皇帝像之结论[22]。随后,杨富学先生针对以上研究成果做了积极回应。首先,他驳析了由史金波先生和任怀晟所提出的第409窟国王为西夏王之观点。其次,他再次论证了第409窟的国王不是西州回鹘可汗而是沙州回鹘可汗[23]。综观以上看法,我们赞同杨富学先生的观点,即第409窟绘制的是沙州回鹘可汗和其王妃的供养人画像。

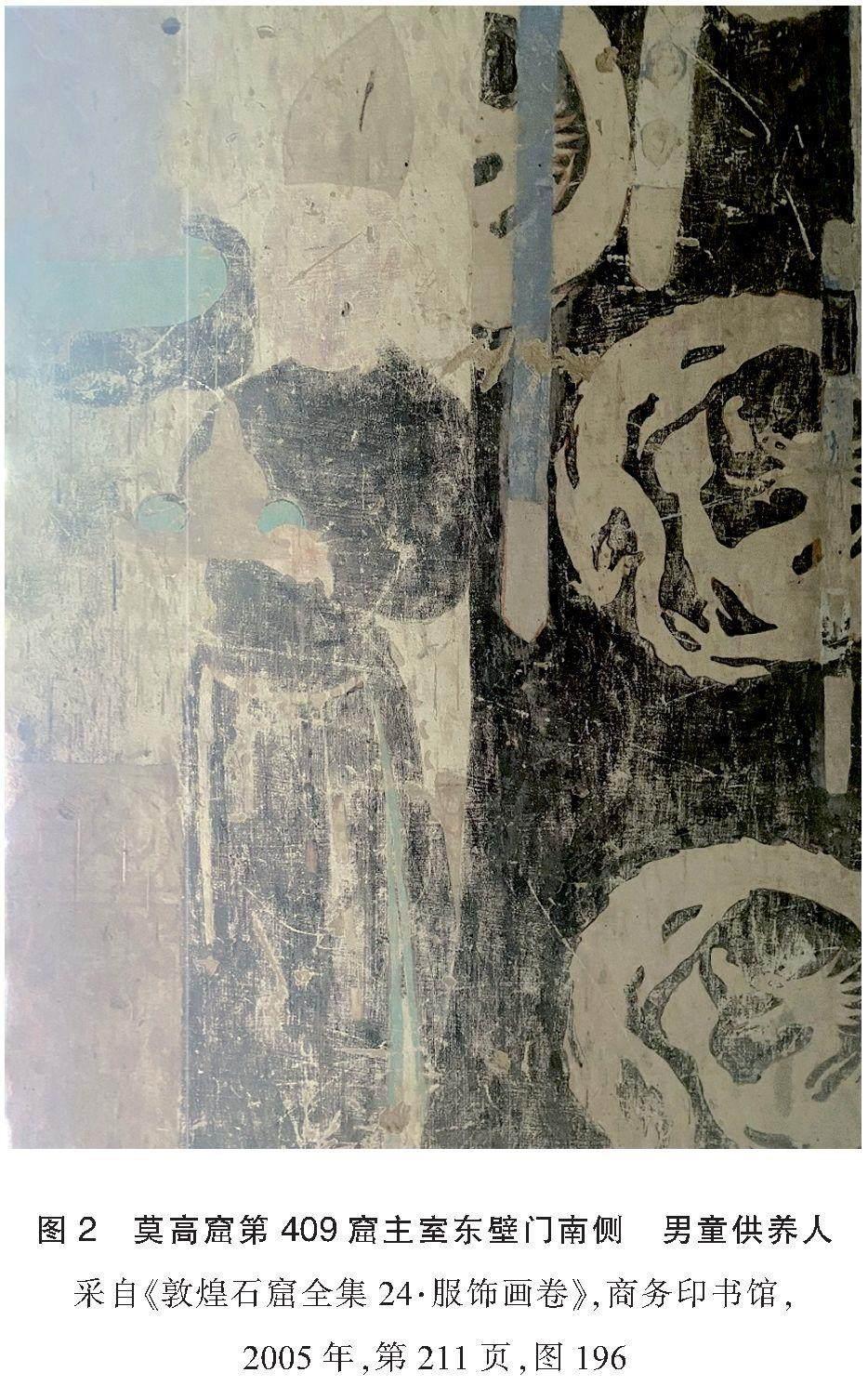

(1)回鹘王子。第409窟东壁门南回鹘可汗前下方的一身男童像颇引人注意(图2)。他身材矮小,还不及可汗的腰部,有学者称其为“回鹘王子”[24,25]。这位手持盛放宝瓶和宝珠供盘的小王子头戴与可汗类同的尖顶高冠,由于漫漶,已不能辨识其具体结构和纹饰,但从遗存的下圆上尖的高冠外轮廓来看,他们戴的当是尖顶花瓣形冠。

王子身穿圆领窄袖缺胯长袍,腰束窄带,上挂蹀躞诸事。王子袍衣的颜色与其父袍衣的颜色一致,原本应该是红色,现氧化为黑色。袍衣在腰部左侧开衩,露出绿色里子。脚穿白色尖头靴子。

(2)回鹘公主。第409窟东壁门北侧绘制2身回鹘王妃供养人像。南起第1身王妃的前下方绘制1身女童,从其身高和样貌来看,似为2—3岁的孩童,她当是回鹘王妃的女儿。这位女童的姿态充满动感,她高高举起右臂,并回首望向右手紧握的花枝。女童的面部五官和发式已模糊,仅能看出戴着叶形耳珰。由于女童仅遗存上半身,尚不能明断其服饰,但从其肩部垂下的两条宽带判断,可能穿的是背带裤。

2. 莫高窟第148窟中的回鹘公主

莫高窟第148窟是盛唐时期由以李大宾为代表的敦煌李氏家族营建的一个大型涅槃窟。在张氏归义军时期,李明振作为李大宾的重孙又组织李氏家族重修家窟。至沙州回鹘时期,又在甬道南北壁、主室东壁下方以及南北两壁龛下重绘供养人①。

第148窟的甬道南北壁分别绘制回鹘可汗礼佛图和回鹘王妃礼佛图。不知何时,有人在甬道东端加砌窟门,致使回鹘可汗礼佛图和回鹘王妃礼佛图的东端被掩盖。就人物画像来说,甬道北壁的回鹘王妃礼佛图仅能看到王妃右侧一小部分身体和其前方站立的二身女童画像(图3)。

这两位女童当是回鹘王妃的女儿[25]218,即回鹘小公主。她们手拿花枝,并排站立在方毯上。西侧的公主较东侧的略矮一头,其年龄应该小一些。两位公主的面部出现氧化和漫漶现象,五官不甚清晰。她们额前梳着整齐的短刘海,耳前各留一绺头发,顶发用绸带束起。此绸带在腰部打花结,一直垂至脚踝部。两位公主的绸带颜色有明显的差异,东侧的为红色,西侧的为白色。两位公主的束髻上都套冠。从冠的轮廓来看,无疑是桃形冠,装饰纹样已漫漶,仅冠的底座残留金箔。

两位回鹘小公主都穿宽松的窄袖长袍,袍裾曳地,对襟、上臂、臀部有联珠纹装饰的横线。两位公主的长袍也有相异之处。如一是领式不同,西侧的公主为圆领,而东侧的公主为弧形大翻领;二是长袍的颜色不同,西侧公主穿的是红袍,而东侧公主穿的是蓝袍。

3. 莫高窟第237窟中的回鹘王子

莫高窟第237窟甬道南北两壁分别绘制回鹘可汗和二位回鹘王妃的供养人像。甬道南壁回鹘可汗的前方有一身童子像,其形象漫漶严重,几乎看不清冠饰、面容和服饰。从隐约可见的上尖下圆的头冠形态判断,他戴的应该是与身后回鹘可汗类同的尖顶冠。这身童子的身高还不到可汗的腰部,当为回鹘小王子。

4. 西千佛洞第16窟中的回鹘王子和公主

西千佛洞第16窟始建于晚唐,五代、宋、沙州回鹘和民国时期曾重修。现存甬道和主室的壁画主要是沙州回鹘时期重绘的[26]。

(1)回鹘王子。西千佛洞第16窟南壁门西侧绘制两身立姿供养人像,东起第一身是位比丘,画像高大;第二身供养人身高略低,从其形象判断,大概是十五岁左右的男童(图4)。这位男童的面部已氧化为黑色,仔细观察,仍能在其丰圆的脸部辨识出五官,眼睛细长、眉毛短粗、嘴唇厚小。男童的额前有整齐的短刘海,头戴尖顶花瓣形冠,红色冠带绕耳后系于颏下。头冠结构和装饰纹样虽然较清晰,从勾勒的卷云纹样来看,还是略显简单和随意,缺乏精细之感。

男童身穿橘色圆领窄袖缺胯长袍,袍衣饰满小团花图案;腰束革带,鞓上有椭圆形的带銙,并悬挂着大概是刀子、砺石、火石袋、针筒等蹀躞物品[27];脚穿尖头白色靴子。

这位男童手持长茎花枝,面向甬道而立,而甬道南北两壁绘制的是回鹘可汗与回鹘王妃的供养人像。我们注意到,这位男童的头冠和服饰样式与甬道西壁的回鹘可汗的几乎一样,仅是袍衣的装饰图案不同,可汗的是团龙图案,而男童是小团花图案。从男童的朝向位置和服饰特征来看,谢静称其为“回鹘王子”[25]210当无疑义。换言之,这位男童当是甬道西壁回鹘可汗之子。

(2)回鹘公主。西千佛洞第16窟甬道西壁主要绘制回鹘可汗及侍从像。在可汗的左前方还有两身形象较小的回鹘女童像。她们双手握花枝,并排站立。由于画面漫漶,她们手握的花枝几乎看不清线条和颜色。更甚者,她们的面部和头冠也已漫漶,不仅看不清五官,也看不出头冠的线条和纹饰。有幸的是,头冠的外轮廓还残存墨点,大体能看出是桃形,这说明两位女童戴的应是桃形冠。

两位女童所穿衣服样式与莫高窟第148窟甬道北壁的两位回鹘小公主完全相近,即窄袖对襟长袍,袍裾曳地,对襟、上臂、臀部有联珠纹装饰的横线。两位公主的袍衣均为红色,领部漫漶已看不出是圆领或翻领。

第16窟甬道东壁绘制两身回鹘王妃供养人像。在北起第一身王妃的右前方有两身呈前后站姿的女童供养人。女童的形象严重漫漶,仍能大体看出她们等高且服饰相同。身高约及王妃的腰部,头冠呈上尖下圆的桃形。如果考虑第一身王妃头戴桃形凤冠,那么,两位女童戴桃形凤冠的可能性较大。女童的面部已漫漶不清,能看出穿的是窄袖回鹘袍衣。这两位女童的位置和服饰特征表明,她们当是两位王妃的女儿。一窟之中绘出回鹘可汗五位未成子女的现象实不多见。

上述莫高窟第409、148、237窟和西千佛洞第16窟都有回鹘可汗和家人的供养人像,他们的题名几乎都漫漶不清,致使无法判定这四窟中的回鹘可汗身份。不过,史书有关于这一时期“沙州镇国王子”和“沙州北亭可汗”之记载,又据李正宇先生推断,他们可能是同一人[17]。由此,有学者推测这四窟中的回鹘可汗当有“沙州北亭可汗”[28],可暂备一说。

三 龟兹回鹘

库木吐喇第79窟中的回鹘王子

第79窟方向不正,《库木吐喇石窟内容总录》记录坐东向西[29]。该窟西壁(前壁)门北侧下部绘制五身供养人像(图5),均面南而跪①。我们在《唐与回鹘和亲的历史纪念:库木吐喇第79窟新探》一文中对这五身供养人的身份做了考证,认为自南起的四身成年供养人分别是昭礼可汗、昭礼可汗之妻颉里思力公主、昭礼可汗亲兄、昭礼可汗之妻颉里公主(太和公主)。昭礼可汗的前方有一童子,他双手合十,回首反顾,当是昭礼可汗和颉里思力公主所生之子[30]。

这位童子身穿红色圆领窄袖长袍,腰部束带。他的头部现已漫漶不清,但《新疆库木吐拉石窟新发现的几处洞窟》记其“束冠”[31],《印度到中国新疆的佛教艺术》记其“束冠,黑发垂肩”[32]。或许他与其父昭礼可汗一样,戴的是尖顶花瓣形冠。

第79窟佛坛东壁(正壁)绘有七身供养人(图6),居中童子面北而跪。南北两侧供养人相对而立,南侧一身比丘和男女供养人各一身,北侧三身比丘。我们对这七身供养人的身份以及与第79窟重修之关系做过讨论,认为南侧的两身世俗供养人是昭礼可汗亡故的父母腾里可汗和咸安公主,居中的男童是昭礼可汗之子[30]。这里再补充说明一点,从这位男童的身高来看,大概是三四岁,而经我们论证认为佛坛东壁的供养人绘制于昭礼可汗继位之初,即长庆四年(824)或不久[30],但腾里可汗和咸安公主于元和三年(808)就已相继去世,所以,这位童子只能是腾里可汗之孙,即昭礼可汗之子。当然,他与前述西壁门北侧的第一身童子应不是同一人,因为他身形略矮,当是弟弟。

这位男童头戴翻檐白色小毡帽,额前有刘海,发辫垂后,身穿圆领窄袖团花长袍。有幸的是,他的汉文题名清晰可读,题曰:“童子搜阿迦”[33]。

四 高昌回鹘

1. 柏孜克里克第22窟中的回鹘王子

柏孜克里克第22窟为纵券顶长方形窟。勒柯克将该窟的营建年代断在9—12世纪[34];贾应逸先生判定在公元11世纪中叶至12世纪[35]。

勒柯克在《新疆佛教艺术》中刊布了柏孜克里克第22窟(勒柯克编为10号窟)一组两张供养人像图版,并将左侧的图版编为a,将右侧的图版编为b。b图是一位双手合十站立的供养人(图7),勒柯克推测是15岁左右的男童,其题名回鹘文书写,勒柯克转写为“t(a)ngrikan oyul qurt qa tigin t(a)nagrimt(a)ngidam korki bu arur”[34]227,254。这位男童脸部丰圆,额前有刘海,头顶束发,上戴尖顶花瓣形冠,冠带系于颏下,脑后散发垂至肩部;身穿圆领窄袖缺胯长袍,腰部系软带,在腹部置又出一个半弧形软带,从而形成双带状。腰带的两侧佩挂小刀、锥形物、磨刀石、袋子、手巾等蹀躞七事。男童脚穿白色靴子,靴底踩着垂直条带。

这位男童和a图中呈跪姿的成年男供养人都绘在后墙佛像基座的右侧,成年男供养人在上方,男童在下方。这位男童的头冠、长袍样式与其上方的成年男大体相同,只是长袍的装饰图案略异。男童的长袍为素色,而成年男红色长袍上饰众多黄色圆形图案。如果从这两身供养人的分布位置和服饰特征来看,男童当是这位成年男供养人之子。这位成年男供养人也有回鹘文榜题,勒柯克转写为“bu birtam adgu inalol”[34]225。勒柯克据此称他们为“回鹘贵族供养人”[34]226。贾应逸先生据柏孜克里克第22窟门壁左侧绘有国王的供养人像,就将该窟的供养人称为“王室成员”[32]448-449。马振林说回鹘文榜题显示,他们分别是回鹘王者和回鹘王子[36]。

2. 柏孜克里克第27窟中的回鹘小公主

柏孜克里克第27窟为纵券顶长方形窟,正壁有佛台基,两侧壁各有三个佛台座。该窟改建于公元11世纪中叶到12世纪[35]430-431。勒柯克在《新疆佛教艺术》中亦刊布了该窟(勒柯克编为17号窟)一组两张供养人图版,他将左侧的图版编为a,将右侧的图版编为b[34]255。b图中共有三身女供养人,她们分布在后壁佛台座左下壁[36]37。第一身供养人身材矮小,乃女童,双手笼于袖内,面向基座的主尊礼敬(图8)。她的题名以回鹘文书写在她的前上方,勒柯克转写为“il tigin qiz tarim”[34]227,译为汉文是“伊尔特勤幼女像”[24]445。第二、三身均为成年女供养人,她们当是伊尔特勤之妻,其中一位当是女童的亲生母亲。伊尔特勤幼女用绸带束发,此绸带长及小腿部,且在腰部打成美丽的蝴蝶结。束发之上戴金黄色桃形冠,上面用红线勾画火焰纹样[36]37。女童的冠式与其身后的二位女性供养人的冠式完全相同,仅在发式上有所区别。伊尔特勤幼女梳中分,将额前发分左右自耳前垂至肩部;而其身后的二位成年女供养人则梳蝴蝶状的博鬓,上饰云气纹。幼女佩桃形耳饰。

伊尔特勤幼女的服饰与其身后的两位女供养人完全一致,为橘色翻领窄袖长袍,领子上绣着卷草祥云图案[36]37,膝盖处有襕线。

与上述三身女供养人相对的,即后壁佛台座右下壁也有两身女供养人,她们的头冠与服饰几乎与后壁佛台座左下壁的二身成年女供养人相同。而在佛台座正壁的前壁有一身回鹘男性供养人,他头戴花瓣式尖顶冠,身穿橘色圆领团花长袍,他应该就是伊尔特勤,即女童的父亲。从供养人的布局来看,伊尔特勤应该是窟主。也就是说,后壁佛台座的正壁、左右壁绘制的是伊尔特勤与其妻女像。回鹘可汗的子弟称作“特勤”,伊尔特勤及其家人属回鹘王室成员。

综上所述,本文对莫高窟第100、454、409、148、237窟和西千佛洞第16窟,以及库木吐喇第79窟和柏孜克里克第22、27窟中的回鹘王室儿童的排列规律、身份及其服饰特征做了全面考察,总结出五个主要特点:

第一,回鹘儿童大多排列于父母前面,偶有排列在祖父母前面,如果有引导僧,则排在引导僧的前面;第二,绝大多数回鹘儿童作回首状,以此与身后的父母或祖父母形成呼应关系;第三,除幼童外,回鹘儿童的头冠和服饰基本与其父母一致,遵循男童类同父亲、女童类同母亲的习俗;第四,回鹘男童额前常梳刘海,耳前留一绺头发;第五,本文所考察的回鹘王室儿童,其形象看似矮小,但作为王子和公主,他们一旦成年,则非富即贵。王子会出将入相,甚至个别王子会成为可汗,公主则出嫁豪门。

参考文献:

[1]杨富学. 回鹘文献与回鹘文化[M]. 北京:民族出版社,2003:6,7.

[2]林幹. 突厥与回纥史[M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007:180-203.

[3]贺世哲. 从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代[M]//敦煌研究院.敦煌莫高窟供养人题记.北京:文物出版社,1986:223.

[4]敦煌研究院. 敦煌莫高窟供养人题记[M]. 北京:文物出版社,1986:49.

[5]御定全唐诗[M]//永瑢,纪昀. 文渊阁四库全书:第1431册. 台北:商务印书馆,1986:663.

[6]马德. 曹氏三大窟营建的社会背景[J]. 敦煌研究,1991(1):23.

[7]陈菊霞,王平先. 莫高窟第454窟营建年代与窟主申论[J]. 敦煌研究,2022(1):82-86.

[8]郭俊叶. 敦煌莫高窟第454窟研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2016:69-75.

[9]荣新江. 归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索[M]. 上海:上海古籍出版社,1996:327.

[10]孙修身. 五代时期甘州回鹘可汗世系考[J]. 敦煌研究,1990(3):44.

[11]杨富学. 回鹘与敦煌[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2013:205.

[12]王艳明. 瓜州曹氏与甘州回鹘的两次和亲始末——兼论甘州回鹘可汗世系[J]. 敦煌研究, 2003(1):74-75.

[13]陆庆夫. 甘州回鹘可汗世次辨析[J]. 敦煌学辑刊,1995(2):38.

[14]森安孝夫.沙州ウイグル集团と西ウイグル王国[C]//内陆アジア史研究(15). 东京:中央ユーラシァ学研究会,2000:21-36.

[15]松井太,著,白玉冬,译. 敦煌莫高窟、安西榆林窟的回鹘语题记[C]//西域——中亚语文学研究:2012年中央民族大学主办西域——中亚语学术研讨会文集.上海:上海古籍出版社,2015:213-214.

[16]刘永增. 敦煌“西夏石窟”的年代问题[J]. 故宫博物院院刊,2020(3):4-14.

[17]李正宇. 悄然湮没的王国——沙州回鹘国[C]//敦煌研究院. 1990年敦煌学国际研讨会文集·史地语文编.沈阳:辽宁美术出版社,1995:163.

[18]冯培红. 敦煌的归义军时代[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2013:453.

[19]松井太. 敦煌诸石窟语题记铭文关劄记(二)[J]. 人文社会论丛(人文科学编)第32期,2014:27-44.

[20]松井太,著,刘宏梅,译. 敦煌石窟中回鹘文题记劄记(二)[J]. 吐鲁番学研究,2019(1):118.

[21]Moriyasu Takao,“The West Uighur Kingdom and Tun-huang around the 10-11th Centuries,”in Berlin-Br-

andenburgische Akademie Der Wissenschaften Berichie und Abhandlungen,Academie Verlag,Berlin,2000:340.

[22]任怀晟. 敦煌莫高窟409窟、237窟男供养人像考[J].敦煌学辑刊,2019(3):91-96.

[23]杨富学.莫高窟第409窟的营建时代与民族属性——兼评西夏说与西州回鹘说[J]. 美术大观,2022(2):42-

46.

[24]贾应逸. 莫高窟第409窟与高昌回鹘供养人像比较研究[M]//新疆佛教壁画的历史学研究. 北京:中国人民大学出版社,2010:435.

[25]谢静. 敦煌石窟中的少数民族服饰研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2016:209.

[26]敦煌研究院. 敦煌石窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1996:201.

[27]原田淑人,著,常任侠,等译. 中国服装史研究[M]. 合肥:黄山书社,1983:116.

[28]刘人铭. 敦煌石窟回鹘王像身份属性再思考[J]. 中国美术研究,2021(2):21-222.

[29]新疆龟兹石窟研究所. 库木吐喇石窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,2008:253.

[30]陈菊霞,马丹阳. 唐与回鹘和亲的历史纪念:库木吐喇第79窟新探. 待刊.

[31]梁志祥,丁明夷. 新疆库木吐拉石窟新发现的几处洞窟[M]//张国领,裴孝曾. 龟兹文化研究(三). 乌鲁木齐:新疆人民出版社,2008:728.

[32]贾应逸,祁小山. 印度到中国新疆的佛教艺术[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2002:332.

[33]马世长. 库木吐喇的汉风洞窟[M]//中国石窟·库木吐喇石窟. 北京:文物出版社,1992:213.

[34]阿尔伯特·冯·勒柯克,著,管平,巫新华,译. 新疆佛教艺术:第3卷·壁画(一)[M]. 乌鲁木齐:新疆教育出版社,2006:225.

[35]贾应逸. 柏孜克里克石窟初探[M]//新疆佛教壁画的历史学研究. 北京:中国人民大学出版社,2010:431-

432.

[36]马振林. 柏孜克里克石窟高昌回鹘时期供养人图像研究[D]. 新疆艺术学院,2020:34-35.