敦煌吐鲁番等诸民族间丧仪葬俗之交流

2024-06-15张总

张总

内容摘要:敦煌与吐鲁番地区都是中古时期诸多民族聚汇、也是诸多宗教交融之地,诸民族的丧葬仪俗也会存在交流融通,现虽详考明述还较困难,但借助中古广泛影响民俗丧仪的《十王经》来作某种探查或为可行。敦吐两地都出有汉与回鹘经本,此经现知还有西夏与西藏本,敦煌又由汉、藏、回鹘、西夏诸族主导过当地政权。因而,藉此窗口线索考察诸宗教民族丧俗因素,或可了解诸族宗教之交流并获知古代中华民族共同体的意识状态。

关键词:十王经;十王图;丧仪;葬俗;回鹘;西夏;西藏;摩尼教;拜火教

中图分类号:H211;K892.2 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)02-0001-14

Exchanges of Folk Rituals and Customs between Peoples

in Turfan and Dunhuang

—A Discussion Based on Extant Chinese, Tibetan, Uighur and

Tangut Versions of the Sutra of the Ten Kings

Abstract:Dunhuang and Turfan were both places where many different ethnic groups lived together in medieval China, and in which many religions and cultural practices converged. Sustained contact led naturally to the blending of funeral rituals and customs. Though it remains difficult to conduct detailed research at present based on available historical manuscripts, textual research of the Sutra of the Ten Kings has proven to be a fruitful method because the text exerted widespread influence on medieval funeral rituals and folk customs in the region. Chinese and Uighur versions of this sutra have been unearthed at both Dunhuang and Turfan, while several versions in Tangut and Tibetan have also survived until today. Over the course of its history, Dunhuang was successively ruled by different ethnic groups, including the Han, Tibetan, Uighur and Tangut. Studying the funeral practices of different ethnic groups and religions based on the interpretation of the Sutra of the Ten Kings that was popular at different times throughout history has revealed much about the exchanges between different peoples and religions at Dunhuang, as well as deepened our understanding of the way that disparate groups perceived themselves as belonging to a single community.

Keywords:Sutra of the Ten Kings; images of the Ten Kings; funeral rituals; funeral customs; Uighur; Tangut (Western Xia); Tibet; Manichaeism; Zoroastrianism

中古时期,敦煌与吐鲁番地区都是多民族聚汇、多宗教交融之地,其宗教与民族文化必然有诸多交流,丧葬习俗是观察其文化汇融的较好角度。要全面研考敦煌与吐鲁番地区各民族的葬俗尚有较大难度,需要结合多种语言文字的文献材料并与考古发掘的实际状况等来进行整合。若从某个角度或线索,如就具有汉、回鹘、西夏及西藏等语种文本、中古时期广泛影响民俗丧仪的《十王经》进行某种程度的探考,则有一定程度的可行性。敦煌即是发现此经存本最多之处,同时又是发现汉文与回鹘经本之地。现知此经有西夏文和藏语本,而敦煌又先后由汉、藏、回鹘、西夏诸民族主导过当地之政权。因而,藉此线索来考察诸宗教与民族丧俗之因素,可以了解诸民族宗教之交流并从此窗口查知古代中华民族共同体的意识状态。

一 《十王经》的多语种存本

《十王经》是一部什么样的经,为什么在此结合丧俗而论?关于《十王经》,虽然国际上也是热点,学界也多有讨论,专著数种,论文极多,但是还没有一个好的定义,没有说明其性质特点。从其本身来讲,《十王经》是一部佛经,属中土撰述的疑伪经,即由中土僧人撰造而非译成的经本。但是严格再析,它不是义理性的经典,而只是实用性的仪制规范。它的基本构成来自于印度轮回、中阴说及功德转让观念并结合中土传统丧期制度拓展而成。它的应用不但有宗教信徒为己生前预(逆)修死后可用功德,更可以应用于社会各阶层的家庭,由亲人为逝者做功德,可免死者入三途恶道。因而,《十王经》已近于全社会所用、成为民俗化的丧事仪制。它所用不仅遍及东北亚汉字文化圈,还曾流传回鹘文、西夏文、西藏文之经本。存世的多语种经本,说明其强大的生命力。虽然此经诸本主要存于中古,近代反而少见,那是因为此经出现后,观念渐行于全社会,在汉地为道教等与城隍民间信仰广泛汲收,甚至成为一种集体潜意识或集体意识,如“头七”等悼亡纪念在现代社会仍延续不息。

《十王经》产生前后时期,佛教思想与中土观念的溶融都很明显,但至今仍易产生种种误解。《十王经》之产生必有基础,即印度中阴观念与中土丧期的结合。中土传统有死后世界说,西周以来人伦礼制关系构建延续、具有复杂的五服丧期制度,三年为止。印度佛教生命观念为六道轮回与中阴,生死之间的中阴阶段为七个七、共四十九天。南北朝至隋唐,佛教轮回地狱观已深入中国社会,丧制中即广泛遵守七七时斋日办法会,又遵守含有百日、周年的三年丧期,社会上丧仪践行实际已有十个斋日,所以就会产生对十斋日之宗教合法性的需求。在此诸说与实事的基础上,中国人构建了将七七斋接续后三斋,将四十九天的中阴期拉长到了三周年。于此中阴期内构造官府,每次一王共十个斋日,形成十王。虽然十位王者中秦广、初江、宋帝、都市、变成王等来源至今仍不明,但其中印度来的阎罗王、中土固有的泰山王大家都认识(五官王有中土来源、五道转轮王有印度—中亚来源)。或因阎罗王原先也管六道中的地狱,至今包括学者也多将此中阴阶段与地狱界机构混同。实际上管发配轮回的为五道转轮王。中阴身出了中阴之时境才进入地狱或畜生等恶道。因为功德可以转让,亲人为父母做功德,斋日供请僧人办法会,写经造像,就可使父母亲人免入恶道。这一作法甚合传统孝道,因之广行。藏传佛教有著名的《中阴度亡经》①,也衍生出《西藏生死之书》,虽亦是讲中阴阶段如何度过,却非基于功德转让观念,而是从主观个人的密宗修法角度而论,宣讲自身到中阴应如何应对才能上生善道,也有为亡者念诵此经可使其得度。学界长期都认为西藏没有流传过译汉之《十王经》,但是近年也发现了藏文经本。

《十王经》的中古汉语诸本分布很广,加上多语种更是丰富。有趣的是敦煌出土汉本与回鹘文本,而吐鲁番亦有汉语本与回鹘文本现世。就是说,同时出现汉语与回鹘文本的只有敦煌与吐鲁番两地。敦煌汉语本原出藏经洞,现藏英、法、俄与北京国家图书馆等,数量约有40余件。回鹘文本则有张大千获于莫高窟北区者(现藏日本天理图书馆等处)②。

吐鲁番的回鹘文《十王经》,原知主要为德国探险队所获、藏于德国,也早有研究。葛玛丽女士(Gabain,Annemarie von冯·嘉班)③与茨默教授(Peter Zieme)的研究④,将很多残碎品拼缀为敦煌图赞本的范式,其回鹘文残片中有些汉字(另含一件汉文抄本残件),抄自原文,应为经中赞词。后知俄国所藏具精美图画的残片,由德国学者拉施曼(Raschmann)研探而发表⑤。但若估求回鹘完整本、约只能合出三几件吧。笔者新认知一或可比定者,即王树楠1910年原获的一小画片(原未联系此经),流至日本为中村不折存藏(图1)。还有一二可认定为十王经残片者,如勒·柯克列入摩尼教文献中一件特征明显之画作⑥,日本大谷探险队在此所获中,也有两汉文残片可缀合,分藏于旅顺博物馆与龙谷大学,近年才在《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文书》等中得到比定与缀合⑦。旅顺馆的上片与龙谷大学下片缀接的结果是该经最后一赞后两句与尾题。有趣且值注意的是此尾题呈现为异文(与余本皆不同)。其录文为(图2):

[第二首]

船桥不造此人[痴,遭险恓惶君始知]。

若悟百年弹[指过,修斋听法莫叫迟]。

佛说阎罗天子[十王授记逆修生七斋功德经]

西藏文《十王经》为数极少,近年最新调研可知有四本。最早于2007年才确认一本,收藏于布拉格国家美术馆①。梵荚式58.5x16cm,共85页,每页6行,15页为图绘(图3),部分隔页两端饰佛像,系1917年由捷克来华的画家奇蒂尔(V.Chytil)购自北平或内蒙古,1933年售回该国②。由捷克学者丹尼尔·贝劳恩斯基(Berounsky)英文专著——Thetibetan versionof the scriptureon the ten kingsand the Quest for Chinese influenceon the Tibetan perception of the afterlife的详细译翻研究③,可知其不但可比定于为《十王经》,而且内容在所有类型经本中最为丰多,构成复杂奇特,经中有‘经、即将十王审讯浓缩再叙,还阐释轮回十地、以弥勒咒结尾;十王名称“狱帝”或“死主”突显藏语特色,更为突出之处是加入天竺《天使经》的内容。藏文经本形成了具印度原典与本族文化的特色。

此外即国内数本。上海梵典宫藏一件具图赞藏文本,2017年曾随梵典宫藏品展出(图4),笔者曾观摩其精美画页之一,十分近同《十王经》。但有藏族学者认为其属藏译道教经典④。现经笔者组织北京大学萨尔吉与兰州大学李志明共同鉴定,确认此经为藏文本《十王经》。由于李志明承担了科研项目《国内两种新见藏文〈十王经〉对勘与研究》(2019M663856),掌握两种甘南地区的西藏文《十王经》,加上布拉格本的对照,可确认无疑[1][2]。李志明发现有清代雍正(1734)与道光(1846)年间抄绘本,内容比较简少一些。基本构成还是一致的。总之,此梵典宫本加上李志明在甘肃岷县发现的两种清代本,西藏文本可知有四件。相较而言,梵典宫本的质量较高,其存迹还有部分校改的笔迹,整体文字内容比较适中。没有布拉格本后面增附的一些内容,较甘南清代两本均显完整(虽稍缺正文内容)。再一重要特征即其具有序文,讲说唐西京马某入冥传此经故事,可与西夏本与汉文本之同一序言入冥故事相互证接。

西夏本《十王经》现知有黑水城出土、定州出土与私藏拍卖品者,共约6件,可归为抄写本与刻印本。俄国科兹洛夫于1909年盗掘黑水城文物所获藏于彼得堡东方学研究所,其中有两件为此经写本,虽然早得介绍但长期神秘。戈芭切娃与克恰诺夫1963年合编《西夏文写本和刊本目录》先有简要著录,克恰诺夫1999年著录后续介绍较详;

Инв.No.819号为《狱帝成佛受记经》,Инв.No.4976号为《十王经》①。日本西田龙雄《西夏文华严经》论述之简论中及于此两经本①,认为前者译自敦煌本S.2185、5450、5585号,后者译自S.3961、P.2870号,实将西夏本与敦煌所存文偈与图赞两类经本对应。近年我国学界详细释译,经过张九玲与蔡莉的工作,可知基本完整的两件(蝴蝶装819号完整,卷子本4976号前稍残)内容一致,均合成了汉本文偈与图赞本,构成更丰富,具有同与藏本的印土阎罗与天使问内容,虽然图像无存。可知,西田的比定只据部分经题及内容,完全不能成立。

河北定州早年就出现了西夏文的此经。《国立北平图书馆馆刊》西夏文专号(1932年出版)刊出罗振玉所购藏的四页,王静如为此专刊所写引论考订为《十王经》,并疑其非西夏、元纸墨,印制不出明清。近年高山彬查明其原出为旧雕经版,1921年前后,经人刷印出售,为辛甸南与罗振玉等人所购得②。因明代中期河北保定一带有西夏遗民所立西夏文经幢,此经版之时代下限可推为约略明代中期或其前③。

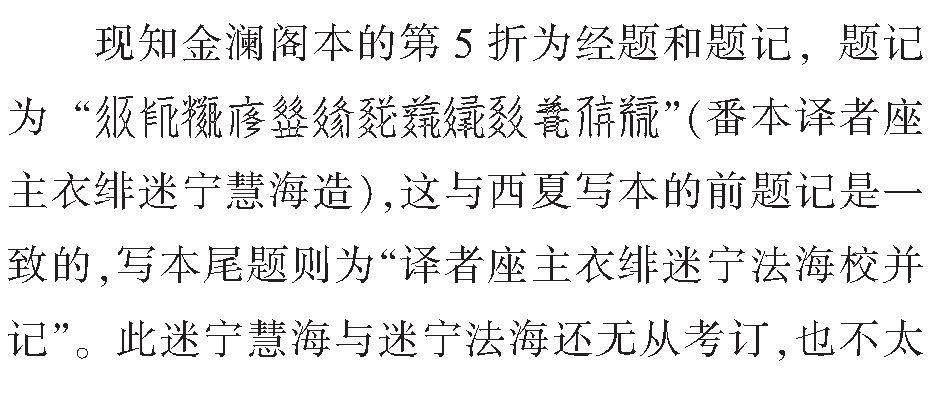

中国国家图书馆于2019年举办《百代芸香——中国传统典籍保护与传承大展》,曾展出金澜阁私藏刻本,笔者所见仅卷首。据张九玲所撰论文④,此件现为荣宝斋拍卖公司所征收(图5)。刻本经折装,每折6行,行15字,23.3×9.1cm。前全后残,存39折。有封面与卷首画,前四折序言,第五折题记,第六折经首至“四大天王巡国城”即汉文本“四王行国界”止。有趣的是中贸圣佳2017年秋拍1153号,与此件或属同版异印,但所存少很多,只至前四折序言处。其前亦有封面与卷首画。从两件卷首画的细节观察(图6),两折图中有说法的佛像,后有护法王众等簇拥释迦,前有听法弟子僧人等,前侧还有十位王者,十王组中后面有戎装转轮王,前有顶戴冕旒的阎罗王。边缘上方还有汉字刻工或经坊题记,存“……时青司萝?刊印”(图7)。图画、刻字等细节完全一致,但纸面残存痕迹不同,后面的经序也是字同而残迹不同,说明其为同版异印。虽然此两件可称为同版异印,但其封面题字却有不同。金澜阁藏本封面残题“成佛受记经”,而中贸圣佳本的封面则题为“金刚般若经”,不过其下方仍有字迹,不知是否衔接此经。此卷首图虽与汉本的授记图(表达经首内容)或地藏领十王不同,但其中或有内在逻辑。此图前下听法弟子形象较似《金刚经》中的“须菩提”,与中贸圣佳本的封面题字对应。况敦煌本中曾出八十老人抄《金刚经》与《十王经》,此例或可推西夏文也有《十王经》与《金刚经》同刻连缀者。另一重点是此经序言更使人吃惊,内容竟是说唐长安马氏子入冥而得放还、受托传抄此经的故事。此序言故事原在容庚曾藏的国家图书馆善本16022号、明代天顺年间刻本出现。但两件刻本的四折楷书叙此而文字稍简,西夏所译据是更早的汉本之源,而俄藏西夏写本инв.№.819号亦具此序的草书写迹,更使此经序故事源出坐实且为更早时代。

北京德宝公司2014年的72号拍品西夏文献含此“十王”与“父母恩重”经①,弥补了前知西夏本无图像的缺憾。该本具有骑马使者(图8)和第一、二、三、四王的图画与赞文引句等。经核查稽对,可知其前四王的赞词基本等同于俄藏本,但赞词前的引句都有简化。以前张九玲已指明定州本与俄藏写本的重要区别就是繁简不同,定州本文字多简洁化。而德宝的第四王之后,还存有两折12行文句,属第五阎罗王开始之处,既可证明其近同于定州本的简化(虽非完全相同),更尤其内容恰属《天使经》五问的开始,证明其构成上同于西夏写本与现存西藏本。而德宝本的画面精美有力,存状胜于定州本。但是德宝本第四王与定州本不同,没有典型的业秤图景(图9)。定州本虽则细节稍有不同,但仍属具有业秤的典型画面(图10)。由此可知,西夏刻本的图画系统,至少也有两种。

归纳而言,西夏文本可分写本与图刻本两种。其间的差别是文字的简繁而非内容。西夏文本《十王经》整体内容也有重大特色。首先它具有译自汉本的入冥故事序言。无论写刻,其跨度西夏本年代,大概率早于明代天顺年间的汉文刻本。因此就可将具序汉文的年代提前甚至较早。而西夏本的经文内容之中,具有王宫遭焚、阎罗发心和阎罗王以生、老、病、罚、死五天使名义问亡者。这个重大变动全同于现知的西藏文本。由于西夏本的十王名称及术语等,皆应来自藏语,前者多推西夏文本应有源本或即西藏本。现知西藏本的前部与西夏本写刻本的内容构成相同。由此可推西藏本应有早期经本,即西夏本的经本底本,梵典宫本亦有含入冥故事之序言,亦证明西夏本应来自西藏文本。笔者曾略译捷克学者的西藏文《十王经》专著,现在可据国内学者对西夏文写本的译释(刻本虽有四种仍不能合缀出全本内容①),划为十三段落详细对比,可证明其近同(此略详较)。

明了关系如何。但西夏本有浓厚的贵主王气。所谓“衣绯”就是汉文语境的“赐紫”、座主即寺院主持。而西藏文经则显得较为边缘底层化。现知证据应是藏本为西夏本所据。西夏佛教整体上受汉地与藏传的影响。但就阎罗王天使经的内涵而看,属部派阿含体系,天使所问体现了“自作自受”的观念,而《十王经》主要赖大乘功德转让思想而成立。虽然有此矛盾,但汉地以外的疑伪经中,增入了真经的内容,也是明显加入合法性的意蕴、便于流传吧。西藏文的《天使经》依据现还缺失踪迹。

北京德宝公司的2014年拍品中还有一件非常奇特之作,其经图存本为一折图像,全同于《十王经》中的五道转轮王武装,手中出六道云气,画六道轮回之象征(图11)。经过查对,其前后的经文却非《十王经》,而是应属于《寿生经》系列,几乎全同于十王经图中的五道转轮王,出现于别的经本之中,这种情况非常少见①。

二 敦煌与吐鲁番的一些丧仪与葬俗

对于种种丧葬诸事与仪式情况,可以将丧仪与葬事分开。丧葬仪事一般都是合起来说,包括汉语里“丧葬”这个词。其他语系情况有所不同,如英语丧为“lose”,葬为“bury”,但也多混融而用“funeral”。如果有所侧重专指的话,葬指实际的埋藏火化等相关事务,而丧则较偏精神性,丧仪就是侧重精神性的仪式。当然丧葬仪事本身的出发点在于生命观。如果灵肉统一,视死如归,那么仪式事务也较统合。如果出于轮回流转,那么精神性的因素就重要突出。《十王经》从根本上说关乎丧仪而非葬事,是侧重于丧亡仪式的探讨。但要了知其实行的程度,则往往得依赖于葬事习俗等资料。这也是本文题目没有只用“丧仪”而是兼用“葬俗”的原因。当然,从葬俗来了解丧仪,会有实际好处,可知其执行程度等,但也存在困难。简单来说,葬事结束较早,多几天或数月,很少有几年的。而三年的丧仪,从周礼至儒家说及官制,加上《十王经》诸色人等均用,但是在葬事以后太久,或多无纪载与实物资料。特别是墓葬考古资料,与此经后来的多次斋会以及脱丧服几无关系了。再者从民俗风习角度而言,《十王经》的十个斋日尽管非常流行,但毕竟不是严格制度,因而其执行到位与否会或多有变通。加上历史跨度更显如此。延续至今的十斋会,现在的社会学调查,一般都会说其受重视的程度不一,某些斋日更受重视。所以,本文只是在《十王经》资料的基础之上,有限地查到些敦煌与吐鲁番等地的丧仪葬俗资料,辅助说明相关问题。

就丧葬仪俗综而论之,虽有对诸民族宗教很多研究,要简明扼要地说明诸民族因各奉宗教而呈种种葬俗的面貌,还是比较困难的。

从多民族的角度讲,敦煌以汉族为主,佛道与民间信仰都有,并非铁板一块。诸胡有不少,以粟特系民族宗教信仰的特色鲜明,即拜火祆教,同时摩尼教与景教的因素也要考虑。吐鲁番从多民族的角度讲丰多而可分阶段,汉族曾为主但更多也为辅,南北朝、高昌西州、回鹘、伊斯兰化等几个时期。汉族许多时段信仰上兼容并包,但也以拜火祆教与摩尼及佛教等交替并终归于伊斯兰教。因而,我们尽量简化地加以讨论:

1. 敦煌民族与宗教的情况非常丰富,与其作为丝绸之路上最重要的交通枢纽相符。夏商周之夏时此地已有人类活动,商周时有羌人、乌孙与月支,战国时月支强大,汉初匈奴占此,汉武帝击败其并于河西走廊设政权,前111年立敦煌郡并阳关与玉门关,敦煌成为交通门户与军事要塞。十六国时前凉、前秦、后凉、西凉与北凉曾治河西;北魏、西魏与北周即北朝政权;隋朝与唐代初盛期,敦煌诸事都很发展。安史乱后,自公元781年吐蕃藏族居有敦煌,至848年汉人回复、却建并非直属朝廷的归义军政权,其后期实由沙州回鹘所治。到1036年西夏居占瓜沙、1227年蒙古军攻占敦煌,1372年明初复回,延续至清代。总体上敦煌的民族宗教一直有汉族为主、佛教为主的特点。汉代以后仅有藏族占领67年,沙州回鹘34年①,党项族161年,蒙古族145年及最后满清,这些民族都信奉或当时仍奉佛教。而敦煌一直居有诸多胡人,北朝隋唐,入华的粟特人承担了丝绸之路商人角度,带来文化宗教之精神产品,拜火祆教、摩尼教与景教也颇流行。本土的道教还有原先的方术,胡人的萨满性质信仰等交融,佛教中藏传与西夏也有特色。这些遗产幸得石窟与藏经洞文献留存,从而形成如花似锦般丰富多彩的文化遗存。

敦煌的居民,汉族一直还是居有主体地位。汉晋时期汉简反映的敦煌居民以汉族为主,晋南北朝以后,出现胡汉杂居。北魏到周隋,鲜卑、匈奴氐羌较多。隋至唐前期,粟特系昭武九姓较多。吐蕃到归义军时期,吐蕃吐谷浑及回鹘系统为主,也有西域城廓诸国人。唐代汉姓中也有一些以前不见姓氏[3]。总体上,汉唐时敦煌人口大多在七千至一万户,三万人左右。资料显示的姓氏有190多个,统计认为汉族人口的数量居多。

胡人的内附,是草原游牧民族向农耕儒家文化之归化。粟特人奉拜火祆教比较典型,但这又非铁板一块。粟特昭武九姓中,也有信佛教的,也有奉景教或摩尼教的。祆教、景教、摩尼教各有自已宗教葬俗吗?虽有所据实也未必。近数十年来,入华粟特人的考古一再有重大发现。祆教虽然有露尸天葬之说甚至于喂狗之说,当然也存有盛骨瓮。但实际上他们也接受了汉地的墓室土葬仪规,而只在石葬具上雕绘具本民族宗教特色的图纹画样。实际上,比较标准化的露尸葬式,却出现在佛教中三阶教派,更准确地说,是隋代前后的佛教葬俗之中。

汉文化是敦煌主体文化,汉族是主体民族,而各种民族宗教的交汇一直没有停顿。政权上虽经之前汉晋、南北朝、隋与唐前期,中唐为藏族、归义军返回,再历沙州回鹘、西夏、元至明回复(明代曾弃敦煌而清代重新复兴,但年代已晚可不计)。外族统治主要为藏族与西夏前后的回鹘与蒙古。随着这些民族政权的变换,佛教仍作为主流宗教而延续,道教与方术等民间信仰也有市场与源流。

总体上,敦煌早前有大月支与匈奴等游牧民族,习俗或近萨满,汉初被驱似无关紧要。南北朝时期仍有内附的胡族,杨际平著作中所列不少姓氏可以证明,其风俗应有延续。据柏喜贵相关研考[4],内附胡族等应有一定的融合。更有交通线上外来的粟特人,商贸与移民并举,文化上琐罗亚斯德系火祆教等,沿经隋唐并奉摩尼与景教的外来异族人,虽然其居住生活有单独的管理系统,但丧葬习俗,也多有融变,现在来看,以融合与归向汉地为主。陈海涛论文[5]从多个方面,详述入华粟特人从观念到实践改变中亚旧俗、采用中土固俗之例。在其先后吐蕃人与回鹘及西夏,乃至元代,虽各有特色且因掌权而会强势,但总体上也会相近吧。

其中最为典型与突出的丧葬风俗,就是胡族的割耳剺面与火祆教的天葬①。较之我们所说的十王斋日,虽然有些牵强,因为之中有些是葬俗有些是丧仪,但是综合比较仍有些说服力。总体上,民族宗教之间融合是最主要的趋势。但是有些事物的细节还需详细辨识。如林悟殊曾就敦煌《十王经》图内停尸台的祆教属性有所论说,不过从更普遍的情形来看,未必能够成立[6],因其只举出一幅围墙上具狗的十王经图之例,但具狗者不止一件,还有蟒蛇等(佛经里就说地狱内狗与蛇),而所谓停尸台与十王图中多有的铁床狱惩也难辨分。

杨富学、杨琛就摩尼教冥界观之讨论直接关涉敦煌《十王经》等。此文解析一些材料,还是颇有贡献②。但从诸宗教性质比较而言,福建摩尼教传承已被定性为“道教化的民间宗教”,所以其冥界观应直接与中古道教等冥界观有关,是中古社会接受《十王经》之后形成的观念,不可能直接衔接、对应于《十王经》。《十王经》之体系,确建构于中阴阶段,而非冥界整体。实际上,印度的轮回与中阴合为整体,而冥界实是中国人的观念,比较含糊而广大。不同的宗教体系(制度化与民间信仰)的生命与世界观各有特征,是否可用冥界来一概而论,本身就成为问题。所以,从方法论角度来考虑一些基础实有必要。

此文论述之立论,从诸大宗教的本质来说明冥界说的普遍,进而步步分析,列出摩尼教与佛道教中冥界地狱方面的诸说,层层剖析,索引探明。阐明摩尼教本无多少冥界地狱说,入华后渐次有了可对应于地狱冥界的说法,从而推论出福建摩尼教对敦煌本十王经的接受。初看起来,似乎有点对应,似抓住一些重要线索与要点,但是实际上却是对中土冥界观与佛教地狱轮回等说均不了解之故。简单说来,敦煌本《十王经》为中土撰造的伪经,系依从印度佛教轮回与中阴的基本观念,只是将其中阴阶段的时间拉长到三年,结合了周礼儒家的丧期观念。而福建摩尼教与十王经的一些对应,决非中阴阶段观念,只能与道教化、民间化的十王观念、地狱诸说有些许对应。《十王经》的产生,据新发现的陕西耀州本等新材料,也不能说是四川与敦煌如何如何,产生于陕西京城近处可能亦大。所谓世界诸大宗教皆有冥界说,确实如此,但不够严格。准确而言是诸大宗教、民间信仰皆有死后世界,其中所谓的冥界地狱与天堂等等千差万别。一神教系统的天堂地狱是绝对的,人死后再经最后的审判,入地狱上天堂是永远绝对的,与佛教等轮回流转不息自不相同。佛教以六道轮回配中阴,构成有情众生之流转,与中土所具的冥界说仍有差别,并不是一回事。古人就将此含混,将印土的中阴与轮回以及地狱等说,纳入中土的冥界说。冥界说较含蓄大概,说十八层地狱及附从等等。其实印度地狱在诸多经典确有主流说法示其构成,八寒八热大地狱,还有近边孤独地狱。南朝宝唱《经律异相》已有些概括总结①。以福建摩尼教文献(奏申疏牒》内十八佛菩萨名,就言其与佛教十八地狱对应,实在是不明中国佛教、道教与民间信仰之间观念演化所致。由是,所谓福建摩尼教文献本与敦煌本《十王经》之间的索隐全难成立。《十王经》形成后,其十王观念说法,影响道教与中土民间,甚至于回鹘、党项、蒙古族、藏族以及瑶族等诸民族,在中国社会各阶层、地域都有所见。福建摩尼教文献资料来自于道教与民间信仰当无疑问。某些索隐探赜,实为画蛇添足之举。

其实,从实际所存元代一些摩尼教画帧来看,其中所反映的冥府观念更为清楚直接。如日本山梨县栖云寺摩尼画像帧,大和文华馆所藏的摩尼教冥王圣帧,依马小鹤的假设溯源,全是从佛教的十王经图与十王绘画中汲取成分而来,其三道六道各有对应②。

总之,从宗教学的角度来看,华化摩尼教的研究成就虽然非常大,但是在其定性与导向上仍有一些可商榷处。因为如此多的研究论著中,对华化摩尼教的定性,自伯希和等人论断之后,从来都是由内容出发,而非宗教学意义上的讨论。由于从宗教学的角度来看,一种宗教属什么性质,是制度化的还是民间性的,都有些明确的分野。虽然宗教学的理论如万花筒一般,但是对各种宗教的分类与归纳,却是基本或者说根本。中国宗教学有四要素之说(宗教观念、行为、体验与体制,吕大吉《宗教学原理》),对中国宗教为制度化宗教与弥散性信仰共构,是杨庆堃的重大贡献,应用极广,影响巨大。较奇怪的是此类分析在此领域似未出现。制度化宗教有神职人员(不依赖其他方式谋生)与宗教场所(专用宗教仪式与生活的固定场所),而且两者配合。古代摩尼教曾是世界性宗教,有严格制度、教区与神职人员。试问这些因素华化以后还有吗、状况如何呢?实际上,诸多研讨也都承认华化摩尼教民间化,还道教化与佛教化了,甚至明说其已是以超度亡灵为主要存在状态了。可以再问,如此还是彼教吗?尽管有些名称与摩尼教神像系统,但从法会、观念到信众等与诸多民间宗教几无区别了。所以,现有一些研究的导向是有些问题,虽然不大,却是根本性的。其研究应该有摩尼教如何华化,如何从制度化摩尼教变为中国民间宗教中的一种“明教”。当然,这个过程有些特殊性,内容之丰厚,蕴涵之广,或有难比者。但如此或可在宗教学理论上有些突破。但不能将彼摩尼教言为此摩尼教,性质早已变化,如同犹太人曾入华,在开封生活到明清,终被同化。现以色列不承认其为犹太人,因其没有拉比了,血缘传承上也非母系之传承。如果关健点不能打通突破,有所调整与纠变,那其整体研究,仍然是宗教与信仰不分的含糊之说。

2. 吐鲁番一名有“都会”“富饶的地方”等义。六七千年前新石器时代已有人迹,古称此盆地土著为姑师人。汉代为车师前国、车师前王庭,西域三十六国之一③。自公元前48年汉元帝时已屯田于此,至十六国前凉于此置高昌郡,设田地县隶属沙州(敦煌)。北魏柔然于此立高昌国,先后出现过阚氏、张氏、马氏、麹氏。高昌四个汉姓王朝,后者存在时间最长。唐先置西昌州,后改称西州。9世纪中漠北回鹘灭国后,部分回鹘族人来此,建高昌回鹘。盛时疆域辽阔,民族众多,有南北突厥、大小众熨、样磨、割禄等。12世纪后期曾附西辽,13世纪初降蒙古国。元代此置和州(哈喇和卓)宣慰司,属别失八里行尚书省;元末设万户达鲁花赤,统辖柳城、火洲和吐鲁番。明代柳城与火洲并入了吐鲁番。后期新疆还有伊斯兰化的情况,但从唐西州到高昌回鹘是中古最重要演化,当时的宗教多元,诸教兼存,相互包容是为其重要特色。摩尼教曾为高昌回鹘国教,高昌是摩尼教东方教区所在地。吐鲁番现在发掘了葡萄沟的西旁景教遗址,奇台县的唐朝墩也有丰富的城市与寺址(景教),等等。

吐鲁番的考古工作一向成就丰富巨大,由于气候干燥,文物也保存得较好。其中有大量墓葬如著名的阿斯塔那、洋海墓地等,保存了很多随葬品、衣物及干尸等,还有文献性书写如具体买地券、随葬疏等,各界学者就此也作过很多研究。但由此而掌知各民族宗教的丧葬习俗脉络、精神文化特点,还较为困难。大略而观,汉民族冥界观仍居主流地位,南北朝时出现的风水阴阳师之化身张坚固、李定度在高昌也有出现,如章和十三年(543)孝恣衣物疏等,甚至还有告阴状之写本。也可看出佛道教影响等,如“敬移五道大神”在吐鲁番衣物疏中多有出现[7],上述孝恣衣物疏通管道同时也有“五道大神”,而且“盐(阎)罗大王”等名亦见,且年代较早。吐鲁番洋海墓地一号台地四号墓内[8],就有北凉缘禾二年(433)《赵货母子冥讼文书》,其中提及“盐罗大王、平等之主”,还有“皇天后土,当明照查”,反映出浓厚的佛道巫融合的色彩[9][10]。有趣的是,《十王经》之形成,就是“十王”、“五道大神(转轮王)”先来,如陕西富平县樊奴子造像碑阴的阎罗与五道大神像,太昌元年(532)已现。此两王与泰山神结合,就构成了十王中最基本的架构。我们现在看到吐鲁番有先行的中土十王体系元素,若干时后,《十王经》又传回吐鲁番,且有译成回鹘文的经本与汉本流传,证明着民族文化汇融的丰富与多彩。

吐鲁番出土过很多回鹘文的《十王经》残件,时代约在12世纪左右(有不同的推断),均应在高昌回鹘时期。现知吐鲁番的交河故城、高昌故城、吐峪沟、木头沟多处都有《十王经》经图出土处之分布。多民族混居区其俗亦融,本为儒家文化的三年守孝制之因素,也借此经流布而传播。《十王经》向海东之传播较好理解,因朝鲜半岛与日本都属汉字文化圈中地域。但是高昌回鹘族也使用此经,应有遵此俗之举,确也耐人寻味了。

马小鹤与汪娟《回鹘文与汉文《〈十王经〉图卷》,是对吐鲁番等地所出回鹘文十王经的详尽考索[11],在德人研究的基础上,依经中王者次序逐一排比材料来作考定,可以说较前此的成果,有更清楚的表述。但无庸讳言,马小鹤等论文中图像识比方面还有些错误与可商之处。例如讲MIK III4690a号图上刑惩,是把两脚朝天的罪人塞进汤镬,是明显将石磨错说成镬锅了。从十王图中所具的磨与镬一比便知。与此可缀的MIK III4647b号皆应出自吐鲁番高昌故城α寺址,德国格伦威德尔的“1902—1903年高昌故城及周边的考古报告”早就说为鸟头狱卒与磨人图景了,此著有管平等译本(文物出版社2015年,第69页)。俄藏SI 1751号第九都市王右方,也有一个两脚朝天的罪人说成倒栽进汤锅,亦错。其人是落入刀山,身上多处被白色尖刀剌透。实际画者并非表达此人头朝下,只是古人没有用透视法而已。MIK III4698a号图卷上抱卷宗的男子说为手捧经卷,还说可能就是亲属为其所造的《十王经》。此识亦误。汉地与高丽诸多图卷中,抱经卷从来都是横捧胸前,没有竖抱的。竖抱者应为案卷,很多吏员等抱拿,并非只有善恶童子持此。MIK III7246号图绘有摩竭形象,却认为是狼头。其实此类摩竭鱼形象在佛教美术中颇为多见。而言MIK III 1752号转轮王处龙头吐出六道,言其龙头“也别具特色”,其实明代刻本《出相地狱还报经》中就是龙头吐六道四生。虽然此刻本较晚较且属衍生经系,但龙头应是汉地传统图像,未必没有早期图本。考订勒·柯克初拟摩尼教图的MIK III4957a号,松本荣一等虽已释为十王系,此文又将图上三王比之于P.4523-1卷首画,言其显似其侧后三王。这种校比或不失为一种方式,但回鹘文经图更为复杂,汉本《十王经》卷首画排列既非固定,主尊又有为阎罗授记的释迦、或统领十王的地藏菩萨。敦煌图卷多有榜题或榜题框,释迦授记图式中董文员与P.2870号皆取一二三四十、五六七八九王的排列,榜题无字的P.2003号则在左侧以第五阎罗近佛身,其突出授记的意蕴十分明显。可缀S.3961号前的W80仅余右侧五王,均无特征,至少不同于P.4523-1右侧五王最下具冕旒者。虽然MIK III4957a号可作比较,但高昌故城α寺址所出的MIK III 4782号麻布画颇对应于《十王经》,中列有佛陀与地藏,两侧小格排列十王,其中阎罗(与地藏并坐)位于格列中间,对面似戴盔者亦处格列中间,全不同于汉本经图中基本次序,亦不见于余地图式。所以,此图虽可定十王身份,其次序恐不能简单类比。再即此文中言地狱中的鬼卒属饿鬼道(Preta),虽为引述,但应非是。捷克教授丹尼尔关于西藏《十王经》专著中专有讲地狱守护者是否属有情众生问题,正统有部认为是,经量部仅部分承认,唯识宗言其只存于意识中①,无论如何不在饿鬼道。概言之,马小鹤与汪娟论文很详密,但遗憾处是对诸本间不同处只看作相差的异本,未能以系统变化视角来观察。图像细节方面则多有小误。所指回鹘本中一些未释读段落,也应从此角度来试释,以了解若是回鹘人改写于后有无影响。

吐鲁番汉文十王经小残片,日本大谷险队劫获,上文已介。德俄所藏与日藏回鹘文《十王经》,前两者由德国学者研究。但日藏有一件图片残件,王树楠原收购得又转到中村不折的书道博物馆者,笔者认为属于具图十王经,此前并未辨识。这些文图的具体情况,有些具有题记,笔者也曾请教专业回鹘语方面的学者②,但多处所存的回鹘文都较简短,很难读出识别其涵义内容。

综上,我们虽然划分了丧习与葬俗,但仍然有所混同地利用剺面割耳之俗与天葬林葬之习,并以此与十斋追祭和《十王经》文献与图画资料来进行对照比较。本文进行了初步探讨,虽然进展不多,仍抛砖引玉,以求正于方家。

参考文献:

[1]李志明. 汉藏合璧《班丹扎释生死轮回图说略》校释与研究[J]. 西藏大学学报(社会科学版),2021:(1).

[2]李志明,索南旺姆. 在佛教中国化的历史中见证民族交融:藏文《十王经》初步研究[J]. 世界宗教文化,2023:(3).

[3]杨际平,郭锋,张和平. 五—十世纪敦煌的家庭与家族关系[M]. 长沙:岳麓书社,1997.

[4]柏喜贵. 四—六世纪内迁胡人家族制度研究[M]. 北京:民族出版社,2003.

[5]陈海涛. 从葬俗的变化看唐代粟特人的汉化[J]. 文博,2001:(3).

[6]林悟殊. 火祆教的葬俗及其在古代中亚的遗痕[J]. 西北民族研究,1990(1):61-67.

[7]刘安志. 吐鲁番所出衣物疏研究二题[J]. 魏晋南北朝隋唐史资料:第22辑,2005.

[8] 荣新江,等. 新获吐鲁番出土文献[M]. 北京:中华书局,2008 :170-171.

[9]游自勇. 吐鲁番新出《冥讼文书》与中古前期的冥界观念[J]. 中华文史论丛,2007 (4):43.

[10]姜守诚. 出土文献与早期道教[M]. 北京:中国社会科学出版社,2016:385—388.

[11]马小鹤,汪娟. 回鹘文与汉文《十王经》图卷[J]. 敦煌学:第38辑,2022.