继续教育质量可持续发展的动力机制

2024-06-14王诗蓓

摘要:继续教育作为国家教育战略的重要环节,不仅能够为社会发展提供人才,也是建立终身学习型社会的关键,然而从继续教育发展现状来看,继续教育的发展仍存在障碍,其质量有待于进一步提升。在场动力理论指导下,从内外部因素考虑,包含环境约束(契约规制、国内外竞争、社会责任)与外部激励(政策指引、市场需求、新兴技术)的外部动力因素以及利益驱动、自我效能、自我实现等三个内部动力因素。基于此,结合继续教育体系中的各利益相关者,从内外部因素两个层面九个维度梳理继续教育质量可持续发展的动力机制,以期为我国继续教育实践提供理论建议和实践指导。

关键词:继续教育;教育改革;利益相关者;动力机制

中图分类号:G72

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)05-0001-07

一、问题提出

2010年,教育部发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,将“继续教育”作为战略发展任务提出,要求“加快发展继续教育、建立健全继续教育体制机制,从而构建灵活开放的终身教育体系”,至此,继续教育成为教育研究的重要课题。2016年,教育部印发《高等学历继续教育专业设置管理办法》的通知,进行“三教合一”的改革,将成人高等学历教育和电大、远程教育进行合并整合,统称为“继续教育”。

尽管国家政策一再强调继续教育的发展,但其体系的建设未有本质的变化[1],以至于成人学历教育的含金量不足,社会认可度低的现象一直存在[2],继续教育自身的良性发展仍然存在亟待解决的现实困境。通过对相关文献的梳理,以下从管理层、执行层、资源提供层以及个体学习层等四个角度总结目前有碍继续教育质量可持续发展的问题。

第一,制度设置与课程管理个性化不足。在接受继续教育的群体中,成人学习者们有着不同的教育背景和工作生活经历,其个体差异比学校教育的学生群体间差异更大[3]。现有继续教育体系对成人学习者的个体差异关注不足,更多的是大一统的课程学习内容和评价标准,课程内容无法兼顾学习者个性化学习需求,评价管理也不能满足学习者的个体差异[4]。

第二,学习成果认证体系系统性与开放性不足。已有研究指出,我国并未建设完整、科学的学习成果认证体系[5],那么在继续教育领域的学习成果认证系统则亟待完善。同时,在互联网技术的催化下,优秀教育类平台成为成人学习者进行自主学习、自我提升的途径。而这类碎片化学习成果并未被纳入评价体系,学习成果认定局限于几个规定的平台与课程,这与开放、共享的时代发展步伐相悖。

第三,课程资源时效性和实用性不足。成人学习者的学习具有较强的导向性,需兼顾工作与学习之间的平衡问题,他们更倾向于选择符合自身需要的学习内容进行学习[6],关注学习的实践转化[7]。在继续教育系统内,纸质课程资源仍然是教学资源建设的重要组成[8],但纸质资源的更新速度相对滞后,这将导致学习内容与现实实践的脱节。不仅如此,为了方便管理,继续教育在线课程会指定特定的学习平台,而单一或少数的平台资源并不能满足不同人群的多样化学习需求[9]。

第四,个体主动学习意识薄弱。成人学习者需要处理每天繁重的工作任务和家庭生活,所以对学习可能带有一定的抵触情绪,他们接受继续教育大部分以拿文凭为主要目的,其动机一般都带有较强的功利性,所以他们的学习时间和精力的投入将会大打折扣[10]。同时,个性化欠缺、资源支持薄弱等问题也会严重影响成人学习者的学习动力,无法保证继续教育质量[11]。

二、继续教育体系中的利益相关者

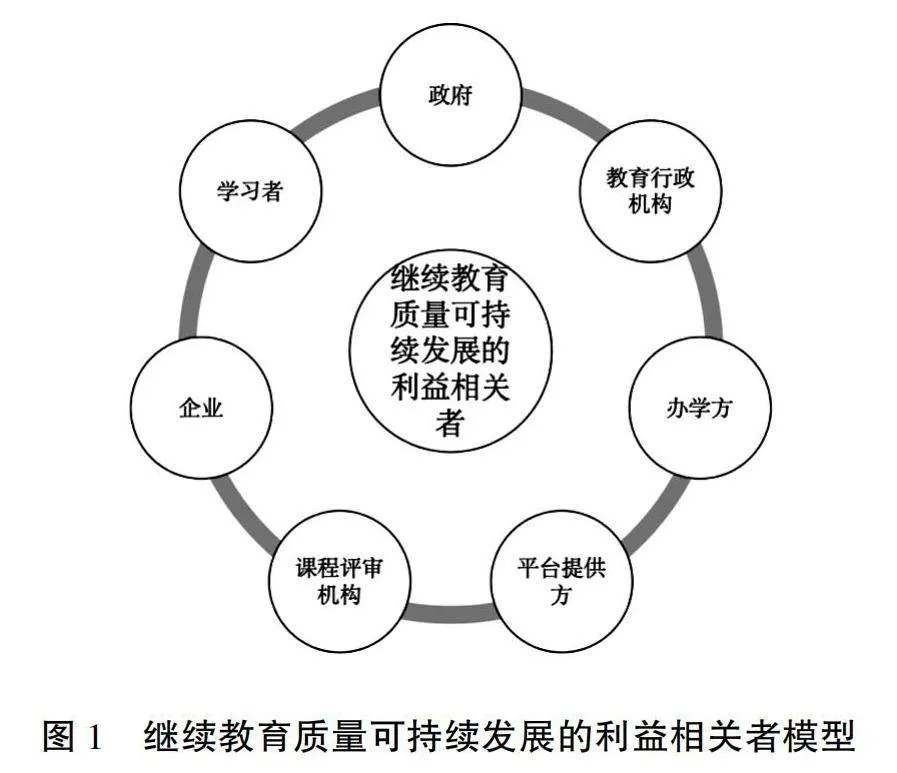

继续教育质量的载体是继续教育的利益相关者。“利益相关者”这一概念源于管理学领域,其创始人Ansoff和Mcdonnell认为,利益相关者是对企业的发展有投资并承担风险的群体,其活动能够影响企业目标的实现,同时企业的运作也关系到利益相关者的发展[12]。至此,利益相关者理论被扩展到众多研究领域,影响力得到持续发酵。继续教育的可持续发展也可以看作一个利益共同体,各利益相关者之间相互依存、相互作用,从而保证继续教育高质量可持续发展。

基于Ansoff对利益相关者的理解,Burrows按照影响力将教育领域的利益相关者划分为学习者、教师、学校、产学研机构、用人单位、政府、校友、捐助者、家长、贷款者、公众和其他学校[13]。我国研究者利用米切尔评分法从影响力、合法性和紧迫性等三个维度对上述12个利益进行实证研究[14],确定我国高校继续教育中学习者、学校、产学研机构、管理机构和政府都是被摆在显著位置的利益相关者[15]。从国家层面出发,针对成人学历教育考察继续教育系统的动力机制,将继续教育可持续发展过程中涉及的利益相关者归纳为政府、教育行政机构、办学方、平台提供方、课程评审机构、企业、学习者[16]。他们在继续教育体系中发挥自身优势,并通过相互作用形成合力,整合资源,以此将各利益相关者连接,使其内外部驱动力得到充分融合,最大化发挥他们的促进作用。具体模型如图1所示。

三、继续教育质量可持续发展动力因素分析

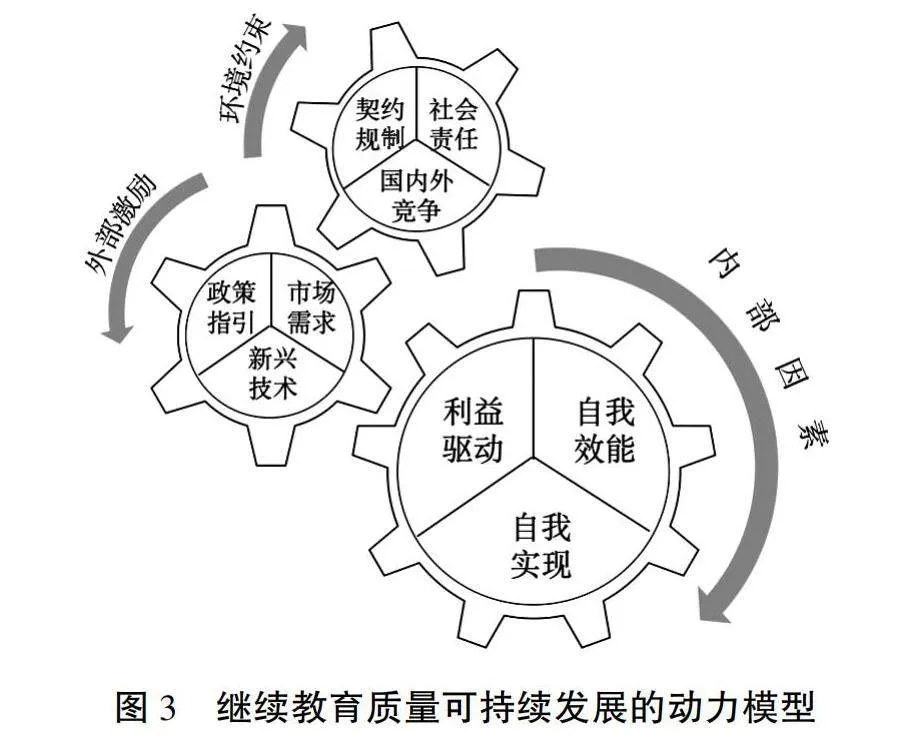

德国心理学家Lewin提出场动力理论,即B=f(P,E)。其中,B表示主体行为,P表示行动主体,E表示主体所处环境,而f则是某个函数关系[17]。在这段表达式中,任何主体的行为均是由内部个体需求和外部环境因素所决定的。同理,继续教育质量可持续发展则是由各利益相关者的自身需求和所处环境的相互作用所决定的。自身需求和所处环境能够从主客观两个角度区分出内部动力和外部动力,内外部动力在相互作用的过程中具有互补性, 通过外部动力的作用,能够有效地唤起和激发内部动力的产生, 同时内部动力与外部动力的有效融合能够更好地作用于外部环境。

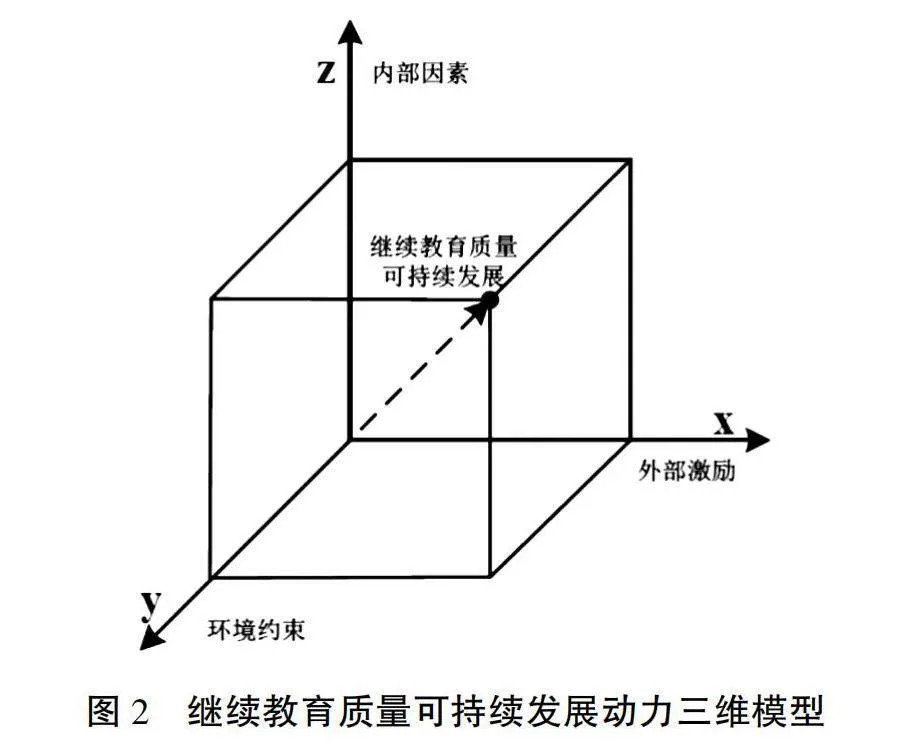

为了更加具象地描述继续教育质量可持续发展动力,这里将继续教育质量可持续发展的外部动力细分为环境约束和外部激励,结合场动力理论,环境约束为E1,外部激励为E2。环境约束、外部激励和内部因素相互作用,形成推动继续教育质量可持续发展的合力,可以用表达式B=f(P,E1,E2)来表示,相互作用方式如图2所示。

(一)继续教育质量可持续发展的外部动力因素

继续教育质量可持续发展的外部动力是独立于各利益相关者的外部环境,虽然不能直接作用于各利益相关者的内在需求,但是能够通过约束和激励的方式对利益相关者产生刺激。

1.环境约束

环境约束主要考虑反向约束扩展各利益相关者的张力,其中包含契约规制、国内外竞争、社会责任等三个方面。

首先,契约通过制度约束,以具体明文的方式规范利益共同体的行为以此实现价值最大化[18]。教育领域的契约规制则是通过明确的规范和制度来规范各利益相关者的行为,这些规范制度对于教育质量的保证发挥着重要的作用[19]。基于契约理论,可以将继续教育看作由各利益相关者相互作用而形成的契约网络,而契约规制则是针对继续教育的利益相关者网络所执行的规章制度,这类规章制度主要以继续教育质量可持续发展为目标,自上而下实施一系列举措以优化管理、完善制度、丰富资源等。

其次,市场经济体制的确立在将教育质量引入市场竞争范畴的同时,改革开放下的全球化经济扩大了竞争范畴,教育质量的管理不再局限于国内的市场竞争,还要面临国际市场的竞争压力。从继续教育体系整体来看,开放多样的国内外继续教育市场为教育管理者提供大规模的数据以供其发掘继续教育市场未来的发展走向,对继续教育市场趋势的精准掌握有助于各利益相关者明确发力重点,并形成合力,组成较强凝聚力的利益共同体。从继续教育各利益相关者个体来看,竞争能够强化主体的危机意识并提升其进取意识,并将其转化为自身发展的内在需要[20]。

最后,社会责任是从道德层面出发,行动主体自愿且积极地以有利于社会发展方向的行动进行组织管理[21]。社会责任最初用于对企业价值的规定,要求企业输出满足消费者需求并得到认可的产品[22],这里将其引申到继续教育领域,教育责任的担当意识为继续教育质量可持续发展提供保障[23]。

2.外部激励

外部激励是通过相关支持和鼓励来刺激各利益相关者的行为,其中包含政策指引、市场需求、新兴技术等三个方面。

首先,政府的政策指引能够决定教育发展方向,从而呈现不同的表现形态[24],同时教育政策的指引也能够为不同的利益相关者带来不同程度的刺激和鼓舞。持续的激励和稳定的保障政策能够刺激继续教育质量的高效提升[25]。政策指引下设立相关项目,并且在项目推进过程中予以资金支持,并制定相关创新制度,为继续教育质量发展提供外部推动力。除了投入经费以外,高效的创新运行机制能够保证继续教育质量可持续发展,不仅可以是宏观上继续教育体制的创新,比如关注合作办学或将学历教育与职业资格认定相结合等,还可以从微观层面突破,关注个体学习者的发展,比如对其学习多元化成果认证的鼓励及保障措施等。

其次,市场需求作为继续教育办学导向和基本起点,能够最大限度平衡继续教育市场的供求关系,避免社会需求和教育供给的脱节错位[26]。随着改革开放不断深入,其多元化程度加深,继续教育的人才培养需围绕市场需求展开。管理层的顶层设计要对市场趋势进行评估,相关制度保障要结合市场目前状况不断完善改进;资源层的资源建设要根据市场发展不断更新;学习层的成人学习者需要预期市场需求,并有针对性地参与继续教育。

最后,信息技术在惠及社会各领域的同时,能够对继续教育以及成人学习者带来深刻的影响,是继续教育质量保证的一项重要驱动力[27]。在继续教育可持续发展的过程中,新兴技术的外部张力能够对各个层级的利益相关者产生作用,在促进继续教育质量可持续发展过程中主要是对继续教育的创新性、前瞻性和针对性进行作用[28]。

(二)继续教育质量可持续发展的内部动力因素

内部动力因素则是从各利益相关者自身出发,不受外界影响,源自内心对实现继续教育质量可持续发展的愿景[29],其中包含利益驱动、自我效能、自我实现等三个方面。

首先,从经济学角度出发,在社会主义市场经济中,行为主体包括个体和单位机构,利益驱动能够引导利益相关者的行为趋势,是行为主体追求自身利益最大化而产生的心理倾向和行为[30]。结合经济学利益驱动概念,在继续教育领域中,利益驱动能够使得其中各利益相关者为了实现其利益最大化,相互作用从而发生协同效应。作为结果,各利益相关者能够收获各自的教育利益。研究将继续教育各利益相关者的利益驱动划分为经济效益、高科技多元化的优质资源以及人力资本等三个方面。经济利益关乎每一个利益相关者的现实诉求,并且是继续教育可持续发展的重要内部动力[31]。高科技多元化的优质资源以及人力资本则是在继续教育背景下产生的利益,这两种利益符合社会发展和个人成长的需求,通过参与继续教育的学习,对优质资源的有效使用,进而积累人力资本,提升个体和机构的国际竞争力与发展水平。

其次,根据班杜拉的社会学习理论体系,自我效能感是行动者个体对其自身能否成功完成某项行动的主观判断[32]。自我效能感的高低影响行动主体的动机水平、努力程度甚至是思维情感过程[33],诸多研究表明拥有较高自我效能感的行动主体能够高效地完成任务,是教育质量保证的重要因素[34]。继续教育质量可持续发展的利益相关者不管是成人学习者个体还是政府机构,作为行动主体,较强的自我效能感都会对其行动力产生积极稳定的牵引力[35]。就学习者而言,自我效能感对学习结果的影响是最大的[36],成人学习者在处理繁杂的工作和家庭生活之余进行继续教育,需要足够的自我效能感来激发更深层次的学习动机。同时,政府等组织机构作为行动主体,较高的自我效能感有助于他们更加合理地制定目标,并为之付出努力[37]。

最后,自我实现作为马斯洛需求层次理论的最高一级,在这一理论中,行动主体的自我发展和自我实现是推动其不断进步发展最根本的动力[38]。在继续教育领域,各利益相关者,无论个体还是组织机构,在参与继续教育的过程中为了满足自我需要,实现自我价值,都需作出相应的努力,当相应的需求和价值追求得以实现将会获得满足感,增强内在驱动力,如此往复形成良性循环[39]。所以如果将继续教育质量可持续发展方面作为在这一系统中的价值追求和自我实现,通过各利益相关者的相互作用,能够实现其高质量可持续发展[40]。

基于上述两点的论述,总结概括出继续教育质量可持续发展的内在结构和逻辑体系,图3展示了继续教育质量可持续发展的动力模型。

四、利益相关者视角下继续教育质量可持续发展的动力机制

继续教育质量可持续发展是多元主体共同努力的结果,而驱使多元化的利益相关者为此努力则是由内外动力因素同时影响[41]。其中,内部动力作为直接动力,从各利益相关者本身的追求出发,外部动力则借助于外部环境推动各利益相关者的努力,在多元主体中内外因素的共同作用下,能够有效地促进继续教育质量可持续发展。基于这样的理解,这里对继续教育领域各利益相关者所承担的主要责任义务进行说明,并将内外部动力因素作为切入点,探究继续教育质量可持续发展的动力机制。

(一)政府

政府在整个动力体系中位于顶层,其核心作用在于对教育相关政策的制定、对教育资源的宏观调控,在为继续教育体系创新提供强有力的政策支持的同时,政府也将作为资源提供方,引导教育资源的配置,促进教育资源的整合。 从外部动力切入,教育可持续发展的时代要求、国际人才竞争压力、国家构建终身学习社会的发展趋势从环境约束层面促进政府进行顶层引领;国家项目的驱动、全球化市场的多元需求以及“互联网+”行动计划和“教育信息化2.0”建设方案等则以外部激励的方式促进政府深化教育改革。从内部动力切入,教育发展不均衡的国情和人民的学习需求、不断增强的综合国力以及提高教育质量的发展愿景则是驱动政府加强对继续教育质量的关注。

(二)教育行政机构

教育行政机构作为政府政策的直接执行者,将政府制定的相关政策在实践中落实,代表政府行使其教育职能,除了为各类继续教育项目投入经费以外,还需要为具体的继续教育项目制定具体的政策要求与评价标准,同时为其选择有针对性的学习平台、课程资源及评审专家等。 从外部动力切入,全面贯彻落实政府政策的法律要求、国家对继续教育发展的重视与绩效标准的纳入,包括学习者在内的社会评价从环境约束层面保障教育行政机构对相关政策的执行,国家政策激励与导向、课程资源合理的体系、课程评审机构专业科学的评价体系与价格标准、大数据对治理能力的提升以外部激励的方式提高教育行政机构对继续教育的管理意愿与水平。从内部动力切入,政策执行的利益协调机制、已有的相关成功经验、提高高等学历继续教育质量的使命感激发教育行政机构对继续教育的精力投入。

(三)办学方

办学方承担继续教育具体项目的实践场域,一般来说可以是地方性的开放大学或者某一高校的继续教育学院等,办学方在完成和落实教育行政机构要求的过程中,通过自身努力以实现学校声誉的提升,从而得到社会的认可。 从外部动力切入,国家或地区统一的质量要求及办学方自身的质量保证机制、同类继续教育机构的竞争压力、打破目前人们对于继续教育的刻板印象从环境约束层面促使办学方提高其教育质量;政府层面提供政策制定、组织保证、经费投入等三个方面的支持,完善的软硬件学习支持服务、响应人才市场的动态需求、信息技术与创新办学和管理机制的相互促进作用从外部激励层面保障办学方的教学实践。从内部动力切入,实现“三教合一”的转型需求及多方认可的办学理念,而对办学质量和学校声誉的追求激发办学方不断探索。

(四)平台提供方

专业的平台提供方从线上学习的层面为学习者提供资源应用支持,为管理者提供可视化的数据呈现等。 从外部动力切入,来自教育行政机构的任务及考核、竞争对手的压力、面向大规模学习者学习体验和情况的有效反馈从环境约束层面促使平台提供方提高其服务质量;教育治理转型激发社会和群体活力、明确的课程定位和目标客户及专业的课程建设团队、新兴技术对平台创新构建的催生作用从外部激励层面保障平台提供方的专业性。从内部动力切入,对用户利益和知识产权的保护机制、以在线增值服务盈利为主的多元盈利模式、关注学习者特征所实现的学习支持、强化学习认证所带来的经济回报和价值实现激发平台提供方不断创新。

(五)课程评审机构

专业的课程评审机构的评价职能在对继续教育质量监督过程中有着其不可替代的价值性、权威性和独立性,作为评价监督的第三方,专业的课程评审机构是保证继续教育质量可持续发展不可或缺的因素[42]。 从外部动力切入,来自教育行政机构的任务及考核、成果认证过程中的分类评审机制、学习者对于评审结果准确性和科学性的认可度和满意度从环境约束层面促使课程评审机构严格履行其职责;课程评审在继续教育整体质量专业评审中的主体地位、课程评审对社会教育机构的决定性作用、新兴技术对评审标准的多元创新从外部激励层面保障课程评审机构的权威。从内部动力切入,专业服务的经济回报和价值实现、通过多元的创新评审标准推进创新驱动发展的国家战略激发课程评审机构的使命感。

(六)企业

企业在继续教育体系中一般是与学校形成合作关系,予以一定的经费支持和市场需求,同时也作为资源的提供方分享自身发展过程中累积的相关优质资源[43]。 从外部动力切入,来自上级机构的质量监督、其他企业优质资源等方面的竞争压力、学习者和舆论的评价反馈从环境约束层面促使企业不断提高自我;国家政策导向或相关支持激励机制、继续教育质量提供优质人才对企业发展的反作用、与教育领域合作促成对新兴技术的高效利用从外部激励层面提高企业对继续教育的参与意愿。从内部动力切入,与教育的合作进而提升企业声誉并获得的经济效益与可持续发展、企业本身在人力资本和科技资本等方面的实力、企业价值认同和追求激发企业的使命感。

(七)学习者

学习者是继续教育的主体,他们通过参加具体的继续教育项目,参与课程学习,并通过相关评价考核从而获得学分,以此提升学历。 从外部动力切入,学分要求及学习质量与绩效之间的相关性、共同学习者及同事间的竞争压力、继续教育绩效标准中对知识资源共享的规定、目前已有学习资源的使用饱满度不足、来自专业机构和其他学习者的评价反馈从环境约束层面促使学习者深度参与继续教育;资源搜索及学习平台操作的便捷性、共同学习者之间的信任依赖的群体关系、新兴技术对智慧学习体验的保证、政策或继续教育机构本身对个体参与资源共享的鼓励及对个体共享知识产权的保障、微课程为主课程资源知识的碎片化设计的方便性从外部激励层面提高学习者的学习质量。从内部动力切入,对学历认证的期待、专业发展的适切性、继续教育目标导向与个体发展方向的一致性及价值导向与个体价值观的高匹配度、知识付费的商业价值对知识共享产生的持续性经济回报的保证、个体自身的趋于共享的学习偏好和自我效能感、在继续教育中获得个人社会声望及自我价值的提高激发学习者的学习内驱力。

五、继续教育可持续发展动力机制运行策略

(一)构建继续教育质量可持续发展的利益相关者共同体

继续教育质量可持续发展有赖于利益相关者之间的博弈与合作,他们之间相互作用形成的动力体系,不仅能够高效地促进继续教育质量的可持续发展,也有望产生聚合效应,达到互利共赢的效果[44]。各利益相关者基于相同的愿景(即实现继续教育质量可持续发展)聚合在一起,相互影响,并深度参与其中,对继续教育的实践形成共同治理的共生关系[45]。比如政府或教育行政机构,不再只是简单的决策传递,而是以参与者抑或服务者的身份参与到继续教育的实践中;企业与继续教育办学方之间也不再仅是给予和索取的关系,更多地形成一种互利互惠的长期合作;除了参与继续教育相关课程学习以外,学习者还可参与课程或平台功能等方面的设计中。诸如此类的相互联动,所形成的利益相关者共同体有助于实现1+1gt;2的效果。

(二)促进继续教育质量可持续发展的内外部驱动力的对接耦合

内外部驱动力之间没有严格的界限,它们之间是相互作用、相互影响的。外部动力从约束和激励的角度推动各利益相关者在各自的岗位作出努力,催生高质量的继续教育实践。而内部动力则源于对继续教育本身的热爱与追求去保证各利益相关者付出。只有内外部动力形成合力构建良性循环,才能有效地推动继续教育质量可持续发展。因此,外部动力所提供的约束与激励需要符合各利益相关者的行业特点与岗位需求。内部动力则需要以外部环境为落脚点,迎合社会与个人发展的需求。比如社会对继续教育的刻板印象是外部环境约束,利益相关者一方需付出努力打破这一刻板印象,在这一过程中实现了继续教育质量提升,增强了政府、办学机构的使命感,强化了学习者的自我认同,进而从内部驱动层面激发各利益相关者为继续教育质量可持续发展持续付出。

(三)推进全民终身学习型社会的建设完善

继续教育的转型从封闭隔离的双轨教学转向终身教育,这需要完善的学习型社会的建设作为保障[46]。学习型社会的建设需要综合教育立法与执行、教育价值观的传递、平台的创新等层面的合力推进[47]。因此建立“人人能学、处处能学、时时能学的学习型社会”则需要各利益相关者合力推进。比如:继续教育治理的规范化需要政府和教育行政机构对相关政策进行制定与执行,完善学习成果认证等政策;资源建设提供方需要提供更加多元、优质的继续教育资源;平台方需要提供更加智慧的教学平台以供师生与管理者使用;社会则需要提供能够保障泛在学习发生的技术环境与学习氛围等。

参考文献:

[1]马树超,郭文富.走中国特色“三教”统筹协同发展之路[J].中国高教研究,2023(1):8-13.

[2]谭璐.我国继续教育公平的问题、成因及对策探究[J].现代远距离教育,2023(1):81-88.

[3]肖凤翔,陈潇.企业员工参与职业培训的动机调查[J].心理与行为研究,2015(4):547-551.

[4]关德章.开放大学“跨区域网络条件下的个性化教学模式”研究[J].中国远程教育, 2015(6):73-78.

[5]谢浩,许玲,李炜.新时期高校网络教育治理体系的结构与关键制度[J].中国远程教育,2021(11):22-28+57+76-77.

[6]于莎,刘奉越.成人参与在线学习共同体意愿的内在影响机制——基于目标导向行为理论和自我决定理论微视角[J].现代远程教育研究,2018(5):86-94.

[7]SRENSEN" E. The materiality of learning: Technology and knowledge in educational practice[M].Cambridge:Cambridge University Press, 2009.

[8]陈硕,沈光辉.开放大学教学资源配送管理云平台的设计与实践[J].中国远程教育,2016(5):57-63.

[9]罗霄,蒋玉石,刘永中.移动学习在学历继续教育中的应用现状与展望[J].中国远程教育,2018(6):68-74.

[10]俞启定.成人高等学历教育问题与改进策略研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014(5):155-163.

[11]曹婧,王东方.以激发学习动机为导向的远程教育教学路径[J].中国成人教育,2018(17):100-102.

[12]ANSOFF H I, MCDONNELL E J. The new corporate strategy[M].New Jersey:John Wiley amp; Sons Inc, 1988.

[13]BURROWS J. Going beyond labels: A framework for profiling institutional stakeholders[J].Contemporary Education,1999(4):5.

[14]MITCHELL R K, AGLE B R, WOOD D J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts[J].Academy of management review,1997(4):853-886.

[15]孙立新,李梦真.高校继续教育利益相关者分类实证研究[J].教育发展研究,2018(9):76-84.

[16]邢悦,马莹.多元主体定位下的现代职业教育质量保障体系构建[J].现代教育管理,2017(9):91-94.

[17]LEWIN K. Field Theory in Social Science [M].New York: Harpper and Brother Publishers,1951.

[18]LESSNOFF M .Capitalism, Socialism and Democracy[J].Political Studies,2010(4):594-602.

[19]范国睿.教育制度变革的当下史:1978—2018——基于国家视野的教育政策与法律文本分析[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018(5):1-19+165.

[20]AMES C. Competitive, cooperative, and individualistic goal structures: A cognitive-motivational analysis[J]. Research on motivation in education,1984(1):177-207.

[21]HARRISON J S, FREEMAN R E. Stakeholders, social responsibility, and performance: Empirical evidence and theoretical perspectives[J]. Academy of management Journal,1999(5):479-485.

[22]SMITH N C. Corporate Social Responsibility: Whether or How?[J].California Management Review, 2003(4):52-76.

[23]张亚斌,周宏,安卓,等.从加拿大的远程教育支持服务看开放大学的责任担当[J].现代远距离教育,2012(1):17-26.

[24]POWELL M. New Labour and the third way in the British welfare state: a new and distinctive approach?[J].Critical social policy, 2000(1):39-60.

[25]赵宏,王小凯,朱生营,等. 政策工具视角下高等继续教育政策文本分析 [J].现代远程教育研究,2021(6):84-93.

[26]何爱霞.我国成人高等教育办学机构理念革新论析[J].现代远距离教育,2013(3):33-38.

[27]李霖.大数据赋能高等学历继续教育的价值与路径[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2022(6):110-116.

[28]任毅,史雪莹,张振楠.信息化对继续教育发展的影响探析[J].现代教育技术,2018(S1):93-95+92.

[29]PINK D H . Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us[J]. Journal of Financial Counseling amp; Planning,2011(19):73-74.

[30]孟卫东,代建生.合作研发中的双边道德风险和利益分配[J].系统工程学报,2013(4):464-471.

[31]胡继明.新时期广播电视大学系统的反思与再造研究[J].中国远程教育,2013(6):26-31.

[32]BANDURA A . Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change[J].Advances in Behaviour Research amp; Therapy, 1977(4):139-161.

[33]BANDURA A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning[J]. Educational psychologist,1993(2):117-148.

[34]彭海虹,杜翠叶.自主学习能力现状调查与思考——开放教育学习者素质提升与能力培养探索之一[J].开放教育研究,2013(6):102-107.

[35]熊无昧,申荷永.动机衰竭与学业成绩的关系:自我效能感的中介效应——以开放教育英语专业学生为例[J].现代远距离教育,2016(5):24-30.

[36]郑勤华,曹莉,陈丽,等.远程学习者学习绩效影响因素研究[J].开放教育研究,2013(6):88-94.

[37]魏四新,郭立宏.我国地方政府绩效目标设置的研究——基于目标设置理论视角[J].中国软科学,2011(2):8-15.

[38]MASLOW A H. A theory of human motivation[J]. Psychological review, 1943(4):370.

[39]兰利琼,张红伟.弘扬教学文化,构建激励性评价机制——提升人才培养质量之内驱力的理论与实践[J].高等工程教育研究,2013(5):155-159.

[40]胡赤弟.高等教育中的利益相关者分析[J].教育研究,2005(3):38-46.

[41]潘士君,主编.转型背景下区域建构继续教育体系策略研究[M].沈阳:辽宁人民出版社,2016.

[42]曾祥跃.继续教育学[M].广州:中山大学出版社,2020.

[43]刘梦蓉,李倩慧,高媛,等.开放教育资源可持续发展的利益相关者分析[J].中国电化教育,2017(11):43-51.

[44]刘春花,李宝斌. 利益相关者视域中的高等教育质量:诉求与路径 [J].大学教育科学,2015(5):30-33.

[45]周进萍. 利益相关者理论视域下“共建共治共享”的实践路径 [J].领导科学,2018(8):4-7.

[46]王波. 继续教育的战略转型发展及改善模式[J].继续教育研究,2015(9):11-13.

[47]侯怀银. 论构建服务全民终身学习教育体系的研究 [J].教育科学, 2022(5):23-30.

The Mechanism behind the Sustainable Development of Continuing Education

Wang Shibei

(School of Journalism and Communication, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China)

Abstract:Continuing education, as an important part of the national education strategy, not only provides talents" for social development, but also is the key to establishing a lifelong learning society. However, from the current development status of continuing education, there are still obstacles to its development, and its quality needs to be further improved. Guided by the theory of field dynamics, this paper takes into consideration both internal and external factors, two external driving factors including environmental constraints (contract regulation, domestic and international competition, social responsibility) and external incentives (policy guidance, market demand, emerging technologies), as well as three internal driving factors: interest driving, self-efficacy, and self-realization. Based on this and various stakeholders in the continuing education system, the driving mechanism for the sustainable development of continuing education quality is sorted out from two levels and nine dimensions of internal and external factors, in order to provide theoretical suggestions and practical guidance for the practice of continuing education in China.

Key words:Continuing education; Educational reform; Stakeholders; Dynamic mechanism