我国“职教二十条”的政策形成过程分析

2024-06-14何邵平汪兴张鹤

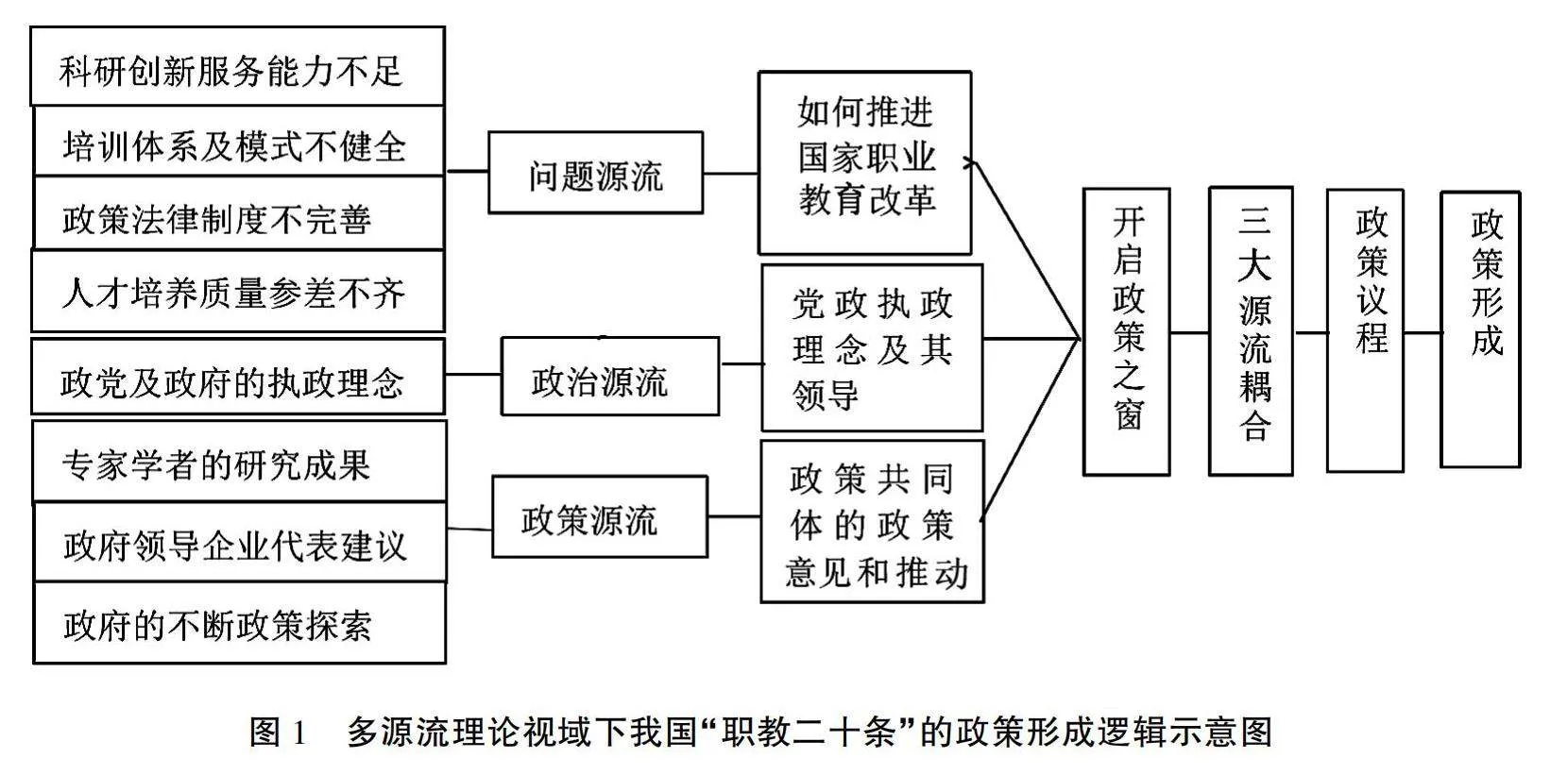

摘要:2019年,国务院颁布实施我国“职教二十条”。它的形成是多种因素共同促成的结果。以多源流理论为指导,从问题、政策和政治等三大源流及政策之窗对促进“职教二十条”政策形成的关键因素、积极因素及其相互间动态关系进行深入分析。分析表明:人才培养数量质量与经济社会发展需求之间矛盾突出、科研技术创新服务产业企业能力不足、职业教育培训体系和教学模式不健全、现行政策标准不健全与法律制度不完善构成“问题源流”;国家领导人的指示、“两会”代表的政策建议、大众传媒的报道及专家学者的研究成果构成“政策源流”;新一代领导集体高度重视职业教育改革的执政理念构成“政治源流”。在三大源流汇聚过程中,2017年习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告是揭开我国“职教二十条”形成的政策之窗,不仅促使三大源流交互耦合,还合力促使“职教二十条”政策形成。

关键词:“职教二十条”;政策形成过程; 多源流理论;政策之窗

中图分类号:G71

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)06-0046-08

一、 分析背景

2019年1月24日,《国家职业教育改革实施方案》(以下简称“职教二十条”)由国务院印发和实施。“职教二十条”以党的十九大报告提出的“优先发展教育事业”[1]战略为依据,以党的十八大以来习近平总书记就加快发展教育作出的重要指示和讲话为指导,根据党中央提出要将职业教育发展摆在突出位置的主张。在政策内容上,“职教二十条”规划了制度框架、国家标准、育人机制、办学格局和政策保障等维度的改革任务,引领了职业教育体系架构、质量水平、人才培养模式、组织实体和制度环境的类型化[2]。显然,“职教二十条”是21世纪指导我国推进职业教育现代化改革的总体框架与行动指南,为破除不利于我国职业教育发展的体制障碍、推进新时代国家职业教育发展指明了方向和路径。

那么,作为公共议题的国家职业教育改革如何逐步转变成政策议题,如何进入决策者的视野,如何纳入政府议程和形成“职教二十条”政策?其背后的逻辑过程和动力机制又是什么?对于这些问题,以多源流理论为指导,通过修正多源流理论在中国场域下的运用,尝试从我国“职教二十条”的三大源流、政策共同体分析它形成的必然性和合理性,进而从整体上把握我国“职教二十条”的政策形成过程及其不断演进规律。这对于客观分析政策共同体各方的行为和进一步推动该政策执行也具有重要指导意义。

二、多源流理论及其修正

多源流理论是美国政治学家约翰·W·金登于1995年提出的用来分析公共政策过程的基本方法和决策理论,被认为“为1984年以后所有关于政策制定过程的学术研究成就奠定了重要的理论基础”[3]。多源流理论认为,一些社会公共问题受到决策者的重视并纳入政策议程和形成解决问题的政策方案,这是特定时刻在政策系统中若干因素共同推动和影响下作出的集体选择,并非其中一种或其他某种因素单独作用的结果。在此基础上,“该理论认为,政策过程由行为者和过程的三个源头组成,即各种问题的数据与界定问题所形成的问题源流,涉及政策问题解决方案的政策源流,由各种选举活动和被选举官员组成的政治源流”[4]。同时,多源流理论还认为,这三个源头之间是彼此独立、互不干扰的,各自按照自己的规则独立运行;只有在某个关键时间节点上,三大源流才被特定机会或焦点事件聚合到一起,公共问题议题和相关政策建议才会被提上政策议程,并受到决策者高度关注并最终形成政策。此时关键点就是特定机会或焦点事件,即所谓的“政策之窗”。在政策之窗打开时,“政策企业家”常常会成功地将彼此独立的三大源流有机结合起来,那么该问题上升到政策议程的可能性就会明显增大。

自20世纪90年代美国政策科学家约翰·W·金登教授提出多源流理论以来,多源流理论在社会科学研究领域得到广泛运用,国内外学者几乎都用该理论分析与公共安全、社会管理、社会保障等方面相关的公共政策。此外,“多源流理论自引入我国以来,针对教育领域中的职业教育、基础教育、高等教育等不同板块,均有学者运用多源流理论对政策的制定和变迁进行研究”[5]。而“职教二十条”的形成是一个极其复杂的过程,涉及各种社会问题、各种政治因素和各种政策建议的共同影响和作用,这与多源流理论所描述的作用机制极为相似。虽然运用多源流理论分析我国“职教二十条”的形成具有较高的契合度,但是该理论是基于美国的政治、经济和社会背景,根据没有主次之分、相互平等、各自流动的三大源流及其之间独立运行状态而提出来的,具有浓厚的西方色彩,缺乏对不同政治体制背景下政策形成的具体实践规律的阐释,因而未必完全符合我国国情。“在中国的决策模式下,中国特色社会主义体制下的中国共产党在政策议题确定、政策方案形成、政策方案选择以及政策方案的合法化过程中居于领导地位”[6]。可见,中国共产党执政理念在政治源流影响决策过程中起到至关重要作用,甚至对问题源流的认定、政策源流合法化起到决定性作用,并呈现出明显的权威性、强制性和非竞争性。运用多源流理论分析“职教二十条”政策形成,既要注意三大源流的独立性问题及其前因后果、动态嵌套和相互影响的关系,也要格外重视执政党的意识形态和执政理念对政策形成的决定性影响,甚至有必要对三大源流理论作出一定的修改和补充,以使其适应我国具体国情,从而成为分析我国公共政策形成的有力工具。

三、我国“职教二十条”政策形成的多源流

(一)问题源流

多源流理论的“问题源流”指的是若干可能进入政策议程的问题及其怎样(什么原因)为政策共同体所关注、确认和界定。在该理论看来,焦点事件、系统性的指标、对现有项目运行的反思反馈等都有可能成为引起政策共同体对某些问题关注的原因。当这些问题在多种因素推动下形成合力时,就会形成问题源流,推动政策议题进入政策制定者视野。而政府官员往往也借助这些因素来了解实际情况,发现问题,界定问题。

由此,我们认为,促进“职教二十条”政策形成的问题源流主要源于当前我国职业教育本身及其与产业转型升级、经济结构调整不协调等问题,其具体由以下四个方面构成。

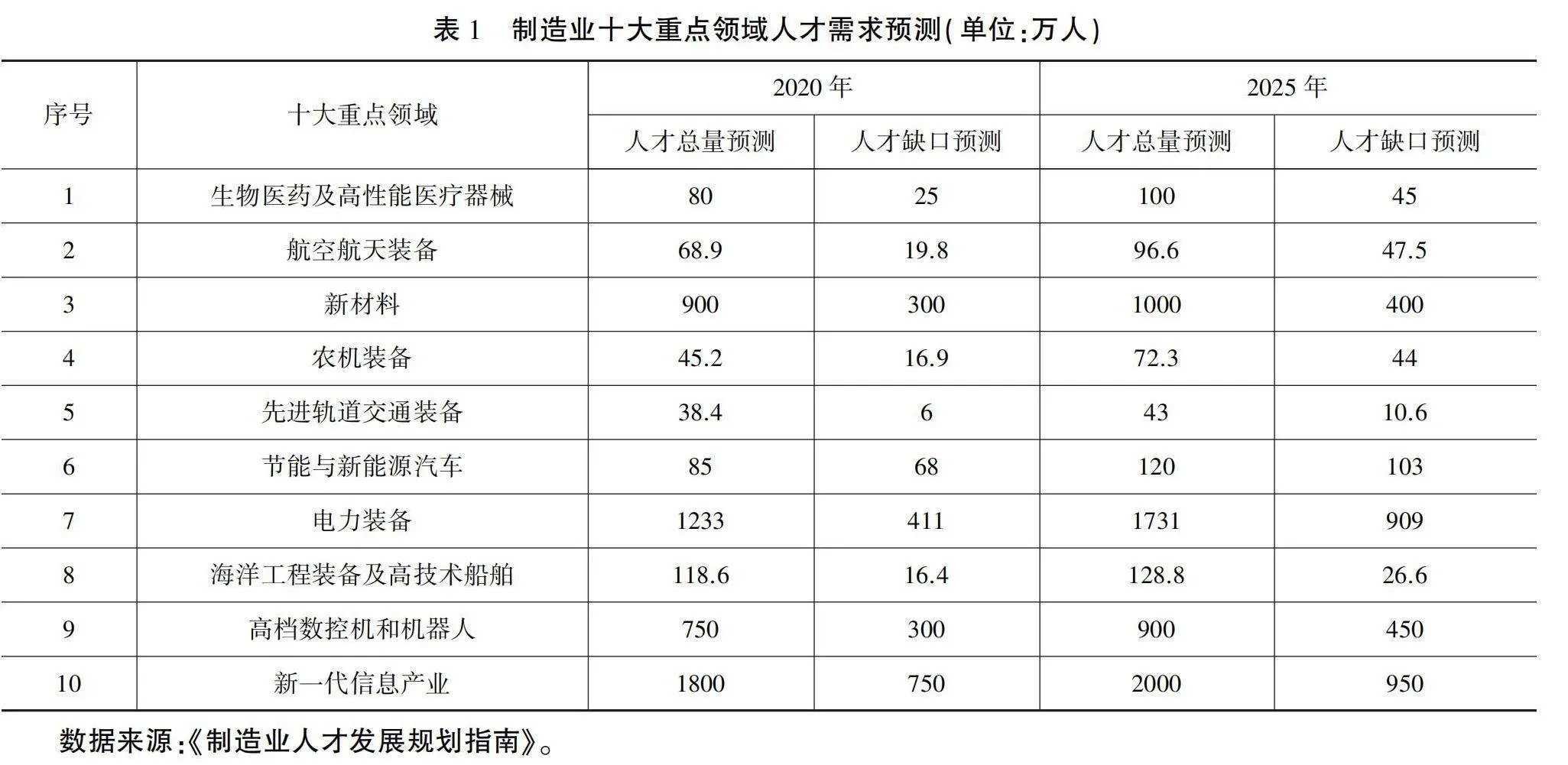

1.人才培养数量质量与经济社会发展需求之间矛盾突出

随着经济结构调整不断优化和产业转型升级加快,各新行业、新产业对技术技能人才的需求量越来越大,人才培养数量和质量参差不齐、毕业生就业供需矛盾突出等问题事实上已经是我国职业教育近年来比较突出的问题。例如,2017年2月14日,教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部联合发布的《制造业人才发展规划指南》中的“制造业十大重点领域人才需求预测”显示,2020年十大重点领域人才缺口已达到1 913.1万人,到2025年新一代信息技术产业、电力装备、新材料等10个领域为制造业人才缺口最大领域(详见下页表1)[7]。这主要原因还是包括高职教育的高等教育人才培养模式不能及时跟上产业转型升级、经济高质量发展的步伐。正如教育部原副部长鲁昕在天津会议上所言:“新余市是新能源示范基地、战略性新兴产业基地。战略性新兴产业如果没有战略性人才,没有战略性培养模式,也就不能有战略性新兴产业的发展。”[8]普通高校和高职院校的人才培养数量和质量都无法满足当前经济高质量发展对高素质技术技能人才的需求,并与我国经济社会发展需求产生突出矛盾。这矛盾最终也引起政府高度重视,并演变成推动“职教二十条”形成的问题源流。

2.科研技术创新服务产业企业能力不足

随着当前我国经济结构调整优化和产业转型升级不断加快,各行各业迫切需要不同层次创新型人才在知识、技术与产品管理和制度方面作出创新贡献,然而,当前我国高职教育在企业优化管理、技术攻关、项目开发以及科研转化等方面未能提供应有的技术技能创新支持,从而未能有效支撑区域经济结构调整和助推产业转型升级。据统计,2018年,全国近3/4的高职院校的横向课题到款在100万元以下,半数院校在10万元以下,四成院校为0元;3/4的高职院校的纵向课题到款额在100万元以下,四成院校在10万元以下,两成院校为0元[9];此外,在科研技术服务方面也不突出,能反映高职教育技术研发和应用水平的发明专利与本科高校也相去甚远。“以技术成果最直观的发明专利来说,2018年全国1255所本科高校共获得发明专利授权75669项,平均每校60.29项;1403所高职院校共获得发明专利授权2165项,平均每校1.54项”[10]。至于高校科研技术如何服务经济,1996年,习近平在福建从政时就指出:“高校改革要进一步密切地方经济建设的结合,重视应用科学的研究与开发,加强与地方和企业联系,使科研成果尽快转化为生产力,服务经济建设主战场。”[11]在当前我国经济高质量发展背景下,科研技术创新服务能力不足必然引起政府高度重视,同样也会演变成促进“职教二十条”形成的问题源流。

3.职业教育培训体系和教学模式不健全

健全的职业教育培训体系、科学合理的教学模式是推动我国高职教育高质量发展和实现职业教育培养目标的必然要求。人民群众和经济社会对优质多层多样职业教育的需要同职业教育发展不强不优不活之间的矛盾已成为新时代职业教育的主要矛盾[12],其根源于我国当前不健全的职业教育培训体系,单一的教学模式难以适应经济社会转型发展步伐。当前,我国现代职业教育体系框架虽然全面建成,但还存在体系建设不够完善、基础薄弱、作用有限等方面弊端。这又具体表现为在职业教育培训中人才培养方式滞后于产业转型和经济结构调整的需要,有效的校企合作、产教融合模式尚未完全形成,校企合作存在“两张皮”,“双元制”育人机制不畅,企业行业参与的动力和作用有限,企业参与职业教育人才联合培养程度不深等突出问题。可以说,职业教育培训体系还比较普遍存在单一教育形式、校企合作不畅、产教融合不深入、职业培训程度低等基础性和根本性问题。它们也逐渐成为推动“职教二十条”形成的重要因素。正因如此,我国“职教二十条”指出:“与发达国家相比,与建设现代化经济体系、建设教育强国的要求相比,我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全,到了必须下大力气抓好的时候。”[13]可见,职业教育培训体系和教学模式不健全已成为推动“职教二十条”形成的问题源流。

4.现行政策标准不健全与法律制度不完善

尽管“职教二十条”实施前中央政府和相关部门也出台了一系列保障性政策和措施,但它们依然存在政策体系不健全、协调性差及操作性不强等问题。例如,职业教育评价制度标准单一、滞后,不能有效评价和反映相关主体的利益需求,片面将高职院校单方面教学工作、教学过程评价作为重要乃至唯一衡量标准;支持多元主体参与的相关政策还没有成为强制执行的制度安排,缺乏制度顶层设计和法律保障,行业企业、第三方未能名正言顺地参与职业教育评价活动;政策文件多,现有法律制度既缺乏又乏力,仅有的《中华人民共和国职业教育法》(以下简称《职业教育法》)(1996)缺乏应有的刚性约束力,虽然在第23条提出校企合作中学校必须履行的义务,但并没有规定企业行业应有的权利和义务。虽然我国《职业教育法》规定企业参与办学可以享受相关税收优惠,2017年国务院办公厅也发布了企业参与产教融合可以减税免税的《关于深化产教融合的若干意见》指导性文件,但因许多地方缺乏具体的可操作性的实施细则也难以落到实处。这些不健全、缺失的政策实施办法客观上也影响职业教育主动适应产业发展和产教融合,因而需要国家在宏观层面与地方政府在微观层面进行统筹规划和协调制定实施。事实上,这客观上引起中央领导、人大代表和政协委员的高度重视,促使建立健全国家职业教育制度框架、推动校企全面加强深度合作等政策建议纳入我国“职教二十条”,并促进其形成。

(二)政策源流

政策源流就是“政策支持者(官僚、学者和研究人员等)围绕他们共同关注的某一政策领域中的问题及其破解之道形成各种意见主张”[3]。对我国而言,它应该是党和政府重要领导者、政府普通官员、专家学者与人大代表和政协委员、新闻工作者等对问题源流所提出的一系列政策建议、主张及方案。对于我国职业教育发展中存在的问题,专家学者的研究成果、政府领导和“两会”代表的政策建议、大众传媒的报道及政府不断的政策探索,都构成“职教二十条”的政策源流。它们为推进我国职业教育改革提供了可行的方案集合。

1.专家学者的研究成果

从政策形成过程来看,只有问题的发现和重视是不够的,还需要有利于解决问题的建议和方案。在“职教二十条”形成之前,我国科研机构、高校专家学者在国家科研经费的大力支持下围绕职业教育培训体系、教学模式、办学模式以及政策制度设计进行了较为深入的探讨和研究,并提出了有利于政策备选方案完善的意见和主张。“董泽芳教授指出,我国高等教育存在重物轻人、目标偏颇,盲目攀比、结构失衡,使命模糊、功能失调,体制制约、机制缺失等问题”[14]。为此,有学者从全面深化改革的供给侧结构性改革思路出发,提出创新高等职业教育发展举措,包括“聚焦内涵水平,提升人才培养质量;健全现代职业教育体系,构建人才培养立交桥;对接产业转型升级,增强服务能力;探索体制机制改革、激活办学活力”[15]。类似这样倡导改革的论文,在CNKI数据库中采用高级检索,输入检索条件主题为“职业教育改革”的期刊论文中,发现2015—2018年共有3 699篇,其中,2015年1 316篇,2016年1 331篇,2017年1 031篇,2018年仅21篇。这充分说明在“职教二十条”草案编制前,我国专家学者一直主张要努力推动职业教育改革。事实表明,专家学者的研究成果为“职教二十条”形成提供了有力支持。“职教二十条”也高度关注这些研究成果对决策的参考作用,并下决心解决一些长期制约职业教育发展的体制机制问题,提出1+X证书制度试点、研究建立国家资历框架、探索本科职教试点、建立产教融合型企业等具体政策举措。

2.政府领导、“两会”代表的政策建议

除专家学者的学术研究不断深入、学术成果不断涌现以外,随着人民对职业教育的要求不断提高和经济转型发展,政府领导、人大代表和政协委员也越来越高度重视高职教育改革。2010—2017年,他们分别在不同场合对我国未来职业教育改革发展发表重要讲话和提出政策建议,特别是政府领导的政策建议对“职教二十条”的形成起到极其重要影响。2015年,全国有色金属职业教育教学指导委员会秘书长丁跃华认为:“我国在产业结构和劳动力结构发生深刻变化的情况下,职业教育发展已落后于市场需要。但企业参与职教的积极性不高,既是因为企业认识不到位,也与目前的政策体系、法律法规不健全密切相关。”[16]再如,2014年6月,李克强总理在全国职业教育工作会上指出,职业教育改革发展必须跟上社会发展步伐。2015年作为“职教二十条”政策源流的重要政策文件《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》(教职成〔2015〕9号)就提出坚持产教融合、校企合作,推动高等职业教育与经济社会同步发展的指导思想。后来,为健全产教融合政策,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》提出:“在开展国家产教融合建设试点基础上,建立产教融合型企业认证制度,对进入目录的产教融合型企业给予‘金融+财政+土地+信用’的组合式激励,并按规定落实相关税收政策。”[17]显然,政府领导、“两会”代表的政策建议也有力促进“职教二十条”政策形成。

3.大众传媒的报道

大众传媒的不断宣传报道对推动“职教二十条”的形成也产生不可忽视的影响。这些宣传报道不是直接对政策形成产生影响,“而是间接影响公众舆论,政府官员通过媒体的报道感受到公众的情绪,引起对该问题的关注”[18]。在政策形成之前,中国青年报、光明日报、腾讯网等媒体对我国职业教育进行了报道,相继刊载《现代学徒制“新余试点”看上去很美》[8]、《职校生何时结束“放羊式”实习?》[19]、《800万职校学生变工人,谁之痛?》[20]、《校企合作,看上去很美?》[21]。这些大众传媒的报道都涉及职业教育在安全管理、技术人才培养模式、满足学校人才培养与社会需要、促进人的全面发展等方面存在的问题。大众传媒对这些问题进行的报道,无疑会造成民众对职业教育产生负面印象,进而使政府官员体会到这些负面印象的存在和解决问题的重要性、紧迫性。同时,其他报刊官方账号、社交媒体及商业视频等新兴媒体也出现过类似报道,也一起向政府传达加速推进职业教育改革的意向,并共同影响“职教二十条”形成。

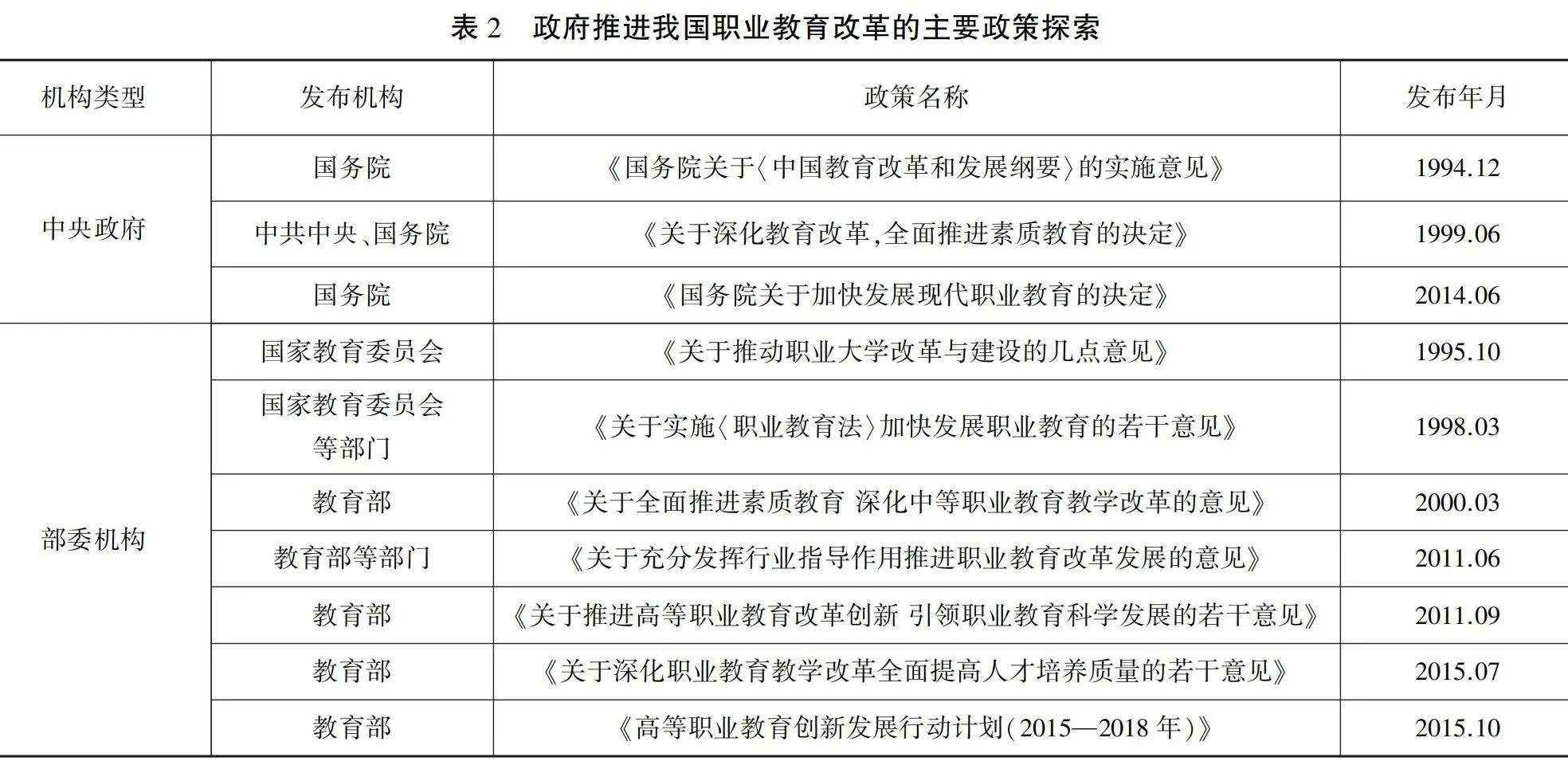

4.政府的政策探索

从时间上看,为进一步解决我国职业教育面临的问题,有效实施科教兴国战略,国务院以及相关部门也一直致力于职业教育改革发展。2002年8月,国家职业教育改革的政策建议首次被国务院政策文件《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》正式提出,而“职教二十条”却到2018年才正式通过形成。事实上,它的形成则是对此前一系列政策建议、政策探索的重新整合与发展。就“职教二十条”的“双元”育人模式政策措施形成而言,《教育部关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见》(教高〔2004〕1号)提出, “产学研结合是高等职业教育发展的必由之路, 要积极探索校企全程合作进行人才培养的途径和方式”[22]。2010年7月,国务院进一步提出要大力发展职业教育,建立健全职业教育质量保障体系,吸收企业参加教育质量评估,并将其写入《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》中。为深化人才培养体制机制改革,2013年,教育部出台的文件《关于2013年深化教育领域综合改革的意见》首次提出“完善职业教育产教融合制度”。2016年,中共中央印发的《关于深化人才发展体制机制改革的意见》正式提出建立产教融合、校企合作的技术技能人才培养模式。2017年,党的十九大报告正式提出“深化产教融合、校企合作”[1]。在政府政策探索的不断推动下,2019年“职教二十条”最终确定产教融合、校企合作的“双元”育人模式。表2汇集了1994年以来中央政府及部委机构为推进职业教育改革而进行的主要政策探索。政府这些政策为促进“职教二十条”形成提供了强有力的政策支持,并成为推动它形成的积极因素。

(三)政治源流

政治源流是对问题解决产生影响的各种政治因素的集合。一般而言,它对政策形成的影响,主要是通过执政党的意识形态、政治领袖的执政理念、政府的更迭与换届、公众舆论以及各相关部门、利益团体之间的相互作用等构成实现的。同样,“职教二十条”的形成不仅要以我国职业教育存在的问题源流、政策建议及备选方案为基础,还受到政治因素影响,特别是其中执政党的意识形态和政治领袖的执政理念成为政策形成的关键因素,甚至起到决定性作用。由于中国共产党是我国宪法规定的唯一执政党,其提出的意识形态、执政理念及重要指示都会对“职教二十条”的形成产生重大影响,因此从执政党的意识形态、政治领袖的执政理念分析其影响极为必要。

1.执政党的意识形态

执政党的意识形态主要由“百年大计,教育为本”、科教兴国、人才强国、“强国富民,育人为先”等战略思想构成。改革开放以来,党和国家开始高度重视教育在国家发展中的基础地位和先导性作用。1987年,党的十三大明确提出“百年大计,教育为本”。此后,我国历届领导集体都以此作为论述教育基本功能的基石。江泽民同志、胡锦涛同志在各自的讲话中都强调过“百年大计,教育为本”,并将其作为科教兴国战略的基本论点。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央传承和发展了党的十六大确定的科教兴国战略思想,并于2015年进一步提出“强国富民,育人为先”的教育发展思想,将教育的价值提升到强国富民战略高度。2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上指出,要深化教育体制改革,提升教育服务经济社会发展能力,调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置,积极实施创新型发展战略。“百年大计,教育为本”、科教兴国、人才强国、“强国富民,育人为先”等战略思想的形成和发展为推动我国职业教育改革、促进“职教二十条”形成营造了有利的政治环境。

2.政治领袖的执政理念

多源流理论认为,政治领袖的执政理念、政府的更迭与换届对政策的形成也产生极大的影响。随着经济转型发展,我国职业教育体系并未很好反映我国经济发展方式转变、经济结构战略性调整的现实需求,也没有充分强调企业行业参与职业教育改革发展的重要性和积极性。为此,我国新一代党中央领导集体坚持“四个全面”战略理念,就“为什么要发展职业教育”“怎样发展职业教育”等问题展开了富有开创性的理论学习和实践探索,现已将其摆在我国经济社会发展更加突出的位置和前所未有的高度,并为之作出一系列具有全局性、战略性、科学性、指导性的重要论述和指示。这些论述、指示向全社会深刻阐明了我国职业教育改革发展新方向。例如,2014年6月,习近平总书记在对职业教育工作的批示中强调:“要牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向,深化体制机制改革,创新各层次各类型职业教育模式,坚持产教融合、校企合作,坚持工学结合、知行合一,引导社会各界特别是行业企业积极支持职业教育,努力建设中国特色职业教育体系。”[23]习近平总书记的指示为我国职业教育改革发展提供了强有力的政策支撑和政治保障。可见,执政理念及其指导下的执政党行动学习、实践探索既反映中国共产党高度重视职业教育改革发展工作,也为促进“职教二十条”的形成营造有利的政治环境和气氛。

(四)政策之窗的开启和“职教二十条”形成

多源流理论认为:“在一个关键的时间点上,当问题流、政策流、政治流汇合到一起的时候,问题就会提上议事日程。”[24]这三大源流耦合不会自动耦合,只有当某个特定时机出现才会三流合一,而这个特定时机就是所谓的“政策之窗”。可以说,“政策之窗”既是促使问题源流、政策源流及政治源流汇聚的耦合器,也“是政策企业家们提出他们最理想的解决办法的机会,或者是一个促使人们更加关注其特定问题的一种机会”[25]。这“政策之窗”一般有问题之窗和政治之窗两种类型,前者开放于问题源流之中,而后者开放于政治源流之中。

2017年10月18日,习近平总书记在党的十九大报告中指出:“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”[1]此时此刻,党的十九大不仅吹响深化我国职业教育改革的号角,也正式开启我国“职教二十条”的政策之窗。从政策之窗开启来看,问题源流中的“问题之窗”并没发生开启作用,而政治源流之中的“政治之窗”发挥重要开启作用。教育部认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育改革发展的重要讲话和指示精神,按照“一个判断”“三个转变”“四个主攻方向”的要求,在时任国务院副总理孙春兰主持指导下听取多方意见,起草编制了“职教二十条”方案。2018年11月14日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议,会议审议通过“职教二十条”。这两次重大政治活动分别标志着国家职业教育改革纳入国家政策议程、“职教二十条”政策正式形成(见下页图1)。2019年1月14日,国务院正颁布实施“职教二十条”。自此,我国揭开了全面深化国家职业教育改革的序幕。由“职教二十条”形成过程不难看出,开启政策之窗的力量主要还是执政党、国家领导人高度重视职业教育改革工作,坚持把职业教育改革创新摆在我国经济社会发展的突出位置,从而使“职教二十条”具备正式形成政策的价值基础和政治基础。

(五)分析结论

根据上述对“职教二十条”政策形成过程的分析可知,它形成的演进逻辑和动力机制为:我国职业教育发展遇到的各种问题构成问题源流,该源流促使我国职业教育问题引起各方面的注意和重视;科学发展观、“四个全面”战略思想和以人民为中心的发展思想等执政理念构成主要的政治源流,对“职教二十条”纳入政策议程并形成政策直接起到加速作用;专家学者、政府领导、“两会”代表和企业界人士的政策建议汇聚成政策源流,从不同层面促进相关职业教育改革方案的出台。在中国共产党强调必须把教育事业放在优先位置、深化教育改革、加快教育现代化后,“职教二十条”便进入政策议程设置的“政策之窗”,并在政策共同体的积极作用下完全实现三大源流耦合和纳入政策议程,最后正式成为指导深化我国职业教育改革的纲领性文件(见图1)。简而言之,“职教二十条”政策形成过程实际是党和政府的执政理念和政治行动开启政策之窗后,由政策共同体共同推动问题源流、政策源流与政治源流的相互作用、不断积累的过程和耦合结果,也是我国党和政府越来越重视职业教育的必然结果。这一结果也验证了我国政策形成过程的特殊性,即政治源流中的执政党的政治意识形态与政治领袖的执政理念对政策源流具有极大的导向作用,对政策形成的影响尤为明显。

用多源流理论分析“职教二十条”政策形成过程有一定的局限性,只能对政策形成过程的演进逻辑与作用机制进行分析,而对该政策的实施情况、实施效果和调试要求无法作出预测判断。因此,“今后如何进一步完善我国职业教育体系,形成多元办学格局,促进我国职业教育主体多元化和多需性”“如何健全国家职业教育制度,促进产教融合校企合作‘双元’育人,提高职业教育人才培养质量”“如何为国家职业教育发展提供政策支持和组织保障,建立健全技术技能人才激励保障政策,加强职业教育办学质量督导评估”,这些事关“职教二十条”实施的问题既需要专家学者深入研究,积极建言献策,也需要政策制定者集思广益,共同促进“职教二十条”有效实施和推动我国职业教育改革发展朝着具有中国特色、世界水准的社会主义现代化目标前进。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(2017年10月18日)[N].人民日报,2017-10-28(1).

[2]李鹏,石伟平.中国职业教育类型化改革的政策理想与行动路径[J].高校教育管理,2020(1):113.

[3]范逢春,姜晓萍.农业转移人口市民化政策转型的多源流分析:构成、耦合及建议[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2015(5):17-25.

[4] 徐林,王阿舒,罗江华.高职教育高质量发展的政策逻辑、关键挑战与路径展望——基于多源流理论的视角[J].中国职业技术教育,2021(25):36.

[5]魏澜,王坤,霍红艳.多源流理论视角下“双师型”教师认定标准政策议程探析[J].职教论坛,2023(4):82-88.

[6]贺东航.从政策过程解读政治体系——基于中西的比较[J].马克思主义与现实,2015(6):187.

[7]教育部,人力资源社会保障部,工业和信息化部.关于印发《制造业人才发展规划指南》的通知[Z].教职成〔2016〕9号.

[8]李菁莹.现代学徒制“新余试点”看上去很美[N].中国青年报,2011-08-29.

[9]金欢阳,方益权.立地式研发:高职院校科技成果转移转化的破局之探[J].中国职业技术教育,2021(12):115.

[10]张旭,李玉爽,葛阿萍,等.“双高计划”视域下技术技能创新服务平台建设探究[J].文山学院学报,2020(5):97.

[11]刘有升,潘颖琦.扎实办好中国特色社会主义高校——习近平关心福州大学建设的哲学意蕴与时代价值[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2022(5):10-20.

[12]王继平.奋力办好新时代职业教育和继续教育——学习贯彻十九大精神司局长笔谈[N].中国教育报,2017-12-08.

[13]国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[J].中华人民共和国国务院公报,2019(6):2.

[14]卢旺,张晓霞,张倩.“高教三十条”的形成:一种多源流理论的分析视角[J].研究生教育研究,2013(1):31.

[15]孙杰.供给侧改革视阈下高职教育创新发展研究[J].中国职业技术教育,2017(15):86.

[16]车明朝.中国职业技术教育学会召开“深入贯彻落实全国职教工作会议精神座谈会”[J].中国职业技术教育,2015(19):21.

[17]周凤华.建立产教融合型企业认证制度 推动职业院校和行业企业形成命运共同体[J].中国职业技术教育,2010(7):86.

[18]李兆友,姜艳华,宋琳琳.基于多源流理论的基础研究政策解析:以《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》为例[J].学术探索,2018(8):147.

[19]徐娟.职校生何时结束“放羊式”实习?[N].光明日报,2013-12-02(2).

[20]腾讯网. 800万职校学生变工人,谁之痛?[EB/OL].(2014-10-14)[2021-09-14].http://view.news.qq.com/original/intouchtoday/n2933.html.

[21]练玉春.校企合作,看上去很美?[N].光明日报,2015-11-10(15).

[22]王振洪.我国高职教育校企合作的演变趋势与深化策略[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2011(1):95.

[23]平和光,郝卓君,孟凯.新时代新奋斗:新时代中国特色社会主义时期的职业教育[J].职业技术教育,2021(33):25.

[24]保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论[M].彭宗超,等译.北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[25]约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌,方兴,译.2版.北京: 中国人民大学出版社,2017.

Analysis of the Formation Process of the “Twenty Articles for Vocational Education” Policy in China

——Based on the Perspective of Multiple Streams Theory

He Shaoping Wang" Xing Zhang He

(Guizhou Vocationa and Technical College of Water Resources and Hydropower, Guiyang 550000, China)

Abstract:In 2019, the State Council promulgated the implementation of “Twenty Articles for Vocational Education”. Its formation is the result of many kinds of factors. On the basis of multiple streams theory, this paper analyzes the key factors, positive factors and the dynamic relationship among them from the perspective of problem stream, policy stream and political stream and policy windows. The analysis shows that “the problem stream” is formed by the following problems: the obvious contradiction between the quantity and quality of personnel training and the needs of social development; insufficient capabilities of enterprises in scientific research, and of technological innovation serving industries and enterprises, imperfect training system in vocational education, and imperfect policy standards and legal systems. The “policy stream” is formed by National Leaders’ instructions, the policy recommendations from the representatives of the “Two Sessions”, the reports of the mass media and the research results of experts and scholars. The new generation of leadership attaches great importance to the governance concept of vocational education reform, which constitutes the “political stream”. In the process of convergence of the three streams, Xi Jinping’s report at the 19th National Congress of the CPC in 2017 opened the policy window to the formation of the “Twenty Articles for Vocational Education” in China, which not only promoted the interaction and coupling of the three streams, but also jointly promoted the formation of the policy.

Key words:“Twenty Articles for Vocational Education”; Policy formation process; Multiple streams theory;Policy window