经济后发地区职业教育结构供给问题及优化策略

2024-06-14何谐

摘要:经济后发地区职业教育结构供给与产业结构变革需求极其不匹配。福建省闽东北协同发展区正值产业转型升级、经济崛起发展之际,经实地访谈与相关统计数据分析,发现其职业教育供给存在空间规模分布不均、类型联动失轨、层次衔接脱节等问题。从供给侧完善这一经济后发地区的职业教育体系需要站位区域内协同发展,创新职业教育资源跨区市校、地、企多元合作模式,运用系统思维构建区域特色职业教育专业体系,优化技术环境和组织环境,融通各层级职业教育。

关键词:经济后发地区;职业教育供给;结构供给;闽东北协同发展区

中图分类号:G71

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)06-0034-06

经济后发地区是指在省级行政区域内或者跨省经济圈范围内,原本经济发展能力相对薄弱,但由于资源、人才、资金、土地、基础设施等因素的变化,促使传统产业转型升级、新兴产业快速发展,实现社会经济文化的整体换道超车。党的十九大报告明确指出,要持续“实施区域协调发展战略”,这对于全方位重构与提升经济落后地区的资源、人才、资金、产业等都具有重大战略意义。2018年,福建省委十届六次全会明确推进闽东北协同发展区建设,加强和拓展区域在经济、社会、民生、生态等方面的协同发展[1]。2019年,福建省教育厅等七部门印发《福建省职业教育改革工作方案》,提出建立职业教育闽东北协作联动机制。从大区域协作的角度布局供给大区域内职业教育联动发展,不仅优化区域内教育资源分配,而且为区域社会经济高质量发展带来了适应性强的人才和科技支持。

职业教育是区别于学术型、知识型教育的另外一种面向职业的教育类型。过去几十年,我国不断深化改革职业教育供给问题,在供给理念、供给主体、供给能力、供给格局上都有较大的进步[2],至今基本建成从中等教育至高等教育的“职业高中-职业专科-职业本科-专业型研究生”完整职业教育链,但仍存在“供需失配、调整滞后、目标错位、布局扭曲、生涯缺失”的突出矛盾[3]。就区域职业教育而言,“职业院校招生难、职业教育资源分布不均和人才培养供需错位”是其供给的主要问题[4]。以福建省经济后发地区闽东北协同发展区为个案对象,集中调查与统计了闽东北协同发展区内中等职业院校、高等职业院校和应用型高校的供给情况,通过数据收集、观测、剖析和实地走访调研,呈现闽东北协同发展区内职业教育的供给问题,并提出相应的解决策略。

一、经济后发地区职业教育结构供给调整的意义

(一)优化普职比例结构

2019年,国务院《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)规定:“优化教育结构,把发展中等职业教育作为普及高中阶段教育和建设中国特色职业教育体系的重要基础,保持高中阶段教育职普比大体相当,使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育。”“职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通”亦是《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的主要目标之一。普通教育与职业教育协调既是相应地区社会经济变革的需求,也是符合教育发展规律的必然要求。在经济后发地区普通教育与职业教育办学规模与质量差距较大,职业教育落后于普通教育。2021年,闽东北协同发展区中等教育阶段普通教育与职业教育比为1.79∶1①,高于福建省普通教育与职业教育比为1.75∶1②,距国家1∶1的要求尚有差距。当前闽东北协同发展区正处于新兴产业陆续生发与集聚、传统产业转型与升级的发展期,以往普通教育优于职业教育的传统观念不再适应当前区域产业发展现实,需大力发展与重新规划职业教育,平衡普通教育与职业教育结构,深入剖析现有职业教育系统的功能与效益问题,创新职业教育服务协同发展区的现代化体系具有重要意义。

(二)适应产业新样态与新需求

职业教育结构的适切性直接关系到区域产业发展动能和水平,职业教育布局要瞄准技术变革和产业优化升级的方向。2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》指出,“打造市域产教联合体和行业产教融合共同体”是未来职业教育改革的战略任务之一,服务产业变革是职业教育的第一使命,“作为直接服务区域经济发展需求的职业教育,必须自觉围绕产业人才需要而‘转’、随着经济增长方式转变而‘动’、适应社会和市场需求而‘变’、跟着产业结构调整升级而‘走’”[5]。以闽东北协同发展区为例,其产业呈现出“链条式、集群化、多中心”的结构特征。

一是以引领性和创新性的产业龙头企业为内核,辐射与带动主导产业创新及其产业链延伸、扩展和提升;二是协同发展区内产业分散式发展转向园区集群式发展,劳动者生活与工作的时空一体化要求产业园区具有更高品质的职业教育与培训和更完善的职业教育体系;三是闽东北协同发展区的“产业-区位”关系表现出多个强中心节点的特点,因此,必须缩小职业教育发达区市与落后区市之间培养质量与能力的差距,以平衡各产业强中心区位引育留用高质量人力资源的需求。

(三)推进教育高质量发展

高质量发展不仅是区域社会经济发展的主题,也是我国职业教育的发展方向和发展目标。2019年,国务院《国家职业教育改革实施方案》指出,经过未来5~10年左右的时间,我国职业教育要基本完成由追求规模扩张向提高质量转变。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,确立了2025年基本建成类现代职业教育体系,2035年基本建成技能型社会,并从“类型特征、办学体制、教育教学改革、特色品牌打造”等四个方面提出具体目标。近年来,国家和地方积极出台一系列政策,从横向上在经费投入、师资队伍、教学标准、专业设置等方面提出了新要求,制定了新规范;从纵向上着力构建一体化的、具有职业教育类型特征的人才培养体系。经济后发地区社会经济的后发赶超需要一定规模的、具有工匠精神的高质量大国工匠,各级地方政府应明确其发展高质量职业教育的新职责,从供给侧调配职业教育资源,优化职业教育层次与类型结构,力求实现区域内“城乡联动、校地联动、院校联动、校企联动”[5],提升职业教育质量。

二、经济后发地区职业教育供给的结构性问题

(一)职业教育资源供给的分布不均

闽东北协同发展区内各设区市的职业教育资源“贫富差距”较大。福州是区域职业教育高地,在校生规模和院校数量远远超出其他区市,其各层次类型的职业教育较为完整,中高等职业院校、应用型高校集群程度较高,而且协同发展区内仅有福州地区有研究生教育层次的高校。2021—2022学年初,福州在地研究生在校生数40 515人,占福建省研究生在校生总数的52.89%③。平潭地区职业教育资源最为稀缺,仅有中等层次职业教育,2017年福建信息技术学院进驻平潭,才开启平潭高等职业教育新篇章,但至今仍未开展本科及以上层次的职业教育,亦未有应用型大学落户。莆田、南平、宁德等三地的中等职业教育规模最大,其次是专科层次高等职业教育,本科及以上的应用型大学教育规模最小,其中,南平市是三种教育资源差距相对较小的地市(见表1)。

从职业教育资源与产业分布的关系上看,闽东北协同发展区的产业地理空间分布从单一中心城市向多个边缘城市扩展,形成多个新兴产业中心城市:以南平为中心城市发展石化产业,以莆田为中心城市发展纺织鞋服产业,以宁德为中心城市发展电工电器、动力电池和稀土石墨烯新材料、电力工业、不锈钢等产业,以福州为中心城市发展集成电路和光电产业、软件和信息技术服务产业。“产业城市节点的网络地位不仅取决于链接城市的数量,还需考虑关联网络的空间属性和资本容量”[6]。福州市虽然是产业城市网络关系中链接城市数量最多的地区,但其他区市依据自身特殊的优势和特点,弥补地理空间上的不足,不断增强自身的产业控制权力和增加资本容量。

新兴龙头企业及其上下游企业陆续在协同发展区内落户,激化区域内职业教育资源分布不平衡的矛盾,这给本就职业教育基础薄弱的莆田、南平、宁德、平潭带来巨大挑战。以宁德人才规模供给状况为例,2021年,宁德市中高等职业院校和应用型高校毕业生为9 188人④,然而根据对四大千亿级企业青拓集团、宁德时代、上海汽车集团、中国铝业集团人资部的访问调查得知,一线操作工缺口最大,2019年四大主导产业链65家企业用工需求已缺口约3.5万人⑤,宁德应用技术人才在地化人才数量供给远远赶不上产业发展的需求量。

(二)职业教育人才类型供给的联动失轨

产业人才的种类供给结构性矛盾是制约闽东北协同发展区产业高质量发展的重要因素。在几个亿级产业的磁吸效应下,闽东北协同发展区主导产业链条趋于完整,这激化了职业教育人才供给类型与产业人才需求类型之间的矛盾。以宁德市人才类型供需状况为例,根据宁德市人社局印发的《宁德市2021—2022年度紧缺急需人才引进指导目录》(宁人社〔2021〕45号),宁德市产业发展紧缺急需人才主要集中在生产与装备制造类(电子信息、装备制造、汽车工业、船舶工业、交通运输、电机电器等)、材料科学与工程类(建材工业、冶金工业等)、能源动力类(新能源、水利水电火电等)、生态环保类(环境保护、城乡建设、生态林业等)、现代服务业(医疗卫生、科研教育、文旅等)等五大人才类别中,然而宁德地区中高等职业教育的专业设置与这五大类产业紧缺急需人才不匹配。

第一,唯一一所高职院校宁德职业技术学院共开设34个专业,覆盖三大产业五大领域,专业架构保留服务传统机电行业,同时加大改革力度布局新专业,设立了青拓产业学院、新能源科技产业学院、农垦茶产业学院等三个产业学院,服务新产业新业态发展,助力产业开放性、链条式、集群化发展,然而专业大类下的专业小类设置呈现出系统性不强、服务产业转型升级不显著的特点。

第二,少有中职院校专业设置对接四大千亿级企业。宁德中等职业院校强势专业集中于加工制造业、信息技术类、教育类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、医药卫生类等服务面向宁德传统产业的相关专业,直至2018年才着手进行面向新兴产业专业优化与调整,例如周宁职业中专学院增设汽车电子技术应用专业。

第三,宁德市应用型本科教育正处于“双轨同步转型”的初期。宁德师范学院一方面依据国家政策,着力向应用型高校转型发展;另一方面,大量增设理工类专业,从以文为主转向以工为主的办学特色转变。大规模地快速调整专业结构和办学特色,虽然能缓解教育与产业“两张皮”的问题,但在短时间内过度削弱其传统文科特色的发展优势,而且理工类教师专业教学教育能力有限、教学科研设备条件不足,极易导致传统的文科办学特色与优势被削弱,理工类专业发展动能和后劲不足,最终陷入文、理、工、社科特色不鲜明且无法协同发展的困境。

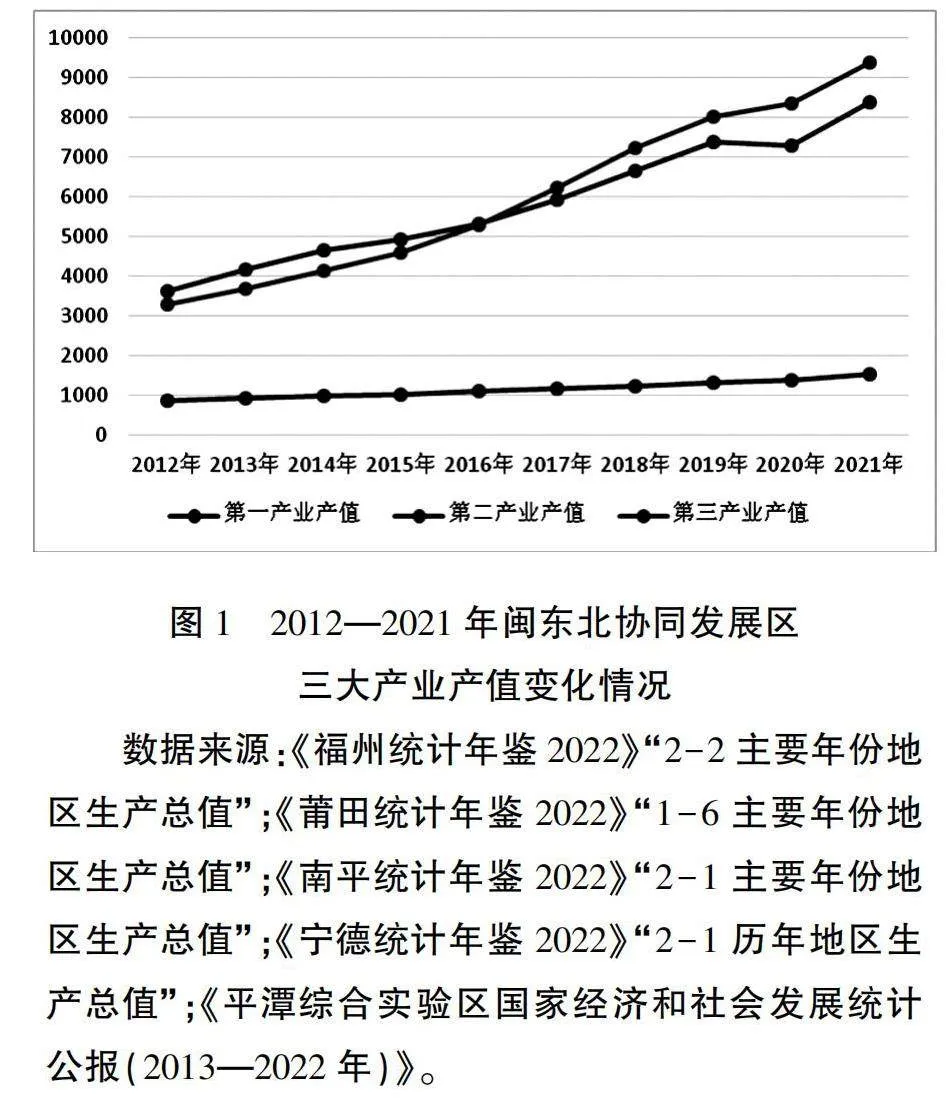

(三)职业教育人才层次供给的衔接脱节

一个国家或地区高等教育层次结构中心在总体上随产业结构重心的提高而提高,本科及以上教育占比随二三产业占比的提高而提高[7]。高等教育人力资本能够对产业升级产生正向影响,而初等教育人力资本则会对产业升级产生负面影响[8]。十年来,闽东北协同发展区搭上第四次工业革命的列车,区域产业从劳动密集型转向知识技术密集型,产业结构从以农业为主、以工业和服务业为辅转向以工业和服务业为主、以农业为辅。第二产业、第三产业快速增长并呈持续发展态势,第三产业产值增长率最快,第二产业紧随其后,第一产业产值增长平缓(见38页图1)。2012—2021年,闽东北协同发展区硕本专在校生总数逐年上升,其中,研究生在校生数规模不断扩大,逐年稳步增长,十年间增长54.55%,但莆田、南平、宁德、平潭仍未有在校研究生,本专生增幅较小,增幅36.47%(见表2)。区域产业结构演变在客观上虽然会推动职业教育办学层次的提高,但是也要求区域内职业教育主动提升教育层次结构以适应产业结构变化[9]。闽东北协同发展区职业教育层次结构呈现“金字塔”结构,金字塔最底层是供给规模最大的中等职业教育,中间层是专科与本科层次职业教育,顶层是研究生层次教育。虽然闽东北协同发展区正在努力建设区域内职业教育联盟式发展,已在中等职业教育中实现对口协作,但尚未有跨区市的不同层次间对口衔接与协同发展。

三、经济后发地区职业教育结构供给的优化策略

(一)创新职业教育资源跨区市校、地、企多元合作模式

闽东北协同发展区职业教育应加强资源的跨区市校地、校校、校企多元合作、共享、共用。以福州市为引擎,协助职业教育相对不发达地区,完善现代职业教育体系,以龙头企业为羽翼,提高技术技能人才在地化培育质量。

第一,加强跨区市校地合作。跨区市校地合作是推进职业教育发达区市帮扶产业经济后发地区例如平潭和宁德以及社会发展落后地区南平实现技术技能人才培养和输入。职业教育相对不发达地区可在办学经费、征地拆迁、基础设施、人才待遇等方面设置优惠政策,引导具有优势专业、优良师资的院校支援本区市职业教育体系建设,并鼓励其设立分校、分院,开办面向职业需求的应用型高校教育和专业学位与研究生教育。

第二,加强跨区市校校合作。鼓励紧缺专业教师跨区市交流合作,加速高质量产业人才发展。闽东北协同发展区师资队伍面临“新兴专业教师专业水平不高、传统专业教师知识结构滞后”“高等教育层次师资队伍缺乏学科专业带头人、中等教育层次师资队伍较弱”的双重问题。促进紧缺专业教师跨区市交流合作、进修培训,改革双师双能型教师聘任与引入制度,优化服务高技术、新产业格局的师资队伍结构,锻造一支具有产业前沿技能的师资队伍是培养与产业需求高适切度的职业人才的有力保障。

第三,提升闽东北协同发展区硬实力,创新多样化校企合作模式的产业学院。行业龙头企业在产学研合作教育中发挥着重要主体作用,与应用型高校共建产业学院,着眼于现代社会需要,探索多种合作模式的现代产业学院。为培育新业态下适应行业变化与发展需要的高素质技术技能人才,以服务产业转型升级发展为主要职责的“企业+职业教育序列的中高等职业院校”市场主导型产业学院;为培育社会经济实践场域中具有创新能力的复合型人才,以服务面向职业人的全面发展为主要职责的“中等职业院校+高等职业院校+应用型高校+企业”院校主导型产业学院,不断深耕产业学院内涵,创新引领产教融合、校企合作高质量培养技术技能人才和创新创业人才的新模式。

(二)运用系统思维构建区域特色职业教育专业体系

闽东北协同发展区职业教育专业体系建设应围绕区域内的主导产业、新兴产业,建成具有地方品牌、区域特色、多专业交融的专业体系。

第一,分层次、分步骤建设面向新兴主导产业的特色化专业集群。当前,莆田、宁德、福州已形成新能源汽车整车制造的铁三角,而专业集群能够精准服务产业链上的各个关键环节。根据产业链时空分布状况,在宁德布局建设上游新能源汽车产业的相关专业群,以宁德职业技术学院2个国家级骨干专业和宁德师范学院3个应用型专业集群为依托,在专科及以上教育层次建立相关专业的跨学科跨专业集群,以培养更高能力与素质的产业人才;在莆田布局新能源汽车中下游产业的专业集群,整合机械制造设计类、自动化类、计算机类、汽车制造类等专业资源,发挥现有的装备制造专业集群优势和在汽车维修检修专业方面的特色;在福州布局新能源汽车下游产业的专业集群,利用福州建有多层次多类型职业教育专业的优势,助推专业交叉化集群发展,高质量服务新能源汽车下游产业发展。

第二,面向社会公共服务发展需求,各级职业院校提前规划面向服务业建设的新旧专业。闽东北协同发展区内医疗、卫生、教育等社会公共服务事业的从业者学历层次参差不齐,严重制约高层次人才的引进和留用。从人才供给的视角,闽东北协同发展区内各区市一方面应在医疗、卫生、教育、金融等领域全面开展在地化人才培养、订单式人才培养;另一方面,应改变服务业相关专业培养层次低的局面,提升这类专业的教育层次设置。

(三)优化技术环境和组织环境,融通各层次职业教育

闽东北协同发展区应以区域为基本盘,以区域内产业技术进步为价值链,打通区域内各区市职业教育资源共享共通共用渠道,激发区域内各中高等职业院校进行教育教学改革的积极性,促发自下而上的区域职业教育改革动力。

第一,建设闽东北协同发展区职业教育联盟组织,统筹区域内一贯式职业教育培养。为增强区域内职业教育链服务产业链、人才链的效能,职业教育联盟的组织结构设计应抛开学科专业或者地域的掣肘,以产业发展、企业技术进步为线索,将组织内的权力重心向企业主体倾斜。闽东北协同发展区职业教育联盟可采用民主与集中兼顾的矩阵式组织结构,设立最高决策机构“联盟委员会”,其成员由联盟内各联盟院校校长和主导产业龙头企业总经理组成;最高决策机构下设职能部门和项目部,职能部门由相应的中高等职业院校组成,统一管理联盟内项目部的申报、运行、结项以及校企信息统合;项目部负责产业所需应用技术人才的培育、培训与管理。

第二,运用互联网信息技术创新贯通“中等教育-专科教育-本科教育-研究生教育”的四层级产业人才培养。后疫情时代对教育教学和学生学习的影响是深远的,在线教学与在线学习逐步常态化,这不仅解决了课程与师资资源的空间配置问题,而且切实实施了以学生学习为中心的学习时间弹性分配问题。职业教育序列的跨区市纵向互通互认应当建立在被各方广为接受的教学与实践质量标准下,多区市、多职业院校、多企业协同修订人才培养方案,评选闽东北协同发展区职业教育联盟认可的高质量开放课程,以学分累积为学历学位和职业技术等级获取的手段,以供学生和在岗技术技能人员通过互联网信息技术修习学历学位文凭。

四、结语

自闽东北协同发展区成立以来,区域产业发展需求与职业教育供给之间矛盾越演越烈,闽东北协同发展区内职业教育规模、结构发展很不平衡,人力资源供给无法满足该协同发展区产业链条式、集群化、多中心的发展特征。正值世界百年未有之大变局之时,闽东北协同发展区必须激流勇进,发扬“弱鸟先飞”的精神,从供给侧着手改革,不仅从宏观层面注重规模控制、质量提升、结构优化等内容,更需要从微观层面解决人才培养的上下衔接、左右贯通等问题,这也是未来深入研究经济后发地区职业教育供给改革的主要方向之一。

注释:

①参见2022年福州、莆田、南平、宁德、平潭等五地的统计年鉴。

②参见福建省教育厅统计数据:“2021—2022学年初福建省各级各类学校基本情况。”

③参见福建省教育厅官网“统计信息”专栏:“2021—2022学年初各级各类教育在校学生数。”

④参见《宁德统计年鉴2022》“13-13各级各类学校毕业生数”。

⑤参见《宁德市人力资源和社会保障局关于近期服务四大主导产业用工情况报告》(宁人社〔2018〕296号)。

参考文献:

[1]伍长南.创新推动闽东北闽西南协同发展区建设[EB/OL].(2019-08-14)[2022-02-13].http://lajj.chinareports.org.cn/latz/20190626/930.html.

[2]祁占勇,刘丹.我国职业教育供给的演进历程与未来展望[J].现代教育管理,2020(5):93-102.

[3]庄西真.职业教育供给侧结构性困境的时代表征[J].教育发展研究,2016(9):71-78.

[4]陈水平,袁园,潘建华.江西省职业教育供给侧改革的问题、任务及路径研究[J].黑龙江高教研究,2018(1):125-127.

[5]朱德全.职业教育促进区域经济高质量发展的战略选择[J].国家教育行政学院学报,2021(5):11-19.

[6]陈肖飞,杨洁辉,王恩儒,等.基于汽车产业供应链体系的中国城市网络特征研究[J].地理研究,2020(2):370-383.

[7]甘劲燕.人力资本对产业结构升级的影响——基于省际面板数据的研究[J].价值工程,2019(20):59-61.

[8]魏亚,杨志和,赵魏丹.高等教育层次结构与产业结构的相关分析——基于联合国统计研究所数据[J].辽宁经济职业技术学院辽宁经济管理干部学院学报,2020(1):61-63.

[9]苏丽锋.职业教育发展对产业结构升级的支撑作用分析[J].高等工程教育研究,2017(3):192-196.

Problems and Optimization Strategies Regarding Structure Supply of Vocational Education in Economically Underdeveloped Areas

He Xie

(School of Education and Psychology, Minnan Normal University, Zhangzhou 363000, China)

Abstract:The supply structure of vocational education in the underdeveloped areas is extremely unmatchable with the demand of industrial structure reform. The cooperative development zone in Northeast Fujian is coming at a time of industrial transformation and upgrading and an economic rise, meanwhile through interviews and statistical data analysis it is found that its supply of vocational education has been confronted with some problems including uneven spatial distribution, type linkage disorder, disjointed hierarchy between vocational education and regional development. To improve the vocational education system in economically underdeveloped areas from the requirement of supply side, it is necessary to adopt diversified school-local government-enterprise cooperation modes of developing cooperatively within the region and of innovating the vocational education resources spanning cities and regions. Systematic thinking should be applied to construct a regional professional system of vocational education with regional characteristics, and vocational education at different levels should be linked up by optimizing the technical environment and organizational environment.

Key words:Economically underdeveloped areas; Supply of vocational education; Structure supply; Cooperative development zone in Northeast Fujian