职业教育助力乡村振兴的现实困境与应对路径

2024-06-14高靖

摘要:高素质农民既是乡村产业兴旺的主体力量,也是生活富裕的先导力量。全面推进乡村振兴战略对高素质农民的培育提出更高的要求。高素质农民培训为培育高素质农民提供了一种有效途径。以浙江省湖州市当地农民学院高素质农民培训的现状为例,在实际培训中存在功能定位不明确、生源结构不合理、培训配套不系统、跟踪评价不完善等现实困境制约着培训质效。面对困境,应首先明确高素质农民培训的功能定位,通过构建由生源供给、课程建设、师资整合、模式创新、资源平台搭建、跟踪评价完善组成的“六位一体”高素质农民培训体系,助益高素质农民培训高质量发展。

关键词:高素质农民;现实困境;功能定位;培训体系;高质量发展

中图分类号:G71

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)03-0068-05

一、问题的提出

乡村振兴战略提出以来,乡村一二三产业融合发展,乡村现代化进程不断迈向新台阶。作为推动乡村产业兴旺的主体,农民素质也需要得到更高的提升。2020年,党中央和政府提出要加快构建高素质农民教育培训体系[1],对于高素质农民培育的理论探讨与实践探索也在不断深入。2022年中央一号文件明确全面推进乡村振兴战略,加强乡村振兴人才队伍建设,实施高素质农民培育计划,但在实际培训过程中仍存在一些问题亟待解决。

第一,高素质农民培训作为农民培训类型的一种,其功能定位并不明确,培育对象的类型界定并不清晰。首先,要弄清楚高素质农民的定义是什么(什么样的农民称为高素质农民);其次,要明确高素质农民培训的功能定位,清晰区分培育对象的类别。认真厘清好这一步是解决高素质农民培训现实困境、推进培训高质量发展的重要前提。

第二,高素质农民培训在实施过程中缺乏特色,如何在培训生源、培训课程、培训师资、培训模式、培训评估与跟踪等方面明显区别于其他类型的农民培训?聚焦高素质农民培训的全流程管理,在培训过程中面临许多现实困境制约着培训质效。

第三,如何构建高素质农民培训体系?高素质农民培训体系是推动高素质农民培训良性发展、不断优化的重要前提。目前,高素质农民培训仍处在初步实践阶段,针对高素质农民培训体系并没有健全完善,阻碍高素质农民培训高质量发展。

二、高素质农民培训的面向群体分析

以2020—2021年浙江省湖州市当地农民学院承担市级高素质农民培训为例,对培训对象进行数据分析,明确现阶段高素质农民培训主要面向哪些农民群体。培训学员的基本信息都须录入浙农科教云平台,过去两年市级高素质农民培训共计256人,均来自茶叶、民宿、生产带头人等新型农业经营主体或家庭农场主种养等产业链的后端。文中对影响面向农民群体的主要因素——年龄、学历层次进行数据分析。

结果表明:参加市级高素质农民培训的学员年龄分布不均匀,主要年龄层段集中在45周岁以下,占比分别达到76.5%、72.7%,60周岁以上的年龄层段几乎没有。学员学历层次参差不齐,高中以上学历为培训学员的主体,占比分别达到79.4%、82.7%,初中以下学历几乎没有。

综合上述结果可以得出:现阶段浙江省湖州市市级高素质农民培训的学员群体主要面向45周岁以下、高中学历以上的新型农业经营主体或家庭农场主。

三、高素质农民培训的现实困境

(一)功能定位不明确

《农业农村部办公厅关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》明确了高素质农民的基本定义——“有文化、懂技术、善经营、会管理”[1]。高素质农民是一个政策术语,从经济本质上讲可以称为专业农户,在农业产业链上具体表现为受教育程度高、专业化程度高、技术水平高、经营收入高。高素质农民是未来乡村振兴的全方位人才。高素质农民培训工作的推进也必须围绕高素质农民培育的基本目标,但在实际培训开展之前,仍有一些问题影响高素质农民培训的系统性与科学性。

一方面在功能上不明确。政府的政策导向不清晰,表现为在实际培训通知下达过程中,高素质农民培训的政策导向无法明显区别于其他类型的农民培训,使得参加高素质农民培训带来的相关利益关联不大。对于农民而言,最关心的是带来的实际效益,例如,参加高素质农民培训如何改善经营水准、获取政策补助、提升销售收入、助力职称评定等。另一方面,培训类型的定位模糊,主要表现为农民培训的类别、培训的类型和层次较多,以浙江省为例,按层次有省级、市级、(区)县级、乡镇级等,按类型有高素质、实用人才等,按产业环节有专业生产、经营管理、生产经营、社会服务型等。例如,在实践开展农民培训工作中,就有省级高素质农民、市级高素质农民、区(县)级高素质农民、市级实用人才、区(县)实用人才等。只有明确高素质农民培训的地位,才能明确定位。

(二)生源结构不合理

作为培训主体的农民学员也存在能力、学历、产业规模、经济收入等方面差异的现象。

1.质量参差不齐。以浙江省湖州市当地农民学院为例,基于高素质农民学员现状,结合实际对高素质农民培训学员二级信息(产业规模、产值)的统计,结果表明:培训学员相同行业的生产规模从几十亩到几百亩甚至上千亩不等,产值从几万元到几百万元不等。综合相关结果,可以得出:参加高素质农民培训的学员学历、年龄层次跨度较大,产业规模、收入差异不小,学员之间的综合水平差距比较明显。生源质量的参差不齐严重影响高素质农民培训的整体质效,无法统筹施教。

2.来源较为单一。基于过去两年高素质农民培训面向的群体,现阶段高素质农民培训学员基本来源于新型农业经营主体、家庭农场主种养等农业产业链的后端,忽略了农业产业链中前端从业人员的培训,来源过于单一。像乡村专业化电商、新农人文创产业等社会服务型人才以及乡村建设专业人才和乡土人才等将在未来乡村的产业、文化、风貌振兴中扮演重要的角色。高素质农民培训应该同时面向农业产业链各个环节的从业人员与乡村建设人员。

(三)培训配套不系统

1.课程体系系统化不够。伴随乡村一二三产业融合发展,乡村产业与市场的联系越来越紧密。农民培训也必须紧紧围绕市场需求。只有市场才能真正判断需要培训哪些农民人才,需要提供什么样的教育。以浙江省湖州市当地农民学院为例,现阶段高素质农民培训超过50%的课程以理论教学形式开展,重理论、轻实践,教学方式无法匹配现在的高素质农民培养需求。随着乡村新业态、新经济不断涌现,如智慧农业、数字生产、创意农业、互联网农村电商等课程需求巨大,对高素质农民培训也提出了更高的要求,如何满足新发展方向的市场需求,是高素质农民培训课程改革的驱动力。

2.师资队伍存在短板。以浙江省湖州市当地农民学院为例,现阶段高素质农民培训的师资80%以上来源于本科、高职、中职院校的涉农专业教师,实际涉及农企、乡土等农业专业人才的师资十分稀少。学校教师已构建的知识体系以理论为主、以实践为辅,与高素质农民培训的需求不完全匹配[2]。农民培训的重点在于农业技术或辅助技术的传授,以浙江省为例,高素质农民培训的实践教学不少于总学时的2/3,但在实际培训过程中,农技师资短缺的现象十分普遍,导致实践教学的多样性大打折扣。

3.培训模式有待落实。高素质农民培训针对不同产业或类别分为经营管理型、专业生产型、生产经营型,一般不少于120个学时,其中,实习实训不少于2/3,采用课堂教学、实习实训、线上培训的混合式教学方法,但现阶段高素质农民培训对后面两个环节的落实有待加强。一是实习实训实效不高。一般情况下实习实训的学时应在80学时左右(大概10天),在实际培训过程中,实习实训仅仅只有40学时的安排,并且整体的质效离预期效果相去甚远。高素质农民的定位是复合型人才,在重理论的同时也要重实践,实习实训是提升管理与经营能力的重要途径。而造成实习实训大幅缩水和质效不佳的原因有很多,例如:目前产教融合的深度不够,实践基地综合水平较低;企业参与的实训办学的动力不足,往往流于表面;实训制度建设不足,实训作用没有得到充分发挥,多元参与的协作机制还不够健全[3]。二是线上培训开展困难。由于培训生源的质量参差不齐,而年龄偏大的学员对于智能手机的使用更是存在困难,线上培训不易实施,因此生源是影响整个培训过程实施的重要因素。

(四)跟踪评价不完善

培训结束后的跟踪与评价则解释了“培训得好不好,还需要什么”。以浙江省湖州市当地农民学院为例,高素质农民培训体系的评价仅仅是通过浙农云APP线上对每门课程的安排进行普适性的打分评价,培训机构并未涉及培训学员对培训质量的量化评价,缺乏闭环反馈机制,没有形成完善的高素质农民培训质量评价体系。学员的训后跟踪服务不到位,没有从学员的需求导向对其技术、政策进行跟踪指导,不利于高素质农民培训成果的巩固与推广。

四、构建“六位一体”高素质农民培训体系

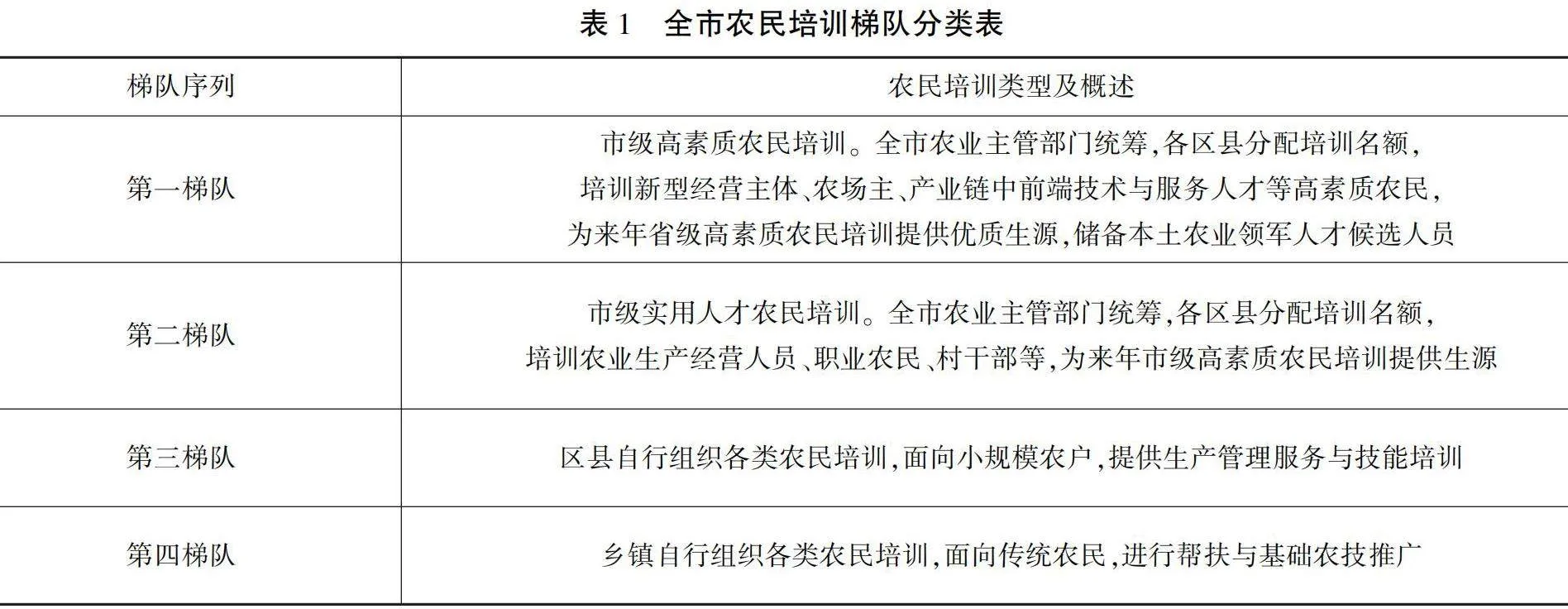

以浙江省为例,在地市区域范围内,提出一种农民培训的梯队分类结构,明确高素质农民培训作为农民培训的第一梯队在全市范围内统筹开展。梯队分类如表1所示。

构建高素质农民培训体系可以提升高素质农民培训质效,完善高素质农民培训体系建设,助推未来乡村人才振兴。明确高素质农民培训的目标,从生源体系、课程、师资、培训模式、信息化资源平台、跟踪评价机制等六个方面落实高素质农民培训体系。

(一)精准分类筛选,构建生源体系

合理的生源供给是确保高素质农民培训高质量发展的重要保障。一方面要明确高素质农民培训对象。在培训招生阶段,主管部门需要申明高素质农民培训的功能定位,明确参加高素质农民培训的具体门槛。新时代中国乡村的全面振兴,需要科学技术在乡村场景中的合理运用,进而推动数字乡村建设[4][5]。在乡村现代化建设过程中,数字化技术的运用需要有文化的年轻人担此重任。结合高素质农民培训面向的群体与乡村现代化建设的需要,高素质农民培训应基本面向学历在大专以上(农民大学生也可),年龄在45周岁以下,具备一定产业规模、技术水平(技能等级)、经营收入(一定的程度应按产业类别和区域具体衡量)的中青年专业农户。当然高素质农民培训的对象不仅要面向农业产业链的后端,也要面向产业链的中前端及特殊群体,如返乡创业大学生、乡村专业电商、农二代、非遗传承人、乡村建设者等。另一方面,各(区)县、乡镇要对培训对象开展摸底调查,在分层、分类的基础上,构建农民培训的生源结构谱图[6]。精准分类,精细筛选,构建高素质农民培训的生源供给体系。以浙江省为例,每人当年仅限参加省、市培训一次,县级培训三次,且不同层级之间不得重复参加,因此招生部门应主动引导符合条件的学员优先参加高素质农民培训,防止优质生源的遗漏。

(二)协同发展理念,建设精品课程

高素质农民培训的课程需要协同乡村一二三产业融合发展理念,结合面向的高素质农民培训主体,按照农业产业链各环节的发展需求构建高素质农民培训的精品课程系列,课程需要具备一定的广度与深度。一方面开设诸如绿色农产品生产、品牌建设、数字营销推广、售后服务等主体专业课程;整合资源开设金融理财、法律法规等辅助专业课程。2023年中央一号文件要求大力推进数字乡村建设,推进智慧农业发展,加强农民数字素养与技能培训。课程体系的构建应遵循数字发展理念,更应结合绿色低碳的共富发展思想,创新开设农业信息化生产、绿色低碳全产业链构建、数字乡村规划与建设等前沿性课程。另一方面,要建立高素质农民教材体系,针对乡村现代化建设过程中伴随的新业态、新经济,可以增加新兴的培训教材,编写实用的信息化教材配合实际培训的使用。

(三)整合优质资源,加强师资队伍

教师是培训课程的实施者。整合优质师资是提升高素质农民培训质量的关键。一是要优选农技专家师资。大力引进农业龙头企业的专家,尤其是具备全产业链的农企,能够为培训学员提供专业的实践指导[7]。二是灵活用好科技特派员师资。2023年中央一号文件明确要求深入推行科技特派员制度,科技特派员作为农技推广“最后一公里”的践行者,为农民提供技术指导,灵活用好特派员师资能牢牢抓住农民学员专业生产的“痛点”,精准施策。三是要培养用好农民讲师。作为以往优秀的高素质农民培训学员成长起来的乡村产业振兴带头人,农民讲师的授课更接“地气”,更能拉近与学员的距离,培训氛围更为融洽,也能满足实效。四是要加强现有师资队伍建设。联合专业部门开展针对师资授课方式的培训提升班,同时分层分类建立动态师资库,科学管理师资队伍。

(四)深化产教融合,创新培训模式

1.构建多元协作的产教融合培训模式。构建了“政府+院校+企业”多方参与高素质农民产教融合培训模式。在实习实训阶段,发挥院校专业导师、企业创业导师的“双导师”培育功能[8]。通过技能教育、科学研究、农技推广等三个方面的有效融合,全方位培育具有战略眼光、思路新、视野宽、精管理、善经营的高素质农民[9]。鼓励农业企业、家庭农场、农民合作社和农村实用人才培训基地等承担农民实习实训任务,发挥创新主体的作用[10]。

2.创新需求导向的培训模式。高素质农民培训应实施“一主多元、多方办学”的培育模式,在农广校和地方高职院校的基础上,拓宽办学主体,建立政府、院校、科研机构、行业协会、经营主体多方参与的办学机制。在普遍的中短期培训基础上,尝试推广“以实践性为主、辅以理论性教育,以应用型为主、辅以系统性教育,以提升技能为主、辅以综合素质提高”的终身教育模式[11]。培训内容应紧密联系学员的实际需求,结合跟踪与评价机制,在充分调研和分析的基础上,对不同领域的学员进行分类特色培训,增强培训模式的系统化设计。

3.创新“以赛代训,赛培结合”的培训模式。“以赛代训,赛培结合”能够推动高素质农民培训在机制与模式上创新,强调培训成果在过程中的展现。以技能提升为目的,可以由地方高职院校主导,协同当地人社局、农业农村局等部门,组织开展职业技能比赛和培训相结合、相互促进,培育新型农业职业技能人才,有序打通赛事奖项与职业技能等级认定的融通机制,积极实现创新链、教育链、人才链的有机融合。

4.开展区域联动学习交流的培训模式。高素质农民培训聚焦农业产业链复合型人才的培养,注重理论与实践并重。实习实训作为高素质农民培训的核心内容,不仅需要适应本土产业的发展需要,更应将其他区域的创新发展理念与资源引进来。以浙江省为例,要紧扣长三角一体化发展国家战略要求,加强同江苏、安徽、上海等区域的交流合作,不断创新培训的方式与内容。开展区域联动学习交流培训,可以有效推动长三角区域高素质农民培训课程、师资、人才、平台等资源的交流与共享,补足产业链供应链的短板,加快高素质农民培训高质量发展,不断促进区域间农业协同发展。

(五)搭建资源平台,实现自主培育

1.加强信息化平台在线课程建设。借助线上培训平台——浙农科教云平台(浙江省农民信息化平台),依托当地高职院校,征集相关专业的视频课程,按照不同产业类型、层次分类汇总,构建高素质农民学习课程库。一方面作为同类型培训的在线资源,方便学员在培训期间的线上学习;另一方面,辐射各乡镇培训机构与民营机构,在开设类似培训时便于挑选课程,实现区域共享。培训学员不仅可以在培训期间学习,也可以在训后长期学习。

2.建立市域线上学习资源平台。增加公众号或小程序,服务全市区域农业学习需求,建设目标包括农业微课系列、创新创业系列、农业政策汇编、教育培训资讯、农业生产快讯等模块。一是微课系列模块。按照全市农业类型,分季节、分空间、分品种,按全周期管理每年制作10~20讲,短而精,适应农民学员的学习习惯。二是创新创业系列模块。该模块分为创业基地、创业导师与创业案例。采用“文字+图片+微课”方式,对于在读农民大学生、高素质农民培训学员具有非常好的借鉴意义。三是农业政策汇编模块。汇编近些年最新的农业政策文件,解读每年中央一号文件关于“三农”问题的指示。采用“精简文字+视频解读”,重点突显农业农村部、省、市政府对于农业产业的主导方向与扶持政策,更好更及时地为农民提供政策方面的支持。四是教育培训资讯模块。及时发布“一村一大学生计划”国家开放大学招生的报名渠道,帮助有需求的农民能够及时获取信息。提前发布当地农民学院组织的培训班信息,扩大宣传面,开通预报名通道,增加生源,让更多有培训需求的农民朋友能够及时获取培训信息。五是农业生产快讯模块。联合农技推广部门,共同推出农业生产快讯,针对生产中出现的病虫害、气候等问题提出相应的预防与应对措施。同时引入在线学习模块,学分可以导入学分银行,并在未来融入终身教育体系。

(六)构建评价体系,完善跟踪机制

作为高素质农民培训体系的闭环模块,起到对培训体系优化与反馈的作用。一是要建立高素质农民培训绩效评价体系,通过培训学员对培训组织、培训课程与资料、培训师资、培训模式等方面的量化评估,不断优化“六位一体”高素质农民培训体系的其他模块;二是引导农业科研院所和农技推广机构发挥科技优势,为高素质农民提供技术培训和跟踪指导,助力高素质农民培训成果的巩固与推广[10]。

参考文献:

[1]农业农村部办公厅关于做好2020年高素质农民培育工作的通知[J].中华人民共和国农业农村部公报,2020(7):63-65.

[2]张杰,曹克亮,王新辰.高职院校培育新型职业农民的使命、困境与路径[J].教育与职业,2021(11):72-76.

[3]杨琴,吴兆明.国外职业农民职业教育对我国新型职业农民培育的借鉴与启示[J].成人教育,2020(6):76-81.

[4]韩瑞波.技术治理驱动的数字乡村建设及其有效性分析[J]. 内蒙古社会科学,2021(3):16-23.

[5]涂明辉,谢德城.数字乡村建设的理论逻辑、地方探索与实现路径[J].农业考古,2021(6):266-272.

[6]王柱国,尹向毅.乡村振兴人才培育的类型、定位与模式创新——基于农村职业教育的视角[J].中国职业技术教育,2021(6):57-61+83.

[7]张晓燕.基于新型职业农民培育需求的农业职业教育发展研究[J].江苏农业科学,2020(15):18-21.

[8]李先.基于解释结构模型的高职实习实训效果提升路径研究[J].吉林省教育学院学报,2018(10):155-157.

[9]黄河啸,李宝值,朱奇彪,等.高素质农民培育的浙江实践——以浙江农艺师学院为例[J].浙江农业学报,2020(10):1890-1898.

[10]农业农村部办公厅关于做好2021年高素质农民培育工作的通知[J].中华人民共和国农业农村部公报,2021(5):95-97.

[11]杨柳,杨帆,蒙生儒.美国新型职业农民培育经验与启示[J].农业经济问题,2019(6):137-144.

The Realistic Dilemma and Countermeasures of Vocational Education Helping Rural Revitalization

——Based on the Perspective of High-quality Farmers’ Training

Gao Jing

(School of Continuing Education, Huzhou Vocational and Technogical College, Huzhou 313000, China)

Abstract:High-quality farmers are the main force for the prosperity of rural industry and the leading force for prosperity. The full implementation of the rural revitalization strategy puts forward higher requirements for the cultivation of high-quality farmers. The current situation of high-quality farmers’ training in Huzhou local farmers’ colleges in Zhejiang Province shows that practical difficulties" influence the quality and effectiveness of the training, such as, unclear function orientation, unreasonable student source structure, unsystematic training supporting, imperfect tracking and evaluation. The “six in one” high-quality farmer training system is put forward, which is composed of student supply, curriculum construction, teacher resource integration, model innovation, resources platform construction, and tracking and evaluation improvement, with the aim to help improve the quality and efficiency of high-quality farmers’ training.

Key words:High-quality farmers; Realistic dilemma; Functional position; Training system; High-quality development