元宇宙数字资本的生成逻辑与风险治理

2024-05-23严运楼李佳铭刘畅

严运楼 李佳铭 刘畅

收稿日期:20221129修订日期:20231122

基金项目:国家社科基金项目(21BKS059);重庆大学传媒工作坊大学生科技创新团队项目(02320051070006)

作者简介:

严运楼,教授,主要从事马克思主义基本原理、马克思主义哲学、马克思主义中国化研究,Email:yanyunlou@126.com。

摘要:

数字资本竞争的加剧,推动资本不断开拓发展空间,催生元宇宙数字资本空间新场域。元宇宙的本质是数字资本的空间扩张、底层生产扩张与国际资本扩张,促进资本对空间的创新利用,扩大资本再生产并提高资本增殖能力。就空间与资本的关系而言,空间可以脱离资本而存在,资本却无法脱离空间独自增殖,资本的扩张须以一定的空间为其物质性载体。空间要素资本化与资本空间化是元宇宙数字资本扩张的显著特征。元宇宙的发展与生产促进了数字技术的应用,不断推动现有产业的数字化转型,“虚实相融”是数字资本生产的新业态。然而,元宇宙在提供数字资本发展新空间的同时,也暗藏资本无序逐利所招致的诸多风险隐患。面对元宇宙中未加规制的“蓝海市场”以及未曾开发的潜在高额利润,元宇宙可能成为数字资本剥削的新工具,发达国家或将借此扩大自身与数字弱势国家的“脱轨”,实现在元宇宙中的数字霸权与话语支配。在积极拥抱数字技术和元宇宙的同时,主动进行数字资本风险管理,是元宇宙数字资本风险治理的辩证法。基于此,对元宇宙数字资本的前瞻风险治理,需以社会主义市场经济在市场统一有序、资源合理配置、发展集中力量等方面的固有优势,有效管控伴随元宇宙而来的工具性风险、脱轨性风险和挤压性风险。

关键词:元宇宙;数字资本;空间演化;资本扩张;风险治理

中图分类号:F00

文献标识码:A

文章编号:16738268(2024)01009309

元宇宙不仅是数字技术推动实现的数字经济新形态,还催生出数字生产方式新业态。但数字资本在推动元宇宙发展的同时,也暗藏着资本无序逐利所招致的诸多风险隐患。从本质上来看,元宇宙并非由数字技术支持所生成的中性产物,而是数字时代资本积累的新生推力,因此,资本在空间扩张中不断追求更高利润的底层逻辑内蕴其中。马克思着眼时空视域探索资本生产,指出“一方面,土地为了再生产或采掘的目的而被利用;另一方面,空间是一切生产和一切人类活动的要素”[1]。放眼资本主义物质生产方式和社会生产方式的整体发展进程,资本和空间的关系问题贯穿其中,空间要素的不断资本化以及资本的不断空间化,已成为当今数字时代资本扩张的显著特征。同时,空间还是一种限制因素,是资本在生产过程中为实现增殖所必须跨越的障碍。“资本一方面要力求摧毁交往即交换的一切地方限制,征服整个地球作为它的市场,另一方面,它又力求用时间去消灭空间,就是说,把商品从一个地方转移到另一个地方所花费的时间缩减到最低限度。”[2]169在资本的空间扩张过程中,资本越发展,就越需要提升自身效率,减少流通所需的时间成本,加速资本的回流和积累,吞并更多空间以纳入自身市场中。

换言之,由于资本增殖的本性所在,资本的空间扩张和世界的相对压缩是人类社会生产方式的必然发展趋势,数字资本在元宇宙中的生成与扩张也是必然结果。由此看来,由资本与数字技术结合并推动实现的元宇宙,其本质并未跳出资本主义社会生产方式的框架,对元宇宙数字资本生成逻辑和风险治理的探究应当置于马克思的资本批判理论范式当中。

一、元宇宙数字资本的空间演化

资本内蕴“力图超越自己界限的一种无限制的和无止境的欲望”[3]。数字资本竞争的加剧,推动资本不断拓展竞争新场域,在数字技术的加持下催生的元宇宙,是数字资本空间演化的新形态,具体表现为“国内市场到世界市场”“物理空间到数字空间”和“现实实体空间到虚拟平行空间”。

(一)国内市场到世界市场

数字资本从国内市场到世界市场的空间扩张,建立于跨国实践的基础之上。发达国家向数字技术领域倾入大量资本,通过高科技跨国公司“从国内市场到世界市场”的跨国实践,实现其领土权力逻辑和资本权力逻辑的空间扩张[4]。借助数字技术的推动与加持,数字资本加速全球积累和市场扩张,从而获得利润生长空间。

一方面,发达国家资本凭借与发展中国家之间的数字技术“代差”,抢先控制数字空间,进而建立起一种维护自身利益的全球数字资本治理体系。互联网是通过“网络互联”技術实现的,是数字资本从国内市场到世界市场的“助推剂”和“催化剂”。丹·席勒(Dan Schiller)指出:“在扩张性市场逻辑的影响下,因特网正在带动政治经济向所谓的数字资本主义转变。”[5]互联网的顶级域名解析工作,如今仍由IPv4根服务器体系中的13个根服务器来完成,其中,美国坐拥唯一一个主根服务器和九个辅根服务器,在数字领域抢先“单边建设全球体制”[6],为本国高科技跨国公司占据全球市场提供了契机。联合国发布的《2021年数字经济报告》显示,全球互联网带宽2020年同比增长35%,其中约80%的互联网流量与视频、社交网络和游戏有关,此外,苹果、微软、亚马逊、谷歌(Alphabet)、脸书(Facebook)等互联网巨头越来越多地参与到全球数据价值链的各个环节之中[7]。这就是说,发达国家资本在自己构建的全球数字治理体系下,借助高科技跨国公司的跨国实践,实现空间扩张和利润保障。

另一方面,发达国家资本抢先构建全球数字治理体系,且与发展中国家互相捆绑,迫使其顺从“游戏规则”,从而实现国家资本独占的数字化控制。“我们今天面临的时代,不是平台和互联网让我们成为诸众,去抵抗帝国的时代,而是数字帝国主义兴起的时代,数字帝国主义意味着一种数字霸权兴起,它通过各种平台和APP掌控了大量的普通用户的日常数据,并将这些数据变成了庞大的数据体系。”[8]发达国家资本在世界市场份额和话语权建构等方面拥有占绝对优势的政治经济地位,通过开发、完善并优化其“数字生态”的系统功能,引导用户的使用需求和消费欲望,从而在充分开发已知的“红海市场”,获取高额利润的同时,还竭力探索未知的“蓝海市场”,培养取之不尽的潜在消费力量。

(二)物理空间到数字空间

数字资本从物理空间到数字空间的空间扩张,是依托对数据资源的控制展开的。随着技术的不断进步,数据资源已成为资本的战略资源,发达国家资本将其大量运用于数字平台的搭建和运营,“数字资本已经超越物理空间而向数字空间扩张”[9]。资本借助通信技术和交通工具来实现全球化,全球时空的相对压缩使资本的获利效率大幅提高,但无论压缩程度有多高,在传统的资本全球化中,时空距离始终是难以完全克服的存在。然而,数字技术使数字资本突破时空局限成为可能。数字时代的全球化是通过数据在网络和数字平台中的跨境流动实现的,全时间、全过程、全覆盖的数字连接,使得物理空间在数字空间的加持下几乎实现“零时空”。与数字资本从国内市场到世界市场的空间扩张不同,从物理空间到数字空间的空间扩张并非以物理空间的世界市场瓜分和经济体系构建为主线,而是围绕对数据资源的掠夺与平台占有来实现。

一方面,发达国家资本对数字平台的控制。在数字时代,平台用户需以个人账户的形式在数字空间进行不同操作,此类行为所产生的大量用户个人信息留存于数字平台,平台所有者可将其无偿占有,并借此获取和积累大量数据资源。无论是按照公司市值,还是参考平台用户量,当前世界的数字平台无疑已被苹果、谷歌、微软、脸书、亚马逊等互联网公司的数字资本所控制。

另一方面,发达国家资本对数据资源的控制。用户在数字空间中的操作会以数据痕迹的形式留存下来,而无数用户遗留的痕迹,便成为数字空间中隐性但极具分析价值的“数据资源”,数字资本借助自身雄厚的资本优势,对数据资源进行控制,从而实现数据垄断,进而获得经济利益。“商品形式……把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系”[10],数字资本在数字空间内突破时空局限,借助数据资源获得全球利润,这是资本积累和利润追逐的结果。

(三)现实实体空间到虚拟平行空间

数字资本从现实实体空间到虚拟平行空间的空间扩张,是实体空间“虚拟化”和数字技术“人格化”的外化结果。在数字技术的加持推动下,人类在现实实体空间中的社会生活不断以数字编码的形式被记录下来,数字产品和数字平台几乎包罗其用户在现实生活中的方方面面,逐渐形成“数字生态”,进而构建起与现实实体空间平行的虚拟空间,加速现实实体空间的向虚趋势[11]。数字资本借助数字技术,实现由现实实体空间向虚拟平行空间的扩张,使实体空间“虚拟化”和数字技术“人格化”。

一方面,数字资本使实体空间“虚拟化”是其长期发展的必然结果。一是经由“从国内市场到世界市场扩张”和“从物理空间到数字空间扩张”两阶段,在现实实体空间中受到限制的剩余资本,通过转变为数字资本进而在虚拟平行空间中继续扩张;二是资本因过度积累而发展迟缓,且自身有机构成不断提高,进而诱发剩余资本的贬值与资本危机的来临。但这一难题在现实实体空间中已无法解决,因此过剩资本只能通过在元宇宙的虚拟平行空间中进行扩张和发展,继续寻找新的流通形式和投资机会,以便获得新的利润机会。

另一方面,数字技术“人格化”是数字资本长期发展的必然要求。“人的自由联合体”是人类努力而不可得的诉求,数字技术在某种程度上通过虚拟形式实现“人的自由联合体”。数字技术可使人们在虚拟空间中暂时逃避现实。在虚拟现实技术(virtual reality)、增强现实技术(augmented reality)、5G通信技术、云计算技术以及半导体技术的加持下,“人格化”的数字技术在“真正物质生产领域的彼岸”[12]构建出与现实实体空间相对的虚拟平行空间,使用户通过“时空穿梭”体验“数字自由世界”成为可能。

二、元宇宙数字资本的扩张

元宇宙的本质是数字资本的空间扩张、底层生产扩张与国际资本扩张,促进资本对空间的创新利用,扩大资本再生产并提高资本增殖能力。马克思指出:“有了商品流通和货币流通,绝不是就具备了资本存在的历史条件。只有当生产资料和生活资料的占有者在市场上找到出卖自己劳动力的自由工人的时候,资本才产生。”[13]198因此,空间可以脱离资本而存在,资本却无法脱离空间独自增殖,资本的扩张须以一定的空间为其物质性载体。数字资本在元宇宙中的生产扩张亦是如此,“都是个人在一定社会形式中并借这种社会形式而进行的对自然的占有”[2]11。元宇宙数字资本的扩张逻辑,在数字资本扩张的形态演变、底层生产扩张以及国际资本扩张中得以体现。

(一)元宇宙的数字资本扩张的形态演变

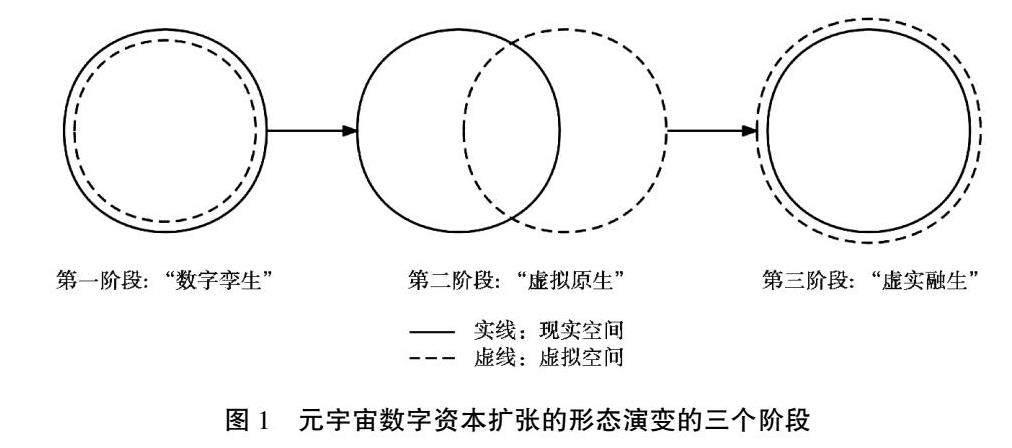

元宇宙的出现将虚拟概念引入城市建成环境之中,使得城市建成环境同时兼具现实和虚拟两个向度。因此,不能仅将元宇宙置入虚拟世界中理解,而应在数字资本的扩张中考量虚擬与现实之间相互联系、相互补充、相互制约的关系。元宇宙数字资本扩张的形态演变包括“数字孪生”“虚拟原生”和“虚实融生”三个阶段(见图1)。

图1元宇宙数字资本扩张的形态演变的三个阶段

“数字孪生”是元宇宙形态演变的第一阶段,也是元宇宙的诞生阶段。元宇宙是在现实实体空间的“襁褓”中产生的,因此,在元宇宙的诞生过程中,元宇宙需从现实实体空间中汲取足够的“养分”,才能从现实实体空间的“襁褓”中孵化出来。这就是说,元宇宙发展的第一阶段,要在数字技术的支持下对现实实体空间进行复刻,进而在虚拟平行空间中仿造出一个数字化的、由现实实体空间孪生出来的“镜像现实实体空间”。由于在虚拟空间形成了一个现实实体空间的镜像,现实实体空间的人可以借助数字技术,通过在元宇宙中进行虚拟实践活动,满足自身在现实实体空间中的需求[14]。人类“器官”因此得到再度延伸,而人在元宇宙中的实践活动也在某种程度上消除了人类自身的“时空感受”,数字资本在元宇宙中实现了更高程度的“时空压缩”,使得现实实体空间中过度积累的剩余资本在元宇宙中以数字资本的形态寻找到了新的流通形式和投资方式。

“虚拟原生”是元宇宙形态演变的第二阶段,也是元宇宙的突破阶段。随着现实实体空间的数字化进程不断推进,单纯通过镜像复刻而生成的虚拟空间,已难以满足人们对数字生活的需求。在元宇宙形态演变的第二阶段,元宇宙逐渐表现出脱离现实实体空间的“母体”,获得超越现实实体空间的虚拟本体。大量原本现实实体空间所没有的产品、空间乃至行为,将会在元宇宙中被探索出来。此时的元宇宙还会逐渐主动形成自身的底层逻辑,在数字技术的支持下对资源和财富进行重新分配,从而具有自身“进化”的能力,为数字资本实现新的“数字空间扩张”。

“虚实融生”是元宇宙形态演变的第三阶段,也是元宇宙的成熟阶段。完成“进化”的元宇宙,此时已成为一个拥有自身进化逻辑的独立自体,并作为一种“超现实”的存在影响着现实实体空间。因此,在元宇宙的成熟过程中,元宇宙将致力于用更多的“超现实”现象同化现实实体空间。在此阶段,现实实体空间和虚拟平行空间将会融合并共生,现实与虚拟之间的界限逐渐变得模糊。无数兼具现实属性和虚拟属性的“超现实”事物和行为将会出现,数字资本将会在“超现实”之中形成空间扩张的全新形态。

(二)元宇宙的底层生产扩张

元宇宙是由资本驱动的新型虚实相融的数字化应用和数字社会形态,表明资本扩张进入数字资本新形态。

在技术生产层面,元宇宙依赖数字技术的发展与加持。首先,具有超现实属性的元宇宙,需要在与之相匹配的元宇宙经济基础之上建立。从概念层面来看,元宇宙社会包含自由、开放、可探索等特征,因此元宇宙经济体系应具有去中心化、公开透明、无法篡改等与之对应的特性。就现有数字技术而言,“区块链”技术与非同质化代币(nonfungible token)的结合,一定程度上可以满足元宇宙经济体系生产、交易、流通、消费、确权认证等需求,从而为元宇宙的发展奠定经济基础。其次,元宇宙的自我生产和开放探索功能,使现实实体空间与虚拟平行空间之间的自由往来得以逐步实现。XR技术(包括AR技术、VR技术和MR技术)与脑机接口技术(brain computer interface)相结合,打造出强有力的人机虚实交互系统,使用户得以在虚拟平行空间中获得足够的沉浸感,这就为元宇宙的发展填充了虚实交互内容。最后,元宇宙的稳定运行还需依托具备同步、同速和低耗特性的物联网设备来实现。5G技术、云计算和边缘计算技术的结合应用,可使大规模设备在实现动态分配计算和分布式计算功能的同时,依旧保持高同步、高速率、低延迟和低能耗的运行状态,从而保障数字平台用户流畅、优质的沉浸式体验。

在内容生产层面,虚拟与现实的全面交织为资本在元宇宙中的内容生产提供更多可能。从时间维度来看,由数字代码所构成的虚拟平行空间较现实实体空间而言,具有更强的环境可塑性和更低的重塑成本。因此,针对现实实体空间中内容的改造需求,可在虚拟平行空间中对与之相对应的内容进行先行修改,根据修改结果与预期结果的比较情况来检验改造计划的可行性,由此可大幅提高资本对现实实体空间中内容的改造效率和容错率。从空间维度来看,元宇宙本身兼具时空体系和经济体系,大量可用于开发、建设的虚拟空间使数字资本得以继续扩张,从而使现实实体空间中的经济活动既可以在虚拟平行空间中实现,又会得到来自虚拟平行空间的支持。

在社会生产层面,元宇宙中的人与社会呈现出现实向虚拟的迁移趋势。其一,虚拟社会关系随着人存在于虚拟平行空间而出现。马克思指出:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”[15]因此,在元宇宙社会中,人的社会关系不仅限于现实实体空间,而且还存在于虚拟平行空间,这种新型社会关系的出现也将进一步丰富“人”的本质内涵。其二,列斐伏尔指出,“空间里弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产”[16],现实实体空间如此,虚拟平行空间亦然。元宇宙社会因其具有“超现实”属性,不仅会生成区别于现实实体空间中的社会关系,而且本就存在于现实实体空间中的社會关系也会因虚拟元素的介入而发生变化,最终形成“超现实”的新型元宇宙社会关系。

(三)元宇宙的国际资本扩张

资本的国际扩张在元宇宙中进一步加速,发达国家借助数字技术对数据资源加以控制和利用,以满足自身的政治经济利益诉求[4]。在元宇宙中,数字优势国家借助自身的数字技术优势和数字资本优势,不断扩大与发展中国家之间的“数字鸿沟”,从而获得优势利润,这是元宇宙的国际资本逻辑。

首先是“隐蔽获利”。数字平台所有者通过模糊平台用户的“真实数字需求”和“虚假数字需求”,将用户付出数字劳动时间产生大量“剩余数据”的生产行为隐藏于其在数字平台的消费行为之中,由此在用户不知情的情况下将其转化为“数字产销者”,并通过数字技术的更新迭代进一步提升用户体验感,使其作为“数字产销者”主动生产数据资源。此外,用户在元宇宙中获取沉浸感和自由感的同时,也被赋予了新的身份,而在元宇宙所创造的新空间内所获得的身份认同,也使用户自身的创造冲动得到一定程度的满足,从而使用户在元宇宙中甘愿为数字平台所有者进行免费数字劳动,数字平台的获利形式也更加隐蔽。

其次是“生产加速”。元宇宙的开放属性使用户在元宇宙空间中既可通过内容消费来获取足够的沉浸体验,又可通过内容生产来收获全新的自由体验。这就意味着元宇宙在数字技术的催动下得以摆脱传统意义上的数字生产,使用户作为一种全新意义上的生产者参与并推动元宇宙的发展进程,实现“生产加速”,元宇宙由此成为众多使用主体共同消费和生产的创造物。

最后是“分配控制”。区块链技术、P2P技术等数字技术是元宇宙能够实现的技术基础,这些底层技术在赋予元宇宙去中心化、机会均等意涵的同时,也预示着数字资本在元宇宙中具有更强的“分配控制”能力。数字技术和超前概念的运用,为数字资本所有者规避现有法律风险并绕开国家和世界组织等权力中心提供了可能。从相对的低剩余价值数字空间向高剩余价值数字空间进行转移是数字资本的基本逻辑,数字优势国家和数字平台企业可凭借其在算力、数字技术和数据资源等方面的先发优势,在未加规制的元宇宙市场内形成垄断,占据市场支配地位,形成“分配控制”,从而在元宇宙领域蜕变为新一代的数字寡头。此外,受资本逻辑和新生一代数字寡头的引导,元宇宙空间内未加规制的“生存法则”将对现实实体空间产生巨大影响,以实现数字资本在现实实体空间和虚拟平行空间之间的自由流通和空间扩张。随着数字资本在元宇宙中的进一步“加速”流通,数字剩余价值的分配范围也将不断窄化,这将重塑现实实体空间中的既有分配秩序,并逐渐形成与元宇宙底层逻辑相适应的新分配秩序。

三、元宇宙数字资本的风险隐患

元宇宙作为数字资本催生的新型超现实空间,其空间生产促进了数字技术的应用,推动现有产业向“虚实相融”的数字化转型,是数字资本生产的新业态。元宇宙提供数字资本发展新空间的同时,也暗藏资本无序逐利所招致的诸多风险隐患。马克思指出:“一旦有适当的利润,资本就胆大起来。如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。”[13]871数字经济新形态和数字生产方式新业态的出现,意味着资本在元宇宙中所面对的是未加规制的“蓝海市场”以及未曾开发的潜在消费力量所产出的高额利润。发达国家可能凭借自身在数字技术方面的优势,不断拉大与发展中国家(数字弱势国家)之间的差距,率先制定元宇宙领域的规则和标准体系,抢占政治、经济等各方面话语权,挤压数字弱势国家在元宇宙领域中的发展空间,以实现其数字霸权与话语支配权。

(一)工具性风险

工具性风险意指受数字技术的加持和数字资本的推动,元宇宙在数字生产方式的作用下,具有成为数字剥削新工具的风险。人类经济社会发展进程的本质,就是劳动者不断创造并运用劳动工具,作用于劳动对象的过程。元宇宙构建于5G、人工智能、大数据等先进数字技术的基础之上,将人的劳动介质由网络终端移至“虚实融生”的超现实空间,改变人与物质世界的交互方式,突破人在工作和闲暇中的空间界限。时空的快速切换和真实的交互体验使人体“器官”的感知功能进一步延伸和增强,一定程度上技术性地满足人对于“自由”的追求。然而,这种“自由”体验是以人的全面数据化为代价的,数字资本投资打造的“数字生态”借助各类数字产品捕捉并分析用户的生活生产信息,将其以数据的形式进行存储,借由大数据、云计算等核心数字技术对用户进行精准投送和消费培养,以及利用自身的数据资源占有对同行企业发展空间的冲击和挤压,衍生出算法困境、价格歧视、隐私暴露等工具性风险。因此,与其说人的“自由”追求在元宇宙中被技术性地满足,不如说是人在元宇宙中作为“数据人”,被技术性地剥削和支配。

(二)脱轨性风险

脱轨性风险意指发达国家利用其与发展中国家的地域性空间发展差异,不断扩大自身“数字优势”,使数字弱势国家逐渐无力与其竞争,继而与世界经济社会发展大势脱轨。随着数字经济全球化进程不断推进,发达国家凭借其在数字领域的技术先发优势和资本数量优势,在数字经济全球市场中形成技术和资本的垄断。为了进一步加强对发展中国家的控制与剥削,发达国家加速步入元宇宙,企图塑造并放大数字鸿沟,以求在元宇宙中长期独享数字市场并攫取超额垄断数字利润,导致数字弱势国家在元宇宙中通常难以跨越数字鸿沟,面临信息落差、技术代差和贫富差距等脱轨性风险的数字困境。此外,脱轨性风险不仅包括经济领域,还涉及政治、文化等上层建筑领域。数字优势国家在元宇宙中的数字技术垄断和资本数量优势,使其与数字弱势国家在经济社会运行的方方面面均存在不平等性,并有可能通过信息过滤和算法屏蔽,干涉数字弱势国家的内政外交与国际立场,对其形成数字控制。同时,元宇宙中规范性的缺失和低成本的数字犯罪,极易引发数字弱势国家经济社会的极化乱象,加剧其与数字优势国家发展进程的脱轨程度。

(三)挤压性风险

挤压性风险意指先行探索数字技术并率先步入元宇宙的国家为元宇宙空间制定标准并塑造秩序,对后步入元宇宙的国家的生存和发展空间压缩和侵蚀的风险。在现实实体空间中,数字资本集团通过数据的形式获取个体的身份信息和行为记录,构建起持续、全面监控数字平台用户的“数字化监狱”[17]。而在元宇宙的超现实空间中,个体被进一步全面“数据化”,搭建元宇宙空间底层逻辑的数字优势国家可轻易对他国的经济社会发展进行限制、围堵和监控,从而维护其自身的数字霸权和话语支配地位。此外,发达国家的殖民行为在元宇宙空间中依然存在。时空的快速切换和真实的交互体验可能引发个体的自我异化危机,“主要表现为主体意识的弱化”[18]。发达资本主义国家可借助数字平台用户在元宇宙空间中的沉浸式体验,隐蔽输出其价值观念,渗透他国意识形态,使其主动接受自身的霸权控制,在元宇宙空间中实现对他国的数字殖民、和平演变,甚至是颜色革命。

四、元宇宙数字资本的风险治理

习近平总书记强调:“发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择”,“要规范数字经济发展,坚持促进发展和监管规范两手抓、两手都要硬,在发展中规范、在规范中发展”[19]。我们既应积极拥抱,也应曲突徙薪,进而前瞻元宇宙超现实社会的善治之道。

元宇宙意味着新一轮科技革命和产业变革战略机遇的到来,以社会主义市场经济在市场统一有序、资源合理配置、发展集中力量等方面的固有优势,对元宇宙数字资本进行前瞻风险治理,则可有效管控伴随元宇宙而来的工具性风险、脱轨性风险和挤压性风险。拥抱数字技术和元宇宙,同时规制数字生产、跨越数字鸿沟和构建数字标准,坚持促进和监管两手抓、两手都要硬,是元宇宙数字资本风险治理的辩证法。

(一)规制数字生产,降低工具性风险

所谓工具性风险,根本在于无序,在于规则和制度对数字资本增殖扩张的相对滞后。数据资源作为元宇宙数字生产中不可忽视的新型生产要素,必然引发数字资本的竞争、封锁与垄断,因此,对数据资源的封锁与反封锁、垄断与反垄断是规制数字生产的主要内容。在元宇宙领域,数字平台用户会自觉或不自觉地成为数字生产者,且相较于数据资源的运用者和享有者处于屈从地位,其权益的保护和利益公正需要规制数字资本的数字生产。由此可知,实现元宇宙领域中数字生产善治的关键就在于合理处置“公民与企业”“企业与企业”这两对主体之间的关系,为此政府需从法治规范与市场规范双管齐下,重点关注在企业数字生产中公民的数字权益问题,以及在企业之间的相互竞争下市场的有序发展问题。一方面,以社会主义法治合理规制元宇宙数字生产,推进法治元宇宙领域建设。在数字技术的加持下,企业拥有了加剧“圈层割裂”、大数据“杀熟”、“二选一”等获利手段的能力,公民的个人信息安全在算法面前变得脆弱。立法机关应前瞻性地科学布局元宇宙领域法律法规,使元宇宙领域发展总体实现依法规范和安全可控;执法机关须恪守数字公正,对企业过度采集数字信息的行为进行规范与打击,切实保障公民在元宇宙领域中的数字权益,避免企业通过元宇宙领域的法治漏洞进行剥削与垄断。另一方面,以有为政府駕驭元宇宙有效市场,在元宇宙领域续写社会保持稳定和经济稳步增长的“两大奇迹”。占据大量数据资源的数字资本,具有无序扩张的冲动,既会挤压其他企业在元宇宙社会中的生存空间,还将导致数字优势企业对现实实体空间中的企业实行“降维打击”。为此,政府需加强市场监管,引导建立元宇宙市场秩序,既充分发挥元宇宙数字生产的经济推动作用,释放元宇宙数字资本动力,又规制元宇宙数字资本的无序扩张,避免数字资本权力化,引导元宇宙数字资本为人民服务,从而达到曲突徙薪且引领发展的规制目的。

(二)跨越数字鸿沟,规避脱轨性风险

规避脱轨性风险,关键在于夯实自身数字技术基础,推动产业数字化转型。数字鸿沟是数字时代发达国家与发展中国家地域性空间发展差异的主要表现形式。发展中国家在数字时代全球空间中组成了数字弱势国家群体,而由数字技术的突破所诞生的元宇宙,必将带来新一轮的数字市场重构以及数据资源井喷。资本在空间扩张中不断追求更高利润的底层逻辑在元宇宙中依然适用,发达国家资本凭借其在数字领域的先发技术垄断和在资本方面的绝对数量优势,可以长期独享数字市场并攫取超额垄断数字利润,继而在元宇宙中塑造并放大新的数字鸿沟。为此,我国应积极发挥中国特色社会主义制度的独特优势。一方面,完善元宇宙领域的科技创新体系,积极跟踪元宇宙前沿动态,以新型举国体制强化国家战略科技力量对元宇宙领域关键核心技术的攻关与突破;同时优化配置创新资源,以高水平社会主义市场经济体制统筹推进元宇宙领域相关科创中心的布局与建设。另一方面,制定元宇宙领域相关的数字技术、数字经济、数字社会、数字治理等建设目标,从国家战略层面加大对元宇宙领域基础产业的投资,推动传统产业的数字化转型和数字技术的成果转化,从而完善元宇宙产业布局,确保元宇宙领域的总体国家安全。

(三)构建数字标准,消除挤压性风险

消除挤压性风险,核心在于顶层设计,加速构建元宇宙协同共治格局。数字标准是世界各国争夺塑造未来元宇宙秩序的关键。我国现代科学技术起步相对滞后,加之当前西方部分发达国家掌握先发技术数字标准,围绕“卡脖子”技术展开对我国的封锁,我国科学技术亟待迎头赶上、弥补代差,在国际数字规则制定和技术数字标准制定上发挥更多主导作用。元宇宙作为一个新兴市场和规则荒原[20],谁主导元宇宙规则和标准体系的建构,谁就可以占据元宇宙中的政治经济话语权;谁率先进入元宇宙的超现实市场,谁就可能占有元宇宙政治经济利益的支配权。面对我国数字科技和数字产业的影响力在全球范围内不断扩大的情况,具有“数字优势”的发达国家的压力感和警觉度与日俱增,存在既有意愿合作又要实施封锁的矛盾态度。首先,要注重顶层设计。立足国家安全和国家战略层面构建设计元宇宙治理体系和发展方略,对元宇宙的相关概念和标准进行积极阐释,对经济社会既有规则在元宇宙领域中的适用性进行甄别,探索符合全人类共同价值的元宇宙服务平台和治理体系。其次,搭建元宇宙领域的标准体系。加强元宇宙领域的技术创新、治理创新、业务创新,以“试点+推广”的制度设计推动元宇宙各方面的标准化,总结凝练出可复制的元宇宙“中国标准”。最后,推动实现社会主义核心价值观、全人类共同价值与元宇宙相结合,强化自身软实力。通过价值观引导提升元宇宙领域相关主体的精神境界,避免元宇宙数字资本主义意识形态的侵蚀渗透,对元宇宙数字资本的增殖与扩张形成伦理约束,保证元宇宙领域的意识形态安全。

参考文献:

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第46卷[M].北京:人民出版社,2003:875.

[2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009.

[3]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995:297.

[4]严运楼.当代西方左翼关于数字帝国主义批判研究[J].毛泽东邓小平理论研究,2020(6):4653.

[5]丹·席勒.数字化衰退:信息技术与经济危机[M].吴畅畅,译.北京:中国传媒大学出版社,2017:189.

[6]丹·希勒.数字资本主义[M].杨立平,译.南昌:江西人民出版社,2001:1516.

[7]联合国贸易和发展会议发布《数字经济报告2021》[EB/OL].(20211014)[20220110].http://suibe.edu.cn/gfhy/2021/1014/c12038a141094/page.htm.

[8]蓝江,王欢.从帝国到数字帝国主义——重读哈特和奈格里的《帝国》[J].求是学刊,2019(2):53.

[9]温旭.数字资本主义下数字劳动的意识形态批判[J].马克思主义研究,2021(9):149158.

[10]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009:89.

[11]刘国强.元宇宙时代的数字化生存:变革、风险与应对[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2023(4):143151.

[12]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第7卷[M].北京:人民出版社,2009:928929.

[13]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,2004.

[14]肖峰,邓璨明.数字劳动与智能时代的“软工作”[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(6):121128.

[15]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,2012:135.

[16]包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2002:48.

[17]段治文,于雯美.元宇宙数字协商民主的机遇、风险和逻辑进路[J].学术界,2022(11):144154.

[18]周麗昀.现代技术与身体伦理研究[M].上海:上海大学出版社,2014:184.

[19]习近平.把握数字经济发展趋势和规律 推动我国数字经济健康发展[N].人民日报,20211020.

[20]董青岭.警惕数字时代的西方话语霸权[J].人民论坛,2021(29):2832.

(编辑:蔡秀娟)