阅读综合训练营(初中内容月度测评四)

2024-04-29梁开喜

特约名师

梁开喜

湖南省常德市教育科学研究院中学语文教研员。在《语文建设》《语文教学通讯》《中学语文教学参考》等报刊上发表教研论文九十余篇,主持了《基于单元学习任务的高中语文教学设计研究》等多项省市级课题研究。

单元1 实用类文本

阅读下文,完成1~4题。(2020年中考湖南常德卷)

真实的声音

◎ 探 索

①你了解自己的声音吗?

②相信不少读者在用社交软件和别人进行语音聊天时,都会有意无意地按到自己发送出去的语言信息,听到被录下的声音,却发现自己的声音是如此陌生,和原先认为的大相径庭;也有些喜欢唱歌的朋友,在用唱歌软件录制自己的歌声并上传后,却听到自己的音色和想象中完全不一样,连忙尴尬地删除。

③这一系列现象的发生,不免让我们疑惑:我们自己的声音究竟是什么样的?为什么自己说话时觉得声音还不错,但传到别人耳朵里后,却变得“傻乎乎”的?或许很多朋友会认为,其实别人听到的才是自己真实的声音,而自己说话时听到的,是经过“自行脑补”后美化了的,并不真实。

④这样认为的朋友,其实你们只猜对了一半,自己说话时听到的声音和别人同时听到的确实不一样,但自己听到的也并非“脑补”产生的,它也是真实的。

⑤我们首先要知道的是,声音主要来源于两个渠道。

⑥第一个渠道是空气传导。当外界出现嘈杂的声音时,这些声音会首先通过你耳朵的外耳道振动鼓膜,再通过鼓膜传导到听觉感受器中,最后通过感受器中的听觉神经将声波信号转换成电信号,传导到大脑皮层,声音就这样被听到了。我们听自己的录音,或者别人听我们自己的声音,都是通过空气传导。

⑦第二个渠道是骨传导。当我们自己发出声音时,声音会通过中耳的听小骨传递到颅骨,再由颅骨传递到听觉感受器,经听觉神经在大脑皮层感知声音。我们自己说话时听到的自己的声音,就是通过骨传导被大脑接收。这就是为什么就算你用双手将自己的耳朵严实地堵住,然后轻轻地说话,无论再小声都能感觉得到—我们听自己的声音,不用通过空气。

⑧那么问题出现了—空气传导也好,骨传导也罢,究竟哪个声音,才是自己最真实的声音呢?

⑨其实,你自己说话时通过骨传导被大脑接收的声音,才是你最本真的声音。声波在固态物质中传递的速度最快,因为固态物质微粒之间的间距比气态和液态物质更小,微粒振动时的能量能够紧密传递下去,所以声波在颅骨中传播的能量不会有太多损失,音调、响度、音色都最接近真实。

⑩而声音在空气中传导时,能量损失较大,因为声波在空气中传递最慢,振动的能量有很大部分会被空气中的分子吸收,音调、响度、音色都会发生改变。

⑪简而言之,其实当你说话时自己听到的声音,才是失真最小、最真实的,但可惜的是全世界只有你自己才能听到这真正的声音;而他人听到的你的声音,经过空气传导都失真了。

⑫习惯了自己真实的声音,听到失真的当然会感到厌恶了。

(来源:《奥秘》2019年第4期,原标题为《为什么很多人讨厌自己的声音?》,有改动)

1.第④段中说,“其实你们只猜对了一半”,那么,“另一半”指什么?

2.“那究竟是什么原因造成了这样的差异呢?” 一句是从原文中抽取出来的,它最恰当的位置应该是( )

A.第②段后 B.第③段后 C.第④段后 D.第⑤段后

3.第⑨段中的 “最接近真实” 与第⑪段中的 “最真实” 是否矛盾?为什么?

4.为什么 “全世界只有你自己才能听到这真正的声音” ?

试题解析

1. 该题考查学生理解文中关键句子的能力。要知道“另一半”指什么, 首先要知道“这一半”指什么。由第③段可知,“这一半”是指“很多朋友”的主观“认为”,这种认为即“其实别人听到的才是自己真实的声音,而自己说话时听到的,是经过‘自行脑补’后美化了的,并不真实”,简而言之,就是认为“别人听到的才是自己真实的声音”。“另一半”指什么,在画线句的后语境中直接给出了答案:“自己说话时听到的声音和别人同时听到的确实不一样,但自己听到的也并非‘脑补’产生的,它也是真实的。”我们只要把这句话压缩一下就是答案了,即“自己听到的也是自己真实的声音”。

2.要还原到文本中的句子是“那究竟是什么原因造成了这样的差异呢?”,那么可以肯定,前文一定提到了两个方面的情况, 否则就谈不上“差异”。比较四个选项,第②段只提到录下(制)自己声音这一种情况,所以A项可以排除;第④段中“这样认为的朋友,其实你们只猜对了一半”是承接第③段中“很多朋友会认为”而来的,中间不能插入另外的句子,所以B项也可以排除;第⑤段总写“声音主要来源于两个渠道”,第⑥⑦段分说这两个渠道,语意连贯,承续关系非常清楚,所以D项也可以排除。这样,就只剩下了C项,第④段提到了别人听到自己的声音与自己听到自己的声音这两种情况,也就是题目中句子所说的“这样的差异”。

3.第⑨段中的 “最接近真实”与第⑪段中的 “最真实”看似矛盾,其实是完全统一的。它们都是就骨传导而言的。之所以有不同的说法,是因为所处情境不一样,或者说,参照物不一样。第⑨段中的“最接近真实”是相对于绝对的真实说的,而绝对的真实并不存在,因为“声波在颅骨中传播的能量”尽管 “不会有太多损失”,但毕竟会有损失。第⑪段中的“最真实”则是相对于空气传导说的,声音在空气中传导时,能量损失较大,音调、响度、音色都会发生改变,相比之下,通过骨传导的声音便成了保真度最高的声音。

4.“这真正的声音”是指上文说到的“你说话时自己听到的声音”,也就是通过骨传导听到的声音。只有通过骨传导接收到的声音,才是最真实的声音,而自己是这种声音独一无二的接收者。

单元2 文学类文本

阅读下文,完成5~9题。(2023年中考江苏连云港卷)

我读一本小书的同时又读一本大书(节选)

◎ 沈从文

①我家中到那个新的学塾里去时,路上我可看到针铺门前永远必有一个老人戴了极大的眼镜,低下头来在那里磨针。又可看到一个伞铺,大门敞开,做伞时十几个学徒一起工作,尽人欣赏。又有皮靴店,大胖子皮匠,天热时总腆出一个大而黑的肚皮,用夹板绱鞋。又有个剃头铺,任何时节总有人手托一个小小木盘,呆呆的在那里尽剃头师傅刮脸。又可看到一家染坊,有强壮多力的苗人,踹在凹形石碾上面,站得高高的,手扶着墙上横木,偏左偏右地摇荡。又有三家苗人打豆腐的作坊,小腰白齿头包花帕的苗妇人,时时刻刻口上都轻声唱歌,一面引逗缚在身背后包单里的小苗人,一面用放光的红铜勺舀取豆浆。又有铁匠铺,制铁炉同风箱皆占据屋中,大门永远敞开着,时间即或再早一些,也可以看到一个小孩子两只手拉着风箱横柄,把整个身子的分量前倾后倒,风箱于是就连续发出一种吼声,火炉上便放出一股臭烟同红光。待到把赤红的热铁拉出搁放到铁砧上时,这个小东西,赶忙舞动细柄铁锤,把铁锤从身背后扬起,在身面前落下,火花四溅地一下一下打着—日子一多,关于任何一件铁器的制造秩序,我也不会弄错了。我还得经过一家扎冥器出租花轿的铺子,有白面无常鬼,蓝面阎罗王、鱼龙、轿子,金童玉女。每天且可以从他那里看出有多少人接亲,有多少冥器,那些定做的作品又成就了多少,换了些什么式样。并且还常常停顿下来,看他们贴金、敷粉、涂色,一站许久。

②我就欢喜看那些东西,一面看一面明白了许多事情。

③我从不用心念书,但我从不在应当背诵时节无法对付。许多书总是临时来读十遍八遍,背诵时节却居然朗朗上口,一字不遗。也似乎就由于这份小小聪明,学校把我同一般同学一样待遇,更使我轻视学校。家中不了解我为什么不想上进,不好好地利用自己聪明用功,我不了解家中为什么只要我读书,不让我玩。我自己总以为读书太容易了点儿,把认得的字记记那不算什么稀奇。最稀奇处,应当是另外那些人,在他那份习惯下所做的一切事情。为什么骡子推磨时得把眼睛遮上?为什么刀得烧红时在盐水里一淬方能坚硬?为什么雕佛像的会把木头雕成人形,所贴的金那么薄又用什么方法做成?为什么小铜匠会在一块铜板上钻那么一个圆眼,刻花时刻得整整齐齐?这些古怪事情实在太

多了。

④我生活中充满了疑问,都得我自己去找寻解答。我要知道的太多,所知道的又太少,有时便有点儿发愁。就为的是白日里太野,各处去看,各处去听,还各处去嗅闻,死蛇的气味,腐草的气味,屠户身上的气味,烧碗处土窑被雨(淋)以后放出的气味,要我说来虽当时无法用言语去形容,要我辨别却十分容易。蝙蝠的声音,一只黄牛当屠户把刀(割)进它喉中时叹息的声音,藏在田塍土穴中大黄喉蛇的鸣声,黑暗中鱼在水面拨剌的微声,全因到耳边时分量不同,我也记得那么清清楚楚。因此回到家里时,夜间我便做出无数稀奇古怪的梦。经常是梦向天上飞去,一直到金光闪烁中,终于大叫而醒。这些梦直到将近二十年后的如今,还常常使我在半夜里无法安眠,既把我带回到那个过去的空虚里去,也把我带往空幻的宇宙里去。

⑤在我面前的世界已够宽广了,但我似乎就还得一个更宽广的世界。

(来源:岳麓书社《从文自传》,有改动)

5.简要分析第①段画横线句子的表达效果。

6.文章第②段 “我就欢喜看那些东西,一面看一面明白了许多事情” 中的 “许多事情” 指哪些事情?请简要概括。

7. 如何理解文章标题中的 “小书” 和 “大书” ?作者更爱读哪本书?为什么?

8.沈从文善于描写平凡的人物,写出不平凡的美。你从文中读出了平凡人物哪些“不平凡的美”?

9. 第④段画波浪线的句子与我们的作文主张 “根据自己的生活经历或体验写作” 是一致的,结合文本,谈谈你的理解。

试题解析

5. 该题要求学生分析句子的表达效果,但并没有给出分析的角度,所以具有较强的开放性,作答时应注意答案的完整性。应对这类试题,一般需要做到两点:一是明确表达效果涉及的各种角度,二是在细读文本时寻找与各种角度的连接点。简而言之,句子的表达效果可以从语言表达、写作手法和思想情感这三个方面去把握。语言表达主要涉及修辞、用词和句式,写作手法主要涉及表达方式(描写、抒情等)和表现手法(以静写动、虚实相生等)。当然,表达效果与文体特征也是高度相关的。画横线的句子是对“我”眼中的打铁情景的生动回忆,描写方法、动词使用、叙述口吻、句式变化、语言风格等,都可以作为分析时的角度选择。

6.“一面看一面明白了许多事情”中的“许多事情”,首先是指第①段中自己目光所及的各行各业的工作场景以及各色人等的生活情状,但又不全是,完整的答案还要结合后面谈到的各种“疑问”,特别要结合标题中的“一本大书”来归纳整理。对学生而言,可能物质的、经验的、有形的东西容易理解,而文化的、习俗的、无形的东西比较难以把握,但这恰恰是深度解读文本时需要突破的地方。

7.该题考查学生对标题含义的理解。“小书”指的是有字之书,属间接经验;“大书”指的是无字之书,是直接经验。从文章的具体内容和作者的情感倾向来看,作者不是把书当成自己的世界,而是把世界当成了一本趣味盎然的书。我们如果读过高尔基自传体小说三部曲中的《我的大学》,对沈从文所指的这本“大书”会有更加深切的体会。

8.《我读一本小书的同时又读一本大书》充满了风俗之美和人情之美,是一曲淳朴而宁静的田园牧歌。我们从中看到的是平凡人物的群像,他们默默无闻、自给自足、名不见经传、没有大悲大喜。他们的生活态度是乐天安命的,他们的生活状态是健康自适的,他们的生活节奏是一点儿也不匆忙和局促的。“从文中读出了平凡人物哪些‘不平凡的美’”,我们作答时的难点是在“哪些”上,也就是角度的建立上。我们可以从影响他们生活的各个方面切入,如生活信念、生活状态、生活方式、生活节奏,等等; 也可以由外而内,先谈他们外在的生活姿态和生活样貌,再论他们内在的恬然风度和精神气象。

9.该题要求学生用作者的写作实践来理解写作与生活的天然关系。这不仅需要学生对文本进行个性化的解读,还需要学生能够用一般的写作规律和写作原则与作者细致入微、生动传神的文字形成互证。画波浪线的句子既彰显了鲜明的地域色彩,又熔铸了与众不同的个人审美经验,具有强烈的感染力和表现力。而所有这一切的源头都是生活这本 “大书”所赐。初中学段的第一个写作主题就是“热爱生活,热爱写作”,之所以这样设计,是因为生活是写作的无尽源泉和不竭动力,热爱生活是热爱写作的前提条件和最重要的基础。

单元3 文言文文本

阅读下面两个文段,完成10~13题。(2023年中考河南卷)

【甲】

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(来源:《醉翁亭记》,作者:[北宋]欧阳修)

【乙】

予家城市,人事丛委①,应酬为劳。老母在堂,于礼不能远离,日惟避喧南园内。园去城二余里,无杂木,柏可三百株,松止有五,计其植日,才四十年,而已成林。松柏之间,有一草庐,岁久敝漏,不蔽风雨,且卑隘②如坐阱中。不得已改作焉。撤草而覆之以瓦,左右置牖③,前后为门,疏朗空洞,落日后犹能辨蝇头字。中设一扁,名以“后知轩”。夫松柏皆后凋材也,必于岁寒然后知;又居之四面通明者为轩,孰谓斯名不情称哉?

(来源:《后知轩记》,作者:[明]李开先)

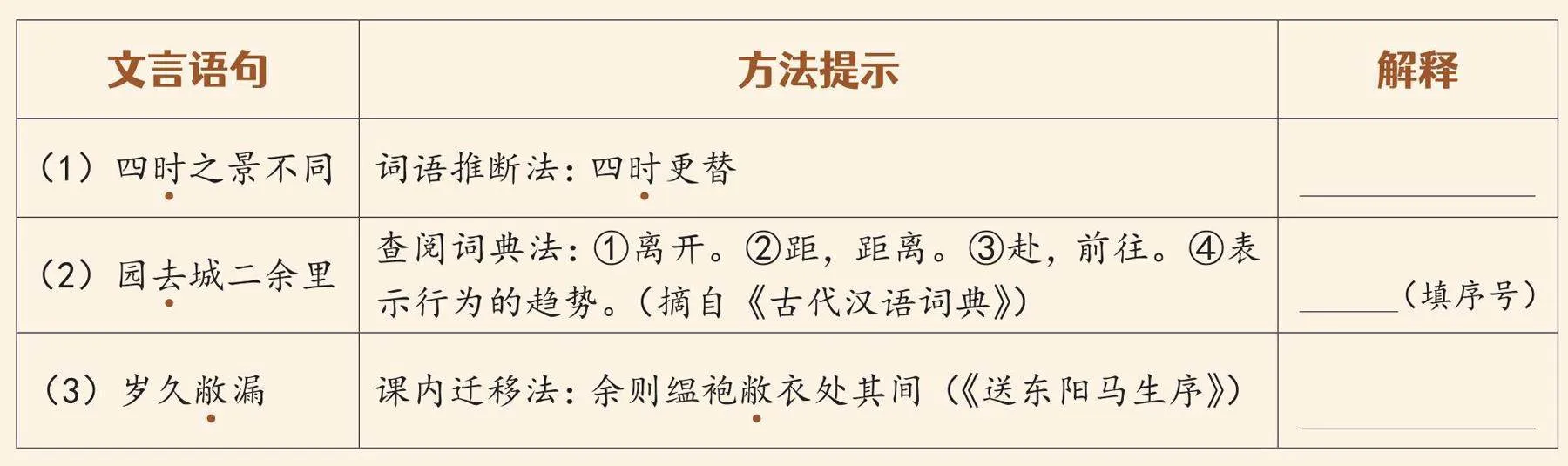

10.根据语境,参考方法提示,解释下列加点词语的意思。

11.把【甲】文中画横线的句子翻译成现代汉语。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

12.下面是【甲】文中画波浪线语句的另一种标点方式,请解说其合理性。

其西南诸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,琅琊也。

13.【甲】【乙】两文所写的亭和轩分别用“醉翁”和“后知”来命名,原因各是什么?请结合文章内容简要回答。

试题解析

10.该题不仅考查了学生对几个古代汉语高频词的理解,还提供了词语推断、查阅词典和课内迁移这三种主要的说文解字的方法。试题本身没有太大难度,但其方法论意义却可让学生一生受用。查阅词典是每个学生都应该养成的学习习惯,当然,在应对考场文言文阅读时,查阅词典的方法并不适用,但词语推断和课内迁移却大有可为。类似这样的由此及彼、由内而外的学习方法,只要学生善加运用,一定能有效地扩充文言积累,增强文言文阅读的能力。

11.“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”是《醉翁亭记》中的名句,翻译起来难度不大。需要注意的是“芳”字,其本义是“花草发出的香味”,这里引申为“花”。可以根据上面提到的词语推断法活学活用,比如由“群芳争艳”来推知“芳”的含义。

12.改句与原句比较,将“林壑尤美”后面的逗号改为了句号。这样,就使得“其西南诸峰,林壑尤美”与“望之蔚然而深秀者,琅琊也”由一个句子变为了两个独立的句子,各自的意义因此得到了加强。从具体内容来看,“其西南诸峰”是总写、是概览,“琅琊也”是分说、是聚焦,中间用句号,由总到分的层次会显得更加井然有序。

13.为什么以“醉翁”命名,当然与作者自号为“醉翁”有关,但结合九年级上册第三单元《醉翁亭记》课文,不可忽略的是,与作者“颓然乎其间”也大有关系。关于“后知轩”的命名,作者在文中作了诠释。“夫松柏皆后凋材也,必于岁寒然后知”,作者的园中有“柏可三百株”,所以,用“后知”来命名,是与园中松柏成林的景况相匹配的。《论语·子罕》中说:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”松柏自古用来象征高洁的品行和傲岸的操守,所以,“后知”在这里应该也有夫子自道的意味。

参考答案

1. 自己听到的声音也是真实的。(或:我们自己说话时听到的自己的声音也是真实的。)

2. 不矛盾。“最接近真实” 即不是完全的真实,这是就骨传导本身而言的。骨传导时,声波在颅骨中传播的能量只有很小的损失。“最真实”则是相对于空气传导而言的。与空气传导相比,骨传导的能量损失几乎可以忽略不计。

3. C

4.因为自己听到的声音是通过骨传导被我们的大脑接收的,他人听到的我们的声音,是经过空气传导的,而骨传导失真最小,是“真正的声音”;所以在这个世界上,我们是自己的“真正的声音”的唯一接收者。

5.①借助动作(细节)描写,用“拉”“扬起”“前倾后倒”等动词呈现打铁过程,表现出看打铁的生活情景给“我”留下深刻印象。②运用比拟(拟人)的修辞手法,用“吼声”比拟“风箱”发出的巨大声音,呈现“我”着迷的情形。③以儿童口吻(语气)来描述,表现“我”对小男孩的喜爱和看打铁的欣喜。④语调急促。通过“于是”“便”“待到”“赶忙”等词语,营造打铁场景的紧张氛围,突出“我”对打铁场景的痴迷。⑤句式长短结合,错落有致。比如用长句子描写拉风箱时的缓慢,用短句子表现趁热打铁时的紧张,快慢瞬变,体现“我”对看打铁的喜爱和新奇之情。⑥语言质朴自然,表现出孩童天真的视角和湘西自然淳朴的生活画卷。

6. ①让作者好奇的各行业的独特工艺。②让作者渴望探究的风土人情。③丰富有趣的生活百态。

7.(1)“小书”指的是作者在学校里读的书、认的字,也就是学校的学业。“大书”指的是让作者充满疑问和好奇心的周围世界。(2)更爱读“大书”,因为作者对无限广阔的生活有无限的好奇和兴趣。

8. ①乐观、勤劳的生活态度,如戴大眼镜磨针的老人、绱鞋的大胖子皮匠,背着孩子的苗妇人唱着歌舀豆浆。②健康、富有活力的生活状态,如强壮有力的苗人在染坊横木上摇荡,小孩子前倾后倒拉风箱打铁。③淳朴、自然的生活方式,如伞铺里十几个学徒工作时尽人欣赏,剃头的人自己托着木盘让师父刮脸。

9. 画波浪线的句子写作者去听、去看、去嗅闻,也就是在观察、体验、思考并描写生活,只有亲身体验并感悟,写出的文字才最有感染力和生命力。启示我们:①要像沈从文那样,去尝试阅读生活与自然这本大书,去观察、体验生活。②要像沈从文那样,既要去探索,更要自己思考、寻找解答。③保持对世界的好奇心,不断探索更广阔的世界,丰厚人生阅历,积累创作源泉。

10. (1)季,季节; (2)②; (3)破,破旧,破烂。

11. 野花开放而散发出幽微的香气,美丽的树木枝繁叶茂形成浓密的绿荫。

12.这样标点层次分明。前两句先整体描写西南诸峰之美,后两句再聚焦其中的琅琊山。

13.“醉翁”:因作者自号“醉翁”,又常与客人来此饮酒,所以用“醉翁”来命名此亭。“后知”:因为轩的周围有松柏,松柏都是后凋的树木,大寒之后才知道它们的品质(作者借此表明心志),所以用“后知”来命名此轩。