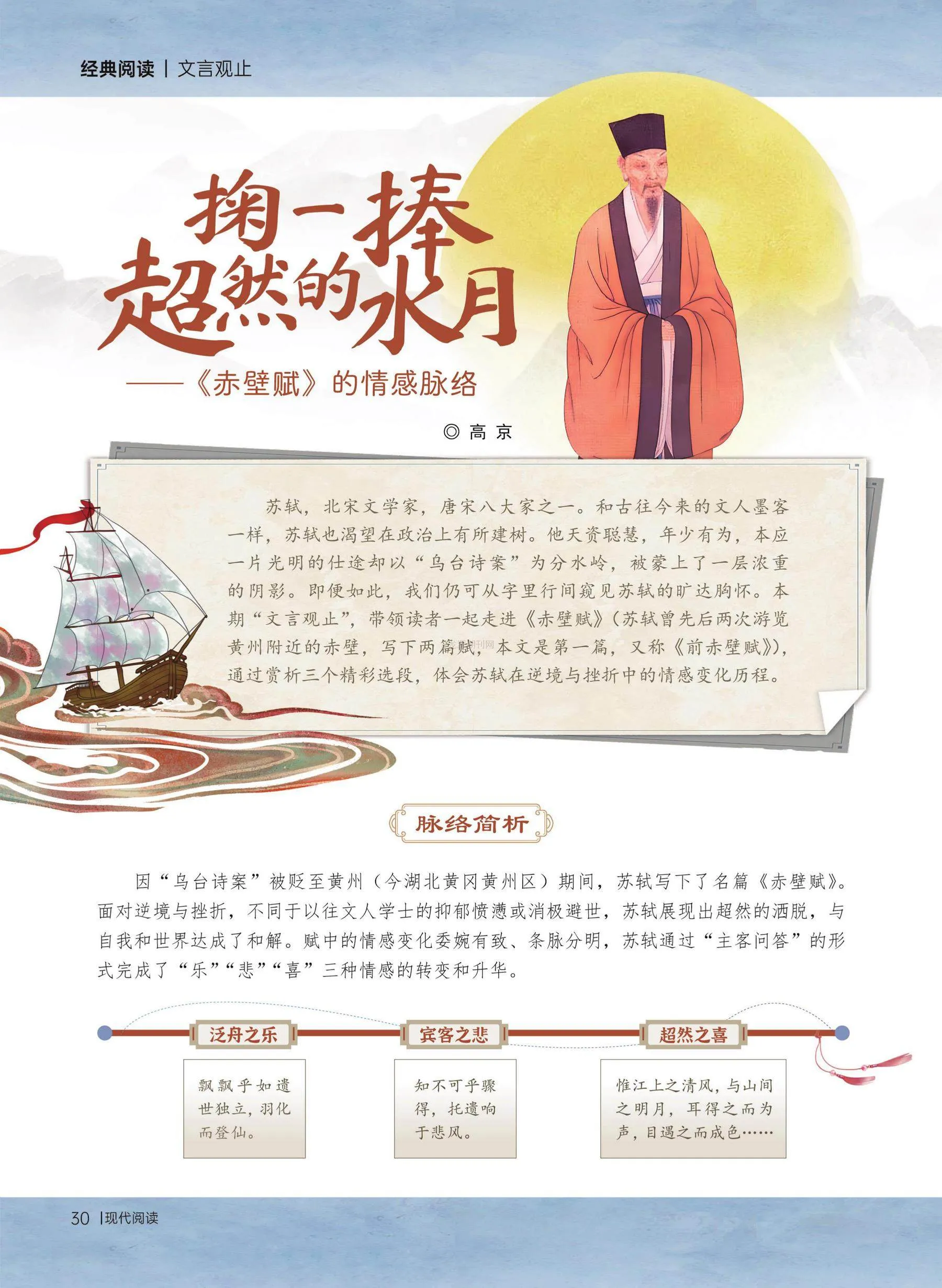

掬一捧超然的水月

2024-04-29高京

苏轼,北宋文学家,唐宋八大家之一。和古往今来的文人墨客一样,苏轼也渴望在政治上有所建树。他天资聪慧,年少有为,本应一片光明的仕途却以“乌台诗案”为分水岭,被蒙上了一层浓重的阴影。即便如此,我们仍可从字里行间窥见苏轼的旷达胸怀。本期“文言观止”,带领读者一起走进《赤壁赋》(苏轼曾先后两次游览黄州附近的赤壁,写下两篇赋,本文是第一篇,又称《前赤壁赋》),通过赏析三个精彩选段,体会苏轼在逆境与挫折中的情感变化历程。

脉络简析

因“乌台诗案”被贬至黄州(今湖北黄冈黄州区)期间,苏轼写下了名篇《赤壁赋》。面对逆境与挫折,不同于以往文人学士的抑郁愤懑或消极避世,苏轼展现出超然的洒脱,与自我和世界达成了和解。赋中的情感变化委婉有致、条脉分明,苏轼通过“主客问答”的形式完成了“乐”“悲”“喜”三种情感的转变和升华。

泛舟之乐

壬戌①之秋,七月既望②,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属③客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛④之间。白露横江,水光接天。纵⑤一苇之所如,凌万顷之茫然⑥。浩浩乎如冯虚御风⑦,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

①壬戌:宋神宗元丰五年(1082)。②既望:过了望日后的第一天,通常指农历每月十六。③属:劝请。④斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名。⑤纵:放任。⑥茫然:旷远的样子。⑦冯虚御风:凌空驾风而行。冯,同“凭”,乘。虚,太空。御,驾。

解 读

本段对赤壁景色的描绘着墨不多,仅“清风徐来,水波不兴。”和“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。”几句,着笔清风、流水、明月、高山等,以乐景衬乐情,勾勒出一幅令人沉醉的赤壁江月图。作者与客人在此泛舟游玩、饮酒放歌,随江风飘荡,赏江月之景,怡然自乐。正如国学大师王国维所言:“一切景语,皆情语也。”尽管只是赤壁风景的一隅,读者俨然同作者一道沉浸在一片连天水月当中,顿感平静开阔,情怀舒畅。本段既写景又抒情,融情入景,情景并茂。

宾客之悲

苏子愀然①,正襟危坐而问客曰:“何为其然也②?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?……固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵③于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽④以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟⑤。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤⑥得,托遗响⑦于悲风。”

①愀然:容色改变的样子。②何为其然也:(曲调)为什么这样(悲凉)呢?③渔樵:捕鱼砍柴。④匏樽:用葫芦做成的酒器。⑤一粟:一粒米。⑥骤:一下子,很轻易地。⑦遗响:余音,指箫声。

解 读

本段以“主客问答”形式展现作者及客人的情感转变,在一问一答间,宾客之悲被表现得淋漓尽致:一是历史上的英雄人物也只是显赫一时,终将随时间消散;二是在广阔天地中,个体的存在过于渺小;三是想要潇洒自如而不得,满腹愁苦。同时结尾一句“知不可乎骤得,托遗响于悲风。”更是直言生命短暂无常之“悲”。但客人的回答仅指向自身吗?显然并非如此,愁苦的阴云同样笼罩在作者心中。本段看似是在写宾客之悲,实则是作者借客人之口表达对人生的悲观情绪。

超然之喜

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往①也;盈虚者如彼②,而卒③莫消长也。盖将④自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬⑤;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者⑥之无尽藏⑦也,而吾与子之所共适⑧。”

①未尝往:江水虽然在不断奔流,但前者去后者来,始终滔滔不绝,如同没有流去。②盈虚者如彼:(月亮)像那样时圆时缺。③卒:终究。④将:表示假设,如果。⑤曾不能以一瞬:连一眨眼的工夫都不停止。⑥造物者:原指“天”,即现在所说的“自然”。⑦无尽藏:出自佛家语的“无尽藏海”(像海之能包罗万物)。⑧适:享有,享受。

解 读

对于客人关于感慨人生的问答,作者借不断变化的江水和明月提出见解。世间万事万物都是日新月异、不断变化,而并非二元对立的。当从多重角度观察事物时,面对的无论是瞬息万变还是亘古永恒,都能泰然处之。广阔世界中的自然万物各有归属,人们却可以徘徊其间、自得其乐,怀着超脱豁达的心态去生活。面对仕途不顺、壮志难酬的怅惘,作者并没有消极以对,而是以超然物外的人生态度来自我排解,拂去那层浓重的阴影。

心境卡

作为文赋的写作特点,情景交融在《赤壁赋》中得到了很好的体现,随着作者的心境变化,不同阶段的风景在作者笔下也各异其趣。试着在《赤壁赋》中寻找你喜欢的句子,感受它的情感倾向,将其填写在合适的心境卡中。