“青春”答案书

2024-04-29邢伟萍

“青春是生命的雨季。”“青春是一本太仓促的书。”“人无法同时拥有青春和对青春的感受。”

当人们谈论青春时,似乎总是感性的。

青春到底是怎样的?它是什么颜色的?它有什么滋味?或许多年以后,当我们早已走出那场生命的雨季,才会发现,原来答案就落在雨中……

你的青春关键词是什么?

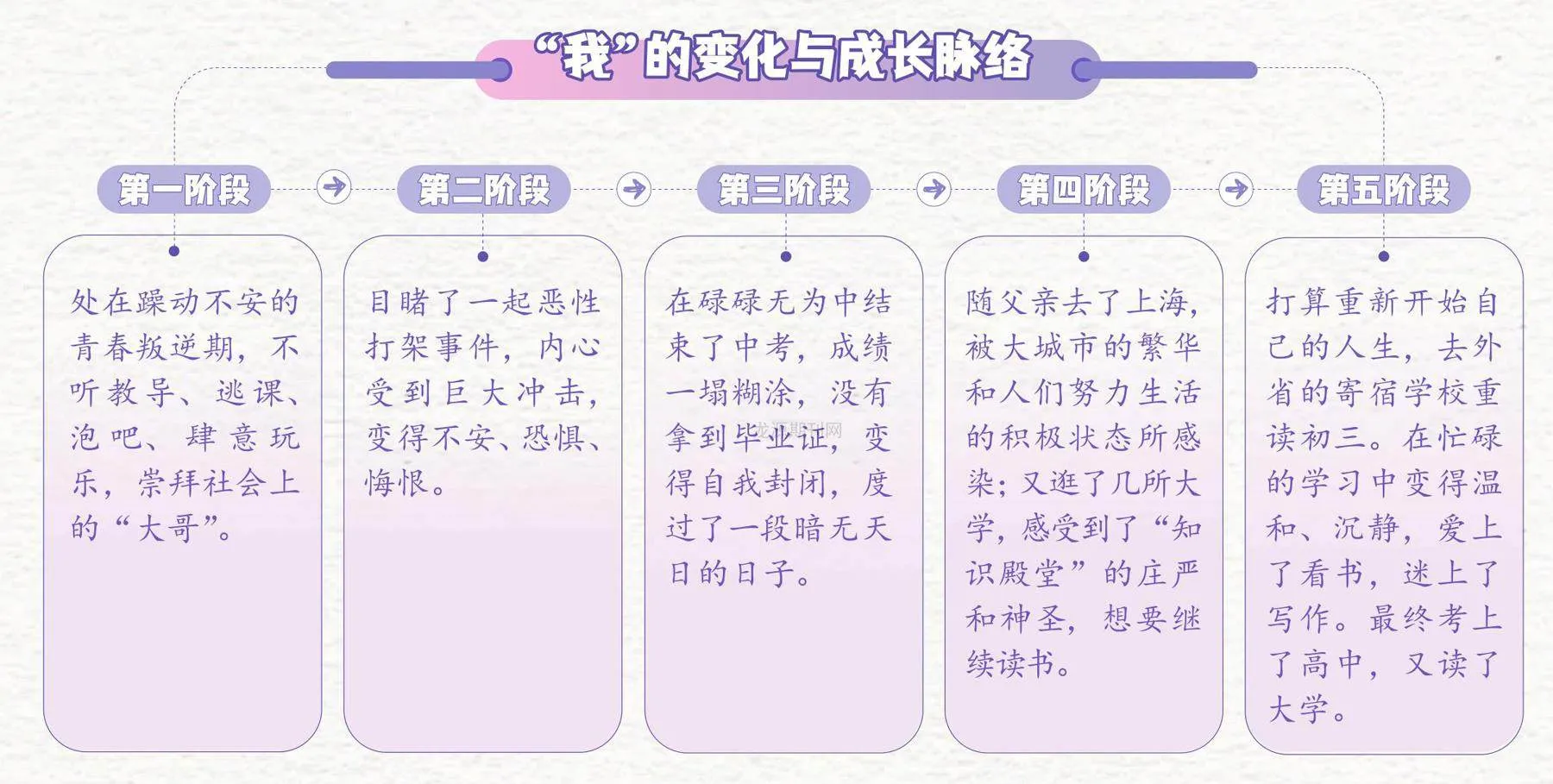

01叛逆— 悔过—自新

在那段孤单而忙碌的日子里,我不再像以前那样肆无忌惮。我变得温和、沉静,爱上了看书,迷上了用文字表达心绪。

—《那场无人知晓的青春蜕变》

02走出—坚定—新生

她的脸更红、更圆,已经洗去了那层愁闷的阴暗;两个眉梢也不再那样神经质地跳动,两片嘴唇却微微张开,露着雪白的牙齿,睁着大眼望着台上讲话的程子华同志的脸,那信赖更深了。

—《走出以后》

03逃离—打破—蜕变

我属于那座山,是那座山塑造了我。只是随着年龄的增长,我开始思考,我的起点是否就是我的终点——个人初具的雏形是否就是他唯一真实的样貌。

—《教育》

答案之书第一章:叛逆与自新

一段躁动不安的青春叛逆期,一个意外事件带来的巨大冲击,一次悔过后的重新启程。

那场无人知晓的青春蜕变

◎ 罗光太

15岁那年,读初三的我正处在躁动不安的青春叛逆期。

在家和父母顶嘴,觉得自己已经是大人了,听不进他们苦口婆心的教诲和劝导,觉得他们是世界上最落伍的父母,觉得彼此间早已横亘起一条难以逾越的代沟;在学校顶撞老师,不听课,甚至常常逃课,被老师批评得狠时,还与老师发生了冲突。那时的我,不爱学习,不写作业,以逃课为乐,以认识社会上的“大哥”为荣,以和大人对抗为能,觉得读书是件最无聊无趣的事。

我喜欢和年级里最调皮捣蛋的学生玩在一起,我们称兄道弟,一起逃课、一起泡吧、一起玩乐,觉得这样的人生才够刺激和有意义。我们常常嘲笑和欺负那些读书好的学生,觉得他们幼稚,觉得他们的人生暗淡无光。

那年夏天的一个傍晚,我和一群同学在操场打篮球正玩得欢时,一个外班的小伙伴皓子在球场外叫我:“打架啦!你去不去?”我即刻抛下篮球,跟着他跑出了学校。

来到打架现场,我看见一个陌生的男孩正躺在血泊中。他双手捂着伤处,蜷缩成一团正痛苦地呻吟。不知谁报了警,警笛响时,一群人早作鸟兽散。

我远远地望着那群逃之夭夭的人,在警察来到时,跟着走到那男孩的身边。男孩伤得很严重,脸色苍白如纸,身上的白色T恤也被鲜血染红了。望着男孩紧闭的双眼、一身的血迹,我突然很担心、很害怕,心里没有往常打架后的快感,只有隐隐不安。

后来听说,很多参与打架的人被抓了,那些人中有我引以为荣的社会上的“大哥”,也有与我同校的学生,而我和皓子因为去迟了一步,没动手,侥幸逃过了一劫。

很长一段时间,我都在噩梦中惊醒。我总会梦见一个一身血迹躺在地上呻吟的陌生男孩,他痛苦而绝望的眼神死死地盯着我,仿佛在向我求救。

中考在大家的忙碌和我的碌碌无为中悄然而至,我的成绩一塌糊涂,连毕业证书都没有拿到。我把自己关在家里,度过了一段暗无天日的日子。父母不再唠叨我,但我心里更难受,觉得自己被所有人抛弃了。

皓子来找我时,暑假已经过去了一半。他是来向我告别的,他说他要到省城打工。我们谈起了891e00d0ada2f7c28f7fbfec6fe4dda240b9ef88993918b851afbf52214e147c以前,淡淡的忧伤笼罩在心头。

父亲见我颓废不振,整日不思不语,就在出差时带我去了趟上海。从小县城到大上海,我顿时被眼前繁华而庞大的城市震惊得说不出话,就像刘姥姥初进大观园。

站在车水马龙的街头,望着闪烁的霓虹灯、高耸入云的摩天大楼,我觉得自己特别渺小。坐地铁时,我紧紧地抓住父亲的手挤在人群中,生怕一松手就再也找不到他。我第一次觉得父亲那么重要,又那么强大。

经过一座立交桥时,我站在上面,望着桥下许多步履匆匆赶着上班的人,不知道为什么,看着汗流浃背的他们,我突然很感动。第一次发现,原来世界这么大,那么多人都在努力地生活,我在不知不觉中被他们那种努力生活的气息感染了。我又去了上海的几所大学,走在绿树葱葱的校园里,我第一次感受到了“知识殿堂”的庄严和神圣,心里萌发了想继续读书的念头。

从上海回来后,我像变了一个人,开始思考很多以前从来不曾想过的问题。我主动向父亲提出,要转学到一个陌生的城市重读初三。我想和以前的生活做个了断,重新开始自己的人生。父亲应允。通过种种努力,我转学到了外省一所寄宿学校。

在那段孤单而忙碌的日子里,我不再像以前那样肆无忌惮。我变得温和、沉静,爱上了看书,迷上了用文字表达心绪。

通过不懈努力,我考上了高中,后来又上了大学,学着接受了很多我曾经不屑也不能接受的东西,我不再偏激地看问题,不再“游手好闲”。

那段叛逆的青春期我不知道是在什么时候结束的,我只记得:在上海,当我在立交桥上看见那么多来去匆匆为生活努力打拼的人时,我的心被深深地感动了,决定要像大家一样努力地生活。

(来源:《思维与智慧·上半月》2016年第1期,有改动)

“我”的变化与成长脉络

青春寄语

少年时容易情绪冲动,做事极端,如果把幼稚当个性,把危险当信仰,以为自己的叛逆、逃学、打架、泡吧并没有错,等到青春时光被蹉跎,汹涌而来的便是漫长的悔恨。所以,请不要在年轻时犯下过错,去伤害未来的自己。

答案之书第二章:出走与新生

这个要强上进、毅然走出家庭的女孩,勇敢地将人生掌握在自己手中,是白洋淀抗日青年的缩影。

走出以后

◎ 孙犁

南郝村虽然说不上什么山光湖色,没有出奇的风景可看,却是大平原田园本色。围村一条堤,堤外是接连不断已经收割起庄稼的田亩,杨柳树也很多。村西有一条大河绕过,隔河望去,又是一围村庄,一片田亩苇坑麻地。倘在夏秋两季,也一定有些风光景致。①

正是冬天,快要过旧历年了,我在这村子住下。房东老伴两个,待我很好。

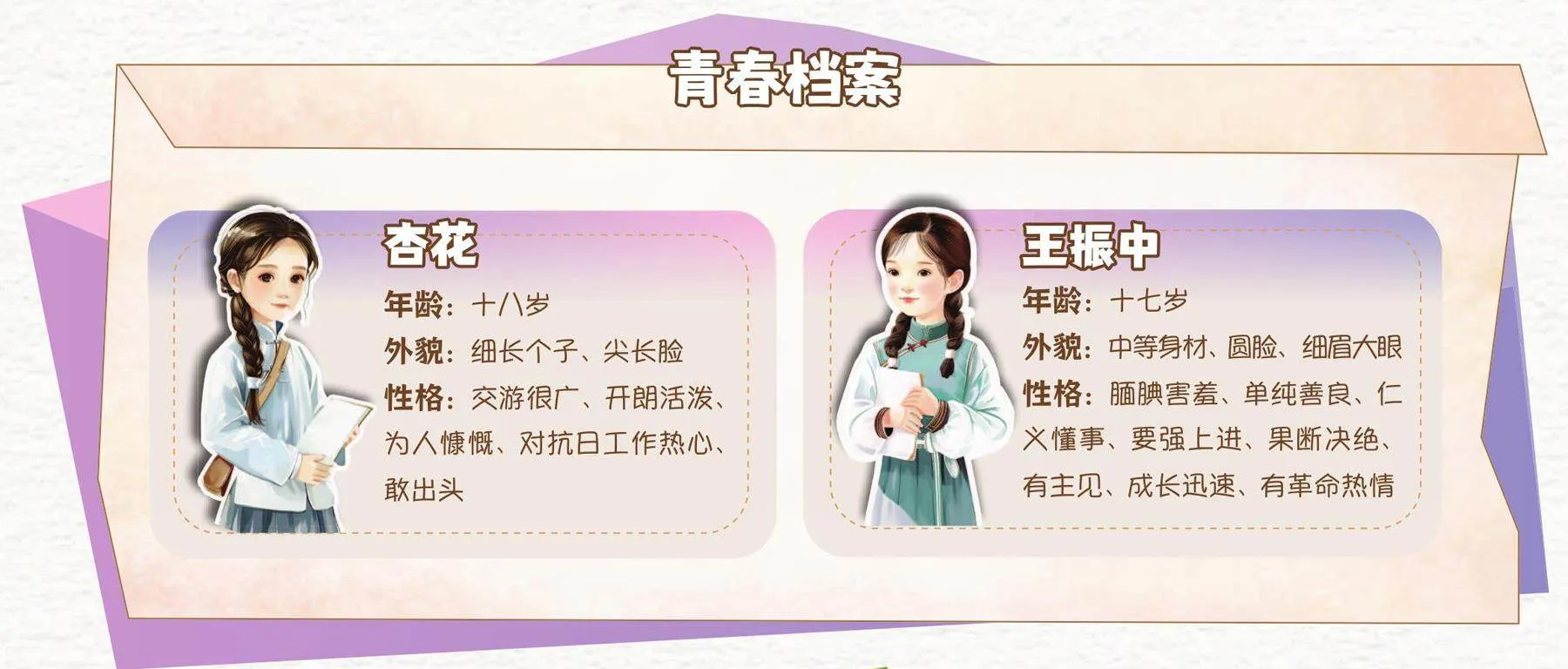

房东只有个女儿叫杏花,今年十八岁,从小娇惯,抗战以来,更当男孩子看待,说一不二。我们不久就熟起来。这姑娘交游很广,认识许多女孩子,不但本村,外村也有许多姐妹。同时,她的好处也很多:为人慷慨,对抗日工作热心,敢出头,所以也着实令人赞佩。

不久,她一定要去升学。我写了一封信,介绍她到抗属中学附设的卫生训练班去试试,却录取了。回来,和她母亲说了没三句话,就跑到街上去,找她的伙伴们去了。到夜晚回来,带来一个同她年岁差不多,比起她那细长个子,算个中等身材,比起她那尖长脸,算是圆脸,细眉大眼的女孩子来。说是她一个干妹妹,也要去升学,叫我写介绍信。

那个新来的叫王振中,自己说十七岁,家里愿意叫她出去。这个女孩子说话声音低,但听来很清楚响亮,老是微笑着,还有些害羞。说话和房东姑娘不同,很少流行的新名词,但是道理说得也很明白,叫人相信。只是在说话中间,有时神气一萎,那由勇气和热情激起的脸上的红光便晦暗下来,透出一股阴暗;两个眉尖的外梢,也不断簌簌跳跃,眼睛对人有无限的信赖。②她把要说的说完,就要走;我也随便答应,明天再说,可以写个信去考考。

女房东是没事也要一天找我谈上一个甚至两个钟头的。这回,王振中走了,她就过来,和我讲说了王振中的家:王振中是这村北头赶大车王六儿的女孩子,也是独生女,家里虽然穷,但也因为这孩子从小就仁义懂事,爹娘也娇养惯了的。前几年,王六儿死在保定城了。她是从小许给本村在北平开店发家的黄清晨的儿子了,但那婆家并不叫这女孩子应心满意。公公在村里名声最不好,没人愿意招惹,是有名的顽固分子。

这孩子的苦处就多了,在家里怕他们,整天整夜听那些没盐没醋的淡话,又不能塞住耳朵;出门见人就害臊。这年月,年轻妇女又不能不见人,在那些会场上总是看着她不像别人那样舒展,可是对抗日工作很要强。小姐妹们知道她好,她说起话来就要离开这个家。

果然第二天太阳还没出来,王振中就来了。她一身黑棉袄棉裤,袄很长大可体,裤脚很瘦,头发修剪得更短了,脖里围一条新毛巾,按冀中区流行的青年妇女打扮起来,挟了一个包裹。

我说:“信可以写,上学是好事,可是你和你婆家说好了没有?”

她红着脸说:“这是我情甘乐意,谁也管不了我。我和他们讲好了。你看我才从婆家出来,这鞋还是在那里拿的呢。”

我终于写了封简单的信,叫她去试试。临走,我说用不着带包裹,这是去考啊,不一定能录取。但她没答话,便催着房东的女儿走了,从门前堤上跳过去,走得非常快。③

这样,我在南郝村过了旧年。正月间,冀中各地非常热闹,抗属中学驻的村子里,有五千个中学生参加大检阅,其中有一千七百个是女生。早晨,在会场上,我看见王振中穿了黑色棉军装,外罩一件长大的棉背心,背包、挂包、小碗、防毒口罩,一色齐全,和那些小同学一样站在队里。她的脸更红、更圆,已经洗去了那层愁闷的阴暗;两个眉梢也不再那样神经质地跳动,两片嘴唇却微微张开,露着雪白的牙齿,睁着大眼望着台上讲话的程子华同志的脸,那信赖更深了。④

那个村庄,正在滹沱河和沙河之间。村边便是一片沙滩,上面一排高大的白杨树,道旁有一座小小的新建筑,长方形,青色石头的,是本县阵亡烈士的纪念碑,上面题着新体诗句。一天早晨我正在杨树林里和一个老乡谈这一带的白菜和红薯的产量,王振中穿了护士的白布罩单和翻卷的白布单帽走过,手里还托了一个药瓶。看见我,大远跑来,敬了礼,问过我怎样到这里来、我的女房东身体好不好、小羊羔长大了没有,才微笑着听我对她的问话:

“听说你婆家从北平把你……叫回来,像有什么打算,来找过你吗?”

“找过。”她又红了脸,但随着就平静流利地谈下去,“他们一家人全来了,男兵女将,就是把北平来的打起埋伏,直找到队长跟前去,要我回去。起先队长还要我回去看看,等我把事情说明白,说回去了就不会再有王振中了,队长才说你自己解决吧。可不是我自己解决,我已经向县政府告了状,和他们离婚;不是离婚,解除婚约。这就一干二净,再说我也还不到结婚年龄……”⑤

临走时,她说今天是看护实习,刚给一个伤员上了药。我问她那是什么药,她用德文告诉我那药的名字。

(来源:江苏凤凰文艺出版社《白洋淀纪事》,有改动)

阅读点示

①优美的自然环境烘托出当地淳朴的风土人情;语言清新、明净,充满诗意。

②对人物外貌、神态进行细节描写。王振中对人信赖,同时神情中透露着阴郁和不安,引起读者阅读兴趣。

③王振中带着包裹“出走”,凸显了她冲破包办婚姻、封建家庭束缚的决心;“跳”“快”凸显人物的迫切心情,鲜明地突出了人物的性格特点。

④与前文的外貌、神态描写形成对比,展现了王振中“出走”后健康、愉悦的精神面貌。

⑤通过语言描写展现了王振中的成长与新生。在投身抗日、接受新思想熏陶后,她已经成长为一个果断、有主见的青年。

青春档案

思考引导

统编版语文教材七年级上册第三单元推荐自主阅读孙犁的《白洋淀纪事》。《白洋淀纪事》主要表现了抗日战争和解放战争时期,冀中、冀西地区人民的斗争和生活,赞颂了他们热爱祖国、淳朴善良、机智勇敢等精神品质,深情讴歌了战争年代的人情美、人性美。

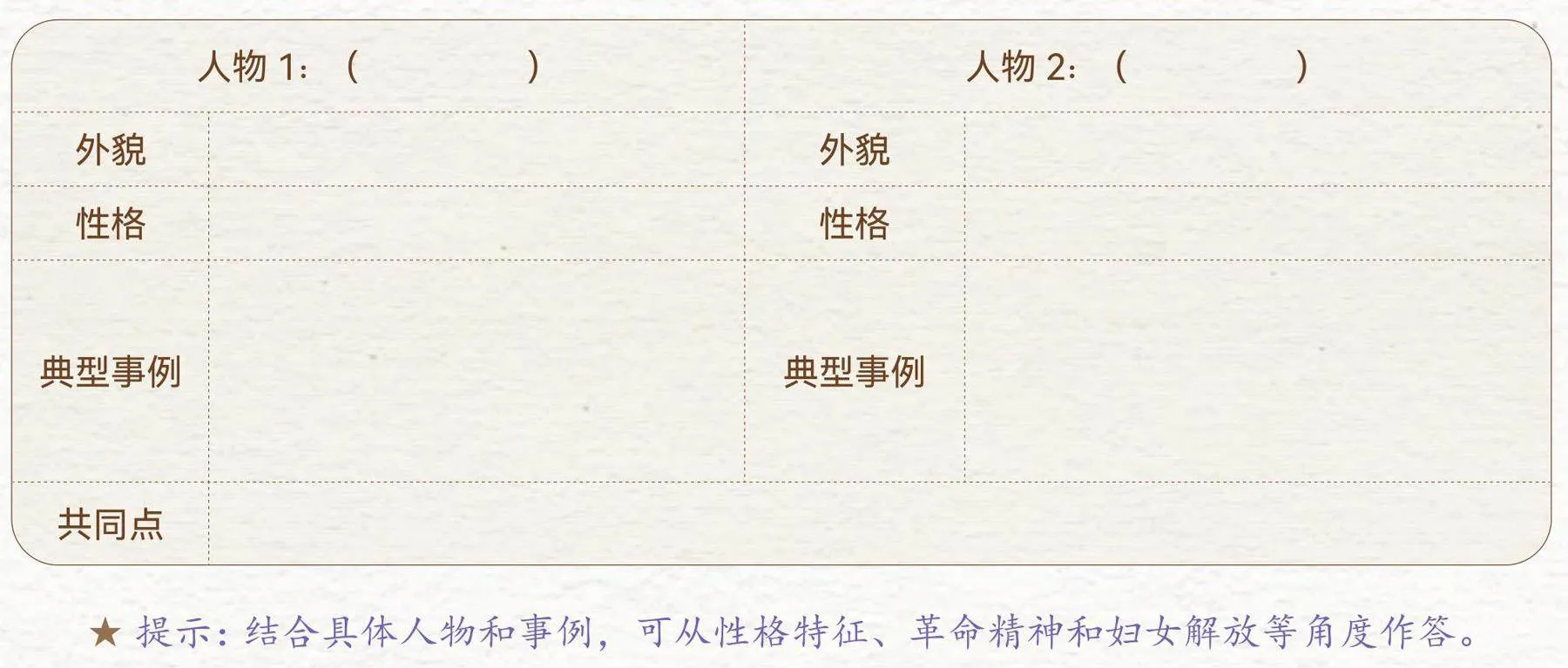

《白洋淀纪事》中生动地刻画了众多女性形象,请你仔细阅读全书,并结合以上选文,选两位令你印象深刻的女性人物,试分析她们的共同点。

答案之书第三章:逃离与蜕变

教育意味着获得不同的视角,理解不同的人、经历和历史。如果人们受过教育,他们应该多听、少说,对差异满怀激情,热爱那些不同于他们的想法。

—[美]塔拉·韦斯特弗

教 育

◎ 文 / [美]塔拉·韦斯特弗 ◎ 译/任爱红

小时候,我等待思想成熟,等待经验积累,等待抉择坚定,等待成为一个成年人的样子。那个人,或者那个化身,曾经有所归属。我属于那座山,是那座山塑造了我。只是随着年龄的增长,我开始思考,我的起点是否就是我的终点—个人初具的雏形是否就是他唯一真实的样貌。

自从外婆的葬礼之后,我已经多年没见过父母了。我跟泰勒、理查德和托尼联系密切,从他们以及其他家人那里,我听说了山上正在上演的戏剧—受伤、暴力和来回变换的忠诚。但现在这些对我来说都成了遥远的传闻,他人的馈赠。我不知道分离是否是永久的,不知道是否有一天我将找到一条回家的路,但这种分离给我带来了平静。

平静来之不易。我花了两年时间列举父亲的缺点,不断地更新记录,仿佛将对他所有的怨恨、所有真实发生过的和想象出来的残忍与忽视一一列举出来,就能为我把他从生活中剔除的决定辩护。我以为,一旦证明我的做法是正确的,我就会从那压抑的负罪感中解脱,松一口气。

但辩护并不能战胜负罪感。再多的针对他人的怒火也无法减轻这种负罪感,因为负罪感从来都与他们无关。负罪感源于一个人对自身不幸的恐惧,与他人无关。

当我彻底接受了自己的决定,不再为旧怨耿耿于怀,不再将他的罪过与我的罪过权衡比较时,我终于摆脱了负罪感。我学会为了我自己而接受自己的决定。

这是我爱他的唯一方式。

当父亲还在我的生活中,极力想控制我的生活时,我透过冲突的迷雾,用战士的眼光审视他。我看不出他身上温柔的品质。当他站在我面前,高高在上、愤愤不平时,我忘记了自己小时候,他笑起来全身抖动、眼镜闪闪发亮的样子。我再也无法忆起他的嘴唇在烧毁之前,当一段回忆让他热泪盈眶的时候曾经怎样愉快地抽搐。现在我只能记起那些往事,我们之间已经相隔千山万水,时光一去不返。

但我和父亲之间的隔阂不仅来自时间和距离。它源于自我的改变。我已不是当初那个被父亲养大的孩子,但他依然是那个养育了她的父亲。

我们之间的裂痕已经持续破裂了二十年。暴力再次上演时,不知为何,我无法再穿过镜子,将十六岁的自己释放出来代替我。

在那一刻之前,她一直在那里。无论我看上去发生了多么大的变化—我的教育如何辉煌,我的外表如何改变—我仍然是她。我充其量不过是内心分裂的两个人。她在里面,每当我跨进父亲家的门槛,她就出现。

那天晚上我召唤她,她没有回应。她离我而去,封存在了镜子里。在那一刻之后,我做出的决定都不再是她会做的决定。它们是由一个改头换面的人,一个全新的自我做出的选择。

你可以用很多说法来称呼这个自我:转变,蜕变。

而我称之为:教育。

(来源:南海出版公司《你当像鸟飞往你的山》,有改动)

阅读提示

塔拉成长在美国爱达荷州山区一个保守落后的家庭,父亲偏执躁郁,母亲软弱愚昧。塔拉的童年“由垃圾场的废铜烂铁铸成,那里没有读书声,只有起重机的轰鸣”。她从没去过医院,也没有上过学,还饱受家庭暴力和性别歧视。起初,塔拉迷茫、脆弱、无助,内心充满恐惧;后来,她通过坚韧不拔的自我拯救,在教育的濡染下一步步走出阴霾,慢慢地重塑自我,17岁时通过自学考上大学,进而攻读硕士、博士学位,摆脱了人生枷锁,收获了生命的无限可能。

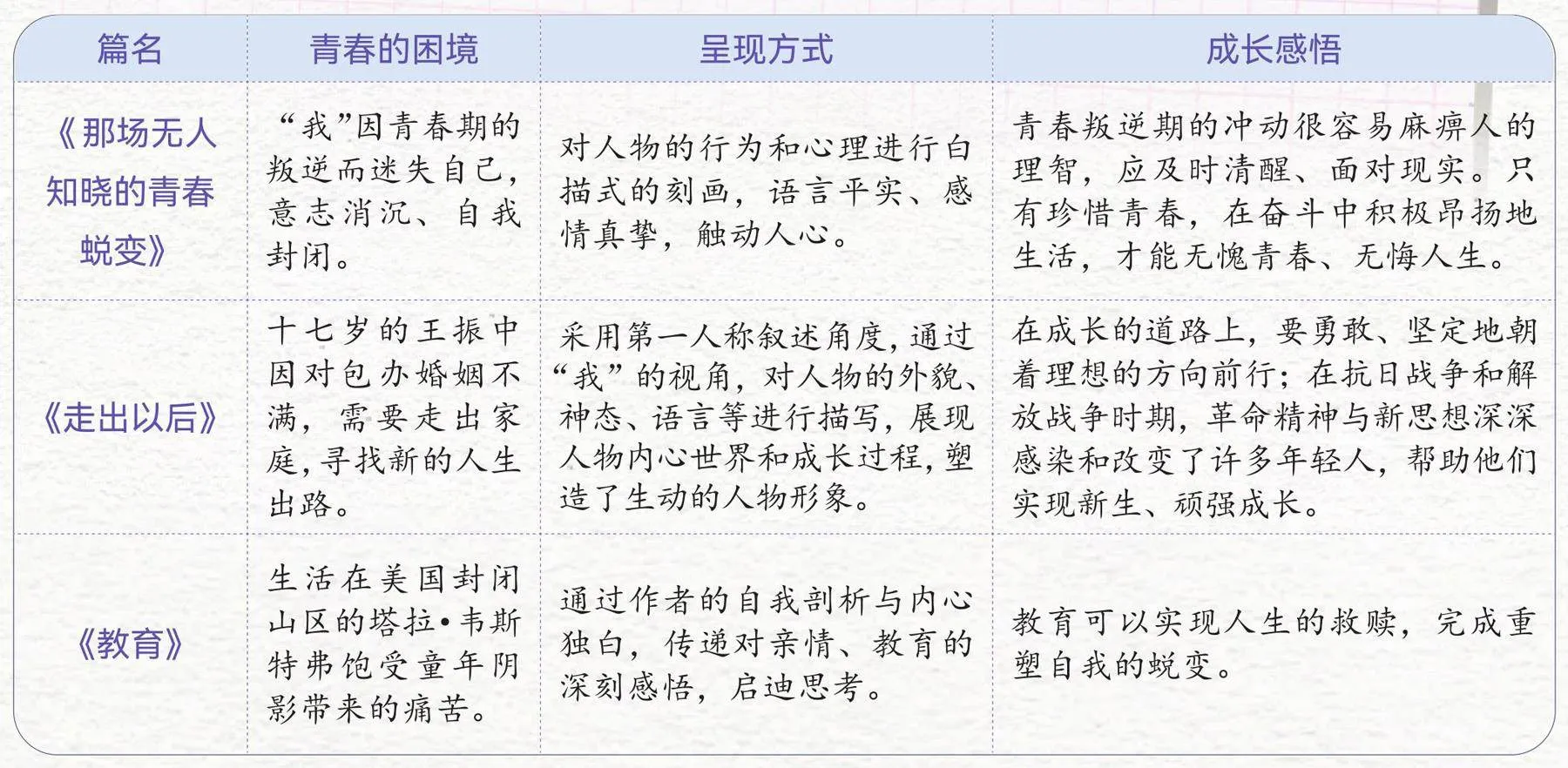

群文总结

本期群文精选的三篇文章分别展现了不同时代、不同社会背景下的青春人物走出困境、重塑自我的过程。青春时期的选择往往对人生有十分重要的影响,甚至决定了今后的道路,所以,在青春的关键节点,清醒、坚定、勇敢地打破现实与心灵的困境,必定会收获一个弥足珍贵的美丽答案。