长三角城市群数字经济与新型城镇化协调发展研究

2024-04-24程建华丁婧

摘 要: 数字经济与新型城镇化的协调发展是实现社会主义现代化的必然要求。本文运用熵值法、耦合协调模型、空间自相关法以及地理探测器对2011-2021年长三角城市群数字经济与新型城镇化耦合协同程度展开研究。研究表明:(1)长三角城市群数字经济和新型城镇化综合水平逐年上升,耦合协调性逐年增强。(2)从空间聚集的角度上看,2011-2021年长三角城市群数字经济与新型城镇化耦合协调莫兰指数呈下降趋势。高-高集聚区主要位于上海都市圈,低-低集聚区主要集中在皖南地区。(3)社会经济发展水平、数字化程度和数字产业化程度是影响两系统协调发展的主要驱动因素。为推动长三角地区数字经济和新型城镇化耦合协调发展,仍需积极推进长三角一体化建设,推动城市群数字经济与新型城镇化均衡发展,利用数字赋能建设智慧城市,推动产业数字化发展。

关键词: 数字经济;新型城镇化;耦合协调度;长三角城市群;地理探测器

中图分类号:F299.27 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)01-0025-08

作者简介: 程建华,安徽建筑大学公共管理学院教授,博士,研究方向:行政管理;丁婧,安徽建筑大学公共管理学院硕士生(合肥 230000)。

基金项目: 安徽省社会科学创新发展研究课题“新业态领域重大风险防范与化解机制研究”(2022CX200)

收稿日期:2023-12-05

数字经济是一种新的经济形态,它以数据资源作为核心要素,并将现代信息网络作为主要载体。在数字经济中,信息通信技术融合应用和全要素数字化转型起着重要作用[1-2]。近年来中国数字经济快速发展,《数字中国发展报告(2022年)》指出,2022年我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,占国内生产总值比重提升至41.5%[3]。数字经济已经成为经济和社会发展的重要驱动力,为我国加快实现共同富裕目标提供了一条新路径。[4]持续推动新型城镇化建设,促进城乡融合是国家基础设施建设完善、公共服务水平提升、产业结构调整升级的关键。[5]现阶段我国城镇化建设已进入快速发展的中后期,传统的新型城镇化迫切需要新的动能转化升级。2021年,我国“十四五”规划纲要对新型城镇化单列篇章,提出完善新型城镇化战略,提升城镇化发展质量,明确推进以人为核心的新型城镇化。中国的新型城镇化不仅是人口的城镇化、土地的城镇化,也是一场以信息化、数字化为代表的重要的科技革命。而数字经济以创新驱动为特征的数字经济,其内在需求与发展趋势与新型城镇化有着很强的一致性。

目前,学界对我国数字经济和新型城镇化的耦合关系进行测度和评价,取得了一系列成果。有关数字经济及新型城镇化的文献主要包括以下几个视角。其一,针对数字经济对新型城镇化的赋能作用,学者们开始对数字经济和新型城镇化之间的双向作用关系进行研究;有学者发现数字经济和新型城镇化融合发展的内在机理[6];有学者利用系统GMM模型发现以互联网为代表的数字经济与城镇化融合发展正向地促进了产业结构的转型升级[7];还有学者则从微观层面、中观层面和宏观层面对数字经济推动城市经济高质量发展的作用机制进行了理论分析[8]。其二,学者们对数字经济进行了不同地区的测度。通过对中国31个省的面板数据进行分析,研究结果表明,从2012到2019年,中国的数字经济呈现增长的趋势,数字经济已经成为国家经济发展的重要驱动力[9]。通过对全国各省的面板数据的实证研究,发现数字经济对全要素生产率的提升具有明显的推动作用[10]。通过空间计量模型,对我国数字普惠金融与区域经济发展之间的关系进行了研究[11]。其三,一些学者运用不同的方法测度了我国新型城镇化发展水平,现有文献对新型城镇化的研究主要集中在与城市绿色发展、生态效率和乡村振兴等的互动关系。通过耦合协调模型分析,实证研究了国内新型基础设施建设与城市绿色发展具有显著的空间正相关型,趋向于均衡发展[12];通过耦合协调模型和Tobit模型研究发现经济发展水平、政府能力、科技投入、对外开放程度和工业化水平等对新型城镇化水平和生态效率耦合协调度产生影响[13];运用AHP层次分析法对重庆市新型城镇化水平进行研究和分析等[14]。

综上所述,既有研究较多从国家层面、单一省市角度研究数字经济和新型城镇化融合发展的作用机制,但对长三角地区的关切较少。另外,当前关于数字经济和新型城镇化的研究以研究性分析为主,定量研究较少。基于此,本文以长三角城市群27个核心城市作为研究对象,运用熵值法、耦合协调模型探讨了数字经济和新型城镇化耦合协调关系,通过空间自相关对城市群间耦合协调的空间差异进行研究与分析,通过地理探测器探究影响两系统协调发展的影响因素,为长三角城市群数字经济与新型城镇化的建设提供参考。

一、研究区域、指标选取与研究方法

(一)研究区概况与数据来源

长三角地区包括安徽、浙江、江苏、上海三省一市,是我国重要的经济地带之一。截止到2022年,长三角城市群占地面积为全国国土面积的3.7%,承载了全国2.4亿人口,创造了全国近23.5%的经济总量。长三角地区也是我国产业体系最完善、科技实力最强的区域之一,其新型城镇化和数字经济的发展水平都处于全国前列,在我国的现代化建设和对外开放的格局中,具有十分重要的战略意义。文章选取长三角27个地级市2011—2021年社会经济数据作为主要数据源展开分析。数据主要来源于各地级市的《统计年鉴》《统计公报》。其中极少数缺失值采用线性插值法或灰色预测模型进行补齐。

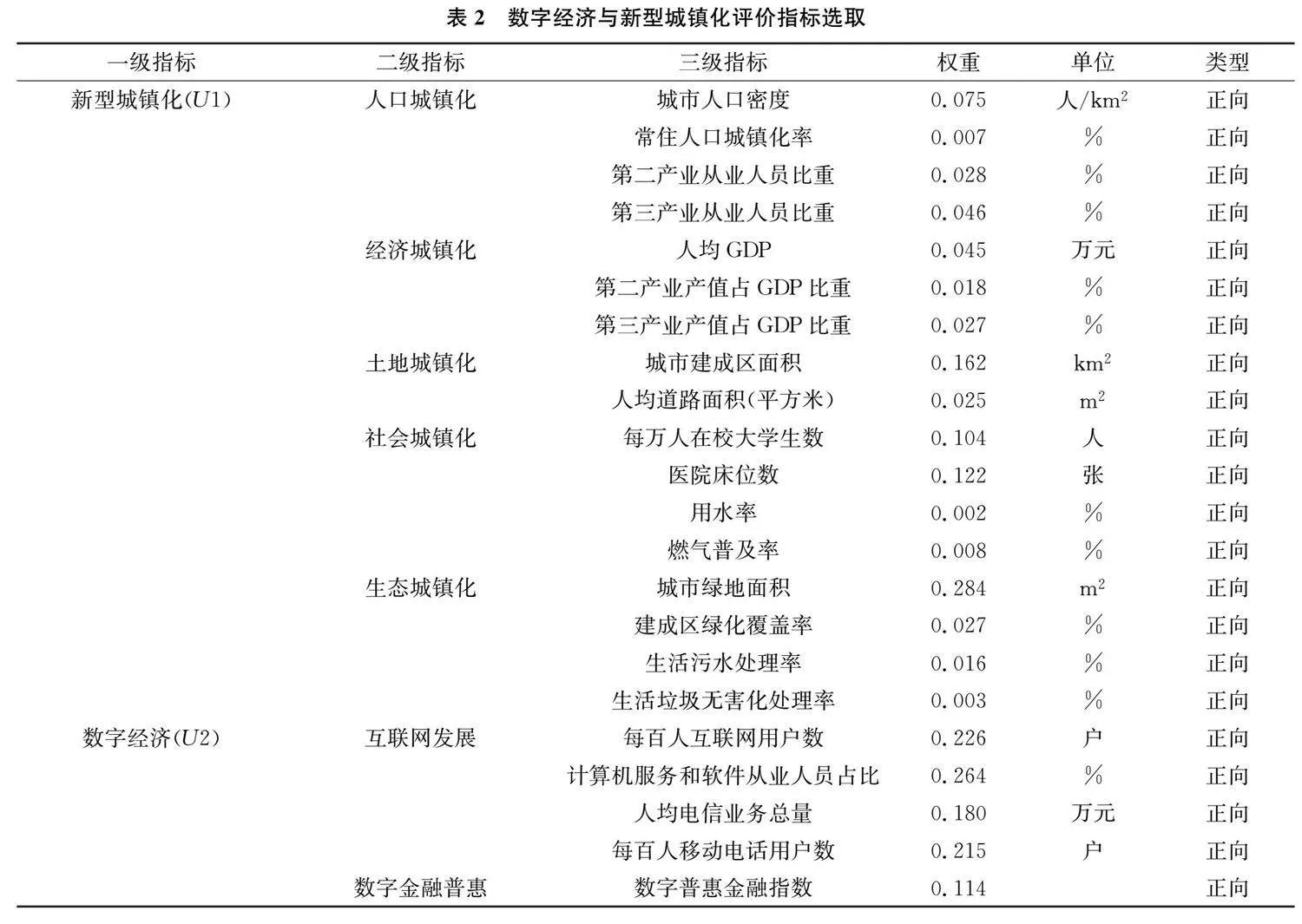

(二)指标选取

借鉴相关研究的思路与方法,选择在数字经济与新型城镇化两个方面选取指标。结合学者关于新型城镇化的研究现状,将新型城镇化划分为人口、经济、土地、社会和生态5个二级指标和18个三级指标,构建新型城镇化的评估指标体系[2]。在赵涛等人的研究基础上,将数字经济指标划分为2个二级指标,即互联网发展和数字金融普惠2个二级指标,5个三级指标,即百人中互联网宽带接入用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量、百人中移电话用户数和数字普惠金融指数[1]。如表2所示。

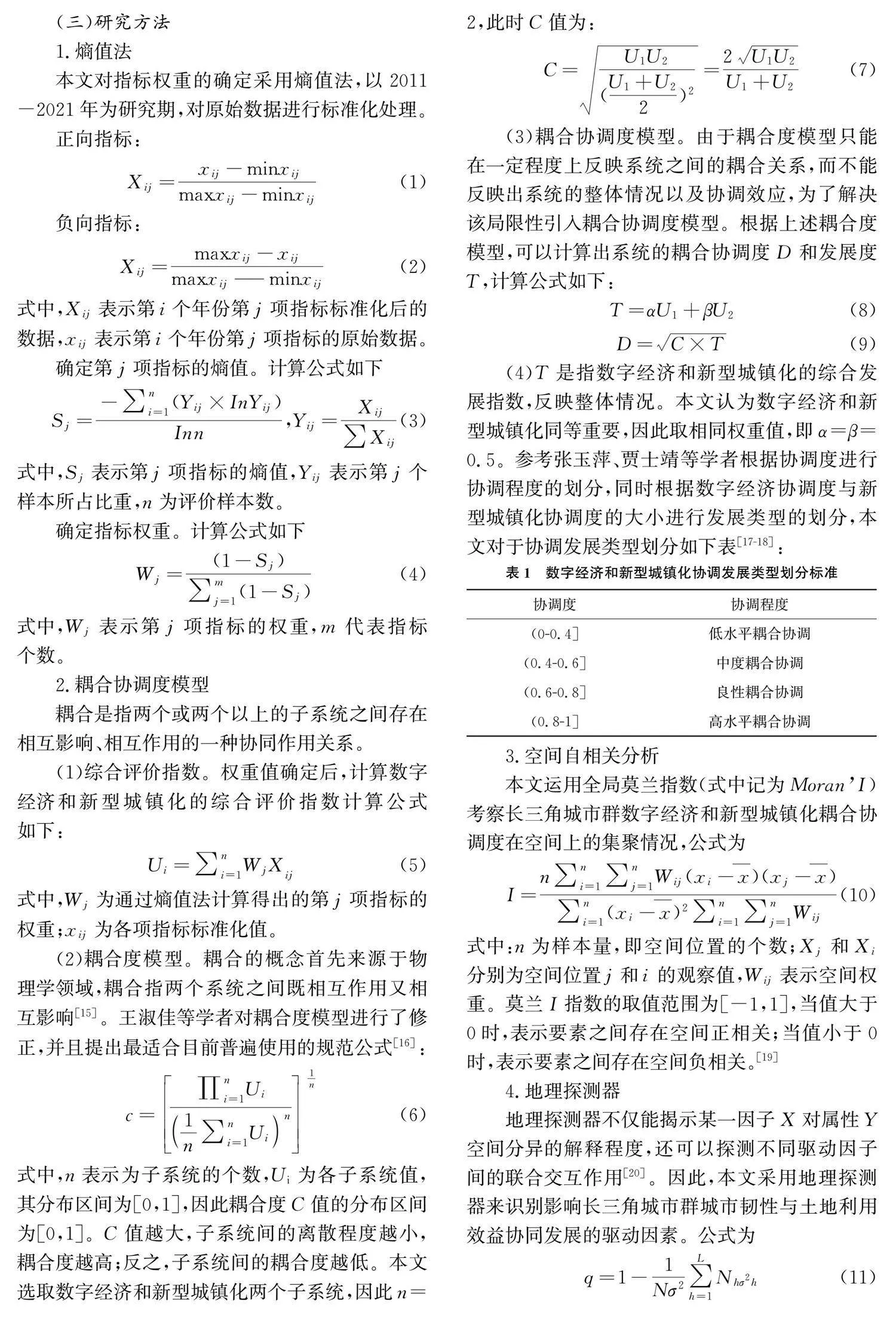

(三)研究方法

1.熵值法

本文对指标权重的确定采用熵值法,以2011-2021年为研究期,对原始数据进行标准化处理。

正向指标:

Xij= xij- min xij "max xij- min xij "(1)

负向指标:

Xij= "max xij-xij "max xij-- min xij "(2)

式中, Xij 表示第 i 个年份第 j 项指标标准化后的数据, xij 表示第 i 个年份第 j 项指标的原始数据。

确定第 j 项指标的熵值。计算公式如下

Sj= -∑ni=1(Yij×InYij) Inn ,Yij= Xij ∑Xij "(3)

式中, Sj 表示第 j 项指标的熵值, Yij 表示第 j 个样本所占比重, n 为评价样本数。

确定指标权重。计算公式如下

Wj= (1-Sj) ∑mj=1(1-Sj) "(4)

式中, Wj 表示第 j 项指标的权重, m 代表指标个数。

2.耦合协调度模型

耦合是指两个或两个以上的子系统之间存在相互影响、相互作用的一种协同作用关系。

(1)综合评价指数。权重值确定后,计算数字经济和新型城镇化的综合评价指数计算公式如下:

Ui=∑ni=1WjXij (5)

式中, Wj 为通过熵值法计算得出的第 j 项指标的权重; xij 为各项指标标准化值。

(2)耦合度模型。耦合的概念首先来源于物理学领域,耦合指两个系统之间既相互作用又相互影响[15]。王淑佳等学者对耦合度模型进行了修正,并且提出最适合目前普遍使用的规范公式[16]:

c= "∏ni=1Ui ""1 n ∑ni=1Ui n ""1 n "(6)

式中, n 表示为子系统的个数, U i为各子系统值,其分布区间为[0,1],因此耦合度 C 值的分布区间为[0,1]。 C 值越大,子系统间的离散程度越小,耦合度越高;反之,子系统间的耦合度越低。本文选取数字经济和新型城镇化两个子系统,因此 n =2,此时 C 值为:

C= """U1U2 ( U1+U2 2 )2 "= 2 ""U1U2 "U1+U2 "(7)

(3)耦合协调度模型。由于耦合度模型只能在一定程度上反映系统之间的耦合关系,而不能反映出系统的整体情况以及协调效应,为了解决该局限性引入耦合协调度模型。根据上述耦合度模型,可以计算出系统的耦合协调度 D 和发展度 T ,计算公式如下:

T=αU1+βU2 (8)

D= ""C×T "(9)

(4) T 是指数字经济和新型城镇化的综合发展指数,反映整体情况。本文认为数字经济和新型城镇化同等重要,因此取相同权重值,即 α = β =0.5。参考张玉萍、贾士靖等学者根据协调度进行协调程度的划分,同时根据数

字经济协调度与新型城镇化协调度的大小进行发展类型的划分,本文对于协调发展类型划分如下表[17-18]:

3.空间自相关分析

本文运用全局莫兰指数(式中记为 Moran’I )考察长三角城市群数字经济和新型城镇化耦合协调度在空间上的集聚情况,公式为

I= n∑ni=1∑nj=1Wij(xi-x )(xj-x ) ∑ni=1(xi-x )2∑ni=1∑nj=1Wij "(10)

式中: n 为样本量,即空间位置的个数; Xj 和 Xi 分别为空间位置 j 和 i "的观察值, Wij 表示空间权重。莫兰 I 指数的取值范围为[-1,1],当值大于0时,表示要素之间存在空间正相关;当值小于0时,表示要素之间存在空间负相关。[19]

4.地理探测器

地理探测器不仅能揭示某一因子 X 对属性 Y 空间分异的解释程度,还可以探测不同驱动因子间的联合交互作用[20]。因此,本文采用地理探测器来识别影响长三角城市群城市韧性与土地利用效益协同发展的驱动因素。公式为

q=1- 1 Nσ2 ∑ L h=1 Nhσ2h (11)

式中: q 表示影响因子对两个系统协调水平的影响力度,其值为[0,1],值越大表明影响因子对协调水平分异的解释力就越强; h =1,2,…,L为变量或因子的分层; Nh 和 N 分别为层 h 和全区的单元数; σ 2和 σ 2 h "分别是层 h 和全区因变量的方差。

二、结果与分析

(一)新型城镇化和数字经济发展水平分析

1.数字经济与新型城镇化的时序演变

如表3所示,从整体上看,2011年到2021年长三角新型城镇化和数字经济呈现出增长的发展态势。2011-2012年新型城镇化发展缓慢,2013年GDP增速较低,新型城镇化水平有所下降;2014-2021年新型城镇化快速发展,增幅较大约19.6%。这是因为近年来长三角地区第三产业占比快速增加,且2017年底中央农村会议强调要“重塑城乡关系、走城乡融合发展之路”。随着实体经济和数字经济的深度结合,2011-2021年数字经济呈现稳步增长态势,这期间长三角地区新型城镇化水平高于数字经济水平。从增长幅度来看,数字经济要明显高于新型城镇化。(见表3)

从新型城镇化来说,2011-2021年长三角地区新型城镇化的综合评价指数平均值由0.552增加到0.702,相对提高了27.2%,表明在近十年来我国新型城镇化发展程度稳步提升。这是由于长三角政府加强基础设施的建设和公共服务的延伸,特别是交通网络的建设,使得该区域各城市间的联系不断加深,区域间的差距不断缩小。

从数字经济来说,2011年到2021年长三角地区数字经济的综合评价指数平均值由0.169提高到0.453。随着数字技术不断更新,物联网、云计算、大数据、移动通信等数字化技术正被越来越多地应用于资源配置、公共服务等各个方面。这些数字技术的应用不断扩大,为资源的合理配置和提供公共服务带来了更多机会。表明在近十年来我国数字经济发展程度稳步提升。从年份上看,长三角地区2011-2014年数字经济初期持续发展,2014-2015年发展速度缓慢,2015—2021年数字经济水平稳步增长。这是因为2011-2014年该阶段数字经济的发展刚刚起步,网络技术在全国范围内开始被广泛运用,长三角城市群数字经济活力不断增长。2014-2015年以来长三角城市群注重补齐短板,加大了信息化基础设施的建设力度,拓展数字化应用领域以促进互联网与实体经济、传统产业的结合,因此这一阶段数字经济发展速度放缓。2015年起,长三角城市群将数据经济产业进一步做大做强,推动了未来科技城、高新科技园区和跨境电商试验区的建设,使得这个时期数字经济稳步发展。

2.数字经济与新型城镇化的空间演变

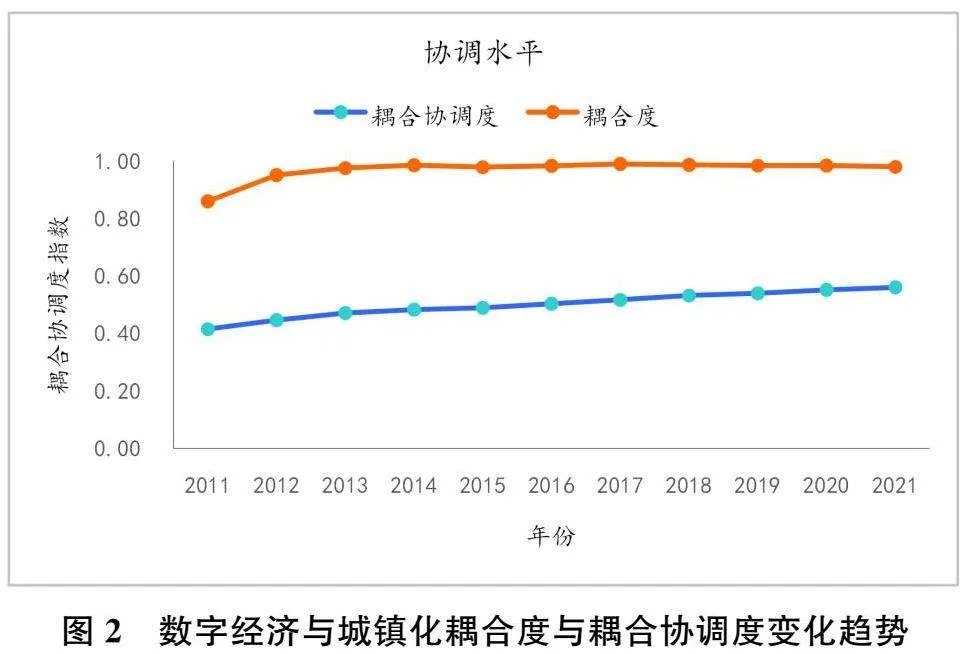

基于2011年、2015年、2021年新型城镇化和数字经济指数,利用Arcgis绘制典型年份新型城镇化和数字经济空间分布图。

从新型城镇化来说,如图1所示,2011-2015年,长三角各地级市新型城镇化指数迅速发展,上海南京作为一线城市新型城镇化水平较高,皖南苏北地区经济发展水平较低,二三产业带动力不足,新型城镇化水平不高。到2021年,长三角城市群大部分地区新型城镇化发展迅速,合肥和杭州等大型城市新型城镇化水平提升较快,但长三角城镇化发展不均衡、不协调问题依然存在。这是因为研究期内,长三角城市群积极推进新型城市建设、提升城市治理水平,长三角地区新型城镇化取得重大进展。(见图1)

从数字经济来说,2011年,长三角城市群的数字经济水平普遍不高。2015年,长三角城市群数字经济水均有提升,上海、南京、杭州宁波等城市提升明显。2021年,长三角区域数字经济发展较好,但城市群内各城市间数字经济发展并不均衡,上海、苏州、杭州等城市的数字经济综合指数遥遥领先,是泰州和马鞍山的两倍之多。安徽省各市数字经济水平均有提升,合肥数字经济发展良好,但其余城市如铜陵、安庆等地数字经济发展水平仍需加强。江苏省内数字经济发展较好的城市主要集中于苏南地区,浙江省以杭州市为首整体发展较好。这表明随着对数字经济的认识不断加深,在数字产业化和产业数字化推动下,数字经济在各地发展进程加快,且上海、杭州、南京、合肥这些省会城市发挥了引领作用。在这一阶段,浙江提出了“一号工程”,加快建设“三区三中心”,数字经济核心产业快速增长,规模占比明显提升,实现跨越性增长。这一阶段,江苏省建设国家重大科技基础设施,提高网上政务能力,数字经济发展稳步发展,且“十三五”期间江苏数字经济的增速是10%。2016-2021年安徽省出台《安徽省信息化促进条例》《安徽省“十三五”信息化发展规划》《支持数字经济发展若干政策实施细则》等深入实施“互联网+”行动,加快“数字江淮”的建设,发展迅猛。

(二)新型城镇化和数字经济耦合协调度分析

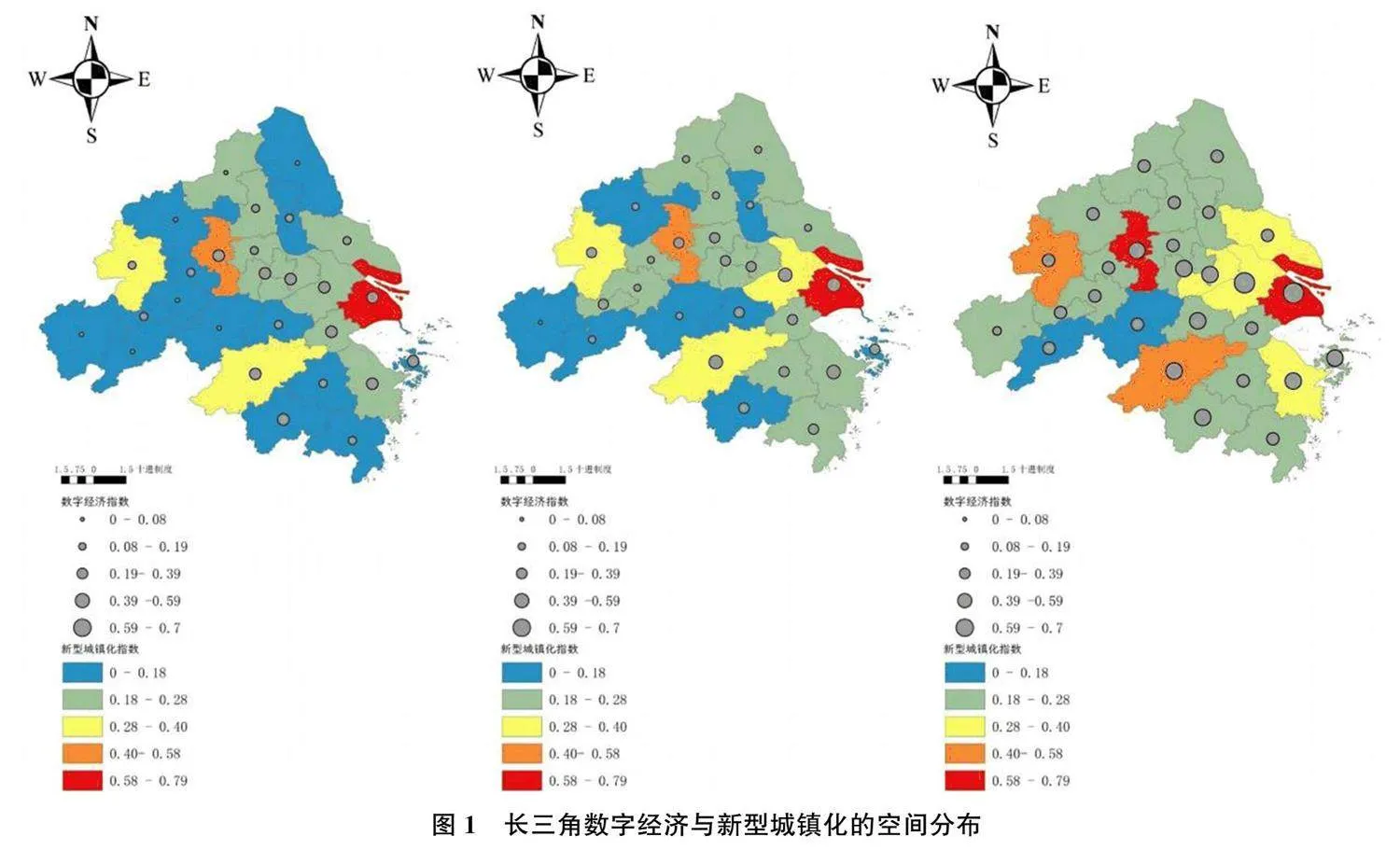

1.数字经济与新型城镇化的耦合协调度时序演变

从整体层面上看数字经济与新型城镇化两者的耦合度一直处于较高水平,而耦合协调度显出平稳上升的演变趋势。(见图2)

就耦合协调度来说,十一年间长三角城市群的耦合协调度平均水平从0.42增长到0.56,从低水平耦合阶段跨越到中度耦合阶段。这是因为随着我国数字化基础设施建设的不断加强完善,以物联网、云计算、大数据、移动通信等为典型代表的数字技术正在广泛运用于资源分配、公共服务等各个领域。数字经济已经逐渐成为推动中国经济发展的重要动力,和新型城镇化协调程度越来越高。

就耦合度来说,在2011年至2021年期间,长三角城市群的耦合度保持稳定,波动较小,均保持在0.85以上,达到了高水平耦合水平。这说明二者之间关系甚密,相互影响程度颇深。这是因为长三角城市群不仅注重新型城镇化的建设,同时也注重打造数字产业集群。一方面长三角城市群在新型城镇化进程中,工业化、信息化、智能化得以快速发展,为数字经济发展提供了无限的市场潜力。另一方面数字经济也促进经济高质量发展、产业转型升级,进而推动长三角地区新型城镇化的发展。

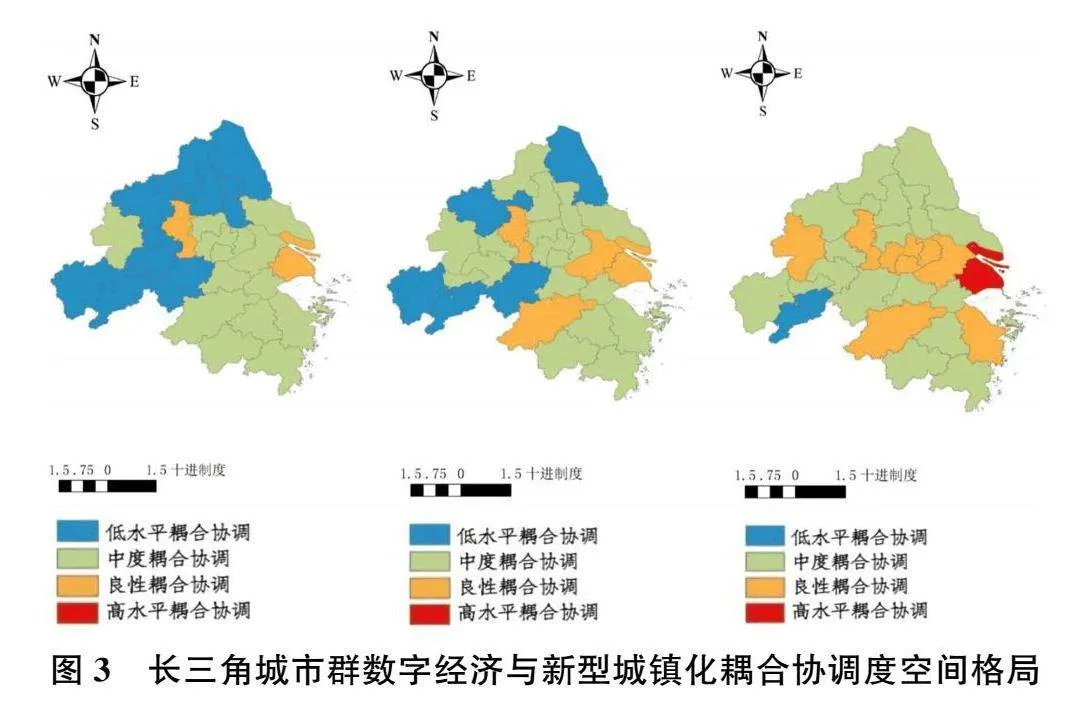

2.数字经济与新型城镇化的耦合协调度空间演变

为了对数字经济和新型城镇化耦合协调的空间格局演变关系进行分析,本文将耦合协调度划分为4种类型,并利用Arcgis绘制典型年份数字经济和新型城镇化耦合协调度的空间分布图,反映其演变过程,如图3所示。

整体而言,2011-2021年期间长三角城市群的数字经济与新型城镇化协同作用显著增强,且各地级市之间耦合协调差距减小。2011年长三角城市群耦合协调度跨越了从低水平耦合到良性耦合3个等级,而2021年耦合协调度跨越了从中度耦合到高水平耦合共3个等级。

2011年长三角城市群多数城市的耦合协调水平处于低水平耦合和中度耦合状态,只有南京和上海处于良性耦合状态。长三角城市群的耦合协调度整体水平不高,这是由于数字经济处于起步阶段,数字经济整体水平还比较低,数字化基础设施覆盖率低,数字产业的经济产值比重相对较低,总体上滞后于新型城镇化进程。且大部分城市的新型城镇化水平较低,对数字经济发展的影响较弱,故该区域耦合协调度较低。

2015 年,长三角城市群大多数城市耦合协调度都达到了0.4以上,大多数城市已达到中度耦合,其中江苏盐城,安徽滁州、安庆、池州和浙江的湖州城市协调度仍不高,处于低水平耦合。杭州和苏州由中度耦合城市上升至良性耦合城市,协调度进步明显,表明杭州和苏州的数字经济与新型城镇化发展水平逐步呈现出高度的关联性。中度耦合的城市达到18个,占城市总量的66.67%。这是因为南京、杭州等地经济发展较好,数字化基础设施的覆盖范围扩大,数字化产出水平进一步提高,数字经济逐步跟上新型城镇化发展的步伐。长三角数字经济与新型城镇化将进入良性耦合状态。

2021年,长三角城市群耦合协调度提升明显,上海达到高水平耦合,绝大多数城市进入中度耦合和良性耦合。具体而言,合肥-南京-常州-无锡-苏州-上海-宁波-杭州这些城市达到良性耦合及高水平耦合,呈“ K ”状分布,这是因为对于已经具备一定经济发展基础的城市来说,数字经济与其他产业的融合发展能够在区域数字经济的发展中起到重要的推动作用。此外,省会城市为中心的辐射效应起到了良好的效果。随着基础设施数字化进程加快和公共服务数字化水平持续提高,长三角地区成为数字产业化、产业数字化发展的经济高地。“互联网+5G”技术的运用促进了数字经济和实体经济的深度融合,促进长三角城市群数字经济与新型城镇化进一步协调发展。

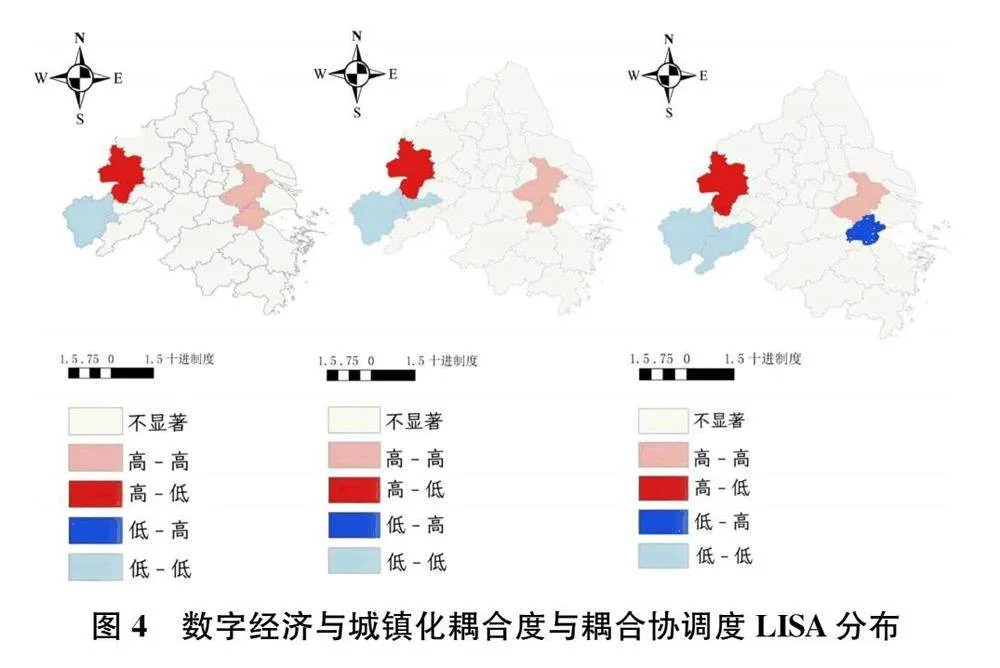

(3)空间关联格局

如表4所示,2011-2021年长三角城市群耦合协调度均为正值,且通过显著性检验,说明存在聚集效应。十一年间全局莫兰指数2011年的0.372下降到2021年的0.107,说明长三角各市耦合协调有一定程度的互动,但其空间依赖性则表现出由强减弱的变化态势,耦合协调水平从聚集状态趋向于随机状态,区间差异缩小。

如图4所示,总体上看,大部分城市的耦合协调度都属于不显著类型,而2011年至2015年间苏州、嘉兴新型城镇化与数字经济耦合程度高,且毗邻上海周边城市协同程度均在长三角前列,在 2011-2015年间属于高-高聚集区。而合肥市在2011年、2015年、2021年均为高-低集聚区,这说明合肥市耦合协调程度较高,但其周边城市耦合协调水平与之还有一些差异。低-低聚集区主要位于皖南地区,主要包括安庆市、铜陵市和池州市。

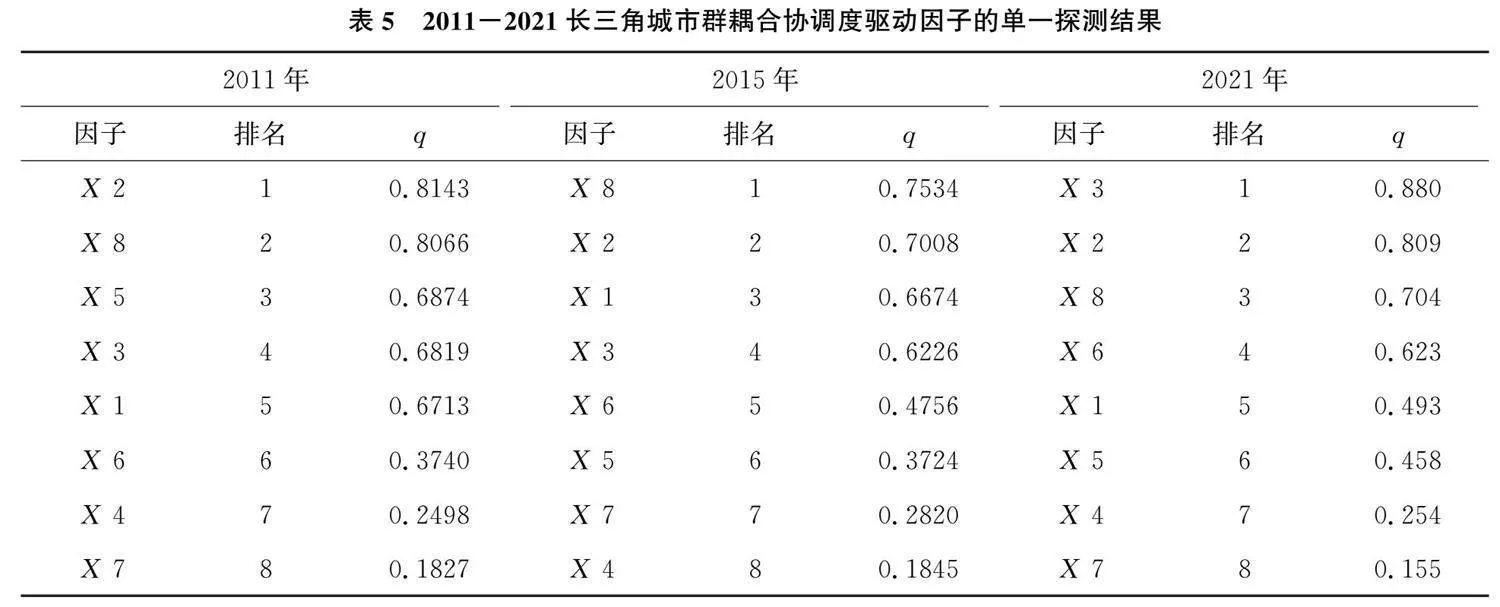

(4)耦合协调度的驱动因素

数字经济与新型城镇化的耦合协调度受众多因素的共同影响。在参考已有研究的基础上,本文利用地理探测器从数字基础设施、数字化程度、数字产业化程度、城市人口、城市经济发展、城市基础设施、城市居民生活水平城市绿色发展等多个方面分析影响长三角城市群数字经济与新型城镇化耦合协调度的主要驱动因素。相关变量的选 取具体如下:用光缆密度( X1 )刻画数字基础设施, 以互联网宽带接入用户数( X2 )表征数字化程度, 以专利数( X3 )反映数字产业化程度,以城镇登记 失业率( X4 )代替城市人口,以城镇居民可支配收入( X5 )表征城市居民生活水平,以公路货运量( X6 )表征城市基础设施,用城镇污水处理率( X7 )代表城市绿色发展,用地区生产总值( X8 )刻画城市经济发展。

由表5可知,8个影响因素对数字经济与新型城镇化协调度的解释力度都大于0,这表明它们均能在一定程度上推动两个系统的协同演进。其中,又以 X8 地区生产总值、 X2 互联网宽带接入用户数、 X3 专利授权数三个指标q值排名在3个时间段最为靠前,是强关联因素;而其余变量的 q 值排名在3个时间段里处于波动状态,属于较强关联因素。

社会经济发展是长三角城市群数字经济与新型城镇化耦合协调度的解释力度因素。更高的经济发展水平能促进数字经济的基础设施的建设和改善,为居民提供更多的工作岗位和收入来源、为传统产业的转型升级提供更好的环境和支撑。可见,地区生产总值的提高能有效促进数字经济与新型城镇化的共同提升,是推动两个系统协调发展的核心。

以互联网宽带接入用户数( X2 )表征的数字化程度和以专利数( X3 )反映的数字产业化程度是数字经济发展的重要因素,是城市发展的重要驱动力。随着互联网宽带接入用户数的增加,城市的数字化水平提高。另外,2022年我国数字经济核心产业发明专利授权量为33.5万件,占我国发明专利授权总量的比重为41.9%,伴随着专利授权数增加,促进了数字产业化程度的提高。数字化程度和数字化产业程度可以通过提高城镇居民收入、提高地区生产总值等方式促进新型城镇化的发展。

三、结论与建议

(一)结论

第一,就综合发展水平而言,时序上,2011-2021年长三角城市群数字经济和新型城镇化综合指数呈现稳步增长的变化特征,新型城镇化要明显高于数字经济;空间演变格局上,长三角城市群大部分地区新型城镇化发展迅速,城镇化水平较高,2021年上海、南京、合肥、杭州这四座城市数字经济发展水平较高,其他地级市仍存在一定的发展空间。就耦合协调发展水平而言,时序上长三角城市群数字经济和新型城镇化的耦合度均值保持在0.8以上的高水平耦合阶段,耦合协调度平稳增长,均值从2011年的0.42增长到2020年的0.56。

第二,通过莫兰指数发现,2011-2021年长三角城市群存在空间自相关和集聚效应,大部分城市的耦合协调度属于不显著类型,高-高集聚区主要位于上海都市圈的苏州和嘉兴,合肥在十年间 一直处于高-低集聚区,低-低聚集区主要位于皖南地区。

第三,通过地理探测器发现,光缆密度、互联网宽带接入用户数、专利数、城镇登记失业率、城镇居民可支配收入、公路货运量、城镇污水处理率、地区生产总值是推动长三角城市群数字经济与新型城镇化协同发展的重要影响因素,其中地区生产总值、互联网宽带接入用户数、专利授权数的解释力度最大。

(二)建议

根据上述研究结论,结合长三角城市群实际发展现状,为促进数字经济和新型城镇化耦合协调发展,提出如下建议:

第一,推动数字经济与新型城镇化同步发展、均衡发展。长三角城市群数字经济的发展水平相对滞后于新型城镇化的发展。因此,经济综合实力较弱的城市,比如池州、宣城,有关部门需要长期关注其数字经济和新型城镇化建设状况,根据地区的实地情况提出对策,保证整个区域内的数字经济与新型城镇化的均衡发展、迈向高质量耦合。

第二,推进长三角一体化建设,缩小城市群区域差异。贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,利用杭州、上海和南京等数字经济水平和新型城镇化水平较高的城市,带动长三角都市圈整体的数字经济发展和新型城镇化水平提升。因此长三角城市群应积极共建共享共用先进数据基础设施,推进政务数据资源共享开放,提升网上政务服务水平,突破“地域壁垒”,构建数字经济区域协同创新网络,实现数据信息互通。为各个地区带来更多的合作机会和发展空间,推动整个数字经济体系朝着更加协调和可持续的方向发展。

第三,利用数字经济赋能作用,推动新型智慧城市建设。助推智慧城市建设。在长三角新型城乡一体化建设过程中,还要继续加强长三角数字城镇建设,依托大数据、云计算、人工智能等信息技术手段助力社区管理和乡村治理,努力打造长三角数字化新型智慧城市。

第四,加强数字技术研发,推动产业数字化发展。通过实施“六大示范工程”,推动产业高质量发展。促进数字经济与实体经济深度结合,打造出一批具有示范效应的数字产业集群,辐射带动长三角一体化发展。一方面,为传统产业的转型升级提供适宜的政策环境;另一方面,积极培育新产业、新业态、新模式,调整长三角地区产业结构,实现区域经济的可持续发展。

[参 考 文 献]

[ 1] "赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[ 2] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[ 3] 中国信息通信研究院.中国数字经济发展报告(2023)[EB/OL].[2023-04-27].http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202304/t20230427_419051.htm.

[ 4] 王亚飞,张兴建,龚涛.我国数字经济发展对就业的多维影响:作用机理与经验证据[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2023,42(1):52-65.

[ 5] GUAN X,WEI H,LU S,et al.Assessment on the urbanization strategy in China:achievements,challenges and reflections[J].Habitat International,2018,71:97-109.

[ 6] 王常军.数字经济与新型城镇化融合发展的内在机理与实现要点[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2021,19(3):116-124.

[ 7] 左鹏飞,姜奇平,陈静.互联网发展、城镇化与我国产业结构转型升级[J].数量经济技术经济研究,2020,37(7):71-91.

[ 8] 丁志帆.数字经济驱动经济高质量发展的机制研究:一个理论分析框架[J].现代经济探讨,2020(1):85-92.

[ 9] 潘为华,贺正楚,潘红玉.中国数字经济发展的时空演化和分布动态[J].中国软科学,2021(10):137-147.

[10] 张凌洁,马立平.数字经济、产业结构升级与全要素生产率[J].统计与决策,2022,38(3):5-10.

[11] 陈静,方国斌.数字普惠金融对地区经济发展的影响[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版),2022(2):13-18.

[12] 孔芳霞,刘新智,周韩梅,等.新型基础设施建设与城市绿色发展耦合协调的时空演变特征与影响因素[J].经济地理,2022,42(9):22-32.

[13] 李菁,张毅.长三角城市群新型城镇化与生态效率耦合协调及驱动因素研究[J].生态经济,2022,38(3):109-114+141.

[14] 张引,杨庆媛,李闯,等.重庆市新型城镇化发展质量评价与比较分析[J].经济地理,2015,35(7):79-86.

[15] 丛晓男.耦合度模型的形式、性质及在地理学中的若干误用[J].经济地理,2019,39(4):18-25.

[16] 王淑佳,孔伟,任亮,等.国内耦合协调度模型的误区及修正[J].自然资源学报,2021,36(3):793-810.

[17] 张玉萍,瓦哈甫·哈力克,党建华,等.吐鲁番旅游—经济—生态环境耦合协调发展分析[J].人文地理,2014,29(4):140-145.

[18] 李志龙.乡村振兴-乡村旅游系统耦合机制与协调发展研究——以湖南凤凰县为例[J].地理研究,2019,38(3):643-65

[19] 袁家德,张杰,王玉纯.长三角城市群城市韧性与土地利用效益的耦合协调及驱动因素[J].陕西西师范大学学报(自然科学版),2023,5(6):72-83.

[20] 朱文娟,孙华. 江苏省城市土地利用效益时空演变及驱动力研究[J]. 中国土地科学, 2019, 33 (4): 103-112.

责任编辑:李晓春