明中都午门须弥座石雕刻纹饰的形态现象及其成因考析

2024-04-24周广超

摘 要: 明中都午门须弥座石雕刻纹饰是当时社会意识形态的物化反映。在将明中都午门须弥座石雕刻纹饰依内容划分为动物、植物花卉、几何三大类别基础之上,发现石雕刻纹饰尺寸失调、形制随意的形态现象。进而梳释出造成此现象的三重历史成因:由武官为主的官员和“本土”“海外”户籍的普通匠人共同组成的复杂工匠群体;就地开采石材的质地、肌理所造成的视觉形态;工匠劳役繁重导致心理情绪的宣泄与转化。

关键词: 明中都;石雕刻纹饰;形态现象;历史成因

中图分类号:J520 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)01-0007-08

作者简介: 周广超,安徽科技学院人文学院讲师,硕士,研究方向:民族艺术与文化遗产(安徽 滁州 239000)。

基金项目: 明文化研究资助项目“明中都砖石雕刻文化基因范式与图像检索研究”(2022RW02);安徽省高校哲学社会科学研究重点项目“文化数字化战略下安徽省非物质文化遗产传播机制与提升路径研究”(2023AH051825)。

收稿日期:2023-09-05

中都城坐落在今凤阳县城中心,始建洪武二年(1369)九月,于洪武八年(1375)四月丁巳,朱元璋以“劳费”下令罢建“功将完成”的皇家工程。历时六年之久,虽未成为明代的政治中心,但都城整体规划宏伟,雕镌图案丰富。自20世纪60年代起,以王剑英先生①为代表的一批考古专家,先后对明中都遗址进行多次勘探挖掘,出土了大量雕刻精美纹饰的石构件文物,它们折射出了都城建筑群的宏伟气势和皇家威严,也成为研究明初社会文化和审美形态难得的实物资料。随之学者们基于考古学、历史学、艺术学等学科理论和方法,宏观地探讨出土的石雕刻纹饰图案,极大地丰富了中都城的研究成果。笔者借地缘之便,多次前往明中都遗址、凤阳县博物馆、凤阳县考古研究所进行考察交流,并整理午门须弥座遗存(东观、西观、正面、门洞、背面)的石雕刻②。经比较发现同类别纹饰形态存在迥异的现象,而这一问题还未曾开展相关学术研究。因此,通过对明中都遗存的石雕刻纹饰进行系统性梳理,并提出问题:导致明中都同类的石雕刻纹饰形态迥异的历史成因是什么?故本文试图在横跨历史学和社会学学科视野下,结合文献材料和田野考察,对此问题进行考析。

一、午门须弥座石雕刻纹饰类别分布

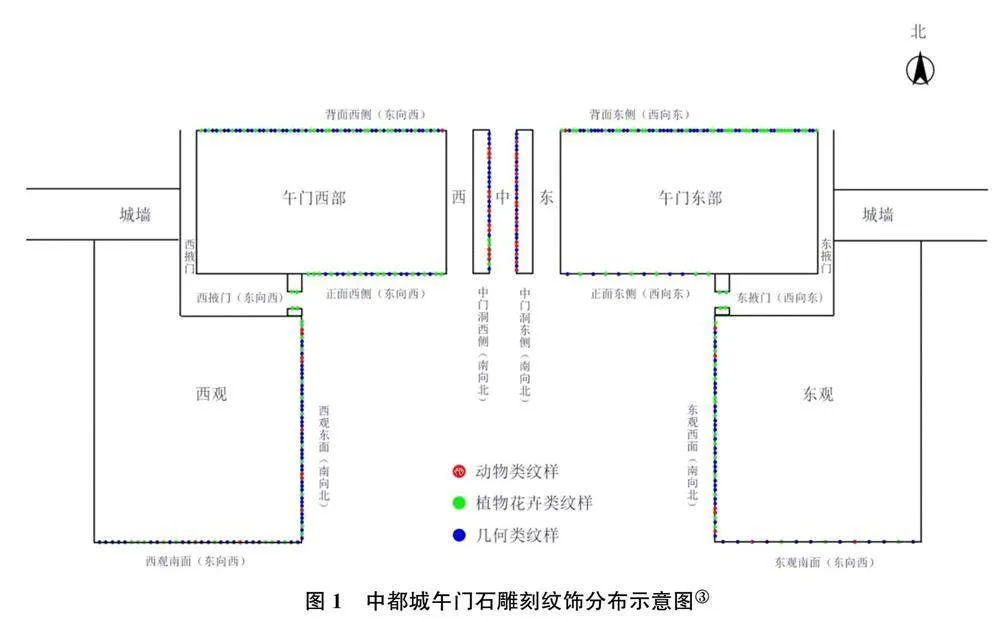

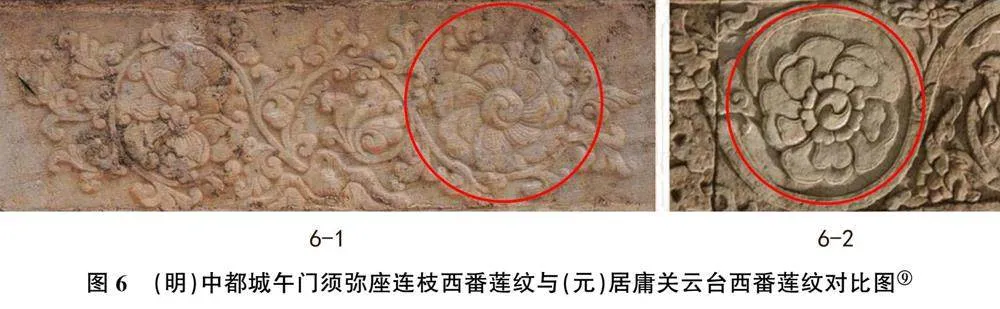

明中都午门须弥座是至今唯一保留在原建筑上的石雕刻艺术遗存,也是唯一使用石雕刻纹饰的城门[1]。纹饰主要分布在午门东观须弥座(南面、西面);午门西观须弥座(南面、东面);午门正面须弥座(东侧、西侧);午门门洞须弥座(中门洞东侧、中门洞西侧、西门洞西侧、东掖门、西掖门);午门背面须弥座(东侧、西侧)5处的束腰和圭角构件位置。石雕刻虽然遭到破坏和风化,但是大部分保存完整,可以清晰辨识纹饰图案。笔者根据午门纹饰分布结构(图1),整理石雕刻纹饰393幅,依雕刻内容划分为动物、植物花卉、几何3大类装饰图案(表1)。

(一)动物类

明中都午门须弥座动物类的石雕刻纹饰有龙、凤凰、狮子、梅花鹿、麒麟、虎、象等,共47幅。午门东观须弥座遗存7幅,其中东观南面2幅,东观西面5幅。午门西观须弥座遗存10幅,其中西观南面2幅,西观东面8幅。午门门洞须弥座遗存28幅,其中中门洞东侧17幅,中门洞西侧11幅。午门背面须弥座遗存2幅,背面东侧和西侧各1幅。所雕刻的瑞兽动物具有温柔憨态的形象特征,被赋予诸多吉祥的内容,寄托了当时不同社会阶层对美好人生和社会生活的愿景。

(二)植物花卉类

明中都午门须弥座植物花卉类的石雕刻纹饰主要有折枝、连枝的西番莲、牡丹、莲花、菊花等,共129幅。午门东观须弥座遗存18幅,其中东观南面3幅,东观西面15幅。午门西观须弥座遗存21幅,其中西观南面9幅,西观东面12幅。午门正面须弥座遗存20幅,其中正面东侧6幅,正面西侧14幅。午门门洞须弥座遗存10幅,其中西门洞西侧3幅,东掖门3幅,西掖门4幅。午门背面须弥座遗存60幅,其中背面东侧35幅,背面西侧25幅。最值得一提的是,植物花卉连枝组合,一幅图案中雕刻两种或者三种不同的花卉植物,画面饱满而富有张力,且具有双重甚至多重的吉祥寓意。

(三)几何类

明中都午门须弥座几何类的石雕刻纹饰有方胜、万字、云朵,共217幅。午门东观须弥座遗存35幅,其中东观南面9幅,东观西面26幅。午门西观须弥座遗存56幅,其中西观南面21幅,西观东面35幅。午门正面须弥座遗存18幅,其中正面东侧6幅,正面西侧12幅。午门门洞须弥座遗存34幅,其中中门洞东侧18幅,中门洞西侧15幅,西门洞西侧1幅。午门背面须弥座遗存74幅,其中背面东侧37幅,背面西侧37幅。几何纹饰简洁抽象,立体叠加,极富穿透力。值得注意的是,二连或三连的方胜纹均在菱角处附加方孔钱形结,有的三连方胜中间夹饰一元宝纹。赋予丰富内涵的同时,也彰显了强烈的视觉效果。

综上所述,明中都午门须弥座所雕刻的动物、植物花卉、几何3大类纹饰,其中几何纹饰数量最多,约占总数量的二分之一;植物花卉纹饰次之,约占总数量的三分之一;动物纹饰数量最少,仅仅约占总数量的八分之一。虽然它们遗存的数量有限,但实为明代石雕刻艺术之典范,更是中国石雕刻艺术史上极具代表性的石雕刻艺术群。

二、午门须弥座石雕刻纹饰的形态现象

明中都午门须弥座纹饰内容丰富,所刻之像饱满生动,而精美的图案背后却隐匿着同一纹饰形态迥异的现象,概括起来主要包括纹饰的尺寸不一和规制随意2种现象。故选取典型的纹样进行详细分析。

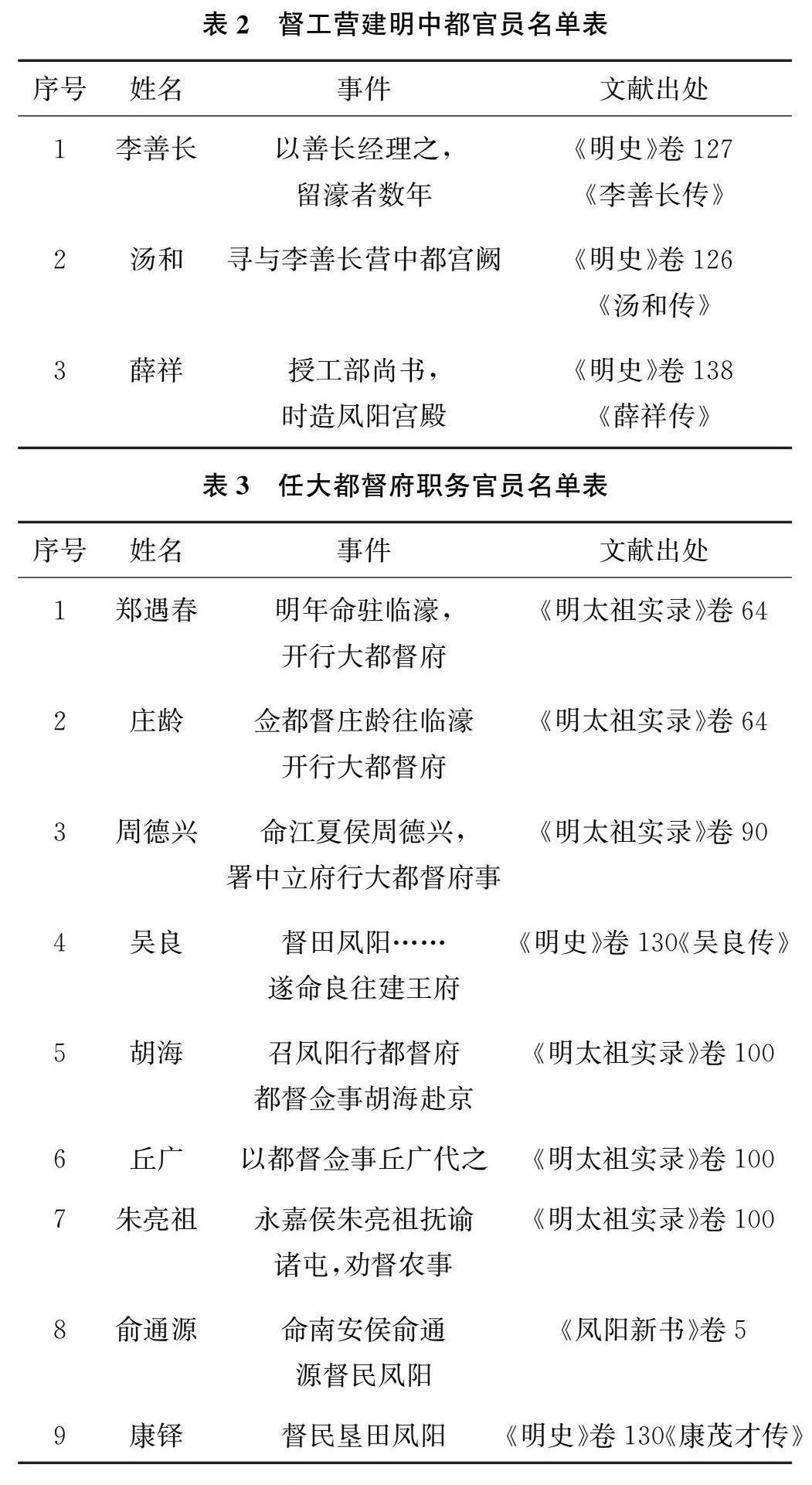

(一)形态现象一:纹饰尺寸迥异

使用尺寸测量仪对明中都午门须弥座遗留的纹饰进行精准丈量,发现尺寸截然不同。由几何类别中的方胜纹可以看出(图2)。图2-1方胜纹总长度为65cm,左边菱形的长度是32cm,右边菱形的长度是33cm;左边菱形内高尺寸是19cm,右边菱形内高尺寸是20cm;左边菱形边长(左④)是22cm,右边菱形边长(右④)是19cm;压角相叠的菱形内高尺寸是8cm,内长尺寸是13cm。对比两个菱形的尺寸发现:两个菱形的长度相差1cm;两个菱形的内高尺寸相差1cm;菱形边长相差3cm。图2-2方胜纹总尺寸是75cm,左右两个菱形长度均为37.5cm;左边菱形内高21cm,右边菱形内高22cm;左边菱形边长(左④)17cm,右边菱形边长(右④)20cm;交叉构成的菱形内高11cm,内长18cm。对比两个菱形的尺寸发现:两个菱形的长度相同;两个菱形的内高尺寸相差1cm;菱形边长相差3cm。整体对比图2-1、2-2可见,方胜纹的尺寸不固定。此现象可从两方面窥探端倪,一则同一方胜纹的尺寸不同。左右两个菱形的长度、高度、边长相差在1~3cm范围之内。二则方胜纹之间的尺寸亦有所差异。例如,图2-1、2-2中两个方胜纹在长度、高度,以及相叠的菱形长度和高度尺寸相差10cm以内。

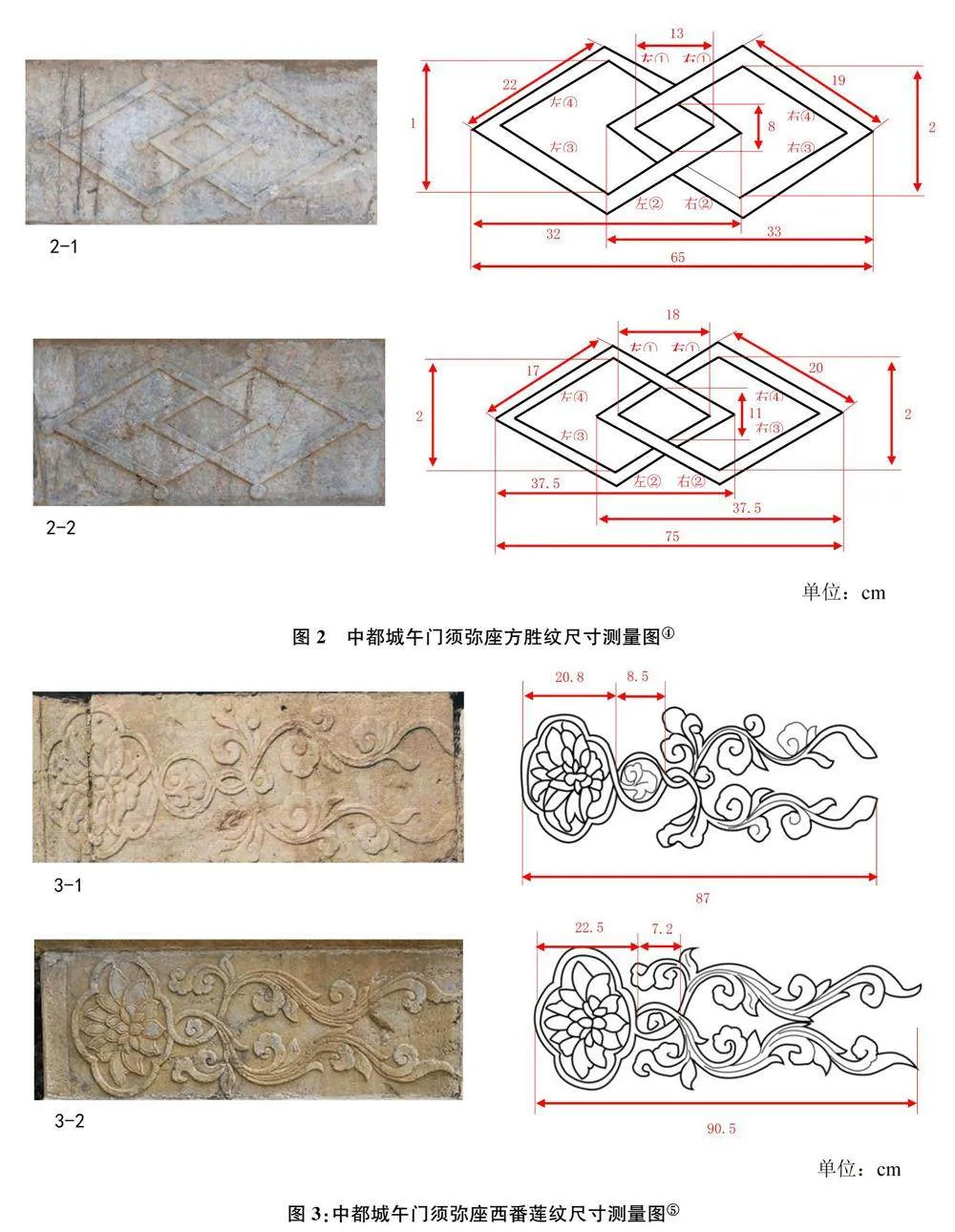

同时,明中都午门须弥座遗存的其他类型纹饰也存在这一现象(图3),图3-1西番莲纹总长度为87cm,花头长20.8cm,花头下方的交接枝蔓长8.5cm。图3-2西番莲纹总长度为90.5cm,花头长度是22.5cm,花头下方的缠绕枝蔓长7.2cm。整体对比图3-1、3-2西番莲纹饰的骨架尺寸,总长度相差3.5cm,花头长度相差1.7cm,交接枝蔓的长度相差1.3cm。由此可知,同一形态的西番莲纹,雕刻的尺寸和角度有所差异,即使其他形态的西番莲纹亦是如此[2]。那么,明中都午门须弥座纹饰尺寸迥异的现象有违对称均衡的结构法则。在一定程度上必然会“偏离”传统形式美的规律(均齐与平衡、对称与照应等)[3],不仅有失稳重而端庄的视觉效果,还欠缺体现古代皇城建筑的中庸之道和皇权威严的思想。在建造明中都的高标准之下,午门须弥座石雕刻纹饰却出现尺寸迥异的形态现象,不禁博考经籍。

(二)形态现象二:纹饰规制随意

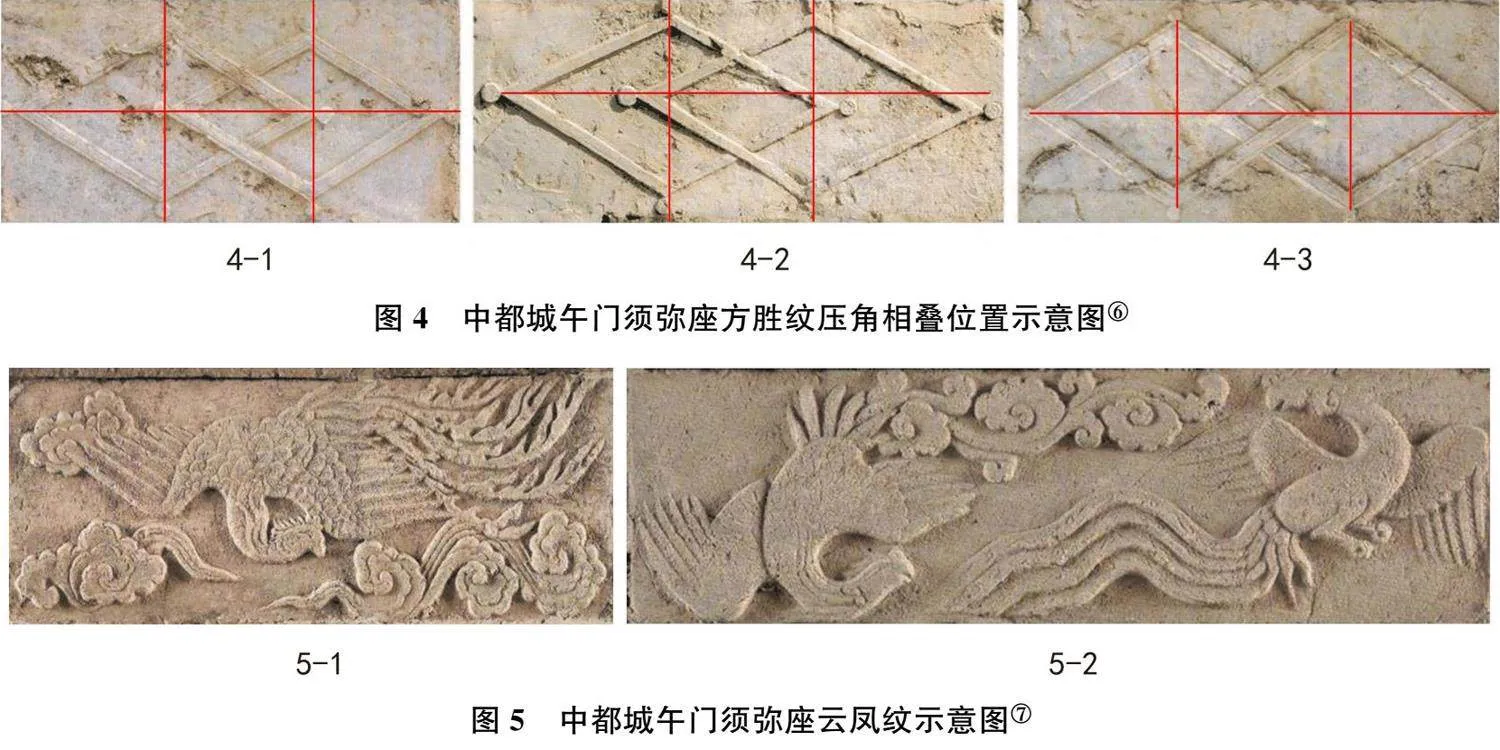

明中都午门须弥座石雕刻纹饰形态的另一现象是构成位置变化不固定。由几何类别中的方胜纹可以看出(图2)。一是方胜纹的两个菱形压角 相叠上下顺序多变。图2-1两个菱形重叠,上半部分右①菱边交错在上,左①菱边交错在下;下半部分左②菱边交错在上,右②菱边交错在下。而图2-2则是上半部分左①菱边叠压在右①菱边之上;下半部分左②菱边在右②菱边之下。二是方胜纹的两个菱形压角相叠位置随意(图4)。垂直角度测量相叠位置大致为同心菱形的两个锐角点与两个菱形的钝角点在同一垂直水平(图4-1)。同心菱形的两个锐角点超过两个菱形的中间垂直位置(图4-2)。同心菱形的两个锐角点未超过两个菱形的中间位置(图4-3)。平行角度测量两个菱形与构成的同心菱形,平行角度位置也变化不固定。可见所雕刻的方胜纹在横、竖位置上未完全形成 同心的形态。同时,动物类别中云凤纹的形态规制亦是随意(图5)。图5-1云凤纹刻8对羽翅,5条火焰状尾巴。图5-2云凤纹刻6对羽翅,左边的凤5条短尾,2条卷云状长尾,共7条尾巴。右边的凤2条短尾,4条弯曲状长尾,共6条尾巴。整体对比可知,即便是同一类别纹饰也无严谨的形态规制。

三、午门须弥座石雕刻纹饰的历史成因释证

皇家建筑石雕刻纹饰承载着当时统治者的皇权思想与中华传统纹饰的特定文化内涵,亦是特定社会背景下记录人们生活状况的历史产物。明中都午门须弥座石雕刻纹饰作为明初社会、政治、经济、文化集中反映的实物证据。同时,也是在吸收“西方概念”和继承“本土概念”的基础上重塑自身形态,并最大化解释当时的价值观念。如此,明中都午门须弥座石雕刻纹饰形态出现尺寸迥异和规制随意的现象也必然由多重因素所导致的。此历史成因主要概括为:工匠群体的复杂性;就地石材的坚硬性;工匠心理的对抗性。

(一)创作主体——工匠群体的复杂性

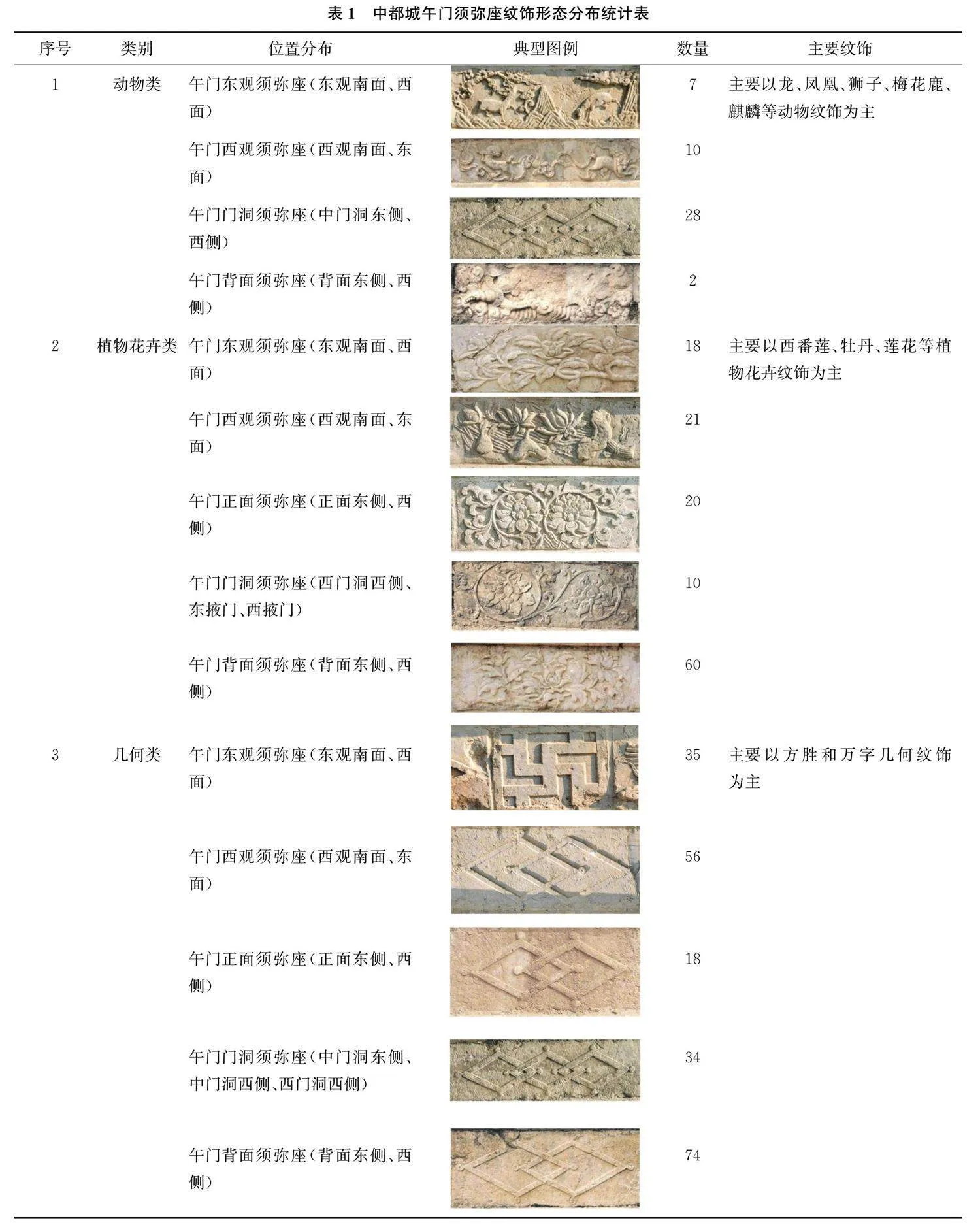

工匠群体的复杂性究其根本在于人员的构成。文献中尽管没有关于明中都所有工匠名单的记载,但从明初的社会制度中能找到交叉线索。洪武初年朱元璋在沿袭元代匠户制度的基础上编定工匠户籍[4]。在编的“百工技艺”之人既有本土工匠,估计也有元蒙统治者在与阿拉伯、波斯、中亚、高丽、越南、尼婆罗等国家、地区战争中俘虏而来的“外籍”工匠[5]。营建明中都全国征调“工作人匠,将及九万”[6],这九万工匠中除了本土工匠外,也许包括大量的“色目人”⑧工匠。从遗留的元代石刻与中都城午门须弥座石刻的纹饰对比或许可以看出端倪(图6),明中都连枝西番莲纹饰的右花头是两层逆时针旋转的花瓣(图6-1),元代居庸关云台西番莲纹饰的花头是三层顺时针旋转的花瓣(图6-2),且花头中间部位都是两片待开的螺旋状花瓣,可见在明中都西番莲纹饰中可以看到元代工艺的“影子”。这也正是元代匠户中的“外籍”工匠,将“海外”的工艺技术和审美观念带到本土,并与之碰撞、交流、融合的结果。同时,也可以看出朱元璋对“色目人”没有持歧视态度,而是将他们看作与本土工匠一样参与工程建造,并共同组成了工匠群体中的“普通工匠”。

除此之外,工匠群体中亦含明廷设置的官员。这类官员群体又可以细分为直接参与和间接参与营建明中都的两类子官员群体。直接参与营建的官员,即工部官员(工部尚书、工部侍郎、营缮清吏司司卿、少卿,营缮所所正、所副、所丞等)。工部相关部门官员负责定夺批准由专人或者专门机构设计的纹饰图案,然后派官员监督“普通工匠”施工。有史可稽,明中都建造期间,先后派遣李善长、汤和、薛祥等文武官员督查或参与营建事宜(表2)。派遣的3位淮西勋贵中仅李善长一人为文官,其余皆为武官[7]。负责督工的官员群体大部分以武官构成,也许他们本身欠缺对工艺的审美观念,审核验收雕刻的纹样时也难免会出现不严谨。间接参与营建的官员,即在凤阳担任大都督府职务的勋贵,他们的任务只是“抚辑移民,劝督农事”,为营建明中都做好“后勤”保障。文献中明确记载的有郑遇春、庄龄、周德兴、吴良、胡海、丘广、朱亮祖、俞通源、康铎等(表3),他们的身份皆为勋贵武臣。且基本上属于淮西官僚地主集团,当时集团内部对朱元璋敬重稍减,自恃较多,相互依靠,即使其他的官员督工出现些许纰漏,也可能会佯为不见。

由此可见,营建明中都的工匠群体是由“本土”“海外”户籍的普通工匠和以武官为主的官员两类子群体构成的。两条线索共同反映了工匠群体的复杂性,也正是复杂的工匠群体最终导致了明中都午门须弥座石雕刻纹饰形态现象的出现。

(二)物质媒介——就地石材的坚硬性

明中都午门须弥座石雕刻纹饰形态现象的另一历史成因,即就地开采石材的坚硬程度。明初开采、搬运石材是一项非常艰巨困难的工程,当时没有运输车辆机械,仍处于人力开凿、搬运阶段。一块块石材从开采地搬运到建造工地绝非易事,如果距离特别远就更加困难。何况营建明中都所需石材数量众多,只能在凤阳附近寻山开采,绝不会到百里、千里的地方凿石取料。例如,北京故宫午门须弥座的石材就取自北京房山区大石窝,《北游录》记载:“京师白石如玉,出都城北三山大石窝”[8]。经调查发现建造明中都所用石材主要来源于凤阳县境内的栗山和独山⑩,其中就包括午门须弥座的石雕刻石材。至今栗山和独山依然还有当年开采石材遗留的采石坑和零星的废弃石材。例如,在栗山西北处位置遗留有数十个带有明显开凿痕迹的采石坑,十余处坑内还存有当时开凿的石料坯和切割雏形的方的或圆的石块。同时,在独山北边面积约4500平方米的姚湾采石场遗址内,也遗留了20多块的长条石材。为进一步证实石材的产地,对两处采石坑的石料与明中都午门须弥座石雕刻石材的颜色、质地、密度进行检测,所获得的数据大致相同。

栗山和独山所产石料的质地决定着明中都午门须弥座石雕刻纹饰的视觉效果。将明中都午门须弥座所用白玉石和北京故宫午门须弥座所用的汉白玉的莫氏硬度、抗压性、抗弯性和吸水率进行对比,发现明中都午门须弥座白玉石的莫氏硬度为3.4-4、抗压性≥130Mpa、抗弯性≥11.1Mpa、吸水率≤0.23%;而北京故宫午门须弥座汉白玉的莫氏硬度为2-4、抗压性≥100Mpa、抗弯性≥10Mpa、吸水率≤0.5%。由此可见,明中都午门须弥座的雕刻石料的碳酸钙 CaCO3、氢氧化钙 Ca(OH)2、氧化钙CaO等B11成份数值促就的莫氏硬度、抗压性等物理性能较高,也说明了石材的质地细密坚硬,抗压强度高,不容易风化。栗山和独山的石材是非常适合用作建筑基座材料的,但是对于工匠雕刻纹样却有极大的困难。尤其是当时的工匠仅仅利用锤、凿、钎等工具雕凿,必然导致了施工异常费力。再加之在规定的工期内,雕刻规模之大,雕饰之奇巧华丽的纹饰[9],更是困难重重。凡此种种,工匠们为了避免延误工期,即使所刻纹饰形态出现不规则的现象,他们也没有时间精力重新雕刻,只能不得已而为之。故物质媒介在一定程度上影响着纹饰雕刻的形态、效率和观念,此亦进一步明确了明中都午门须弥座石雕刻纹饰形态呈现不合规范现象的原因。

(三)创作意识——工匠心理的对抗性

自“诏以临濠为中都,始命有建司置城池、宫阙如京师之制焉”,至“上还自中都……诏罢中都役作”的六年建造期间[10]。“土木之工既兴,役重伤人”[11],加之“董其役者又督工之太急”[12],以至出现工匠用‘持兵斗殿脊’的压镇法,诅咒大明王朝不安宁,也反映出了对明中都营建劳役过重、督工太急的无声反抗[13]。可见工匠身受苦楚,乃至多以累死的严重情况时有发生。在这种劳役疾苦的生存环境中,工匠们内心产生了极大的愤怒。以至在朱元璋到凤阳视察之时,工匠进行了示威反抗斗争,朱元璋血腥地屠杀工匠,进行镇压[10]78。此次小规模的反抗不仅仅是几百上千个工匠的问题,而是反映了营建明中都“民以百万之众,终岁在官供役”[14]的抵触情绪,同时也代表了囚犯、罪官及其家属的内心活动。工匠们在示威斗争镇压遭到后还是继续苦作劳役,役重伤人的现状并没有得到改变,心理情绪积攒到一定的临界值且无处宣泄,他们只能将目光转移到“施工”任务。即通过雕刻行为来发泄劳役疾苦的抵触心理。甚至工匠们内心也是十分清楚的,就算是出色的完成雕刻任务,也不可能改变他们的生存现状,更不可能回到原籍与家人团聚。他们正是处于这样一种内心绝望的心理态度,来面对残酷的环境和冰冷的石块。

正如心理学家波果斯洛夫斯基提到:“情绪不是在人的认识活动之外所存在的,而是在整个活动过程中所产生的,并且制约着活动的发展”[15]。工匠们在雕刻明中都午门须弥座纹饰中亦是如此,纹饰自身本来是没有任何温度和情绪的,是经过工匠们的雕琢后,被赋予了“情感”,才呈现出了它们的“样貌”和“生命”,也就是他们的主观心理意识到客观实体形象的转化。故工匠在繁重压迫的环境中“上不得奉养父母,下不得欢妻抚子”[16],引发怨嗟愁苦之声高涨。在劳作时产生的反抗心理情绪,也自然渗透到雕刻纹饰的结构和语言中,导致了明中都午门须弥座石雕刻纹饰形态出现不规则的现象。

四、结语

明中都午门须弥座石雕刻纹饰作为中国传统艺术图案宝库中的瑰宝,是工匠通过石材来凿刻的视觉形象,也是遗存数量最多、规模最大、极具价值的建筑部位。整理遗存的石雕刻纹饰,大致可分为动物、植物花卉、几何三类。经测量,它们在视觉审美上呈现尺寸不统一,形制不规范的现象,而这些形态现象表现出一定的特殊性,但更突出的是反映了当时社会的经济、政治、文化的特点,以及工匠的生活水平和心理状态。即“时运交移,质文代变”,言外之意就是“艺术是时代的镜像,时代是艺术的源泉,不同的时代会产生不同的艺术”。显然,缘于负责凿刻工匠群体的复杂性(创作主体);雕刻石料来源的就地性(物质媒介);工匠群体心理的对抗性(创作意识)等历史因素综合作用下,导致了石雕刻纹饰形态现象的出现。总而言之,明中都午门须弥座石雕刻纹饰承载着多重原因才展现出“特殊”的视觉效果。它是在明初封建统治者下,工匠群体的血汗结晶,凝聚着无穷的辛酸血泪,所创造的石雕刻艺术。这些纹饰不仅对明清以来的图案装饰艺术产生了重要的影响,而且为探讨元末明初石雕刻艺术发展提供了可靠的实物证据。同时,也有助于学者们研究营建明中都的历史情况,乃至为其他的中国传统石雕刻艺术图案提供新的线索,实属留给后世珍贵的文化遗产。

[注 释]

① "王剑英(1921—1996),历史地理学家和明清史专家,1969年至1975年在凤阳工作期间,对中都城进行实地寻访和考察,收集了大量的宫殿石刻供版、瓦件、城砖等实物和文献资料。详实的考证和论述了中都城的设计规划和建筑群的兴废、变迁状况。于1975年油印两版《明中都城考》书稿,1981年再次对中都城遗址考察,并对书稿增补修正后正式出版《明中都》(中华书局,1992年版)。

② 午门须弥座石雕刻遗存数量统计如下:午门东观须弥座,东观南面14块,东观西面46块;午门西观须弥座,西观南面32块,西观东面55块;午门正面须弥座,正面东侧12块,正面西侧26块;午门门洞须弥座,中门洞东侧35块,中门洞西侧26块,西门洞西侧4块,东掖门3块,西掖门4块;午门背面须弥座,背面东侧73块,背面西侧63块。

③ 图1源于笔者实地考察绘制。

④ 图2为中都城午门须弥座方胜纹尺寸测量

图。左图源于笔者实地拍摄,右图源于笔者绘制。

⑤ 图3为中都城午门须弥座西番莲纹尺寸测量

图。左图源于笔者实地拍摄,右图源于笔者绘制。

⑥ 图4为中都城午门须弥座方胜纹压角相叠位置示意图,源于笔者实地拍摄,并绘制。

⑦ 图5为中都城午门须弥座云凤纹示意图,源于笔者实地拍摄。

⑧ “色目人”是元朝统治者通过战争“掠夺”来的西域及欧洲人的统称,属于四等人中的第二等人,“色目人”不是一个民族,而是多民族的混合体。

⑨ 图6为(明)中都城午门须弥座连枝西番莲纹与(元)居庸关云台西番莲纹对比图。中都城午门须弥座连枝西番莲纹(左)源于笔者实地拍摄,(元)居庸关云台西番莲纹(右)源于笔者发表在《滁州学院学报》,2022年第4期《西番莲纹的复合形制与历史释因——基于明中都出土石雕刻的考察》一文中的图2。

⑩ 栗山又称老离山、老梨山、丽山等,位于凤阳县官沟乡,北麓冈坡为石刻采石场,距离中都城约25公里。独山位于凤阳县府城镇东面,距离中都外城埂百十米左右。

B11""由凤阳县博物馆组织第三方检测公司,采集明中都午门须弥座石块和栗山、独山石块样本,对石块的酸钙 CaCO3、氢氧化钙 Ca(OH)2、氧化钙CaO等主要成份进行检测对比。

[参 考 文 献]

[ 1] "阚绪杭,唐更生.凤阳明中都石雕刻艺术遗存考古调查报告(上)[M].北京:文物出版社,2019:68.

[ 2] 周广超,李晓东,刘欣,等.西番莲纹的复合形制与历史释因——基于明中都出土石雕刻的考察[J].滁州学院学报,2022,24(4):15-10+66.

[ 3] 张抒.中国图案艺术综述[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2018(1):30-43+213.

[ 4] 周梦柯.明中都砖石雕刻遗存研究[D].淮北:淮北师范大学,2018:93.

[ 5] 胡小鹏.元代的系官匠户[J].西北师大学报(社会科学版),2003(2):77-83.

[ 6] 朱元璋.御制大诰三编·工匠顶替第三十一[M].北京:北京图书馆藏明初刊本影印,1385:61-63.

[ 7] 程敏政.皇明文衡卷七十三[M].上海:上海商务印书馆,1936:576.

[ 8] 姜宁,张秉坚,胡瑜兰,等.北京故宫和南京明孝陵建筑石作石料探讨[J].石材,2021(1):56-60.

[ 9] 谈迁撰,张宗祥点校.国榷卷四[M].北京:中华书局,1958:457.

[10] 杨士奇.明太祖实录卷九十九[M]//王剑英.明中都城考.合肥:黄山书社,2021:74.

[11] 王世贞撰,吕浩点校.弇山堂别集[M].上海:上海古籍出版社,2017:1552.

[12] 袁文新,柯仲炯.凤阳新书卷五[M].北京:北京图书馆藏重印本影印,1621:33.

[13] 刘思祥,王幼生.明中都罢建原因初探[J].安徽史学,1986(4):20-24.

[14] 陈子龙.明经世文编卷二十一[M].北京:中华书局,1962:163.

[15] 波果斯洛夫斯基.普通心理学[M].北京:人民教育出版社,1981:118.

[16] 孙晓倩.明初官式建筑石作营造研究[D].南京:东南大学,2020:116.

On the Morphological Phenomena and Causes of the Carved Patterns of Xumizuo Stone at the Meridian Gate of the Ming Dynasty

Zhou Guangchao

Abstract: "The carvings and decorations on the Xumizuo stone at the Meridian Gate of the Ming Dynasty were a materialized reflection of social ideology at that time. Based on their contents the carved patterns are divided into three categories: animals, plants, flowers, and geometry. The size of the stone carving patterns is found to be out of proportion with random morphological phenomena. This paper deduces three historical causes of this phenomenon: the complex craftsman group composed of military officials and ordinary craftsmen with “local” and “overseas” registered residence, the visual form caused by the texture and texture of on-site stone mining, and the release and transformation of psychological emotions of craftsmen led by hard work.

Key words: the Capital of the Ming Dynasty; stone carving ornamentations; morphological phenomena; historical cause

责任编辑:李晓春