研学实践教育基(营)地高质量发展研究

2024-04-12万田户李海燕祝霞王惠琴

摘要:“双减”政策背景下,研学旅行作为素质教育改革与旅游跨界融合的新兴产业,展现出良好发展态势。以江西省120家研学实践教育基(营)地为研究对象,基于Arc GIS空间分析、微信内容搜索及微信指数等方法,分析其数量分布、主题分类、主体依托、空间分异以及市场认知等方面的发展现状,并识别出制约其高质量发展的同质化问题、保障体系问题、课程设置问题、研学导师问题、过程管理问题和营销效果问题。最后,针对这些问题,文章提出下列对策:挖掘特色资源,注重高质量研学课程体系打造;完善基础设施,突出高质量研学保障体系建设;创新培养方式,强化高质量研学人才队伍塑造;优化管理方式,彰显高质量过程管理体系建设;强化营销意识,实现高质量品牌传播优势输出。

关键词:高质量发展;研学实践教育;研学旅行;研学基地;研学营地

中图分类号:F590.3 G523 文献标识码:A" 文章编号:1674-3652(2024)02-0054-12

DOI:10.19933/j.cnki.ISSN1674-3652.2024.02.007

一、引言

研学实践教育基(营)地是实现研学实践教育目标的重要依托,是完成研学实践活动的重要保障[ 1 ]。随着研学旅行的蓬勃发展及国家相关政策的强力推动,研学旅行基(营)地建设日益完善。教育部先后于2017年和2018年公布了两批共621家全国中小学生研学实践教育基(营)地名单,涵盖优秀传统文化、革命传统教育等多种类型[ 2-3 ]。各地分别遴选出省级、市级、县级等不同层次的研学实践教育基(营)地,全面推动中小学生研学旅行发展,为实现立德树人之根本任务固本强基。推动研学旅行高质量发展,是主动适应研学旅行新常态发展的必然选择,是坚决贯彻新教育理念、新发展理念的根本遵循,是全面适应我国教育、旅游及相关产业主要矛盾变化的必然要求,是建设研学旅行市场治理能力和治理体系现代化的必由之路[ 4 ]。

随着“双减”政策的全面推进,校外教育与校园教育高质量协同发展的话题引起了社会广泛关注,素质教育、营地教育与研学旅行成为众多教培机构转型的新方向和新业态,研学实践教育基(营)地迎来了发展的重要政策机遇,成为新教育政策改革导向下校外教育与校内教育相衔接的重要场域。因此,研学旅行的高质量发展必须以研学实践教育基(营)地的高质量发展为前提。所谓研学实践教育基(营)地高质量发展,首先应是一种以安全为前置条件的高质量发展,安全是研学旅行可持续开展、高质量发展的生命线;其次应是一种追求标准化、规范化的高质量发展,在基础设施、课程体系、组织实施等全要素上不仅应符合国家与地方等各项标准,而且应制定符合基(营)地自身的各项标准;再次应是一种多元性的高质量发展,主要体现在国家级、省级以及市级等不同维度以及自然类、文化类、科技类等不同主题和封闭性、半封闭性与开放性等不同空间;最后应是一种以追求育人价值与经济价值相统一的高质量发展以及一种以质量更高、效益更好为价值取向的发展模式与动力状态[ 5-6 ],既可实现学生研有所得、行有所获,又可实现研学实践教育基(营)地的经济可持续发展目标。

目前研学实践教育基(营)地相关研究并未受到学界足够重视,高质量成果屈指可数,主要聚焦于研学实践教育基(营)地建设与评价、课程开发与设计、空间分布及其影响因素等方面,理论研究滞后于实践的发展。在研学实践教育基(营)地建设与评价研究维度,钟志平等以研学旅行示范基(营)地建设相关文件条款为基础,对政府相关研学实践教育基(营)地政策进行评价,为研学实践教育基(营)地建设提供了理论指导[ 7 ];周林兴和邹莎[ 8-9 ]、李丹丹等[ 10 ]、车云等[ 11 ]、吴清等[ 12 ]、郭修平等[ 13 ]则分别探讨了档案馆、地质公园、智能航空、古村落和乡村振兴类研学基(营)地建设的相关问题与对策。在研学实践教育基(营)地课程开发与设计维度,许迎霞等以鞍山市图书馆为例,提出了公共图书馆研学实践教育基(营)地研学旅行课程开发与设计的总体要求、创新思路与主要问题[ 14 ];刘艳红等以深圳鹏岛明珠生态园为例,对研学实践教育基(营)地课程开发、评价与具体提升策略展开研究[ 15 ];董艳等以乔家大院民俗博物馆研学基地为例,利用情境感知理论对其课程设计思路、模式与内容展开了系统分析[ 16 ]。在研学实践教育基(营)地空间分布及其影响因素研究领域紧密相关的文献中,有2篇以教育部公布的国家级研学实践教育基(营)地为数据源,采用不同空间方法与计量手段进行了探索性研究[ 17-18 ],省域维度的研学实践教育基(营)地空间分异及其影响因素研究的相关成果则有待进一步探讨。

综上所述,国内学者对研学实践教育基(营)地的相关研究尚处于初步探索阶段,少数文献侧重于国家级研学实践教育基(营)地空间分布、政策条款等宏观尺度的研究,多数文献则更偏重于不同类型的研学实践教育基(营)地建设与课程开发等微观尺度的研究,聚焦省域层面研学实践教育基(营)地相关研究的中观尺度研究缺失。因此,本文以江西省研学实践教育基(营)地为研究切入点,通过全面扫描其发展现状与面临的问题,探究其高质量发展的必要性与具体策略,以提升江西省研学实践教育活动课程与服务的有效供给水平,切实推进研学旅行基(营)地供给侧结构性改革,为全面助力江西省研学实践教育均衡发展与高质量发展目标的实现贡献学术智慧。

二、研学实践教育基(营)地发展现状

(一)全国各地国家级研学实践教育基(营)地发展现状

随着研学旅行的不断推广与深入发展,教育部共公布了581家全国中小学生研学实践教育基地和40家营地名单[ 2-3 ],各地区数量分布如图1和图2所示。

总体而言,国家级研学实践教育基(营)地在时空特征以及主体类型等方面均表现出明显的不均衡性。具体而言:(1)时间维度上,2017年共有204家基地和14家营地入选。其中,基地数量最集中的为北京(34家),湖北(12家)、江苏(10家)次之;营地较为分散,主要散落于我国北部和中部地区。相比2017年,2018年各省份申报的基(营)地数量明显增多,共有377家基地和26家营地入选,基地数量最多的仍是首都北京,而山东超越湖北排名第二,河北18家紧随其后,华东地区和中南地区基(营)地数量变化明显,基(营)地规模不断壮大。(2)空间维度上,一方面,东部和中部地区基(营)地数量与西部地区相比占据明显优势,但西部地区基(营)地数量亦呈上升趋势。如青海2017年仅有2家基地,2018年有基地6家和营地2家;宁夏2017年仅有1家基地入选,2018年则有6家基地入选。另一方面,北京以博物馆、展览馆等研学实践教育基(营)地类型为主,其他地区则多为革命纪念馆等类型的基(营)地;随着基(营)地体系的不断完善,各地也增加了不少以自然景区为依托与民营企业为主体的基(营)地。

(二)全国各地省级研学实践教育基(营)地发展现状

随着国家政策福利的不断释放,研学旅行市场蓬勃发展,全国各省、直辖市、自治区掀起了一股各级各类基(营)地申报浪潮。本文通过网络资料整理,系统梳理了2017—2019年三年各省、直辖市、自治区申报的省级研学实践教育基(营)地总数量,如图3所示。

就时间维度而言,2017年至2019年三年间各地申报的省级研学实践教育基(营)地数量明显增加,尤其是华东地区,如浙江、安徽等地;就空间维度而言,省级研学实践教育基(营)地分布呈东南多,西北少的趋势,安徽、浙江、山东的省级基(营)地数量多于其他地区,空间分布不均衡现象明显。截至2019年底,西北多个区域如西藏、青海、新疆等地尚未申报省级研学实践教育基(营)地。

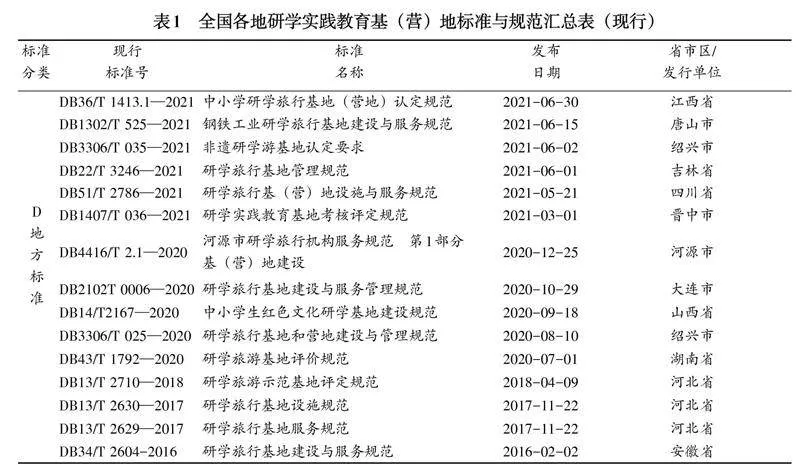

(三)全国各地研学实践教育基(营)地标准与规范发展现状

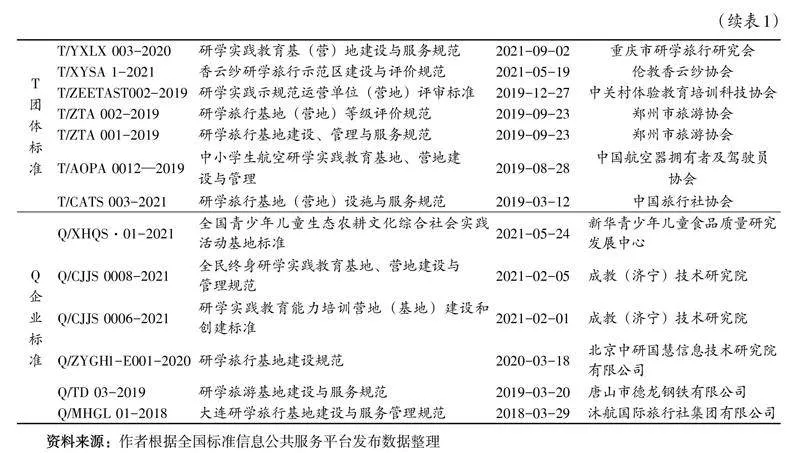

截至2021年9月,根据全国标准信息公共服务平台等相关网站的检索结果,经过对标准交叉、叠加的筛选与去重后,共发现现行研学实践教育基(营)地地方标准、团体标准和企业标准共28项,如表1所示。其中,地方标准15项、团体标准7项和企业标准6项。首先,从标准发布时间来看,横跨2016年至2021年,2019年至2021年为主要发布时间节点。其次,从标准发布空间来看,主要集中于东部和中部地区省市。最后,从标准体现的内容来看,主要涵盖基(营)地的建设、认定、评价、管理与服务等维度;而从标准体现的主题来看,有聚焦钢铁工业研学、非物质文化遗产研学、红色主题研学、航空主题研学、农耕文化主题研学等特色的基(营)地。由此可见,研学实践教育基(营)地标准分布表现出典型的时空不均衡性、特色略显不足等特征。

(四)江西省研学实践教育基(营)地发展现状

1. 数量分布

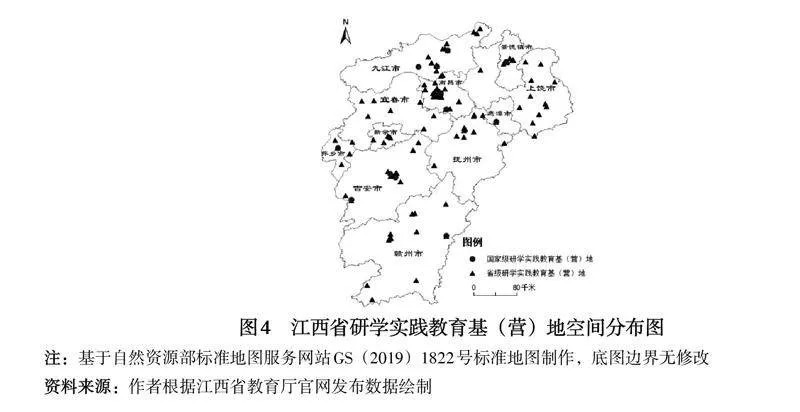

据统计,2017年中华人民共和国文化和旅游部与教育部公布的第一批全国中小实学研学践教育基(营)地数据中,江西省有5家;2018年公布的第二批数据中,江西省有10家。而江西省教育厅2018年公布了64家江西首批省级研学实践教育基(营)地,2021年则公布了50家。经过对国家级和省级研学实践教育基(营)地去重整合后,江西省共有国家级和省级研学实践教育基(营)地120家,如图4所示。江西省研学实践教育基(营)地在空间分布格局上,整体呈南疏北密的趋势,不均衡分布特征明显,国家级研学基(营)地主要集中在江西中北部城市,南昌有5家,九江有3家。在数量分布上,省会南昌基(营)地数量为30家,显著多于其他地市;赣州拥有15家,位居第二;有部分地区如鹰潭、新余基(营)地数量较少,分别仅有2家和5家。

2. 主题分类

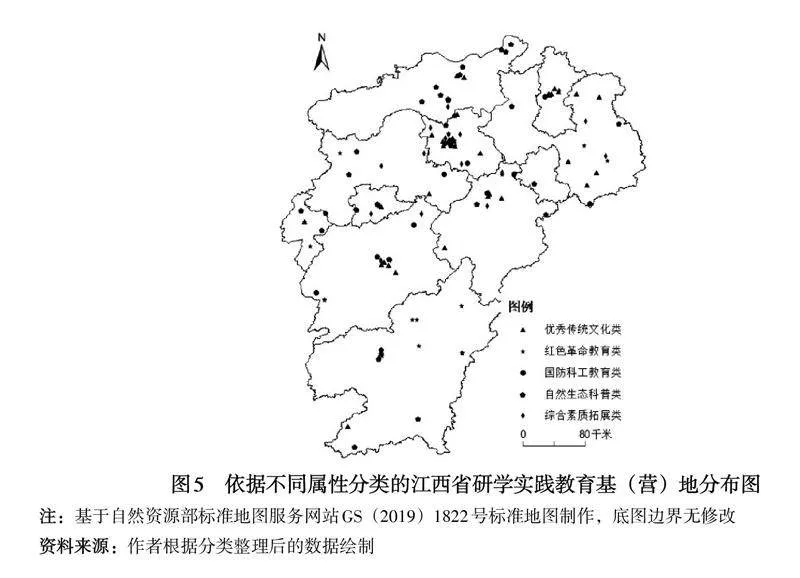

研学实践教育基(营)地类型划分是研究研学实践教育基(营)地的基础,2016年国家旅游局发

布的《研学旅行服务规范》将研学旅行产品分为知识科普型、自然观赏型、励志拓展型、体验考察型和文化康乐型五种类型[ 19 ]。根据已有研学实践教育基(营)地分类情况,参照陈宁对河南省研学旅游基(营)地的分类[ 20 ],并结合江西省研学实践教育基(营)地的主题定位和自身特点,按照研学旅行的主题属性将研学实践教育基(营)地分为优秀传统文化类、革命教育类、国防科工教育类、自然生态科普类和综合素质拓展类五大类型,如图5所示。一方面,江西省研学实践教育基(营)地在类型划分上以优秀传统文化类和自然生态科普类为主,分别为37家和33家,国防科工教育类仅有10家,与其他类型基(营)地数量相差较大;另一方面,江西省研学实践教育基(营)地集中分布于江西中部以及北部地区,南部地区红色革命教育类基(营)地较多,国防科工教育类基(营)地超50%在南昌形成集聚分布,优秀传统文化类基(营)地则分散于南昌、吉安和上饶三地市。

3. 主体依托

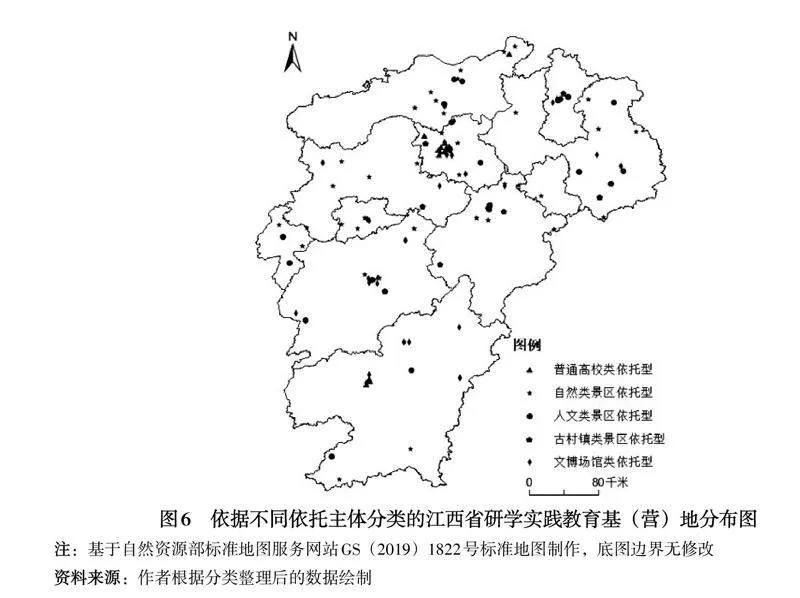

根据基(营)地依托主体差异,主要将基(营)地划分为普通高校类依托型、自然景区类依托型、人文类景区依托型、古村镇类景区依托型和文博场馆类依托型五种类型,分布如图6所示。一方面,江西省研学实践教育基(营)地依托的主体类型丰富多样,尤以文博场馆类依托型和自然类景区依托型数量最多,约占基(营)地总数量的三分之二,古村镇类景区依托型数量最少,仅有7家。另一方面,江西省研学实践教育基(营)地中的自然类景区依托型基(营)地主要分布于江西省西北部,人文类景区依托型基(营)地在各地市都有涉及,文博场馆类基(营)地则呈零星分布状,普通高校依托型的研学实践教育基(营)地主要分布于南昌市、赣州市。

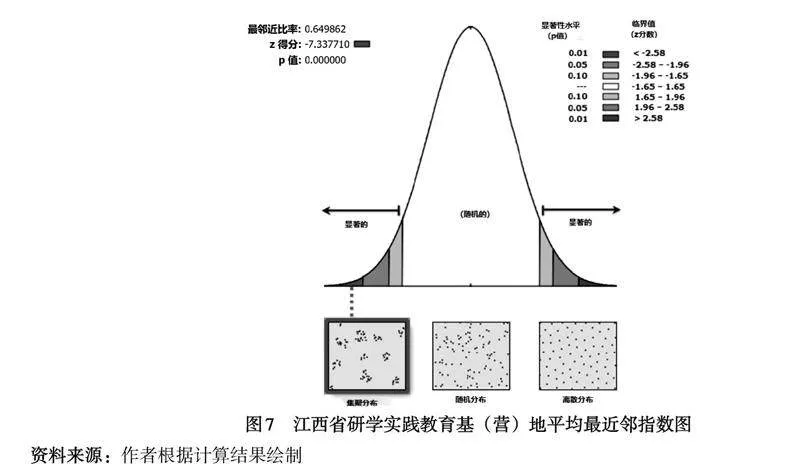

4. 空间分异

一方面,利用Arc GIS 10.2工具箱中的“Average Nearest Neighbor”空间分析工具,以江西省16.69万平方千米为研究基底,探索江西省120家研学实践教育基(营)地的空间集聚分异现状。由图7可知,江西省研学实践教育基(营)地平均最近邻指数为0.65,借助Z值和p值进行检验后,结果显示江西省研学实践教育基(营)地具有显著空间关联性,整体呈集聚分布趋势。

另一方面,导入江西省各地级市相关数据,分别测试其研学实践教育基(营)地的集聚程度,进一步分析研学实践教育基(营)地的空间结构类型,如表2所示。结论表明:江西省各地市研学实践教育基(营)地具有显著的空间分异特征。其中,南昌作为江西的省会城市,资源富集,研学实践教育基(营)地涵盖多种类型且占据数量优势;吉安市庐陵文化源远流长,是举世闻名的革命摇篮所在地,研学实践教育基(营)地多依托人文历史类景区发展,呈局部聚集的态势;抚州作为江西省面积较大的城市,基(营)地数量不多,选址差异大,故呈现出随机分布态势;其他地级市如鹰潭、宜春、新余等,研学实践教育基(营)地数量较少,基本上遵循旅游资源越少集聚性越低的规律,多依托自然资源离散分布在区域内。

2. 市场认知

研学旅行逐渐被纳入素质教育教学计划,成为素质教育刚需,研学实践教育基(营)地的作用日益凸显。整体而言,江西省旅游资源丰富,研学实践教育基(营)地数量众多、类型齐全。本文利用微信搜索栏,依次输入江西省120家研学实践教育基(营)地名称,收集微信发表的文章、视频数量及微信指数,进而分析基(营)地目前的营销状况和市场认知状况。江西省大部分研学实践教育基(营)地在微信发表的文章在150~250篇,视频宣传较少。截至2021年4月24日,发布文章数量最多的是抚州名人雕塑园,共计376篇;发布视频数量最多的是南昌汉代海昏侯国遗址博物馆,共计49则。同时,许多普通院校依托型和自然类景区依托型基(营)地在微信发表的相关文章和视频较少,如南昌技师学院研学实践教育基地、上栗孽龙洞研学基地等。此外,微信作为满足大众生活需求的流量型社交软件,基于大数据舆情推出了微信指数(WCI),该指标可用于观察和分析基(营)地的舆情导向,直观展示其热度变化。如八一起义纪念馆在2021年4月24日的微信指数为56 837,即其当天在微信被搜索或讨论了56 837次,包含公众号文章及朋友圈公开转发的文章。但江西目前仍有大部分基(营)地未被录入微信指数这一指标,说明江西省研学实践教育基(营)地热度普遍不高,市场认知度整体偏低,基(营)地应加强营销意识,努力提高社会关注度。

三、江西省研学实践教育基(营)地高质量发展面临的主要问题

与普通旅游景区不同的是,研学实践教育基(营)地除了具备普通景区应有的硬件设施和软件设施以外,还应具备发挥教育功能的辅助设施[ 21 ]。目前,江西省众多研学实践教育基(营)地存在设施设备落后、特色与亮点缺乏、体验式项目空洞、研学综合要素不完善等问题,难以满足不同年龄段不同类型学生开展研学活动的多样化需求,亦无法为学生提供更多的真实性体验场景与项目,这将直接影响外界对基(营)地的认识和目标客群的选择。

(一)同质化问题

通过对江西省120家研学实践教育基(营)地的研究发现,现有的基(营)地同质化现象较严重。同一类型的基(营)地除教育内容之外,其他大体相同。如红色革命教育类的基地瑞金革命烈士纪念馆、上饶集中营名胜区等,均以爱国主义教育为主,在展示方式和活动设计等方面较为保守,创新性不足。甚至很多基(营)地标语警示、文字简介风格皆千篇一律,个性化缺失,这不仅影响研学效果的评价输出,亦不利于基(营)地在市场中形成竞争优势。江西旅游资源众多,但并非每个景点都适合开展研学旅行,景点盲目开发研学产品,容易导致学生在研学过程中“游与学”失衡,“重游轻学”或“重学轻游”都不符合研学旅行的初衷。

(二)保障体系问题

随着社会对教育的重视,研学旅行愈受大众欢迎,各基(营)地为吸引目标群体参与研学旅行,多注重对研学旅行活动和课程的设计,而忽视了安全保障体系的构建与完善。研学活动开展过程中,学生的安全主要由承办机构的研学导师与安全员负责,其专业性不足、责任心不强、注意力不集中等问题的存在,往往容易导致一些安全隐患的产生,这是研学旅行组织与实施过程中的突出短板。加之部分基(营)地尚未设置专门的医疗站点和聘用专业的医护人员,且在食宿方面缺乏必要而有效的标准与监管。所以,研学实践教育基(营)地应筑牢自身的安全防线,建立全方位、立体化的安全保障体系,保证学生研学安全,让学校、家长等利益相关者放心。

(三)课程设置问题

研学实践课程是课堂教育课程的延伸,是“走进来”到“走出去”观念的转变。因此,研学实践课程无论是在深度上还是在广度上都应高于课堂教育课程,研学旅行课程体系及其设置直接影响研学旅行活动的教育效果。目前江西省现有研学实践教育基(营)地课程内容与形式单一,并未形成系统而完整的课题体系,合理性和适用性欠缺。一方面,课程内容未结合各学段学生身心发展特点进行设置,千篇一律的课程内容与活动形式,导致学生研学效果大打折扣;另一方面,研学实践教育基(营)地研学活动开展形式仍以拓展式、输入式教育为主,学生自主探究性的学习过程与体验设计不足,难以实现预期的研学效果。

(四)研学导师问题

研学导师是导游和教师的结合体,既要有导游的亲和力,又要树立教师的威严。目前,基(营)地研学导师队伍建设相对薄弱,多数基(营)地研学导师仍然以旅行社导游群体为主,部分基(营)地则由景点解说员担任,整体队伍在学历与学科背景上参差不齐,缺乏教育教学的专业性。在中小学生研学旅行高峰期,部分基(营)地和旅行社聘请兼职人员或大学生以解决研学导师不足的问题,对其进行简单培训后即时上岗,在服务过程中较难彰显研学导师的专业性,从而在一定程度上制约学生参与研学实践教育的积极性,并影响研学成果的输出。同时,研学导师专业性不足也有可能导致对学生研学旅行综合评价的失真,进而影响学校、家长和学生对研学旅行的满意度。

(五)过程管理问题

目前,国家虽出台了研学实践教育基(营)地建设和服务标准,但对基(营)地的管理尚缺乏针对性的标准与规范。首先,江西众多基(营)地和学校的评价模式比较单一,基(营)地缺少专门的评价机制,如只是单纯地让学生在研学活动结束后写一篇作文或感想,抑或随意填写一份研学评价表草草了事,过于注重形式而非内容,导致研学旅行评价的客观性、真实性与合理性缺失;其次,诸多基(营)地尚未意识到信息化的重要性,学生研学档案信息化建设滞后,信息反馈工作技术与手段落后,难以及时跟进与处理家长与学校的相关需求,导致信息化服务水平低下;最后,基(营)地奖罚体系不完整,政策上往往偏向对基(营)地接待数量而非发展质量的关注与奖励,导致基(营)地因轻视管理而丧失发展与提升的动力。

(六)营销效果问题

研学基(营)地作为研学旅行的载体在研学过程中发挥着极其重要的作用,努力做好基(营)地的宣传工作以提高知名度是将其“推出去”,并把学生“带进来”的有效途径之一。但是,就现状而言,江西省众多研学实践教育基(营)地宣传效果并不理想,学校和家长对研学实践教育基(营)地认知度低,与周边的安徽、浙江、广东等省研学实践教育基(营)地相比存在一定差距。除此之外,不少基(营)地在宣传方面也各自为政,课程设计只针对某个基(营)地,并未形成有效联动与发展合力,基(营)地协同发展效应偏弱。

四、研究结论与主要建议

(一)研究结论

本文以江西省120家研学实践教育基(营)地为研究对象,基于Arc GIS空间分析、微信内容搜索以及微信指数等实证分析方法,对基(营)地发展现状和存在的问题进行了系统梳理与分析。研究结果表明:(1)江西省研学实践教育基(营)地在数量与规模上向省会城市集中,其他地区相对较少,总体分布不均衡;在类型划分上,基(营)地类型种类丰富,超过半数基(营)地类型为优秀传统文化类和自然生态科普类,且多数基(营)地依托自然景区和文博场馆;在空间集聚上,基(营)地分布南疏北密,呈现集聚—分散型发展格局;在市场认知上,基(营)地营销意识欠缺,市场认知度普遍较低。(2)江西省研学实践教育基(营)地主要面临同质化严重、保障体系不健全、课程设置不合理、研学导师不专业、过程管理不规范以及营销效果不理想等问题。

总体而言,江西省研学实践教育基(营)地发展依然处于初级阶段,在硬件设施建设与服务软实力方面具有较大提升空间,各基(营)地应系统谋划、合理规划、合理定位、突出特色、强化管理、提升服务,努力为江西研学旅行实践教育机会均等化与高质量发展贡献力量。

(二)主要建议

研学实践教育基(营)地发展与提升任重道远,是事关研学旅行高质量发展的一项系统化、全局性工程,不可拔苗助长或一蹴而就,应采取科学合理、因地制宜、点上突破、面上突围的具体策略,注重整体发展质量的提升。

1. 挖掘特色资源,注重高质量研学课程体系打造

江西省研学实践教育基(营)地分布不均衡,研学产品单一的特点较突出。不同的研学实践教育基(营)地要明确定位,聚焦红色文化、陶瓷文化、田园乡村文化等优势资源,打造基(营)地的明星产品,为基(营)地贴上独特的标签。一方面,基(营)地要根据自己的资源特色和定位,开发系列主题课程,形成面向不同学龄段学生的完整的研学旅行课程体系;另一方面,根据中小学生的身心发展规律、学习需要、教育教学计划等特点,基(营)地间共同研发课程,共享研学旅行课程体系,实现基(营)地客源与业务的联动式、组合式发展。

2. 完善基础设施,突出高质量研学保障体系建设

首先,基(营)地应配备研学教育过程中所需的类型丰富的工具和器材,以满足不同年龄段学生的需求,增加体验性较强的设施,让学生充分参与到研学活动中。其次,基(营)地应定期检查和维护基础设施设备,确保其能良好运行,并从多方面完善安全保障措施,以促进研学旅行活动有序开展。如在基(营)地的危险区域设置醒目的提醒标志;聘请训练有素的退伍军人等群体作为安全员对学生进行安全教育和管理。最后,基(营)地应修建医务室或定点卫生站,配备专业、专职医护人员,以便在研学活动中及时有效处理各种意外伤害事故。

3. 创新培养方式,强化高质量研学人才队伍塑造

研学实践教育基(营)地除了需要统筹规划的管理人才以外,还需要引进和聘用其他高素质、专业型人才。一方面,基(营)地宜加强与高校的横向课题合作,通过高校专家团队顾问式的服务解决基(营)地智库人才的不足,并建立研学旅行专业的实习实训基(营)地,定向培养基(营)地急需专业人才;另一方面,基(营)地应加强与旅行社的合作,通过强强联合培养多功能型导游,以适应不断变化的市场需求。

4. 优化管理方式,彰显高质量过程管理体系建设

首先,构建多元评价机制,从学生研学过程中的仪容仪表、研学态度、团队意识、自我管理、知识迁移等维度对研学活动进行客观评价。其次,建立信息反馈系统,实时监控和处理社会、学校及家长等各方主体的需求与诉求,提升信息化服务水平。同时,建立在线学生研学档案,实现对学生研学的信息化管理,并基于大数据进一步研发中小学生拓展服务项目,实现基(营)地业务转型升级与提质增效。最后,对基(营)地施行动态调控与管理,改变片面注重规模与数量的粗放型管理方式,切实推行精益化、品质化管理方式,建立与健全基(营)地的退出机制。

5. 强化营销意识,实现高质量品牌传播优势输出

首先,研学实践教育基(营)地应准确定位,挖掘自身特色资源,加大营销力度,丰富宣传方式。基(营)地可围绕自身的主题定位和发展目标,根据不同学段学生的心理特点、兴趣爱好、认知水平等设计不同的研学产品,形成自己的特色品牌,提升基(营)地的知名度和竞争力。其次,基(营)地的建设发展应紧跟时代步伐,打造微信公众号、抖音、小红书等新媒体营销矩阵,针对学校、家长、机构等主体进行吸粉引流。最后,各基(营)地应采取整合营销方式,通过联动发展形成合力,发挥不同基(营)地优势,设计符合市场需求的综合型研学实践课程,延长研学时长和研学里程。

参考文献:

[1] 杨崇君,薛兵旺. 我国研学旅行基地营地的内涵与建设要素探讨[J]. 武汉商学院学报,2019(6):5-8.

[2] 教育部办公厅关于公布第一批全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知(教基厅函〔2017〕50号)[EB/OL]. (2017-12-06)[2022-08-13]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201712/t20171228_323273.html.

[3] 教育部办公厅关于公布2018年全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知(教基厅函〔2018〕84号)[EB/OL].(2018-10-31)[2022-08-13].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201811/t20181106_353772.html.

[4] 万田户,王露青,颜吉林. 中国研学旅行高质量发展评价体系构建与测度[J]. 四川轻化工大学学报(社会科学版),2022(5):55-71.

[5] 何侍昌. 新发展理念引领重庆经济高质量发展研究[J]. 长江师范学院学报,2023(1):29-35.

[6] 王远,贾兴梅. 中国城市高质量发展水平的测度及其驱动力分析[J]. 长江师范学院学报,2022(4):28-42.

[7] 钟志平,刘天晴. 研学旅行示范基地政策评价与需求方强相关性因素研究[J]. 湖南社会科学,2018(6):147-153.

[8] 周林兴,邹莎. 文旅融合时代档案馆研学旅行基地建设:基础、困境与路径[J]. 档案与建设,2020(12):17-21,32.

[9] 周林兴,邹莎. 档案馆研学旅行基地建设:生成逻辑、内涵描述及运行机制研究[J]. 档案与建设,2021(5):9-14.

[10] 李丹丹,曾汉辉,孙洪艳. 基于地质公园的中小学研学基地构建[J]. 地理教学,2020(1):61-64.

[11] 车云,袁书琪,陈清. 以智能航空研学基地为平台解决当前研学旅行存在问题的探索[J]. 地理教学,2020(15):54-57.

[12] 吴清,侯佩,陈刚,等. 古村落研学旅行资源评价及基地策划研究——以肇庆市高要区回龙镇为例[J]. 地理教学,2020(7):59-64.

[13] 郭修平,王静文,刘帅. 高职院校参与“乡村振兴”研学实践教育基地建设分析——基于吉林省“全面振兴、全方位振兴”发展视角[J]. 职业技术教育,2021(14):6-10.

[14] 许迎霞,朱江,董晓鹏. 公共图书馆研学旅行课程设计研究——以鞍山市图书馆研学基地课程设计为例[J]. 图书馆工作与研究,2020(7):109-113.

[15] 刘艳红,刘梓煜,曾钰珺. 研学基地课程开发评价及提升策略研究——以深圳鹏岛明珠生态园为例[J]. 地理教学,2020(23):56-60.

[16] 董艳,高雅茹,赵亮,等. 情境感知视域下研学旅行课程设计探究——以“乔家大院民俗博物馆研学基地”为例[J]. 现代教育技术,2021(4):119-125.

[17] 吴儒练,李洪义,田逢军. 中国国家级研学旅行基地空间分布及其影响因素[J]. 地理科学, 2021(7):1139-1148.

[18] 劳银姬,林小标,伍世代. 国家级研学基地空间格局及其发展影响因素分析[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) ,2021(2):87-98.

[19] 研学旅行服务规范:LB/T 054—2016 [S/OL]. (2016-12-19)[2022-08-13]. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/hybz/202112/t20211231_930207.html.

[20] 陈宁. 河南省研学旅游基地空间分异特征及联动发展路径研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2020.

[21] 向春燕,周春燕. 基于红色旅游资源的研学旅行产品开发——以重庆红岩景区为例[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版),2021(1):68-79.

作者贡献声明:万田户和李海燕负责论文撰写与修改;祝霞和王惠琴负责数据整理与文章校对。

Research on the High-quality Development of Study Tourism Base (Camp):

Based on the Investigation and Analysis of Jiangxi Province

WAN Tian-Hu1, LI Hai-Yan2, ZHU Xia1, WANG Hui-Qin1

(1.Faculty of History, Geography and Tourism, Shangrao Normal University, Shangrao 334001, Jiangxi, China;

2. Pangushan Junior Middle School, Ganzhou 342300, Jiangxi, China)

Abstract: Under the background of“double reduction”policy, study trip, as an emerging industry integrating educational reform and tourism, have shown a positive development trend" Based on Arc GIS spatial analysis, Wechat content search, Wechat index and other analysis methods, this paper takes 120 study tourism bases in Jiangxi province as research objects to analyze the development status of their quantity distribution, subject classification, subject support, spatial differentiation and market recognition, and identify the homogenization problems, security system problems, curriculum problems, study tutor problems, process management problems and marketing effect problems that restrict its high-quality development. Finally, in view of these problems, the paper proposes the following countermeasures: to excavate characteristic resources and pay attention to the construction of high-quality study curriculum system; to improve infrastructure and highlight the construction of high-quality study guarantee system; to innovate training methods and strengthen the building of high-quality study talents; to optimize the management mode and highlight the construction of high-quality process management system; to strengthen marketing awareness and to achieve effective promotion of high-quality brand advantages.

Key words: high-quality development; study practice education; study tourism; study tourism base; study camp

(责任编辑:孟 超)

收稿日期:2022-10-30 修回日期:2023-01-17

基金项目:江西省基础教育课题“江西中小学生非遗研学旅行课程开发研究”(SZUSYZH2021-1188);江西省高校人文社会科学青年项目“江西省研学实践教育基(营)地空间分布格局及其影响因素研究”(JC21207)。

作者简介:万田户(1982—),男,汉族,江西进贤人,硕士,讲师,主要从事研学旅行研究。通信作者,Email:wth1260@163.com。

李海燕(1998—),女,汉族,江西赣州人,本科,主要从事中小学研学旅行研究。

祝霞(1991—),女,汉族,江西上饶人,博士研究生,讲师,主要从事研学旅行研究。

王惠琴(1979—),女,汉族,安徽肥东人,硕士,讲师,主要从事研学旅行研究。