儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤的影响因素及中介效应检验

2024-04-12黄思明江锦芳蒋婷谢金芹

黄思明 江锦芳 蒋婷 谢金芹

广西医科大学附属肿瘤医院,南宁 530021

儿童癌症负担是全球癌症负担的重要部分〔1〕,而中国在全球儿童癌症负担中占比较大〔2〕。规律、长程、系统的治疗是儿童和青少年癌症患者所要承受的过程,一系列的治疗副反应,如认知功能障碍、代谢和内分泌异常、骨毒性反应、心脏损伤和社会/心理不良反应等〔3〕使得儿童和青少年癌症父母在照护患儿的过程中不仅要承受着沉重的治疗负担,还需要不断对现实情况进行评估和预期,对家庭角色和功能进行重新调配〔4-5〕,这种感知到的强烈丧失感及难以解脱的压力所形成的悲伤体验被称为预期性悲伤〔6〕,预期性悲伤反映了照顾者在不同临终轨迹中的悲伤体验〔7〕。当照顾者为父母时,尽管预期性悲伤理论上是一种自然过程,但实际面对这个过程时却是艰难的〔8-9〕,较高水平的悲伤体验不仅可导致照顾者情绪崩塌,还可能会对患者后续的治疗及护理产生负面的影响,因此重点关注儿童和青少年人癌症父母的预期性悲伤是有必要的。目前已有研究表明照顾者预期性悲伤与应对方式、焦虑抑郁和照顾者负担存在密切相关关系〔9-11〕。应对策略是照顾者负担的重要预测因素〔12〕,焦虑抑郁与照顾者负担可能相互依存〔13〕,抑郁状态可预测潜在的悲伤状况〔14-15〕。此外,研究证实照顾者负担是预期性悲伤的中介因素〔16〕。而预期性悲伤的具体发展路径有待进一步探讨。Stroebe等〔17〕构建的预测丧亲结局的综合风险因素框架包括了应对策略、个人因素、人际因素等预测因素,是有效识别癌症照顾者预期性悲伤的理论模型〔18〕。因此本研究拟探讨儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤影响因素并基于该综合风险框架理论探讨其发展路径机制,以期为儿童和青少年癌症患者父母的预期性悲伤的个体化干预提高有效的指导方向。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究样本量估计依据预期性悲伤量表条目数的5~10倍计算,并考虑10%-20%的样本流失,确定样本量至少为165份。2022年1~8月采用便利抽样法选取广西医科大学附属肿瘤医院化疗科185例住院儿童和青少年癌症患者父母作为研究对象。纳入标准:①经病理学检查确诊为癌症的儿童和青少年患者;②患者年龄<20岁;③患者住院期间主要照顾者为父亲或母亲;④调查对象知情同意,自愿参加。排除标准:患者父母存在读写障碍或认知障碍。

1.2 研究方法

1.2.1调查工具

1.2.1.1一般资料调查表 由研究者基于文献回顾后自行编制,主要内容包括父母年龄、文化程度、婚姻状况、居住地、职业状态、健康状况、子女状况、家庭月收入、宗教信仰、性格,患者年龄、医疗付费方式、确诊时间等。

1.2.1.2预期性悲伤量表(Anticipatory Grief Scale,AG) 由美国华盛顿国家儿童医学中心研究员Theut〔19〕研制,主要用于评估癌症患者家属预期性悲伤的感知程度。本研究采用我国学者辛大君〔20〕于2016年进行跨文化调适后的中文版AG。总分范围为27~135分,得分越高,表明患者家属预期性悲伤程度越重。中文版AG具有良好的信效度,Cronbach α系数为0.896,分半信度系数为0.872。本研究中该量表Cronbach α系数为0.852。

1.2.1.3简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ)采用解亚宁〔21〕在Folkman和Lararu研发的应对方式清单的基础上针对中国国情修订的量表,该量表包含积极应对(Positive Coping,PC)和消极应对(Negative Coping,NC )2个维度。本研究中该量表积极应对维度的Cronbach α系数为0809,消极应对维度的Cronbach α系数为0.731。

1.2.1.4照顾者负担量表(Zarit Caregiver Burden Interview,ZBI) 由Zarit等开发并由王烈等〔22〕对其进行汉化及修订的主观量表,该量表主要包含个人负担和责任负担2个维度总分范围为0~88分,得分越高,表明照顾者负担程度越重。中文版ZBI具有良好的信效度,Cronbach α系数为0.87。本研究中该量表Cronbach α系数为0.855。

1.2.1.5医院焦虑抑郁量表(Hospital Anxiety and Depression Scale,HAD) 由Zigmond等〔23〕开发的用于心理自我评估的量表,研究表明该量表在癌症患者及家属中群中有良好的信效度〔24〕。该量表包含焦虑和抑郁两个维度得分越高,表明焦虑抑郁程度越重。本研究中该量表总体Cronbach α系数为0.833。

1.2.2资料收集方法 本研究通过面对面直接招募研究对象,由经过培训的课题成员向参与调查者发放宣传材料,进行面对面的调查问卷,所有调查对象均知情同意。

1.3 统计学方法

数据资料采用SPSS 26.0和 PROCESS v4.0插件进行处理和分析。应用Harman单因素法〔25〕进行共同方差检验;采用独立样t检验、方差分析、Pearson相关性分析探索预期性悲伤的影响因素;运用PROCESS插件中的Model4和Model6(以应对方式为自变量、照顾者负担和焦虑抑郁为中介变量、预期性悲伤为因变量构建中介模型),假设模型检验通过Bootstrap法(重复抽样5 000次)计算中介效应95%置信区间进行检验,当置信区间不包含零时则认为中介效应显著〔26〕。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

本研究结果显示共有23个特征根大于1的因子,且第一个因子解释比例为20.24%,因此可认为研究样本数据所致的共同偏差不构成明显的影响。

2.2 不同特征儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤得分情况

本研究共纳入185名儿童和青少年癌症患者父母参与调查,调查对象的预期性悲伤平均得分为(86.57±15.33)分,不同照顾者角色、年龄、婚姻状况、职业状态、家庭收入及患儿病程的预期性悲伤得分比较差异具有统计学(P<0.05)。见表1。

表1 不同特征儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤得分情况

2.3 应对方式、焦虑抑郁、照顾者负担及预期性悲伤的得分情况及其相关性分析

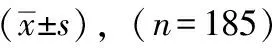

185例儿童和青少年癌症患者父母的积极应对总分为(19.47±6.26)分、消极应对总分为(12.56±4.36)分、焦虑抑郁总分为(20.92±7.08)分、照顾者负担总分为(27.43±11.80)分、预期性悲伤总分为(86.57±15.33)分。预期性悲伤与积极应对、消极应对、焦虑抑郁及照顾者负担相关性分析结果显示均呈显著相关(P<0.01),其相关系数见表2。

表2 应对方式、焦虑抑郁、照顾者负担及预期性悲伤相关性分析(γ值)

2.4 照顾者负担和焦虑抑郁的多重中介效应检验

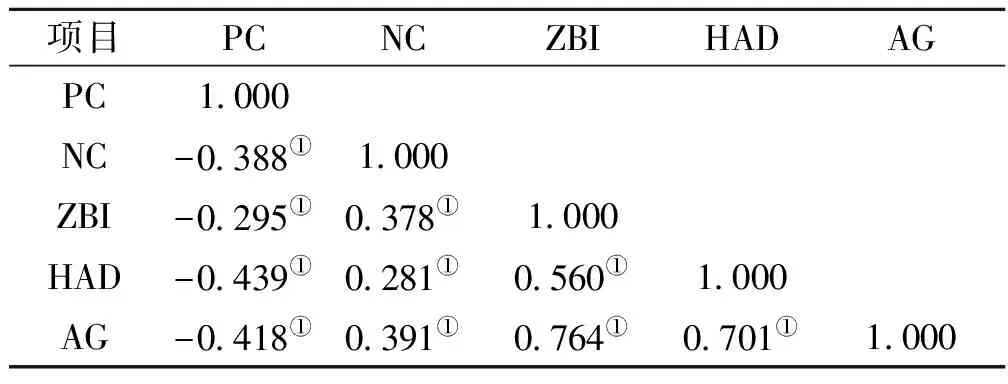

多重中介效应检验结果表明不同模型的中介效应显著,积极应对与消极应对在预期性悲伤中的总效应值分别为-1.002 6(P<0.05)和1.376 3(P<0.05);直接效应值分别为-0.253 0(P<0.05)和0.308 5(P<0.05);总间接效应值分别为-0.769 6(P<0.05)和1.067 8(P<0.05),占总效应的75.26%和77.58%。这提示控制照顾者负担和焦虑抑郁中介因子后,应对方式仍对预期性悲伤产生作用。见表3。

表3 照顾者负担和焦虑抑郁在应对方式与预期性悲伤间的中介效应分析

2.4.1照顾者负担和焦虑抑郁在应对方式与预期性悲伤中的并行中介效应检验 并行中介效应检验结果显示,积极应对方式下的照顾者负担和焦虑抑郁的中介效应占比相当,分别为37.72%和37.54%,且两条中介路径之间的效应检验差异无统计学意义(P>0.05),提示两条中介路径对预期性悲伤的影响无明显差异。消极应对方式下的照顾者负担和焦虑抑郁的中介效应占比分别为49.57%和28.02%,且两条中介路径之间的效应检验差异有统计学意义(P<0.05),提示照顾者负担比焦虑抑郁更能影响消极应对的预期性悲伤的作用。

2.4.2照顾者负担和焦虑抑郁在应对方式与预期性悲伤中的链式中介效应检验 链式中介效应检验结果显示,优先控制照顾者负担中介效应后,积极应对与预期性悲伤间的路径系数存在显著性(β=0.300 0,P<0.05),而消极应对与预期性悲伤间的路径系数则不再显著(β=0.081 5,P>0.05),这提示若能有效控制照顾者负担,可阻断焦虑抑郁在消极应对与预期性悲伤间的中介效应;而优先控制焦虑抑郁中介效应后,积极应对与预期性悲伤间的路径系数不存在显著性(β=-0.061 0,P>0.05),而消极应对与预期性悲伤间的路径系数存在显著(β=0.239 1,P<0.05),这提示若能有效控制焦虑抑郁,可阻断照顾者负担在积极应对与预期性悲伤间的中介效应。

3 讨论

3.1 儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤水平较高

本研究结果显示成年癌症患者父母预期性悲伤平均得分较高 ,与晚期癌症患者护理人员预期性悲伤水平相似〔11,27-28〕,但高于认知障碍患者主要照顾者的预期性悲伤水平〔29-30〕,这可能与儿童和青少年癌症患者父母对癌症的医疗风险感知水平较高有关〔31〕。此外儿童和青少年癌症疾病发展进程快,临床表现较为隐匿以及一系列的治疗副反应等特征也可能加重父母预期性悲伤水平。

3.2 儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤影响因素分析

本研究结果显示不同照顾者角色、年龄、婚姻状况、职业状态、家庭收入及患儿病程的预期性悲伤得分比较差异有显著性。年轻母亲、患者父母婚姻关系差、工作不稳定、家庭经济收入低等是预期性悲伤的重要影响因素,医护人员应对存在以上特征的照顾者预以悲伤心理关注。相关性分析结果显示儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤与焦虑抑郁及照顾者负担显著相关,与既往研究结果一致〔10〕。于伟等的研究表明照顾者负担可介导积极应对对预期性悲伤的影响〔32〕,但消极应对对预期性悲伤的具体机制却是未知的,本研究则在此基础上做了更进一步的探讨,并剖析不同的应对方式对预期性悲伤的影响机制。研究结果表明照顾者负担、焦虑抑郁可独立或多重介导应对方式在预期性悲伤中的作用。应对方式通过照顾者负担及焦虑抑郁影响患儿父母预期性悲伤的发展,积极应对和消极应对在预期性悲伤中的总间接效应占比分别为75.26%和77.58%。负担水平较重、焦虑抑郁水平较高的照顾者承受着较高水平的悲伤体验且倾向于采取消极应对方式,这可能是因为依赖情绪介导的应对策略难以有效控制不良心理状况的发展〔33〕。难以预期的照料负担、反复治疗造成的经济负担、社会角色的变化等还可加剧焦虑抑郁程度〔34〕。

3.3 儿童和青少年癌症患者父母预期性悲伤中介效应分析

并行中介模型路径显示不同应对方式干预的中介效应结果存在较大差异。积极应对下照顾者负担和焦虑抑郁介导的两个路径中介效应相当,而消极应对下照顾者负担介导的中介效应比焦虑抑郁大接近一倍。此外,照顾者负担介导的积极应对对预期性悲伤的影响和焦虑抑郁介导的积极应对预期性悲伤的影响无明显差异;照顾者负担介导的消极应对对预期性悲伤的影响比焦虑抑郁介导的积极应对预期性悲伤的影响大。链式中介模型结果显示优先有效控制照顾者负担时可阻断焦虑抑郁在消极应对在预期性悲伤间的中介作用,优先有效控制焦虑抑郁时可阻断照顾者负担在积极应对在预期性悲伤间的中介作用,这与Yu W等〔32〕的研究结果方向基本一致,这提示了应对方式的不同可能是影响儿童和青少年癌症父母心理状况的前提影响因素,有必要对针对不同的应对方式而采取个性化干预措施。在临床实践中我们需要对倾向于采用消极应对方式的父母给予更多的关注,注意其照顾负担的具体内容并有效指导或协助减负的措施;对而对于更倾向于采用积极应对策略的父母则应更加关注其焦虑抑郁水平,深入了解其精神需求,及时发现不良情绪,保持积极的能动性。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突