血清Fractalkine、sICAM-1、IL-6水平联合检测对接受颅内大血管急性闭塞支架联合抽吸取栓患者预后的预测价值

2024-03-23黄一苇张昊张永宁于广周冯文献高立功

黄一苇,张昊,张永宁,于广周,冯文献,高立功

(1.驻马店中心医院 神经内科,河南 驻马店 463000;2.黄淮学院医学院 医学影像技术教研室,河南 驻马店 463000)

颅内大血管急性闭塞是脑卒中患者高致残致死率的主要原因,若未及时实现血管再通可引发脑梗死,进而导致严重神经系统疾病[1]。随着医学的不断创新与进步,临床再通血管方式也不断更新,较为常见的有静脉溶栓、机械取栓等,其中支架联合抽吸取栓是临床较为推崇的取栓手段,可提高血管再通率,降低血栓移位风险[2]。但仍有部分患者支架联合抽吸取栓术后神经功能恢复欠佳,需借助生物学标志物预测术后预后情况,以及时给予有效应对改善预后。不规则趋化因子与动脉粥样硬化、脑损伤等疾病进展过程中的炎性反应密切相关[3]。可溶性细胞间黏附因子-1(soluble inter cellular adhesion molecule-1,sICAM-1)可介导炎症反应,损伤神经及脑组织[4]。白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)是调节机体免疫炎症反应的关键因子[5-6]。本研究拟观察血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6变化,并探究其与颅内大血管急性闭塞支架联合抽吸取栓患者神经功能预后的相关性。

1 对象与方法

1.1 研究对象

经医院医学伦理委员会审批通过,选取2020年5月至2022年10月于驻马店中心医院进行支架联合抽吸取栓术治疗的136例颅内大血管急性闭塞患者,根据术后3个月改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)评分分为预后不良组(62例)和预后良好组(74例)。其中预后不良组男38例,女24例;年龄43~81(61.73±9.35)岁;发病至入院时间0.5~5.5(3.76±0.57)h;合并症高脂血症10例,高血压26例,糖尿病16例。预后良好组男49例,女25例;年龄44~79(63.28±7.85)岁;发病至入院时间0.8~5.9(3.92±0.62)h;合并症高脂血症11例,高血压31例,糖尿病20例。两组一般资料均衡可比(P>0.05)。mRS:总分0~6分,分值越低患者残疾程度越重。0~2分为预后良好,3~6分为预后不良。

1.2 纳入与排除标准

(1)纳入标准:①经影像学检查显示颅内大血管闭塞;②发病至入院时间≤6 h;③无脑部手术史;④患者家属签署知情同意书。(2)排除标准:①近2周内严重创伤史;②阿尔茨海默病;③脑出血史;④颅内血管瘤;⑤其他可影响血管内治疗的严重病变;⑥大面积脑梗死;⑦其他可影响血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平的疾病。

1.3 治疗方法

采用阿替普酶(德国勃林格殷格翰药业,国药准字SJ20160055)进行静脉溶栓(总剂量0.9 mg·kg-1,其中10%于60 s内静脉推注,余90%联合250 mL生理盐水于60 min内静脉泵入)。再行支架联合抽吸取栓术:全麻,于股动脉穿刺,置入8F动脉鞘,行脑部数字剪影血管造影检查。借助Solitaire支架输送6F REACT68中间导管至血栓近端,采用注射器(50 mL)抽吸中间导管,将血栓及取栓支架缓慢拉至中间导管中,随后拉出体外。术后拔除动脉鞘,封堵穿刺点。

1.4 检测方法

分别于术前、术后1个月采集患者空腹静脉血,离心获取血清,以深圳晶美生物提供的试剂盒检测血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平,检测方法均为酶联免疫吸附法。

1.5 观察指标

(1)两组术前、术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平;(2)血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平与预后相关性;(3)颅内大血管急性闭塞患者预后不良的影响因素;(4)血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平联合检测对大血管急性闭塞患者预后不良的预测价值;(5)各指标不同水平颅内大血管急性闭塞患者预后不良的危险度。

1.6 统计学方法

2 结果

2.1 血清各指标水平

术前两组血清IL-6、sICAM-1、不规则趋化因子水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。与预后良好组相比,预后不良组术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平较高(P<0.05)。见表1。

表1 两组血清各指标水平比较

2.2 相关性分析

对预后情况进行赋值,预后良好=1,预后不良=2。术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平与预后情况均呈正相关(r=0.625、0.584、0.526,P<0.05)。

2.3 logistic回归分析

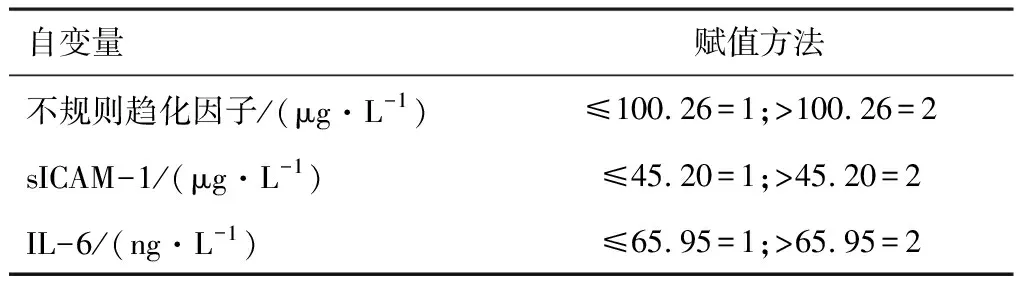

以颅内大血管急性闭塞患者预后情况为因变量,以术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平为自变量(赋值见表2)。logistic回归分析发现,术后1个月血清不规则趋化因子(>100.26 μg·L-1)、sICAM-1(>45.20 μg·L-1)、IL-6(>65.95 ng·L-1)水平为颅内大血管急性闭塞患者预后不良的危险因素(P<0.05)。见表3。

表2 自变量赋值

表3 颅内大血管急性闭塞患者预后的logistic回归分析

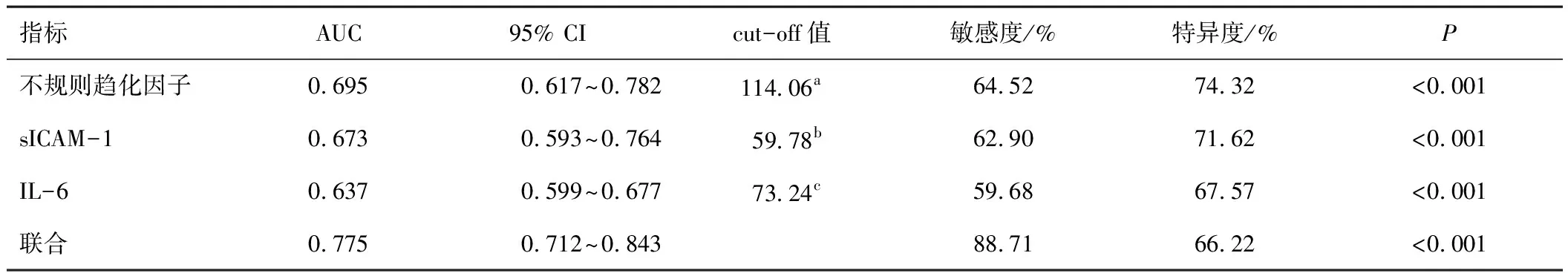

2.4 ROC分析

以预后不良颅内大血管急性闭塞患者为阳性标本,以预后良好颅内大血管急性闭塞患者为阴性样本,绘制ROC曲线。ROC分析发现,术后1个月血清IL-6、sICAM-1、不规则趋化因子水平联合预测颅内大血管急性闭塞患者预后不良的AUC为0.775,最佳预测敏感度、特异度分别为88.71%、66.22%。见表4。

表4 ROC分析

2.5 危险度分析

以术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平的cut-off值为界,将患者分为低水平、高水平,结果显示,术后1个月血清IL-6、sICAM-1、不规则趋化因子高水平患者预后不良的危险度是低水平的2.373、2.148、1.820倍(P<0.05)。

3 讨论

颅内大血管急性闭塞是脑梗死患者死亡的最常见病因,极大威胁着患者生命安全[7]。早期预测颅内大血管急性闭塞患者术后预后情况对改善临床结局至关重要。

不规则趋化因子属于跨膜糖蛋白,通过参与诱导炎症发生发展,促使组织损伤,其表达升高可增加血管内皮细胞黏附作用,促进血栓形成,从而引发血管栓塞、损害神经细胞[8]。孙媛媛等[9]研究显示,不规则趋化因子可促使自然杀伤细胞损害血管内皮细胞功能,进而加快动脉粥样硬化形成,加重脑梗死病情。研究发现,当机体受到再灌注损伤时,不规则趋化因子表达水平上升,加剧炎症反应,损伤神经元,加重脑损伤[10]。本研究结果显示,术后1个月预后不良组血清不规则趋化因子水平高于预后良好组,且血清不规则趋化因子水平与预后情况呈正相关。提示不规则趋化因子参与颅内大血管急性闭塞发展过程。

sICAM-1可参与动脉粥样硬化斑块形成,并提高斑块易损性,诱发斑块突入血管腔,促使血栓形成,进而导致脑梗死发生[11-12]。何梅等[13]研究中提及,sICAM-1可诱导炎症因子聚集,促使细胞毒性物质释放,加重脑组织损伤。王春霞等[14]研究指出,sICAM-1可提高细胞间黏附性,加快斑块形成,导致血管狭窄、闭塞。本研究结果显示,术后1个月预后不良组血清sICAM-1水平高于预后良好组,且血清sICAM-1水平与预后情况呈正相关。提示sICAM-1与颅内大血管急性闭塞病情进展密切相关。

IL-6为典型炎症因子,可有效反映机体炎症损伤程度[15]。刘香等[16]研究发现,IL-6可诱使纤维母细胞增殖,促进凝血,从而损伤脑组织及神经功能。晏立娜等[17]研究指出,IL-6过表达可影响纤溶/凝血功能,促进粥样斑块形成,影响静脉溶栓疗效,不利于预后恢复。本研究结果显示,与预后良好组相比,预后不良组术后1个月血清IL-6水平较高,且血清IL-6水平与预后情况呈正相关。表示IL-6参与颅内大血管急性闭塞病情进展。

logistic回归分析发现,术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平高表达均为颅内大血管急性闭塞患者预后不良的危险因素。基于上述研究结果,本研究推测检测血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平可能有助于预测颅内大血管急性闭塞患者预后情况。进一步通过ROC分析结果显示,术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平联合预测颅内大血管急性闭塞患者预后不良的AUC分别为0.775、0.819,高于单一指标预测,预测效能较高。且经危险度分析发现,术后1个月血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6高水平患者预后不良的危险度分别是低水平的2.373、2.148、1.820倍,进一步证实血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平预测颅内大血管急性闭塞患者预后不良的可靠性。因此,临床对于颅内大血管急性闭塞患者应积极监测血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平,以及时给予干预措施,改善预后。

4 结论

血清不规则趋化因子、sICAM-1、IL-6水平与颅内大血管急性闭塞患者支架联合抽吸取栓术后预后情况密切相关,联合检测有助于预测预后不良风险,具有较高预测效能。