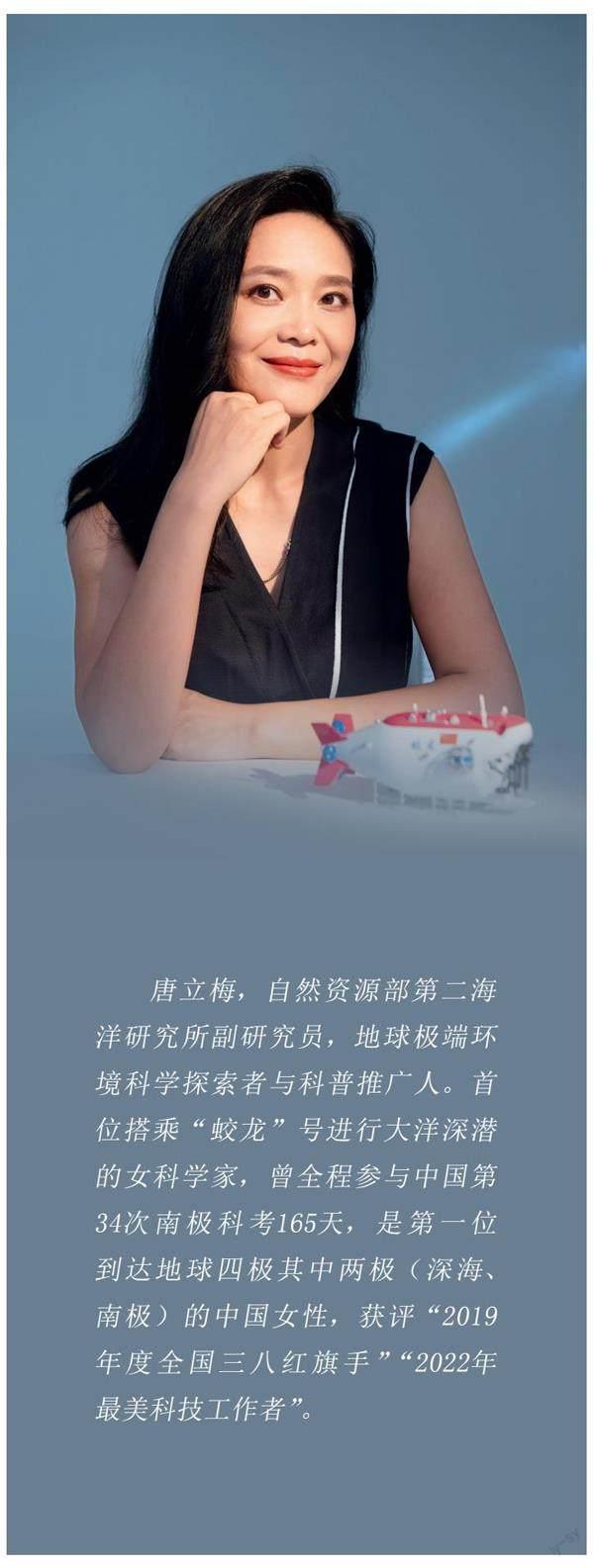

唐立梅:与地球“对话”,点燃探索热情

2024-03-19陈璠

陈璠

“如果把地球比作一个鸡蛋,我的工作就是研究干掉了的蛋清。”自然资源部第二海洋研究所副研究员唐立梅曾在一次科普讲座中这样介绍。为加深人们对海洋地质学的了解,类似的比喻,唐立梅创作过许多:地球是个大厨房,它在不同温度压力下会烹制出不同的美味,比如沉积岩是千层蛋糕、岩浆岩是带杏仁和瓜子仁的巧克力、变质岩是混合饼干……之所以努力将晦涩的科学知识变得绘声绘色,是因为唐立梅坚信,海洋地质学科普具有重要意义:一是增进大众对地球历史和生命起源的认识和理解,培养对科学探究的兴趣和思考能力;二是强化人们的环境保护意识,树立“爱护地球,珍惜资源”的观念。

讲好地球故事的前提是做好地球的采样工作,这个样品就是岩石。为找到“新鲜”的岩石,唐立梅乘“蛟龙”探海,搭“雪龙”破冰,深入西太平洋和南极大陆,成为第一位到达地球四极其中两极(深海、南极)的中国女性,与地球展开了一场又一场的“对话”。这种不寻常的经历,不仅使她的科考与科普融合达到了新维度,还推动了她对世界的思考、对生活的体悟走向深入。

心怀责任,奔赴山海

收集石头是一件很普通的事。但是在海底和南极大陆收集石头,还是一件普通的事情吗?

在参加“蛟龙”号第72潜次的科考任务时,唐立梅做了充分的准备。由于载人舱直径只有2.1米,内部没有卫生间,唐立梅为使自己在大约10小时的潜航中保持最好的生理状态,下潜前夜,她便停止喝水,甚至藏起了水杯以对抗生理本能。第二天,她干巴巴地咽下了几块饼干和一个煮鸡蛋。为精确地抓取科学家想要的物品,湿冷的舱内,唐立梅半跪在观察窗前,聚精会神地观察、记录、拍照、采样。“4个半小时的海底作业时间一晃而过,紧张忙碌又兴奋,也没有觉得冷和饿。抛载上浮后,才突然发觉由于长时间跪在观察窗前,腿已经非常酸痛了。”唐立梅回忆说。

潜入深海4年后,唐立梅参与了中国第34次南极科考。这一次,全身心投入在科研过程中的她,也品尝到一股别样的柔肠百转。唐立梅情绪的波动并不是因为遭遇了南极的“天然屏障”魔鬼西风带,也不是因为极端寒冷的天气与强烈的紫外线照射,而是因为她必须离开年幼的女儿近6个月。唐立梅至今仍记得,新西兰转港时,她与女儿视频问道:“想妈妈吗?”女儿说:“不想妈妈。”这句话犹如重重的一拳,打在了唐立梅内心最柔软的地方。

在神秘又极端的环境中“寻宝”,无论对于生活还是工作,显然都是不容易的。而在被问及参与两次科考的感受时,想象中的“困难”“艰苦”等词并没有出现,唐立梅用了“美好”和“浪漫”来表达对科考深沉的爱。唐立梅表示,科考的过程充满了惊喜:比如在船上欣赏日升日落、漫天繁星;在漆黑的深海里观察美丽的发光生物;在极端的环境中发现“新鲜”的岩石……“科考的美好经历是我记忆长河中永恒的沉淀,任凭岁月的冲刷,最美的鹅卵石始终不会被带走,而我会不时地赤脚走到河边欣赏它们。”

科考结束后,唐立梅更忙了。有时出差频率高达一周五次,几乎每天都在“飞”。她天不亮就起床去机场,忙完活动第二天凌晨才回家。有时回家后望着已经进入梦乡的女儿,唐立梅会因缺失陪伴而感到愧疚,但她的职业使命感很快便會占据上风。在某种程度上,这种忙碌正是她“向往”的生活。“我希望现阶段做的任何事情都能产生价值和意义,也就是做对社会、国家、人类甚至是宇宙有贡献的事情。”从2013年至今,唐立梅奔走于校园、电视台,参与了约两百场科普活动,传播着科考过程中的惊喜发现和科学精神。“爱祖国”“爱探索”,“爱”给予了唐立梅强大的力量,推动她奔赴心中的山海。

心之所向,行将必至

到350米的时候,突然眼前一亮,第一个发光生物出现了,像流星一般,很快从眼前划过。它们本是不动的,只是我们一直在下潜,因此一颗一颗如流星般划过,有的像萤火虫一样在窗前萦绕,雪树银花般晶莹。也有的本来聚集在一起,也许受了我们的打扰一下子散开去,像夜空中绽放的烟火,美极了。真是好神奇,我们在船上看夜空,是满天的星斗和清晰的银河,没想到水下也是漆黑的“夜空”和漫海的“星星”。这段对海底发光生物的描述,不是摘自某篇美文,也不是选自某本科幻小说,而是来自唐立梅的深潜科考手记《遇见采薇》。

“我小时候最喜欢的学科就是语文,尤其在读诗句的时候,会产生心流。”提到自己的文学爱好,唐立梅的眼睛闪烁着激动的光芒。出生于河北省蠡县的唐立梅,父母都是朴实的农民。与当时大多数同学一样,年少时的唐立梅立志成为一名科学家。虽然其父母难以在专业选择、人生梦想方面给予引领,但是在生活保障、学业支持方面尽了最大的努力,这使得唐立梅内心笃定,并在追寻“科学家梦”的路途中不断奋斗,直至成功。

热爱文学,可以使人在认识和思考世界时多一份诗意和感性。在唐立梅看来,世界所蕴含的科学知识是美丽而有趣的,因为大到整个银河系,小到一个鹦鹉螺的外壳,都是有规律的。比如,许多花朵都符合斐波那契数列的规律,即每一层的花瓣数量是前两层花瓣的总和,目的是使每片花瓣都能接受阳光;很多海洋生物会选择在月圆之夜繁衍新生命,这与月圆之时的光具有较强的能量相关。宇宙美妙而神奇的规律使唐立梅沉醉其中,也激发了她的分享欲。如何让更多的人感受到科学的美好呢?唐立梅将目光投向了文学,“对于大众而言,很多科学知识理解起来是具有一定难度的,但文学创作可以起到降维的作用。”在科学研究领域的探索达到一定的量之后,唐立梅回归了她内心深处的期盼——从事文学相关的工作。用唐立梅自己的话说,科学研究是她的“修行与担当”,而文学创作是她的“心之所向”。回到“最初的热爱”这一程,唐立梅走了很多年,但一切又都是“刚刚好”。

当前,人们在精神层面的需求持续增强。而文学与精神是密不可分的,它是一种能够触动人心灵深处、传递智慧和情感的媒介。“文学和科学相结合,一方面可以直观地展现科学的美;另一方面,会使科学更加生动有趣、有温度,从而更容易被大家接受。”唐立梅强调了科学家具备文学素养的重要价值,也努力利用自身优势连接更大的世界。

假如有一本书,以地球的演化为背景,讲述两条鱼经过9次灭绝、5次进化的奇幻旅程,依然深爱彼此的故事,你会感兴趣吗?以生命奇妙变化主题为背景,用生动的情节渗透科学知识的文学作品,是唐立梅正在构思的创作方向。而她之前关于科考的记录与思考已经汇聚到原创科普图书中,热爱文学之风已经吹进了现实。

科学家做“网红”是件好事情

“如何看待科学家越来越多使用社交媒体?”这个话题曾在知乎上引起热议。人们对知识分子做“网红”的原因感到好奇。一种声音是,科学家的主业是科研,就应该潜心钻研,频频曝光“赚流量”是一种不务正业的行为;另一种声音是,科学家是了解科学前沿的人,他们不“发球”,科学传播就失去了源头活水。在唐立梅看来,人们之所以质疑“科学家网红”这个身份,是认为“网红”与娱乐相关。“其实‘网红有很多种类型,只要具有社会责任感、充满正能量就有其存在的价值。作为这个时代快餐文化的引领者,具备专业知识和科学精神的‘网红应该是更加被需要的。”

科学家做“网红”是件好事情,尤其对于孩子而言。一方面,可以提升孩子的科学素养,引导孩子树立正确的价值观。当下的一个现象值得关注,很多孩子看到一些“网红”赚钱轻松自由,就以做“网红”为梦想。而时间倒回到10年前、20年前,大部分孩子的梦想是做老师、做医生,或成为一名出色的科学家。“既然有一些孩子向往‘网红,那么科学家做‘网红后,孩子的偶像就有可能是科学家。”唐立梅认为,通过观看科普视频,孩子不仅会在心中种下学习科学知识的种子,还会形成“努力学习才能做‘网红的意识”,以及拥有更加理性的思维方式。

另一方面,也可以使孩子获得职业启蒙,增强规划意识。唐立梅讲述了一个自己印象深刻的故事:中国科学院物理所研究员魏红祥在高考选择专业时很迷茫,便非常认真地问了自己的同桌,同桌想要报考物理,于是魏红祥也选择了物理。“我们那一代都比较缺乏职业启蒙,所以大多数人都是‘干一行,爱一行,但理想的情况应该是‘爱一行,干一行,这也是当代科普的重要意义之一。”在多元化的时代,唐立梅希望孩子通过广泛地学习获得选择未来的机会和能力,并用发自内心的热爱驱动自己前行。她相信,唯热爱与坚持才能有所成就。

把硬核科学知识变成大众喜闻乐见的科普知识,十分考验科学家的科普“功力”。“如果知识过难,那么孩子不会有学习的热情,所以在传播之前,需要重新梳理知识体系,使知识变得生动有趣。”为此,唐立梅总结了一套“秘笈”。一是用生动的语言打动人心。比如奇特美艳的海底生物、海天一色的人间仙境、人迹罕至的南极大陆、巍峨高耸的白色冰山、绚丽旖旎的南极光、憨态可掬的帝企鹅……文字的魅力能给科学知识起到加持作用。二是用形象化的比喻引发兴趣。比如把研究对象——岩石比作地球凝固的血样,研究岩石样品的过程就是采集地球深部血液的过程,通过分析血样中的红细胞、白细胞,为地球做体检。三是用古诗词描绘美景。比如谈到深潜的发光生物时,唐立梅引入了辛弃疾《青玉案·元夕》中的“东风夜放花千树”;展示极光时,引入了曹操《观沧海》中的“星汉灿烂,若出其里”。四是用讲故事的形式串联知识。比如讲到南极的时候,唐立梅会讲帝企鹅孵化的故事。帝企鹅是由企鹅爸爸来孵化的,并且孵化期长达两三个月,在这个过程中,企鹅爸爸没有食物,只是偶尔吸食一些雪水来补充水分。孵化完成后,企鹅爸爸会从繁殖地出发,到海域里捕鱼,由于长时间不进食,在捕鱼的半路上,有很多企鹅爸爸就被饿死了。从这个感人的故事中,可以引导孩子体会亲情的伟大。五是用幽默拉近受众。比如讲地月关系时,唐立梅会说,月球是以每年3.8厘米的速度远离地球,所以“月亮不能代表你的心”。

希望孩子的眼里永遠有光

孩子在快乐探索时,眼中总是闪烁着希望的光芒,整个世界都在他们的眼中熠熠生辉。这种眼神触动着唐立梅的心弦,也推动她不断思考:如何才能使孩子眼中始终有光?经过丰富的观察与实践,唐立梅发现,成人的做法非常关键。

很多家长为激励孩子完成某件事情,会提出一个小目标,而后给予奖励。比如,如果孩子考试成绩较好,家长就买一台平板电脑;如果孩子持续做家务,家长就带孩子去游乐园玩。“这种激励自然是有效果的,但只会起到短暂的作用,很难唤醒孩子的内驱力。”唐立梅进一步解释说,阶段性目标很容易使孩子产生“做一切都是为了家长”的认识。比如,家长说:“如果你好好学习,咱们家就换一个大房子。”孩子可能陷入迷茫:换大房子和我的学习之间有什么必然关联?为什么换大房子要靠我的学习?小目标有存在的意义,但家长不能忽视引导孩子树立更远大的目标,比如发现宇宙的奥秘,让每个人的身体都变得更健康……这些目标可能终生难以实现,也正因如此,孩子才会持续地追逐。远大的目标犹如海上的灯塔,指引前进的方向,使孩子在努力中不断确定:探索不是为了获得物质性的奖励,而是为了自己、为了身边人、为了世界变得更美好。

“海底的鲨鱼攻击人吗?”“海里的发光生物有温度吗?”……科普活动中,唐立梅常常收到孩子们“千奇百怪”的问题。“各种问题我都会真诚地回答,孩子的好奇心是探索世界的重要动力,只有认识这个美好的世界,才能对生活充满热情,从而具备乐观、勇敢、坚强等品质。”唐立梅表示,很多科学家、作家、画家等,都强调“童心”的重要性。正是因为孩子的好奇心与探索欲是与生俱来的,一旦失去将很难“寻回”,所以家长一定要呵护好这珍贵的“好奇”:避免过度干预,还给孩子一片自由探索的天空,使他们更加自信和独立;做好倾听与回答,当孩子提出问题时,应尽可能解答,与孩子建立信任;提供安全的环境,不要让孩子担心受到伤害与惩罚,给予孩子探索的勇气。

在一次直播中,有人问唐立梅“如何高质量带娃”。唐立梅爽朗一笑:“都是娃高质量带我。”由于工作繁忙,即使是休息日,唐立梅也鲜有时间陪伴女儿,女儿便会抽空陪妈妈参加科普活动。“女儿会因为我去她学校做讲座而感到有压力,但会因为朋友收下自己用扭扭棒做的蝴蝶结而兴奋不已。”唐立梅在与女儿的交流中意识到,孩子的成就感更多来自自身,成人要将孩子看作独立的个体,爱他、鼓励他、包容他,让他完整地体验自己的生命旅程。

与孩子做最好的朋友,这是唐立梅真实的亲子关系。空闲的时候,唐立梅会带女儿到户外的草地上奔跑、在秋千上晒太阳、在公共健身器材上锻炼……比起紧盯女儿的学习成绩,唐立梅更希望引领女儿感受生活的美好,同时形成健康的生活方式。“孩子在这样的氛围中会渐渐意识到生命的珍贵,从而珍惜生命,尽情‘绽放。”近年来,“未成年人自杀”的新闻增多,一篇篇报道刺痛着唐立梅的心。她表示,大自然孕育着万物生灵,蓬勃生长是美好的景象,孩子应该意识到,“活着”本身就是生活的意义,“快乐成长”就是童年时期有价值的事情,每个人都应该爱自己、爱家人、爱这个多元化的世界。

“如果你从事了自己真正喜欢的事情,是非常幸运的。如果还没有机会投入自己的热爱,那就把当下的事情做到极致,这也会带给你成就感。”唐立梅相信,在探索世界的路上,只要始终怀揣热情,总会与美好撞个满怀。