核心素养导向的高中化学教学目标设计

——以“化学反应与能量变化(必修)”为例

2024-02-17罗海瑜太原市师苑中学校

罗海瑜 太原市师苑中学校

冯 宇 山西省教育科学院

《普通高中化学课程标准(2017 年版)》(以下简称《课标》)为响应时代对人才高内涵、高质量培养的要求做了重大调整,主要表现在:高度概括了学科核心素养,明确了教育的高度;规范了学业要求和学业质量标准,规定了教学的深度;第一次提出了“教学评一体化”,指明了教学的宽度,标志着中学教育进入了素养时代,素养进入了标准化时代和科学评价时代。作为课堂教学灵魂的教学目标也要与时俱进,将教学目标上升到素养化的高度。所以,教学目标设计必须要体现核心素养的具体要求,要与学业质量标准对接,要有“教学评一体化”设计,要体现素养的水平和层次。本文以人教版(2019 年)“化学反应与能量变化(必修)”一节为例,详细阐述了素养化教学目标的设计策略,以期引领教师提高站位,思考教学,精准与课程目标对接,进而提高课堂效率,提升学生学科核心素养。

《课标》指导了各种版本教材的编制,从学科学段的高度规定了课程目标,规划了高中学生化学学习应达到的知识、能力和素养水平,因此《课标》必然是课堂教学和评价的总依据,也是素养化教学目标设计的出发点和归宿。所以,素养化教学目标一定要依据《课标》、结合教材内容以及学生的认知水平科学地进行设计。一般先设计单元教学目标,然后根据一定逻辑关系将其解构细化从而派生出课时教学目标,使化学教学的每一个单元、每一课时都是为实践和达成素养化课程目标而存在。

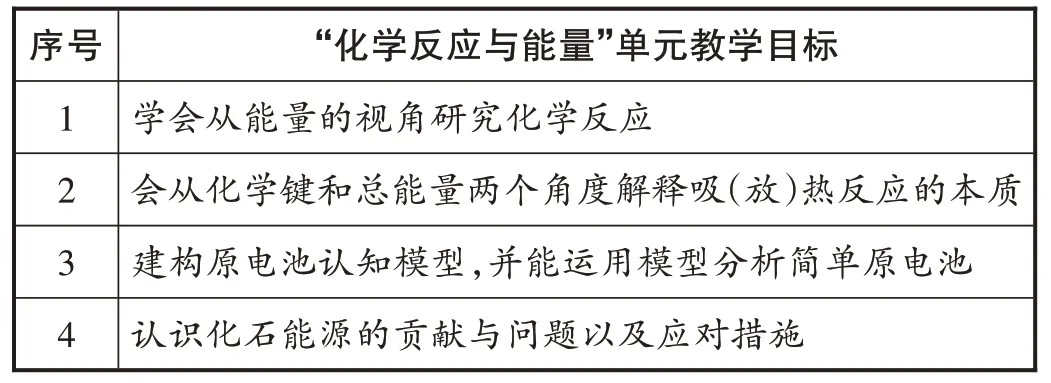

一、设计单元教学目标

单元教学目标是学生完成本单元的学习后应该获得的知识和能力。视角和方法、学科思想和观念,是课程教学的阶段性具体化的目标。它是教师教学活动的“北斗”,是教学实施中的“灯塔”,也是素养化教学目标设计中的首要一环。

单元教学目标设计一定要放宽视野统筹规划,不能仅仅盯在一个课时,至少要着眼一个自然单元,有时候甚至要放在整个学段教育的层面。作为课堂教学设计者和实施者一定要了解单元的整体结构,了解每个课时在整个知识体系中的地位作用以及价值,让每一单元都能进入知识方法的结构化,都能尽可能大地发挥它的素养功能。

单元教学目标设计一定要与《课标》保持一致。在《课标》中用“课程目标”加“课程内容”加“学业质量标准”加“素养层级”来确定素养化单元教学目标。例如,在必修二“化学反应与热能”这部分内容的单元目标设计时,我们能过精读《课标》、解构课程目标,发现两点与本部分关系密切:1.观察辨识宏观现象并从微观层面理解和解释;2.关注化学变化中的能量变化。于是将素养目标定位在“宏微结合”思维方式的培养和“能量观”的构建上。在课标中课程内容“必修课程(主题3)”中发现本部分内容要求学生“认识物质具有能量”,了解体系能量变化与化学键的断裂和形成有关,结合学业质量水平2-2的要求“能分析化学变化中能量吸收和释放的原因”,我认为必修教材中的“化学反应与能量”这一节与元素化合物知识的横向对比,需要带领学生走进研究化学反应的另一个视角——能量变化,即从能量的视角研究化学反应,从整个高中阶段纵向来看是在构建“能量观”这一学科大观念。本单元处于能量观构建的初级阶段。

单元教学目标设计一定要挖掘认识视角,构建认知模型。一个自然单元应建立的视角和模型其实在教材编写时都已经提炼好了。研读教材“章引言”发现本单元中“能量”是研究化学反应的重要视角。在单元“整理与提升”栏目里清楚地展示了化学反应中能量的两种转化方式以及能量转化的原因,并且构建了原电池的认知模型。这就为教师的课堂教学搭好了框架,至于承载知识的情境和课堂活动的设计,就得靠教师能动性的发挥了。

单元教学目标的设计一定要简洁精炼、重点突出,切忌贴素养标签假、大、空。素养化教学目标一定要体现学科核心素养,在实践中有以下几种倾向:一种是为追求完整性机械地与核心素养挂钩。研究课堂细节,发现一节课的各个活动与五个维度的学科素养几乎都能挂钩,但一节课承载的内容有限,不必面面俱到,只需要突出1—2 种素养即可。第二种是假、大、空贴素养标签。素养的形成和培养不是一蹴而就的。例如,“变化观念”的形成就包括了认识物质变化和能量变化、宏观变化和微观变化、量变和质变等;会描述变化的特征;会对变化做出分析与解释等。所以“变化观念”的形成是一个循序渐进的过程。同理,学科素养的形成也是螺旋上升的,需要把学科素养解构成一定的视角、方法、观念等对学生逐步培养,教师要把握好深度、广度切忌笼统地贴素养标签一步到位。

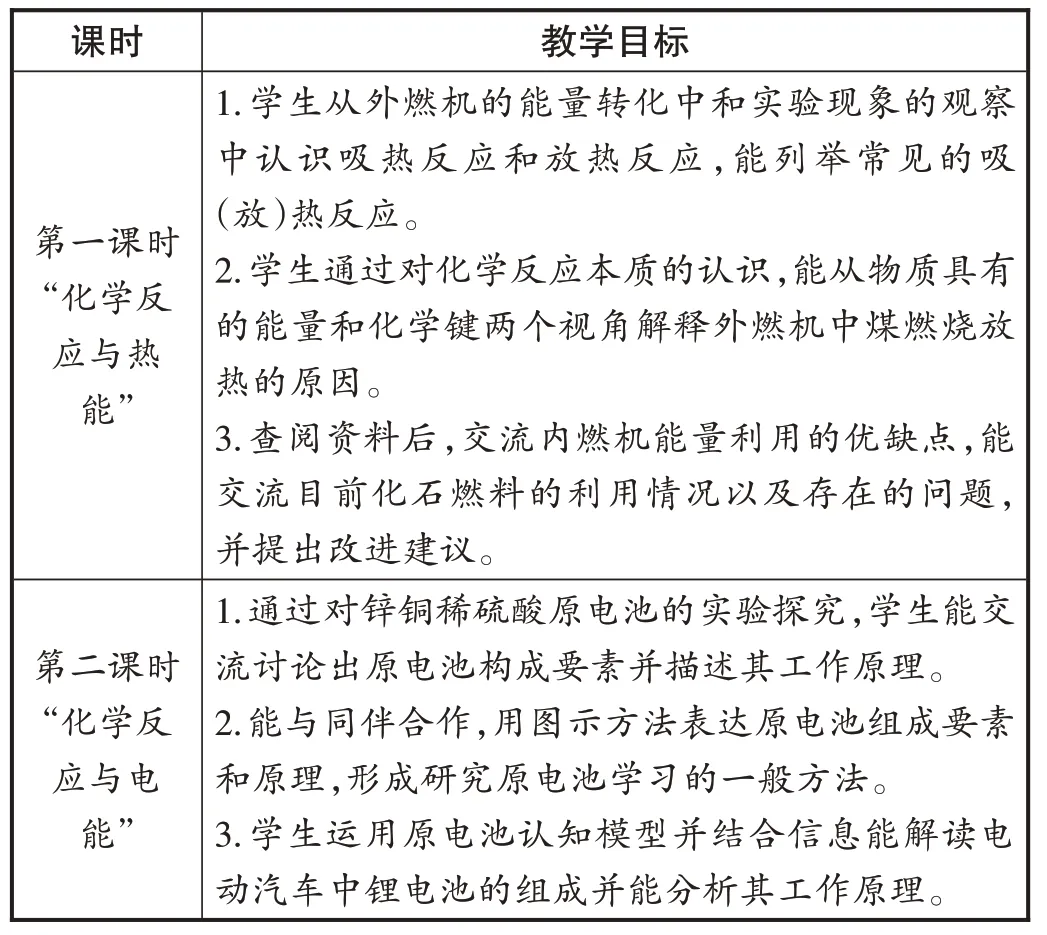

表1

二、设计课时教学目标

课时教学目标是单元教学目标的具体化、可操作化、可测评的显性表现,是指导教学、实施评价的可靠依据。实践表明:单元教学目标根据知识结构、能力素养进阶科学解构是设计课时目标的思路之一,适用于有多年教学经验的教师。普适于大众的方法是以单元教学目标为依据,从思维层面、实践层面、价值层面进行素养建构。以“化学反应与能量变化(必修)”为例,建构过程如下:

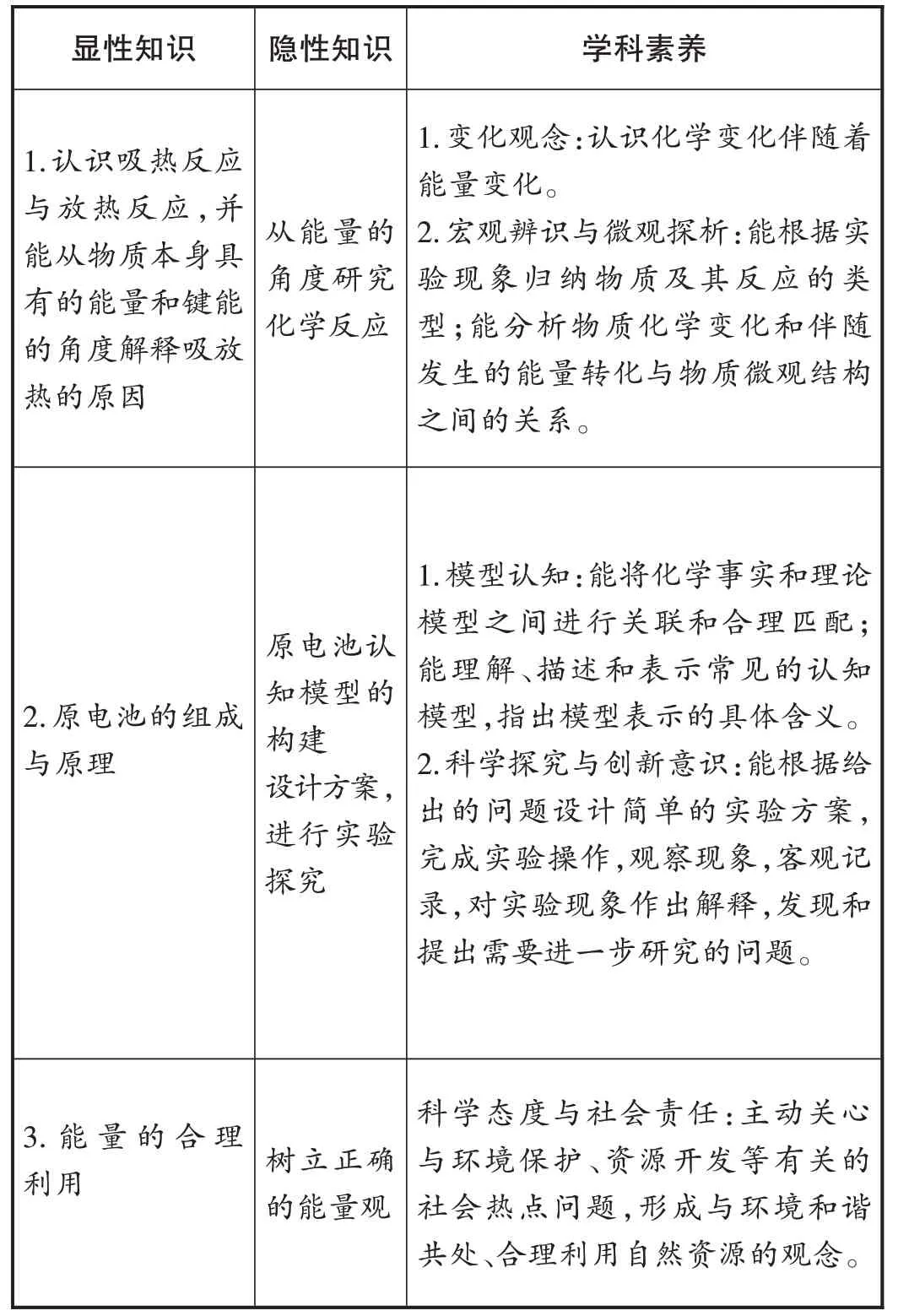

(一)从显性知识到隐性知识,在思维层面定位素养

显性知识就是基本知识和基本技能,隐性知识就是化学学科特有的思维、方法和观念等,也就是学科核心素养。这些都可以在《课标》中对应的主题中找到答案。例如,与“化学反应与能量变化”相关的主题是主题3:物质结构基础及化学反应规律。

在分析课标、教材、学情的基础上,挖掘吸热反应和放热反应本质、原电池原理、能量的利用这些显性知识。在科学教育的金字塔中,这些显性知识是基础,也是培育素养的土壤。素养离不开知识,但知识不等于素养,知识转化成素养的必经之路就是要挖掘这些事实性、概念性知识背后的视角、方法、观念等隐性知识,这些隐性知识是构建学科核心素养的基本单元,将这些隐性知识与学科素养对标,知识才能真正转化为学科素养。研究后发现:吸热反应和放热反应这个显性知识背后隐藏的是研究化学反应的新视角——能量视角和微观视角;原电池原理隐含的是设计方案进行实验探究能力和原电池认知模型的构建能力;能量的利用隐含的是建立正确的能量观。将这些隐性知识与课标中的素养一一对标,我们不难发现:本单元知识内容与宏微结合、实验探究、模型认知、科学态度、社会责任等素养密切关联。

表2

(二)从学习任务到学习活动,在实践层面发展素养

在教学实践中,为了更有效地落实教学内容,完成教学目标,师生往往要共同完成一些具体的任务。对于具体的课时来说,任务的核心是固定的,但是具体的任务结合教学情境的表现方式是可以多样化的,在明确的素养定位下建构一个内容上连续能力上递进的任务链,对于推动教学活动的进程是非常有必要的。为顺利完成学习任务,教师就要发挥好组织者和领导者的作用,设计一些学习活动带领学生一步一步走向核心知识和核心素养。只有在实际的学习活动中,知识才能被理解,素养才能落地。化学学科核心素养就是在一系列连续的、具体的学习活动中发展和表现的。因此,素养化的教学目标在设计时就需要把教学任务和教学活动设计好,教学活动也必须对标素养水平,与学习任务相一致。对于同一学习任务,学习活动可以不尽相同,但不同层次和不同难度的活动折射出的素养水平是不一样的。例如,原电池原理,若学习活动设计成“阅读资料或者观看视频”,然后描述锌铜稀硫酸原电池原理,这是对文字或影像的一种重现性复述,此项活动蕴含的素养水平就相对较低,只达到“宏观辨识和微观探究”的水平。若结合实验现象设计成驱动式问题串,蕴含的素养水平就高级多了。1.铜片表面的气体可能是什么?2.H2是什么微粒?怎样生成的?3.电子从何而来?4.锌为什么会不断地失去电子?5.溶液中的离子为什么会定向移动?教师要引导学生从现象出发,在问题的驱动下分析推理,环环相扣,逐步揭开真相,此项活动对标的素养就是“科学探究和证据推理”。所以,学习活动的设计一定要与学习任务承担的素养水平保持一致,另外,也要考虑到学生的能力基础和个性特征,适当地补充信息,设计适合学情的学习活动。

(三)从质量标准到解决问题在价值层面评价素养

在教学目标中体现评价甚至对素养的评价,对一线教师而言无论在理论上还是在操作上都是巨大的挑战。现代课程之父泰勒说过,制订教学计划必须回答的第四个问题就是:“如何才能确定这些目标正在得以实现。”这就是评价的问题,也就是说,在做教学计划、确定教学目标的时候就应该考虑到评价的问题了。

学业质量标准是对学生学业成就表现的总体规划。这一标准既包含了知识能力又包含了本学科核心素养及其表现,所以学业质量标准必然是一个重要的评价标准。另一个评价角度就是学生在活动中解决实际问题的能力。无论在大单元教学还是项目式教学中都有一个真实而具体的问题情境,在情境问题的驱动下分析问题,让学生经历一段发现或研究或应用的过程,在这个过程中或有证据推理和实验探究,或有宏微结合和符号表征,或有思维模型的构建。问题在学生的质疑、假设、合作、交流和展示中解决了,学科素养也就真正落地了。

表3

教学目标要想利于评价就要用可观察、可测评的外显性动词将任务和活动中内隐性动词具体化。例如,如何构建原电池认知模型?构建到什么程度?这些点很难把握。但如果把它写成“能够用图示的方法表达原电池的构成要素和原理,以形成原电池的一般研究方法。”这种表达就具体多了,这个目标包含了呈现方式(图示)、呈现的内容(组成要素和工作原理)、呈现目的(形成认知方法),这就是一个可测评的依据。又如,“运用原电池认知模型分析生活中原电池的工作原理”该目标就可以在解决问题的层面评价原电池原理的掌握程度,更能评价学生是否形成分析原电池的一般方法,也就是素养的达成情况。

综上所述,本单元两个课时的教学目标就生成了。

“化学反应与能量”课时教学目标如下:

表4

素养化教学目标的科学设计能够引导教师站在国家课程目标的高度去思考教学目的,把握课堂教学的深广度去设计教学过程,找准课堂评价的精准度去表述教学目标,使教师的教学理念、教学思路、教学行为都能与国家需要、社会需要精准对接,培养高质量人才;素养化教学目标的科学设计能让学生清楚地知道我要学什么,怎么学,学到什么程度,并在学习自然科学知识的同时,发展终身学习所需要的关键能力和必备品格,为学生的未来发展奠定坚实的基础。我们深知科学的教学目标其实是“课前预设”和“课堂生成”能动的整合体,这就需要教师在预设目标的基础上,在教学实践中不断改进,不断完善。