血液透析病人血管通路决策过程的质性研究

2024-02-04高希娟徐晨艳

高希娟,徐晨艳,付 敬,辛 颖,高 伟*

1.山东省荣军总医院,山东 250014;2.山东大学齐鲁医院;3.山东大学护理与康复学院

据统计,全世界有250万例病人因肾衰竭接受维持生命的肾脏替代治疗,其中约60%的病人接受血液透析治疗[1]。血管通路(vascular access,VA)被称为血液透析病人的“生命线”,血管通路类型包括自体动静脉内瘘(arteriovenous fistula,AVF)、移植物动静脉内瘘(arteriovenous graft,AVG)、中央静脉导管(central venous catheter,CVC)。对大部分新透析或者常规透析病人来说,AVF感染风险更低[2]。专家组认为长期的血管通路应首选AVF[3]。而2019年《肾脏病生存质量指导血管通路临床实践指南》更新提出血管通路的选择也要满足个别透析病人的实际需求及喜好,强调以病人为中心,制定个体化的血管通路规划[4]。本质上建议在共享决策的指导下进行个性化血管通路规划[5]。目前,国内有关终末期肾脏病病人肾脏替代治疗的共享决策相关研究较多[6-7],有关血液透析病人血管通路的共享决策却较少。Lenz[8]认为信息搜索的过程视为决策过程,由于临床共享决策需要医护患的合作努力,因此,本研究从信息搜索的角度探讨了血液透析病人血管通路的决策过程,以及医护人员如何促进血管通路的共享决策,可能有助于优化血液透析病人血管通路的共享决策过程。

1 对象和方法

1.1 研究对象

采用目的抽样法,依据最大差异化的原则,选取2022年4月—8月在2所医院血液净化科进行血液透析治疗的病人。纳入标准:1)年龄>18岁;2)行血液透析治疗>3个月;3)能清楚表达。排除标准:存在严重的并发症或感染性疾病,如心力衰竭、脑血管意外、呼吸衰竭。选取2022年4月—8月在2所医院血液净化科工作的医生和护士。纳入标准:1)在该科从事护理工作年限≥1年;2)参加过血液透析护理培训、取得上岗资格。排除标准:1)近1年内连续休假、进修或出国时间≥3个月;2)进修或实习人员。

1.2 方法

1.2.1 方法学的确立

本研究采用科宾和施特劳斯[9]的扎根理论研究范式收集并分析资料。该理论源于芝加哥学派的互动主义和实用主义的结合,概念和理论都是由研究者从故事中构建的,这些故事则由研究参与者所构建,他们努力向研究者和他们自己说明和解释他们的经历和/或生活。

1.2.2 成立研究团队

本研究团队成员包括:从事质性研究的护理专家1名,硕士学位,主任护师;护理硕士研究生在读2名,均接受过质性研究方法的系统学习;血液透析临床护理人员2名和护理管理人员1名。访谈前,研究团队成员与受访者建立信任关系,遵循知情同意原则,使受访者充分理解研究目的及意义并配合访谈。访谈过程中,研究者以倾听为主,在结果分析备忘录中采用反省性评价的方式,减少对研究结果的影响。

1.3 资料收集

采用半结构式访谈法收集资料。在访谈前,研究者通过病人的责任护士发送邀请函详细说明研究目的,通过电子邮件或电话形式向医护人员发出邀请函,访谈资料收集形式为面对面,地点为血液透析科休息室或访谈室,无其余人员在场,环境相对安静。对病人的访谈主要内容包括:1)您能谈一下您的患病经历吗?2)您能说一下您什么时候了解到血管通路相关信息?您都了解了哪些?3)当时建立血管通路的决定是怎么做出来的?能说一下当时的情景吗?4)您在透析前后对血管通路了解得怎么样?5)如果您的朋友需要建立血管通路了,最需要得到哪方面的信息?对医护人员的访谈主要内容包括:1)您认为病人目前参与血管通路共享决策吗?2)您如何向病人介绍血管通路的?3)您在实际工作中做了哪些促进共享决策的工作?4)您认为目前血管通路共享决策存在哪些困难?每次访谈时间为30~50 min,访谈结束24 h内,对所有语言进行文本转录,转录完成后,将文本返回受访者确认和更正。每轮访谈结束后,受访者针对访谈和转录中出现的看法、困惑和偏差进行反省和记录,从而保证研究的质量。

1.4 资料整理与分析方法

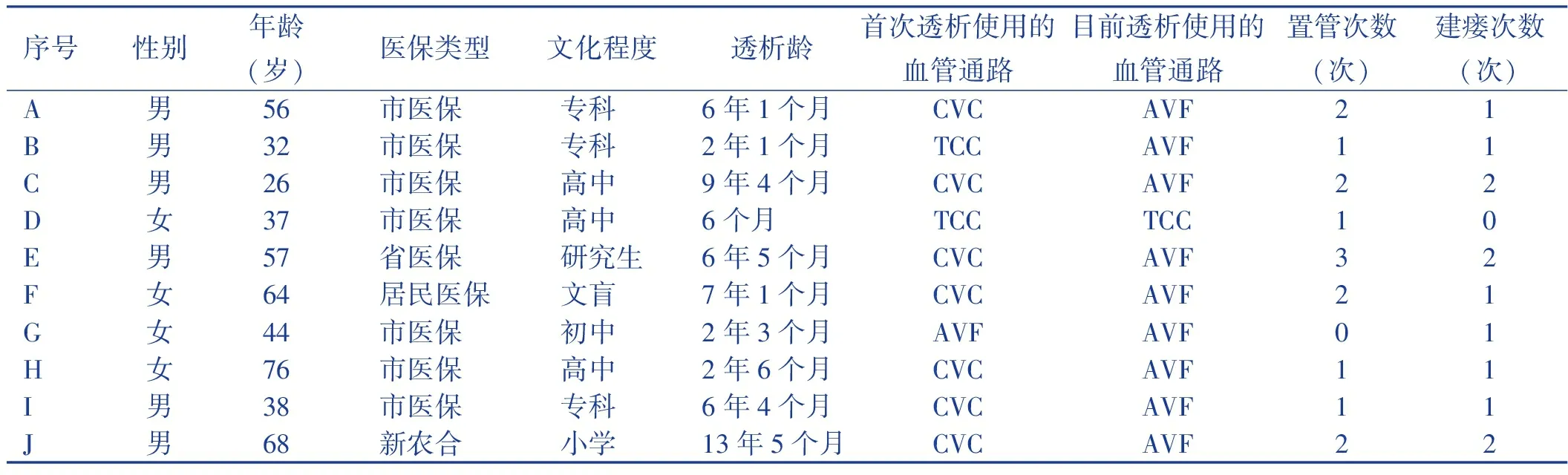

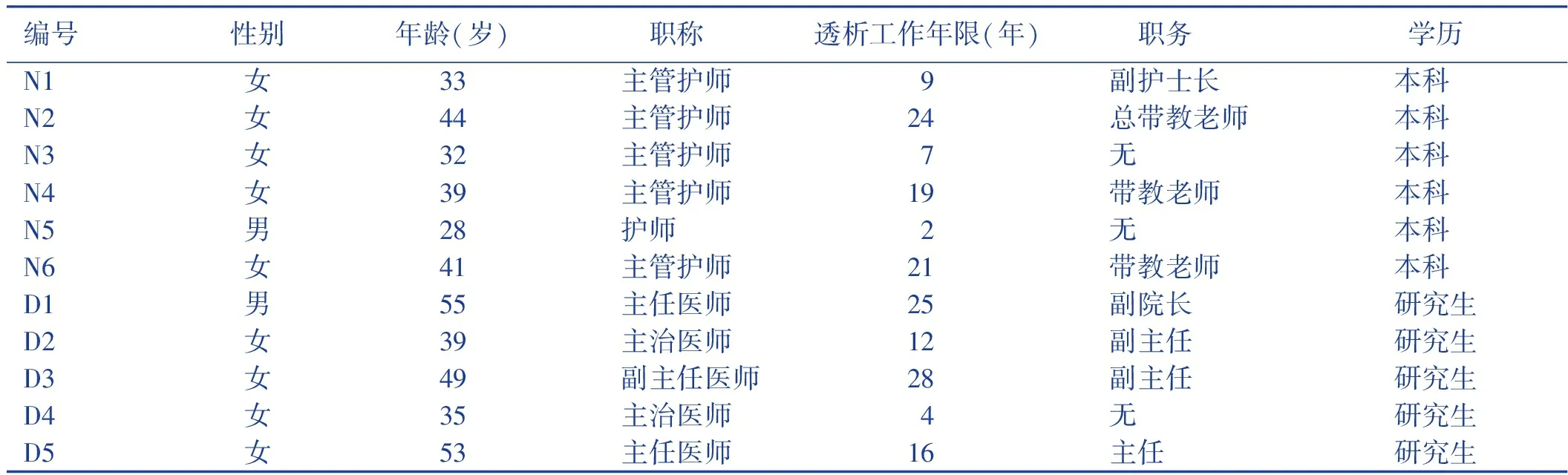

按照访谈顺序,为避免编号混乱,将病人编号为大写英文字母A~J,医生的编号用D1~D5表示,护士的编号用N1~N6表示,依次编码并导入Nvivo 12软件,对文本资料进行整理,资料分析过程采用科宾和斯特劳斯[9]的扎根理论研究方法。本次研究访谈血液透析病人10例,年龄为26~76岁,其中男6例,女4例,访谈病人的基本资料见表1。访谈医护人员共11人,受访者的基本资料见表2。共获得21份转录文本,平均访谈时长为38 min。

表1 访谈血液透析病人基本资料(n=10)

表2 访谈医护人员基本资料(n=11)

2 结果

本研究病人访谈部分经过开放性编码的概念化得出61个概念,将概念范畴化得出14个范畴,经过主轴编码提炼出5个主轴范畴。分别为接受多方面信息阶段、形成初步感知阶段和淡化信息阶段或逐步深入感知阶段,是一个不断反思的过程,病人会在接受透析治疗之后对血管通路的选择重新审视。医护人员访谈部分得到18个概念,将概念范畴化得出7个范畴,经过主轴编码提炼出2个主轴范畴,透析的决策优先血管通路的决策和循序渐进的信息交换。

2.1 接受多方面信息阶段

此阶段在病人接受血液透析治疗之前,多方面信息包括病人原发疾病相关信息、固有认知世界的信息、角色冲突相关信息和肾脏替代相关治疗的信息。原发疾病相关信息包括自身肌酐情况、尿毒症中医治疗方法、患尿毒症原因、尿毒症疾病特点以及尿毒症饮食治疗;固有认知世界信息透析可怕、透析等于生命的终止、透析后不能自理以及个人价值观;角色冲突相关信息包括丧失劳动能力、丧失自理能力、不能承担社会角色以及不能承担家庭角色;肾脏替代治疗相关信息包括不同治疗的结局、不同治疗的费用和不同治疗的影响。A:“医生说你的肌酐有300多,应该很快就需要透析了,人家告诉你了,人家不止说了一遍,一开始我去肾内科挂号,经常换医生,到后来觉得那个医生态度好,我就固定了那个医生,也是这个医生劝我尽早建瘘。”E:“没有那个心情去了解血管的信息,还了解这个!当时看家人都拉着个脸,心里面哪还能再去想别的事情,我就反反复复地想到底自己得了什么病,到底是什么情况呀”。

2.1.1 透析的决策优先于血管通路的决策

尽管医生向病人提供了提前建立血管通路的信息,病人接收到了,由于病人没有决定进行血液透析治疗,不会参与到血管通路的共同决策过程中,病人决定进行血液透析之后有利于病人参与血管通路的共享决策过程中。D1:“病人确诊尿毒症之后先选择肾脏替代治疗方式,要决定血液透析了,再选择通路。”D3:“病人在选择血液透析治疗之后,才能跟他说建立血管通路的事情,要不然他也不听。”D4:“提前建瘘最好了,但是病人接受不了血液透析,你就没法做通路”。

2.1.2 进行循序渐进的信息交换

建立通路的肾内科医生会将血管通路的信息告知病人,包括不同通路的优缺点和建立方式、花费和结局,这个过程是循序渐进的过程,一次性告诉病人太多会导致病人接受困难,而是在建立通路之前、过程中和建立完之后循序渐进地告知。护士也会循序渐进地告知病人不同通路时期的护理方法,慢慢地向病人提供血管通路相关信息。N3:“刚(血液)透析的病人,你给他说太多他也记不住,后期会慢慢地给他们说。”N6:“慢慢来吧,不可能一股脑地全告诉他们的”。

2.2 形成初步感知阶段

病人接受血液透析治疗之后,通过环境、人际关系、传统媒介和现代媒介,形成对透析用血管通路的初步感知,尽管病人接收了医护人员提供的血管通路相关信息,但是病人还是会通过以上途径进行搜索,并对血管通路形成初步的感知。A:“当时我以为这个瘘是在皮下埋一个什么装置似的,因为我当时摸过人家做的瘘,一摸砰砰地跳得很厉害。”C:“因为我住院的时候看见有老大爷在病区里来回走,提着个尿袋子,我就以为那就是透析通路。”H:“没透析之前什么也不知道,经历了就知道了,也就那么回事,没什么可怕的”。

2.3 淡化信息阶段或逐步深入感知阶段

2.3.1 淡化信息阶段

部分病人可能因为害怕血液透析或血管通路的并发症、感到力不从心、认为血液透析在浪费生命,而后选择肾脏移植而暂时逃离透析。E:“看那个透析时间长的人,瘘就很粗,突出来,太吓人了,我也害怕时间长了我的瘘也跟他们一样。”G:“平时护士扎针我从来不敢看,隔1 d扎1次,我就烦了,听见邻床修瘘疼得嗷嗷地叫,烦!一定要换肾”。

2.3.2 逐步深入感知阶段

部分病人在接受血液透析治疗之后,对血液透析通路的选择重新审视,会愈挫愈勇,接受血管通路,感受血管通路成为身体的一部分,并爱护通路,积极学习成为血管通路护理专家。A:“我这个管还好点,是往下的,有的是往上的,平常穿上衣服以后看不出来,也不影响上班,插着管我还参加了一次乒乓球比赛,还拿了冠军呢。”D:“(管子)其实没有特别不方便,只要好好地护理,不要出太多的汗,汗液太多就会对管子不好,我自己也想了很多办法,我放了护垫在管子下面,然后定期地更换”。

3 讨论

3.1 血液透析病人的血管通路决策过程是不断反思的过程,透析的决策优先于血管通路的决策

本研究运用扎根理论方法提炼出血液透析病人的血管通路决策过程,即接受多方面信息阶段、形成初步感知阶段和淡化信息阶段或逐步深入感知阶段,是一个不断反思的过程,病人会在接受透析治疗之后对血管通路的选择重新审视。一项对15例血液透析病人的血管通路决策体验质性研究显示,病人描述了医疗决策的常见过程,包括信息寻求、从他人的经验、权衡风险和收益,大多数病人依靠家人和朋友来获得信息的强化,进而获得动力和建议[10]。本研究在证实信息寻求过程的同时,进一步揭示了病人不同阶段的决策信息需求,病人会在不同阶段对之前接收到的信息进行反思。本研究中的血液透析病人透析的决策先于血管通路的决策,提示如若提前建立内瘘,则需要病人优先接受血液透析治疗的决策。一项前瞻性研究显示,病人透析模式的决策时机,但不是透析前肾病学的参与程度护理,可以预测病人和提供者对AVF/AVG干预措施的行动,以解决病人的心理问题需要为透析做准备[11]。与本研究的结果基本一致,纳入的10例病人,经历过淡化信息阶段的病人仅有2例,究其原因可能与肾源缺乏、肾脏移植较少有关,多数病人表示想逃离血液透析,但是由于肾源缺乏,并且可能经济压力或生活压力较大,不具备逃离透析的条件。

血管通路的决策过程需病人本人和医护人员之间通力合作,临床大部分血液透析病人除急症透析之外,多数病人有原发病如高血压、糖尿病等[12],有反复就医的经历,这大大增加了医护患的信息交流时间。有研究显示,血管通路功能是医护患共同关注的重要结果,加强其在支持血管通路方面的价值,在需要血液透析的病人中进行实践和共享决策[13]。

3.2 针对血液透析病人不同阶段的信息需求建立决策辅助工具

有研究显示,血液透析病人参与血管通路期待决策与实际决策类型一致性良好,决策中意识淡薄型占主导,对教育程度低的病人可考虑借助病人决策辅助工具(patient decision aids,PtDA),提高病人的决策满意度[14]。而编制的决策辅助工具需要符合资格的6个条目,其中包括明确了需要考虑的决策和经历各种选择后的感受[15]。这就需要了解血液透析病人不同阶段的血管通路决策需求,来进一步制定PtDA。本研究显示,病人在接受血液透析治疗之前,主要的决策需求是透析相关信息,病人对透析充满了恐惧,透析带来的不确定感较强,在制定PtDA的内容时,要多提供积极的透析相关信息,以缓解病人透析之前的恐惧,降低病人的不确定感,为病人更好地接受血管通路相关信息提供前提。也可以采用如雨课堂健康教育平台加强院外教育[16]。病人在接受血液透析治疗之后,形成了血管通路的初步感知,此阶段的病人尽管接受了医护人员提供的信息,病人期待与医护人员交流血管通路的困惑,但由于医护人员工作繁忙,会在医护人员面前保持沉默,进而会向朋友、病友、网络和家人寻求信息,这提示医护人员可在此阶段针对病人对血管通路的困惑,及时提供如穿刺相关并发症的相关信息。病人在深入感知阶段,会逐渐成长为血管通路专家,此阶段病人会逐渐适应带管或带瘘生活,但是为提高病人对内瘘益处的感知,还是需要医护人员提供不同血管通路长期的优缺点。还有报道称,病人通常对血管通路的不良反应更应优先地考虑,而医护人员优先考虑病人的通路创建位置和成熟率[17]。这与本研究的病人研究结果一致。建议针对病人关注的信息制定以病人为中心的PtDA。

4 小结

本研究通过对10例血液透析病人和11名医护人员进行深入访谈,提炼出血液透析病人的决策过程,即接受多方面信息阶段、形成初步感知阶段和淡化信息阶段或逐步深入感知阶段。医护人员认为透析的决策优先血管通路的决策和进行循序渐进的信息交换,需针对病人的决策需求制定血管通路决策辅助工具,促进血管通路的共享决策。