自然科学知识如何参与自然审美

——对科学认知主义理论难题的反思

2024-01-23王一凡

王一凡

(山东大学文艺美学研究中心,山东济南,250100)

引言

环境美学家对审美理论中的认知问题有着独特的洞见和贡献。他们对自然科学知识等在自然审美中的角色与功能的探讨值得我们关注。在《自然、审美与环境保护主义:从美到责任》(Nature,Aesthetic,andEnvironmentalism:fromBeautytoDuty)一书的导言中,卡尔森(Allen Carlson)与林托特(Sheila Lintott)将自然审美分为9种模式,除去以艺术为中心的对象模式与风景模式,剩下的自然审美模式可大致分为两个立场:一个是以卡尔森为代表的认知主义立场,一个是以柏林特(Arnold Berleant)为代表的非认知主义立场。两个立场论争的核心问题是:以自然科学知识为代表的认知因素,和以感知、情感、想象等为代表的非认知因素,哪一个才是自然审美适当性的核心。这一论争最后落脚在了自然科学知识等如何参与自然审美这一问题上。该问题也正是以卡尔森为代表的认知主义者的困境所在:自然科学知识等在自然审美中如何转化为审美感性。这是关系到科学认知主义理论能否成立的关键问题,也就是说,认知主义立场强调自然科学知识等是自然审美适当性的核心,就有义务回答自然科学知识等参与自然审美的路径与方式。因此,本文聚焦于自然科学知识等在自然审美中的角色与功能等问题,尝试分析各位环境美学家在修正与解决科学认知主义理论难题时所采取的策略,挖掘其中隐含的审美理论。同时,本文以神经美学家莱德(Helmut Leder)的审美体验加工模型图为基本框架,参照和借鉴环境美学家对自然审美中认知问题的探讨,从而阐发自然科学知识等参与自然审美的四种路径,以此推动自然审美理论的进一步完善。

一、自然科学知识在自然审美中的角色与功能

近年来,自然审美领域有一场论争非常值得我们关注。这场论争的焦点是自然审美的适当性,其中包含了一系列的问题:什么是对自然的审美体验;对自然的审美体验何时是正确的;自然欣赏何以是审美的;自然的审美体验与宗教、科学、经济或艺术体验的异同;对自然的审美体验是否有合适与不合适之分;是否有方法和标准可以评判某些自然审美体验优于其他自然审美体验;等等。这场论争的双方,就是认知主义立场与非认知主义立场。在这场论争中,环境美学在一定程度上解决了一些与审美心理、审美经验有关的美学基本问题,尤其是对自然科学知识等在自然审美中的角色与功能的探讨有着独特的贡献。

认知主义立场以卡尔森的科学认知主义理论为代表。科学认知主义理论的要点是强调自然科学知识在适当的自然审美中的重要作用。这一理论要点与环境的特点是紧密结合的。环境并不像艺术品有明确的框架与边界,环境是复杂的,它被我们感知的特征是无限的,它与我们之间的互动也是无限的。因此,环境面临着从日常生活的模糊背景转变为审美环境的问题。在卡尔森看来,关于自然环境性质的知识便在其中发挥着关键作用。卡尔森借鉴沃尔顿(Kendall Lewis Walton)的艺术范畴理论,指出自然科学知识所提供的范畴能够将我们的注意力集中在自然的相关方面,并且能够揭示自然事物与环境的真实审美属性,从而避免审美忽略和审美欺骗,进而能够确保我们对自然的审美是恰当的、深刻的。也就是说,卡尔森将沃尔顿的“范畴”概念引入自然审美理论,并以“如何适当地欣赏自然”这一问题为逻辑起点。他的逻辑思路是:在以自然科学知识为代表的认知理性因素的帮助下,欣赏者不仅能够将注意力集中在与自然相关的方面,还能够恰当地确定自然事物所属的范畴。在此基础上,欣赏者才能够全面、准确地感知自然事物与环境所具有的审美特性与审美价值,对自然事物与环境的审美才能更加丰富和适当。

以卡尔森为代表的认知主义立场受到了不少学者的质疑。不少批评者指出,认知主义立场的症结在于过于强调自然审美中的认知理性因素而忽视了体验与感知,这种观点其实是对认知主义立场的误解。认知主义立场的学者们虽然强调自然科学知识(特别是生物学和生态学提供的知识,以及关于自然的地方叙事、民间传说甚至神话故事等)在自然审美中的重要作用,但是他们并没有因为强调这些认知理性因素,而忽视自然审美中的感知与体验。他们形成了一个共识:自然科学知识等认知理性因素是通过影响我们的感知,进而作用于我们的审美欣赏。也就是说,知觉是知识(认知理性因素)与审美的中介[1]。许多认知主义者对这一误解进行了澄清,例如,马修斯(Patricia Matthews)便强调了感知在自然审美中的重要地位,她指出:“物体是否具有美学价值将取决于对它的整体感知——不仅仅是它如何进入一个系统,而是它具有什么其他美学(和非美学)属性,以及当物体被感知时如何与这些属性相统一。所以体验,而不仅仅是知识是很重要的。”[2]

通过综合考察认知主义者的自然审美理论,我们可以发现,尽管他们强调知识在自然审美中的重要作用,但同时他们也都肯定了知觉在知识与审美之间的中介作用。在补充和修正卡尔森的科学认知主义理论时,他们的策略主要侧重于考察知识如何引导我们的感知,从而影响我们的审美欣赏。因此,认知主义立场的症结并不在于过于强调以知识为代表的认知理性因素而忽视了自然审美中的感性因素。认知主义立场所面临的真正的困境在于:他们需要进一步阐述自然科学知识等在自然审美中的角色与功能,并揭示自然科学知识等参与自然审美的路径与方式。这是关系到科学认知主义理论能否够成立的关键问题,也是认知主义立场所面临的最大理论难题。薛富兴教授在《转识成智:科学认知主义理论的困境及出路》中指出:“只要不承认康德的先验论,一切理性主义美学仍面临一种来自认识论的难题:理性因素如何在审美经验中成功地转化为一种总体上的感性审美经验?”[3]在自然审美领域,由于这一理论问题的关键性,认知主义者们或多或少地探讨了自然科学知识等在自然审美中的角色与功能,并在此基础上对卡尔森的科学认知主义理论进行补充与修正。

二、环境美学家的三种推进策略

帕森斯(Glenn Parsons)曾概括总结了对科学认知主义理论主要的批评声音,有如下四点:①自然事物的某些审美特性,不需要科学知识也能得到适当的欣赏;②对于一个自然事物,许多关于它的科学知识都是与审美欣赏无关的;③科学认知主义没有提供主要的方法来决定哪些科学知识与自然对象的欣赏有关;④科学知识分散了观察者注意到的审美品质,从而使美学价值被降低到科学的价值[4]。为了彻底解决上述质疑,关键在于回答作为认知理性因素的知识如何融入作为感性活动的自然审美,并如何将其转化为感性的审美经验。由于环境美学家普遍认为知觉是知识与审美的中介,因此他们对这一问题侧重于探讨自然科学知识等认知理性因素如何参与对自然事物审美属性的感知。环境美学家对这一问题的推进可以概括为如下三种策略:

其一,环境美学家立足于范畴的审美感知功能,强调对自然事物审美属性的审美欣赏需要在合适的范畴分类下进行,并认为知识能够为自然事物提供感知可区分的范畴。在此基础上,他们进一步辨析自然科学知识、自然科学范畴以及自然事物可感知的审美属性三者之间的关系,明确指出它们之间并不是一种一一对应的关系。例如,马修斯与帕森斯都重新回到了沃尔顿的艺术范畴理论中进行考察。马修斯发现,范畴是通过提供指导我们看待事物的方式的规范来引导我们的审美欣赏,这些规范有时只是指出我们应该期望什么和注意什么,而没有指出一个特征具有的特定价值[5]。因此,马修斯对卡尔森所强调的科学知识的内涵与外延进行了进一步的扩展与限定。一方面,马修斯将卡尔森的科学知识扩展为我们对审美对象的经验知识,并且进一步分析了经验知识对审美欣赏的影响方式。她认为经验知识并没有告诉我们自然事物在审美上有什么价值,但它却可以通过恰当的范畴分类,让我们理解自然事物的正常状态,从而有助于揭示它的审美价值。另一方面,马修斯进一步限定了经验知识的范围与相关科学范畴(或经验范畴)的数量。她认为经验知识的意义不在于简单地对自然事物进行详细的描述,而在于为我们提供恰当的范畴,从而在恰当的范畴下感知对象。因此,她将经验知识与范畴限制在了那些能为我们提供知觉规范的经验知识与范畴当中。此外,马修斯还强调了经验知识与对象的审美属性之间没有先验的联系,经验事实与审美性质之间也没有一对一的关系。帕森斯也重回沃尔顿的艺术范畴理论,指出在沃尔顿的艺术范畴理论中,艺术知识只对艺术品的某些审美特性的正确欣赏是必要的。同理,在自然审美中,科学知识也只是对自然事物的某些而非全部的审美特性的正确欣赏是必要的。也就是说,在帕森斯看来,并非所有的科学知识带来的科学范畴都与自然事物的审美欣赏有关,也并非所有的自然事物的审美属性都是范畴敏感的。帕森斯确定了科学知识所提供的范畴中是否与审美欣赏有关的区分标准,即是否在感知上可分。为了从众多范畴中挑选出最合适的范畴,帕森斯提出了“使美标准”的方法。他认为,当自然事物涉及多个科学范畴时,应以审美价值的最大化为标准,选择能够使自然事物的审美吸引力最大化的范畴。

其二,环境美学家强调了自然科学知识(经验知识,或各种故事与叙事)以审美注意、审美期望的方式,参与到了对自然事物审美属性的感知中。一方面,这些知识可以将我们的注意力转向自然事物自身的讲述,从而避免一种人类中心主义的态度;另一方面,这些知识能够使自然事物的审美属性变得更加感性突出,并且不断促进与保持我们对自然事物审美属性的注意力,从而增强我们的审美耐力。例如,齐藤百合子认为对自然恰当的审美必须体现出一种道德能力:承认和尊重自然。因为自然有自己的现实,有自己的故事要讲。于是齐藤百合子将卡尔森所强调的科学知识扩展为一些土著传统、民间传说和神话。她认为这些土著传统、民间传说和神话深化了对自然的审美欣赏。这种科学解释和民间叙述与联想主义对自然的审美欣赏不同:联想主义认为自然是沉默的,没有故事可讲,直到一些人类戏剧把它圣化;而科学解释和民间叙述都是我们试图帮助自然通过其感官表面向我们讲述它的故事,讲述它自己的历史和功能[6]。齐藤百合子指出,认知主义者之所以强调科学知识的重要性,并不是因为科学知识可以导致审美,而是因为对自然的审美必须由相关的知识来告知与调整,将我们的注意力集中在自然事物自身的讲述中,进而纠正我们对自然采取的人类中心主义态度。伊顿(Marcia Muelder Eaton)则强调了“审美注意”在自然审美中的重要作用,她将自然事物的属性划分为内在属性和外在属性两种:人们能够直观感知到的是自然事物的内在属性;而外在属性则与自然事物的外部信息相关,不能被直接感知。人们的审美体验是对自然事物内在属性的感知,因此,外在属性如何转化为内在属性便成为一个问题。同时伊顿给出了解决的方法,即人们对自然事物外在属性的注意能够引起人们对自然事物内在属性的注意,从而实现从外在属性到内在属性的转化。从伊顿的阐述中,我们可以总结出一条审美体验的发生线索:首先,我们的注意力被那些解释自然事物内在属性的知识和信息所吸引,这些信息构成了其外在属性,并且告诉我们什么是值得关注的审美(内在)属性;接着,审美主体在面对自然事物时,他们的注意力从这些自然事物的外在属性转移到自然事物内在的审美属性上,从而引发对这种审美属性的感知与欣赏;最后,这些作为自然事物外在属性的知识与信息不仅保持了这种注意力,并且使这种注意力不断再生,使审美主体得以进行丰富且恰当的审美欣赏。

其三,环境美学家认为,知识(或各种故事与叙事)等认知理性因素能够以激发想象力的方式参与我们对自然的感知与审美活动之中。因此,以海德(Thomas Heyd)为代表的环境美学家试图通过将自然科学知识扩展为各种故事与叙事,以此来融合认知理性因素与审美欣赏中的感性因素——想象力。海德强调了“审美耐力”的重要性,他认为我们的审美能力在很大程度上取决于我们注意事物的能力,这需要我们将事物转化为感官关注和想象游戏的对象。然而,我们的感官注意容易疲劳,这给审美带来了挑战。为了能够进行适当的自然审美,我们可能需要更大的耐力,而这种耐力通常超过我们所能提供的范围。那么如何增强这种耐力呢?海德指出,我们可以通过丰富自己的审美视野、增加我们的知觉经验对比,或者增加想象力发挥的可能性来实现这一目标。具体方法就是了解不同的故事,这样就能够延长我们的“审美耐力”[7]。也就是说,各种作为知识的故事与叙事,能够激发我们的想象力,从而提高我们专注事物的能力,增强“审美耐力”,并有助于我们作出恰当的审美评估,丰富我们的审美体验与审美情感。

环境美学家对于自然科学知识在自然审美中的角色与功能的探讨,可以视为自然审美理论中最重要的问题之一。尽管环境美学家对此问题进行了研究,但许多地方仍有待探索。近期,神经美学利用功能性核磁共振成像(fMRI)等技术,成功揭示了审美活动中大脑的运作机制,从而对审美体验过程中的心理机制进行了更为深刻的解析。因此,本文将结合神经美学的研究成果探讨知识-意义参与审美体验的过程,以期进一步推动科学认知主义这一理论难题的解决。

三、神经美学对知识-意义参与审美体验过程的揭示

2004年赫尔穆特 · 莱德等人提出了审美体验五阶段加工模型,其中包括“感性分析”“内隐记忆整合”“明确的分类”“认知掌握”“评估”等神经认知加工回路,他们在2014年又对该模型进行了完善和修整[8]。2009年杰拉尔德 ·C.卡普切克(Gerald C. Cupchik)等人揭示了审美体验的两个路径:自上而下的审美认知注意与自下而上的审美知觉输入[9]。2016年,查特吉(Anjan Chatterjee)和瓦塔尼安(Oshin Vartanian)对审美体验的三环路展开了具体论述[10]。通过他们对审美体验过程中心理机制的剖析,我们可以得知,审美体验的初始阶段是对审美对象感知的输入与分析。这是一个自下而上的过程,我们将基于自身的审美偏好形成相对简单的审美判断。也就是说,我们在审美评估的早期阶段,不需要认知因素的参与就可以快速判断刺激物是否是美的。例如,莱德等人揭示的审美体验的“感知分析”和“内隐记忆整合”阶段,这种路径便是自下而上的,它是由刺激物所驱动的,并且能够使我们产生快乐或不快乐的审美评价。莱德等人将审美判断和审美情感区分为构成审美体验系统的两个独立输出路径:审美判断源于个体对物体的解释(即理解)的评估;审美情感反映了处理物体的主观轻松程度[11]。这也就解释了我们为什么在没有明确估价或认知控制的情况下仍有可能获得审美体验。

然而,当感知者具备足够的处理动机时,更精细的自上而下的处理过程是可以出现的,这也会导致不同的审美体验具有不同的处理深度。在神经美学领域中,越来越多的实验证据表明,以知识-意义为参与形式的自上而下的处理过程对审美体验产生了显著的影响。正如查特吉所说:“我们能够在多大程度上提取艺术品的语义特征(semantic properties),而不仅仅是它们的感官品质(sensory qualities),这会影响神经系统为审美体验服务的程度。”[12]通过对神经美学领域相关认知问题的考察,我们可以总结出三种知识-意义参与审美体验的方式:其一,知识-意义能够影响我们的审美注意力,从而参与审美活动;其二,知识-意义能够带来对事物的范畴分类,从而参与审美活动;其三,知识-意义能够将审美对象与审美主体的处境和情绪状态联系起来形成自我关联的认知信息,从而参与审美活动。

首先,卡普切克表明审美体验需要有意识地将感知定向,以提炼艺术品的适当之处[13]。有意识的感知定向在某种程度上可以理解为审美注意力,这是审美体验发生的必要条件,并且需要自上而下认知控制的参与。卡普切克与同事进行了审美实验,在实验中,受试者分别在普通物体识别与审美欣赏的条件下分别观看。研究结果表明,外侧前额叶皮层在审美欣赏的条件下会更加地活跃,也就是说,审美体验需要更多地运用认知控制来引导注意力。许多研究证据表明,外侧前额叶皮层与认知控制有关,外侧前额叶皮层是将认知和感知器官导向审美结构的关键。卡普切克等人的研究结果最终表明,审美体验是自上而下的来自前额叶的审美注意力定向,和自下而上的审美知觉输入之间相互作用的结果。

其次,莱德等人的审美体验加工模型有一个阶段是“明确的分类”。莱德以对艺术品的审美欣赏为例,为我们解释了审美体验的这一阶段。莱德认为在“明确的分类”阶段,感知者的专业技能与知识对审美加工的影响尤为重要,因为它提供了无限的知识库来提高辨别技能。这些知识包括了支持认知处理的信息,从而导向审美加工的下一阶段“认知掌握”与“评估”。“认知掌握”与“评估”这两个处理阶段密切相关,并且建立了一个反馈循环,其中“认知掌握”阶段的结果与它们在揭示令人满意的理解、成功的认知掌握或模糊程度的预期变化方面的成功有关。而“评估”阶段通过衡量其成功与否来指导审美判断,当评估主观上没有成功时,信息处理可以重新定向到以前的阶段,专业知识也反映在这个反馈循环的质量上。

最后,在“认知掌握”与“评估”阶段,我们更多的是对内部产生的思维的关注,并且将审美对象与自己的处境与情绪状态联系起来,形成自我关联的认知信息。也可以说,是通过审美对象激活审美主体的联想的数量和多样性来引发愉悦和理解的。查特吉也认为,更深层次的审美时刻与内部取向有关。深层的审美体验与我们内部产生的思维活动有关,这时我们的注意力由对外部审美对象的注意力转移集中到了我们内部产生的思维中,这是深层审美体验产生的重要一环。查特吉指出,当受试者专注于艺术品唤起的感觉时,这会抑制岛叶的激活。这个区域与调节我们的自主神经系统和情感的内部体验密切相关。现有的实验研究结果表明,内部焦点有两个不同的含义:一个包括自传体和叙事信息的自我指涉处理;另一个代表更多的内部感觉状态(即内感受)。尽管审美评估的早期阶段我们可以快速判断刺激是“美的”还是“不美的”,但是延迟阶段涉及了更深层次的处理,即我们为什么会发现刺激是美的。这在一定意义上反映了认知评估对于审美对象情感体验的影响。这种认知层面的评估与一定的语义、社会,和文化因素有关。

值得注意的是,查特吉指出:“虽然专业知识可以带来更高水平的理解和兴趣,但它并不一定会影响对艺术的情感评价。从这个意义上说,专业知识可能会对审美处理的认知和情感方面产生不可调和的影响。”[14]也就是说,我们最终产生的深层的审美判断是认知和情感两方面共同作用的结果,专业知识有时会影响我们的情感体验,而有时则会有不可调和的影响。这也解释了为什么专业知识有时会改变我们的审美判断,而有时却深化了我们原有的审美体验与审美判断。因此,在莱德审美体验加工模型的最后一个阶段“评估”中,积极理想的审美体验需要认知状态与情感状态的双重满足。

四、自然科学知识等参与自然审美的四种路径

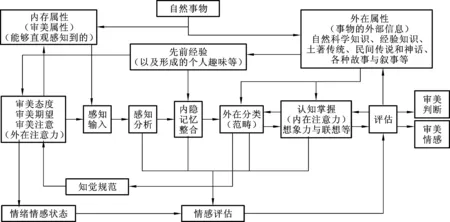

我们曾提出,当代自然审美理论隐含着由一系列关键词构成的审美理论,其逻辑顺序应该是知识-认知-范畴-感知-知觉规范-审美体验-审美属性-审美欣赏[15]。本文在此基础上,继续考察环境美学家对自然科学知识如何参与自然审美这一问题的推进,通过梳理环境美学家对“知觉(感知)”“审美注意”“范畴”“(自然科学)知识”等关键问题的论述,本文总结了卡尔森之后的环境美学家对该问题的三种推进策略。虽然他们对该问题有着丰富且独特的理论贡献,但仍有许多问题需要进一步明确和解决。因此,本文借鉴了神经美学的理论成果,以寻求突破方法。在这里,本文以莱德的审美加工模型图为基本框架,以环境美学家对自然科学知识(经验知识,或各种故事与叙事)在自然审美中的角色与功能的探讨为参照与补充,绘制了如下图表,以便更直观地讨论自然科学知识(经验知识,或各种故事与叙事)等认知理性因素参与自然审美的路径与方式。

如图1所示,自然科学知识(经验知识,或各种故事与叙事)在自然审美中发挥了重要的作用,这些知识可以通过如下四种路径参与自然审美的过程。第一条路径:自然科学知识等认知理性因素能够(以积淀的先前经验与形成的个人趣味等方式)影响我们的审美态度与审美期望,从而引导我们的注意力,使注意力不断再生,并不断地激发我们对自然事物的感知。这些知识不仅可以使我们感知到更多自然事物的审美属性(内在属性),丰富了我们的自然审美,还可以告诉我们什么是自然事物值得关注的审美属性,将我们的注意力集中在与自然的相关方面,关注自然事物自己的讲述,避免人类中心主义的态度,从而保证自然审美的适当性。第二条路径:自然科学知识(经验知识,或各种故事与叙事)可以通过积淀的先前经验和形成的个人趣味等方式,直接参与大脑自下而上的“内隐记忆整合”,其中对自然事物熟悉程度与原型因素是这一阶段非常重要的影响因素。第三条路径:自然科学知识与经验知识可以带来对自然事物更加准确的范畴分类。在不同的范畴分类下,我们能够注意到,进而感知到自然事物不同的审美属性。范畴分类带来的知觉规范以审美期望与审美注意的形式影响了我们感知事物的方式,从而保证了自然审美的适当性。第四条路径:知识(或各种故事与叙事)等认知理性因素能够以激发想象力等方式参与我们对自然事物的审美欣赏,这就涉及了莱德审美加工模型图的“认知掌握”阶段。这一自上而下的认知控制的参与,使我们的注意力从外在的注意力转向了我们内在产生的思维上,关注点更多地放在了内部想象和联想上。这种对内在产生的思维的关注将审美对象与个体的处境和情绪状态联系起来,形成了自我关联的认知信息。想象力就是在这一阶段发挥作用的,而这正是产生深层审美体验的重要一环。需要注意的是,并不是所有的自然审美都一定能够达到“认知掌握”阶段,不同的审美体验有不同的处理深度。这里需要说明的是,审美注意在审美体验中并不是单独发挥作用的,而是贯穿审美体验的始终。在上述路径模型图中,之所以将审美注意单独呈现,是为了凸显审美注意在审美体验中的重要作用。此外,虽然一般认为,审美注意的情感特征是审美期待,而由此形成的特定的审美定势为审美态度。但审美注意与审美态度、审美期望之间的关系与相互作用有待进一步考察。

图1 自然科学知识等参与自然审美的路径模型图

我们可以发现,在这一模型图中,作为自上而下路径中重要一环的“认知掌握”阶段,是环境美学家讨论较少的地方,而更深层的审美体验恰恰与这种内部取向有关。这种内在的注意力包括两个方面:其一是自传体和叙事信息的自我指涉处理;其二是内部的感觉状态。我们的审美判断与审美情感与这两方面密切相关,这是获得深层审美体验的关键一环。当我们的大脑进行更精细的自上而下的审美加工时,自然科学知识(经验知识、或各种故事与叙事)是否影响,以及如何影响我们的审美判断与审美情感,这是自然审美理论中值得我们进一步推进的重要认知问题。

结语

由于自然环境的独特性,环境美学家在理论建构中遇到了自然审美的适当性问题,并围绕这一重要问题展开了讨论,理论成果颇丰。这些理论在一定程度上解决了知识如何参与审美这一美学基本问题,但是,当代环境美学着力解决的问题是适当的自然审美,其学术目标并不是建构一套系统的自然审美理论。与此相反,我们的学术目标是通过探讨当代环境美学,而发掘、补充、完善其隐含的审美理论,最终目标是建构一套系统的自然审美理论学说[16]。因此,本文聚焦于环境美学家对自然科学知识在自然审美中的角色与功能等问题,挖掘其中隐含的自然审美理论,并借鉴神经美学对审美体验心理过程的揭示,阐发了自然科学知识等参与自然审美的四种路径,从而推动了自然审美理论的完善。

目前神经科学在研究相对普遍、稳定的脑部特性方面表现得很出色,我们可以很容易地解释审美体验时大脑神经系统的运作过程,莱德等神经美学家也建构了比较完整的审美体验加工模型图。我们应继续密切关注神经美学领域中关于知识-意义如何影响审美体验的最新研究成果,这些成果能够突破科学认知主义的难题,为自然审美理论的发展和完善提供有力的支持。

注释:

[1]我们有必要对“感觉”与“知觉”“感知”这一组概念进行辨析。“感觉”(sensation),指的是生命体与环境接触,察觉环境能量,并且将其转换成生物电的神经代码传送到大脑的若干过程。感觉是我们感知世界的第一步。“perception”可以译为“知觉”,也可以译为“感知”,是客观事物作用于感觉器官,多种感觉器官进行联合活动,并且由含义、关系、语境、判断、过去经历和记忆共同发挥作用,将多种不同的感觉组织成有意义的心理模式,从而在大脑中产生对事物整体的认识。简言之,知觉是对感觉进行组织与整合的结果,从而形成对事物和环境事件的认识。事实上,我们对外部世界的全部认识根本上是感觉与知觉的结果,我们对外部世界的知识和对自然现实的内在感觉都来自感官信息。

[2]P. Matthews, “Scientific Knowledge and the Aesthetic Appreciation of Nature”, in A. Carlson and S. Lintott eds.,Nature,Aesthetics,andEnvironmentalism:FromBeautytoDuty, New York: Columbia U. P., 2008, pp. 188-204.

[3]薛富兴:《转识成智:科学认知主义理论的认识论困境及出路》,《学术研究》2023年第3期,第146~153页。

[4]G. Parsons, “Nature Appreciation, Science, and Positive Aesthetics”, in A. Carlson and S. Lintott eds.,Nature,Aesthetics,andEnvironmentalism:FromBeautytoDuty, New York: Columbia U. P., 2008, pp. 302-318.

[5]P. Matthews, “Scientific Knowledge and the Aesthetic Appreciation of Nature”, in A. Carlson and S. Lintott eds.,Nature,Aesthetics,andEnvironmentalism:FromBeautytoDuty, New York: Columbia U. P., 2008, pp. 188-204.

[6]Y. Saito. “Appreciating Nature on Its Own Terms”,EnvironmentalEthics, Volume 20, Issue 2, 1998, pp. 135-149.

[7]T. Heyd, “Aesthetic Appreciation and the Many Stories About Nature”,BritishJournalofAesthetics, Volume 41, Issue 2, 2001, pp. 125-137.

[8]H. Leder and M. Nadal, “Ten Years of A Model of Aesthetic Appreciation and Aesthetic Judgments: The Aesthetic Episode Developments and Challenges in Empirical Aesthetics”,BritishJournalofPsychology, vol. 105, no. 4, 2014, pp. 443-464.

[9]G. C. Cupchik, O. Vartanian, A. Crawley and D. J. Mikulis, “Viewing Artworks: Contributions of Cognitive Control and Perceptual Facilitation to Aesthetic Experience”,BrainandCognition, vol. 70, no.1, 2009, pp. 84-91.

[10]A. Chatterjee and O. Vartanian, “Neuroscience of Aesthetics”,AnnalsoftheNewYorkAcademyofSciences, vol. 1369, no. 1, 2016, pp. 172-194.

[11]A. Chatterjee and O. Vartanian, “Neuroscience of Aesthetics”,AnnalsoftheNewYorkAcademyofSciences, vol. 1369, no. 1, 2016, pp. 172-194.

[12]A. Chatterjee and O. Vartanian, “Neuroscience of Aesthetics”,AnnalsoftheNewYorkAcademyofSciences, vol. 1369, no. 1, 2016, pp. 172-194.

[13]G. C. Cupchik, O. Vartanian, A. Crawley and D. J. Mikulis, “Viewing Artworks: Contributions of Cognitive Control and Perceptual Facilitation to Aesthetic Experience”,BrainandCognition, vol. 70, no.1, 2009, pp. 84-91.

[14]Anjan Chatterjee and Oshin Vartanian, “Neuroscience of Aesthetics”,AnnalsoftheNewYorkAcademyofSciences, vol. 1369, no. 1, 2016, pp. 172-194.

[15]参见程相占、王一凡:《自然审美中的认知与感知:环境美学对于审美理论的推进》,《江苏大学学报》(社会科学版)2021年第4期,第49~61页。

[16]参见程相占、王一凡:《自然审美中的认知与感知:环境美学对于审美理论的推进》,《江苏大学学报》(社会科学版)2021年第4期,第49~61页。