从“学人风范”到“竹杖芒鞋”

2023-12-31宋元利

【摘要】桂馥和邓石如同生活在乾嘉时期,都有很大书名,却没有交集,两人实际上代表了书家的两种类型,即学者型和艺术家型,所以说对比两个人的书学思想就很有意义。本文先从他们的生平入手,然后阐释两人书学观念的不同,并用具体作品分析去解释和支撑他们两人的不同,最后再将焦距缩小,从整个清代乾嘉时期的书坛去谈起两人的差异并寻找原因,总结出两种类型的书家在历史中的不同地位。

【关键词】桂馥;邓石如;书学

【中图分类号】J292 【文献标识码】A 【文章编号】2097-2261(2023)24-0014-04

一、桂馥与邓石如的生平与交集

桂馥(1736-1805),字冬卉,号未谷,山东曲阜人,是中国清代著文字学家。除此之外。桂馥在书法、篆刻方面也有著述且具备很高的造诣。邓石如(1743-1805),字顽伯,安徽怀宁人,是乾嘉时期最为出色的书家之一,其在篆刻上提出“以书入印”,对后世影响极大。

桂馥长邓石如七岁,但两人却是同年去世。乾隆五十五年(1790年)邓石如在北京受到刘墉和陆锡熊的褒扬而名声大振。同年,桂馥登第成了进士,于北京谒见阮元。可惜的是,两人这时候并没有交集,从现有的资料中也找不到任何他们交往的资料,以当时邓石如的名气,桂馥在《国朝隶品》中评论了31人的隶书,却没有提及邓石如。排除偶然的因素,可以推测其原因有二,一是邓石如进京后遭翁方刚的排挤,而桂馥又与翁过从甚密,桂馥或因碍于与翁方刚的关系而不与邓交往;二是桂馥自称“学人”,对“书画艺人”颇看不上,而邓石如是典型的“艺人”,自然不在桂馥挂齿之列。

然而历史不会忽略那些出色的艺术家。现在来看,邓石如的书法成就和贡献都远在桂馥之上。本文将对桂馥和邓石如的书法观念差别、差别形成的原因、这些观念又如何从他们的作品中体现出来的以及二人在历史上的定位进行细致探讨。

二、桂馥与邓石如的书风及书学理念的异同

桂馥与邓石如(下面简称“桂”“邓”)的书风差距虽然很大,但又有相同处,即用笔都是铺锋用笔,笔画完全脱离了描画之意。在桂、邓之前,王澍擅篆书,其篆书特别强调线条粗细匀停,用笔显得单一,其末流甚至靠烧毫截锋、固守玉箸铁线之法,致使作品毫无生气。桂和邓很明显的都避开了这一点。所以说,尽管桂、邓之间的差距颇大,但在这一点上还是相同的,这也是清代人在写篆隶上的一大突破——重视线条本身,充分发挥毛笔的特性。加之使用生宣、宿墨,写成苍茫古拙的效果。那么桂馥和邓石如在书法的不同在哪里呢?

第一,对待书法的态度不同。桂和邓最大的差别或许就在对待书法的态度上,桂馥是一位学者,也曾远宦云南,自视“学人”,对待文艺并不重视,他在自己的著述《晚学集》中说道:“无才不烦读书,读书莫要于治经……凡裘马、亭馆……书画……争逐好此者,皆才人也……人胸中不可无主,有主则客有所归,岱宗之下诸峰罗列而有岳为之主,则群山万壑皆归统摄,犹六艺之统摄百家也。”[1]1可见,他认为最重要的是治经,其他的都处于附属位置,艺术只是娱乐罢了。而平民出身的邓石如是一名职业艺术家,一生以鬻书刻印自给,自然就要特别重视书法和篆刻。邓石如曾经到南京梅镠家学习,其间临摹《石鼓》《峄山碑》《泰山刻石》《开母石阙》《敦煌太守碑》《天发神谶碑》等秦汉及唐代等名碑各百本,还手写《说文》二十本、隶书《史晨前后碑》《华山碑》《张迁》等碑各五十本,用功如此之深,可见,邓石如早已经把书法当成生活中的头等大事了。

第二,书学思想的不同。桂和邓在书学思想上的差别是源自两人对书法态度不同造成的,桂馥把书法当成业余爱好,进而在书学思想上闡发不多;而邓石如则不然,其书法创作上获得了很大的成就,因此他在书法理论上也有很多新的建树。

桂馥的书学思想,即是“厚古薄今”,桂馥尤其好古,对于新鲜的东西不感兴趣,例如他在自己的书法品评文章《国朝隶品》中对清初以来的31位隶书书家进行品评,总体而言是贬低大于肯定,对稍有个性的书法家便不称赞,而他所推崇的书家多是没有太多个性、中规中矩的一群人。梁启超在评价桂馥文字学扛鼎之作《说文解字义证》中阐述的最为明确:“桂书恪守许旧,无敢出入,惟博引他书作旁证,又皆案而不断。”[2]222从梁启超的评价中可以知道,桂馥特别崇信古典,喜欢旁征博引,而自己不做丝毫发挥,这也可以看出他的守旧思想,不仅是在其文字学方面,其书学思想上也是一样。在这方面,还有一个例证,即是其对《缪篆分韵》的编纂,桂馥编纂的《缪篆分韵》是最早的汉印集字工具书,提倡的就是一种集古创作的方法,从中也可以看出桂馥在印学上的观念,这些观念与其在书学上是一致的。另外,桂馥在他的印学著作《续三十五举》序中说:“摹印变于唐,晦于宋,迨元吾丘衍作《三十五举》始从汉法……且近世流弊……因续举之。”[3]306从这段话可以知道桂馥编纂《续三十五举》的目的在于纠正“近世流弊”,其矛头直指近世以及编纂《印人传》的周亮工。从上述例证中都可以看出,桂馥的书学思想是崇古而薄今、好古而薄变的,对于不合古法的都贬斥,体现了一种凡古皆好、泥古不化的特点。

邓石如也是很重视传统的一个人。当有人指责他的字“破坏古法”,邓石如直接回答道:“某书修短肥瘦皆有法,一点一画皆与秦汉碑刻合,不似公俗出,放荡任性无所忌。”[4]7可以看出,面对别人的质疑,邓石如在自我辩护时也认为自己坚持了“秦汉”的传统,以证明其创作在传承上的“合法性”。另一方面,上文提到了邓石如在南京梅镠家学习,临摹了大量的经典作品,也足以证明其特别重视传统。与桂馥不同的是,邓石如从一开始就是从分析、辩证的角度去学习古人,邓石如曾自述学习篆书的经历:“余初以少温为归,久而审其利病,于是以《国山刻石》《天发神谶文》《三公山碑》作其气,《开母石阙》致其朴,《之罘二十八字》端其神,《石鼓文》以鬯其致,彝器款识以尽其变,汉人碑额以博其体。”[5]174通过这一段文字,一方面可以看出邓石如学习的范围非常广泛,另一方面可以看出邓石如学习逻辑明确、目的性强。在学习古人的基础上,邓石如颇有创新精神,邓石如曾刻过两枚印章,分别刻写着“用我法”和“我书意造本无法”,这两句话虽然都不是邓石如原创,但也颇为体现了邓石如的心境。“我书意造本无法”出自宋代苏东坡《石苍舒醉墨堂》中的“我书意造本无法,点画信手烦推求”,此处苏东坡所谓“意造”“无法”并非是完全没有法度,而是对传统深入的学习后,按照自己对传统的理解去重构。在这里,邓石如的书学思想已经明显地表现出来了,有着对过往名家的反思,也有对所学碑刻的体会,同时,他又表现出来了不愿屈居人下,而要“用我法”的创新精神,实际上邓石如也确实做到了,李刚田认为“书法史上有两位开创者,是唐代的颜真卿和清代的邓石如”[4]21。确实邓石如的开拓意义是很大的,在篆书上,他解散了之前篆书创作的“二李”模式,对后世影响巨大。更重要的是,邓石如的创作,尤其是隶书创作,在审美上避开了之前文人审美中“崇虚”的特点,另现了一种充实的美感,虽然有不少的非议,然这种打破却是无法撼动的了。

此外,邓石如还有一些书学思想值得注意,这些思想很明显与技法关系较为密切,以下将结合一些具体作品来进行对比。他在《论书》里提出“字画疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出”,邓氏首创了“计白当黑”的理论,这一理论遥接老子“知白守黑”的哲学思想,使得哲学、书画技巧和书法理论相结合,让书法理论得到了一次飞升。尤其是前面的两句“字画疏处可以走马,密处不使透风”,更像是对“计白当黑”的解释,本来篆书、隶书强调对称、空间分布均匀,而邓石如却强调空间的强烈对比,这种对比更像是行书、草书里的空间关系,可见邓石如的隶书创作是在秦汉经典的基础上进一步的发挥,而不是亦步亦趋地追随秦汉书风。邓石如另一个值得注意的书学思想是“求规之所以为圆,与方之所以为矩者以摹之”,这个思想其实展现了邓石如在创造新思想的同时,对方圆规矩也极为重视。

三、从桂馥与邓石如的作品看两人书学思想的差异

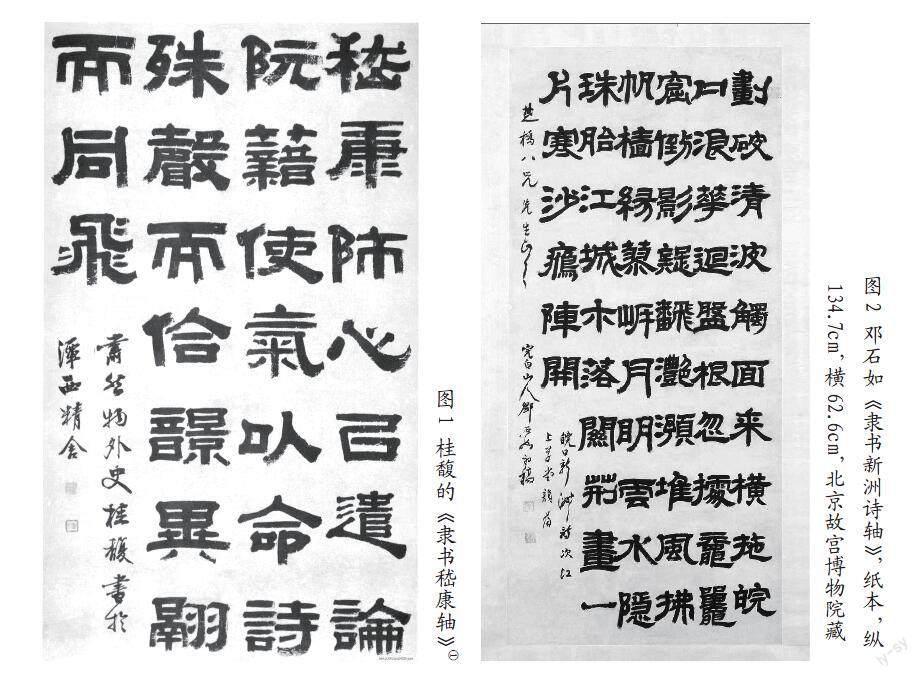

对于桂馥和邓石如的书学思想的讨论,笔者分别挑选了桂馥和邓石如相同形制的作品进行对比。

首先从用笔上看,桂馥的《隶书嵇康轴》(图1)中线条多是拖笔而成,中间没有任何变化,就比如“康”和“师”的竖画,一笔拖过去,尤其僵硬。相比而言,邓石如的《隶书新洲诗》(图2)则用笔富于变化,大多数的笔画都有微小的粗细和方向变化,比如“影”的三撇,再比如“落”字和“蓼”字的燕尾笔画,并不是直接的一笔直下,而是有微微的弧度。邓石如的字里每一根横画都有不同的姿态,都是经过充分考量的,可以看出邓石如点画的丰富性比桂馥要高出很多。从结构上看,桂馥的结构大多呆板,诸如“藉”“论”,还有左上角的“而”,几乎都可以在外面套一个正方形,没有比较突出的笔画,各个笔画间也比较均匀;反之看邓石如的作品,就会发现几乎找不到正方形的字。从章法上看,桂馥的作品没有什么新意,而邓的整体章法压紧左右距离,甚至出现了穿插,这样就凸显字距,字有大有小、有长有短、有疏有密,整体上却很和谐,轻盈的行书落款与厚重的正文产生了强烈的对比。

通过了解桂馥的书学态度,就可以理解他的作品,桂馥在书写的时候颇为不屑于细小的技巧。邓石如与桂馥则相反,他书写的变化是着意的,章法上左右紧密,上下空出很大,体现了邓石如“疏可走马,密不透风”的书学思想。由于清人写隶书普遍偏大,所以为了避免松垮,不得不压紧字内空间,以达到凝聚厚实的效果,邓石如所写的风格也是很密集的,但他却特别注重字内留空,比如其作品《隶书新洲诗》中“樯”字右下角的框里,紧密之中留出了很大的空,展现了邓石如“计白当黑”的理念。

还有郑簠,他与桂馥走了两个极端,桂走向了板滞的极端,郑走向了多变的极端,邓石如则坚定了自己正大刚健的风格,然后尽可能在朴实和多变中做到兼容并蓄,这就体现了邓石如“用我法”的书学思想。郑簠的笔画变化更多体现了他对汉隶“文”的改造,即用传统帖学中的“巧”“虚”和“多变”来表现汉隶,邓则是表现出平民审美的“朴实宏大”,用现在的眼光来看,似乎邓氏的书风更能体现出汉隶的精神。

四、桂馥与邓石如书学思想差异的原因

一是乾嘉时期的学风。随着满清入关,顾炎武等一些汉族士人认为明亡的一个重要原因在于学术不求实际,于是发起了“朴学”;到了康乾之世,随着清朝文字狱的兴起,很多汉族知识分子把毕生精力都投入到“考据学”中,一方面可以远离政治旋涡,另一方面,汉族士人似乎坚信扎实的学风能促成汉民族的复兴。所以表现在这一时期学者身上的特点是讲求实际、重实轻虚,对待文艺多持有轻视的态度。戴震是乾嘉时期第一流的大学者,对于不做学问而耽于诗文书画者,戴震都耻于和他们交往。由此可以理解桂馥对书法持有那样的态度,就不足为奇了。但对于邓石如来说,则没有如此的负担,邓石如并不是学者,甚至也没有考取任何功名,所以邓石如并未受到当时学界的影响。

二是康乾书坛的背景。康乾之世的书坛,虽然有碑派书风的兴起,但是也有着许多不利的因素,比如受到了帝王喜好的影响,康熙皇帝崇拜董其昌,董书便盛行;乾隆喜欢赵孟頫,学赵者趋之若鹜,当时围绕在康熙和乾隆身边的书法家,多名有余而实不至,给当时书坛带来了极坏的影响。另外清朝的科举考试衍生出的“馆阁体”,远比明朝的“台阁体”更为死板,即便如刘墉和翁方纲这样的大家,终其一生也并没有完全摆脱时风和馆阁体的影响。甘中流先生认为“其时的主流书法观念及实践比历史上任何时期都更屈从于统治者的意志。理论家们虽然能上溯篆隶以研究书法渊源,但并非追寻篆隶的真精神,而是服从中正平和的官样书体格局。”[6]437在这一方面,邓石如同样不受到其影响,由于既不考取功名,不用去写死板的“馆阁体”,另外他常年不在士人圈内,也不用受到时风的左右,可惜桂馥没有这样的条件。

三是个人原因。可以从两个方面去说,首先,邓石如很幸运的是他年轻时候就受到了名家的提携和帮助,围绕在他身边的一些文人如程瑶田等多是一些已有大名的学者,并且他能到南京大藏家梅镠家长期学习,这个时期对他的思想产生了巨大的影響;而桂馥年轻的时候交游的人物如颜懋仝、颜崇椝等人多是乡贤,在当时也并无大名,加之齐鲁之地、孔孟故里当时也是风气保守,这对桂馥后来的思想都有较大的影响。其次,两人身份不同,桂馥虽是知名学者,但也是官僚,生活上有基本的保证,身边不乏求字者,桂馥大可不必去附和索书者。而邓石如则是一名职业艺术家,就要为自己的作品销路担忧,他得要有自己明确的个人风貌、特点,其作品也要具有丰富性和完整性,邓石如肯定有这方面的考虑,加之其本性里不愿意屈居人后的性格,便造就了其奇崛的书风。

五、总结

有人认为对历史的理解比历史事实更重要。笔者认为这个观点符合思想家和艺术家,但并不符合考据学者们,且这两类人是不能偏废的。如果只做考据,纠结于历史事实的真伪而缺少理解,必定会一叶障目;但是如果只强调理解而不去作足够的事实考据,那么对“历史的理解”就会陷入空洞、渐入颓唐,正如清代人所激烈批判的明末时期的学术界。在书法创作中,显然邓石如是偏重于“理解”和创作的,所有传统和经典都只是被邓石如当作参考,学习古人但“用我法”。而桂馥则是传统的保有者和继承者,带着“考据”的精神,所以桂馥的创作成就并不高,但如桂馥这样一批人的重要性并不能被忽视,实际上如果不是清初以来这一批考据学者的努力,邓石如的创新就无所凭借,他也不可能成为清代篆隶创作的高峰。

注释:

①王冬龄:《清代隶书要论》,上海书画,2003,第37页。

参考文献:

[1]桂馥.晚学集[M].北京:中华书局,1985.

[2]梁启超.中国近三百年的学术史[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[3]韩天衡,编.历代印学论文选:上[M].杭州:西泠印社出版社,1999.

[4]刘正成,编.中国书法全集[M].北京:荣宝斋出版社,1995.

[5]刘恒.中国书法史[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[6]甘中流.中国书法批评史[M].北京:人民美术出版社,2016.

作者简介:

宋元利(1988.10-),男,汉族,山东临沂人,硕士研究生,研究方向:书法与篆刻创作研究。