消脂清肝方辨证加减治疗代谢相关脂肪性肝病的临床观察

2023-12-30卢秉久郑佳连齐兆东

李 偲 卢秉久 于 澜 郑佳连 齐兆东

(1 辽宁中医药大学中医系,沈阳,110031; 2 辽宁中医药大学附属医院肝病科,沈阳,110032; 3 辽宁中医药大学附属第二医院儿科,沈阳,110034)

代谢相关脂肪性肝病(Metabolic Related Fatty Liver Disease,MAFLD)也称为非酒精性脂肪肝病,是一种高度异质性疾病,与中心性肥胖、高血压、糖尿病等疾病密切相关[1]。其主要致病原因为肝损伤和肝酶发生改变,致使脂质堆积,继而发生炎症反应和纤维化[2]。此病患者早期肝功能损害较为轻微,伴随着病情进展,其肝细胞损害不断加重,可导致为肝硬化,对患者生命质量造成影响,甚至威胁生命。目前,MAFLD发病率呈逐渐升高趋势,其病理机制尚未完全阐明,临床主要采用降脂药物治疗,但远期疗效并未达到预期,且不良反应发生率较高[3]。中医讲究辨证治疗,且具备不良反应小的优势,为治疗MAFLD提供新的思路。文献显示,消脂清肝方对脂肪肝病疗效显著,且能有效改善肝功能[4]。故本研究主要探讨消脂清肝方辨证加减对MAFLD患者脂代谢、抗氧化能力及肝纤维化的影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年6月至2023年2月辽宁中医药大学附属医院收治的MAFLD患者85例作为研究对象,按照随机数字表法随机分为对照组(n=42)和观察组(n=43)。对照组中男26例,女16例;年龄45~60岁,平均年龄(52.36±5.69)岁;病程2~5年,平均病程(3.25±0.41)年龄;体质量指数(Body Mass Index,BMI)22~27 kg/m2,平均BMI(24.14±1.34)kg/m2。观察组中男24例,女19例;年龄44~60岁,平均年龄(52.14±5.54)岁;病程2~5年,平均病程(3.34±0.35)年;BMI 22~28 kg/m2,平均BMI(24.26±1.27)kg/m2。2组患者一般资料经统计学分析,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。此研究已获得辽宁中医药大学附属医院医学伦理委员会的批准(伦理审批号:20190214)。

1.2 诊断标准 1)符合《代谢相关脂肪性肝病新定义的国际专家共识(2020)》[5]中的相关西医诊断标准,经影像学确诊为MAFLD;2)符合《中药新药临床研究指导原则》[6]中的相关中医诊断标准,辨证为痰浊内阻证,主症为形体肥胖、呕恶痰涎、肢体沉重,次症为脘腹痞闷、腹胀便溏,舌苔滑腻,脉弦滑。

1.3 纳入标准 1)均符合上述诊断标准;2)受试对象及其家属了解本研究;3)年龄超过18岁。

1.4 排除标准 1)合并肝肾功能不全者;2)合并恶性肿瘤者;3)合并其他类型肝疾病,如药物性肝病、病毒性肝病、肝硬化等;4)怀孕或哺乳期妇女。

1.5 脱落与剔除标准 1)不符合纳入标准为被误纳入者;2)因个人原因不愿接受治疗连续1个月者;3)未提供真实资料,继而对安全性及有效性评价产生影响者。

1.6 治疗方法 对照组给予常规治疗,对患者进行饮食调整,且遵循低糖、低脂饮食,并适当运动,对体质量进行控制。观察组在对照组基础给予消脂清肝方辨证加减治疗,组方:醋柴胡15 g、薏苡仁10 g、黄芪9 g、茯苓12 g、香附10 g、山楂15 g、白芍15 g、茵陈30 g、法半夏10 g、甘草3 g。辨证加减:不渴、外热者,加桂枝8 g;胁下痞硬者加牡蛎30 g;腹中痛者,加芍药15 g;口渴者,加天花粉10 g;胸中烦而不呕者,加瓜蒌15 g。上述所有药物均置于1 000 mL冷水中,经过煎煮后,取药汁300 mL,早上及晚上各服用1次。上述2组患者均给予连续性治疗1个月。

1.7 观察指标 1)中医证候积分:将形体肥胖、呕恶痰涎、肢体沉重、脘腹痞闷按照无、轻度、中度、重度分别评分为0~3分,分值越高表示症状越严重。2)脂代谢指标:抽取受试对象空腹静脉血4 mL,使用全自动生化检测仪对2组治疗前及治疗后1个月的脂代谢指标进行检测,包括总胆固醇(Total Cholesterol,TC)、三酰甘油(Triacylglycerol,TG)、高密度脂蛋白胆固醇(High-density Lipoprotein Cholesterol,HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(Low Density Lipoprotein Cholesterol,LDL-C)水平。3)抗氧化能力:取空腹静脉血4 mL,采用比色法及免疫比色法分别测定超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione Peroxidase,GSH-Px)水平。4)肝纤维化:选择FibroTouch诊断仪,以瞬时弹性成像技术进行评估,包括肝脏硬度值、脂肪衰减值。

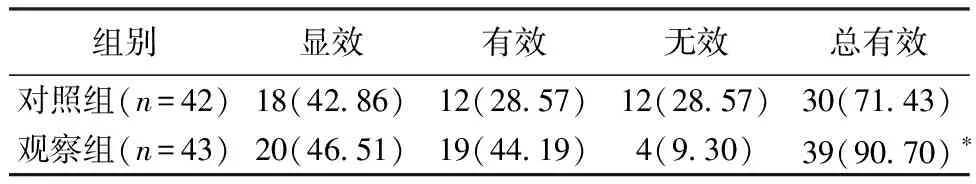

1.8 疗效判定标准 显效:胸胁胀闷、郁郁微烦等症状及体征基本消失,中医证候积分减少≥95%,肝功能基本恢复正常,影像学提示脂肪肝消失。有效:上述临床症状及体征明显改善,中医证候积分减少≥70%,肝功能改善明显,影像学提示脂肪肝下降2个级别。无效:未达到以上标准或病情进一步加重。统计2组患者临床总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

2 结果

2.1 2组患者临床疗效比较 治疗后,观察组总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者临床疗效比较[例(%)]

表2 2组患者中医证候积分比较分)

表3 2组患者脂代谢指标比较

2.2 2组患者中医证候积分比较 2组患者治疗后形体肥胖、呕恶痰涎、肢体沉重、脘腹痞闷等中医证候积分比治疗前均显著下降(P<0.05),观察组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 2组患者脂代谢指标比较 2组患者治疗后TG、TC、LDL-C均明显下降,HDL-C水平显著升高(P<0.05),与对照组比较,观察组更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 2组患者抗氧化指标比较 2组患者治疗后血清SOD、GSH-Px水平均显著升高(P<0.05),与对照组比较,观察组更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者抗氧化指标比较

2.5 2组患者肝纤维化指标比较 2组患者治疗后肝脏硬度值、脂肪衰减值均降低(P<0.05),且观察组更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

3 讨论

随着人们生活水平的提高,近些年来与代谢综合征、肥胖、2型糖尿病等相关的MAFLD发病率显著升高,且呈全世界流行趋势[7-8]。目前饮食控制及锻炼是治疗MAFLD的重要举措,临床主要是通过降脂、降糖、抗氧化对患者进行治疗,但长期服用药物,其不良反应较多,继而对远期疗效产生影响。而中医治疗兼具多途径、多靶点的特点,研究指出,中医在肝病治疗上具有降脂、抗肝纤维化、护肝等明显优势[9]。

表5 2组患者肝纤维化指标比较

在中医学中无脂肪肝病名的记载,但依据其临床表现可将其归属于“肝胀”“肝癖”“痰浊”“胁痛”等病证的范畴[10]。其病因病机为饮食失调,过食肥甘,或情志不畅,肝郁犯脾,或久病脾虚,致脾失健运、痰浊内生,阻碍气血运行,继而痰阻血瘀,最终形成痰瘀互结,闭阻肝经脉络而致脂肪肝[11-12]。其病位在肝,与脾密切相关。痰成于脾,也化于脾。脾健则痰化,痰化则血脉流畅,瘀血不会内停[13]。中医治疗结合痰瘀互结的病机,本研究引入清肝消脂方,其中醋柴胡入肝经,有疏肝解郁、顺畅气机的功效;薏苡仁健脾利湿;黄芪壮脾胃、益正气、活血;茯苓兼具健脾、利水渗湿、健脾益气,断生痰之源;香附疏肝理气、调经止痛;山楂可祛瘀、健脾,可发挥行血散瘀消脂的功效;白芍有柔肝疏肝之功效;茵陈保肝利胆、清热利湿;法半夏祛痰,清热瘀;甘草调和诸药药性,共奏消除痰浊、肝郁、水湿之功效,以达到治疗MAFLD的目的[14-15]。

本研究中MAFLD患者应用消脂清肝方辨证加减治疗,疗效显著,能有效改善患者脂代谢,提高抗氧化能力,阻止MAFLD肝纤维化。现代药理学研究证明,白芍能促进肝细胞的再生;法半夏对TG、TC具有抑制作用,对各种肝损害进行有效预防;山楂提取物能提高HDL-C表达,继而抑制脂质在器官中沉积,从而减少TC生成;醋柴胡能调节脂质代谢紊乱,降低TG浓度;茵陈有利胆、保护肝功能以及降血脂等作用[16-17]。此外,MAFLD患者体内的游离脂肪酸在经过肝细胞内质网后发生氧化反应,活性氧因此大量产生,打破机体氧化-抗氧化系统平衡,使SOD、GSH-Px及其他抗氧化酶活性均降低,最终会导致肝细胞生物膜被破坏,引发肝细胞肿胀、变性坏死或纤维化,以及严重的肝硬化[18-19]。柴胡有抗肝细胞损伤、抗癌及抗炎等功效;黄芪能有效降低血糖、保护肝脏[20-21]。

综上所述,MAFLD患者应用消脂清肝方辨证加减治疗,疗效显著,可有效改善脂代谢指标,提高抗氧化能力,减轻肝纤维化程度。另外,本研究存在未与西药的治疗效果进行比较、未将不良反应纳入观察指标、未进行长期的效果观察等不足,存在一定局限性,后续需进行多中心研究,并延长随访时间,观察患者不良反应发生情况及长期效果,以论证本研究结果。

利益冲突声明:无。