写精准、有理、生动的评论

2023-12-29

导读

《以工匠精神雕琢时代品质》是当前统编版高中语文必修教材中唯一一篇新闻评论。

新闻评论是媒体或作者对新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题,运用分析和综合的方法就事论理、就实论虚,有着鲜明针对性和指导性的一种新闻文体。这种文体在高中学习与考试中并不常见,却与我们的社会生活息息相关,李斌的《以工匠精神雕琢时代品质》就是新闻评论的优秀范本。文章首先引出话题,点出时代需要工匠精神;接着引用《说文解字》中的观点,阐释什么是工匠精神;然后寻因溯果,层层深入,从“为什么”“怎么办”的角度阐明观点;最后联系实际,回扣中心,升华主旨。

新闻评论应该怎样写呢?本篇文章结合《以工匠精神雕琢时代品质》这篇课文,对新闻评论的写作技法进行分析研究,并给出相应的写作策略。

技法精析

策略一

选好角度提炼观点,评得精准

写新闻评论的时候,要抓住新闻事件最核心的价值,选择合适的角度去提炼观点,做到观点鲜明、持论严正、精准点评。

当今社会一些企业心浮气躁,追求“短、平、快”(投资少、周期短、见效快)带来的即时利益,忽略了产品的品质灵魂。而坚持工匠精神的企业,依靠精益求精、创新卓越的理念,对产品不断进行改进、完善,最终以高标准的产品获得众多用户的青睐。工匠精神是当下稀缺的时代精神,这是《以工匠精神雕琢时代品质》一文的写作背景。作者在评论中,不仅论述了工匠精神行为的内涵和意义,还批评了社会上存在的浮躁风气和短视心态,澄清了对坚守工匠精神的一些误解。例如,有人可能会觉得匠人同世界脱节,作者却认为,匠人在方寸之间实实在在地改变着世界,刷新着社会的审美追求,扩充着人类文明的疆域;有人认为工匠精神是雕虫小技,作者却认为它是一种改变世界的现实力量。作者提倡人们践行工匠精神,并非要求人人都成为工匠,这体现了论证的客观性,持论严正,客观理性。

策略二

有理有据分析事件,评得入理

好的新闻评论要有理有据、以理服人,评论的观点要导向鲜明,评论的事理要清晰明白,追求鞭辟入里、发人深省。

写新闻评论时,我们可以用议论文的论证方法来进行评论。《以工匠精神雕琢时代品质》中多处使用引用论证增强说服力,如引用企业家的话,突出工匠精神在当代的意义;引用《说文解字》对“匠”字的解释,说明“匠”古已有之,进而凸显其在今天的内涵;引用鲁迅的话,是为了进一步深入论证要理性看待工匠精神。多处引用从不同的角度对工匠精神进行分析论述,使文章更有说服力,使观点更加深入人心。

除了引用论证,文章还使用多种论证方法相结合的方式来加深论述力度。如第一段中“只有像手工匠人一样……企业……”,将“手工匠人”和“企业”进行类比,写出了企业拥有工匠精神的重要性;第四段中“倘若没有……怎能有……”,使用假设论证,引人思考,表现了工匠精神的深层内涵。通常采用夹叙夹议的方式摆事实、讲道理,可以达到以理服人的效果。

策略三

追求语言的感染力,评得生动

时事评论的语言一般要求严谨、客观、理性,但为了增强可读性,也需要语言精彩生动,有文学色彩,并追求感染力。

《以工匠精神雕琢时代品质》一文语言精练整饬,文化色彩浓厚。文章使用了大量成语,语言精炼,内涵丰富。排比句式的运用使句式整齐,如“倘若没有发自肺腑、专心如一的热爱,怎能有废寝忘食、尽心竭力的付出;没有臻于至善、超今冠古的追求,怎能有出类拔萃、巧夺天工的卓越;没有冰心一片、物我两忘的境界,怎能有雷打不动、脚踏实地的笃实”,读起来朗朗上口,增强了语言的气势和论述的力量,令文章更有说服力。引用或化用诗文名句,增强了文章的文学色彩,如引用《说文解字》中的记载,解释“匠”的含义,使读者对工匠精神的起源有所了解;引用鲁迅《自嘲》中的诗句“躲进小楼成一统”,澄清对坚守工匠精神的误解等。

写作启示

时评被喻为“匕首和投枪似的文体”,有简洁明快、短小精悍的特点,要求以最简洁的文字尽可能表达深刻的思想,传达成熟的意见,传播正确的观点。会写新闻评论,不仅是对一个新闻工作者的基本要求,也是中学生应具备的语文素养。新华社高级编辑徐兆荣在《如何写好时事评论》中写道,新华社对《新华时评》的要求是“缘事而发”“抓住新闻事件,紧扣时代脉搏”“针对性强”。这表明我们应密切关注社会时事,形成自己的看法,所写的评论要见事见物,不能无的放矢、无病呻吟。

类文阅读

弘扬绿色健康饮食文化

吕品

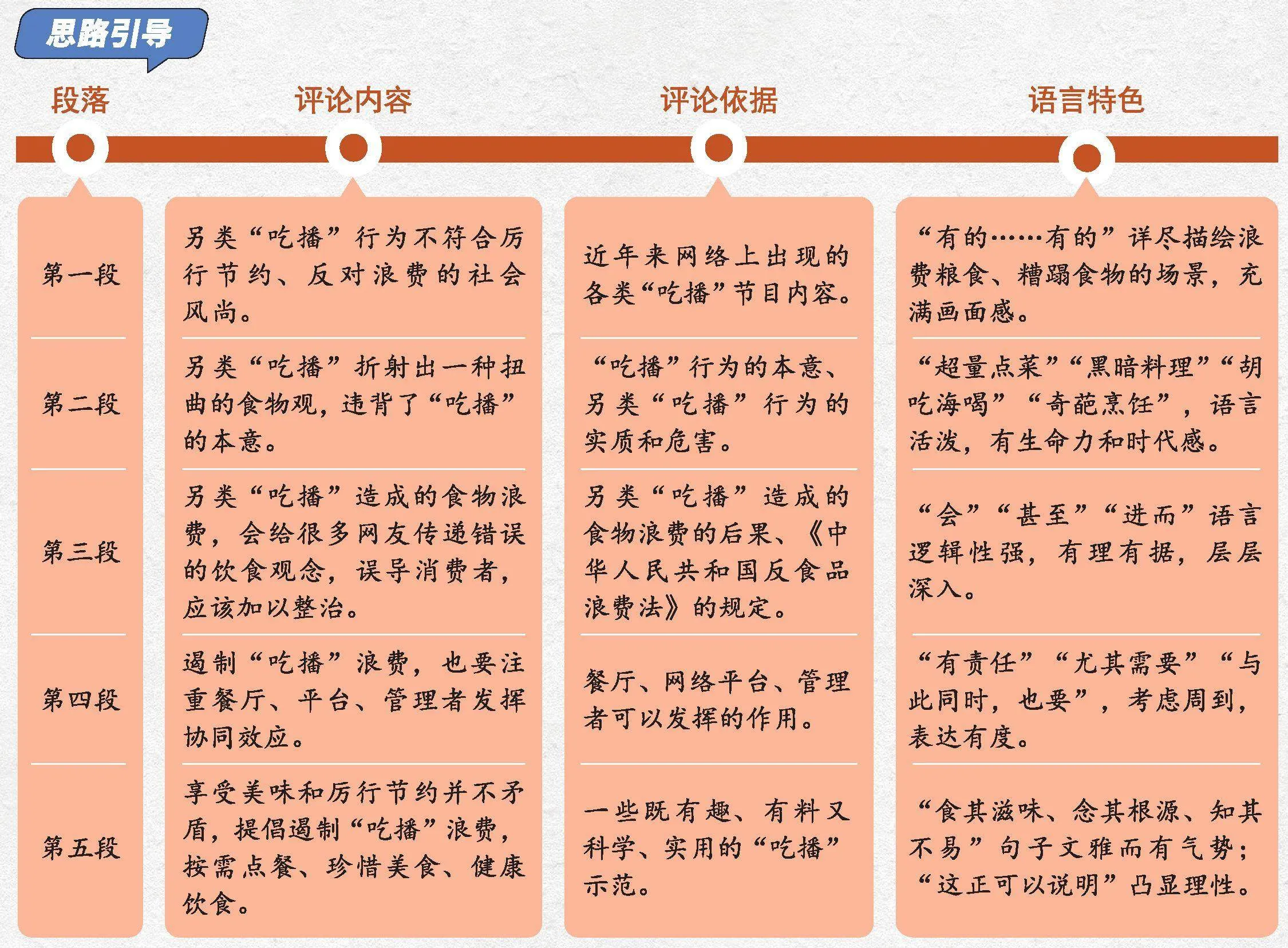

近年来,各类“吃播”节目备受社会关注。在社交平台上,网络主播们通过直播、拍摄短视频等方式,展现各种美食、促进餐饮消费。然而,为了吸引流量、博人眼球,有的主播在探店时将各式菜品摆满桌面,每道菜却只吃一两口,直播完直接倒掉;有的主播以荒诞、怪异的方式,将好好的食材做得无法下咽。浪费粮食、糟蹋食物,种种另类“吃播”行为,与厉行节约、反对浪费的社会风尚格格不入。①

中华饮食文化源远流长,历来注重敬畏食物、尊重食物。“吃播”的本意,在于推荐优质食材、分享品尝美食的快乐。一些网络主播不顾食物能不能吃完、好不好吃,或超量点菜,或烹饪“黑暗料理”,折射出一种扭曲的饮食观。胡吃海喝、“奇葩烹饪”、暴饮暴食等直播,看似新奇、有趣,实则既浪费食物,又有损主播身体健康,不利于改善网络生态、培厚社会文明。②

在拥有海量用户的网络平台上,另类“吃播”造成的食物浪费,会给很多网友传递错误的饮食观念,甚至引发跟风模仿现象,误导更多消费者,进而影响到社会层面正确消费观、饮食观的形成和传播。《中华人民共和国反食品浪费法》明确规定,“禁止制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息”。网络音视频服务提供者发现用户有违反这一规定行为的,“应当立即停止传输相关信息;情节严重的,应当停止提供信息服务”。相关管理主体有必要对这类“吃播”行为加以整治,加强对网络表演、网络视听平台、经纪机构以及网络主播的监督管理,督促网络主播坚持健康的格调品位,自觉抵制易造成不良饮食消费、食物浪费效应的内容。

遏制“吃播”浪费,也要注重发挥协同效应。③当探店主播有可能超量点餐时,餐厅有责任进行适当提醒,引导其适量点餐,或者换成半份菜、小份菜。平台方尤其需要加强价值引领,加强对美食类直播内容的审核,对“吃播”内容进行细化管理,当用户搜索相关内容时提示“拒绝浪费,合理饮食”,主播出现浪费粮食的行为时按违规程度进行处罚。与此同时,也要进一步畅通投诉、举报渠道,方便广大消费者随时反映餐饮浪费等问题。在享受美食、倡导健康饮食文化时,广大网络主播应自觉践行“光盘行动”,做坚决抵制餐饮浪费的先行者、倡导者,共创风清气朗的直播氛围。

享受美味和厉行节约并不矛盾。事实上,“吃播”除了推广美食,更重要的是让大家真正食其滋味、念其根源、知其不易。④在视频平台上,有的网络主播品尝三五个小菜,给出一段深入、精到的点评,并且将吃不完的食物打包带走;有的餐饮行业从业者精心制作美食烹饪教程,既有趣、有料又科学、实用,同样获得了不少关注。这正可以说明,观众在意的不是主播们吃了多少、食材搭配够不够新奇,而是能否从节目中获得新的饮食认知,方便拓展美食体验。遏制“吃播”浪费,按需点餐、珍惜美食、健康饮食,才能让“吃播”节目既有大流量也有正能量,让简约适度、绿色低碳的生活观念、消费观念蔚成风尚。

(来源:《人民日报》)

点读

①精准地点明另类“吃播”行为的本质和危害,表达核心观点,一语中的。

②列举网络上一些另类的“吃播”形式,从饮食观念、个人健康、网络生态、社会文明4个层面言简意赅、层层递进地概括其危害。

③在论述相关管理主体的可行性措施之后,进一步思考“怎么办”的问题,考虑周到全面。

④语言简洁有力、文雅质朴,阐明网络“吃播”的社会意义,给网友、网络主播、餐饮行业从业者以文明的引导。

思考空间

1.文章是按照什么顺序写作的?其评论有哪些依据?

_______________________________________________

2.文章语言有何特色?请适当分析。

_______________________________________________

思路引导

写作实践

结合最近的社会新闻,试运用今天学到的方法,写一篇新闻评论。

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

要点提示

1.评论要精准到位,新闻评论不在篇幅,而在力度,要选好角度提炼观点,做到一语中的。

2.评论要导向鲜明,有理有据,事理清晰,鞭辟入里,以理服人,发人深省。

3.评论语言追求生动,讲究艺术性,言简意赅,干净利索,力求新颖、鲜明、生动,具有说服力和感染力。

佳作展示

莫以琼胶树脂换绿草鲜花

湖南省长沙市南雅中学K1706班 王雨茁

新华社记者近日调查发现,暑假里,一些孩子进行了外貌上的“改造”——割双眼皮、隆鼻、削下巴……这些孩子痴迷追求完美的外貌,还有家长盲目跟风带孩子“动刀”,使整容呈现低龄化趋势。这不免令人思考:现在的审美怎么了?

爱美之心人皆有之,即使是小孩,也有打扮自己的权利。可为了美,去做以前病人才会做的手术;为了美,去打针、动刀、吸脂,实在毫无必要。更何况,针扎的是孩子稚嫩的肌肤,刀削的是孩子未发育完全的骨骼,这种美就更显残忍。让一个成长中的青少年去接受整容手术,就如往花苞里打石膏让它定型、把绿叶丢进福尔马林中使之固定的人工藻饰一般,这样做出来的假花假叶,又怎会有花香,怎会有风吹叶动的沙沙诗意呢?

更让人担忧的是畸形的审美观念的灌输。纵观人类发展史,关于美,各个时代有着不同的定义。李泽厚在《美的历程》中提到,美的定义一部分是出于亘古不变的宇宙真理,另一部分则是出于时代的需要。像是古时中国曾以缠足为美,因为当时的社会需要女人顺从,需要她们失去行动力,需要以病态的方式“征服”她们。这种思想和审美在当下看来是畸形而落后的。这种难以理喻的“美”含有众多亦步亦趋、人云亦云的成分,是时代的特殊性赋予了它或明或晦的烙印。但是,依时代浪潮立于风口浪尖的美,终究会被时代打回原形,变得体无完肤。

如今的审美标准日趋多元。美丽的人应该是什么样?从男性应该身强力壮,到男性也可以温柔和气;从女性应该窈窕靓丽,到女性也可以英姿飒爽,审美的标准在不断更新。但层出的畸形观点往往会影响孩童的审美观,这怎不让人揪心?

童稚的肌肤不应屡受刀割,健康的审美不容夸张的涂抹。莫以琼胶树脂换绿草鲜花,莫用假面人工代自然天成。牡丹固美,但不如群芳满地的野性;雕梁画栋固美,犹不及枯松怪柏的奇崛。多元的美才是健康的美,自然的美才是真正的美。让我们以更包容的态度讨论美丑之辨,以更开放的心态对待良莠之分。脸面只在台上台下,童年关乎大家小家。风气应是你看我齐,社会还需求同存异。

教师点评

小作者从暑假时一些家长带孩子做整容手术这一社会新闻事件入手,由点到面,有理有据,分析了整容对青少年的危害,进而谈到整容对社会审美观的影响,提出真正的审美标准应该是多元的、健康的、自然的。文章结构严谨,观点深刻,语言辛辣,整句出彩。