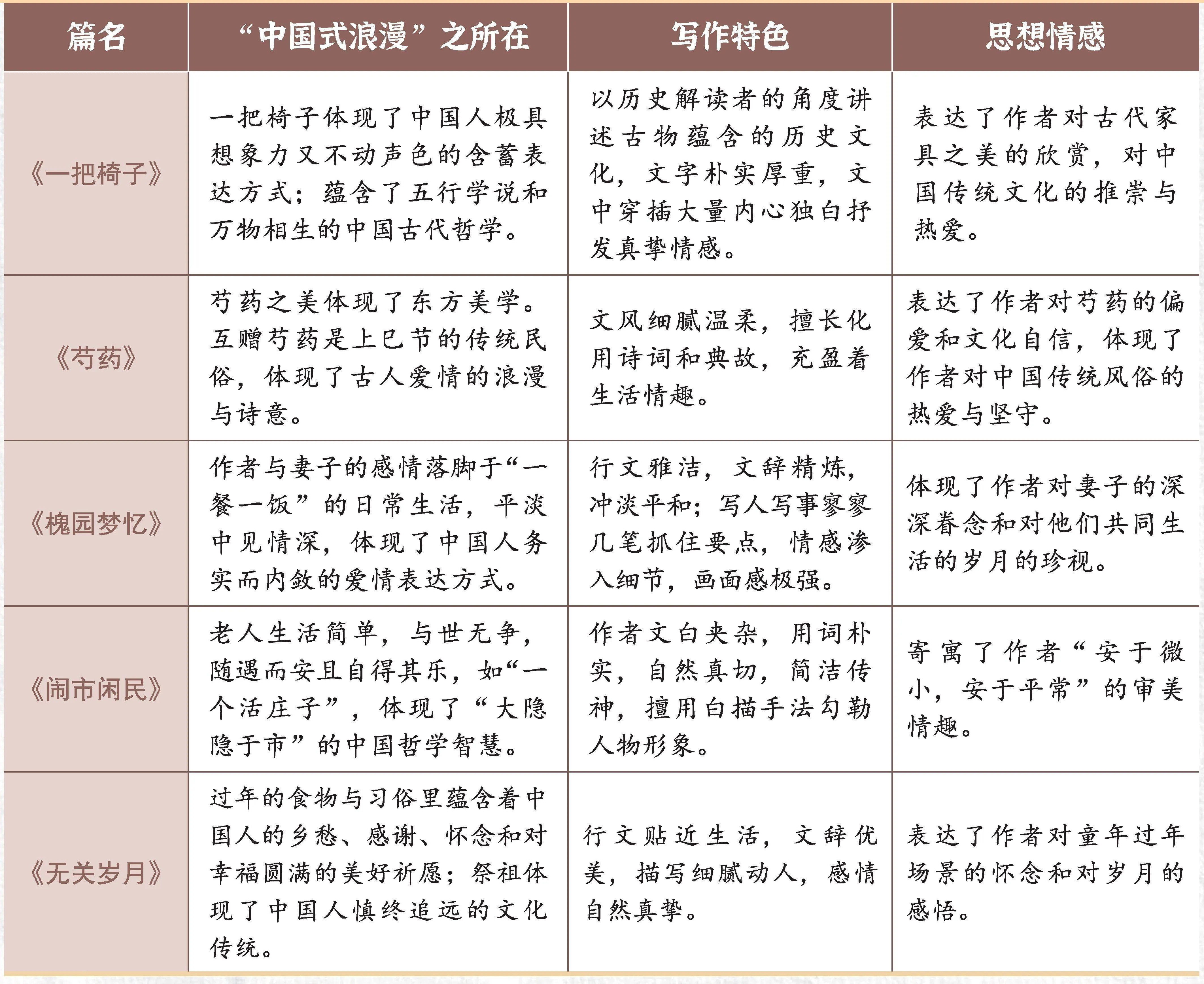

曙色满东方,万物皆浪漫

2023-12-29

群文导读

中国人的浪漫在哪里?在一把椅子里,在一朵芍药里,在一句“饱加餐”的殷殷叮嘱里,在市井人间熙熙攘攘的烟火气里,在丰食飨宴热热闹闹的鞭炮声里。

中国人的浪漫是什么?是哲学,是历史,是传统,是爱与感动。

愿你读懂中国人独有的浪漫与温柔,心怀天地浩瀚,也珍惜人间日常。

器物之浪漫

在那把木椅里,在榫卯构件的起承转合里,一定藏着中国人对宇宙秩序的浪漫构想。

美文1

一把椅子

祝勇

我从伍嘉恩《明式家具经眼录》中看到过一件黄花梨波浪纹围子玫瑰椅。这件玫瑰椅最引人注目之处,就是波浪纹式纤细直棂,装入椅背框与扶手下的空间,仿佛流水的曲线,让人看到自然界的无声运动。

美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特把别墅造在匹兹堡郊区的瀑布之上,于是有了世界上著名的“流水别墅”,但这不算牛,中国人把流水造在家具里,那样不动声色,又天衣无缝,这等想象力、创造力,除了中国人有,天底下再也找不出来。

几百年前的一把木椅,让我们在客厅的穿堂风里,感受到江河流淌、山川悠远,甚至可以想到大河之洲,我们文明源头的关关雎鸠。在那把木椅里,在榫卯构件的起承转合里,一定藏着中国人对宇宙秩序的浪漫构想,然后,用一种最简单、最自然、最漫不经心的方式呈现出来——典型的中国式表达。

中国人素来含蓄,从不构造浩大繁密的哲学著作,中国人的哲学渗透在万事万物中,看似不经意地表达出来。所以中国没有柏拉图、黑格尔,但中国有孔子,有惠能,他们的思想,都像雨像雾又像风,让我们感受和领悟。就像这把椅子,出自明代一个不见经传的工匠之手,但那层层推展、收放自如的水波,演示的,却是无止境的生命律动,一生二,二生三,三生万物。

在中国,我们几乎找不到一件孤立存在的事物,一切物质之间,都存在着隐秘的勾连。每一件事物,包括这样一件普通的家具,既是这宇宙的一分子,也可以被视作宇宙本身。一花一世界,一鸟一天堂,一件家具,就是一个微缩的宇宙,或者说,是宇宙的模型。中国的木质家具,在五行中属木,却容纳了水(波浪纹设计),暗含着土(所有的木都从土中生长),包含着金(木制家具一般采用榫卯结构,不用钉子,但有些家具有金属饰件,镶金错银、华美灿烂),亦离不开火(漆、胶等全需火来熔炼),融汇着世界上最基本的元素。世界附着在上面,它就像一只木船,把我们托起来。

坐在一把木椅上,就是坐在这世界的中央,天地与我并立,而万物与我为一,可品茗、可读书、可闲聊、可打盹、可调情、可做梦、可发千古之幽思,唯独不能把世界从自己身上甩掉。

三十功名尘与土,八千里路云和月,家事国事、风声雨声,都在这里,入耳入梦,尽管,那只是一把椅子。

(来源:人民文学出版社《故宫的文物之美》,有改动)

文化赏读

中国现代美学的先行者宗白华在《美学散步》里提出,应该“把哲学、文学著作和工艺、美术品联系起来研究”。比如,春秋时期的铜器“莲鹤方壶”不同于当时流行的“错彩镂金、雕缋满眼”的整齐严肃式艺术风格,饰有跃跃欲动的龙和螭,缀有莲花瓣,其顶上站着一只张翅的白鹤,郭沫若评论:“最足象征着争求解放、迎接曙光的时代精神”。

这种对美的解读方式,在中国历史上一以贯之。那么,本文作者祝勇从哲学和宇宙的角度来解读一把椅子所体现的国人浪漫情怀也就不难理解了。作者以小见大,以微知著,以“一把椅子”表达了自己对中国传统文化的推崇和对世界的思考。

草木之浪漫

玫瑰终究是带刺的,芍药则多温柔,来年的三月三,有情人间,赠一束芍药可好?

美文2

芍药

殷若衿

唐朝以来,国人爱把牡丹作为花王,芍药作为花相。我平日买牡丹插花时,也会带上一把芍药。相比牡丹开得热烈而灼目,芍药有种安静处的柔媚。

不与花魁作比较,言行举止保持自我的格调,才平和寂静而脱尘。

《红楼梦》里,史湘云被罚多了酒,卧于山石僻处一个石凳子上,香梦沉酣,四面芍药花飞了一身,头脸衣襟上红香散乱。这样不胜酒力的仪态,配上牡丹可能稍显浓艳,配上芍药倒是更添娇憨了。

牡丹和芍药怎么区分?只需牢记,牡丹是木本,芍药是草本。牡丹长得要高一些,芍药要矮一些。牡丹比芍药花期早,一般谷雨开花,因此被称为谷雨花。而芍药则是在立夏开花,二者花期刚好相差了一个节气。此外,牡丹的花朵大多为单株,芍药则是成簇的。牡丹叶形三裂,偏深绿,芍药的上部叶片是单叶,偏鲜绿。

每年四月,单瓣芍药先上市,花瓣看上去有些单薄,却因此格外凸显毛茸茸的花蕊的可爱。再过一段时间,重瓣芍药也上市了,买花的人越发的牡丹芍药分不清楚起来。只是那花店里买来的牡丹啊,大多是重瓣芍药冒充作数的罢了,就像情人节的玫瑰,也大多是月季扮演的一样。

说起情人节,现代中国人只晓得西方的那个瓦伦丁节了,送花也送玫瑰。岂不知中国古代的情人节,论烂漫奔放程度,比之西方不惶多让。有情人之间赠予的花朵,便是芍药。这情人节不是时下流行的日子,而是在生机盎然的春天——三月三的“上巳节”。且看《诗经·郑风·溱洧》对当时男男女女春游踏青约会情景的描绘:

《诗经·郑风·溱洧》

溱与洧,方涣涣兮。

士与女,方秉蕑兮。

女曰:“观乎?”

士曰:“既且。”

“且往观乎!洧之外,洵訏且乐。”

维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。

……

溱河和洧河春水初生,涣涣流淌。年轻的男男女女,手里拿着兰草求吉祥,一个女子问一个男子:“去那边看看好吗?”男子慌乱傻傻地回:“我已经去过了。”女子再追问:“姑且再去一趟吧!洧水之外,实在宽广又热闹。”于是二人在水边纵情说笑,互赠以芍药。

玫瑰终究是带刺的,芍药则多温柔,来年的三月三,有情人间,赠一束芍药可好?

(来源:中信出版社《草木有趣:跟着二十四节气过日子》,有改动)

思考空间

1.作者为何要描写《红楼梦》中史湘云醉卧石凳上“四面芍药花飞一身”的场景?

____________________________________________________

2.文章最后一句话将玫瑰和芍药进行了对比,表达了作者怎样的思想感情?

____________________________________________________

参考答案

1.①文中写史湘云醉卧石凳上,“四面芍药花飞了一身,头脸衣襟上红香散乱”,以动衬静、人景和谐,将芍药之美具象化、场景化,让人对芍药之美有更深的感触。②史湘云是大家耳熟能详的小说人物,性格娇憨可爱,本文作者以史湘云醉酒之态来写牡丹“浓艳”与芍药“娇憨”之别,更具有说服力。

2.玫瑰暗喻西方的瓦伦丁节,芍药暗喻中国古代情人节“上巳节”。作者认为上巳节的烂漫奔放比起西方不遑多让,芍药也比多刺的玫瑰温柔,并号召大家于“三月三”互赠芍药,体现了作者的文化自信以及对中国传统文化的热爱与坚守。

伉俪之浪漫

华,明年是你的本命年,我写一笔虎,祝你寿绵绵,我不要你风生虎啸,我愿你老来无事饱加餐。

美文3

槐园梦忆(节选)

梁实秋

《槐园梦忆》简介:文学家梁实秋71岁时曾与妻子程季淑客居美国。1974年,一起意外夺去程季淑的生命,悲伤不已的梁实秋写下《槐园梦忆》,以时间为经,以夫妇之情为纬,用五十年相偕相行、相濡以沫的点点滴滴织就了一幅夫妻聚散、阴阳阻隔的哀乐图。

季淑以主持中馈为荣,我亦以陪她商略膳食为乐。买菜之事很少委之他人,尤其是我退休以后空闲较多,她每隔两日提篮上市,我必与俱。她提竹篮,我携皮包,缓步而行,绕市一匝,满载而归。①市廛摊贩几乎无人不识这一对皤皤老者,因为我们举目四望很难发现再有这样一对。

回到家里,倾框倒箧,堆满桌上,然后我们就对面而坐,剥碗豆,掐豆芽,劈菜心……差不多一小时,一面手不停挥,一面闲话家常。随后我就去做我的工作,等到一声“吃饭”我便坐享其成。十二时午饭,六时晚饭,准时用餐,往往是分秒不爽,多少年来总是如此。

我的生日在腊八那一天,所以不容易忘过。天还未明,我的耳边就有她的声音:“腊七腊八儿,冻死寒鸦儿。我的寒鸦儿冻死了没有?”②我要她多睡一会儿,她不肯,匆匆爬起来就往厨房跑,去熬一大锅腊八粥。等我起身,热呼呼的一碗粥已经端到我的跟前。这一锅粥,她事前要准备好几天,跑几趟街才能勉强办齐基本的几样粥果,核桃要剥皮,瓜子也要去皮,红枣要刷洗,白果要去壳——好费手脚。我劝她免去这个旧俗,她说:“不,一年只此一遭,我要给你做。”③

她年年不忘,直到来了美国最后两年,格于环境,她才抱憾的罢手。头一年腊八,她在我的纪念册上画了一幅兰花,第二年腊八,将近甲寅,她为我写了一个“一笔虎”,缀以这样的几个字:

华(编者注:作者本名梁治华,字实秋):

明年是你的本命年,我写一笔虎,祝你寿绵绵,我不要你风生虎啸,我愿你老来无事饱加餐。

季淑

“无事”“加餐”,谈何容易!我但愿能不辜负她的愿望。

(来源:中国青年出版社《槐园梦忆》,有改动)

阅读笔记

①句子简练而富有韵律,寥寥几笔描画出二人“妇唱夫随”的菜市场日常,平淡中见温馨。

②“我的寒鸦儿”这一昵称尽显程季淑对梁实秋既宠且爱的柔情。“起早为夫熬粥”描绘出程季淑之贤淑,“附耳唤夫起床”刻画出程季淑之俏皮。

③“我劝她免去这个旧俗”是心疼“她”耗时费心太辛苦,而“她”爱重“我”,执意要操办我的生日。两相对比,进一步凸显了夫妻情深。

文化赏读

汉乐府《饮马长城窟行》里写道“上言加餐饭,下言长相忆”;民国郁达夫写有“删去相思千万语,当头还是劝加餐”。中国人对爱的表达蕴藏在一蔬一饭之间,千言万语不过“加餐”二字,质朴又饱含真诚。

作家张晓风说:“看见有人当街亲热,竟也视若无睹,但每看到一对人手牵手提着一把青菜一条鱼从菜场走出来,一颗心就忍不住恻恻地痛了起来,一蔬一饭里的天长地久,原是如此味永难言啊!”这便是“中国式浪漫”的厚重之处吧。

市井之浪漫

他平平静静,没有大喜大忧,没有烦恼,无欲望亦无追求,天然恬淡,每天只是吃抻条面、拨鱼儿,抱膝闲看,带着笑意,用孩子一样天真的眼睛。

美文4

闹市闲民

汪曾祺我每天在西四倒101路公共汽车回甘家口。直对101站牌有一户人家。一间屋,一个老人。天天见面,很熟了。有时车老不来,老人就搬出一个马扎儿来:“车还得会子,坐会儿。”

屋里陈设非常简单(除了大冬天,他的门总是开着),一张小方桌,一个方杌凳,三个马扎儿,一张床,一目了然。

老人七十八岁了,看起来不像,顶多七十岁。气色很好。他经常戴一副老式的圆镜片的浅茶晶的养目镜——这副眼镜大概是他身上唯一值钱的东西。眼睛很大,一点没有浑浊,眼角有深深的鱼尾纹。跟人说话时总带着一点笑意,眼神如一个天真的孩子。上唇留了一撮疏疏的胡子,花白了。他的人中很长,唇髭不短,但是遮不住他的微厚而柔软的上唇。——相书上说人中长者多长寿,信然。他的头发也花白了,向后梳得很整齐。他常年穿一套很宽大的蓝制服,天凉时套一件黑色粗毛线的很长的背心。圆口布鞋、草绿色线袜。

从攀谈中我大概知道了他的身世。他原来在一个中学当工友,早就退休了。他有家。有老伴。儿子在石景山钢铁厂当车间主任。孙子已经上初中了。老伴跟儿子,他不愿跟他们一起过,说是:“乱!”他愿意一个人。他的女儿出嫁了。外孙也大了。儿子有时进城办事,来看看他,给他带两包点心,说会子话。儿媳妇、女儿隔几个月来给他拆洗拆洗被褥。

他的生活非常简单。早起扫扫地,扫他那间小屋,扫门前的人行道。一天三顿饭。早点是干馒头就咸菜喝白开水。中午晚上吃面。一年三百六十五天,天天如此。他不上粮店买切面,自己做。抻条,或是拨鱼儿。他的拨鱼儿真是一绝。小锅里坐上水,用一根削细了的筷子把稀面顺着碗口“赶”进锅里。他拨的鱼儿不断,一碗拨鱼儿是一根,而且粗细如一。我为看他拨鱼儿,宁可误一趟车。我跟他说:“你这拨鱼儿真是个手艺!”他说:“没什么,早一点把面和上,多搅搅。”我学着他的法子回家拨鱼儿,结果成了一锅面糊糊疙瘩汤。他吃的面总是一个味儿!浇炸酱。黄酱,很少一点肉沫。黄瓜丝、小萝卜,一概不要。白菜下来时,切几丝白菜,这就是“菜码儿”。他饭量不小,一顿半斤面。吃完面,喝一碗面汤,涮涮碗,坐在门前的马扎儿上,抱着膝盖看街。

他一生经历了很多大事。敌伪时期,吃混合面。解放军进城,扭秧歌。开国大典,放礼花。三年自然灾害,大家挨饿……

然而这些没有在他身上留下多少痕迹。他每天还是吃炸酱面——只要粮店还有白面卖,而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。

他平平静静,没有大喜大忧,没有烦恼,无欲望亦无追求,天然恬淡,每天只是吃抻条面、拨鱼儿,抱膝闲看,带着笑意,用孩子一样天真的眼睛。

这是一个活庄子。

(来源:北京时代华文书局《人间草木》,有改动)

拓展阅读

我也走过不少的南北码头,所听到的小贩吆唤声,没有任何一地能赛过北平的。北平小贩的吆唤声,复杂而谐和,无论其是昼是夜,是寒是暑,都能给予听者一种深刻的印象。虽然这里面有部分是极简单的,如“羊头肉”“肥卤鸡”之类。可是他们能在声调上,助字句之不足。至于字句多的,那一份优美,就举不胜举,有的简直是一首歌谣,例如夏天卖冰酪的,他在胡同的绿槐荫下,歇着红木漆的担子,手扶了扁担,吆唤着道:“冰淇淋,雪花酪,桂花糖,搁的多,又甜又凉又解渴。”这就让人听着感到趣味了。

——张恨水《市声拾趣》(节选自江苏凤凰文艺出版社《别有情调在人间》)

某位作家在他的作品中写喝茶,喜欢坐在一爿民居的阁楼之上,能望见一溜连绵起伏的屋脊,屋脊之上有鸽子鸣着鸽哨掠过,也有野猫踩着屋脊的瓦片,俯瞰芸芸众生,更妙的则是屋脊之下的人生,闺阁内的少女对镜贴花黄,窗户里小夫妻吵架拌嘴,小孩子在天井里追逐打闹,还有小街上引车卖浆之流,川流不息,吆喝叫卖声,讨价还价声,喧闹吵嚷,丰富多彩的生活画卷一览无遗。此时品的不是茶,而是混着尘土,冒着热气,滋味绵长的市井生活。

——贺芒《市井生活》(节选自《散文百家》)

对比分析

“慢品人间烟火色,闲观岁月万事长”,最烟火气的市井里,藏着中国人最本真的生活。汪曾祺的《闹市闲民》刻画了一位“庄子”式的老人形象,体现了市井普通人知足恬淡的性格特征。张恨水的《市声拾趣》以“市声”为切入点,描写市井众人忙碌又别有趣味的生活。贺芒的《市井生活》则通过视觉、听觉、味觉描述了一副市井风情画。

年俗之浪漫

压岁钱,封存在簇新的红纸袋中,递传到孩童子侄们的手上,那抽象无情的时间也仿佛有了可以寄托的身份,有许多期许,有许多愿望。

美文5

无关岁月

蒋勋

在父母的观念中,过年是一件了不得的大事。

母亲对于北方过年的讲究十分坚持。一进腊月,各种腌腊风干的食物,便一一吊晒在墙头竹竿上。用土坛封存发酵的豆腐乳、泡菜、糯米酒酿,一缸一瓮静静置于屋檐角落。我时时要走近去,把耳朵俯贴在坛面上,仿佛可以听到那平静厚实的稳重大缸下酝酿着美丽动人的声音。

在忙碌与兴奋中,也夹杂着许多不可解的禁忌。孩子们一再被提醒着不准说不吉祥的话。在腊月间打破器物母亲也十分忌讳,如果不慎失手打碎了盘碗,必说一句:“岁岁(碎碎)平安。”这些小时候不十分懂,大了以后又有点厌烦的琐细行为,现今回想起来是有不同滋味的。

远离故土的父母,在异地暂时安顿好简陋的居处,稍稍歇息了久经战乱的恐惧不安,稍稍减低了一点离散、饥饿、流亡的阴影。孩童时的过年,对我便有着这深重的意义,而特别不能忘怀的自然是过年的高潮——除夕之夜了。除夕当天,母亲要蒸好几百个馒头。数量多到过年以后一两个月,我们便重复吃着一再蒸过的除夕的馒头。而据母亲说,我们离开故乡的时候,便是家乡的邻里们汇聚了上百个馒头与白煮鸡蛋,送我们一家上路的。

馒头蒸好,打开笼盖的一刻,母亲特别紧张,她的慎重的表情也往往使顽皮的我们安静下来,仿佛知道这一刻寄托着她的感谢、怀念,她对幸福圆满简单到不能再简单的祝愿。

在母亲忙着准备年夜饭的时候,父亲便裁了红纸,研了墨,用十分工整的字体在上面写一行小字:“历代本门祖宗神位”。

父亲把这字条高高贴在白墙上,下面用新买的脚踏缝衣机做桌案,铺了红布,置放了几盘果点,两台蜡烛,因为没有香炉便用旧香烟罐装了米,上面覆了红纸,端端正正插了三炷香。香烟缭绕,我们都依序跪在小竹凳上:向这简陋到不能再简陋的宗族的祖先神祠叩了头。虽然简陋到不能再简陋,但在我的记忆中,却如同华贵庄严的神庥①俎豆②,有我对生命的慎重,有我对此身所有一切的敬与爱,使我此后永远懂得珍惜,也懂得感谢。

我喜欢除夕。年事增长,再到除夕,仿佛又回到了那领压岁钱的欢欣。我至今仍喜欢“压岁钱”这三个字,那样粗鄙直接,却说尽了对岁月的惶恐、珍重,和一点点的快乐。而这些,封存在簇新的红纸袋中,递传到孩童子侄们的手上,那抽象无情的时间也仿佛有了可以寄托的身份,有许多期许,有许多愿望。

(来源:译林出版社《无关岁月》,有改动)

【注释】①神庥(xiū):神灵护佑。②俎豆:俎(zǔ)和豆,古代祭祀、宴飨时盛食物用的两种礼器。

拓展阅读

习俗是一种被广泛认同、共同遵循与代代相传的精神方式。

这样,这个原本是大自然冬去春来的季节性的时间节点上,被注入了一种人间的精神理想。这种精神含着目标,理想充满浪漫,于是这一天就被创造出来了。

——冯骥才《大年三十》(节选自浙江文艺出版社《古村·古俗》)

过年时还有一件趣事不能不提,那就是装财神和接财神。往往是你一家人刚刚围桌吃饺子时,大门外就起了响亮的歌唱声:财神到,财神到,过新年,放鞭炮。快答复,快答复,你家年年盖瓦屋。快点拿,快点拿,金子银子往家爬……听到门外财神的歌唱声,母亲就盛上半碗饺子,让男孩送出去。

——莫言《过去的年》(节选自浙江文艺出版社《会唱歌的墙》)

群文联动

有人说,中国独有的浪漫是“笔断意连,生死不绝”。

我们把登月探测器命名为“嫦娥”,把月球车命名为“月兔”,把太阳监测卫星计划命名为“夸父”,把祖先对浩瀚星海的遐想藏在了对宇宙星河的探索之中。

“中国式浪漫”因为中华文明的绵延不绝而独具魅力。品读本期群文,于细微中感受“中国式浪漫”的迷人之处。

群文训练

请思考以下词语是如何体现“中国式浪漫”的,择其中一样为主题,参照本期群文中的写作特色,写一篇短文。

卷帘 航天 乒乓球 汉服 长城

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________