清至民国时期贵州豆类种植原因及影响

2023-12-29何念

摘 要:豆是中国的原产物种,在中国有着悠久的种植历史。清至民国时期,豆类在贵州广泛种植,从贵州地方志记载来看,豆类在此时期有不同的种属,且种类丰富。豆类在贵州广泛种植的原因,一是贵州独特的地理环境,二是豆类的生长特性,三是豆类是重要的食物来源。豆类在清至民国时期的贵州有着重要影响,不仅对丰富贵州地方饮食文化起到重要作用,还因为豆类重要的贸易物品。贵州豆类种植促进了当地经济发展,催生了当地与豆类相关的多种职业,还对当地生态环境产生了影响。

关键词:贵州;清至民国;豆类;影响

中图分类号:K249;K258;S52 文献标识码:A 文章编号:1009 — 2234(2023)10 — 0118 — 06

菽,是中国古代豆类的总称,俗称大豆,豆类泛指可产生豆荚的豆科植物。豆在中国有着漫长的种植历史,《诗经·小雅》就有采摘豆类的记载:“中原有菽,庶民采之”。清至民国时期的贵州各地普遍种植豆类作物,在社会生活中扮演着重要角色。目前,学界对豆类的研究集中在种植和分布的有郭文韬《中国大豆栽培史》、[1]崔思朋《植物蛋白的引入:清代以来大豆在内蒙古地区传播与利用影响的新探索》、[2]沈乾芳,冯灿《清代至民国云南豆类规模种植及其原因探析》[3]等。对豆类研究还集中在豆类的衍生食物,例如杨坚《中国豆腐的起源与发展》[4],蓝勇,秦春燕《历史时期中国豆腐产食的地域空间演变初探》[5],卢子蒙《中国古代饮用豆浆的起源与推广》[6]等。贵州的豆类种植相当广泛,且贵州豆类的做法吃法多样,但鲜有对贵州历史上豆类种植进行研究。因此,本文通过梳理贵州地方志及相关资料,对清至民国贵州豆类的种属、种植分布进行分析,以期探究出贵州豆类的种植原因及其对贵州饮食文化、经济和生态环境的影响。

一、清至民国贵州豆类的种属及分布

(一)清至民国贵州豆类的种属

豆类泛指可产生豆荚的豆科植物,豆类不局限于传统认知上的黄豆、红豆、绿豆,也包括豇豆、四季豆、扁豆、刀豆等。清至民国时期的贵州地方志将豆类植物进行分类,主要有谷属、蔬属,还有单独将其列为豆属或豆类等。光绪《黎平府志》卷三食货志载:“释谷,谷乃总名五谷者禾麻粟麦豆。”[7]267根据豆类的不同用途将其作不同归属。清代贵州地方志中将豆类全部划分为谷属的有康熙《思州府志》、乾隆《普安州志》、道光《永宁州志》等。光绪《黎平府志》对“蔬”的解释如是:“释蔬,以佐谷名之曰蔬者,所以调脏腑通气血,疏壅滞也。”[7]268部分贵州地方志将豆类植物进行细分,以豆荚嫩时可为菜或发芽为菜作为划分豆类的标准之一。如道光《大定府志》载:“蔬 刀豆、豇豆、四季豆”[8]等将部分豆类划分为蔬菜。

除上述之外,一些地方志对豆类的分类具有其个性。个别方志将部分豆类列为瓜属,如乾隆《独山州志》载:“瓜之属:蚕荳、肛荳、豌荳、扁荳、刀荳、四季荳。”[9]还有将豆类作物分类成粱属,如嘉庆《正安州志》载:“梁之属有秫、稷、黄豆、绿豆、黑豆、豌豆、稨豆、蚕豆、四季豆、裙带豆、刀豆、稗、荍、包谷各种。”[10]

民国贵州地方志,也大致将豆类分列为谷属、蔬属,或将豆类单独列出不从属于前两者。如民国《黄平县志》卷二十物产“菽”所包含当地所产豆类,民国《息烽县志》亦是将豆类统归为“菽”。还有民国《兴仁县补志》《瓮安县志》《开阳县志》《安南县志》等都将豆类作统一属类。贵州地方志存在同一地方不同时期的地方志存在因袭的情况,这意味着同地不同时期的地方志在内容可能存在一致性。此外,由于部分地方志的编纂者相同,会导致不同地方志在部分内容上有相同,使个别方志缺乏参考性。

(二)清代贵州豆类的种植分布

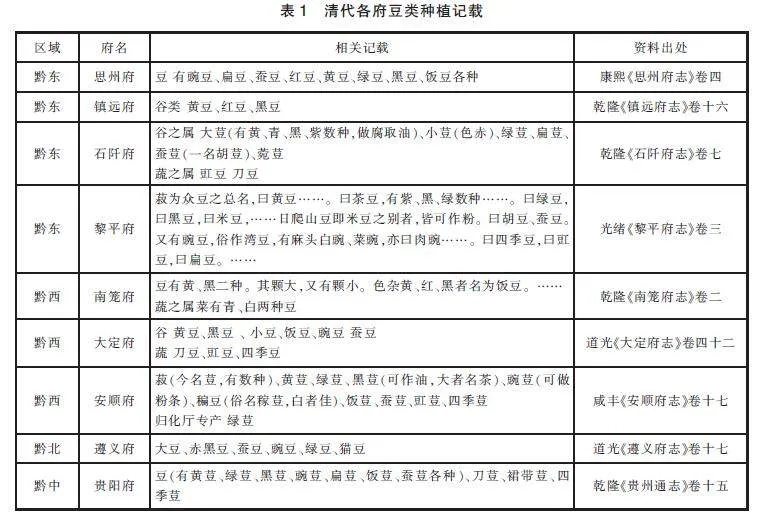

从地方志来看,贵州在明代就已栽种豆类作物,如嘉靖《贵州通志》载:“谷之属:豆;蔬之属:豇豆、扁豆。”[11]清代豆类种植记载已遍及全省各府,详见表1。

由上表可见,上述清代各府皆有种植豆类,且种类颇多。清代各府豆类不仅可做粮食,亦可做菜蔬。从上表看,清代贵州地方志载豆类不仅录其名,并对其用途有明确说明,例如乾隆《石阡府志》、乾隆《南笼府志》、咸丰《安顺府志》、光绪《黎平府志》。除上表各府外,清代贵州其他厅州县也有豆类种植,基本遍及贵州区域。

(三)民国贵州豆类的种植分布

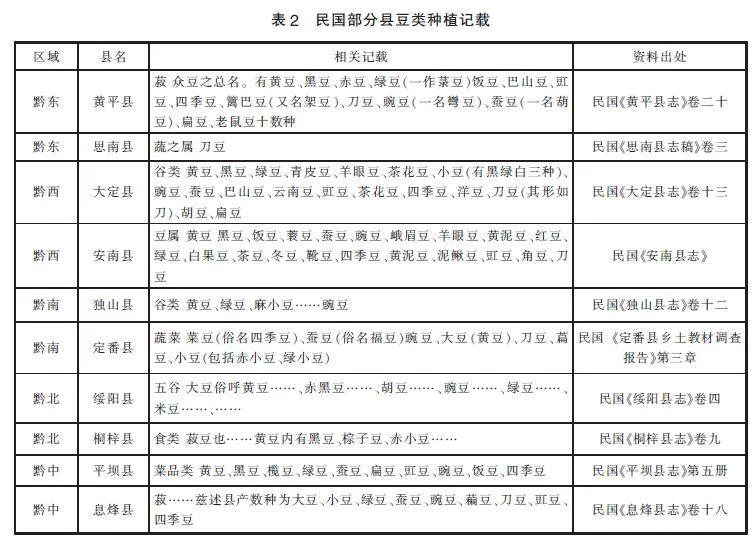

民国时期贵州各区域皆有豆类种植,在清代基础之上区域范围遍及全省豆类品种有所增加。由于此时期豆类种植普遍,遂选取贵州部分县以作说明,详见表2。

由表二可见,民国时期贵州各区域皆有豆类种植,黔东、黔南、黔西、黔北区域皆有种植,种类丰富。民国地方志对此时期豆类的记载颇多,民国时期贵州豆类种植范围广泛,表明豆类仍在民众的日常生活中占据重要地位。

二、清至民国贵州豆类种植的原因

(一)贵州的地理环境

“贵州地处世界三大连片喀斯特发育区之一的东亚片区中心,喀斯特面积为13万km2,占全省土地总面积的73%”。[12]“地无三尺平”造就贵州独特的山地农业耕作方式,在山间平坦处拓荒耕作,且山间耕作不宜修建水利设施引水灌溉,因此旱作农业在贵州地区最为普遍。贵州豆类皆属旱地作物,对水的需求量远不及水稻,虽然山地灌溉不便,但贵州“天无三日晴”的特点,其降水量可满足豆类生长所需,故豆类在贵州的种植有其独特的地理环境原因。喀斯特地形区土质薄,土壤肥力差,而豆类作物耗肥少,豆类本身有固氮功能既可满足生长所需肥,又可增加土地肥力,低矮的豆类作物还可减少雨水冲刷,保持水土。豆类的生长周期较短且种类繁多,加之贵州地处亚热带季风气候区,豆类在贵州的种植可有相当的产量。贵州的传统种植方式有轮作或间作套种等,可有效利用土地种植多种豆类,提高豆类的产量。黄豆作为豆类的大宗出产物,往往采用大面积种植的方式,做菜蔬的豆类例如豇豆、四季豆、豌豆等可种植于土地的四周边缘,既保证了土地本身种植的作物收获又兼收豆类。

(二)豆类的生长特性及功用

豆类是旱地作物,便于种植与管理。大豆根据所种植地季节不同分为春大豆、夏大豆、秋大豆、冬大豆。贵州大豆种植一般集中在三月下旬至四月初播种,贵州地方志载贵州豆类种植多集中在清明时节,在八月收获,“大豆,俗呼黄豆,清明后种,八月收。”[13]春分—谷雨时节,亚热带季风气候区,雨水充沛,能够满足大豆在开花结荚前的需水量。大豆是短日照作物、喜温作物。[14]在一定光照区间13—18小时之内,光照时间短更能促进其生长。贵州春季种植大豆,一是为了保障其基本日照时间,二是贵州天气条件“天无三日晴”的特征有充沛雨水适合其生长。贵州是喀斯特地貌区域,土壤蓄水能力较差,大豆对短期缺水也有一定调节能力。豆类独特的生长特性与贵州地理环境相适应,是其得以大面积种植的原因之一。豆类种植收获时间不同,因此在一年中不同时节皆有豆类可食。黄豆、豇豆、四季豆等可在夏秋两季收获。豌豆在冬季可供嫩叶做菜蔬,亦可在春季供豆荚、豆食用,蚕豆则在小满时节收获。豆类的土地适应强,贵州的土壤类型多样,地形不一,豆类可在山地零碎地块播种。

豆类根瘤固氮,豆类根部的根瘤菌将空气中的分子氮转化成可利用氮,其能够改善大豆品质提高豆类的产量,并且能够培肥土壤。大豆脱壳后,可将其秸秆焚烧,作肥料即“草木灰”,是传统耕作肥料之一。此外,豆粕即大豆提取豆油之后的产品,可作为肥料使用,民国《绥阳县志》记载农业所用的植物质肥料中就包括豆粕。豆类不仅能满足人们的生活所需,也是喂养家畜的重要饲料。道光《贵阳府志》载:“穭豆,俗名料豆,即黑小豆也。小料细粒,可饲驴马。”[15]豆类的秸秆也可作饲料。部分豆类有其独特的药用价值,贵州阴湿多雨,湿气较重,扁豆、mN+m+gQVJeAxMapcjJCcWTTUybCczdb7iPmZwo1kxEk=红豆、绿豆、黑豆等能有效祛湿,因此豆类饮食深受贵州民众欢迎,故而豆类种植广泛。

(三)豆类作为主食的补充

豆是五谷之一,常作为主食的补充。贵州地处云贵高原,是中国喀斯特地貌集中分布区,多山地而少平地,谷类收获少,供应不足,因而以豆类补充主食。乾隆《南笼府志》载:“色杂黄、红、黑者,名为饭豆。熟之和于饭为佐食之需。”[16]饭豆是豆类中常与主食混合煮食的豆类,其一是清至民国时期主食诸如稻、麦等产量难以满足需求,因此需要与其他食物混合以达到所需量,其二是饭豆易煮易得。除饭豆外,豌豆、蚕豆等亦可和饭。道光《遵义府志》亦载:“豌豆,白者名白豌,斑者名麻豌,种、收同。并以和饭,作粉缆。……有一种小而斑者为猫豆,又名爬山豆,种收同并,以作饭。”[13]道光《思南府续志》亦载蚕豆、豌豆可作为主食的补充,“蚕豆、豌豆数种均佐谷食。”[17]113可见诸如饭豆、蚕豆、绿豆等,均可与主食混合食用,作为主食的补充。清代以来,贵州人口不断增长,人口数量增加导致对粮食的需求增加,豆是中国的原产物种,其在贵州的种植比同样作为粮食补充的番薯与玉米在时间上更早,因而豆类作为粮食的补充在贵州得到大范围的种植。乾隆《贵州通志》载贵州布政使司黄豆产量为:“原额全熟黄豆七百五十五石义斗八升五合一勺六抄四撮六圭二粒九粟。”[18]202安顺府:“原额全熟本色黄豆六百八十八石四斗八升七合三勺六抄四撮六圭二粒九粟”。[18]209可见清代贵州黔中、黔西两区域黄豆已有相当产量。豆类作为主食的补充成为其在贵州广泛种植的重要原因之一。

三、清至民国贵州豆类种植的影响

(一)丰富贵州饮食文化

豆类在贵州饮食文化史上扮演着重要角色。各种豆类有其不同的食用方式,或充当主食的补充或以嫩荚充当蔬菜。道光《思南府续志》载:“豇豆、四季豆二种,居人以嫩壳供蔬。”[17]53贵州地方志将部分豆类归作蔬属,意味着在当地日常的饮食中其为蔬菜。豆类是重要的蔬菜来源,吃法繁多。黄豆、绿豆等可以渍水发芽为蔬菜,俗称“豆芽”,民国《镇宁县志》载其县民众生活状况为:“城中普通人家多以豆腐、豆芽、鸡鸭蛋及四季所出各种豆类蔬菜为主。……乡村农家无暇事圃则以各种豆类及咸菜、泡菜、豆豉、滷豆腐、糟辣角为主。”[19]民国《今日之贵州》亦载贵州饮食之嗜好:“但蔬菜居多,荳芽荳腐二物最为普遍。”[20]528可以说豆类作为菜品,普遍出现在民众的餐桌上。

每种豆类都有其独特的食用途径,豆类有很多加工产品。其一是粉条。明代农书《天工开物》就已载各种豆类的吃法,载绿豆“凡绿豆磨、澄、晒干为粉,荡片、搓索,食家珍贵。”[21]43穭豆“成粉荡皮可敌绿豆。”[21]44在贵州地方志中亦可见豆类被制作成粉条的记载,“作粉缆”“作缆”“缐粉”等字均是豆类可用来制作粉条的佐证,贵州至今仍普遍有吃粉的习惯。其二是豆腐、豆浆。在肉类蛋白缺乏的年代,作为优质植物蛋白来源的豆类,被民众制作成为豆腐豆浆一类,为民众生活提供易得的蛋白质。贵州的豆腐品类、吃法极其丰富,贵州有着长时间的豆腐食用历史。竹枝词是一种极具地方特色,反映地方风土民俗的歌谣。贵州竹枝词有对民间食用豆腐描写,清代宋长庆在《石阡竹枝词》写道:“请客今朝磨豆花,大姨妈接二姨妈。”[22]8表明豆腐作为请客的必需品,宴请亲朋不可缺少地食物。李祖章《黔中竹枝词》记载“山腰茅店客停车,玉米为餐佐豆花。淡食难堪增占水,海椒烧罢洗盐巴。(书注:途中有包谷饭,菜多水豆腐,俗名‘豆花’,并无豆油,以水泡盐块加海椒调食,谓之‘占水’)”[22]48贵州食用豆花(豆腐)并配以“占水”的饮食至今仍存。清代戴翰《黔中杂咏》载:“腐如脂白醪如密,三绝何须数凤州?(谚云:黄平豆腐清平酒,黄丝女儿家家有)。”[22]49

竹枝词记载豆腐作为菜品和地方名产,反映了在清代贵州民众日常生活中食用豆腐的普遍性。贵州民间亦有做豆腐的谚语,“镇远道菜凯里酸,台拱家家做豆腐。”[23]590“重阳不打豆腐,老虎要咬屁股。”[23]598豆腐除直接食用之外,还被加工制作成荍灰豆腐、豆腐皮等。嘉庆《黔记》记载:“荍灰豆腐,以荍梗烧灰罨过宿,食之极嫩。”[24]写明荍灰豆腐的做法以及口感。民国《续遵义府志》亦有豆腐皮的记载,可见遵义豆腐饮食文化亦十分丰富。民间亦有饮豆浆,张敏文《思唐杂咏》:“豆花清冽豆浆甜,练雪团霜水细添。”[25]在贵州饮食文化史上,豆腐占据重要地位,吃法繁多,且在民间饮食中较为普遍。人们受豆腐文化影响,甚至把一些不是豆类制成,但形状相似的食物也称之为豆腐,例如魔芋豆腐等。其三为豆豉、酱油、餈粉等。清至民国时期贵州地方志中就已记载豆豉,道光《遵义府志》载:“大豆,俗称黄豆,……。作豉及餈粉。”[13]367民国《施秉县志》“豆豉:县城居民用黄豆制成,以好酒渍之再加香料酝酿……”[26]540豆豉由黄豆发酵而成,风味独特,贵州各地吃法大同小异。酱油是以黄豆为原料酿造而成,属于加工品,在民国时期酱油作为商品出售,以供调味。糍粑是贵州的美食之一,在清至民国时期,普遍出现在民众的食谱中,糍粑上的餈粉即黄豆炒熟磨成的黄豆粉。综上可见,豆类在贵州饮食文化史上有着重要地位,多种形态和吃法,为民众提供果腹之用,增添餐桌味道,豆类极大地丰富了贵州的饮食文化并延续至今。

(二)豆类创造经济价值

豆类不仅是主要的粮食作物,其本身与加工品更是有着可观经济价值。清代货物中常有豆类出现,表明在清代豆类及其加工品作为商品进行贩卖,如咸丰《兴义府志》就将豆腐列为货物,“货属 豆腐 按:豆腐,产郡城者佳,色白而嫩滑,绝胜他郡”。[27]民国时期贵州豆类产量可观。例如1937年到1945年间贵州部分豆类产量可看出豆类的种植产量可观,详见表3。

豆类出口,远销外地。民国定番县农产品远销邻县,其中贵阳最多,“大豆,本县消费量及输出量(石):8000”。[28]212民国《施秉县志》载:“全年出入货殖约数十万元,出口货以黏米、黄豆、靛青、猪隻、皮革、木植、冻绿皮为大宗。”[26]544说明黄豆在该地的贸易中有重要作用。民国《瓮安县志》亦载黄豆为贸易大宗物品,“惟黄豆之用最大。近日,西贾收买为出海之一大宗。”[29]民国《思县志稿》载:“思县全境土多田少出产以米和豆为大宗,麦荍高粱次之,米麦豆均销往湘边。”[30]思县(今岑巩)距离湖南较近,其出产豆类远销湖南边界。豆类的远销为本地区增加收入,对本地区的经济发展起到重要作用。

豆类的市场经营既为民众提供经济来源又促进区域经济发展。民国《开阳县志》载:“以豌豆制者曰豆粉。销行住户。产较多。……。全县营是业者。约三四十家。”[31]民国《兴仁县补志》载:“食品:豆粉丝(县境及巴林甚多,年售粤西者约数万斤。)”[32]粉条的加工制作既是豆类广泛种植的结果,也受地方饮食的作用,为本地区商业发展提供更多的经营种类。除粉条经营外,豆腐及豆腐制品在市场的售卖,也创造了重要的经济效益。民国《定番县乡土教材调查报告》载全县各场市售卖情况:“豆腐,十八家。臭豆腐干,十三家。小食(粽子和粉)三十家。”[28]225-226还记录定番县市场上豆类制品的价格:“黄豆,一斗(四十斤)八角。黄豆芽,一斤二分。豆腐,一块两文。豆腐干,一块一文。酱油,一斤二角。”[28]228-229酱油是大豆发酵而成的调味品,在民国贵州地方志中普遍可见其身影。1915年贵阳已有酱油业商会。[40]民国时期有售卖酱油的作坊或商铺,售卖酱油可获得不错的经济收益,民国《平坝县志》载:“(齐伯房酱油)齐伯房,业此者多家,酱油出品汁醲味厚,日久不生霉变味。销行四邻,各县全年营业约有五千元。”[34]此外,大豆可榨油,以供人们日常生活所需。豆油还可做照明燃料,“加以交通困难,石油昂贵,灯用燃料,除菜子油外,更仰给于豆油”。[20]451大豆油在市场上流通,不仅能满足民众生活日用,更能刺激经济发展。

豆类的加工制作与民众的饮食习惯催生了职业经营者,如“粉工”“粉面匠”等从事豆类加工制作的工种。民国《息烽县志》载:“粉工:取食米及诸种小豆磨澱以为粉丝,通常皆呼粉條且可晒干远售,村市各有代营斯业者。”[35]民国《思南县志稿》载:“粉面匠。有索粉挂面红苕粉诸种,为运至四川秀山者。其余米粉、干粉、切粉、豌豆粉、葫豆粉、只供本郡之用。”[36]在民国时期,定番县随处可见做粉条的人家,[28]218可见“粉工”的数量不在少数。“粉工”“粉面匠”既是粉条的生产者亦是经营者,借以获得更多的利益,不仅能养活家庭还能活跃市场经济。此外还有酱醋商,经营酱醋售卖,民国《息烽县志》载有酱醋商及其经营物品情况。此类与豆类有关的制作者或经营者,对经济发展有着重要作用。豆类为民众提供经济来源,也反作用于豆类更广泛的种植,所以说豆类促进了经济发展。

(三)豆类的生态环境影响

贵州地处云贵高原,是中国喀斯特地貌集中分布地区,豆类作为大面积种植和量产的作物,其对生态环境有着积极影响,喀斯特地区土层薄,长时间雨水冲刷会导致碳酸岩裸露,山地可耕作面积减少,豆类有着良好的生态适应性,所需空间小,点种就能活。贵州麻山地区的民众将豆类与主要作物一同种在地里,豆类起着遮挡作用,减少雨水对土地的冲刷和降低高温对作物的损伤,豆类生长季节正值贵州雨季,贵州豆类的广泛种植可在一定程度上增加对土壤的庇护,降低雨季对土壤的冲刷。贵州喀斯特地区土壤肥力弱,豆类根瘤菌可固氮,有利于保持土壤肥力,贵州喀斯特地区生态环境脆弱,大量的豆类秸秆可作牲畜饲料,间接减少放牧对森林、草场的破坏。

四、结语

清至民国时期,豆类在贵州的广泛种植,既有自然因素也有人为因素。豆类种植从根本上反映了贵州粮食产量的不足,从贵州地方志所载豆类作为粮食的补充可证。豆类在贵州的种植,一方面作为主食的补充,缓解了粮食不足带来的饥饿问题,一方面作为菜蔬,在物质缺乏的年代为民众提供了多种蔬菜来源。民众不断利用豆类制作各种特色食物,如豆腐、豆干一类,在肉类缺乏的时代,提供人体所需蛋白质。利用豆类制作粉条,不仅补充了主食,更成为贵州饮食文化的一大特色,时至今日,贵州各地仍有各种豆类粉条以供食用,成为贵州人民离不开的食物。各种豆类食物的加工与制作,不仅养活了更多的人口,更为贵州饮食文化史增添浓墨重彩的一笔,至今贵州仍普遍食用豆腐、豆皮等。此外豆类的加工制作与市场紧密联系,从家庭作坊到职业商人,从生产者到经营者,豆类成为贸易物品之一,这些都促进了贵州社会经济发展;豆类的种植对贵州生态环境稳定起到积极作用;豆作为重要的粮食种类之一,贵州豆类种植与发展需以时代为依托,合理广泛种植豆类,以保障国家粮食安全。

〔参 考 文 献〕

[1]郭文韬.中国大豆栽培史[M].南京:河海大学出版社,1993.

[2]崔思朋.植物蛋白的引入:清代以来大豆在内蒙古地区传播与利用影响的新探索[J].中国经济史研究,2020(06):81-92.

[3]沈乾芳,冯灿.清代至民国云南豆类规模种植及其原因探析——兼及本土知识的价值[J].原生态民族文化学刊,2018(03):26-35.

[4]杨坚.中国豆腐的起源与发展[J].农业考古,2004(01):217-226.

[5]蓝勇,秦春燕.历史时期中国豆腐产食的地域空间演变初探[J].历史地理,2018(36):136-145.

[6]卢子蒙.中国古代饮用豆浆的起源与推广[J].农业考古,2022(04):193-220.

[7]俞渭修,陈瑜.光绪黎平府志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[8]黄宅中,修,邹汉勋.道光大定府志[M].成都:巴蜀书社,2006:625.

[9]刘岱,修,艾茂,谢庭薰.乾隆独山州志[M].成都:巴蜀书社,2006:164.

[10]赵宜霖,修,游玉堂.嘉庆正安州志[M].成都:巴蜀书社,2006:54.

[11]谢东山,修,张道.嘉靖贵州通志[M].成都:巴蜀书社,2006:273.

[12]林昌虎,朱安国.贵州喀斯特山区土壤侵蚀与防治[J].水土保持研究,1999(06):109-113.

[13]平翰,等,修,郑珍,莫友芝.道光遵义府志[M].成都:巴蜀书社,2006:367.

[14]中国农业百科全书总编辑委员会农作物卷编辑委员会,中国农业百科全书编辑部.中国农业百科全书:农作物卷上[M].北京:中国农业出版社,1991:57.

[15]周作楫,修,萧琯,等.道光贵阳府志[M].成都:巴蜀书社,2006:53.

[16]李其昌,纂修.乾隆南笼府志[M].成都:巴蜀书社,2006:536.

[17]夏修恕,等,修,萧琯,等.道光思南府续志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[18]鄂尔泰,等.乾隆贵州通志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[19]胡翯,修,饶爕乾,等.民国镇宁县志[M].成都:巴蜀书社,2006:548.

[20]京滇公路周览会贵州分会宣传部,编.民国今日之贵州[M].成都:巴蜀书社,2006.

[21]宋应星.天工开物[M].长沙:岳麓书社,2022.

[22]丘良任,潘超,等.中华竹枝词全编(七)[M].北京:北京出版社,2007.

[23]中国民间文学集成全国编辑委员会,中国民间文学集成贵州卷编辑委员会.中国谚语集成·贵州卷[M].北京:中国ISBN中心,1998.

[24]李宗昉,撰.嘉庆黔记[M].成都:巴蜀书社,2006:554.

[25]贵州省文史研究馆.续黔南丛书第十二辑 贵州竹枝词集[M].贵阳:贵州人民出版社,2019:47.

[26]朱嗣元,修,钱光国,等.民国施秉县志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[27]张锳修,邹汉勋,朱逢甲.咸丰兴义府志[M].成都:巴蜀书社,2006:421.

[28]吴泽霖,撰.民国定番县乡土教材调查报告[M].成都:巴蜀书社,2006.

[29]李退谷,修,朱勋.民国瓮安县志[M].成都:巴蜀书社,2006:193.

[30]杨焜,修,涂芳藩.民国思县志稿[M].成都:巴蜀书社,2006:509.

[31]解幼莹,修,钟景贤.民国开阳县志稿[M].成都:巴蜀书社,2006:407.

[32]葛天乙,修,霍录勤,等.民国兴仁县补志[M].成都:巴蜀书社,2006:464.

[33]贵州省地方志编纂委员会.贵州省志·商业志[M].贵阳:贵州人民出版社,1990:380.

[34]江钟岷,修,陈廷棻,陈楷.民国平坝县志[M].成都:巴蜀书社,2006:201.

[35]王佐,樊昌绪,纂,修,顾樅.民国息烽县志[M].成都:巴蜀书社,2006:124.

[36]马震崑,修,陈文燽.民国思南县志稿[M].成都:巴蜀书社,2006:580.

〔责任编辑:包 阔〕