面向新财经的“双碳”经管类人才培养机制研究

2023-12-26李湘梅刘习平碳排放权交易省部共建协同创新中心湖北武汉430205湖北经济学院低碳经济学院湖北武汉430205

李湘梅,刘习平(碳排放权交易省部共建协同创新中心,湖北 武汉 430205;湖北经济学院 低碳经济学院,湖北 武汉 430205)

郭 卉(华中科技大学 教育科学研究院,湖北 武汉 430074)

“双碳”战略是一场深刻的经济社会系统性变革。2020 年,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会做出“2030 碳达峰、2060 碳中和”郑重承诺。教育部《高等学校碳中和科技创新行动计划》(教科信函〔2021〕30 号)和《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》(教高函〔2022〕3 号)的发布,明确提出教育高质量发展服务国家碳达峰碳中和专业人才培养需求,为高校双碳培养指明重要方向。2021 年2 月国务院印发《国务院关于加快建立健全低碳循环发展经济体系的指导意见》,指出我国当务之急要健全绿色低碳循环经济体系,绿色低碳转型成为企业高质量发展的必由之路。因此,以产业需求为导向,探索双碳高质量人才培养瓶颈,构建“产业需求侧主导”的双碳经管类人才培养机制具有现实性和紧迫性。

2019 年“六卓越一拔尖”计划2.0 启动,标志着新工科、新医科、新农科、新文科建设工程开启。2020年《新文科建设宣言》的发布,昭示着新文科建设全面启航[1]。新财经属于“新文科”范畴,是财经高等教育在面对科技革命和产业变革的新形势下所做的新实践和新拓展[2]。王维国等立足新时代要求,聚焦经管类专业特色,构建经管类专业数智化升级改造框架,重点提出对经管类专业人才培养理念、模式、内容及手段等升级改造任务与措施[3]。廖春华等聚焦财经人力资源需求,对“新财经”人才培养进行综合研判,从培养要求、专业建设、学生发展、教师能力等方面提出系统性的建设路径[4]。李妙然等在探讨协同育人视域下高校新财经教育改革的价值逻辑基础上,以国内六所代表性高校新财经教育改革实践为案例,总结共性元素和差异内容,提出地方高校新财经教育改革推进的重要路径[5]。王玉婧等提出构建创新网状课程体系,实现跨学科、跨专业的深度融合,促进经管类专业的高质量发展[6]。随着双碳战略目标的提出,许多学者对不同专业人才培养模式进行有益的探索。陈斌等对“双碳”战略背景下环境类新工科“双创”人才培养实施路径进行了研究[7]。胡堃等在明确“双碳”形势下电气工程及其自动化专业人才培养目标基础上,构建其相应的课程知识体系[8]。这些研究要么关注新文科、新财经语境,要么聚焦双碳目标对某个专业人才培养模式进行探索,鲜有从产业需求出发,融合“新财经与双碳目标”特征驱动经管类人才培养机制的研究。

2023 年9 月,湖北经济学院提出以“新财经”改革为牵引,锚定“十四五”目标和“双升”战略部署,以推进学校全局性、系统性、深层次的创新发展。碳经济学作为该校优势特色学科,学科交叉融合和升级改造,培养适应产业需求的新财经复合型人才,对于新财经教育改革与建设尤为重要。本文从“双碳”背景下产业需求的现实情况出发,结合新财经内涵特征,构建“产业需求侧主导”的“双碳”经管类人才培养机制,以期为我国经济建设提供高质量的双碳人才,为实现我国碳达峰、碳中和目标提供人才培养对策与建议。

一、构建“双碳”经管类人才培养机制的紧迫性与现实性

经管类的专业点数和在校学生数在文科中占比最高、覆盖面最广,是文科的重要组成部分。截至2020 年10 月,我国共有12897 个经管本科专业点,在校生人数395.9 万名,占文科类所有专业在校生人数的44%。随着新文科、新财经在我国语境的出现,特别是双碳战略目标的提出,经济社会转型带来人力资源的转移,双碳行业规模急剧扩张,出现行业政策先行与双碳人才培养滞后的矛盾与困境。

一是“碳圈”领域人才需求暴增。国家层面,2021年3 月,人社部将碳排放管理员纳入《中华人民共和国职业分类大典》,成了第四大类新职业。碳排放管理员是指从事企事业单位温室气体排放监测、统计核算、核查和咨询等工作的人员。这为双碳人才进入相应行业从事工作提供了准入机制。企业层面,我国的电力、水泥、石化、钢铁、造纸、化工、有色金属、航空等八大行业属于控制排放行业,全国范围内该类企业大约8000 多家,可见,碳排放管理员的市场需求大。碳资产管理运营层面,人才需求不仅包括碳排放数据核算核查,还包括碳市场交易、碳金融风险管理等方面。

二是双碳人才培养滞后。当前,尽管国家已经将“碳排放管理员”列入国家职业序列,但还未制定碳排放国家职业技能标准、职业技能等级认定等。目前在社会面的“碳”培训机构获得资质的求职者无法满足企业对具有系统理论知识的双碳高质量人才需求;高等院校尽管已经认识到双碳人才培养的重要性,如来兴平等提出形成“双碳”元知识体系[9];黄珍等探讨了“低碳科技与管理”专业在课程体系、实践平台、师资队伍等维度[10]。但对双碳人才培养体系的构建还处在探索阶段。关于双碳人才培养存在交叉融合性、理论性和系统性缺乏,与现实社会经济发展匹配度差的问题。因此,需要我们探讨“新财经与双碳目标”融合的经管类人才特征,从而构建“双碳”经管类人才培养机制,以解决双碳人才培养什么样的人以及如何培养这类人才的问题,这将是实现双碳战略目标的重要人才抓手。

二、融合“新财经与双碳目标”的经管类人才特征

新财经是“新”的财经,新文科建设的重要内容和前沿领域[11]。新财经改革是新时代科技革命和产业变革浪潮中,教育、经济、科技、产业的深度交汇,新工科、新文科与财经学科交叉融合,优化和重构课程知识体系,达成财经学科的重塑,推动新时代高等财经教育的创新发展。黄启兵等认为“新文科”产生是源于新时代背景下新需求的产生、新技术的推动、新国情的需要[12]。赵奎英提出与“超学科”相通的“新文科”强调学科之间的交叉融合,不仅是为了提高高校服务经济社会发展能力,更是为了解决现实世界中的复杂问题[13]。赵霞等结合新一轮科技革命和产业变革,提出“价值引领-多元联动-协同育人”新财经培养模式和“价值教育-文化滋养-新技术融入-素质拓展”新财经课程体系[14]。陈益刚总结出新财经具有“时代新、理念新、态势新、结构新、评价新”的主要特征[11]。

双碳战略目标的提出,为新财经学科类专业人才的培养提出新的目标和要求。我国政府将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,明确各地区、各领域、各行业的碳达峰目标任务,这直接推动各地区、各领域、各行业对双碳相关专业人才的需求。“新财经与双碳目标”驱动下,经管类专业人才培养具有以下特征:一是新工科、新文科与财经学科的跨学科交叉融合。当前,碳资产管理与运行方面人才最为紧缺,主要包括碳排放数据核算核查、碳市场交易和碳金融分析等三个方面。这就需要双碳经管类人才具有经济学、管理学、统计学、金融学等学科交叉融合能力。二是面向科技革命和产业变革的产教研多方位融合。实现“双碳”目标是一个复杂的系统工程,产教研融合驱动双碳人才培养具有阶段性的过程特征,实质是一个动力学过程[9]。新财经人才培养要适应智能时代低碳新技术革命带来的冲击,具有系统思维和广阔视域,紧密结合行业特征和运行机制,通过产教学深度合作,赋能高质量经管类双碳人才培养。

三、新财经背景下“双碳”经管类人才培养机制构建

跨学科交叉融合是服务国家人才战略的重要前提和保障,是应对知识创新转型的客观要求,是解决社会复杂问题的内在需求。面对国家提出实现3060双碳战略目标这一复杂新问题,依据“双碳”经管类专业人才的培养特征,探索构建交叉学科人才培养课程体系和多主体协同机制是推动新文科背景下双碳创新人才培养的重要载体。

(一)产业需求导向的“双碳”经管类人才交叉融合网状课程体系

交叉学科的建设需要处理好交叉学科与传统学科之间的关系,不是简单两门或多门学科的粘贴,而是思想方法的整合[15]。面向新经济、新产业的大潮流,以学科化、专业化、精细化为主导的传统经管类专业课程体系需要突破学科壁垒,多学科整合解决复杂性问题,构建跨学科、多学科有机交叉融合、重实践的新型网状课程体系。

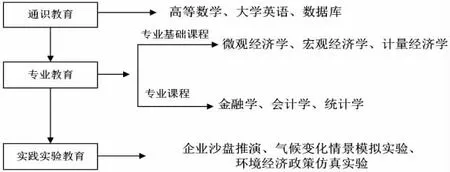

传统的经管类课程体系主要由通识公共课程、经管类专业课程和实践实验教育课程构成的线性层级结构(见图1)。通识教育的目标是追求人的全面发展,促进学生成人,即明确培养什么样的人,主要开设“少而精”的文史哲以及社会科学等精品课程。经管类专业教育目标是让学生掌握社会需要的专业知识与技能,促进学生成才,课程包括专业基础课程和专业课程。专业基础课程包括微观经济学、宏观经济学、计量经济学等,专业课程包括金融学、财政学、会计学、国际贸易学、环境经济学等。实践实验课程包括企业沙盘推演、经营管理综合仿真实习、企业资源计划、能源与气候变化情景模拟实验等。然而,传统经管类的通识课程、专业课程和实践课程之间大多处于分离割裂的状态,不利于培养具有综合素质和职业长远发展能力的人才。因此,需要厘清不同学科知识之间合乎逻辑的组织,建构一个有利于个体成长和社会发展需求的有机网状课程体系,凸显多学科交叉融合和准专业化的色彩,以增强学生对社会不断发展变化需要及长远职业生涯发展的适应性。

图1 传统经济学专业课程线性结构

刘献君等提出在通识教育与专业教育的融合渗透中设置贯通式课程体系并拓展教学内容,是引导部分地方普通本科高校向应用型转型的重要内容,也有利于经济社会发展的现实需求[16]。“双碳”为传统经管类通识课程、专业课程和实践实验课程的融合,构建贯通式课程体系提供了重要方向。以产业需求导向为目标,以学科交叉融合为主线,厘清不同课程之间的逻辑关系,形成“通识-专业-实践-交叉融合”的模块网状体系(图2)。以湖北经济学院低碳经济与管理专业为例,以“碳”为主线,融入碳数据、碳信息、碳空间等与信息技术相关的元素,将通识公共课程、专业课程以及实践实验课程进行内容上重构,注重多学科交叉融合,设计出具有贯通式特色的网络课程体系。比如,在纵向尺度上,第一学期不单纯是通识课程学习,而是穿插生态文明建设、气候变化等专业课程内容,在数学如概率论与数理统计课程中,与温室气体排放、碳数据库管理及英语文献阅读等课程结合起来;将实践实验课程中的数学建模与气候变化仿真实验、环境经济政策仿真等课程结合起来,分析专业课程中碳市场、碳资产管理等内容。在横向尺度上,将碳经济学与统计学、金融学、企业管理学、会计学等交叉融合,开设温室气体统计核算、碳金融学、碳资产管理学、碳会计学等课程,以满足信息技术时代社会经济发展中对双碳人才的需求。

图2 学科交叉融合的双碳经管类专业有机网状课程体系

面向产业需求的学科交叉融合模块的网状课程体系能够将经济学、管理学、计算机科学、统计学等融合创新出新的课程,同时课程逻辑关系清晰,开设的通识课程能有效与专业课程以及实践课程结合,有利于提高知识覆盖的全面性,融合数据思维与经管思维,培养学生的发散性思维,从而优化学生的知识结构。

(二)产教研融合的多主体协同双碳人才培养机制

2021 年10 月24 日,国务院印发了《2030 年前碳达峰行动方案》,强调深化产教融合,鼓励校企联合开展产学合作协同育人项目。可见,构建产教研融合的多主体双碳人才培养机制对于培养创新型双碳人才至关重要。开展产教研融合的嵌入式培养模式是经管类专业培养适合当前双碳市场需求人才的重要路径。嵌入式人才培养理念来源于计算机嵌入式系统的设计思想,具有集成性、系统性及嵌入性的特征[17]。嵌入式人才培养是指充分利用校内外资源,将更多的实践环节嵌入传统的教学中,具体需要地方高校、合作企业及政府联合培养人才,以解决市场需求与高校人才供给之间的矛盾。该模式需要高校、企业、政府等多主体参与,且构建协同创新机制,不断改进合作模式,才能达到校、企、政之间合作的理想状态。图3 为高校双碳经管类专业嵌入式人才培养的多主体培养机制。

图3 双碳经管类专业嵌入式人才培养的多主体协同机制

嵌入式人才培养的多主体机制中,高校是双碳经管类人才培养的主体,可采用科研成果融入课堂教学、学生参与教师科研项目等方式,湖北经济学院低碳经济与管理专业依托碳排放权交易省部共建协同创新中心(以下简称中心)和低碳经济学院,采取“中心+学院”一体的培养模式,在科研项目、论文发表、决策咨询等方面科研成果贯穿于课程体系、教学内容和教学方法等人才培养环节;行业企业是产教融合的重要载体,其在双碳经管类人才培养的实践环节中处于举足轻重的地位。湖北经济学院低碳经济与管理专业充分利用中心协同单位如中碳登、湖北碳排放权交易中心等机构,在碳交易模拟、碳资产核查等内容进行“沉浸式”实习实训,并打造“双碳讲堂”品牌活动,邀请实务部门双碳专家进课堂,不仅培养学生理论知识应用能力,培养实践实用实干专门人才,同时丰富并提升双碳经管类人才培养方案实践环节,为培养订单式的人才打下基础。政府在多主体协同中起到重要的沟通协调作用。政府为高校提供资金支持,高校作为智囊团把握政府政策需求,为政府建言献策。政府通过宏观调控、政策引导等手段支持双碳企业的发展。双碳企业对于发展过程中存在的问题可向政府提供行业发展意见,为政府科学决策提供重要基础。总的来讲,政府在产教融合培养人才中保障嵌入式人才培养的多主体权益,提供良好的环境和平台,为共同培养双碳专业人才,促进地方经济高质量发展做出贡献。

四、结语

新财经人才培养需要立足业态需求,碳达峰碳中和是我国提出的重要战略,高校新财经教育改革应面向世界科技革命和产业变革,面向经济建设主战场,依据国家“双碳”战略需求设置培养目标,解决传统文科经管专业人才培养与实践滞后于国家战略需求、特别是产业发展需求的问题。总之,高校“双碳”人才培养以产业需求为导向,重视跨学科交叉融合和产教研多方位融合,构建交叉学科人才培养课程体系和多主体协同机制是推动新财经经管类双碳创新人才培养质量提升的重要载体。