《續漢書·郡國志》“秦鄣郡”注考原*

2023-12-25徐世權

徐世權

提要:比照司馬彪《續漢書·郡國志》與班固《漢書·地理志》中秦郡注文體例,可知司馬氏把班固自注中的“故秦某郡”省作“秦某郡”(共七例)。據此“通例”,學者根據上述兩書提出的“鄣郡”本名“故鄣郡”的説法,需要進一步解釋論證。《續志》“秦鄣郡”注不合“通例”,其應是蕭梁劉昭的補注。劉説本於劉宋徐廣《史記音義》。然徐氏誤解了《漢志》“故鄣郡”注中“故”的含義,其説被裴駰《史記集解》等重要典籍采信後,爲歷代學者所承襲,遂使“鄣郡”是秦郡的這一誤説成爲主流意見。

關鍵詞:鄣郡 秦郡 劉昭 補注

已知的秦郡名中究竟何者應列入秦始皇三十六郡之中,迄無定論。鄣郡即典型例子。學者治此問題分爲兩端:一以爲鄣郡是三十六郡之一,始於劉宋裴駰《史記集解》;一以爲鄣郡非秦郡,不應列入,北宋劉敞《漢書刊誤》已辨之。目前文獻明確記載“鄣郡”爲秦郡的是司馬彪《續漢書·郡國志》(簡稱《續志》),本文從《續志》的注記體例出發,嘗試探討其來源,以期給這由來已久的争議一個比較合理的解決方案。

一、“鄣郡”本名“故鄣郡”説質疑

惠棟、姚範等學者據《越紐録》(今稱《越絶書》)“漢文帝前九年,會稽并故鄣郡。太守治故鄣,都尉治山陰。……漢孝武元封二年,故鄣以爲丹陽郡”的記載,提出“故鄣郡”是“鄣郡”的本名。辛德勇贊同此意見,並進一步考證:

此郡既名爲故鄣,依《漢書·地理志》通例,若果爲秦初併天下三十六郡之一,則應在丹揚郡下注爲“故秦故鄣郡”(或“秦故鄣郡”)。原始檔案理應如此。應該是因整理檔册者不明“故”字爲郡名的一部分,徑將其視作表示“過去”語義的“鄣郡”的修飾語,以致視原文爲迭床架屋,徑行減省掉“故秦”(或“秦”)二字,只剩下“故鄣郡”字樣。這種形式後來則爲《漢書·地理志》所盲目承用。……《續漢書·郡國志》記東漢丹陽郡係“秦鄣郡”,理應訂正爲“秦故鄣郡”。

辛先生指出的“記郡通例”具有啓發性,照此思路,全面梳理班固《漢書·地理志》(簡稱《漢志》)和《續志》中所注秦郡的筆法,發現注作“秦置”的二十六郡(《漢志》二十七,有南海郡,《續志》有二十六,南海郡注爲武帝置)兩者完全相同。不同的是,《漢志》注爲“故秦某郡”者,《續志》注全部作“秦某郡”,即將“故秦”省作“秦”。依據《續志》這樣的“記郡通例”反推,“秦鄣郡”《漢志》注原應作“故秦鄣郡”,今本《漢志》卻作“故鄣郡”;若依辛先生意見,《漢志》原注作“故秦故鄣郡”,那麽《續志》就應省作“秦故鄣郡”,今本《續志》却作“秦鄣郡”。無論是依據《續志》通例反推《漢志》,還是依據《漢志》正推《續志》的記載,其内容都與今本不符。可見,僅據東漢時期整理的《越絶書》及宋人《景定建康志》有關記載否定兩漢《志》原文,尚嫌證據不足。即便承認“故鄣郡”爲秦郡名,其是否就是秦始皇三十六郡之一,也是未知數。

二、《續志》“秦鄣郡”爲劉昭補注

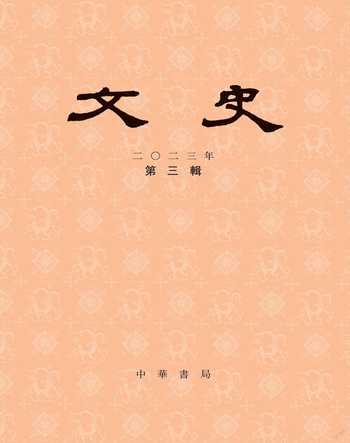

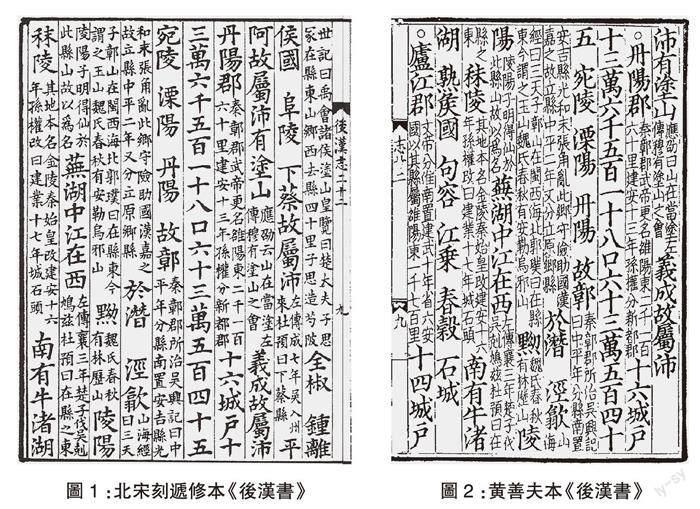

“故鄣郡”説尚存疑問,今重審《續志》“秦鄣郡”注。《續志》原書不存,今所見者乃蕭梁劉昭因范曄《後漢書》無志而補入以足其闕的本子。劉氏言:“《志》猶有闕遺,今衆書所載,不可悉記。其春秋土地,通儒所據而未備者,皆先列焉。”又曰:“本《志》唯郡縣名爲大書,其山川地名悉爲細注,今進爲大字。‘新注(引案汲古閣本作‘細注)證發,臣劉昭採集。”此語清楚表明今本大字部分是司馬彪原文,小字“新注”爲劉昭所補。齊召南也説:“按舊注即進爲大字。”目前所見劉昭注補《續志》的版本,如北宋刻遞修本、南宋紹興本、南宋黄善夫本、明毛氏汲古閣本、清武英殿本等,皆是大字夾細注(圖1、2)。可見當時人似乎大都明白大字是司馬氏原文,“細注”爲劉昭所補。可情況並非如此簡單,清乾嘉時期錢大昕考辨《續志》“河南尹”條注文時引錢大昭言:“此司馬彪本注,它郡國放(仿)此。”王鳴盛進一步闡釋云:

《續志》既取司馬氏本注進爲大字,而各郡國名下小字建置沿革即班氏遺規,故仍其舊,不進大字,若以“秦三川郡”云云爲劉昭注則非矣。

郡國名下本注亦作小字,與昭注無别,而仍有别者,本注不引他書,昭引他書以隔之。其有不引者,濟北國加“臣昭案”字,琅邪國遼東郡下加“案”字,其清河國“桓帝”云云,丹陽郡“孫權”云云,犍爲郡“劉璋”云云,益州郡“諸葛亮”云云,張掖郡“獻帝”云云無識别,例有小出入,要皆彪語,非昭注,而大字則專主永和五年,但濟北國、琅邪國既插入“臣昭案”云云,而其末雒陽里數一句仍彪本注,間廁錯雜,殊爲眩目。

王氏明確提出《續漢書·郡國志》中的“郡國建置沿革非劉昭注”,而分辨司馬氏自注和劉昭補注的方法是“本注不引他書,昭引他書以隔之”。但辛德勇指出就劉昭補注《續志》的整體情況而言,並非如王鳴盛所説的那樣。

蓋若非如王鳴盛所説,將論述的對象限定爲“郡國名下”,就《郡國志》注的整體情況而言,闡釋司馬彪舊文者,固多“引書以注”(亦並非完全如此,尚有一部分不引他書而徑述以己説者),但劉昭補充《續漢志》未備者即絶不以“引書”開端。

辛先生進一步解釋:

不過古書的正文與注文,本來就很容易産生混淆,……像《郡國志》中劉昭補充司馬氏書的情況,其新增入文字與司馬彪原文,在形式和性質上都完全相同,只靠字體大小號來區分司馬氏本注與劉昭之注,在傳抄刊刻過程當中,就更容易造成本文與注文的混淆,更不用説在這當中還有同樣書作小字“與昭注無别”的“郡國名下本注”。

可見《續志》原注與劉昭注補並非如王鳴盛所論那樣全然有别,連王氏自己也説兩者“間廁錯雜,殊爲眩目”。洪亮吉、毛嶽生即與王鳴盛等人意見相反,認爲此乃劉昭注(洪氏誤爲劉顯)。司馬氏是漢末西晉人,劉昭是南朝蕭梁人,時代相差近二百年。相關注釋究竟爲誰所作,涉及史料來源及其可信性的問題,不可不辨。

《續志》“秦鄣郡”注關涉到“鄣郡”是否爲秦置郡,以及是否應列入秦始皇三十六郡中。如其爲司馬彪自注,那就會出現上文提出的問題,若非刊刻訛脱,其“記郡筆法”與司馬氏《續志》省班氏《漢志》注的通例不合,無法合理解釋今本《續志》和《漢志》所記内容。如果换個角度,將其視作劉昭補注,上述疑惑,恰可得到較好解釋。

三、劉昭注本自徐廣

《梁書·劉昭傳》謂“昭伯父肜集衆家《晉書》注干寶《晉紀》爲四十卷,至昭又集《後漢》同異以注范曄書,世稱博悉”。可見劉昭搜集諸家意見之廣博。今本《後漢書》書後附有劉昭的《後漢書注補志序》,劉氏曰“乃借舊志,注以補之”。今從劉氏所引的這些“舊志”中找到了一些劉宋以來諸家的意見,“秦鄣郡”注就在其中。在劉氏之前,劉宋徐廣(352—425)《史記音義》注“丹陽郡”爲“秦置爲鄣郡”,蕭梁沈約(441—513)《宋書·州郡志》注“丹陽尹”爲“秦鄣郡”。徐、沈二説是目前所見最早的注明“鄣郡”爲秦郡的意見,劉昭注當本於此。

沈約助梁武帝蕭衍建國,一度影響力甚大,正史稱其“高才博洽,名亞遷、董,俱屬興運,蓋一代之英偉焉”。表面上看,稍後的劉昭注補《續志》,采信沈説的可能性會更大,且其所用“秦鄣郡”三字全同。但劉昭《後漢書注補志序》云:“沈、松因循,……焉識有限,借南晉之新虚,爲東漢之故實,是以學者亦無取焉。”“沈”即指“沈約”,“松”指“袁山松(或作袁崧)”,劉氏明言不取二人意見,其注補《續志》中實有三次提及袁山松,而未見沈約。看來,劉氏“秦鄣郡”注采自沈約《宋書·州郡志》的可能性不大。且當時沈約已經失寵,受到梁武帝排擠,劉氏不録沈約的意見,或是順應時勢。

另一方面,劉昭注補《續志》,以“徐廣曰”或“徐廣云”的形式,明引徐廣達十五次之多,可證劉氏當時確曾見到徐廣《史記音義》一書,故其注補《續志》時采信徐説是順理成章之事。至于此處爲何未明引“徐廣曰”,也不難理解,因爲注補《續志》應遵從其體例,司馬氏注秦郡皆不注明引書情況。王先謙《漢書補注·地理志》“丹陽郡”條下引《史記》徐廣《音義》的此條注文作“江南者,丹揚也,秦鄣郡”,與劉氏注全同,亦是旁證。劉昭注補《續志》,注意到了司馬氏自注中,因其地而漢更名的郡稱爲“秦某郡”,以爲將“丹陽郡”注“秦鄣郡”便符合了其體例,殊不知司馬氏此類注郡筆法是將班固《漢志》中“故秦”省作“秦”(共七郡)。劉氏因未詳考,致有失誤。

四、徐廣誤讀《漢志》

以往學者從時間的角度多認爲劉宋裴駰注秦始皇三十六郡中的“鄣郡”本於西晉司馬彪的《續志》,今既考證該注爲蕭梁劉昭所作,此説不攻自破。其實裴駰《集解》自序中已明言其書爲增演徐廣《史記音義》而成,“鄣郡”自是采用徐説。《史記·貨殖列傳》載:“衡山、九江、江南,是南楚也。”“江南”下《集解》引徐廣曰:“高帝所置。江南者,丹陽也,秦置爲鄣郡,武帝改名丹陽。”祝求是指出:

徐廣此注,漏洞至爲明顯。首先是對《史記》本文的句讀有誤,此點張守節已予指明,云“此言大江之南豫章長沙二郡,南楚之地耳。徐、裴以爲江南丹陽郡屬南楚,誤之甚矣”。其次,“高帝所置”是指什麼?如果指鄣郡,下面又何以再言“秦置爲鄣郡”?從其自身矛盾中可看出其根據並不可靠。不過從徐廣所言,可以明白一點,即班固《地理志》説“故鄣郡,屬江都”,到徐廣時已成秦郡了。

祝先生考辨有理,可從。張守節《正義》此處全文爲:

案:徐説非。秦置鄣郡在湖州長城縣西南八十里,鄣郡故城是也。漢改爲丹陽郡,徙郡宛陵,今宣州地也。上言吴有章山之銅,明是東楚之地。此言大江之南豫章長沙二郡,南楚之地耳。徐、裴以爲江南丹陽郡屬南楚,誤之甚矣。

欲知道張守節之分析是否正確,得從《史記·貨殖列傳》“越、楚則有三俗”的内容説起。原文如下:

越、楚則有三俗。夫自淮北沛、陳、汝南、南郡,此西楚也。其俗剽輕,易發怒,地薄,寡於積聚。江陵故郢都,西通巫、巴,東有雲夢之饒。陳在楚夏之交,通魚鹽之貨,其民多賈。徐、僮、取慮,則清刻,矜己諾。

彭城以東,東海、吴、廣陵,此東楚也。其俗類徐、僮。朐、繒以北,俗則齊。浙江南則越。夫吴自闔廬、春申、王濞三人招致天下之喜遊子弟,東有海鹽之饒,章山之銅,三江、五湖之利,亦江東一都會也。

衡山、九江、江南、豫章、長沙,是南楚也,其俗大類西楚。郢之後徙壽春,亦一都會也。而合肥受南北潮,皮革、鮑、木輸會也。與閩中、干越雜俗,故南楚好辭,巧説少信。江南卑濕,丈夫早夭。多竹木。豫章出黄金,長沙出連、錫,然堇堇物之所有,取之不足以更費。九疑、蒼梧以南至儋耳者,與江南大同俗,而楊越多焉。番禺亦其一都會也,珠璣、犀、玳瑁、果、布之湊。

徐廣《音義》將“江南” 注爲“丹陽也,秦置爲鄣郡”。張守節《正義》説“鄣郡”在唐湖州、宣州等地,並據“東楚”物産中有“章山之銅”指出,如果此處的“江南”是“鄣郡”,則地理位置上應屬“東楚”,而不是在“南楚”之中。徐氏句讀也有問題,應是“江南豫章長沙”,“江南”是表方位的修飾語。案張守節的分析有理,“鄣郡”的得名與“章山”關係密切,王先謙已明確指出此點。徐氏之誤可能與誤分“三楚”有關。據《貨殖列傳》原文,“西楚”有漢初“沛、陳、汝南、南郡”四郡地;“東楚”有“東海、吴、廣陵”等地;“南楚”有“衡山,九江,江南豫章、長沙”等地。其中“東楚”未説包有“丹陽郡”(但内容中有章山,已表明含有丹陽郡),這可能是徐廣把“丹陽郡”地誤劃入“南楚”的原因。

徐廣誤解了《漢志》“故鄣郡”注中“故”的本義,此“故”究爲何義?錢大昕認爲:“(《漢志》)云‘故梁‘故淮南‘故齊‘故楚,皆謂諸侯王國,鄣非國名,何以得稱“故鄣”乎?”錢氏所論據《漢志》通例自有其道理,但班固此注與錢氏所論“故梁”“故齊”等還有一些不同。作“故鄣郡”,後有一“郡”字,與此相似的還有“泗水國”下注“故東海郡”,僅此二例作“故某郡”。按錢大昕“義例”之説,此二郡的“故”應有具體含義。檢《漢書·高帝本紀》,高帝六年“以故東陽郡、鄣郡、吴郡五十一縣立劉賈爲荆王”,這是傳世文獻中關於“鄣郡”的最早記録。《漢志》注“丹陽郡”爲“故鄣郡,屬江都,武帝元封二年更名丹陽”,可見“鄣郡”可能是高帝置(亦或楚漢之際置),因武帝時更名丹陽,所以稱“故”,這還可從“故東海郡”注得以證明。《漢志》注“泗水國”爲“故東海郡,武帝元鼎四年别爲泗水國”,又於“東海郡”下注爲“高帝置”,兩相對照可知,班固認爲“東海郡”爲高帝置,後於武帝時期别爲“泗水國”,所以“東海郡”亦稱“故”。可見《漢志》注爲“故某郡”者是因漢高祖所置郡地而武帝改其名也(其中一稱郡一稱國,略有差異)。王鳴盛論“故鄣郡”之“故”時亦認爲“高帝即稱故,不必秦”。不僅只有徐廣有此誤解,清人金榜也將《漢志》“故鄣郡”“故東海郡”與七個“故秦某郡”並列,認爲“故”與“故秦”同義。

結 論

梳理司馬彪《續志》與班固《漢志》中的秦郡注,可見司馬氏把班固自注中的“故秦某郡”記作“秦某郡”(共七例),即用“故秦”省作“秦”的筆法注“因秦郡地而更其名”者。據此通例,“鄣郡”本名“故鄣郡”之説,尚需檢討論證。《續志》中“秦鄣郡”注實爲蕭梁劉昭補注,劉氏此説本於劉宋徐廣《史記音義》。分析《史記·貨殖列傳》中“越、楚有三俗”等内容,可知徐廣“江南”注存在句讀和地理分域等錯誤,且誤解了《漢志》“故鄣郡”注中“故”的含義。班氏此“故”的注郡義例是“因高帝置郡地而武帝改其名”。徐廣注“丹陽”爲“秦鄣郡”的正確性可被進一步否定。由於裴駰《史記集解》注秦始皇三十六郡采信徐説,經歷代學者承襲,“鄣郡”是秦郡的説法遂成主流意見,至今仍不乏學者信從。

因此論之前再無“秦鄣郡”的説法,表明傳世文獻無法爲“鄣郡(或故鄣郡)”是秦郡的觀點提供直接證據。至於《漢書·高帝本紀》中的“鄣郡”以及《越絶書》中的“故鄣”郡究竟是漢初(亦或楚漢之際)新置,還是因承於秦代置郡,暫不得而知,寄望於未來有出土文獻載有相關内容以彌補遺憾。

(本文作者爲河北大學文學院、燕趙文化高等研究院副教授、河北大學中國語言文學博士後)