《明實録》早期流傳考

2023-12-25張贇冰

張贇冰

提要:萬曆十六年以前,《明實録》流傳相對較少,姑可稱爲“早期流傳”。於其具體情形,前人所知尚少,更不明所以然。《明實録》在明代可能流傳者,僅有副本。明廷原無明令禁覽禁傳實録,只因實録副本初藏古今通集庫,歸内監收掌,士人難以見及;正統以後,移貯文淵閣,其實已向部分士人開放,却因文淵閣成爲辦理機務的清嚴重地,實録藏於其中,自然“不禁而禁”。然明代實録獨居國史地位,常用於查考故事,自不能絶對秘藏。尤其每逢纂修實録,此前累朝實録例發史館,部分士人便可藉機查考,但因纂修期間程限促迫,而一旦纂修告竣,實録副本即從史館發還原處,重歸秘藏,故長期無有大規模私抄實録之例。明代館閣藏書,本屬一體,實録理應長期收貯史館,方稱便利,惟因嘉靖以前,史館雖常設却不長開,以致實録每每須歸還文淵閣。及至嘉靖時期,纂修與抄録任務接踵,史館二十餘年長開不輟,實録因而長期留置史館,出入翰苑者便有機會從容抄録,《明實録》始得外傳,並對明代私修史的發展産生影響。

關鍵詞:《明實録》 文淵閣 史館 早期流傳 聖政記

唐代以降,實録一直是官修史體系中不可或缺的一環,也是官私史書重要的史料來源。實録之流傳與利用,於史學之發展,從來關係匪淺,而在明代尤爲突出。蓋因明代官修史制度多有荒廢,每朝例修不輟者僅實録、寶訓而已,餘皆少有成果。故實録在明代獨居國史地位,有明一代的朝政大事,以實録記載最全面詳贍,也最稱權威可靠。《明實録》秘藏抑或流播,稍傳抑或廣布,對明代史學發展影響至大,其中關節,不可不詳察。

關於《明實録》在明代的流傳情形,學界已達成一些基本共識。簡言之,明代實録長期秘藏,少有人見及,至嘉靖時期始稍稍傳布,直到萬曆十六年(1588),因敕命重抄歷朝《寶訓》《實録》,從而得以廣泛流播。這個總體認識,大抵無可置疑,但仍有幾個重要問題值得追問。

其一,明代實録長期未得外傳,今人一般認爲是明廷“崇重秘書”、嚴密保管的制度使然,但並無詳論。考諸史乘,也從未發現明代曾明令禁止閲覽或傳布實録。反觀宋代,朝廷雖三令五申禁止傳抄、收藏實録,但實録依舊不乏流傳之例。此間反差,誠使人困惑。究竟《明實録》爲何在嘉靖以前總體秘而不傳?

其二,《明實録》在嘉靖以前極少流傳,却也非絶無流傳,因史料缺乏,其具體情形尚十分模糊。究竟哪些人有哪些機會閲覽實録?他們對實録的了解和利用,能够達到什麽程度?

其三,百餘年秘而不傳的《明實録》,緣何在嘉靖時期忽然稍稍傳布?管見所及唯金久紅曾正面回答。金氏認爲嘉靖十三年(1534)重録累朝《寶訓》《實録》,導致《明實録》“第一次有機會向外大量流傳”,但並無確證。這更像是一種邏輯上的比附和推導:既然萬曆年間重抄歷朝實録導致其大規模外傳,那麽嘉靖年間的重抄理應帶來同樣的結果。審若如此,歷朝實録修成後,皆有謄録正副本環節,却爲何未導致外傳?況且,如果大規模重録必然造成大規模外傳,那麽明人爲何獨稱萬曆時期的重録對《明實録》外傳的影響?

欲回答上述問題,僅縷舉極爲有限的個例,而不明其深層的形成機制,實難窺斑知豹。只有盡量探明明代實録收掌和利用的制度實態,將有關《明實録》流傳的個案落實到具體的歷史背景下,方有可能更進一解。考慮到上述問題主要涉及的時間範圍是萬曆以前,又鑒於萬曆十六年是《明實録》流傳過程中關鍵的時間節點,故本文以此斷限,姑稱萬曆十六年以前的流傳爲“早期流傳”。

一、秘藏禁閣:《明實録》的收掌

明代實録修成後,底稿焚燬,正本進呈,前期藏於内府,嘉靖以後尊藏皇史宬,即便皇帝也是“不尚冠不敢恭看”,故底稿和正本在明代基本上不可能外傳。唯獨副本具備流傳的條件,《明實録》在明代的一切流傳,皆源出副本。探討《明實録》的早期流傳,必先考明其副本的收掌情況。

《(正德)大明會典》載:“凡内閣收貯御製文字、《實録》《玉牒》副本、古今書籍及紙劄筆墨等項,典籍等官收掌。”但明初並非如此。建文時初修《明太祖實録》是否抄録副本,於史無考。永樂七年(1409),明成祖令黃淮等人“以《太祖高皇帝御製文集》及《洪武實録》點檢完備封識,付老成内官一人,同錦衣衞指揮王真及翰林院官鄒緝、梁潛、李貫、王洪送赴北京”。這裏所指顯然是永樂元年成書的再修《太祖實録》,未言及正副本之别。永樂十六年,三修《太祖實録》成書進上,明成祖深感滿意,諭曰:“此本朝夕以資覽閲,仍别録一本,藏古今通集庫。”此處特命“别録一本”,説明當時可能尚無録副制度,再修《太祖實録》僅有一部抄本而已。是則明代實録之有副本,始於永樂十六年,而副本初藏古今通集庫。及至宣德間,太宗、仁宗兩朝《實録》進上之次日,賞賜名單中即包括“謄寫副本兼録稿官”,説明録副已屬纂修程序的一環,此後遂成定制。太祖以後的幾朝《實録》副本初藏何處,史無明文,然以理度之,在移置内閣以前,當一直藏於古今通集庫。

實録副本何時移入内閣收掌?查《文淵閣書目》,其漫堂抄本中未見明代實録,而《四庫全書》本天字號第三至五廚即爲洪武至宣德四朝《實録》《寶訓》。據劉仁考證,漫堂抄本反映的是“正統六年楊士奇等初步整理文淵閣藏書時藏書的狀態”,《四庫全書》本則反映的是“整理完畢的狀態”。可見明代實録副本是在正統六年(1441)楊士奇等整理文淵閣藏書時,從古今通集庫移交内閣收掌,自此終有明一代不改。

古今通集庫屬於内府衙門,由内監管理。劉若愚《酌中志》:“印綬監,掌印太監一員,僉書、掌司數十員。職掌古今通集庫,并鐵券、誥敕、貼黄、印信、圖書、勘合、符驗、信符諸事及南京解文武誥軸。”古今通集庫具有檔案庫的性質,其所收掌,主要目的在於秘藏,而非利用。《(正德)大明會典》:“凡公、侯、伯初受封爵,合給鐵券……以右一面頒給,左一面年終奏送古今通集庫收貯。”又:“凡寫完誥敕,類成寶簿。……每年終於御前奏過,送古今通集庫收貯。”又:“凡吏部累次選除過官員職名,附寫文簿用寶,年終本科奏送印綬監,轉送古今通集庫收貯。”收貯以上物件的場所,必定輕易不許外人進入,故實録副本藏於古今通集庫時,自然難以流傳。

實録副本從古今通集庫移交内閣,根本原因在於實録究非檔案,而是記注之史,不可與檔案一體管理。之所以在正統初實現移交,或許是因爲當時英宗年幼,“三楊”以宿望舊臣輔政,深得張太后倚重,内閣的權力、官階、地位都空前提高,故此事最易辦成。在實録副本交内閣管理之後,貯藏於文淵閣,由翰林院典籍收掌。典籍只是從八品官,地位較低,所以實質上實録副本自此歸翰苑詞臣掌握。表面看來,此時已可比擬宋代的情況,實録廣泛傳布似指日可待,但事實却又不然。

文淵閣設立初衷,是作爲藏書之所,部分士人自由閲覽文淵閣藏書,本有明詔允許和鼓勵。永樂間,明成祖特命於新進士中選擇二十八人“就文淵閣進其學”,且諭勉之曰:“朕不任爾以事,文淵閣古今載籍所萃,爾各食其禄,日就閣中,恣爾玩索。”此後又多次選拔俊異之士入文淵閣讀書。宣德末、正統初,效仿永樂故事,也於進士中選擇二十八人,“皆入文淵閣進學”。特選之人尚且如此,翰林官員更不待言。然而,在永樂年間,雖已開設内閣參預機務,但地點並非設在文淵閣,所以閒雜人員往來出入其中,自然無妨。及至正統時期,文淵閣已成爲閣臣專門的辦事之所,勢必日益嚴邃,再不可能允許大量人員自由入閣讀書。黄佐《翰林記》載:“正統丁卯,詔選本院官之有譽望者,入東閣讀中秘書。”又:“景帝興自藩邸,議者謂與太宗同,故在御恒思復太宗之舊。景泰二年,詔選庶吉士并首甲柯潛等二十八人,命進學於東閣。”可見正統後期及景泰間選拔官員入内進學,地點從文淵閣改爲東閣,即便一意復永樂之舊的景帝亦然,原因自然是文淵閣當時已成爲宥密之地。

職是之故,自正統以後,除閣臣之外,極少有人能够經常進入文淵閣讀書。《翰林記》載:

自正統以前,凡官本院者,每朝退即入閣中檢所未見書,蓋館閣無政事,以討論考校爲業,故得縱觀中秘,而受命進學者,亦與焉。景泰時,編修周洪謨輩猶然,其後始爲内閣所扃鑰。

翰苑諸人與受命進學者自由閲讀文淵閣藏書的好景光,只在正統以前,景泰而後,遂成絶嗣。此時實録藏於文淵閣,實際上也就處於秘藏狀態。天順、成化間閣臣彭時描述了文淵閣庋藏實録的具體情形:“文淵閣在午門内之東,文華殿南,面磚城。凡九十間,皆覆以黄瓦。西五間中揭‘文淵閣三大字牌扁,牌下置紅櫃,藏三朝《實録》副本。前楹設櫈,東西坐。餘四間皆後列書櫃,隔前楹爲退休所。”實録書櫃前方,便是閣臣辦理機務之所,很難想象在這種環境下,等閒之人能够查閲實録。

當然,文淵閣藏書一般允許借閲。嘉靖八年進士李開先有“借抄先館閣”詩句,自注:“内書……例許抄覽,必先具領狀,以時繳納,世所謂讀中秘書者是也。”而且明代文淵閣藏書長期管理不善,屢被盜竊,大量散失。不過實録的保管必定與普通書籍不同。萬曆間明神宗“欲盡覽累朝《實録》,而索其副於閣臣”,時任典籍吴果提醒閣臣道:“故事,正史尊藏禁中,而異時纂述,惟副草是藉。有如乙覽未周,浸致遺軼,後將何稽乎?聞嘉靖初,亦取諸閣臣,嘗别録以進。今宜先録永昭二史,其他經進者可仍也。”雖皇帝索覽,典籍也擔心其不慎遺失,反對直接將副本進呈,而建議别録以進,明代對實録副本的謹慎保管,可見一斑。蓋實録正本尊藏,副本實同孤本,又時時需要查考,一旦遺失,既無從彌補,且易被發覺,故上至閣臣,下至典籍,都不得不慎重。且看明代館閣藏書,在嘉靖時“缺軼過半”,至萬曆間“十無二三”,却從不聞實録缺失,在萬曆時期仍可據副本抄成全帙進呈,足見實録的管理較爲特殊,必定輕易不許外借。

因此,在實録庋藏文淵閣期間,實録流傳的機會,與其藏於古今通集庫之時相差無幾,除了個别閣臣之外,即便翰林院官員也無法隨意查閲。但這並非由於實録禁止閲覽,而是緣於文淵閣成爲機密重地。然而,實録不僅有秘藏的必要,還面臨諸多利用的需求,正是對實録的利用,帶來了實録流傳的契機。實録副本秘藏古今通集庫,與秘藏文淵閣,只是表面相似,前者由内監收掌,後者由詞臣收掌,一旦涉及實録的利用,便可看出兩者畢竟有本質區别,正是這種區别,增加了實録流傳的機會,擴大了其流傳的範圍。

二、查考故事:《明實録》的利用

實録在明代獨居國史的地位,是官修史最重要的成果。大臣建白施政,時需援引祖宗故事,而實録的記載無疑最稱權威詳贍。成化三年(1467),左春坊左庶子黎淳等奏請以東宮官僚兼翰林之職,奏疏首稱“臣等伏覩祖宗《實録》并御製《五倫書》”,以示嘗詳考舊例。萬曆十六年,禮部尚書沈鯉疏陳親王之國舊例,特别强調“臣等猶恐不的,復從史館恭奉累朝《實録》,歷歷查考”,以示審慎。

至於史官纂修書史,若涉本朝故事,更是常要稽考實録。倪謙嘗言:“余嘗被命在東閣纂修天下地志,欲采當代人物以見其郡邑之所産,然名公鉅人建功立業者,莫詳於國史。乃發内閣秘藏,因得拜觀累朝《實録》。”按倪謙於景泰間預修《寰宇通志》,所謂在“東閣纂修天下地志”即指此。纂修地志不常有,但實録却是每朝例修,各朝實録之間,自然要盡量避免相互牴牾,對於經歷數朝之事,勢必要查對舊文。嘉靖初,董玘奏請修改《孝宗實録》,云:“兹者恭遇皇上入繼大統,敕修《武宗毅皇帝實録》,内閣所藏《孝宗皇帝實録》副本,例發在館。”“例發”之謂,證明每次纂修新朝實録時,調發前朝實録以備參對,已是成例。顧炎武也説:“每一帝崩,修實録,則請前一朝之書出之,以相對勘。”事實上,纂修新實録時調發的不止是前一朝實録,而可能是此前歷朝實録。王鏊云:“初,鏊讀鄉先正陳公《直道編》,至諸學士伸救公語,心獨偉之,而不知其主名。頃入史館,得竊覽本朝實録,至大學士陳循傳,備載救公語,與此脗合,乃知學士者,循也。”王鏊先後預修憲宗、孝宗兩朝《實録》,此所謂“頃入史館”何指?考邵寶《直道編序》,是書乃“故禮部尚書吴公爲題今名”,吴公者,吴寬也,既稱“故”,則邵《序》作於弘治十七年(1504)七月吴寬卒後,而邵《序》又是因編者陳怡之請而作,故當與成書時間相去不遠。因此,王鏊讀《直道編》是在弘治末年,彼時其丁憂在家,所謂“頃入史館”是指正德元年(1506)還朝充《孝宗實録》副總裁。而陳循傳在《英宗實録》,是則王鏊修《孝宗實録》時得見《英宗實録》,已超出“前一朝之書”的範圍。

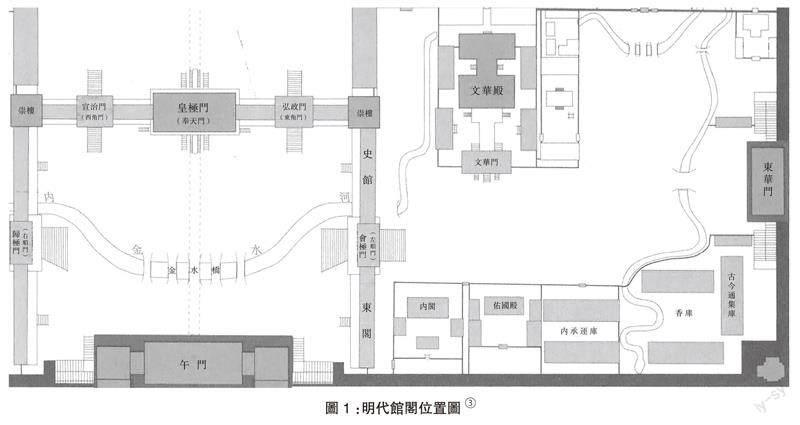

纂修書史,調發實録,意味着實録副本的收貯地點暫時發生轉移。明初,文淵閣是修書之所,遷都北京以後,在文淵閣辦理機務,於是修書地點改爲東閣與史館。宣德五年(1430)進呈兩朝《實録》,起點爲“史館”,行進路綫爲“從左順門東廊出,由金水橋中道行”,可見此“史館”即爲特指,非泛指意義下的文淵閣。此後歷朝實録,皆在位於左順門北廡的史館纂修(圖1)。這意味着至少在纂修歷朝實録期間,已有的實録副本通常收貯於史館。

史館非特别宥密之地,而明代實録原無禁覽禁傳之令,因此當實録藏於史館之時,部分士人便可藉機閲覽。參修實録的史官自不在話下。譬如楊守阯,弘治元年閏正月以南京翰林院侍讀奉召赴京纂修實録,同年十二月王竑卒,楊氏撰輓詩序,即云:“予在史館,拜觀《英宗皇帝實録》。”未參修實録的翰林院官員,入館閲覽實録也非難事。譬如黄佐,雖在嘉靖初任翰林院編修,却未參修《武宗實録》,然嘗言:“予在史館,閲實録,見謝給諫彈事。”即便翰林院之外的其他在京官員,似也有一定機會見及實録。張志淳《舊督察院題名記》稱:“志淳宦京師時,嘗竊覩《敬皇帝實録》,中有巡撫雲南入爲尚書者。”考雷禮《國朝列卿紀》,張志淳爲成化二十年進士,弘治間始終任官吏部,“正德元年擢太常寺少卿,提督四夷館。三年遷正卿……進南京工部右侍郎,改南京户部,未幾致仕”。知張氏生平未曾供職翰林院,亦未預修實録,其獲覽《孝宗實録》是在任太常寺少卿或正卿之時,彼時《孝宗實録》或未修完,或甫脱稿,仍在史館,張氏得“竊覩”之。

每次纂修實録,通常要三五年之久,實非短暫。因此,個别長期出入館閣,數次參與纂修的官員,或者雖在館閣日淺,但力學勤劬,又留心本朝典故的學者,是能够詳細閲覽實録,並在著述中加以考索徵引的。例如程敏政,十歲即“以神童薦於朝,命讀書翰林院”,成化二年進士及第,授翰林院編修,此後除數年罷歸及丁憂外,幾乎一直供職翰林院,凡二十餘年,先後預修《英宗實録》《憲宗實録》,充《大明會典》副總裁。史稱其“於書無所不讀”,又有“翰林中,學問該博稱敏政,文章古雅稱李東陽,性行真純稱陳音”之説,可見其博學一時無出其右。程敏政對實録所表現出的熟悉程度,在同時代人中也是罕見的。他曾爲卒於成化十一年的張欽撰神道碑,云:“國初著令,武臣非歷戰功不得升。中世以來,乃有自別途以進者。蓋予嘗考諸國史,知之。”此處從實録中觀察到一種制度的漸變,且謂“考諸國史”,蓋爲詳細翻閲,與通常因參與纂修而偶閲某事者,顯然大不相同。程敏政所纂《休寧志》,書中摘録《太祖高皇帝實録》癸卯年四月丙寅“陳友諒兵攻洪都之撫州門”一條記載,是目前所見最早原文徵引《明實録》的非敕修著作。雖然《休寧志》部分内容承襲舊志,且書成後經他人校閲,但此處引《明太祖實録》内容,係承接前文,言程國勝死節事;前文考辨康郎山功臣廟和南昌功臣廟重複祭祀程國勝的一段内容,亦見於《新安文獻志》和《篁墩集》,無疑出自程敏政之手。蓋程敏政爲程國勝族裔,對先祖事迹最留心,也最了解,這段《明太祖實録》的記載,也必定是程敏政所引。

再如黄佐,正德十六年進士及第,選庶吉士,嘉靖元年授翰林院編修,但次年九月即奉命充岷府副使,册封南渭王,事竣又歸省,直到三年十月方還朝,五年十月又獲允省親,七年外放江西按察司僉事,九年致仕,十五年以翰林院編修、左春坊左司諫起復,但直到十九年二月方抵京供職,尋進侍讀,掌南京翰林院事,次年赴南京,二十二年召還,尋擢南京國子監祭酒,又返南京。二十六年任少詹事兼翰林院侍讀學士,不久即致仕,從此家居不出。因此,黄佐實際在翰林院供職的時間,總計不逾四載,主要集中於嘉靖元年至五年間,彼時因纂修《武宗實録》故,累朝實録發在史館,黄佐得見之,已如前述。雖然時間短暫,但黄佐對實録用力頗勤,相當熟悉。所撰《翰林記》云:“又定爲入直奏事之制,入直即唐之待制也,奏事即唐之次對也。觀諸太祖、太宗、仁宗、宣宗《實録》所載可見矣。”一氣連舉四朝實録,足見其通覽詳繹之功。有學者統計,《翰林記》徵引明代實録、寶訓凡九十餘條。這雖然只是比對内容而得,並不能確證其全部直接引自實録,而非轉引其他官修史書,但黄佐當時既然有條件查閲實録,而《翰林記》是輯録本朝典故之作,若干内容徵引實録,似無需深疑。

然而,在嘉靖初期及以前,《明實録》的流傳似止於這個程度。一些士人在開館纂修期間雖有機會閲覽實録,但離館之後,便無緣獲讀。少數人雖能對實録詳加考索,並且出於著述目的,容或偶有摘抄,但大規模的抄録並未出現。總體而言,實録的閲覽和流傳只限於館閣之内,未能實現外傳。兹舉當時兩個典型例子,以想見一般情形。其一爲尹直,景泰五年進士,選翰林院庶吉士,歷任翰林院編修、侍讀、侍講學士、學士,成化二十二年入内閣預機務,翌年罷歸;還曾先後預修《寰宇通志》《英宗實録》,閲覽實録機會較多。且尹直也是留心本朝史事之人,撰有《皇明名臣言行通録》十二卷,輯録明代六十九位名臣的言行事迹。對這類著作而言,實録附傳本是既重要又簡便的文獻,此書每條例注出處,但通檢全書,竟無一條采自實録。其中有碑傳誌狀存世者,尚可云其更加詳盡可靠,不必參考實録,然如陳敬宗者,尹書所載其生平事迹,未注出處,與全書通例稍異,蓋鈎稽零散信息,非主一書,那麽此時徵引實録附傳理應最爲便捷,可是其所載却與《明英宗實録》所附陳敬宗傳多有出入。例如尹書載陳敬宗“與修《高廟實録》,成,授刑部主事……改翰林侍讀”,而實録附傳記其“與修《永樂大典》,授刑部主事,改翰林侍講”,可見在没有訪得碑傳誌狀的情況下,尹書也未采據實録。此非不願,實爲不能。《皇明名臣言行通録》自序作於弘治十三年,蓋此書撰於尹直致仕歸鄉以後,已無法再查閲實録。其二爲王鏊,成化十一年進士,歷任翰林院編修、侍講、侍講學士,正德元年簡入内閣,在翰林院任官長達二十餘年,嘗預修《憲宗實録》,充《孝宗實録》副總裁、總裁。然前引《書直道編後》證明,直到弘治末年,一旦王鏊離開翰林院,便無法查閲實録,讀書遇疑,也只有再入史館後方才查實。尹直、王鏊在館閣之外無法查閲實録,不僅説明他們雖在翰苑日久,又曾預修實録,但也未嘗大規模私抄實録,而且在一定程度上反映了,直到弘治時期,世間大概尚無《明實録》傳抄本。即便有,也必然流傳極稀,否則以尹、王之身份地位,不難訪得。王鏊未明著史之志,且不論,而尹直確曾托友朋訪求文獻。《皇明名臣言行通録》稱:“予嘗致書司寇何公,詢及名臣言行。公復書,以張冢宰及許觀死事見示。”書中張紞、許觀二人事迹,所注出處便是何喬新回復尹直書簡。以尹直之留心典故且廣泛訪尋,而依舊未得采據實録,足證當時實録尚未外傳。

截至嘉靖初期,在長達百餘年的時間裏,史官每逢開館纂修實録,總可藉機查閲歷朝實録,却又始終不曾大量私抄實録,其主要原因或許在於纂修期間程限促迫,無暇不憚浩繁地從容抄録,而一旦纂修告竣,實録副本即從史館發還原處,重歸秘藏。明初,實録收掌於内監,而纂修委任於翰林,彼此互不統屬,調借之後,勢必要及時歸還,自然在情理之中,似不待煩言。而在實録移交内閣收掌以後,種種迹象表明,纂修期間從文淵閣發出的累朝實録副本,待纂修事畢,仍需及時歸還文淵閣。如前所述,景泰間倪謙曾調發累朝實録至東閣,而在彭時的記述中,實録藏於文淵閣。考《彭文憲公筆記》各條大抵是按照時間順序排列,前引描述文淵閣庋藏實録之情形的一條,置於天順元年(1457)彭時受詔入閣辦事之後,蓋大約是其入閣之初據親見情形所記,證明景泰間調閲實録不久即歸還文淵閣。弘治五年,丘濬上《請訪求遺書奏》,疏中詳列“内閣所藏”歷朝實録的册數,其中所云《太祖高皇帝實録》二百五册、《太宗文皇帝實録》一百二十四册,與《文淵閣書目》所記分别爲二百四十册、二百三十四册之數有不小的出入。這或許是因太祖和太宗《實録》年歲既久,有所污損,曾經重新整頓之故,但同時也表明丘濬所舉之數並非抄自書目,而是其入閣預機務之後親自點視所得,那麽此處言“内閣所藏”,應當是指實之説,即歷朝實録此時藏於文淵閣,是則弘治四年八月《憲宗實録》修成後,實録副本很快從史館歸還内閣。又,前引董玘之疏稱《武宗實録》開館後,《孝宗實録》副本由内閣發到史館,時董玘任《武宗實録》副總裁,所言當爲親見,據此則正德時《孝宗實録》進呈後,歷朝實録同樣歸還文淵閣。如此看來,發還副本與進呈正本一般,都是實録修成後的例行事項,那麽它必然會在纂修事畢後盡快辦理,以奏功叙勞。

三、留置史館:《明實録》的外傳

從就近取便的常理言之,實録的收掌與利用相統一,實有内在需求,而明代的館閣藏書制度恰也提供了這種可能。明代文淵閣、東閣、史館雖功用有别,但同爲翰林院官員入直之所,位置鄰近,關係密切,各處藏書實爲一體,貯於文淵閣的書籍,完全可以比較隨意地移置東閣或史館,事實也的確如此。丘濬嘗言:“三十四登進士第,選讀書中秘,見《曲江集》列名館閣群書目中。然木天之中,卷帙充棟,檢尋良艱,計求諸掌故,凡積十有六寒暑,至成化己丑始得之,乃併與余襄公《武溪集》手自録出。”按丘濬登進士第在景泰五年,時明代宫廷藏書目僅有正統六年所編《文淵閣書目》,而丘濬稱之爲“館閣群書目”;明代文淵閣藏書雖大量散失,但誠如學者所言,其實際插架當無大變化,故按目索書,根據書橱編號,本非難事,而丘濬却説“檢尋良艱”,以致十六年後方得之,很可能是因爲《曲江集》不知何時已從文淵閣移貯東閣或史館,從而失去頭緒,難以檢尋。面對這樣的事實,丘濬在《請訪求遺書奏》中將明代官方藏書之所規劃爲三處,分别是内閣和南北國子監,可見在其制度設計中,東閣與史館的書籍同屬於内閣藏書,應一體管理。正德十年,大學士梁儲等奏稱:“照得内閣并東閣所藏書籍,年歲既久,殘缺頗多,必須專委官員用心管理,方可次第修補。”黄佐《翰林記》記述秘書收藏情況,言:“今内閣、史館,凡御製文字宸翰,列聖《實録》及《玉牒》副本,經、史、子、集、類書之屬,皆在焉。”二人稱内閣藏書,連及東閣、史館而統稱,反映出隨著時間的推移,文淵閣大量藏書或因管理鬆懈,或爲取用方便,而實際貯存於東閣和史館,但明人將三處藏書一體視之,不以爲散佚。實録的管理雖不同於普通書籍,但貯存史館,並非外借,無增遺失之虞,大減調遷之勞,緣何明代實録副本不就便長期貯存於纂修所在的史館,而是收貯於文淵閣,以致每逢重大纂修,成百上千册之多的累朝實録都要往返調遷一番,豈非徒費周章?

實録每須歸還文淵閣的關鍵原因,在《翰林記》關於明代史館的一段記述中或可稍窺,其云:

今史館凡十所,在東閣之右,中藏列聖《實録》、古今書史。每被命修書,則本院官日聚集焉;常時公會後,恒扃鑰之,無復載筆於其間者。成化、弘治中,臣僚累建言欲復起居注之舊,或欲即命史官記時政於其中,如宋朝政房之制,皆未舉行。

按石鵬認爲《翰林記》成書於嘉靖元年至四年間,可從。當時正開館纂修《武宗實録》,故此處所謂“常時公會後,恒扃鑰之,無復載筆於其間者”,顯然是就過往的總體情況而言。聯繫上下文,黄佐意在慨歎自宣德以降史官職廢,史館在“被命修書”以外,無日常記注之責。可見在嘉靖以前,明代史館大抵是遇事即開館纂修,事畢輒長期關閉。這使得史館的開啓一直具有臨時性的意味,因而每次纂修畢功後,必定要及時做一番清點董理的工作。實録是常常用於查考故事的國史,不能長期扃鑰不問,故有必要發還文淵閣。

及至嘉靖時期,情況出現了變化。嘉靖二十四年,廖道南撰成《殿閣詞林記》二十二卷,其中卷九以下是在黄佐《翰林記》的基礎上增删改編而就。按廖道南與黄佐爲同科進士,同授編修,但在嘉靖十五年之前,廖氏基本上一直供職翰林院,身處翰苑的時間遠長於黄佐。换言之,關於嘉靖元年至十五年之間史館的情況,廖氏所記乃目見親歷,足可信從。對於上引《翰林記》的那段記述,《殿閣詞林記》保留了其他内容,唯獨删去“常時公會後,恒扃鑰之,無復載筆於其間者”一句。蓋廖道南未領會黄佐慨歎明代史官職廢的本意,而據其在館閣十餘年間所親見,認爲此言不實。這反映了嘉靖前期史館大體長開不輟,也説明廖氏並非草率抄襲《翰林記》,而是認真審擇,斷以己意。因此,《殿閣詞林記》沿襲“今史館……中藏列聖《實録》”的記載,並非人云亦云,而是反映了嘉靖前期累朝實録一直藏於史館。昔實録因史館扃鑰而歸還文淵閣,今實録隨史館長開而留置不還,這兩個推斷,恰可相互印證。

嘉靖間史館長開,主要緣於纂修之事增多。正統至正德間,每隔數年方有一起纂修活動,而嘉靖前期二十餘年間,纂修之事幾乎接連不斷。嘉靖初期例修《武宗實録》,四年六月成,而三月已命修《獻皇帝實録》,至五年六月成。同年即動議修《大禮全書》,地點也在史館,後更名《明倫大典》,至七年六月書成。然是年三月,明世宗已“詔儒臣重校《大明會典》,訂正謬誤,增入續定事例”,八年四月正式開館,不知何時成書。在此期間,七年七月經張璁奏請,將歷年明世宗諭内閣之言編集成帙,名《嘉靖政要》,且“每歲以次續入”,意即設立了一個常例化的纂修任務。及至十三年七月又重録累朝《寶訓》《實録》,十五年八月成,將完之時,世宗即令“將皇祖御製文集、累朝文集等,及四書五經、二十一史、性理大全、聖學心法,令官生各謄寫一部”。此抄書計劃龐大,加之同時又有重修《宋史》之議,以致大學士李時感到“見在各館書生恐不敷用”,奏請調集補充人手。重修《宋史》雖未見成效,但抄書工程曠日持久,直到二十二年與二十四年仍有相應的奏功齎賞之舉。而二十四年閏正月,又再次開始續纂《大明會典》,直到二十九年成書。接二連三的纂修及抄録任務,使得史館長開,而只要史館開啓,在館閣藏書一體管理的制度背景下,若非特殊緣由,實無必要再將實録副本發還文淵閣。當然,這並非説《實録》從此永久收貯於史館。吕本《館閣類録序》云:

嘉靖己酉仲春,本荷蒙聖明,特簡自成均,爰立召入内閣。獨坐文淵,自愧不敏,思景前修,遍誦秘典,手録自太祖至世宗九朝《實録》,内有關館閣者俱書之,三閲月成帙,題曰《館閣漫録》……至六月,召直無逸殿,日贊萬幾,無暇復加編輯。

這固然是籠統之言,因爲嘉靖年間不可能抄録《世宗實録》,但吕本於嘉靖二十八年二月簡入内閣後,至六月入直無逸殿前,以閣臣兼《會典》總裁官的身份,翻覽摘抄歷朝實録,當大體確鑿,或許實録正因其閲覽而重新發還文淵閣。即便吕本只是在文淵閣摘抄實録,並非將實録全部調至文淵閣,而嘉靖三十六年“四月,奉天、華蓋、謹身三殿,奉天門、午門、文武樓,并後左右、中左右、左右角、左右順、闕左右諸門災”,史館正在被災範圍之内,短期内實録自然必須另藏他處。不過最晚到了隆慶元年(1567),開館纂修《世宗實録》,累朝實録必定又照例發付史館。《世宗實録》歷經十載,方才修成,而其未成之時,又詔修《大明會典》,至萬曆十五年始畢功。前後二十餘年,史館一直忙於纂修,更何況萬曆三年張居正奏准恢復起居注,史館在承擔不時的纂修任務之外,又有了日常的記注職責,自然更要長開不輟。總之,自嘉靖初年以後,《實録》副本因史館長開而長期貯存史館。

根據前文的論述,明代實録秘藏抑或流傳,其道理並不複雜。一言以蔽之,實録在史館愈久,流傳機會便愈多。尤其是在卷帙浩繁、程限促迫的實録告竣之後,累朝實録副本若仍在史館,館中諸人便有較多時間從容閲覽、詳細考索乃至摘抄節録實録。廖道南即是一個具有代表性的例子。廖氏不僅在史館日久,而且嘉靖十三年重録累朝《寶訓》《實録》,受命任管録官,更是有大量時間閲覽實録。《殿閣詞林記》前八卷爲翰林院官員傳記,係廖道南新撰。廖氏輯録明人事迹,與尹直輩主要依據碑傳誌狀的做法截然不同,其首要史料來源乃是實録。《殿閣詞林記》中每每言及“觀國史”“讀國史”之類,不勝枚舉,此所謂“國史”即指實録。廖道南不僅抄撮原已成篇的實録附傳,還廣泛鈎稽編年紀事中零散的信息。例如洪武間東閣大學士吴沉,其實録附傳極爲簡略,而廖氏則將《明太祖實録》中涉及吴沉的幾處諭對之言全部輯出,增益於傳記之中。由此表現出的對實録披閲之熟、考索之深,非有長期自由從容的閲覽機會,顯然不可能做到。更重要的是,這部大量徵引實録的著作,竟是在廖道南“屏居楚野,恭撰《興都通紀》之暇”,即嘉靖十五年歸田以後所撰。這意味着他在館期間曾根據著述的需要,從實録中摘抄了大量内容,離館時攜歸故里,實録也就因此類做法而獲得了外傳的途徑。

假如嘉靖十三年重抄累朝實録是《明實録》外傳的首個機會,那麽身爲管録官且在重抄告竣不久即歸田的廖道南,很可能屬於最早一批傳抄實録、攜出館外的官員,但事實並非如此。陸深家書中嘗言:“寄回《聖政記》一部十二本,此即《太祖實録》,要熟看,中間頗有誤字錯簡,闕疑可也。”學者每引此言,以證《明實録》節抄本之流傳世間,却未嘗一考其作書年月。按《儼山文集》編録“江西家書十一首”,此言出自第二首。綜考《明世宗實録》及唐錦《儼山陸公行狀》所載,陸深於嘉靖十二年正月由浙江按察司副使陞任江西布政使司右參政,十三年九月陞江西右布政使,大約十四年初遷陝西右布政使,故而這十一首家書作於嘉靖十二年至十四年間。再考家書內容。第二首云“汝欲隨例出試,亦好”。第三首云“我出巡在九江,六月五日得家書,始知汝考試的信”,繼而詳細叮囑赴南京趕考途中的一應事宜。第四首叮囑趕考過程中交遊拜訪、人情禮節之宜,且云“汝早有令名”。第五首叮囑考場注意事項。第六首云“陳秀至,始知有臨場再試之舉”,且云“吾兒……今是冠年矣”。綜上信息,可知這五首家書係陸深寄與其子陸楫,主要圍繞陸楫赴南京參加應天府鄉試的前後事宜,且邏輯順序明了,其編排次第,正合其作書先後。嘉靖十三年逢鄉試年分,故知此五首家書作於是年,其中第二首作於六月五日之前。可見,早在廖道南歸田之前,甚至在嘉靖十三年七月敕命重録累朝《寶訓》《實録》之前,陸深已在江西獲得《太祖實録》節抄本。但陸深在京任官有年,且曾選庶吉士,授翰林院編修,却在江西時始獲《太祖實録》節抄本,也説明實録節抄本在當時或出現不久。

嘉靖時期出現的不只是《太祖實録》的節抄本,累朝實録皆經節録,流傳世間,並對明代私修本朝史的編撰産生影響。嘉靖四十四年籍嚴嵩家,所録《嚴氏書品册葉目》中有“累朝實録八部,計五百七本,手抄”。當時明代已成實録,除《獻皇帝實録》外,恰止八朝。據丘濬所言,僅太祖至憲宗六朝實録即多達1120册,因而此處八部計五百七本,極可能是當時明代歷朝實録的節抄本。嚴嵩柄國二十年,欲抄實録,易如反掌,家藏節抄本,不足爲異。而廣東東莞人陳建,只有舉人功名,生平仕宦不顯,長期蟄居嶺南,絶無可能涉足史垣,然所著《皇明通紀》,采據書目中赫然有“歷朝聖政記”一條。前見陸深所獲《太祖實録》節抄本,即以《聖政記》爲題。據顧炎武所説,明代士大夫家藏實録時,“諱《實録》之名而改爲《聖政記》”。今上海圖書館藏《聖政記》十二卷,國家圖書館藏《文廟靖難記聖政記》十一卷、《仁廟聖政記》二卷,臺灣“國家圖書館”藏《仁廟聖政記》二卷、《宣廟聖政記》二十二卷,皆爲《明實録》節抄本。因此,陳建所采“歷朝聖政記”,亦當是《明實録》節抄本。遐陬之儒也能得見實録節抄本,嘉靖時期實録傳播之廣,可見一斑。《皇明通紀》雜采群書而成,引用實録的内容不多,相比之下,薛應旂《憲章録》則主要依賴實録撰就。其門人陸光宅明言:“吾師武進薛先生恭集我祖宗列聖《寶訓》《實録》,次第編年,凡纂輯支蔓者,悉爲裁約,其有事關體要,逸在諸儒臣别撰者,亦量爲采入。書成,題曰《憲章録》。”今人展龍“通過逐卷對《憲章録》和《實録》進行對照”,亦證明《憲章録》絶大部分内容係抄撮實録而成。薛應旂雖進士及第,但未選入翰林,何喬遠《名山藏》稱“應旂筮仕逾二紀,立朝不滿旬月,謗忌朋興,偃蹇遷謫”,似無機會親入史館查閲實録,其著書所據亦當是“歷朝聖政記”之類的實録傳抄本。

實録自史館抄出流傳外間的案例,在萬曆前期依然可見。前引吕本《館閣類録序》稱其手録《世宗實録》,這在嘉靖年間固無可能,即便在自序末題的隆慶三年也無法實現,但吕本此言當不至於憑空杜撰。《館閣類録》中記載了嘉靖年間的許多史事,始於世宗即位,止於嘉靖末期,其中絶大部分内容都與《世宗實録》完全一致,足證吕本確曾親見詳考《世宗實録》。今推測吕本在隆慶三年撰成自序,彼時當然無由見到尚未修成的《世宗實録》,自序中也自然不會提及,後來得見《世宗實録》,並據之增補《館閣類録》,但只是簡單修改了早已撰成的自序,籠統地表達了這一事實,却没有改動落款時間,以致造成自相矛盾。吕本自嘉靖四十年丁憂歸,此後再未起復,不可能親至史館閲覽《世宗實録》,所據必是傳抄本。《世宗實録》於萬曆五年八月進呈,而吕本卒於萬曆十五年,也就是説,《世宗實録》修成不數年即從史館抄出,流傳外間。

以上所舉《明實録》自嘉靖以後逐漸外傳的事例,有在嘉靖十三年以前者(陸深例),有確與嘉靖十三年重録累朝《寶訓》《實録》密切相關者(廖道南例),有出現於萬曆時期,非嘉靖十三年之重録所能涉及者(吕本例)。這充分説明,自嘉靖以後,實録副本因史館長開而留置史館,使實録的收貯環境和查閲條件發生了整體的、長期的變化,才是實録逐漸外傳的主要原因。《明實録》在嘉靖初期至萬曆前期之間流傳漸廣,表現爲一個緩慢而長期的歷史進程,嘉靖十三年重録累朝《寶訓》《實録》,只是這個歷史進程的一部分,它既非起點,亦非關鍵的推動因素。

餘 論

既然早在嘉靖時期,《明實録》已從史館抄出,逐漸外傳,何以明人特別稱述萬曆十六年啓動的重抄累朝《寶訓》《實録》之舉在《明實録》流傳過程中無比重要的節點意義?尤其若朱國禎者,生於嘉靖三十六年,萬曆十七年成進士,長期出入翰苑,任職六部、内閣,故其所言實録流傳情形在萬曆間重抄累朝《寶訓》《實録》前後發生重大變化,乃是根據親身見聞,即便細節略有誇大,總體仍然可信。那麽萬曆間重抄實録究竟有何獨特之處,實録的流傳因此出現了哪些不同以往的情形?明人張萱的一段記述或可提供重要綫索:

歲戊戌,余乃通籍西省,時有正史之役,謬爲當事推擇,竊幸獲窺金匱石室之藏,後死謂何?……故視草之暇,即覓書傭節略累朝《實録》,自洪武迄隆慶,凡三百卷,私名之曰《西省日鈔》,不敢言實録也。

“歲戊戌”指萬曆二十六年,時張萱以中書舍人參修正史,但其實官修本朝正史之事已於去歲六月奏停,此時恐無多少事務。而萬曆二十四年乾清宫大殿災,十六至十八年間抄成的御覽本實録亡失,明神宗命内閣再次謄進,至二十六年八月蕆事。换言之,張萱因參修正史而得入史館獲覽實録,但當時實録的提調和管理可能主要服務於重抄事項。既然張萱能够“覓書傭節略累朝《實録》”,説明在此次重抄實録過程中,普遍允許與事官員領書傭入館抄書。萬曆二十四年謄録累朝《寶訓》《實録》,乃是“照萬曆十八年謄寫事例開款,題奉欽依”,相關章程及管理措施必然相近;且明人稱述萬曆間實録大規模流傳的契機,也往往將萬曆十六年與二十四年的兩次重抄並舉,證明兩者情況相似。因此,萬曆十六年重抄《寶訓》《實録》期間,很可能也允許書傭入館。有研究指出,萬曆中期士人僱傭抄手抄録内府書籍,已是常事,而此前鮮見類似記録。書傭的大量出現及其獲允進入史館抄書,或許是實録之流傳情形在萬曆十六年以後迥異往昔的關鍵原因。嘉靖時期,士人雖有機會從史館抄出實録,但皆躬自手録,實無力將卷帙浩繁的實録悉數傳寫,所以不僅抄本數量較少,而且幾乎全屬節録。一旦允許專職書傭入館,情形就隨之一變,張萱僱覓書傭之後,雖仍從事節略,但全帙謄出累朝實録,已非不可能之事。《明實録》之流傳,自此進入新階段。

縱觀《明實録》早期流傳的過程,除了實録副本從古今通集庫移交内閣收掌確屬實録本身管理制度之變革,明代實録的秘藏與外傳,皆需於實録管理制度之外見其端緒。明代從無明令禁止閲覽、傳抄實録,只是由於原爲藏書之所的文淵閣,在中樞權力體系的一番重大變革中,不期然承擔了辦理機務的職責,從而成爲嚴邃宥密之地,實録藏於其中,自然“不禁而禁”。同樣,《明實録》後來逐漸流傳,非明詔允許或鼓勵其傳播,亦非實録秘藏制度出現鬆懈或發生變革,不過是因明代併史館於翰林院,意味着館閣藏書實爲一體,一旦史館因事長開,實録便可脱離文淵閣之宥密,長期貯於史館,從而“不傳自傳”。

書籍的流傳,不只是知識和思想的交流,更首先是一種具體之物的轉移或複製。它發生於特定的時空之中,受各種歷史條件的制約,書籍的收藏地點、管理辦法、閲覽條件、册帙多寡、傳録手段、費用昂廉等因素,本身就是構成其流傳過程的一部分,却往往被研究者忽視。考察歷史上的書籍流傳,須盡可能將零散的個案置於具體的時空背景和歷史條件之中,方能做出準確有效的解讀,否則易墮浮泛之論,去事實遠矣。

(本文作者爲北京師範大學歷史學院博士後)

*本文是國家社科基金青年項目“知識社會史視野下明代私修本朝史研究”(22CZS032)階段性成果。蒙李新峰、李成晴、苗潤博等師友教示,受益良多;匿名審稿專家亦惠賜修改意見,謹此誌謝!