道教疏文的成立及其早期發展

2023-12-25曹凌

曹凌

提要:疏文是宋代以降道教儀式中最具代表性的文書類型之一,但對其創制、發展的過程仍少有專門的研究。以南宋定型化的道教疏文體系爲立足點上溯,可以發現道教疏文淵源於南北朝以來佛教齋會所用的齋疏。由於此類文書形式與儀式操作上的特殊性,晚唐五代開始流行以疏文爲齋會功德象徵物的思想,並隨之出現了一些新做法。爲了因應這種風潮,道教才開始引入這種文書體裁。宋代聖節僧道進呈功德疏制度的確立及類似做法的蔓延則進一步加强了疏文在道教儀式中的合法性,使之一躍成爲道教儀式核心文書類型之一。在引入疏文的過程中,道教並非刻板地照抄佛教的做法,而是結合自身的文化傳統對其作了創造性的再闡釋,從而創制出了獨具道教特色的疏文體系。

關鍵詞:疏文 儀式文書 道教儀式

疏文是佛道兩教乃至各種民間宗教法會中極具代表性的齋意文書類型,直到如今仍在世界各地的華人社會中普遍流行。因其用途廣泛,歷代也有不少出自名家之手的疏文作品被保留了下來,如今收録在各種文集之中。這也使得疏文不僅具有宗教學和宗教史的研究價值,對文學與歷史等方面研究亦有獨特意義。遺憾的是,關於此類文書的研究多僅着眼於當代宗教儀式中的文書使用,對其産生、發展的過程仍少有專門探討,尚不足以充分揭示疏文所具有的研究價值,並給一些相關文史問題的解決帶來了障礙。前此筆者討論了南北朝到五代時期佛教齋會疏文的發展歷程,梳理了此類文書的特點及其早期發展歷史。本文則希望以南宋道教科儀書中所見定型化的疏文體系爲立足點,嘗試上溯晚唐五代到南宋時期道教疏文成立與發展的歷史經緯,説明其背後的歷史和思想動因,從而大體完成對疏文早期發展歷史的追溯工作,爲進一步的研究奠定基礎。此外,由於這類文書最早是由佛教使用,因此會將道教如何接受、理解並發展這種外來文書類型的問題作爲本文的主要著眼點之一,希望以此也能對佛道關係的研究提供一些參考。

一、《無上黄籙大齋立成儀》所見疏文的兩個問題

南宋以下撰作的一些大型科儀書會有專章分門别類地列出各類文書範本供讀者參考。這些系統性很强的記録爲相關文書的研究提供了重要的基礎。以我們所關心的疏文爲例,蔣叔輿《無上黄籙大齋立成儀》(以下簡稱《立成儀》)和王契真《上清靈寶大法》等書中都專門作了羅列。其中,《立成儀》一書時代較早,立論較少派性偏見。書中對疏文的記録系統而且豐富,包含不少關於道教疏文成立過程的歷史信息,對本研究具有重要意義,故在此先對相關内容作一總結。

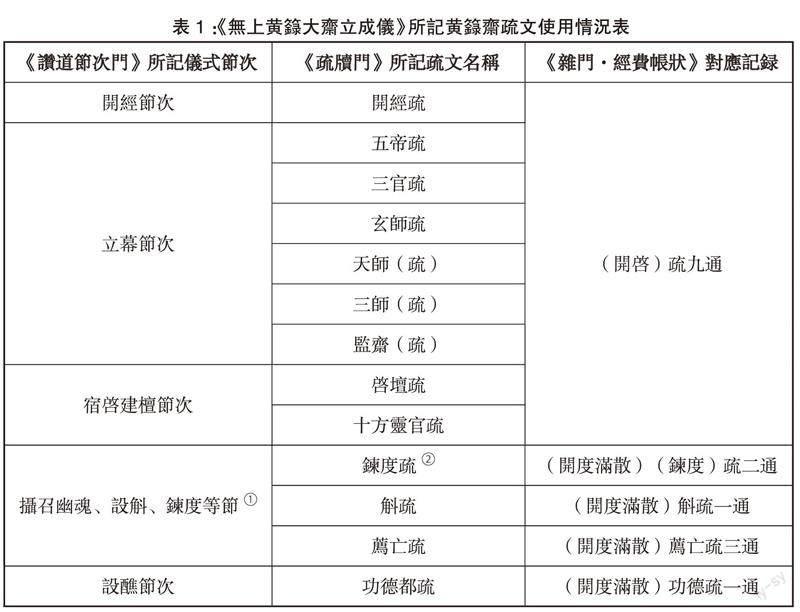

《立成儀·雜門·經費帳狀》是分類羅列一齋所用物事的專節。其中“文字紙數”一類下分節次統計了儀式中所用的紙張,包括:開啓節次疏九通,開度滿散節次(鍊度)疏二通、斛疏一通、薦亡疏三通、功德都疏一通,總有稱疏者十六通。對讀羅列疏文範文的卷一二《疏牘門》和記有更詳細儀式節次的卷三七《讚道節次門》,可大致了解這些疏文使用的更具體情況,兹列表如下:

首先值得注意的是,這些疏文所在的節次多是較晚被納入黄籙齋儀中的内容。例如“開經節次”的主體是很有傳統的轉經儀式,但是將其作爲預備儀式納入黄籙齋儀中則相對較晚,可能是在宋代才出現的做法。而早期的轉經儀中都未嘗見有宣疏。“立幕”的做法大體在唐末五代已有雛形,但在《太上黄籙齋儀》中却還並不完備,當也是在宋代才定型的。“鍊度”“斛食”亦都非六朝隋唐靈寶齋儀中的固有内容,情況大體相同。此外宿啓雖是靈寶齋儀中最原始的内容之一,但根據《無上秘要》以及杜光庭所撰《太上黄籙齋儀》《金籙齋啓壇儀》等書可知,從六朝到五代之間靈寶齋宿啓都不使用疏文。因此《立成儀·古法宿啓建齋儀》特别説明了告齋至道贊内容出自杜光庭,而宣疏和金鐘玉罄儀則是古儀所無。綜上可以得到的印象是,靈寶齋中最早可能只使用“功德(都)疏”一種疏文,其他疏文則是在宋代隨着相關儀式節目的創制而陸續加入。

其次,觀察這些疏文的範文可以發現其格式有較大的不同,總體來説可分爲兩類。第一類是列有齋會或本節所作功德(例如看誦某經若干遍、燒化錢馬多少數量等)並以齋主名義發出的疏文,包括開經疏、鍊度疏、斛疏、薦亡疏和功德(都)疏(以下簡稱A類疏文);第二類則是不列功德並以法師名義具銜名發出的疏文,包括六幕疏、啓壇疏、靈官疏(以下簡稱B類疏文)。同樣的情況也可見於其他科儀書中,如王契真《上清靈寶大法·文移雜用門》中開經疏、功德都疏均屬A類疏文,十方靈官疏則屬B類疏文。可見這種區别並非蔣叔輿特有的意見,而與佛教疏文相比可以發現這兩種區别都很有代表性。

筆者的先行研究既已説明,佛教齋會疏文和與其極爲類似的齋文最重要的區别在於文書的寫作視角。其中疏是以齋主視角寫作,而齋文是以法師視角寫作。此外,在南朝時期疏文可能普遍附有羅列施舍物件的牒文一通。大約在唐初出現了將此種施物牒與疏文合寫作一通疏文的做法。此後直到宋代,佛教疏文最主要特徵之一就是前部所列的功德清單。因此唐五代時期佛教疏文最主要的特色便正在於這兩點。由此反觀道教的疏文可以了解到其中A類疏文形式上大體與相近時代佛教疏文相當,而B類疏文却與之大異其趣。

從以上粗略的分析可以建立如下假設,即道教疏文創制之初可能只有功德疏這一種,後隨着科儀本身的發展,逐漸衍生出更多的疏文,儼然形成了一個疏文的體系。在這些新衍生的疏文之中,還包括了一類在形態上與原始的功德疏迥異的新型疏文,即本文所謂B類疏文。下文將嘗試回到歷史的語境之中,進一步證明這一假設,並分析這一發展過程背後的動因。

二、五代、宋初疏文的發展與道教功德疏的成立

上文提出功德疏(或稱“功德都疏”,爲方便以下概稱爲“功德疏”)是道教齋會各種疏文中最原始的内容,而它的淵源即是南北朝以下佛教齋會所使用的齋疏。本節將梳理道教功德疏的淵源及其定型化的過程,嘗試説明這一觀點。

現存道教文獻中最早使用“功德疏”一詞的是杜光庭,《廣成集》中收録了他所撰的《壽春節進元始天尊幀并功德疏表》。壽春節即前蜀王建降誕之日,設於武成元年。詩僧貫休亦有《壽春節進》詩,注云“武成元年作”,當即爲慶賀第一次壽春節所進之詩。因此杜光庭的這篇表文當是撰於908年至918年(王建卒年)之間。根據表文,杜光庭是在王建生日前率衆舉行齋會並在壽春節當日進功德疏。參考宋代的類似做法可以知道這種情況下所呈進的當就是齋會所用的齋疏,與《立成儀》中黄籙齋功德疏性質相同。可見《立成儀》中功德疏類型的疏文至遲在10世紀初期已經出現。反觀杜氏所編《太上黄籙齋儀》則可發現,此一時期黄籙齋中還没有開啓轉經、設斛、鍊度等儀式節次,宿啓時也並不宣疏。由此可進一步證明功德疏確實是最早出現的一種道教疏文。

管見所及,佛教文獻中最早使用“功德疏”一詞的是灌頂所撰《隋天台智者大師别傳》。其中提到智顗大師死後楊廣曾向天台山僧衆發出三道文書“《答遺旨文》并《功德疏》《慰山衆文》,並在别本”。所謂别本即是指《國清百録》,對應的三道文書便是《國清百録》中的《王答遺旨文》《王遣使入天台建功德願文》和《王弔大衆文》。其中對應於“功德疏”一稱的《王遣使入天台建功德願文》是楊廣爲祈願自己能往生西方世代爲智者大師弟子而遣使於天台山集衆結齋所用齋疏,寫於開皇十八年正月二十九日。正如筆者所曾説明,這則疏文當即是在齋會歎佛呪願節次對衆宣讀的齋疏,其體以“菩薩戒弟子總持和南十方三世諸佛一切尊法三乘聖衆”開頭,正文依次爲歎佛辭、設齋事項與祈願,亦符合南朝齋疏的格式特徵。可見隋朝佛教儀式中所使用的齋疏已可稱爲“功德疏”。

敦煌遺書中保存了不少齋會疏文的實例,是研究唐末五代佛教疏文情況的重要參考。尤爲珍貴的是S.3565號1罕見地給出了疏文的完整題目,爲《弟子歸義軍節度使檢校太保曹元忠於衙龍樓上請大德九人開龍興、靈圖二寺大藏經一變啓揚鴻願設齋功德疏》。據榮新江研究,曹元忠在開運二年尚用司徒銜,開運四年年中稱太傅銜,其間曾經“曇花一現”地使用過太保的頭銜,可見該疏文當作於946—948年之間。它似乎是件並未完整抄完的抄本,但從所涉法事、施舍物件、殘存部分格式等方面仍可確定其原本也是齋會所用的疏文,與敦煌遺書中各種被擬題爲“廻施疏”的文書性質相同。其中所涉的儀式是看藏經並設齋會的活動,按照唐宋時期此類儀式的慣例,推測這道疏文可能會在齋會呪願時宣讀。

以上兩種佛教文獻雖相隔數百年,但都以“功德疏”一詞作爲齋疏的異名。兩件功德疏的寫作都符合當時齋疏的格式,其使用場合也並不特殊。由此來看,在隋唐五代時期佛教方面似乎一直將“功德疏”作爲疏文的一種不常用的異稱或俗稱。到宋代佛教方面也仍是沿襲這種用法。因此教外文獻雖傾向於“功德疏”這個名稱,教内文獻却仍鮮少采用,更多是簡單稱“疏”或“疏子”。另一方面,南朝一直到宋代,佛教儀式中宣疏的方式都是相似的,並且位於儀式中相當的位置。由此更可了解到,至少在佛教齋儀的範圍内,“功德疏”實際就是指齋疏。而南宋道教科儀書如《立成儀》中所見的“功德疏”,其功能與佛教齋疏相同,都是總結一齋功德及意旨的儀式文書。其格式雖有所變化,但仍保持了功德列表和齋主署名這兩個最重要的特點,可見兩者之間的淵源關係。故宋代道教功德疏當也是源自佛教的齋疏,而又根據道教儀式的情況有所調整和發展。又由於道教後來由功德疏發展出了一個相當複雜的疏文序列,其中還包括新創的疏文類型,故特以“功德疏”這一異稱來稱呼最原始那種疏文。杜光庭所進功德疏原文已無法找到,但這種爲祝壽進功德疏的做法却在後來被發揚光大,乃至成爲制度性的行事(詳下)。觀察宋代各種文集中祝壽所獻疏文的文例,可推測它的基本形式與《立成儀》中功德疏相類。因此杜光庭此疏當可看作是《立成儀》中功德疏的雛形。换言之,它當也是源於佛教的齋疏,形式上則可能間於唐末五代典型佛教齋疏與南宋道教功德疏之間。

五代時期佛教齋疏的使用有一些和之前時代殊異之處,可以説明齋疏在此一時期逐漸受到矚目的原因。

首先,觀察敦煌遺書中所存疏文可以發現,這些疏文多是實用文書,有些還是實用文書連綴而成的卷子,疏文的文範則極爲罕見。似乎當時寺院中有保存功德疏的習慣,是在之前的記録中未曾見到的新鮮事。寺院保留這些疏文,或許部分是爲了統計施物的便利。但不少情況下齋會所施並非局於一寺,尤其官方舉辦的齋會更是如此。因此如P.2704綴接了四件官方齋會的疏文,恐怕不會是僅僅爲了統計的方便,而是别有意義。後晉僧可洪在其新編成的《新集藏經音義隨函録》(940年成書)最後特意附録了爲慶祝新書撰成和入藏而舉行的齋會中所用的疏文,顯然是希望它們永遠地印證自己爲此書所付出的心血及由此而産生的無上功德。由此來看,敦煌寺院中保存疏文的做法也是將疏文視作齋會功德的象徵和憑據,希望藉此宣示齋會功德的永續,與可洪在書後附入疏文的做法異曲同工。

其次,即是祝壽進疏做法的出現。以齋會功德疏獻壽最早見於杜光庭上引表文之中。但這在五代時期似非孤例,也不是只有道教徒會這麽做。題陶穀所撰《清異録》夢宅條中提到“張崇帥廬,遇生日設延生大齋,僧道獻功德疏,祈祝之詞往往上比彭、李”。張崇即張希崇(在遼時曾一度改名張崇),曾任遼盧龍行軍司馬與盧龍節度使。關於其任節度使與奔唐的過程,《遼史》記載似乎有些錯亂。綜合《新五代史·盧文進傳》及《資治通鑑》等處記載,大致可判斷他“帥盧”的時期是在天成元年(926)盧文進奔唐之後到天成三年之間,與杜光庭呈進疏文的時間相去不遠。當然,考慮到《清異録》並非嚴謹史書,作者亦有争議,這條記事未必能切實反映“張崇帥盧”期間的情況。然而這種獻疏的做法與杜光庭進疏如此相似,無疑有一定現實基礎,至少可説明在五代時期某些地域中佛道兩教都曾有過給長官獻疏的行爲。以功德疏作爲壽禮顯然也並非是看重功德疏本身的價值,而是由於它代表了齋會的功德。因此獻上功德疏的行動便也象徵了齋會功德被切實地轉移到了受益者身上。從這個角度來看,功德疏的進獻也可視作儀式固有宗教功能的具象化。另一方面,正如《清異録》所指出,功德疏中可以加入大段的贊歎之辭,也正適合五代時期官員的口味。

上述兩種做法基於共通的思想基礎,即是將功德疏作爲齋會功德的象徵物。不同地域中普遍出現這樣的現象,則説明了這種思想在五代時期已有很大影響。回到五代時期疏文體例本身,不難理解它被作爲功德憑據和象徵物的原因。以佛教齋會中的各類呪願文書爲比較對象。首先,疏文是其中唯一一道以齋主口吻寫作的文書(道教則還有詞文),因此是少有的可令齋主直接與神佛交流的窗口,最能直接地表明齋主建齋之意趣。其次,與“回向文”“祝香文”等相比,疏文的文書屬性更强,長久以來都是需要照本宣讀,體式也與世俗文書相近,易於爲世俗人士所接受。最後,與齋文相比,疏文的特色在於冠有功德列表。無論從世俗的角度還是從宗教的角度,這些法事和施舍都最好地表現了齋主的誠意。仍以《可洪音義》所附《施冊入藏疏文》爲例,所涉儀式主體實際是“看讀三藏”也即看藏經的儀式,但功德列表中却只寫上了“《新撰藏經音義隨函録》三十册”一事,全然未及爲施册入藏而舉辦的法會。其原因,當是在於可洪心目中這部經過“十載鑽研凝神而一”撰成的作品所凝結的功德遠遠超過了儀式本身,甚至不應將兩者並列,以致模糊了真正的主題。從這則特殊疏文可見當時信仰佛教的僧俗眼中疏文前部的功德列表的宗教意義。而正是功德疏的這些特點使得它具有了别的文書所不曾具有的象徵作用。

雖然此一時期已普遍出現了重視功德疏的觀念,但宗教界(尤其道教界)似乎尚未能全面地反映社會風氣的這種變化。因此五代時期仍只能看作是齋疏新一發展階段的醖釀時期。與本文的研究有關,有兩點需要注意。

首先,在此一階段,道教當仍未全面地引入疏文作爲其儀式文書體系中固定的組成部分。仍以杜光庭爲例,雖然上引表文可以證明他曾在齋儀中使用疏文,但在《廣成集》中卻並未收入任何一道疏文,而是收録了大量的齋醮詞文。與此相應,在其所撰的《太上黄籙齋儀》中也全未提及疏文,而仍以詞、表宣達齋意。在齋醮儀式中,(心)詞、(朱)表、(功德)疏都是上給最高級神靈或一切神靈以説明齋意的文書,尤其其中詞、疏都是以齋主署名寫作,性格最爲相近,互相之間存在一定程度的排擠效應。而從杜光庭的作品來看,他仍是維持以詞表爲核心的固有體系,未將疏文制度化地納入齋醮儀式之中。至於壽春節獻疏之事,其背景信息現在已無法明確,但恐怕只是偶一爲之的嘗試而非全面的改弦更張。張若海《玄壇刊誤論》作爲時代相近的作品,分二十條綜論齋醮法事中各種事項却全未提及疏文,也可作爲一個佐證。

其次,五代時期爲皇帝或長官生日獻功德疏的做法也尚未制度化。道教的情況已如上述,例子不多。佛教方面似乎也仍未形成這樣的慣例。例如《五杉練若新學備用》是五代時期所撰的作品,其中專章給出了不少疏文和齋文的範例作爲寫作參考,却完全没有提到聖節功德疏。《釋氏六帖》作爲一部以“内外諸法,大小二乘,言意兩存,上下相貫”爲目標撰成的佛教類書,也並無片言隻字提及聖節獻疏的做法。如果當時已存在聖節獻疏的制度,恐怕就有些不可思議。

綜上,在五代時期社會上已普遍存在將疏文視作齋會功德憑據和象徵物的觀念,由此衍生出了一些新的做法,包括將齋會疏文連綴保存、寫在書後作爲跋語,以及作爲壽禮爲長官或皇帝祝壽等。在此風氣之下,一些道教徒也開始嘗試在儀式中使用此類文書,以應付一些特定的情境。雖然是較爲孤立、特殊的實踐,但却爲宋代的新發展建立了重要的基礎。

宋代疏文大行其道的背後,皇家的提倡似乎起到重要作用。《佛祖統紀》引《宋會要》有如下一則記事(注文略):

詔以二月十六日聖誕爲長春節,賜百官宴於相國寺。宰相范質製祝聖齋疏云“素虹紀瑞,表覺帝之下生;紺馬效靈,應輪王之出世。非夫威震四天,則不足感自然之寶;非夫位尊三界,則孰能致希有之祥。壽命同百億須彌,德澤被三千世界。恒沙可算,天禄難窮,墨海雖乾,皇基益固”云云。是日以慶誕,恩詔普度童行八千人。

據《宰臣等請立長春節表》,宋太祖立長春節是在其初稱帝的建隆元年(960)正月己未,因此初次的長春節當即是在同年的二月十六日。换言之,《佛祖統紀》所記載的這次齋筵就發生在宋建國的最初,陳橋兵變的一個多月以後。而齋會所用齋疏(也就是功德疏)由宰相親自捉刀,内文將趙匡胤説成是佛下生和輪王出世,無疑都是爲新政權造輿論的刻意操作。可見趙匡胤也認同疏文是佛教儀式中的重要文書,並積極地利用它來宣揚新政權的合法性。這一點無疑是受到當時普遍風氣的影響。同時,趙匡胤似乎也了解僧道獻疏祝壽這一做法的存在,但却不太認同。因此在建隆二年,他便下令“文武官及致仕官、僧道百姓自今長春節及他慶賀,不得輒有貢獻”。其中僧道貢獻當即是指功德疏以及相關的香合等物。宋人文集中極少見長春節功德疏很可能也與此有關。

但對僧道、官員獻疏的禁制在太宗朝似已開始鬆動,王禹偁《小畜集》中《繳連壽寧節功德疏表》即其證。至遲在仁宗朝之後,僧道獻功德疏更成爲了聖節行事中制度化的一環。然而需要注意的是,現存仁宗朝以前的功德疏大部分仍都是佛教的疏文,相關的記載也很少與道教有關的内容。似乎在這一時期,道教仍基本延續舊有的以詞表爲核心的文書體系。由於宋代文集數量龐大,很多文書的撰作時代和宗教屬性也模糊不清,無法在此作全面整理。故下文權以兩部較有統計意義的集部書中所收的疏文資料爲例,略作證明。

第一批資料是《五百家播芳大全文粹》中的早期聖節疏文。《五百家播芳大全文粹》中有釋疏一門,其下設“聖節”一類收録聖節頌壽齋疏。其中仁宗朝以前者僅李昭玘(成季)爲真宗承天節所撰二疏,其内文分别有“妙覺能仁”“兜率”等詞,可見都是佛教齋會所用疏文。仁宗乾元節疏文則有題蘇軾(子瞻)疏文一則、題宋祁(子京)疏文兩則(含題“滿散疏”者一首)及王賞(望之)《乾元節功德疏》一首,其中僅宋祁所撰一首宗教屬性不詳,其他三則都可判爲佛教齋會所用疏文。值得注意的是在《五百家播芳大全文粹》中還有青詞一門,其中亦設聖節一類收録道教聖節齋會所用青詞,即包括了乾元節道場青詞數首。似乎本書的撰者有青詞、功德疏分别是道佛兩教所用的意識。

第二批資料是《歐陽文忠公集》中内制集部分所收疏文。這些疏文當是撰於歐陽脩任翰林學士的時期。由於歐陽脩的聲望,保存得較爲完整,具有一定統計意義。這些疏文有《太祖皇帝忌辰道塲功德疏右語》、《太平興國寺開先殿開啓太祖皇帝忌辰道塲功德疏右語》、《太平興國寺開先殿開啓孝明皇后忌辰道場功德疏右語》、《景靈宫奉真殿開啓真宗皇帝忌辰道場看佛經都功德疏語》、《景靈宫奉真殿真宗皇帝忌辰道場看道經都功德疏語》、《景靈宫廣孝殿章懿皇后忌辰道場看佛經都功德疏語》、《景靈宫廣孝殿章懿皇后忌辰道場看道經都功德疏語》共七道,同樣以佛教疏文爲多,僅景靈宫看道經疏二則屬道教疏文。而與《五百家播芳大全文粹》中的情況類似,在《内制集》中還收有數則不同場合所用的道教青詞。可見即使在仁宗朝的晚期,除了景靈宫等特定場所之外,道教儀式仍傾向以詞文作爲最核心的齋意文書。

以上兩例中出現的疏文撰於不同的時代,用於不同的儀式場合,且出自不同類型的文集。其收集者也都没有明顯的宗教傾向,不太可能刻意删略道教方面的文書。但其中佛教疏文數量都據壓倒性的優勢,當可説明直到仁宗朝,疏文在道教儀式文書體係中的地位仍不穩固。但也正是在這一時期,情況漸漸出現了變化。首先是景靈宫的修建創造了一個佛道儀式兼用的高等級禮儀場所。而如歐陽脩所撰疏文所示,仁宗朝景靈宫中舉行道教儀式時便已會使用功德疏。不過這畢竟是在景靈宫中閉門舉行的儀式,雖有示範意義,社會影響恐怕有限。其次,則是宫觀聖節獻疏的制度在此一時期開始成型。這一變化可能更值得關注。

《宋會要輯稿》記:

景祐元年三月十七日客省言:先奉詔應諸處宫觀寺院今後香合山儀更不得進奉,其功德疏許逐處收按入遞附進者。據五臺山僧正廣踵等下到進奉乾元節銀香合功德疏山儀物色,未敢收接。詔令客省依舊例收接,内東門司進奉者,不得爲例。二十二日詔諸處宫觀寺院,乾元節進奉山儀并香合等更不令進,功德疏入遞進納。從之。

這裏提到的第一則詔令當是禁獻香合等物,並要求獻功德疏時須由地方先行收納再一併入遞,不允許寺院宮觀自行上呈。這一規定當是新實行不久,因此出現了五臺山僧正自行獻香合等物并功德疏之事仍作爲例外允許,但隨後又再發詔令强調須依新法辦理。由此來看,景祐元年(1034)之前當已制度化地允許宫觀在聖節呈進功德疏。又《宋會要輯稿》記:

嘉祐七年二月二十四日開封府言,左街道録陳惟幾等狀云:“竊覩僧官每年遇聖節許令進功德疏,自僧録至鑒義十人,各蒙賜,特敕祠部度一名係賬行者。緣道釋二教遭聖辰祗應修崇,事體相類,唯道門人數最少,乞依僧官體例。”

則此前一段時期中佛教獻疏時會例列僧録至鑒義共十個僧官的名單以求賞賜。道教雖然也進功德疏,其中所列人數却較少,因此要求援佛教之例辦理。呈進疏文時所列名單可説是關乎僧/道官個人利益與兩教宗教地位的敏感内容,難以想象狀文所提到的不平衡的做法曾長期持續。由此亦足見道教呈進功德疏的做法在當時還是較新的制度,所以尚在逐漸調整之中。但無論如何,聖節由佛道兩教分别上功德疏頌壽的制度至此已基本成型。

上有所好,下必甚焉。生日獻功德疏的做法經皇家的宣揚似乎很快蔚然成風。魏泰記王安石爲相時“每生日,朝士獻詩頌,僧道獻功德疏以爲壽”。這一説法似乎是以之爲佞,頗有不屑之意,但却反映出當時寺院宫觀還會爲權臣獻功德疏以祝壽。而這種風氣的出現也正與寺觀聖節獻疏做法制度化的時代相近,很可能是受到了後者的鼓舞。此後進一步出現了官員之間互相贈送功德疏作爲壽禮的風潮。至遲到兩宋之交,這種做法已成官場常態。趙鼎《辯誣筆録》云“自渡江,諸大將與廟堂諸公並相往還,禮數唯遇生日以功德疏、星香爲壽而已”,即爲明證。與寺觀主動爲官員頌壽作齋獻疏不同,這些功德疏所涉齋會當是以一位官員爲齋主舉行,應酬的意味極爲濃厚。從其以疏文與香作爲固定的壽禮組合來看,當也是仿照聖節進獻功德疏的制度建立起來的官場規矩。另一方面,隨着這種風氣在官場不斷蔓延,不免會由慶賀與應酬異化爲一種變相賄賂的方式,因此也出現了加以制約的必要。《慶元條法事類》云“諸内外見任官因生日輒受所屬慶賀之禮(原注:謂功德疏、放生之類)及與之者各徒一年”。其風行的程度可見一斑。有皇帝聖誕唱導於上,又有各級官員的官場應酬應和於下,生日以功德疏爲壽禮的做法自然如風靡草,流行天下。

以功德疏頌壽做法的出現及其蔓延到民間的進程,應與疏文進入道教文書體系的過程互爲因果,密切相關。唐末五代時期疏文已被賦予齋會功德象徵物的意義。宋建國前後這種思想更已成爲世間的共識,乃至宋初皇家舉辦的佛教法會也特重疏文的寫作。受此風氣影響,道教從五代初便已嘗試在齋醮法會中使用功德疏。但總體上此時道教仍是以詞、表作爲主要的齋意文書,並未强調疏文的作用,也未將其作爲各種儀式不可或缺的文書之一。太宗朝前後出現的聖節獻功德疏的做法亦是以前述思想爲前提,並有五代時期地方性的零星實踐作爲先例。但此時道教似乎仍非呈進疏文,因此各種文集中留存有不少此一時期道教的頌壽齋詞,却未見有功德疏存世。直到仁宗朝,以既往的慣例爲基礎,又進一步制定僧道兩教在聖節進獻功德疏的制度。要求宫觀也獻功德疏當然須以道教對功德疏某種程度的接受爲前提。而這種制度的創立又要求宫觀至少在聖節行道時必須精心寫作功德疏,無疑更確定了疏文的合法性,强化了功德疏在道教儀式文書體系中的地位。同時由於民間本就存在着特别重視功德疏的思想基礎,聖節獻疏的做法隨之快速蔓延開來,並産生一系列的變體,成爲世俗禮儀的一個重要組成部分。在這種情況下,道教疏文的使用範圍亦無法局限在聖節行事之中,而是延伸到其他類型的法事。這一系列發展的最終結果便是,到12與13世紀之交,源自佛教齋疏的道教功德疏已成爲在大型儀式結尾處宣讀的、總結整個儀式功德的綱領性文書。而此時其在道教儀式文書體系中的作用已可與靈寶科儀傳統的詞、表相提並論,甚至頗有後來居上之勢。同時,由功德疏還再發展出了一系列的疏文,從而形成了規模頗爲可觀的一種文書類型,在齋儀的不同段落發揮不同的作用。

三、道教對於疏文的理解與改造—以B類疏文的出現爲例

上節討論了疏文爲道教所接納的過程。這一過程中,道教並非照搬佛教的儀式文書爲己用,而是加入自己獨特的理解,並以此爲基礎,大刀闊斧地改造了疏文,從而形成了獨具特色的道教疏文體系。雖然限於資料,北宋時期疏文格式演變的詳情,現已無法掌握。但南宋科儀書中保存了一系列不同形態的疏文,以此爲切面,可在一定程度上考察道教疏文發展之歷史過程與内在邏輯。

最初道教所引入的疏文當僅有功德疏這一種。其基本形式類似於五代、宋初佛教齋疏,名義上的作者仍是齋會的齋主,並且疏文開頭冠以功德列表。直到南宋時期,雖然道教疏文體系有了很大的發展,但功德疏大部分情況下仍保持了這兩個特色。此外,《立成儀》中所列開經疏、斛疏、薦亡疏亦采用類似的形式,當是以功德疏爲原型設計出來的文書。然而在《立成儀》中還可看到以啓壇疏和六幕疏爲代表的格式完全不同的一類疏文,現稱之爲B類疏文。從其儀式使用情況可以大致推測,這類疏文當是在功德疏進入道教儀式文書體系後陸續形成,故主要用於較新的儀式科段之中。而這些疏文之所以采取與功德疏完全不同的形式,則同道教儀式文書的特性及由此産生的對“疏”的不同理解有關。

儀式文書可以説是道教儀式中源遠流長又極具特色的一類内容。與道教神學中官僚性格强烈的神靈系統相配,這些文書在儀式中發揮着類似世俗世界公文的作用,相當於天界所使用的公文書。從天師道的三官手書、章文到靈寶科儀中的詞文、表文,一直到較爲次要的發給各種不同神靈或機構的關、申、牒、劄無不具有如此的屬性。齋會的意旨便是通過這些文書上達,經過各種行政程序之後由相關機構或神靈執行。因此道教儀式文書大多都會有一個與之有明確對應關係的世俗公文書。它們往往是儀式文書創制的根據,並且對應儀式文書成型之後,還會根據世俗公文書的變化作調整,以保證文書的有效性。當儀式文書的使用出現疑問時,例如在討論對新出現的神靈應采用何種文書時,儀式作家習慣性的思考路徑也是綜合考慮自身的儀式傳統與當時世俗公文的做法,提出解決的方案。

與此相對,佛教誕生於官僚體系與文字書寫系統發展較晚的印度次大陸,因此佛教儀式原本並没有文書性的内容,更没有以文牘往來實現儀式目的的思想。進入中國之後爲了順應中國的人文環境,一些儀式中的内容(尤其和齋主有直接關係的内容)開始文書化。其中完成程度最高的就是齋疏與齋文。

齋疏與齋文都是用於齋儀中歎佛呪願的節次。它們的原型不過是禮佛、贊佛之後齋主表達心願,僧人予以祝福的文辭,在域外並無使用文書的慣例。但至遲到南北朝時期,中國的佛教徒便已開始在這一段落使用疏文等儀式文書。原則上疏文當是由齋主書寫交由導師在儀式中宣讀。可能正因爲這個原因,它基本套用了同時代書信的體式。在五代時期地方長官舉辦公共性的齋會活動時疏文署名處還會用印,足見其文書屬性之强。但與道教儀式中的文書相比有一點值得注意,即直到晚唐五代,疏文仍只是用宣讀的形式對齋會中在場的凡聖表白,而不會以文書的形式上呈。與之相配,此一時期的佛教儀式中始終未出現類似道教“伏表”的儀式内容。此外如前所論,敦煌的齋會疏文原本似乎多會連綴保存,而不是在齋會中焚燎。就筆者所見,這一時期所撰的齋懺科儀中也都没有焚疏的節次,因此此時當也不存在以焚燎上達文書的思想。站在佛教義理的角度,這不難理解。畢竟在佛教思想中,不曾存在將佛生關係與君臣或君民關係相類比的傳統,在其世界觀中也不存在一個官僚性的神靈體系。因此以公文和神佛交流,至少對於這一時期的佛教徒來説似乎仍是難以接受的理念。由此帶來的影響是,疏文雖是以世俗文書爲模板創制,但直到五代時期,它的格式却並不依據對應世俗文書體式的變化而調整。甚至一些固有的格式内容在演化過程中也逐漸偏離世俗文書的體例。可見齋疏這種文體發展到唐末五代,其實已演變成一種與世俗文書並無强烈對應關係的獨特的儀式應用文體裁。

爲了因應社會風氣的變化,道教從五代時期便開始嘗試在齋醮儀式中使用功德疏。其最初階段,無疑是以引進爲主,即傾向於保留疏文的基本體式。但同時,道教方面也並非囫圇將其拿來置於齋醮儀式之中,而是賦予了它全新的、具有强烈道教性格的内涵。這便是以世俗公文體系中“疏”之作爲臣對君上奏文書概稱的含義,取代了它原本的作爲一種儀式應用文書的意義。因此兩教“功德疏”雖然同源、同名,甚至文體結構也大致相同,但在其各自所處的儀式體系中,意義却完全不同。而道教儀式作家由其賦予“疏”的新義出發審視疏文的體例,又會看到一系列不合“規範”之處,需要根據現行疏奏文書樣式來“糾正”,由此便産生了一系列的微調。仍以《立成儀》中功德都疏爲例,其中顯然經過道士“糾正”而産生的格式性内容主要包括:(1)齋主具位稱臣;(2)加貼黄、倚黄;(3)尾段套語“謹疏”以前加“臣無任祈天望聖激切屏營之至謹具疏上奏以聞”等語;(4)增加了一種隨疏進上的申狀類附文—“進疏繳狀”,以靈寶大法司名義申三天門下省請爲通進疏文。經此改動,最終形成了南宋時期道教儀式中所使用的A類疏文。它們雖然仍保存了五代時期佛教疏文的一些重要特點,但外在形式已非常接近世俗疏奏文書。然深究起來,經過這樣改造的疏文却仍有不合理處。首當其衝者即是齋主未受職籙的情況下,於文書中稱臣是否合適,又如何具法位。爲了應對這一問題也出現過進一步將疏文署名者改爲道教法師的做法。如《道門定制》卷五所載《黄籙都疏》(也即黄籙齋所用功德都疏)即題高功銜,全文以高功口吻寫作,類似B類疏文。又根據其中按語,此前某種版本的金籙儀中也有以班首銜上疏的做法。同書同卷中所載《盟真大齋功德疏》則嘗試以另一種形式解決這一問題。這道疏文仍以齋主身份寫作,但全文不稱臣、具位,結尾也僅題“奉道某疏”。顯然這些改動都是爲了避免齋主稱臣的困境而精心設計。但是這些苦心孤詣的設計在南宋並未普遍流行。更多科儀書中采用的格式仍是題齋主銜名以齋主口吻寫作,内文也仍有“臣伏以”之類的表達,結尾則采用“具官位臣姓名疏”之類的格式,只是用官位替代了法位而已。從這種事實上不符合道教神學的表達也隱約體現出疏文與道教思想之間固有的扞格。

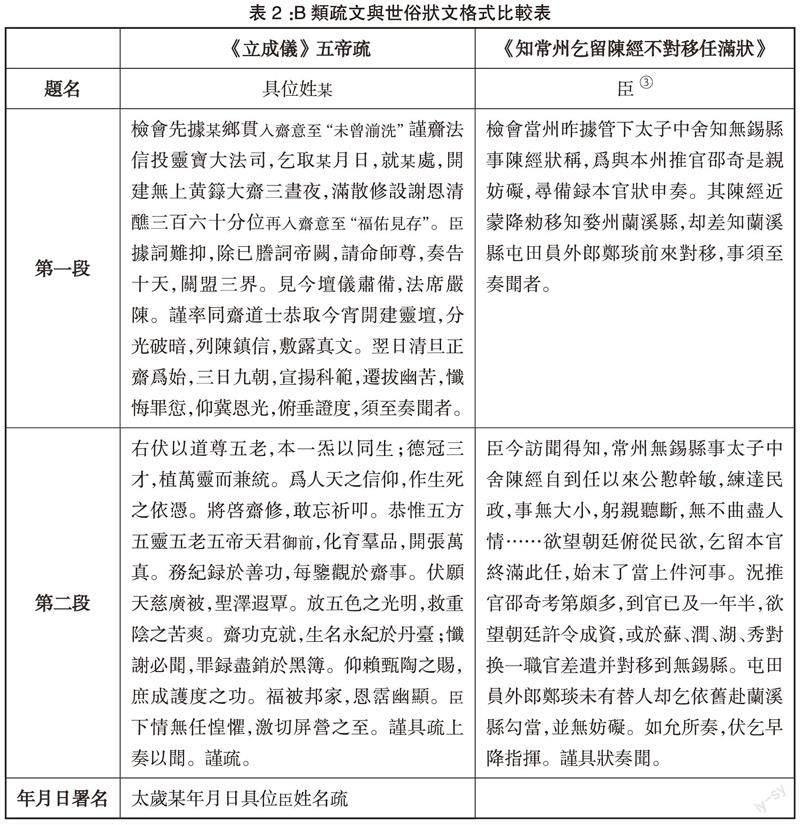

雖然如此,但藉由將疏文與公文書聯結,道教不僅將這類文書成功融合到了齋醮儀式文書的體系之中,更獲得了進一步發展、延伸的能力,並由此創制了B類疏文。此類疏文更進一步地模仿了世俗的疏狀格式,並削删了部分佛教齋疏中標誌性的内容。更具體來説,它參考的是一種兩段式的狀文格式。由於這種格式較爲符合六幕疏的叙事需要,因此幾乎連套語都不須改動。在此不妨拿一件格式、套語相近的狀(陳襄《知常州乞留陳經不對移任滿狀》)來和《立成儀》中的五帝疏作比較,當可更直觀地看到兩者間的關聯:

從上表可見,兩篇文書正文都可根據幾乎相同的套語分爲兩段。陳襄狀文中前段主旨是陳述事因,即本州知無錫縣陳經爲了與親戚回避請求調任,後降敕許與知蘭溪縣鄭琰對移;後段則是説明自己對此事的意見及其理由,總之是因爲種種原因希望留陳經留任,而將與其有親戚關係的邵奇調任他處。

六幕疏是立幕時向幕中神明啓奏所用的文書。它針對的情況是齋主已投投壇狀給法師申明齋意,法師根據齋意決定施行某種儀式,並已就此向各種神靈預奏和正奏説明情況,且已實施了一系列的預備性儀式内容。此時立幕,則須别向幕中神明説明前述事項並預告接下來要作的法事,向其祈願齋會能够成功。套用到上述的狀文格式之中,則疏文第一段仍是叙述事因(此次啓奏的背景),包括歸納齋主投壇狀主要内容,説明此後法師所作處置以及接下來要作的法事科儀。第二段是向幕中神明祈願,可比擬於大臣向皇帝建議的段落。但形式上這個段落並未使用狀文一般的格式,而是基本套用了宋代功德疏右語的格式,即包括贊歎道教之詞(號頭)和對齋主的呪願。其中四六體的號頭部分不會出現在此類公文書中。

由此可見,B類疏文是以前述兩段式狀文爲模板創制。但作爲功德疏的衍生品,它又繼承了功德疏右語的段落(也即A類功德疏的正文部分),作爲文書的第二段。可以説它是功德疏與世俗狀文“嫁接”的産物。從道教的立場來看,這算是在維持疏文核心內容(正文格式)的基礎上,依據世俗公文體式進行“糾正”。然而若從疏文發展歷史的維度來看,此類疏文却是抛棄了齋疏最具標誌性内容而産生的一種特殊的變體。但即使如此,一些嚴謹的道教科儀作家却仍認爲它無法符合心目中道教文書與世俗公文書對應關係的要求。例如金允中論立幕時首先批評了師前用表的做法,認爲表爲君前所用,用於六幕不合禮法;其次則評論用疏的做法云:“近者有用疏者,及考漢唐朝臣論事皆用疏,如宋之上殿劄子之類。今師前之疏,乃叙事於前,而以排句四六之文作右語,此又非古之疏體。”金允中認爲疏體不合用的理由有二。第一仍是不合禮法。金允中毫不遲疑地將六幕疏與公文書中的“疏”對應起來,提出疏是漢唐時期朝臣論事所用的文書,與當代的上殿劄子相類,實際也就是指出它不宜用於師幕。其次,出於儀式文書與對應世俗公文書格式須齊一的原則,他指出當時所流行的六幕疏都是“叙事於前”而以四六體右語著後(分别對應了表2疏文的第一、第二段),並不符合公文書中疏文的格式。兩條理由都建基於疏文與奏疏的對應關係,而B類疏文中最能體現淵源的右文部分也被批評爲格式上的錯誤。最後金允中提出應采用給太子、諸王所上的文書—箋作爲六幕所用文書的原型,並且“通考古今之式”寫作了相關的文例。而其中已不見對應於功德疏右語的段落。金允中的這一看法在後代也有相當的影響。例如題王契真編《上清靈寶大法》中立幕節次所用文書並未給出文例,但在卷五四等處提到相關做法時都使用了“宣表牋疏”這一表達,似乎是羅列了所有流行的做法而未抉擇。可見六幕用箋不久之後已在靈寶系統内造成了較大影響。更晚的《上清靈寶濟度大成金書》立幕時則都采用了箋文。

綜上,道教雖爲適應社會風氣的變化而較被動地采納疏文這類文書,但並非簡單地將其移植到齋醮儀式之中,而是依據自身的傳統附加了新的解釋,使其成爲了道教儀式文書體系中有機的組成部分。通過這樣的轉化,道教也獲得了從其固有的立場審視、發展此類文書的能力,並由此創造出一系列新的文書類型和新的格式内容,從而形成了和佛教齋疏對應、但却具有獨特特色的道教齋醮疏文的體系。

結 論

本文嘗試梳理了五代到南宋之間道教疏文的創制和發展過程,在此略作總結。

疏文最初是由佛教儀式中發展出來的一種齋意文書,至遲在南朝中晚期已經出現。在佛教法會中,它是少有的以齋主視角寫作直接表達齋主建齋之意的儀式文書,因此在各種儀式文書中占據獨特地位。此外唐五代齋疏前例會冠有齋主所作功德的列表,這使疏文成爲最能體現齋主施舍功德的一種文書。由於疏文的這些特點,在晚唐五代時期産生了以齋疏作爲齋會功德憑據和象徵物的思想。隨着這種思想的流行,有些地方出現了爲皇帝或長官壽誕作齋並以功德疏作爲壽禮呈進的做法。趙宋皇家自立國之初便了解到上述思想,並在仁宗朝前後創立了聖節寺觀獻功德疏頌壽的制度。皇家唱導於上,北宋中期還出現了僧道爲權臣生日作齋獻疏之事,後續更衍生出官員之間逢生日互贈功德疏的官場習氣,其影響進而還蔓延到了民間。

靈寶齋儀傳統以(心)詞(朱)表作爲核心的齋意文書。但在上述社會風氣的推動下,從五代開始便有部分人嘗試在道教的齋醮儀式中使用功德疏。但似乎直到宋仁宗朝的中後期,疏文的使用才普遍化。因此道教實際是相對被動地接受此類文書。雖然如此,道教並非機械地將佛教疏文吸收到齋醮科儀的體系之中,而是根據自身的儀式傳統賦予了它全新的內涵—將其認爲是世俗公文書中疏奏類文書的宗教對應物。通過如此賦義,道教不僅使功德疏成爲其儀式文書系統的一部分,更獲得了進一步改造和發展此類文書的基礎與立場。站在這一立場之上,功德疏首先被進一步公文化,出現了更加符合疏奏文書格式的新格式,即本文稱爲A類疏文的類型。更深層次的改造可以B類疏文爲代表。此類疏文依據特定情況下所用的疏奏文書爲模板創制,雖仍保留了疏文右語的寫作格式,但已不再具有五代宋初佛教齋疏最具標誌性的格式與内容。B類疏文的出現是疏文道教化過程完成的標誌,顯示疏文完全融入到道教儀式文書體系之中。但即使如此,仍有一些儀式作家對此類文書與公文書格式之間的不同有所疑慮,因此又發展出了六幕箋這樣全新的文書類型。

觀察道教疏文在這一階段中的發展,最值得注意的是道教如何通過積極性的誤讀,將外來因素與自身所熟悉的傳統相聯結,從而爲疏文這種文體帶來全新的意義,使之在道教自身的文書傳統中獲得合法性。由此反觀疏文早期的歷史,佛教借鑒世俗文書體式創造出疏文這一類文書,隨後又以佛教的立場對其加以改造,似也藴含着同樣的邏輯。正是通過這樣的多重誤讀與改造,疏文得以在不同的文化系統之中獲得了多元的語義,衍生出多姿多彩的新形態。這些新的形態又在佛道交涉的經緯之中互相交流、競争,最終孕育出佛道兩教各具特色又互有緊密關聯的宣疏做法與疏文體式。

類似現象並非疏文所特有。歷史上,佛道兩教諸多新的發展,正是通過跨宗教或跨教派的交流及其産生的多元性的意義而得以展開。這種情況下,如果固守特定宗教或教派對於特定對象的成見,而簡單地將其他認識方法視爲錯誤或扭曲的,則無法把握到其後續發展的邏輯,也無法解釋後續發展所呈現的多樣性的來源。這是相關研究中需要注意的一個問題。

(本文作者爲上海師範大學哲學與法政學院副教授)

*本文是上海市哲學社會科學規劃一般課題“敦煌論義文獻整理與研究”(2020BZX009)階段性成果。