締造六天帝:昊天上帝、五精帝與鄭玄郊社立説探賾

2023-12-25趙永磊

趙永磊

提要:經學史上聚訟紛紜的鄭玄圜丘、南郊爲二説,在本質上反映出鄭玄六天帝觀念與郊社制度的互動關係。本文聚焦於鄭玄六天帝説與郊社制度的設計,通過切近審視緯書天神體系,反觀鄭玄《周禮》注所見六天帝體系,可知鄭玄六天帝説以昊天上帝爲最高天帝,五精帝爲感生帝,兩者存在分立關係,有機融合《周禮》、緯書天神體系爲一體,既合乎《周禮》昊天上帝、五帝的天神體系,又與緯書紫微宫天皇大帝、太微宫五精帝的天神體系相契,呈現出辰象、天神同體的特色。《周禮》以圜丘祀昊天上帝,而鄭玄更據《周禮》經文内在結構不一,郊天制度析爲圜丘、南郊,並更據緯書所載,推演其祭五精帝學説,以南郊、四郊迎氣、明堂、雩祭等均祀五精帝,由此通過對郊社所祀天神的設定,在制度上構建出相對嚴密、系統的周代六天帝祭祀體系。

關鍵詞:鄭玄 六天説 緯書 《周禮》 郊社制度

鄭、王郊丘異同説爲經學史上聚訟紛紜的議題,雖歷經學者反復辯難,延至今日,仍不乏相關討論。學者以鄭玄“多據緯書”“信《周禮》太過”,此説也與鄭玄禮學以“《周禮》爲綱,調和三禮”的基本取向契合。鄭玄以緯書解經的研究取徑,多爲後世經學家所詬病,清人王紹蘭明確揭示出鄭玄解經之失有三:“大氐好用緯書,是其一蔽;好據漢法解周制,是其二蔽;好改經文,以就己説,是其三蔽。”在批判鄭玄以緯書解經的語境下,鄭玄“郊丘爲二”説雜以緯書解經的學術理路爲學者所揚棄,王肅“郊丘合一”説更爲學者所肯定。而以理性視角審視緯書内容,不免有所忽略緯書的學術價值。

鄭玄“郊丘爲二”説以圜丘、南郊爲二説爲核心,又爲其六天説的重要學説之一,而學界關於鄭玄六天説的討論,主要包括五個層面:(一)探討鄭玄感生帝所反映的鄭玄天命觀念;(二)討論鄭玄“以祖配天”理論的思想意涵;(三)探析鄭玄禮説中的圜丘、南郊及明堂祭祀;(四)辨析鄭玄六天説分爲“昊天、上帝、五帝三個層次”;(五)扼要分析鄭玄南郊、明堂祀五精帝説。不過,鄭玄六天説並未呈現出整體的結構。鄭玄六天説不僅具有思想史的内涵,同時也具有制度史的脉絡,尤其是六天説與郊社制度關係密切。故討論鄭玄六天説,有必要推尋鄭玄六天説成立的過程,並據以分析鄭玄所論郊社所祀天神問題,或有助於展現鄭玄六天説的整體面相。

鄭玄、王肅六天、一天之辨,在郊祀制度上表現出“郊丘爲二”“郊丘合一”的不同,在天神觀念上反映出六天帝(昊天上帝、五精帝)、一天帝(昊天上帝)的分殊。六天帝説爲抽象的天神觀念,圜丘、南郊爲二説爲具體的郊祀制度,探析鄭玄圜丘、南郊爲二説的成立問題,可以視作鄭玄六天帝的抽象觀念具體化的過程。在思想觀念與制度互動的研究維度下,郊社制度中五時迎氣、明堂、雩祭等所祀天神,也有必要納入到考察的範圍之中,以便於整體揭示鄭玄六天帝説與郊社制度的關係,提煉出鄭玄構建的郊社制度模式。

探討鄭玄郊社(圜丘、南郊、五時迎氣、明堂、雩祭)立説的成立問題,六天帝説爲貫穿郊社制度的思想脉絡。探究六天帝説,涉及緯書的天帝體系如何形成,以及鄭玄如何利用《周禮》、緯書的內在關聯,構建六天帝説的具體過程等。

本文在前輩時賢研究基礎上,擬以六天帝觀念與郊社制度的互動爲分析維度,首先闡明鄭玄六天帝説成立的知識背景,而後探析聚訟紛紜的鄭玄圜丘、南郊爲二説,以及鄭玄如何構建五時迎氣、明堂、雩祭等所祀天神問題,以期透過對鄭玄所定郊社制度模式的分析,揭示鄭玄祀昊天上帝、五精帝説成立的思想内涵,深化學界關於鄭玄六天説的認識。

一、鄭玄六天帝説的成立

鄭玄、王肅圜丘、南郊異同説的關鍵,在於對《禮記·祭法》的詮釋。《禮記·祭法》云:“有虞氏禘黄帝而郊嚳,祖顓頊而宗堯;夏后氏亦禘黄帝而郊鯀,祖顓頊而宗禹;殷人禘嚳而郊冥,祖契而宗湯;周人禘嚳而郊稷,祖文王而宗武王。”鄭玄注:“此禘謂祭昊天於圜丘也,祭上帝於南郊曰郊。”鄭玄以禘指圜丘祭昊天上帝,郊則爲南郊祭上帝,即感生帝(或稱受命帝),乃五精帝之一,此即爲鄭玄圜丘、南郊爲二説;王肅則以爲天體唯一,圜丘、南郊合一。

鄭玄、王肅郊丘異同説,關涉其宇宙論的分殊。六爲《周禮》中體現天道的神秘數字,鄭玄注《禮記·祭法》,圜丘、南郊爲二説之外,又引入六天的概念。在鄭玄之前,九天説較爲習見,並無六天的觀念,在古人觀念中,天的數目與方位相對應,九天即與中央、八方相關。至鄭玄解經,“以上帝都號六天”,“上帝,天帝也”,六天即在五方天基礎上,又增加一天,天的數目與六天帝相關,六天之説始出。

鄭玄圜丘、南郊爲二説雖爲學者目爲“多據緯書”與偏信《周禮》所致,但緯書、《周禮》均無明文言及圜丘、南郊爲二之事,討論鄭玄圜丘、南郊爲二説,有必要首先分析鄭玄六天帝説的來源,而後鄭玄圜丘、南郊爲二説及五時迎氣、明堂、雩祭所祀天神問題,方呈現出整體的輪廓。

孔穎達《禮記正義》釋鄭玄六天説云:“鄭氏以爲六者,指其尊極清虚之體,其實是一,論其五時生育之功,其别有五。以五配一,故爲六天。”所論不免概略,而鄭玄六天説的本質即六天帝説,兹依次分疏緯書、《周禮》天帝體系,以明鄭玄六天帝説的成立問題。

(一)緯書中的六天帝體系

内容駁雜不一的緯書,具有獨特的天神體系,且與緯書所分星空區域,密切相關。《史記·天官書》分星空爲五宫,即中宫、東宫、南宫、西宫、北宫,雖有紫宫、太微、天市之名,尚無三垣(紫微垣、太微垣、天市垣)之分。緯書雖然内容駁雜,名目不一,但目前所見緯書北天空的劃分,僅具“紫微宫”“太微宫”,如《春秋元命包》載“紫微宫爲大帝”,《春秋運斗樞》載“大微宫有五帝座星”,均爲其證。

《春秋元命包》《春秋運斗樞》所載紫微宫“大帝”、太微宫“五帝”揭示出緯書的天神體系。所謂紫微宫大帝乃天皇大帝的省稱,即北極星。《春秋合誠圖》載“天皇大帝,北辰星也”,可以爲證。北極又名天一、太一,《樂汁徵圖》載“天宫,紫微。北極,天一、太一”,鄭玄弟子宋均注:“天一、太一,北極神之别名。”天皇大帝又名耀魄寶,如《春秋佐助期》載:“紫宫,天皇曜魄寶之所理也。”而太微宫五帝即五精帝,《孝經援神契》載:“五精之神,實在大微。”關於五精帝,《河圖》以五精帝爲五方之神,《春秋文耀鉤》更以五精帝與四季相配:“春起青受制,其名靈威仰,夏起赤受制,其名赤熛怒,秋起白受制,其名白招拒,冬起黑受制,其名汁光紀,季夏六月火(案:火疑當作土)受制,其名含樞紐。”《尚書帝命驗》又以五府與五精帝相應,“帝者承天立府,以尊天重象,赤曰文祖,黄曰神斗,白曰顯記,黑曰玄矩,蒼曰靈府”。紫微宫與太微宫本相分立,也映射在六天帝關係上。鄭玄據《易緯通卦驗》“太皇之先,與燿合元,精五帝期,以序七神”,推論五精帝源自“太皇之先”,本與耀魄寶“同元”,可以推知在鄭玄觀念中耀魄寶與五精帝並非領屬關係,而是分立關係,這也促成了六天帝對應六天,而非一天。緯書中二宫中的六座星辰,兼具天神的面相,體現出一種獨特的天神觀念,而緯書六天帝的意涵及其思想來源,有必要探明其實。

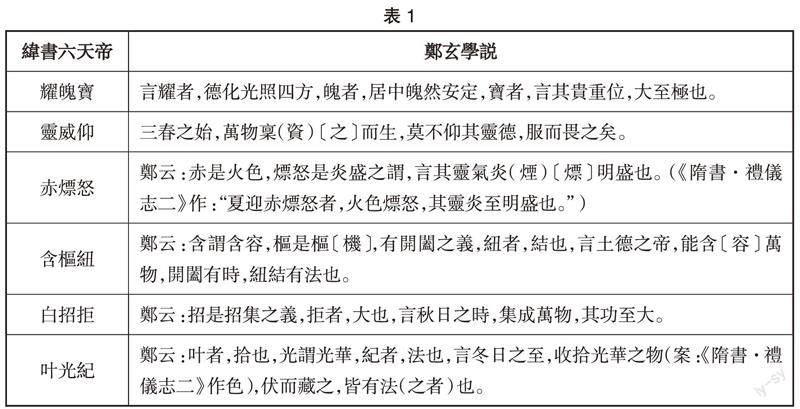

緯書所見六天帝神號,即耀魄寶(天皇大帝)、靈威仰、赤熛怒、含樞紐、白招拒、汁光紀(又作叶光紀),在名詞結構上爲特殊的三字格。唐人王涇《大唐郊祀録》釋“耀魄寶”之意,疑本自鄭玄,而在詮釋五精帝之意時,凡四次稱“鄭云”,“鄭”當指鄭玄。《大唐郊祀録》所見鄭玄釋緯書六天帝之意,疑屬鄭玄緯書注文。《隋書·禮儀志二》所載五精帝之意,正與《大唐郊祀録》相呼應。《指海》本《大唐郊祀録》已據《隋書·禮儀志二》校證,茲據其文録文,若《隋書·禮儀志二》文字差異較大,則出其文:

緯書六天帝的本義不易確知,而鄭玄詮釋緯書六天帝詞義的手段比較微妙:(1)分别解釋每個字的字義,如耀魄寶、含樞紐、叶光紀。白招拒雖然未解釋白字,但白爲西方之色,與“秋日之時”相對,也應歸入此例;(2)分釋第一個字與後兩個字,如赤熛怒;(3)整體解釋詞義,如靈威仰。無論鄭玄采用哪種解釋手段,其對緯書六天帝的詮釋,均凸顯緯書六天帝神聖面相。

學者以爲《河圖》《洛書》在劉向、劉歆父子校書之前已有之,哀、平之際,緯書多出儒生方士所增益矯托,至漢平帝元始四年(4)始整理成定本。而劉向卒於漢成帝綏和元年(前8),署名爲劉向的《五經通義》即已言及六天帝。《五經通義》載:“天神之大者,曰昊天上帝(原注:即耀魄寶也,亦曰天皇大帝。亦曰太一),其佐曰五帝(原注:東方青帝靈威仰,南方赤帝赤慓怒,西方白帝白招拒,北方黑帝叶光紀,中央黃帝含樞紐)。”鑒於《五經通義》是否出於劉向所撰,抑或後人託名僞造,尚有疑義,不宜遽信。

緯書以六天帝與辰象相比附,並非憑空臆想,而是有其現實根源。緯書所載六天帝即天皇大帝(太一)及五精帝,此與漢武帝時期“太一”祭祀頗爲相類。秦漢之際國家祭祀主要爲五帝祭祀,至漢武帝始突破秦漢國家祭祀的舊格局。漢武帝元光二年(前133)所設亳忌太一壇及元鼎五年(前112)所設甘泉太一壇,以太一爲最高神,而以五帝(青帝、赤帝、黄帝、白帝、黑帝)從祀。尤其是甘泉太一壇,《史記·封禪書》明確記載:“壇三垓。五帝壇環居其下,各如其方,黄帝西南,除八通鬼道。”西漢匡衡更爲明晰言其形制:“甘泉泰畤紫壇,八觚宣通象八方。五帝壇周環其下,又有群神之壇。”據此兩者,可知“泰畤紫壇”,或取法天象紫微宫,而五帝亦設神壇,環列太一壇之下,不與太一同壇祭祀。《史記·天官書》《漢書·天文志》尚無太微宫之名,五帝座星即南宫朱鳥“其内五星,五帝坐”(五帝座距星,中大星,即獅子座β星)。至於漢武帝時期所祀五帝是否已比附天象,尚不易遽斷。

緯書所載紫微宫、太微宫之説,東漢星象家沿用之。如東漢張衡《靈憲》載“紫宫爲皇極(案:《隋書·天文志上》引作“帝皇”)之居,太微爲五帝之廷(案:《隋書》作坐)”,即與緯書所載星空説相契。漢平帝元始五年,依王莽奏議,確立南北郊制度,而光武帝建武元年(25)所立天郊(即南郊),承用元始故事,祀皇天上帝於神壇内壇之上,五帝(即五人帝,太皞、炎帝、黄帝、少皞、顓頊)神位於外壇之上,其外爲壝,“重營皆紫,以像紫宫”,僅凸顯星空中紫微宫,仍未及太微宫。太一壇取法紫微宫,太一即距北極較近的帝星(小熊座β星)。由此應見,緯書中的天神體系,比附天象,取法漢武帝時期“太一—五帝”祭祀體系,更以天皇大帝象徵紫微宫北極星,又以五帝即太微宫五帝座星,名爲靈威仰、赤熛怒、含樞紐、白招拒、汁光紀,天皇大帝地位高於五精帝。故緯書中六天帝説,可謂脱胎於漢武帝時期“太一—五帝”祭祀體系。

在鄭玄以前,王莽時期講學大夫淳于登以明堂所祀上帝,即“五精之帝,大微之庭,中有五帝座星”,疑即本諸緯書而立説,但未見其明確的六天帝學説。由此推知,緯書所載六天帝説,可以視作鄭玄六天説提出之契機,但鄭玄立説推論之關鍵,則在於《周禮》六天帝體系。

(二)《周禮》鄭玄注所見六天帝體系

清人金榜以爲《周禮》中的天神爲昊天、上帝、五帝三級制,此後學者多持此論。清人黄以周以爲“天有六天,《周禮》文可據。渾言之,五帝爲天神,帝即天,昊天亦稱帝,天即帝,有六帝即有六天。析言之,五帝得與昊天同稱上帝,不得與昊天同稱天”,其説略近於鄭玄之旨,而所論又有未備。

《周禮》所載天神神號雖有“昊天上帝”“五帝”“上帝”三種,而鄭玄解經所用天神體系並非如此。《周禮·春官·大宗伯》“以禋祀祀昊天上帝”,鄭衆注:“昊天,天也;上帝,玄天也。”鄭衆分釋昊天、上帝,而鄭玄則以昊天上帝爲一神,合釋之,“昊天上帝,冬至於圜丘所祀天皇大帝”。《禮記·祭法》鄭注:“禘謂祭昊天於圜丘也。”所謂“昊天”不過昊天上帝之省稱。《周禮》所載“上帝”凡六處,鄭玄未歸爲一類,往往徑以“昊天上帝”或“五帝”釋之。如《周禮·天官·掌次》“王大旅上帝,則張氈案,設皇邸”,下文又云“朝日祀五帝,則張大次、小次”,《周禮》經文“大旅上帝”與“祀五帝”並存,則兩者地位並非對等,故鄭玄以“大旅上帝,祭天於圓丘”,“祭天於圜丘”即祭昊天上帝;或以五帝釋之,如《周禮·春官·大宗伯》“國有大故,則旅上帝及四望”,《周禮·春官·典瑞》“四圭有邸,以祀天,旅上帝”,鄭玄注均作“上帝,五帝也”。由於昊天上帝位階高於五帝,《周禮》所記“大旅上帝”“旅上帝”,鄭玄析言之,以“大旅上帝”指祭昊天上帝,而“旅上帝”則指祭五帝。故《周禮·秋官·職金》云“旅于上帝,則共其金版,饗諸侯亦如之”,鄭注未言“上帝”何所指,賈公彦《周禮疏》以鄭注體例推之,以“上帝”指五帝,當合乎鄭注之旨。

以上四例既已辨明,其餘二例,鄭玄《周禮注》雖未言“上帝”爲何,但又有綫索可尋。《周禮·春官·肆師》:“類造上帝,封于大神,祭兵于山川,亦如之。”《周禮·春官·大祝》:“大師,宜于社,造于祖,設軍社,類上帝,國將有事于四望,及軍歸獻于社,則前祝。”《周禮》此兩處所載實屬一事,即軍隊出征前,天子類祭“上帝”,鄭玄《周禮注》未爲“上帝”作注。鄭玄釋類上帝,或作昊天上帝,《尚書·堯典》載“肆類于上帝”,鄭玄注:“禮祭上帝於圜丘。”或作感生帝,《禮記·王制》“天子將出,類乎上帝,宜乎社,造乎禰”,鄭玄注:“帝謂五德之帝,所祭於南郊者。”《周禮》“類造上帝”“類上帝”中的上帝,比較近於《禮記·王制》,即“上帝”爲五精帝之一。

鄭玄以《周禮》“上帝”分指昊天上帝、五帝,可知鄭玄之意,《周禮》天神體系即由昊天上帝、五帝構成六天帝。而《周禮》經文亦可明此意,《周禮》中昊天上帝凡兩見,五帝凡六處,而《周禮·春官·司服》載“祀昊天上帝,則服大裘而冕,祀五帝亦如之”,據此,祀昊天上帝與祀五帝冕服相同,此爲六天帝成立之力證。

以鄭玄注書次第論之,鄭玄在注三《禮》之前,已注緯書《尚書中候》。而以鄭玄解經次第言之,鄭玄“先注《周官》,次《禮記》,次《禮經》,次《古文尚書》,次《論語》,次《毛詩》,最後注《易》”。在“緯書正是經學的基本”(此用池田秀三語)觀念的主導下,鄭玄以緯書解經,在注《周禮》時即已從緯書引入六天帝的概念,《周禮》中所言“昊天上帝”,鄭玄以北辰“天皇大帝”釋之,《周禮》中“五帝”,鄭玄以靈威仰、赤熛怒、含樞紐、白招拒、汁光紀釋之,並又以五帝即五方上帝,鄭玄《論語注》云:“皇皇后帝,並謂太微五帝,在天爲上帝,分王五方爲五帝。”可見,鄭玄解經理路在於《周禮》六帝(昊天上帝、五帝)與緯書六天帝(天皇大帝、五精帝)一一印合,即《周禮》與緯書天神體系具有相對統一性,由此形成鄭玄六天帝説。

由此可見,鄭玄綜括六經,力圖構建相對統一的解釋體系,故其六天帝説在其經注中處處可見。《吕氏春秋·季夏紀》《吕氏春秋·季冬紀》兩言“皇天上帝”,高誘僅在《吕氏春秋·季冬紀》釋作“皇天上帝,五帝也”。而《禮記·月令》承用《呂氏春秋》之文,其季夏、季冬所言“皇天上帝”,鄭玄析而爲二,以“皇天”爲北辰耀魄寶,“上帝”爲太微五帝,由此更足以凸顯出鄭玄六天帝觀念。在鄭玄六天説中,昊天上帝與五精帝並非領屬關係,而兩者地位仍有等差,昊天上帝位居最尊地位,而五精帝則分王東、南、西、北四方(黄帝亦在南方)。

二、鄭玄圜丘、南郊爲二説的展開

上文討論,鄭玄六天帝説本諸緯書、《周禮》天神體系而成,而其六天帝説的實踐,則與郊社制度直接相關,尤其是圜丘、南郊所祀天神即與六天帝密切相關。特就鄭玄圜丘、南郊爲二説而言,也有其内在立説結構。

(一)圜丘、南郊爲二説之提出

王肅以爲“禘謂宗廟五年大祭之時而及之,郊謂配祭於郊也。虞、夏、商、周,皆禘遠而郊近也”,並駁鄭玄圜丘、南郊爲二説,以其説經無明文,“兆丘於南,謂之圓丘之兆於南郊也(案:《儀禮經傳通解續》作“謂爲圜丘之兆之於南郊也”)。然則郊之名有三焉:築爲圓丘,以象天自然,故謂之圓丘;圓丘,人之所造,故謂之泰壇。於南郊,在南説(案:《儀禮經傳通解續》“説”作“也”)。學者謂南郊與圓丘異,若是則《詩》《易》《尚書》謂之圜丘也,又不通泰壇之名。或乃謂《周官》圓丘,虚妄之言,皆不通典制”。王肅辨析圜丘、南郊的名實,以郊丘合一,南郊(圜丘)爲人力所造,並非自然的山丘。王肅又特意言及《周禮》,而鄭玄圜丘、南郊爲二説之提出,即源出《周禮》。孫詒讓《周禮正義》以昊天爲圜丘所祭天神,上帝爲南郊所祀受命帝。而此爲孫氏圜丘、南郊爲二説,非鄭氏之説。

鄭玄析圜丘、南郊爲二,此與昊天、上帝無涉,推究其説之來源,乃與《周禮》經文直接相關。《周禮·春官·大宗伯》云“以蒼璧禮天”,而《周禮·春官·典瑞》則載“四圭有邸,以祀天,旅上帝”,同爲祀天,而用玉有殊,則所祀天神有異,故鄭玄以“蒼璧禮天”爲祭祀“以冬至,謂天皇大帝在北極者”,“四圭有邸,以祀天”則爲“夏正郊天也”。《周禮·春官·大司樂》載“乃奏黄鍾,歌大吕,舞《云門》,以祀天神”,下文又云“凡樂,圜鍾爲宫,黄鍾爲角,大蔟爲徵,姑洗爲羽……冬日至,於地上之圜丘奏之。若樂六變,則天神皆降”,同爲祀天,而用樂不同,故鄭注“奏黄鍾”所祀天神爲夏正月祀南郊受命帝,冬至所祀天神即昊天上帝,“主北辰”。故《周禮》經文内在的微妙差異,由此成爲鄭玄圜丘、南郊爲二説的主要依據。

若據鄭玄説,《周禮》圜丘、南郊僅用玉、用樂有異,論據不免有限。《周禮》經文記載前後分歧,東晉徐邈以爲“璧以禮神,圭以自執,故曰‘植璧秉圭,非圜丘與郊各有所施”,即取《尚書·金縢》“植璧秉珪”爲言。孫詒讓以爲圜丘與南郊均當用四圭,或者也在於《周禮》作者在綜合各種素材時,“終不免有漏洞與裂痕”(此用錢穆語),但鄭玄據此以爲《周禮》圜丘與南郊分離,並以此解釋《禮記·祭法》禘、郊問題。

《禮記·祭法》“有虞氏禘黄帝而郊嚳”,“夏后氏亦禘黄帝而郊鯀”,“殷人禘嚳而郊冥”,“周人禘嚳而郊稷”,禘與郊相對爲文,均爲動詞+述語結構。從句法結構言之,禘與郊語義當相近,故鄭玄以禘、郊分釋祭祀圜丘、南郊,由此明確確立圜丘、南郊爲二説。

(二)圜丘、南郊所祀天神與鄭玄辰象、天神同體説

在鄭玄圜丘、南郊爲二説中,圜丘祀昊天上帝,此有《周禮》可證,而南郊所祀天神,並無明文可依,鄭玄則據緯書感生帝説推論南郊祀感生帝。而鄭玄所釋圜丘、南郊所祀天神(昊天上帝、五精帝),具有辰象、天神同體的傾向。

鄭玄釋圜丘所祀昊天上帝,即以北辰天皇大帝釋之。《周禮·春官·大宗伯》云“以禋祀祀昊天上帝”,鄭注“冬至於圜丘,所祀天皇大帝”,所言猶欠明晰,至《周禮·春官·神仕》鄭注徑稱“祭天圜丘象北極”。綜觀鄭注言之,圜丘所祀昊天上帝,即北辰天皇大帝,與緯書天神體系一致。

天皇大帝爲天神神號,在緯書中較早記載。《春秋合誠圖》載“天皇大帝,北辰星也,含元秉陽,舒精吐光,居紫宫中,制御四方”,即其例。在西漢星象中,《史記·天官書》載“中宫天極星,其一明者,太一常居也”,即“西漢的天文家始終没有承認太一星是北極附近的一個星名,不過説天神太一常川駐扎在那裏而已”,即以太一可以代指北辰,而天一爲中宫陰德二星,並非北極星。而在緯書中,天一、太一均爲北極之神名。上文所引宋均揭示《樂汁徵圖》之意,“天一、太一,北極神之别名”,即屬此例。而日本室町幕府時期賀茂在方《曆林問答集》卷下引《春秋命曆》云:“天一者,地星(皇)之靈也。太一者,人星(皇)之靈也,尤爲尊星,俱在天上紫微宫門外,左曰天一,右曰太一。天一主戰鬭,知吉凶;太一主風雨、水旱、兵革、饑疫、災害,而遊行九宫。”即以天一、太一爲紫微宫南門左右二星,其文辭與《五行大義》引《甘公星經》相近,疑本諸《甘公星經》。

由於歲差的存在,北極繞黄極移動,處於北極之星辰,也在發生變化。依張健、張培瑜的考察,秦漢時期以前右樞(天龍座α星)、太子(小熊座γ星)、左樞(天龍座ι星)均曾爲北極星。而北極星有天一、太一之稱,學者推斷此與天一、太一曾作過北極星有關。故天一、太一在兩漢既代稱北辰,又爲中宫星辰之名。

天一、太一指代特殊性,在鄭注中也有反映。《爾雅·釋天》“北極謂之北辰”,鄭玄以爲“天皇,北辰,耀魄寶”,“昊天上帝,又名大一常居”,鄭玄《易緯乾鑿度》注云:“太一者,北辰之神名也。居其所曰太一(案:《五行大義》作“太帝”),常行於八卦日辰之間,曰天一,或曰太一。”據此,鄭玄以圜丘所祀天神即北辰天皇大帝,又名耀魄寶、太一、天一。據鄭玄所論,圜丘所祀天神諸稱謂間的關係,存在如下恒等式:

北辰=天皇大帝=耀魄寶=太一=天一=昊天上帝

與圜丘祀紫微宫天皇大帝相類,在鄭玄學説中,南郊所祀爲太微宫五精帝,同樣爲辰象與天神同體的典型。鄭玄《禮記·祭法》注以禘爲圜丘祭昊天上帝,而在鄭玄解經體系中,禘所指代並非惟一,又指南郊祀感生帝。《禮記·大傳》“王者禘其祖之所自出,以其祖配之”,鄭注:“凡大祭曰禘。自,由也。大祭其先祖所由生,謂郊祀天也。王者之先祖,皆感大微五帝之精以生,蒼則靈威仰,赤則赤熛怒,黄則含樞紐,白則白招拒,黑則汁光紀,皆用正歲之正月郊祭之,蓋特尊焉。《孝經》曰:‘郊祀后稷以配天,配靈威仰也。”即鄭玄又賦予五精帝以感生帝概念,以南郊所祀即感生帝,與圜丘祀昊天上帝不同。

鄭玄以“王者之先祖,皆感大微五帝之精以生”,以南郊祀感生帝,即據緯書立説。鄭玄《禮記·大傳》注以爲“《孝經》:‘郊祀后稷以配天,配靈威仰也”,據此説,《孝經》所謂“郊祀”當指南郊,所祀天神爲靈威仰,而鄭玄《孝經注》作“郊者,祭天之名,在國之南郊,故謂之郊。后稷者,是堯臣,周公之始祖。自外至者,無主不止,故推始祖,配天而食之”,未言及郊祀靈威仰之事。而在五德相生説理念下,鄭玄構建出三代以上南郊祭感生帝的天神譜系。

鄭玄以周代南郊祭靈威仰,即周代五德曆運爲木德。秦始皇推五德之傳,以“土、木、金、火、水”五德相勝爲次,以周爲火德,至董仲舒《春秋繁露·五行對》、劉歆《世經》及緯書出,改以“木、火、土、金、水”爲序,以周爲木德。學者以爲“《世經》的五德終始説是在讖緯五德終始説的基礎上稍加修改而成的”,而無論兩者關係作何,周德均爲木德,鄭玄據此以爲周代南郊所祀爲蒼帝靈威仰。

緯書中五德終始説以五德相生爲序,三代以上感生帝也與五德相關。《尚書帝命驗》載“姚氏縱華感樞”,其意即《尚書帝命驗》注所言“舜母感樞星之精,而生舜重華”;又載“禹,白帝精,以星感脩紀,山行見流星,意感栗然,生姒戎文禹”,即舜、禹爲感生帝,“樞星”“白帝星”暗示虞、夏德運分別爲土德、金德。至於《河圖稽命徵》載:“扶都見白氣貫日,意感,生黑帝子湯。”即以商爲水德,五色上黑。鄭玄據緯書立説,其意尚見於《毛詩》鄭箋。《毛詩·商頌·長發》:“玄王桓撥,受小國是達,受大國是達”,鄭箋云:“承黑帝而立子,故謂契爲玄王。”故在緯書中虞、夏、商、周五德曆運依次爲土、金、水、木,而鄭玄學説與此相合。循此邏輯,在鄭玄禮學詮釋體系中,虞、夏、殷、周四代圜丘、南郊所祀天神,即如下表所示:

《孝經》聖治章“昔者周公郊祀后稷以配天,宗祀文王於明堂以配上帝”,可爲判别經學家天神觀念的重要準則。何休《春秋公羊傳解詁》以魯國郊祀所祀天帝,“帝,皇天大帝,在北辰之中,主揔領天、地、五帝、群神也”,明堂所祀上帝,“上帝,五帝在太微之中,迭生子孫,更王天下”。據此,可知辰象與天神同體説並非始於鄭玄,何休已經以皇天大帝爲北辰,五帝即太微宫五帝座星。目前所見何休學説僅限於此,而鄭玄更析圜丘、南郊爲二,非唯明堂祀五精帝,南郊祀感生帝(五精帝之一),五精帝屬天神之列。

由上所論,在鄭玄圜丘、南郊爲二説中,圜丘、南郊所祀天神有機融攝辰象、天神爲一體。圜丘所祀昊天上帝,即紫微宫北極星;南郊所祀感生帝,即太微宫五帝座星,且更據五德相生説,構建出相對系統的南郊祀感生帝譜系。

(三)圜丘、南郊郊天時日及其配祀先祖之分殊

1.圜丘、南郊郊天時日

鄭玄以圜丘、南郊爲二説,圜丘、南郊所祀時日亦有不同。《周禮·春官·大司樂》以祭圜丘在冬至,此有明文可據。而祀南郊之時日,馬融以爲“郊天之祀,咸以夏正”,鄭玄之説與其師馬融略同。《禮記·郊特牲》云“郊之祭也,迎長日之至也”,鄭注:“《易説》(案:《易緯乾鑿度》)曰:‘三王之郊,一用夏正,夏正建寅之月也。”又《周禮·春官·大司樂》鄭注:“王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊。”即鄭玄之意祀南郊應在建寅之月。

周成王封周公於魯,行天子之禮,周禮雖已不存,而魯禮尚略存之,鄭玄以冬至祀圜丘、正月祀南郊,此與《春秋》經文所載郊祀時日略異。《春秋》中魯郊凡九見,或在建子之月,均書“春王正月”,或在建卯之月,或在建辰之月,其甚者在建戌之月。據《春秋》所載,魯郊始於周正月(建子之月),但其時日並非惟一。

許慎《五經異義》引賈逵云“魯無圜丘、方澤之祭”,鄭玄亦推論圜丘“昊天上帝,魯不祭”,魯國僅在南郊祀蒼帝靈威仰,“惟用周正建子之月,牲數有灾,不吉,改卜後月,故或用周之二月、三月,故有‘啓蟄而郊,四月則不可”,即魯國雖行天子之禮,有魯郊之説,而天子、諸侯郊祀天神仍有等差,僅周天子行郊祀圜丘昊天上帝之禮,魯則南郊祀感生帝。

魯郊常祀在建子之月,即《春秋公羊傳》成公十七年所載“郊用正月上辛”,而與周天子冬至日祀圜丘不同,鄭玄以爲“魯以無冬至祭天於圓丘之事,是以建子之月郊天,示先有事也”。鄭玄推論周天子祀南郊在夏正正月,所據雖爲《易緯乾鑿度》,而又與《禮記·月令》孟春之月“天子乃以元日祈穀於上帝”相契,巧妙利用緯書與經書的内在一致性。鄭玄更據《禮記·郊特牲》“郊之用辛也”,推斷周天子祀南郊時日爲上辛日,並據此以爲《月令》孟春“以元日祈穀於上帝”即“以上辛郊祭天也”。在具體詮釋上,《左傳》襄公七年“夫郊祀后稷,以祈農事也。是故啓蟄而郊,郊而後耕”,郊祀與祈穀同時,鄭玄更據《禮記·月令》孟春元日“祈穀於上帝”下文有“乃擇元辰,天子親載耒耜,射耕帝籍”云云,此與“郊而後耕”相類,由此推論“郊天與祈穀爲一祭”。故在鄭玄學説中,圜丘、南郊郊天時日有所不同,圜丘郊天時在冬至,南郊郊天時在夏正正月上辛,與祈穀同爲一祭。

2.圜丘、南郊配祀先祖

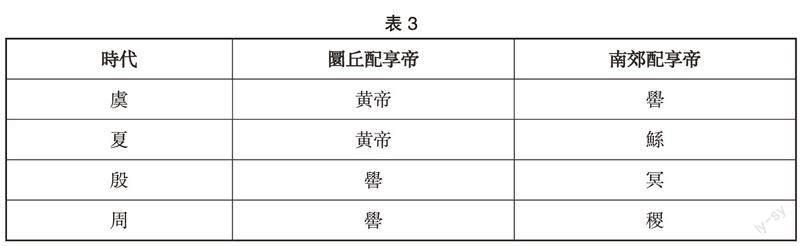

鄭玄以郊天配祖在於“使與天同饗其功也”,凸顯出配享帝的神聖性。圜丘、南郊爲二,所配祀先祖亦有不同。上文引《禮記·祭法》:“有虞氏禘黄帝而郊嚳,祖顓頊而宗堯;夏后氏亦禘黄帝而郊鯀,祖顓頊而宗禹;殷人禘嚳而郊冥,祖契而宗湯;周人禘嚳而郊稷,祖文王而宗武王。”《禮記·祭法》所述句法結構,呈現出動詞+述語的並列模式,即禘+述語、郊+述語、祖+述語、宗+述語。在鄭玄禮説體系中,“祖+述語”“宗+述語”屬於明堂配祀先祖,而“禘+述語”意即在圜丘配祀先祖,“郊+述語”意爲在南郊配祭先祖。唐人郝處俊稱“禘須遠祖,郊須始祖”,以“遠祖”與“始祖”區隔郊丘配享帝,鄭玄則未作嚴格區分。姑列表如次:

依據《史記》所載帝系,虞舜爲顓頊六世孫,黄帝九世孫,帝嚳爲顓頊族子,非有虞氏直系先祖。《禮記·祭法》“有虞氏禘黄帝而郊嚳”,《國語·魯語上》載展禽之説,作“有虞氏禘黄帝而祖顓頊,郊堯而宗舜”,則南郊配祀先祖爲堯,而非嚳。又據《史記》所記,夏禹爲顓頊之孫,黄帝四世孫,殷契、周后稷均爲帝嚳之子。若以有虞氏、夏圜丘配祀黄帝,而非以顓頊配享類推之,殷、周圜丘配享帝亦當作黄帝,而非帝嚳。約略言之,《禮記·祭法》所載虞、夏、殷、周圜丘配祀先祖,均屬先祖之所出,而南郊配祀先祖,並非完全爲直系先祖。《禮記·祭法》南郊配享帝不盡統一,鄭玄略作調整。鄭注云:“有虞氏以上尚德,禘、郊、祖、宗配用有德者而已。自夏已下,稍用其姓代之,先後之次,有虞氏、夏后氏宜郊顓頊,殷人宜郊契。郊祭一帝,而明堂祭五帝,小德配寡,大德配衆,亦禮之殺也。”兹列鄭玄學説如下:

鄭玄重定《禮記·祭法》虞、夏、殷南郊配祀先祖,將虞、夏南郊配享帝統一改爲直系先祖顓頊。至於鄭玄更定殷南郊配享帝爲契,並非無據。《禮記·禮運》“宋之郊也,契也”,宋爲商微子啓之後,南郊則以契配祀,據此推知,殷南郊配享帝當亦作契。所可注意者,經鄭玄調整之後,殷南郊配祀先祖爲契,周南郊配祀先祖爲后稷。而依《毛詩》及緯書,契、后稷均感神靈而生。在鄭玄廟制説中,契、后稷的廟號均爲始祖。

《儀禮·喪服》齊衰期章鄭注云:“大祖,始封之君。始祖者,感神靈而生,若稷、契也。”《禮記·喪服小記》鄭注:“始祖感天神靈而生,祭天則以祖配之。”在鄭玄郊廟説中,太祖爲“始封之君”,始祖則“感神靈而生”,由於帝舜封契於商,帝堯封后稷於邰,均爲“始封之君”,且兩者又感靈而生,故契、后稷合“太祖”“始祖”爲一人。

鄭玄南郊祀感生帝説,南郊配享感神靈而生的先祖,反映出鄭玄獨特的正統觀念與天命觀念。在鄭玄禮説中,圜丘配祀先祖爲先祖之所出,而南郊配祀先祖爲始祖感生帝。鄭玄通過分析《周禮》經文郊天用玉、用樂的微妙差異,結合《禮記·祭法》,推論圜丘、南郊爲二説,並以圜丘、南郊祭祀時日、所祀天神以及配祀先祖等,均有不同,由此確立相對系統的圜丘、南郊祭祀模式。

三、鄭玄祀五精帝説之推演

《大唐開元禮·序例上》引鄭玄云:“天之五帝,遞王四時,王者之興,必感其一。因其所感,别祭尊之,故夏正之月,祭其所生之帝於南郊,以其祖配之,故周祭靈威仰,以后稷配之,因以祈穀。”檢視《大唐郊祀録》,知《大唐開元禮》所引鄭玄之語,源自《尚書大傳》鄭注,以上文所引鄭玄學説觀之,其文可謂關於鄭玄祭祀南郊説的集中概括。

在鄭玄天神體系中,昊天上帝位尊於五精帝。而從祭祀時日言之,昊天上帝僅在冬至祀之,而“祀其所受命之帝於南郊”則在建寅之月(即正月)。南郊所祀感生帝僅爲太微五精帝中之一,鄭玄更據經書、緯書所載,在郊社制度上推尋祀五精帝問題。

南宋楊復以“祀五帝禮”專指五郊迎氣,元馬端臨《文獻通考》沿承之,而此説與鄭玄之旨不合。五郊迎氣禮源出《周禮·春官·小宗伯》“兆五帝於四郊”,而鄭玄則以爲明堂所祀亦爲五精帝。《周禮·天官·太宰》:“祀五帝,則掌百官之誓戒,與其具脩”,鄭注:“祀五帝,謂四郊及明堂。”鄭玄所謂“四郊”,即《周禮·春官·小宗伯》“兆五帝於四郊”中的“四郊”。據此可知,在鄭玄學説中,至少四郊、明堂均祀五精帝。

(一)四郊迎氣祀五精帝

五時迎氣之禮,備見於《禮記·月令》。《禮記·月令》載“孟春之月……其帝大皞,其神句芒”,而“立春之日,天子親帥三公、九卿、諸侯、大夫以迎春於東郊”;“孟夏之月……其帝炎帝,其神祝融”,而“立夏之日,天子親帥三公、九卿、諸侯、大夫以迎夏於南郊”;中央土“其帝黄帝,其神后土”;“孟秋之月……其帝少皞,其神蓐收”,而“立秋之日,天子親帥三公、九卿、諸侯、大夫以迎秋於西郊”;“孟冬之月……其帝顓頊,其神玄冥”,而“立冬之日,天子親帥三公、九卿、大夫以迎冬於北郊”。五方之神被《月令》人格化,化身爲五人帝。

東漢明帝永平二年(59),博士董鈞創制五郊迎氣禮,並據《月令》以及《禮緯含文嘉》“五祀:南郊、北郊、西郊、東郊、中郊,兆正謀”云云,以四立日,在東、南、西、北祀四人帝(太皞、炎帝、少皞、顓頊)及四官之神(句芒、祝融、蓐收、玄冥)。至於祀黄帝方位及時日,由於土位西南,故設壇在西南未地祀黄帝,又據土王四季,依《月令》祀黄帝在季夏之後,故祭祀時日在先立秋十八日土王日,並以后土配享。而東漢諸儒如賈逵、馬融、蔡邕等均以爲五郊所祭爲五人帝,並以五官之神配食。

《周禮·春官·小宗伯》載祀五帝在“四郊”,而非五郊;《周禮·春官·大宗伯》載“以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方”,僅言四方,而非五方。故鄭玄解經,即遵循《周禮》祀五帝在“四郊”“四方”之説,祭黄帝並未别立未地,而是就陽位,“亦於南郊”,即祀赤帝、黄帝方位相同。故鄭玄以爲“四時迎五行之氣於四郊,而祭五德之帝”,即祀五帝爲在四郊迎氣,而非五郊迎氣。

四郊迎氣之禮,鄭玄略論之。《周禮·春官·大宗伯》鄭注云:“禮東方以立春,謂蒼精之帝,而太昊、句芒食焉。禮南方以立夏,謂赤精之帝,而炎帝、祝融食焉。禮西方以立秋,謂白精之帝,而少昊、蓐收食焉。禮北方以立冬,謂黑精之帝,而顓頊、玄冥食焉。”而鄭玄《禮記·月令》注以太昊、炎帝、黃帝、少昊、顓頊爲五精之君,句芒、祝融、后土、蓐收、玄冥爲五官(木官、火官、土官、金官、水官)之臣。綜合鄭玄學説,可知鄭玄據緯書引入五精帝,四立日分祀蒼帝靈威仰、赤帝赤熛怒、白帝白招拒、黑帝汁光紀,又以五人帝(即五精之君)及五官之神(即五官之臣)配食。而鄭玄以祀含樞紐在南郊,但祭祀時日未詳,以四郊迎氣推之,祀含樞紐時,黄帝、后土亦配食焉,此即鄭玄四郊迎氣説。

(二)明堂祀五精帝

上文討論,在鄭玄學説中,上帝或指昊天上帝,或指五帝(五精帝)。而《孝經》聖治章載“昔者周公郊祀后稷以配天,宗祀文王於明堂以配上帝”,鄭玄注:“上帝者,天之别名。”若據此意,則郊祀所祀“天”與明堂宗祀“上帝”,指稱相同,具體原因或在於鄭玄注《孝經》時尚無六天帝之説。而清人嚴可均則謂“五方天帝别名上帝,非即昊天上帝也”,未知是否合乎鄭注本意。

漢武帝時已有明堂祭祀,漢武帝元封五年(前106)“祠太一、五帝於明堂上坐,令高皇帝祠坐對之”。據此,可知漢武帝時明堂祀太一及五帝。而《孝經鉤命決》載“宗祀文王於明堂,以配上帝五精之神”,《孝經援神契》載“明堂有五室,天子每月於其室聽朔布教,祭五帝之神,配以有功德之君”,“宗祀文王於明堂,以配上帝。曰明堂者,上圓下方,八窗四闥,布政之宫,在國之陽。帝者,諦也,象上可承五精之神。五精之神實在太微,於辰爲巳”,據緯書所言,明堂所祀爲五精帝。

東漢明帝永平二年正月“初祀五帝於明堂,光武帝配”,唐李賢取劉向《五經通義》爲證,以明堂所祀五帝即五精帝,但此説並非允當。緯書中五精帝並未引入東漢皇帝祭祀之中,東漢明堂所祀五帝應與天郊及五郊迎氣所祀同爲五人帝。而鄭玄之説則與東漢明堂祭祀不同,鄭玄據《孝經援神契》以爲“‘宗祀文王於明堂,以配上帝,汎配五帝也”,“祭五帝於明堂,五德之帝(五人帝)亦食焉,又以文、武配之”,即鄭玄以爲明堂主祀五精帝,兼祀五人帝。

《大戴禮記·盛德》以明堂“凡九室,一室而有四户八牖,凡三十六户七十二牖”,而《考工記·匠人》以周人明堂五室,上文引《孝經援神契》亦載“明堂有五室”,其説互異。而鄭玄《三禮目録》則宗《考工記·匠人》之旨,以明堂爲五室,《尚書帝命驗》鄭玄注:“五府與周之明堂同矣。”可知鄭玄又據緯書中“五府”之説,證成明堂爲五室之論。

明堂祭祀也涉及配祀先祖問題,《禮記·祭法》所載周人“祖文王而宗武王”爲配祀明堂之制,鄭玄注:“祭五帝、五神於明堂曰祖、宗。”鄭玄注中五帝多指五精帝,而此處五帝與五官之神相連,當指五人帝。鄭玄之意,宗祀明堂,文王、武王配享五人帝、五官之神,而非五精帝,故鄭玄注不言五精帝。而《孝經》聖治章作“宗祀文王於明堂,以配上帝”,結合鄭玄之意,即以文王配享五精帝,配享帝並無武王。《禮記·祭法》《孝經》所記明堂配祀制度的分歧,鄭小同編《鄭志·雜問志》作“享五帝於明堂,則泛配文、武”,其説仍近於鄭玄《禮記·祭法》注。南齊何佟之以爲“《孝經》是周公居攝時禮,《祭法》是成王反位後所行。故《孝經》以文王爲宗,《祭法》以文王爲祖”,聊備一説。《禮記·祭法》《孝經》均以文王或武王配祀明堂,而非始祖后稷,表明鄭玄對於配祀制度的設定存在一種原則,即南郊配祀始祖感生帝,明堂配祀受命帝文王。關於配享帝問題,唐人杜佑《通典》以爲“以文王配祭五帝,則謂之祖;以武王配祭五神,則謂之宗”,顯然承用《禮記·祭法》鄭玄注。

在鄭玄禮説中,“大饗”之意有三,其中一意即指祭明堂。《禮記·曲禮下》“大饗不問卜”,鄭注:“祭五帝於明堂,莫適卜也。”而《禮記·月令》載季秋“是月也,大饗帝”,鄭注:“言大饗者,遍祭五帝也。”綜合二者,可以推知《禮記·月令》季秋“大饗帝”即宗祀明堂,故宗祀明堂在九月。

(三)雩祭五精帝

四郊迎氣、明堂之外,雩祭所祀天神亦爲五精帝。《春秋》桓公五年“秋,大雩”,《左傳》稱“龍見而雩”,雩祭所祭神祇,史無明文。東漢賈逵注以爲“言大,別山川之雩,蓋以諸侯雩山川,魯得雩上帝”,東漢服虔注作:“大雩,夏祭天名。雩,遠也,遠爲百穀祈膏雨也。”據賈逵注,可知魯國雩祭所祀天神爲上帝,而非山川,服虔注以爲魯國雩祭乃祭天,兩者所言“天”與“上帝”,所指相同。《春秋公羊傳》桓公五年“大雩,大雩者何,旱祭也”,何休注:“君親之南郊,以六事謝過自責曰:‘政不一(案:《續漢書·禮儀志》注引作“善”)與?民失職與?宫室榮(案:《續漢書·禮儀志》注引作“崇”)與?婦謁盛與?苞苴行與?讒夫倡與?使童男女各八人舞而呼雩,故謂之雩。”據何休注,雩壇在南郊壇,所祀天神或亦同於南郊。與賈逵等有所不同的是,高誘《吕氏春秋·仲夏紀》注以雩祭“五帝”,五帝即五人帝。許慎《説文解字》則釋雩爲“夏祭,樂於赤帝,以祈甘雨也”,即以雩祭赤帝,其説或在於赤帝與“夏祭”相對應。而在許慎學説中,未詳赤帝是炎帝還是赤熛怒。

雩祭所在場所,漢儒或以雩壇位於南郊壇。至於雩祭天神,漢儒或以爲上帝,或以爲五帝(五人帝),或以爲赤帝,並不統一。東漢洛陽城南郊也設雩壇,《後漢書·鍾離意傳》載東漢明帝永平三年“北祈明堂,南設雩塲”,雩塲即雩壇場,位於明堂之南,但雩祭神祇作何,史料不明。在具體時間上,東漢衞宏《漢舊儀》載:“四月立夏旱,乃求雨禱雨而已;後旱,復重禱而已;訖立秋,雖旱不得禱求雨也。”東漢雩祭以四月爲正雩,立夏至立秋間則行旱雩。鄭玄天子雩祭説,主要見於《禮記》注。《禮記·月令》載仲夏之月,“命有司爲民祈祀山川百源,大雩帝,用盛樂”,鄭注:“雩,吁嗟求雨之祭也。雩帝謂爲壇南郊之旁,雩五精之帝,配以先帝也。……《春秋傳》曰:‘龍見而雩。雩之正,當以四月。”即鄭玄據《左傳》,以四月爲正雩,此與東漢舊制相類,但鄭玄創造性地指出,雩壇並非南郊壇,也不在明堂之南,而是在南郊之側,且雩祭天神爲五精帝,並非五人帝。鄭玄新説是否具有緯書依據,不易論定,但鄭玄新設雩壇之説,確立雩祭爲獨立祭祀,更推定雩祭五精帝,在制度層面構建出完整的五精帝祭祀體系。

結 語

漢唐皇帝天神祭祀具有特殊的宗教性,而具體天神體系的構造問題並未引起學界的充分關注。衆説紛紜的鄭玄六天説,天的數目與天帝的數目對等,六天帝説爲六天説的直接來源。鄭玄以爲郊社所祀天神即六天帝,其郊社立説與其六天帝説構成有機整體,其要有三:(一)鄭玄六天説的本質爲六天帝,昊天上帝與五精帝既存在位階等差,又爲分立關係,昊天上帝爲最尊神,五精帝爲感生帝,分王五方,遞王四時。鄭玄六天帝觀念融合《周禮》、緯書天神體系爲一,既合乎《周禮》昊天上帝、五帝之天神體系,又與緯書紫微宫天皇大帝、太微宫五精帝相契,六天帝説呈現出辰象、天神同體的特色;(二)《周禮》經文雖相對嚴整,但内在體系仍不盡統一。鄭玄據《周禮》經文郊天内容前後不一,由是結合《禮記·祭法》,以圜丘、南郊爲二;(三)鄭玄祭五精帝説主要以緯書爲底色,以南郊、四郊迎氣、明堂、雩祭均祀五精帝,構建出系統的祀五精帝理論體系(見附表1)。勞思光以爲古代中國的天帝,具有“主宰世界之地位”,而無“創造世界之地位”,而鄭玄構建的六天帝具有統轄宇宙秩序與自然秩序的神聖力量。

蕭梁皇侃《禮記義疏》、崔靈恩《三禮義宗》均據鄭注立説,而兩者祭天之説,頗有分歧。皇侃以爲“天有六天,歲有六祭:冬至圓丘一也,夏正郊天二也,五時迎氣五也,通前爲七也,九月大饗八也。雩與郊禖爲祈祭,不入數”,而崔靈恩則以爲“雩爲常祭,九也”。皇、崔兩人立説不同,而《禮記·郊特牲》疏引述崔靈恩之説,尤爲概略,其詳難知。

《禮記·曲禮》疏云:“其天有六,祭之一歲有九:昊天上帝,冬至祭之,一也;蒼帝靈威仰,立春之日祭之於東郊,二也;赤帝赤熛怒,立夏之日祭之於南郊,三也;黄帝含樞紐,季夏六月土王之日亦祭之於南郊,四也;白帝白招拒,立秋之日祭之於西郊,五也;黑帝汁光紀,立冬之日祭之於北郊,六也;王者各稟五帝之精氣而王天下,於夏正之月祭於南郊,七也;四月龍星見而雩,揔祭五帝於南郊,八也;季秋大饗五帝於明堂,九也。”《禮記·曲禮》疏謂祭天一歲有九,此與《禮記·郊特牲》疏引崔靈恩説相類。《孝經注疏》稱:“鄭義具於《三禮義宗》”,《禮記·曲禮》疏所引應本諸崔靈恩《三禮義宗》。而以上文所論鄭玄學説言之,孔穎達疏以祀黄帝時在“季夏六月土王之日”,此在今存鄭玄學説中未之見,相對於皇侃之論,崔靈恩説更契乎鄭玄之旨。

鄭王禮説,多所異同。或謂“子雍(王肅)規玄,數十百件”,或謂“王肅改鄭六十八條”。而就郊社立説言之,王肅主圜丘、南郊合一説,且祭祀時日又與鄭玄不同。《孔子家語·郊問》云:“故周之始郊,其月以日至,其日用上辛,至於啓蟄之月,則又祈穀於上帝,此二者,天子之禮也,魯無冬至大郊之事,降殺於天子,是以不同也。”王肅郊天説即本諸《孔子家語》。而《禮記·郊特牲》疏載:“崔氏(案:指崔靈恩)、皇氏(案:指皇侃)用王肅之説,以魯冬至郊天,至建寅之月又郊以祈穀。故《左傳》云‘啓蟄而郊,又云‘郊祀后稷以祈農事,是二郊也。”孔疏載王肅以魯有冬至郊天之説,此與王肅説殊異,故學者均疑之,而今本《禮記正義》所載“魯冬至郊天”,魯字應爲周字之誤。《南齊書·禮志上》引王肅説“周以冬祭天於圜丘,以正月又祭天以祈穀”,可謂明證。

王肅主張天體唯一説,以五帝即五人帝,摒棄緯書五精帝之説,“後世讖緯皆爲之名字,亦爲妖怪妄言”,且五帝亦非感生帝,“諸説乃謂五精之帝,下生王者,其爲蔽惑,無可言者也”。《隋書·禮儀志一》綜括王肅禮説:“五時迎氣及文、武配祭明堂,皆祭人帝,非祭天也。”集中體現出王肅“五帝非天”説,即五時迎氣及明堂所祀五帝,均指五人帝。質言之,鄭王郊社立説異同,在於鄭玄融合《周禮》、緯書而立説,注重經書、緯書之統一性,而王肅摒除緯書之説,多據經書及《孔子家語》立論(見附表2),其説更近於東漢光武帝、明帝時期所立郊社制度。漢魏時期郊社所祀天神成爲當時禮學家集中議定的議題,鄭玄匯通經緯與王肅偏主經書代表兩種不同的解經取徑,並分別提出兩種不同的周代天神體系與郊社制度模式,在漢唐時期皇帝祭祀中具有深遠的影響力。

(本文作者爲中國人民大學歷史學院副教授)