中国高校海归教师国内研究的热点与趋势

2023-12-18张玉丹王小青余荔

张玉丹 王小青 余荔

摘 要:本文使用Citespace对中国知网2007—2021年海归教师相关研究的核心作者、发文机构、关键主题词等进行可视化分析,并辅以内容分析法梳理研究内容、方法和趋势。发现研究热点聚焦海归教师尤其青年海归的归国适应和职业发展问题;研究重点包括海归教师个体发展、价值发挥、人才聘任、思政动态和与本土教师的比较研究等;研究方法多元化,质性研究和混合研究方法较少。高校应在重视对海归教师思想引导、绩效评估的同时建立更强有力的信任与支持机制。

关键词:高校海归教师;Citespace;可视化分析;内容分析法

中图分类号:G451.2

文献标识码:A文章编号:2095-5995(2023)03-0055-10

一、问题的提出

在全球化和国际化潮流背景下,中国改革开放四十余年来的出国留学现象逐步由“精英走向大众”,“从少数走向多数”。然而,在“出国潮”早期,学者、技术人员、留学生等人才严重流失,这与社会经济发展急需高质量人才间构成了供求错位的矛盾。为解决该问题,近年来中国政府实施了一系列如“春晖计划”、“万人计划”等强有力的高端人才引进政策,人才回流数量逐年增多。据统计,1978年至2008年间,共有139.15万人出国留学,回国人员总数仅为38.91万人,回国人数占出国留学人数的28%。1978年至新冠肺炎疫情前的2019年,共有656.06万人出国留学,其中165.62万人正在国外进行学习或研究,490.44万人已完成学业,回国人数为423.17万人,占出国留学人数86.28%。受中美政治关系紧张的影响,尤其是前特朗普(Trump)政府一系列针对中国留学生的限制性政策,美国作为中国留学生的最大目的国这一局势正在悄然发生变化。据《2021美国门户开放报告》显示,中国赴美留学人数创历史新低,“美国大学新增国际学生数量比上一年骤降46%,国际学生减少15%,中国大陆学生人数下降14.8%。”尽管拜登(Biden)现政府小范围的“纠偏”对中国学生赴美留学的限制有所放松,但可预见的是,将会有更高比例的留学人员愿意学成归来“为国效力”。

在政治经济文化多元化背景下,高等教育发展也呈现出国际化趋势[1]。“回国潮”中,拥有海外求学或工作经历等背景的“海归”教师成为我国高校可持续发展和“双一流建设”的关键性力量。然而,就目前而言,中国学术界关于中国高校海归教师的研究尚处于发展中前期阶段,对该议题展开系统严谨的文献综述不仅有助于对已有成果做出具有较为全面的梳理与总结,也能够为未来的深入研究提供方向性指引。鉴于此,本文使用Citespace文献计量工具,辅以内容分析法,对该议题的热点与趋势进行系统的梳理和分析,以期为该领域的理论发展与实践改革提供参考。

二、研究设计

(一)概念界定

学界对于“高校海归教师”的概念界定有一定争议。刘蓉洁[2]、李娟[3]、余荔[4]、朱佳妮和吴菡[5]等均做出各自的界定,争议主要集中于是否在国外获得学位,海外研究、工作时长(如有的限定为“一年及以上”或“两年及以上”),对该群体的国籍是否明确限定为非外籍等方面。综合上述已有成果,主要借鉴刘蓉洁[6]的概念界定,本研究的海归教师定义为具有在中国大陆以外的国家或地区获得学位或进修,或担任博士后、访问学者或工作一年及以上的,目前在中国高校内从事教学或科研工作的非外籍(华裔除外)全职教师。

(二)数据来源

海归教师是具有鲜明中国特色的教师群体,国外研究相对较少。由于海归教师的相关数据较难获取等原因,国内已有研究成果相对有限,Citespace数据库的建立在一定程度上受到检索条件的限制。为兼顾文献数据库建设的全面性和聚焦性,本研究以“主题含有海归教师”或者“篇关摘含有海归教师”为宽泛检索条件,不区分文献级别,以中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)数据库中高级检索的“文献”检索窗为数据来源,检索出2007—2021年中文文献共318篇,经过进一步严格筛选,在剔除会议通知、会議征稿和其它不相关文献后,最终共得到154篇符合学术规范且主题高度相关的中文文献,并将其作为分析样本纳入本文文献分析数据库。文献库的时间跨度为2007—2021年。

(三)研究方法

本研究主要采用文献计量法和内容分析法。前者以文献的外部特征为分析对象,采用数学与统计学的方法来描述、评价和预测某一研究领域的现状与发展趋势,是基于定量的研究方法[6];后者以文献的内容特征为主要研究对象,采用规范严谨的分析方法有序共现文献中显性与隐性的内容信息,是基于定性的研究方法[7]。与传统综述不同,使用Citespace等软件采用文献计量法对已有文献进行梳理具有可视化等优势。然而,单一文献计量法存在明显缺陷,如过于依赖数据统计结果而忽略对文献内容的关联性分析。因此,本研究使用文献计量法与内容分析法相结合的综合研究方法。其中,在文献计量研究方面,采用美国德雷克塞尔大学陈超美团队开发的Citespace信息可视化分析软件6.1.R6版本[8]和EXCEL作图工具对数据库核心研究及作者、核心研究机构、研究关键主题词和关键词聚类的时间序列分析等进行可视化呈现。考虑到文献计量工具的固有局限性,本研究将可视化结果作为内容分析的基础,进一步开展对重要文献的深入分析。

三、载文知识图谱基础分析

(一)核心共现作者及关键研究分析

本研究首先对建好的“海归教师”数据集进行核心作者分析。将年度区间设置为2007—2021,时间切片(Year per slice)设为1,节点类型设为作者(Author),阈值为Top50,无算法修剪,发文量区间界限设为1,得图1。

从海归教师发文作者图谱中可以看出,网络节点数为174,连线数为113,网络密度为0.0075。网络节点的大小代表核心作者的共现频次的多少,线条的数量和粗细分别代表发文作者之间的合作关系,以及合作关系的强弱[9]。观察发文作者共现频次可知,海归教师研究的核心作者共现频次普遍较低,其中共现频次最高的学者为来自上海交通大学的朱佳妮和清华大学的吴菡,两位作者的相关发文量分别为5篇和4篇。另外,来自华东师范大学的朱军文发文量为4篇。分析发文作者合作网络可知,虽然有以朱佳妮、吴菡为核心和以李奕嬴、成永军为核心的两大研究团队,但海归教师研究总体呈现团队合作少、研究独立分散的特点。当然,研究者通过对2019年前后的数据进行专门比较分析发现,近年来团队间的合作研究呈现快速增长的态势。

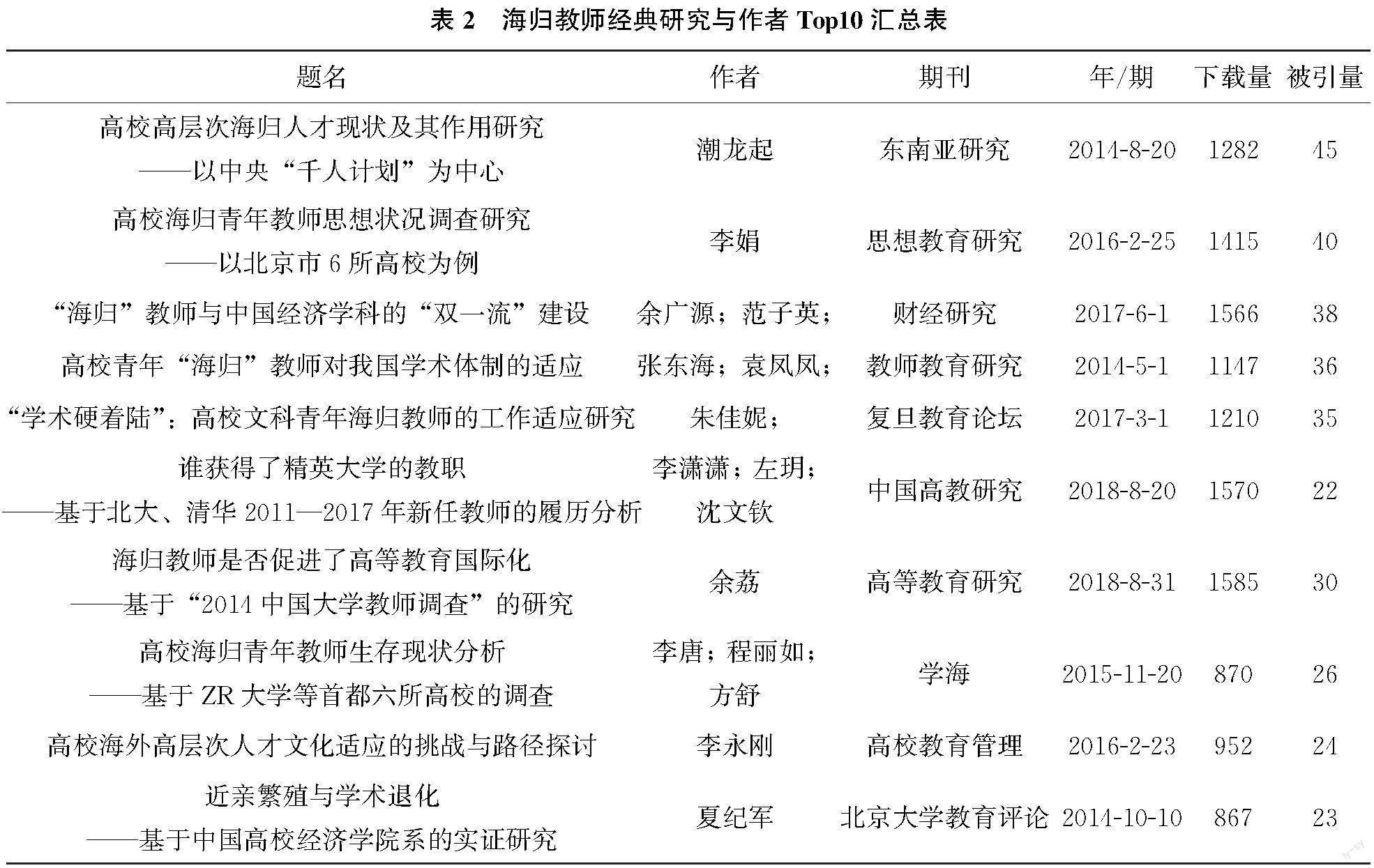

为便于比较,本文将同时有较高下载量和被引量的文献归为“经典研究”。此类研究作为相关研究领域发展的里程碑和奠基石,是追溯研究问题本源的重要参照。表2为基于文献被引量所得的海归教师经典研究Top10汇总表。从发表时间来看,这10项经典研究多现于2014—2018年间;从研究内容来看,海归教师的经典研究聚焦于海归教师的归国适应、管理政策和作用机制。具体而言,主要涉及海归教师的思想政治建设、学术适应、学术职业发展现状、对学科发展与国际化水平的建设作用和工作满意度五个方面。通过分析该10项经典研究的下载量、被引量和研究视角可以大致掌握经典研究的着眼点。

新兴研究是反映一个学术领域研究前沿的时效性指标。如表3所示,通过筛选发表时间和期刊类别整理出10项海归教师主要新兴研究的详细信息。结合表2的经典研究分析可发现:中国海归教师最新研究聚焦在海归教师与本土教师的多维度对比上,以试图对海归教师群体更加全面和理性的认识;海归教师的个人发展和价值作用仍是学界研究热点,该群体的学术职业发展的影响因素研究开始得到重视。

(二)发文机构分析

首先,如图2所示,从机构分布来看,发文总量大于两篇的院校分别有上海交通大学、华东师范大学、中国人民大学、华中科技大学和南京大学,机构发文量整体不高。从地区分布来看,海归教师研究集中于上海、北京、武汉和南京四地,说明该议题的开展与区域政治经济文化发展水平以及高等教育发展水平紧密相关。

其次,在Citespace中将年度区间设置為2007—2021,时间切片设为1,节点类型设为机构(Institution),阈值为Top50,无算法修剪,发文量区间界限设为1,得图2。海归教师研究发文机构共现图谱网络节点数为130,连线数为36,网络密度为0.0043。可以发现,海归教师研究多为高校院系部门的独立研究,机构间合作稀少,且多为地区内部或高校内部合作,而由于学缘和地缘等原因缺乏跨学科合作和跨地区合作。相关研究的发文机构整体呈现“合作少、强度低,以分散、独立研究为主”的研究特点。

(三)关键词共现与时间序列分析

关键词是反映研究热点与重点的代表性指标。在Citespace中将年度区间设置为2007—2021,时间切片设为1,节点类型设为关键词(Keyword),阈值为Top50,使用pathfinder修剪数据,设置关键词共现频次界限为3,得图3。

海归教师研究关键主题词共现知识图谱网络节点有190个,连线有322条,网络密度为0.0179,可以发现海归教师相关研究中不同关键词的共现频率较高。另外,由下页表4可知,已有相关研究中共被引频率和中心性皆高的前五个关键词为:海归教师、高校、海归人才、归国适应和组织支持,充分凸显了国内学术界对海归教师归国适应问题和人才管理问题的重视程度。而共被引频次较低但中心性较高的关键词,如 “国内高校”、“教师发展”、“青年教师”和“党员发展”等,反映出新兴前沿热点研究聚焦于青年海归教师归国发展的影响因素以及意识形态引领问题。

图3 2007—2021年关键主题词共现知识图谱

通过关键词聚类的时间序列分析则能更加清晰直观的反映2007—2021年间海归教师研究的演变历程及研究问题的复杂化倾向,并揭示出前沿研究的焦点所在(见下页图4)。值得注意的是,若观察2019年前十余年的数据可以发现,关键词几乎全部为“海归”,另外是“人才引进”和“学科发展”。

比较2019年前后关键词的演变发现,近年学界对于海归人才的科研发展和思想建设问题的关注更加密切;同时,“本土人才”在数据分析中映入眼帘,与近年兴起的海归教师与本土教师的比较研究、国际化建设、中美政治关系形势相匹配。这些研究呈现出如下特征:

一是文献多聚焦于经济学等文科教师,揭示出相对于理工科海归教师,人文社科海归教师的学术职业发展可能存在更多困难。二是从海归教师个体转移到外部环境适应和政策供给研究,更加注重海归教师与外部结构性因素的协调问题,并关注海归教师价值作用的发挥。综合看来,该部分结论与经典研究、最新研究呈现的趋势较为吻合,进一步验证了海归教师研究文献计量分析的稳健性和有效性。

四、中国高校海归教师研究的内容分析

在上述文献计量分析的基础上,该部分对已有关键文献展开内容分析。从时间维度可分为两大发展阶段,从内容上分为五大研究主题。

(一)中国高校海归教师研究的两个发展阶段

2007—2011年为海归教师研究的兴起阶段,这一时期海归教师研究热点相近且研究内容相对单一,发展缓慢。美国汉密尔顿大学的李成和复旦大学的许嫣嫣2004年论文《归国人员在高等教育领域的地位及变迁》对936名大学高层管理者、排名前25名大学2044名归国人员的数据进行分析,研究中国高等教育归国人员状况的变化趋势、分布情况与流动性[10],从而揭开了国内学术界对中国海归教师研究的序幕。2007—2011年间,发文量一直在1-3篇间波动;2012年开始,发文量突破3篇并呈波动式缓慢增加。

2012年至今为海归教师研究稳定增长、深化发展和理性反思的阶段。研究数量可能与海归教师的发展规模有关联,随着海归教师群体的壮大,对该群体的研究也成为学术热点。2014年发文量攀升至12篇,并得到保持,同年引文量达到第一个高点:125次。2015年起出现海归教师与本土教师的比较研究,标志着海归教师研究进入深化发展和理性反思阶段。研究热点与内容进一步拓展细化,研究前沿更新速度加快。

(二)中国高校海归教师研究的五大主题

1.海归教师个体发展研究

海归教师个体发展状况是早期的研究焦点,该阶段侧重于海归教师个体发展的过程性研究,主要包括高校海归教师的适应性和生存发展两个方面。

第一,海归教师适应性研究兴盛于2007至2022年海归教师研究的中后期,主要有学术适应性和文化适应性研究两部分。在学术适应性的代表研究中,张东海和袁凤凤通过分析17位高校青年海归教师的访谈资料发现海归教师面对学术发表、职称评聘和项目申请等问题时可能采取顺应、利用制度、坚守或逃避的适应策略[11]。朱佳妮使用质性研究方法研究发现青年文科教师群体在身份转变、课题申请和论文发表上困难重重,且对国内行政力量占主导的高校管理职称晋升体制,单一量化、不尊重学科发展特点的科研成果评价机制缺乏学术认同感,并探索了高校文科青年海归“学术硬着陆”的原因和影响该群体工作适应的因素[12]。在文化适应性的代表性研究中,李璐对国内海归人员反向文化适应进行研究综述发现已有研究主要分为文化身份认同与文化适应的社会学研究、跨国公司对海外归国员工的管理学研究以及精神健康、压力应对的心理学研究三个方向[13]。在后续的研究中,第一类文化适应研究,如高灵新基于Hofetede的文化维度理论分析河北高校的67名留美海归教师的数据,发现该群体对中国集体主义、高权力距离和低不确定性规避的文化存在一定程度的不适应[14]。而马慧等的研究综合考察了青年海归教师的学术适应和文化适应等的发展困境[15]。上述研究主要以青年海归教师为研究对象,多采用质性研究方法。该阶段的成果为海归教师适应性研究奠定了较为扎实的实证基础。

第二,高校海归教师生存发展状况研究贯穿于海归教师研究兴起、扩张与兴盛的各个阶段。谢红梅等分析某高校93名青年海归教师的生涯发展状况,发现他们存在“生活压力大”,“对当前高校的职称晋升、学术评价制度和行政性服务保障工作认可度低”等问题[16],李唐等的研究以北京六所高校74名青年海归教师为调查对象[17],楼晓玲等对1997—2000年间在北上广深等8个城市的22所高校460名留学归国人员开展研究[18],均发现类似问题。海归教师学术发展的影响因素随之成为学界的关注重点。刘蓉洁研究影响高校海归教师生存状态的外在因素和内在因素,前者包括政府政策、高校制度和环境作用等,后者包括个人特征和心理状态等关键因素[2]。周默涵等对上海21所高校447 名海归教师数据分析发现,工具性支持(如职称与学科因素)对科研进展满意度有显著影响;情感支持和信息支持(如高校海归教师与同事科研合作的愉快程度、对院系工作氛围的认同程度)与海归的教师科研进展满意度有显著正向影响[19]。吴菡等采用混合研究方法发现学缘影响海归教师学术职业平台选择和工作机会的获得,该群体与海外导师联系的频率对其学术职业发展有显著的积极影响[20]。总体看来,影响海归教师生存发展的因素均可分別纳入外在和内在两大因素,前者扩展了环境作用的具体指标,后者增加了海归教师自身的学缘和海外人际关系维护。

2.高校海归教师价值作用研究

海归教师价值作用的研究热度仅次于个体发展研究,此类研究着力评估海归教师群体的社会价值发挥的客观结果,相关研究兴盛于研究中后期,主要包括海归教师教育教学、科研成果、学科发展和国际化建设四个方面。

教育教学方面,陈工等针对厦门大学89名海归教师研究发现该群体借鉴国外研究生教育培养的先进之处,可加强我国研究生的教育教学建设[21]。陈燕针对某校10余名海归老师研究发现,在海外留学中主动适应契约文化的海归教师通过提高学生的契约意识,在课堂管理、教学活动安排和成绩管理上对课堂文化进行了重塑[22]。

科研成果方面,张玮佳通过对比某高校87名海归教师和91名本土教师,并展开学科异质性分析,发现海外留学经历能够在一定程度提高教师的科研能力和学术产出,但在专著、译著与年平均获奖次数等方面存在消极作用[23]。余广源利用902位“双一流”建设高校经济学科海归教师的数据,分析发现海归教师对英文论文发表数上具有较大贡献,回国前有一定科研成果的海归教师在回国后发表高水平英文论文的可能性更高[24]。

学科发展方面,余广源和范子英针对44所现“双一流”高校的902名经济类学科海归教师的数据分析发现,海归教师的毕业学校排名对其发文数量和发文影响力有积极作用,该研究发现为师资引进提供了实证依据[25]。楼晓玲等采用混合研究法发现高校海归教师具有抬高学术起点、推动学科建设、造就新一代的学科带头人、提高科研能力与水平和繁荣国际学术交流等五项优势,并发挥了国际化辐射和网络节点的特殊作用[18]。

国际化建设方面,王颖等分析全国12所高校材料学科博士生数据发现,海归教师指导的博士生更多的在SCI一区和三区发表论文[26]。苏志等以北京市某市属高校的“海归”经济管理学院为例开展学生学习行为国际化调查,该院教师皆具有海外留学经历,采用全英文或双语教学,教材和教学方法与国际接轨。研究发现该院学生的学习投入和学业成绩水平较好,对海归教师的教学水平评价和满意度较高,国际化“导师制”对学生的身心发展具有积极作用,但学生在国际化视野和学习能动性上仍有提升空间[27]。该研究对院校国际化建设具有一定参考价值。

上述这些研究可以看出,海归教师价值作用发挥在当前高校的教育教学、科研成果、学科发展和国际化建设等方面是比较充分、比较全面的,但在个人学术产出的转化(如获奖)、对学生国际化视野和学习能动性的提升等方面还可以进一步加强。

3.海归教师人才引进与管理政策研究

高校海归教师人才引进和管理政策研究自“回国潮”以来缓慢升温,近两年愈发受到重视。核心关注该主题的研究较少,大多分散在如海归教师满意度、学缘研究或知识分享意愿等相关研究的结论建议部分。朱军文和李奕嬴的研究团队的相关研究成果较为丰富。海归教师的人才引进方面,朱军文和王林春使用混合研究方法从政策供给内容、强度和个体需求类型、强度两大方面分析了在沪高校海归青年教师引进政策供给与海外拟归国青年人才个体需求的匹配状况,发现政策供给与海外拟归国青年人才个体需求之间整体匹配程度一般,存在错配和未配问题[28]。李奕嬴和朱军文对我国20个城市的379位海归青年教师首聘期工作满意度研究发现地域差异明显,并建议一线、新一线和二线城市的海归人才引进政策应聚焦本地的制约因素进行具体设计[29]。

海归教师管理政策方面,李奕嬴和朱军文以全国48所研究型大学1979—2017年期间归国的541名教师为样本,针对海归教师在首聘期的总体满意度以及薪酬待遇、文化适应、工作自主性、压力和科研团队等各项指标满意度较低的现状,最终提出增加海归教师工作自主性和职业认同感、提高基础薪资和建立稳定的薪酬增长机制等建议[30]。徐笑军[31]和余晓飞 [32]根据实证研究结果建议海归教师管理应结合海归教师满意度和群体特征进行针对性的优化改革。另外,吴菡和朱佳妮对清华大学、北京大学、复旦大学和上海交通大学四所高校2664名海归教师样本分析发现海归教师拥有本校学缘关系的比例较高,并从建设一流学科、引进世界一流人才和优化人才选拔机制三个方面提出优化海归教师管理的政策建议[33]。陈琳等以344位天津市高校海归教师的样本数据,探究了其知识分享意愿的内在机制与影响因素,认为在对海归教师的管理实践中,应注意通过制度建设和培训降低海归教师和同事之间的工作方式差异冲突,加强认知层面的积极引导,积极营造团结互助、具有归属感的团队氛围[34]。

上述研究可以看出,当前研究尽管集中在少数研究团队,但研究大多为基于调查数据的实证研究,具有较高说服力。由此可见,对于人才引进政策的供给可以考虑海归人才需求和地域差异;在管理政策方面,提倡增加海归教师的工作自主性、职业认同感、薪资稳定性和吸引力、学术支持力度,同时营造海归教师与同事间团结互助的氛围等。这些研究成果对高校提高人才引进工作的科学性和管理政策的人本意识等方面具有较大的借鉴意义。

4.海归教师思想政治党建研究

海归教师思政党建研究始于2014年,在2015年达到第一个发文高峰且保持研究热度至今。此类研究主要集中于高校海归教师思想政治认同和党建工作两个方面。代表性研究成果中,李娟以北京市6所高校221名海归教师样本,通过描述性统计和访谈发现,该群体的思想状况整体良好,但存在政治认同有待深化和个人心理思想不够成熟等问题[3]。田雪梅等对西部某“211”高校158名海归教师的定量研究发现,海外经历能够通过个人特征与国外认知塑造影响国内政治认知,且海归教师的党建活动存在较多问题[35]。胡雪娜和李华师以北京理工大学教师思想政治工作为例,针对新时代高校青年海归教师思想政治工作面临的挑战,结合北理工的具体实践与探索,提出要从加强组织领导、构建思想政治工作体系、推进文化育师、强化管理服务并举等多维度加以落实,强化海归青年教师的思想政治工作效果[36]。任惠兰指出要灵活实现对海归教师的价值引领,增强党组织的凝聚力[37]。

该主题的研究虽然起步晚但研究規模较大,文献数量高达26篇,约占文献总数的17%,充分彰显出近年来国家、高校和学术界对海归教师群体的思想政治建设工作的重视程度。不过,整体研究仍处于初级发展阶段,相关研究以思辨研究为主,理论深度有待深化;调查研究较少,问卷信效度模糊,样本量小导致代表性不足,所使用统计方法的严谨性和科学性有一定提升空间,政策结论的建设性和实效性亦有待提高。

5.海归教师与本土教师的比较研究

比较研究是海归教师研究的新兴热点之一,比较对象涵盖海归教师和本土教师的教学、科研、人才培养、国际化建设以及薪资待遇等多个方面。最近五年的研究表明,研究者已经不满足于单独研究海归教师的价值作用,而更热衷于对比海归与本土教师的差异。教学方面,马莉萍和张心悦采集了某研究型大学1516名教师的7081条课程数据研究发现,海归和本土教师的本科教学质量存在学科差异,并指出这与职业周期有关[38]。科研方面,闵韡运用35所研究型大学的3614份教师数据研究发现海归教师在高层次人才占比、国际交流压力等方面具有优势[39]。不过,在人文社科的科研生产力方面存在争议,如闵韡认为海归教师在高质量论文产出上具有优势,而叶晓梅和梁文艳以中国研究型大学 46 个教育学院(部) 的1628名教师为研究样本研究发现海归教师和本土教师的科研生产力并无显著差异[40]。人才培养方面,李澄锋等运用2017年“中国博士毕业生调查课题”的8207份博士生数据研究发现海归教师的博士生在国际论文产出上更占优势[41]。国际化建设方面,余荔使用“2014中国大学教师调查”数据,研究发现海归教师在发表国际期刊论文、国际化教学和国际合作与交流方面更有优势,但在发表国内论文方面不及本土教师[4]。还有研究关注海归和本土教师的薪资差异,杜江和陈昭志的研究表明,在我国台湾地区高校教师中,本土博士、美国海归博士与其他海归博士的薪资存在显著的差异[42]。

总体而言,本土教师与海归教师孰优孰劣应具体问题具体分析,没有统一的标准更不能一概而论。上述研究采用的样本规模较大,但由于海归教师追踪数据的难获取性,大多数样本为截面数据,面板数据缺失,这可能会使得研究结果存在一定程度的不确定性。后续研究可着力于构建面板数据库以提高研究结果的解释力。

五、结论与讨论

(一)结论

本研究基于2007—2021年CNKI文献的可视化统计,结合内容分析法研究发现,关于中国高校海归教师的国内研究热点聚焦于海归教师尤其是青年海归的回国适应、职业发展和工作绩效,具体包括海归教师的个体发展、价值作用发挥、政治思想动态、人才引进与管理以及海归教师与本土教师的比较研究五个方面;所使用研究方法呈现多元化趋势,主要包括问卷调查法、访谈法和文本分析法,定量研究逐年增多,质性研究和混合研究有待进一步加强。

(二)讨论

综上所述,国内海归教师研究起步较晚,文献数量有限但主题丰富、内容多样。研究视角上,相关研究从侧重微观群体特征转向宏观与微观、理论与实践相结合的综合性研究,不再局限于高校海归教师适应性、个体满意度等具体问题的探索而增加了对海归教师群体与外部高校服务管理、学科建设、国际化发展等因素间关系的研究,尤其是海归教师和本土教师的比较研究较为深入。研究观点上,不仅注重海归教师通过调节个体内部“满意度”去“适应”外部环境,也逐渐强调通过外部环境的改善为海归教师创造有利条件。研究朝向兼顾“精深化”、“高立意”和“全布局”方向发展。

研究内容上,未来的研究趋势可能有如下几个方面。第一,已有个体发展研究揭示了中国高校海归教师,尤其是青年海归教师群体在人脉关系、薪酬待遇、职称晋升、学术评价和行政管理等面临的问题,但解决方法的可操作性有待加强,同时需要纳入海归教师的立场和声音。第二,结合可视化分析图谱与价值作用的研究成果可发现,海归教师对学科发展和国际化建设的价值研究有望发展成为近期研究熱点。第三,2007—2021年中后期的思政党建研究是本研究领域的重要特点。第四,高端青年海归人才引进政策实施效果的评估仍将是“常读常新”的热点研究。第五,海归教师与本土教师的比较研究从一个侧面体现出相关研究过于注重科研发表而忽略教学、社会服务和国际化建设。另外,十五年间的研究议题,其实最终皆不约而同地指向了促进相关学术体制、管理机制优化改革的美好愿景,海归教师人才引进和管理政策研究的持续升温也体现了学术界对这一愿景的密切关注。同时,这也是海归教师研究近年来的突破难点和重要发展方向。

研究方法上,整体从思辨研究向理论结合实证研究的模式转变。问卷调查、质性访谈、文本分析法和比较研究法等众多方法被越来越多地运用到海归教师研究当中。其中,海归教师的思想党建、满意度、生存与发展现状研究更“青睐”问卷调查法,适应性研究开始在定量研究基础上增加了质性访谈,基于履历分析的文本研究法多出现在价值作用研究当中,而人才引进与管理和比较研究使用的研究方法则更为灵活多样。总之,海归教师研究愈发重视研究方法的实证性和多元化,混合研究成为未来研究的发展方向。需注意的是,大样本的定量研究不断增多,但定量研究中截面数据偏多、面板数据缺失的问题普遍存在。增强研究的实证性和学理性,以及长期追踪调查乃至因果推断方法的引入是未来研究方法上的发展着力点。

中国高校海归教师相关研究既是学术界对海归进高校所存在问题的自我反思和批判,亦是高等教育国际化建设中人才引进与管理政策不断深化改革的具体体现。2007至2022年间,研究文献数量增长加快,研究议题不断复杂分化的同时也孕育着新兴活力,但相关研究的进一步发展面临步入“深水区”的挑战。整体而言,对于海归教师队伍建设,既应积极重视海归人才如何引进,更应充分关注如何助力海归教师的职业发展和学术潜力激发。在疫情期间以及疫情结束的当下,国际政治关系风云变幻,海外留学生回国潮已成潜在的趋势。因此,未来研究应在如何让海归教师“人尽其才”上进一步聚焦,包括深入探讨该群体对学科发展、国际化建设的作用,高校学术的生态环境改善、服务管理制度改革、思想引领建设[43],以及绩效考核之外强有力“信任机制”[44],更加有力地保障海归教师个人价值与社会价值的最大化实现。当然,该研究领域重点、痛点、难点和盲点的解决离不开国家、高校和海归教师群体等利益相关体的协同攻关,亦需要跨学科、多领域的科研团队协作破局。

参考文献:

[1]袁本涛,潘一林. 高等教育国际化与世界一流大学建设:清华大学的案例[J]. 高等教育研究, 2009, (9):23-28.

[2] 刘蓉洁. 高校“海归”教师生存环境与生存状态研究[D]. 上海交通大学, 2010.

[3] 李娟. 高校海归青年教师思想状况调查研究——以北京市6所高校为例[J]. 思想教育研究, 2016 (2):124-127.

[4]余荔. 海归教师是否促进了高等教育国际化——基于“2014中国大学教师调查”的研究[J]. 高等教育研究, 2018,39(8): 66-76.

[5]朱佳妮, 吴菡. 一流大学建设高校海归教师科研表现自我评价的调查分析[J]. 高等教育研究, 2018, 39(12):59-64.

[6]中国科学技术培训中心. 迎接交叉科学的时代[M]. 北京:光明日报出版社,1986:34-36.

[7] 郑文晖. 文献计量法与内容分析法的比较研究[J]. 情报杂志, 2006, 25(5):31-33.

[8] 陈超美, 陈悦, 侯剑华,等. CiteSpaceⅡ:科学文献中新趋势与新动态的识别与可视化[J]. 情报学报, 2009(3):21.

[9]吴春雅,江帆,袁云云. 农村社会资本研究的进展、热点及趋势——基于Citespace的可视化图谱分析[J]. 世界农业, 2019(9):21-29+37+135.

[10]李成,许嫣嫣. 归国人员在高等教育领域的地位及变迁[J]. 复旦教育论坛, 2004, 2(1): 26-38+89.

[11]张东海,袁凤凤. 高校青年“海归”教师对我国学术体制的适应[J].教师教育研究,2014, 26(5):62-67.

[12]朱佳妮. “学术硬着陆”:高校文科青年海归教师的工作适应研究[J].复旦教育论坛,2017,15(3):87-92.

[13]李璐. 海归人员反向文化适应研究综述[J].山西农业大学学报(社会科学版),2014,13(6):576-580.

[14]高灵新. 基于文化维度的高校“海归”教师跨文化逆向性适应研究[J]. 中国成人教育,2017(10):48-52.

[15]马慧,张宁. 高校青年海归教师的成长发展困境及对策研究[J]. 江苏高教, 2020(2): 91-95.

[16]谢红梅, 徐小军, 吴丹青. 高校归国青年教师生涯发展状况分析[J]. 当代青年研究, 2012(10):19-24.

[17]李唐, 程丽如, 方舒. 高校海归青年教师生存现状分析——基于ZR大学等首都六所高校的调查[J]. 学海, 2015, (6):210-216.

[18]楼晓玲, 陈昌贵, 高兰英. 我国高校留学人员回国后发挥作用状况与分析[J]. 清华大学教育研究, 2000(3):89-97.

[19] 周默涵, 朱佳妮, 吴菡. 组织支持对高校海归教师科研进展满意度的影响分析——以上海21所高校为例[J]. 高教探索, 2019(12): 101-107.

[20] 吴菡, 朱佳妮, 周默涵. 学缘和海归教师学术职业发展——一项基于上海高校的混合研究[J]. 复旦教育论坛, 2020, 18(2):51-57.

[21] 陈工,马舜,吴圣芳. 对国外研究生教育培养过程的认识与思考——基于厦门大学海归教师座谈会与问卷的调研[J]. 河南教育學院学报(哲学社会科学版),2015,34(6):45-49.

[22] 陈燕. 契约印象:海归教师重塑高校课堂的跨文化分析[J]. 华侨华人历史研究,2016(3):27-34.

[23] 张玮佳. 我国公派出国留学对大学教师学术成果影响研究[D]. 广东:华南理工大学, 2015.

[24]余广源. 中国经济学科“海归”教师发表国际期刊论文研究[D]. 武汉:华中科技大学,2017.

[25] 余广源,范子英. “海归”教师与中国经济学科的“双一流”建设[J]. 财经研究,2017,43(6):52-65.

[26]王颖, 张跃冬, 邓峰. 海归导师与博士生国际高水平论文发表--基于博士生培养全过程关键要素的实证研究[J]. 学位与研究生教育, 2022(12):72-80.

[27]苏志,侯蕾,雷露. “海归”学院的学生学习行为国际化了吗[J]. 课程教育研究,2017(27):247-248.

[28]朱军文,王林春. 海归青年教师引进政策供给与需求匹配研究[J]. 高等教育研究,2019,40(6):18-24.

[29]李奕嬴, 朱军文. 高校海归青年教师首聘期工作满意度的地域差异研究——基于2008-2017年20所城市调查数据的分析[J]. 高等教育研究, 2018, 39(11):61-68.

[30]李奕嬴, 朱军文. 高校海归教师首聘期工作满意度演进: 1979-2017 年的实证研究[J]. 复旦教育论坛, 2020, 18(2): 45-50+71.

[31]徐笑君. “海归”教师工作满意度调查分析[J]. 人力资源,2009(21):35-37.

[32]余晓飞. 基于工作满意度视角的高校“海归”教师人力资源管理政策研究[D]. 上海:复旦大学,2009.

[33]吴菡,朱佳妮. 学术DNA:我国高校海归教师的学缘研究——以清华大学、北京大学、复旦大学和上海交通大学为例[J]. 江苏高教,2018(4):49-53.

[34]陈琳, 张宇, 袁庆宏. 高校海归教师的同事间异质性对知识分享意愿的影响:团队归属氛围感知与信任的作用[J]. 教师教育研究, 2019(6): 39-46+63.

[35] 田雪梅, 杨祖才, 王磊. 高校海外归国教师党建状况分析——以西部某"211"大学为例[J]. 西南交通大学学报(社会科学版), 2015, 16(6):42-48.

[36]胡雪娜, 李华师. 新时代高校海归青年教师思想政治工作的现实路径与思考——以北京理工大学教师思想政治工作为例[J]. 北京教育(德育), 2020(6): 35-38.

[37]任惠兰. 高校海归教师发展党员中的价值认同研究[J]. 上海理工大学学报:社会科学版, 2022, 44(2):5.

[38] 马莉萍, 张心悦. 研究型大学海归教师与本土教师本科教学质量的比较研究[J]. 中国高教研究, 2020(10): 54-61.

[39] 闵韡. 外来的和尚会念经?——“海归”与本土学者职业特征之比较[J].中国高教研究,2019(8):70-76.

[40] 叶晓梅,梁文艳. 海归教师真的优于本土教师吗?——来自研究型大学教育学科的证据[J].教育与经济,2019(1):75-86.

[41] 李澄锋,沈文钦,陈洪捷. “海归”博导比“本土”博导的博士生指导水平更胜一筹吗?——基于中国博士毕业生调查数据的分析[J].清华大学教育研究,2019,40(2):126-132.

[42] 杜江, 陈昭志. 中国社会科学院研究生院学报, 2020(3): 102-112.

[43]罗丽华.以高质量党建激发高校教师队伍创新活力的思考——华中师范大学人工智能教育学部的实践探索[J].教师教育论坛,2022,35(1):4-7.

[44]阎光才. 新形势下我国留美高层次人才回国意愿和需求分析[J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2016, 4(3):79-85.

Hotspots and Trends of Domestic Research on

Returnee Teachers in Chinese Universities

Zhang Yu-dan, Wang Xiao-qing, Yu Li

(1.Institute of Higher Education, East China Normal University, Shanghai 200062;

2. School of Education, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan Hubei 430074)

Abstract:In this paper, Citespace is used to visually analyze the core authors, publishers, key subject terms of the researches on returnee teachers of CNKI from 2007 to 2022, and supplemented by content analysis method to sort out the research contents, methods and trends. It has been found that the hotspots of research focus on the adaptation and career development of returnee teachers, especially young returnees. The research content focuses on the individual development, value play, talent recruitment, ideological and political dynamics of returnee teachers, and comparative studies between returnee teachers and local teachers. The research methods are diversified, but qualitative research and mixed method research are rare. Universities should establish a stronger trust and support mechanism while emphasizing the guidance of returnee teachers' ideas and performance evaluation.

Keywords:academic returnees; Citespace; visualization analysis; content analysis method