孟河医派安胎核心方治疗先兆流产合并绒毛膜下血肿患者临床疗效观察*

2023-12-15潘赟琰符圆圆李淑萍

潘赟琰,符圆圆,李淑萍

江苏省常州市中医医院 江苏 常州 213004

绒毛膜下血肿(SCH)是指子宫壁滋养细胞部分脱离引起的绒毛膜下出血,血液积聚在绒毛膜与底蜕膜之间,形成血肿[1]。目前西医主要治疗方案是抑制宫缩,改善高凝状态,调节免疫[2],无法完全满足临床的治疗需求。从古至今,中医在保胎治疗上独具优势。先兆流产合并绒毛膜下血肿属于中医“胎动不安、胎漏”的范畴。我们前期通过中医传承辅助平台(V2.5)软件对孟河医派安胎文献进行数据挖掘,研究其临床用药规律及特点,凝练提升得到孟河医派安胎核心方,药物组成:川断肉、桑寄生、苎麻根、厚杜仲等。全方共奏补肾健脾,益气养血,安胎止血之效[3]。本研究回顾性分析孟河医派安胎核心方联合西药治疗先兆流产合并绒毛膜下血肿患者的临床疗效。

资料与方法

1 诊断标准

1.1 西医诊断标准[4]①有停经史,超声提示宫腔内可见孕囊;②有或无阴道出血、有或无腹痛、有或无腰酸及小腹坠胀等;③超声提示孕囊周围有低回声或无回声的液性暗区,提示绒毛膜下血肿。

1.2 中医诊断标准[5]脾肾亏虚型:小腹隐痛下坠或阴道流血;腰酸膝软;神疲乏力;眼眶黯黑,面色晦黄,面颊部黯斑;头晕耳鸣;纳呆便溏;夜尿频多。舌淡胖色黯,脉沉细滑,尺脉弱。

2 纳入和排除标准

2.1 纳入标准 ①符合脾肾虚弱型先兆流产合并绒毛膜下血肿的诊断标准;②孕周≤12 周;③无其他器质性病变。

2.2 排除标准 ①血液系统疾病导致的先兆流产;②合并感染或重要脏器疾病;③先天性生理缺陷或畸形、宫腔黏连;④对药物治疗过敏;⑤精神状况异常;⑥服用免疫调节药物或正在参加其他药物临床试验。

3 一般资料

选取2021 年3 月—2022 年6 月江苏省常州市中医医院妇科收治145 例先兆流产合并绒毛膜下血肿患者的临床资料进行回顾性分析,根据治疗方法不同分为观察组(72 例):口服中药孟河医派安胎核心方+地屈孕酮;对照组(73 例):单纯口服地屈孕酮。观察组平均年龄(28.96±3.13)岁,怀孕天数(58.74±9.71)d,对照组平均年龄(28.66±3.11)岁,怀孕天数(56.37±10.59)d。2 组对比无统计学差异(P>0.05)。

4 治疗方法

4.1 对照组 单纯西药:地屈孕酮片(达芙通,Abbott Biologicals B.V. 10mg/片),每次10mg,每8h 口服一次,服药2 周。

4.2 观察组 在对照组基础上给予孟河医派安胎核心方。安胎核心方组成:川断肉15g,桑寄生30g,苎麻根30g,党参10g,炙黄芪10g,阿胶10g(由江苏亚邦中药饮片有限公司提供的中药)。1 剂/d,水煎服,每次200mL,2 次/d,饭后1h 服用,服药2 周。

5 疗效判定标准

参考常见疾病诊疗标准拟定[6]。治愈:临床症状消失,B 超提示胎儿存活,宫腔积血消失;显效:临床症状减轻,B 超提示胎儿存活,宫腔积血减少>60%;有效:临床症状减轻,B 超提示胎儿存活,宫腔积血减少30%~60%;无效:临床症状无明显改善,B 超提示胚胎存或者胚胎停育,宫腔积血增加或者无明显减少。

6 观察指标

6.1 临床疗效 包括治愈、显效、有效和无效。

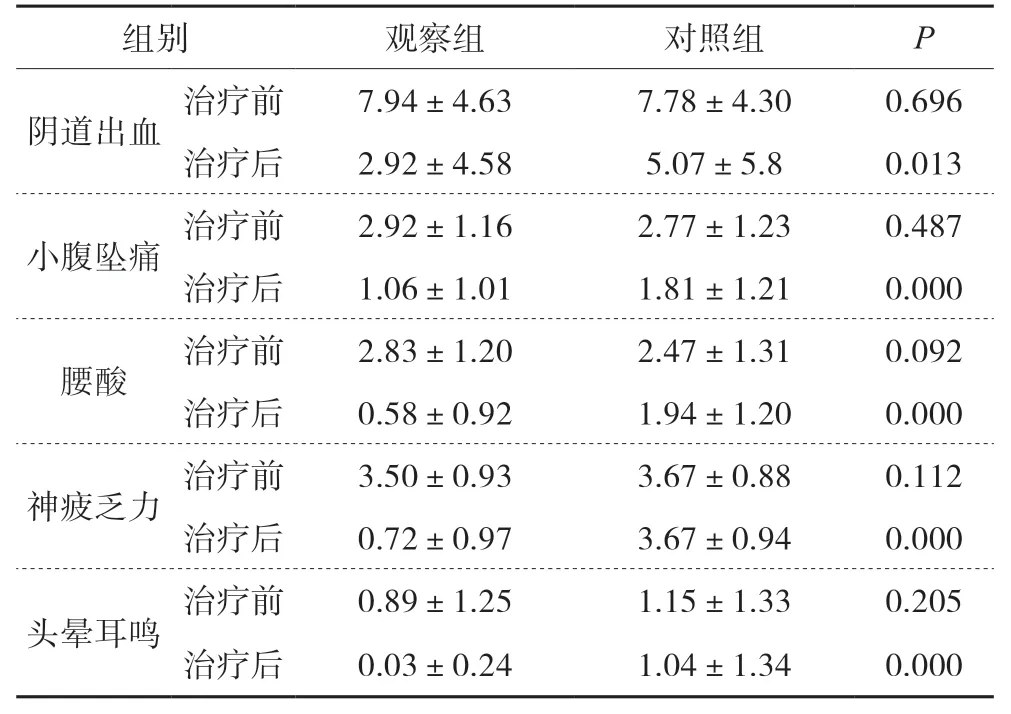

6.2 中医症状积分[5]参照罗颂平主编的《中医妇科学》中先兆流产脾肾两虚证候标准,将治疗前后阴道出血、小腹坠痛、腰酸、神疲乏力、头晕耳鸣,按症状轻重计分,症状重度、中度、轻度、无症状分别记6、4、2、0分。

6.3 超声监测血肿大小=(横径×前后径×纵向径)cm3×0.52[7]。

6.4 妊娠结局 包括足月产、流产、死胎、早产。

7 统计学方法

统计分析将采用SPSS 26.0 统计分析软件进行数据处理。计量资料采用均数±标准差()表示,组间比较采用采用独立样本t检验;组内比较采用配对样本t检验,计数资料组间比较采用χ2。P<0.05 表示差异有统计学意义。

结 果

1 临床疗效

观察组总有效率为90.28%,对照组总有效率71.23%,2 组比较χ2值8.438,P值为0.004<0.05,差异有统计学意义。见表1。

表1 治疗前后2 组患者总疗效比较

2 中医症状积分比较

治疗前2 组组间中医证候评分比较P>0.05,差异无统计学意义。治疗后观察组中医症状积分较对照组显著下降,差异有统计学意义(P<0.05)。提示观察组治疗明显优于对照组。见表2。

表2 治疗前后2 组患者中医症状积分比较()

表2 治疗前后2 组患者中医症状积分比较()

?

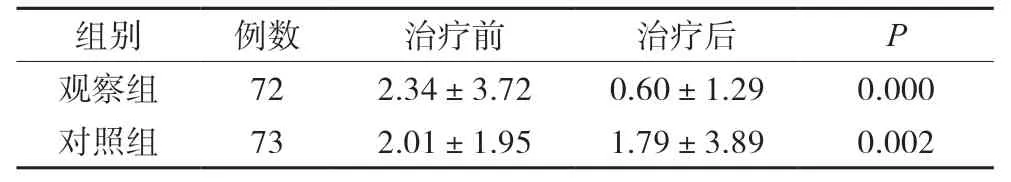

3 血肿大小

治疗前2 组组间血肿大小比较P=0.55>0.05,差异无统计学意义。治疗后两组患者血肿大小均下降,与治疗前相比有显著差异(P<0.01)。治疗后2 组组间比较,P=0.03<0.05,有统计学差异,提示观察组治疗优于对照组。见表3。

表3 治疗前后2 组患者血肿大小比较()

表3 治疗前后2 组患者血肿大小比较()

?

表4 2 组患者妊娠结局比较

4 2 组妊娠结局的比较

观察组妊娠结局优于对照组,P<0.05,死胎、早产发生率2 组无差异。

讨 论

绒毛膜下血肿的西医发病机制不明确,目前认为主要与高龄、免疫紊乱、辅助生殖、激素失调、凝血功能障碍、外伤、药物(如阿司匹林)、感染因素等有关[8-9]。从中医角度出发,我们认为脾肾亏虚为绒毛膜下血肿的发病之本。《女科经纶》云:“女之肾脉系于胎,是母之真气,子之所赖也,若肾气亏损,便不能固摄胎元”,因此胎元健固依赖肾气充盛,胚胎的发育又依赖母体气血精微的滋养,若母体肾气不足,冲任受损,脾虚气血不足,血失固摄,则离经之血积于胞宫,故而导致绒毛膜下血肿,离经之血日久化瘀,导致血不归经,出现阴道出血不止。岭南罗氏妇科认为妊娠合并宫腔积血的主要病机是脾肾亏虚,兼夹有瘀,其中血瘀为标,是某个阶段的现象,而脾肾不足,冲任不固为本[10]。

孟河医派素有“吴中医学甲天下,孟河名医冠吴中”的美誉,在立法上主张和法缓治,用药上主张平淡轻灵[11]。孟河医家治疗妇科妊娠疾病经验丰富,认为安胎需治本,丁甘仁认为“腰为肾府,胎脉系于肾”,其亦认为 “脾虚不能统血……脾得健运复常,则生气有权,而胎元易充易熟矣”[12]。因此治疗本病当重补肾健脾,我们前期根据孟河医派师承脉络图,选取历代孟河医家安胎文献进行整方处理,分别建立助孕、安胎数据库,并对高频中药进行关联规则分析、系统聚类分析,聚类得到五大类安胎药物组合[3]。李淑萍教授认为脾肾虚弱为治疗先兆流产之本,从而提炼出孟河医派安胎核心方,方中的川断肉、桑寄生具有补肝肾、固冲任、安胎元之功效,为补肾安胎要药,补乙癸以奠先天之根基,肾旺自能荫胎。其中续断有调利血脉之功,起到了行气活血止血的作用,使补而不滞。党参、炙黄芪健脾益气,气血生化有源,资后天生化之源而长胎;苎麻根清肝热安胎止血,阿胶为血肉有情之品,为益气养血之佳品,具有补血止血、滋阴润燥安胎之功。对于胎漏、胎动不安的妊娠妇女,夏桂成[13]教授认为补养肾气,以固先天之本是其主要治法,但女子以血为主,孕后血聚养胎,需在补养肾气的方药中结合养血,并将阿胶灵活运用于临床安胎。苎麻根、阿胶清热滋阴,可反佐方中药物温燥之性。全方用药补肾健脾,益气养血,推动气血运行,气血充盛则胎元健固,血行归经故而血止。

现代药理研究表明,续断、桑寄生具有安胎、抑制子宫平滑肌收缩、镇痛作用[14]。党参、黄芪均具有调节免疫平衡、抑制血小板聚集的作用[15-16]。阿胶[17]具有抗贫血、调节免疫、提高卵巢血供、增强子宫内膜容受性、提高妊娠率的作用。基于网络药理学研究苎麻根[18]治疗自然流产的作用机制,发现苎麻根是通过免疫、凝血、凋亡,神经系统调控等几个方面进行的。由此可见,该方药物具有抑制子宫收缩、调节免疫、抗血小板聚集、止血、止痛等作用。结合中医及西医的发病机制,从理论上均体现了该方药有治疗先兆流产合并绒毛膜下血肿的作用。

并且通过我们临床研究表明,治疗后孟河医派安胎核心方加西药治疗的总有效率(90.28%)明显优于单纯西药组(71.23%),并且从血肿大小、中医症状积分及妊娠结局等方面,中药联合西药治疗均优于单纯西药治疗。由此可见,孟河医派安胎核心方加西药治疗改善了先兆流产合并绒毛膜下血肿患者的临床症状、妊娠结局,并为其在临床上提供了可行和有效的治疗方法。由于研究时间较短、样本量较少,研究结果可能存在一定的偏差,需继续扩大样本量,其具体作用机制还有待进一步研究。