江西贵溪崖墓出土乐器探论

2023-12-12刘健婷

刘健婷,杨 卉

(南昌大学艺术学院,江西南昌 330000)

1979年,江西省鹰潭市贵溪县(今贵溪风景区)发现一批战国早期墓葬,出土包括乐器在内的大量遗物,经研究属“干越”文化遗存[1]。干越属古代百越民族的一个分支,早在西周时期,干越人就建立了自己的方国,主要活动区域在今江西省鄱阳湖一带。贵溪出土的这批墓葬均为“崖墓”,采用悬棺葬制,这是干越较为典型的墓葬形式。在川、滇、闽、赣、粤等省,均有相似葬式的遗迹,考古发现表明,悬棺葬制与中国古代南方少数民族原始风俗关系密切。贵溪悬棺崖墓由于所属时代较早(仅晚于福建武夷山的商周时期悬棺墓葬),且出土文物丰富,在南方已发现的崖墓悬棺墓中占有重要地位。

学术界对于贵溪崖墓的讨论持续多年,主要围绕以下几方面展开:1.对崖墓的发掘、年代、族属及历史意义等的讨论,如《江西贵溪崖墓发掘简报》[1];2.对墓主人族属和身份的探讨,如《江西贵溪崖墓族属初探——兼对“干越说”质疑》[2];3.关于悬棺葬制的研究,如《对江西龙虎山悬棺葬几个问题的探讨》[3];4.关于崖墓出土乐器和其他有关遗物的研究,如李纯一先生的《中国上古出土乐器综论》[4]、李科友的《浅谈贵溪崖墓出土的纺织器材和纺织品》[5]等。

上述研究成果运用历史学、考古学和音乐学等研究方法,对贵溪崖墓的出土文物及有关问题进行探讨。尤可注意的是,贵溪崖墓出土有三件乐器,分别为两张“木琴”(1)《江西贵溪崖墓发掘简报》将贵溪崖墓出土的两件弦类乐器定性为“木琴”,此处暂沿用此说,下同。和一件木扁鼓。目前的研究,主要对这三件乐器的定性、材质、年代等基本信息进行分析和讨论。而关于贵溪崖墓出土“木琴”的定性,目前学界尚存争议,该乐器究竟是“琴”或“瑟”或“筝”?学者间持不同意见;至于墓葬所出木扁鼓,在其使用场合、社会功能等方面,各家亦有不同见解。

本文拟从贵溪崖墓出土乐器本体出发,首先对出土乐器的身份归属进行辨析,继而从“干越”的生活环境、族群习俗等方面入手,结合当时的社会语境、自然资源等因素,对古干越族的乐器材质、外形构造以及音乐的社会功能等进行探索。

一、出土乐器的种类辨析

贵溪崖墓共清理出14座墓葬,分别被命名为79贵·鱼·水M1—M14。这14座墓葬共计出土棺木39具,人体骨架(保存较好)16具,以及200余件遗物,包括陶器、竹木器、原始青瓷器、纺织器等。在M2、M3两个墓葬中,分别出土了3件乐器,即木扁鼓一件,“木琴”两张。

M2墓葬距水面45米,为单洞群葬,有南北两椁室。北室有三具棺木,一具中年男子棺木中置木剑一把;另两具棺木尸体骨碎,性别无从得知,其中一具棺木的棺盖上有木琴一把。另有陶器、陶瓷器、木刀、带皮的鳖壳等散落在棺木及棺木四周。

M3墓葬同样距水面45米,亦为单洞群葬。墓中有棺木两具,出土遗物10余件。包括有木琴一件(置于棺盖之上)、木剑一件,木扁鼓一件和少量的纺织器材零件。

(一)乐器出土情况

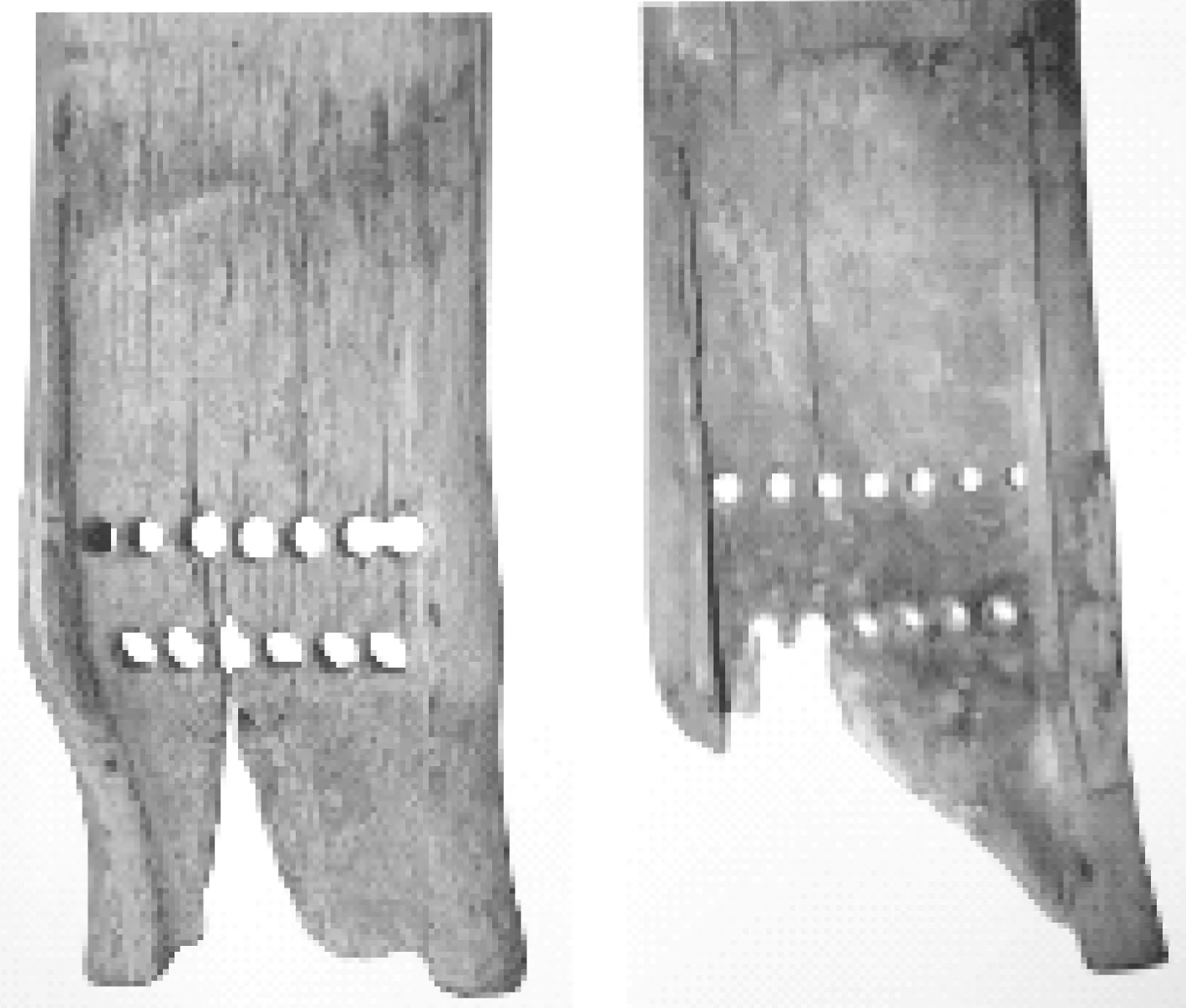

M2墓葬中出土的“木琴”保存相对完好,长166cm,宽17.5cm,琴面平整。琴头向下弯曲,以鱼尾状呈现,琴尾有凸起的横棱。另,琴头上有两行弦孔,一行7孔,一行6孔。琴尾外侧也有一行13眼弦孔(图一)。

图一 江西贵溪M2墓葬出土“木琴”

M3墓葬中出土的“木琴”形制与M2墓葬中出土的“木琴”一致,但琴尾已断残,残长174cm。琴身中部有一处圆弧形的缺口,缺口圆滑平整,不像自然断痕,疑似人为。底面可见髹黑色漆(图二)。

图二 江西贵溪M3墓葬出土“木琴”

木扁鼓出土于M3墓葬,发现之时已无鼓皮,为残器。鼓身整体呈扁圆形,用整木制成,外鼓内凹,材质为梓木。另有四排竹钉,上下两端各两排,用于绷紧鼓皮。上排残存29枚,下排则残存24枚。

(二)乐器性质和用途的推定

贵溪崖墓出土的“木琴”和木扁鼓,目前学界对其乐器名称、种类、性质和用途等尚存不同看法。

关于木扁鼓,李科友将其归为手鼓、花鼓一类[6]。笔者认为,该乐器属于古干越人日常生活中的娱乐乐器,而不能归类于军乐器。其一,木扁鼓仅高6.4cm、径29cm,整体形态偏小,会存在音量较小、声音传播范围有限等情况,因此并不适用于战场以作鼓舞士气之用;其二,战国时期用于军事发令的鼓为楹鼓(立鼓的一种)[7],立于战车或战船之上,一般配有青铜鼓座。而贵溪崖墓出土的扁鼓残器上,仅有固定鼓皮的竹钉遗存,未见鼓座伴随出土,且未见鼓环痕迹,显然不属于立鼓,而应为手持演奏;其三,木扁鼓出土的M3墓葬中,伴出有一件木琴、一件木剑以及少量的纺织器材零件,未有钲、铎类军乐属性的乐器共出。综合考虑,无论从规格大小、形制构造还是演奏方式等来看,贵溪崖墓出土的木扁鼓与战国时期应用于军乐中的鼓存在较大差异。因此,木扁鼓更可能是干越人日常音乐生活中所演奏的乐器。

关于贵溪崖墓出土的两件弦乐器,在定性问题上曾引发学界的争议,讨论的焦点集中在“琴”“瑟”“筝”三类乐器的判断上。笔者赞同将其定性为“筝”的观点,其理由如下:

第一,从乐器结构上可排除“木琴”说。贵溪崖墓出土的弦乐器,有两个典型特征,即琴头和琴尾均有弦孔,并有疑似“琴码”的物件伴随出土。

目前出土的琴有六件,最早标本是湖北枣阳郭家庙所出,时代为春秋早期,但因残朽而形制不明;曾侯乙墓所出十弦琴,为战国早期的制品,保存较为完整;湖北荆门郭店一号楚墓发现的七弦琴,时代在战国中期;湖北枣阳九联墩楚墓所出十弦琴,时代为战国中晚期;湖南长沙五里牌楚墓(邮M3)出土五里牌七弦琴,时代在战国晚期;汉代琴有湖南长沙马王堆三号汉墓所出七弦琴,时代在西汉早期。这些考古发现的古琴,都是半箱体琴,形制与贵溪崖墓所出的弹弦乐器均不相同,贵溪墓葬的弦乐器两头皆有弯曲,是其特异之处。另外,在弦数上也与目前所出古琴不同,从其残存弦孔判断,贵溪弦乐器应为十三弦。

古琴大致在唐代定型,琴身由两块木板粘合而成,面板上分布有岳山、琴徽等结构,底板上则有雁足、出音孔、琴轸等部分。值得注意的是,无论上述考古发现的琴还是古籍所载的琴,其琴头分布有弦孔,但琴尾无弦孔。贵溪崖墓出土的两件弦乐器,琴首有两排弦孔,琴尾有一排弦孔,无雁足。由此可知,贵溪崖墓出土的弦乐器,在弦孔位置、雁足等主要结构方面,与现知考古发现的先秦和汉代琴以及古籍所述的琴在形制上相差甚远,故笔者认为贵溪崖墓出土的这两件十三弦乐器应不属于琴类乐器。

第二,从琴弦数量上看,应排除“木瑟”说。瑟为丝类乐器,木质,其形制结构普遍较为宽大、厚重,设有琴码。古籍中多描述瑟为“二十五弦”,如朱载堉《律吕精义·内篇卷九》:“……琴瑟度数虽有大小,而其弦数则无增减。故,大琴小琴皆止七弦,大瑟小瑟皆止二十五弦”[8]。可见,历史上瑟的形制、尺寸会有一些差异,但是弦数却基本固定在二十五根左右;从出土实物来看,目前所见最早的瑟,是1988年6月在湖北当阳赵巷4号春秋墓出土,瑟身长度200cm左右,弦数为18。据分析比对,春秋至战国时期的出土瑟弦数一般在18-26根之间,汉代以后,瑟的弦数逐渐稳定在25根。由此看来,贵溪出土的这两件十三弦乐器,其外形结构、琴弦数量均与瑟相差甚远。因此,笔者认为,贵溪崖墓出土的这两件十三弦乐器也不属于瑟。

第三,从形制构造、弦数等显性因素来看,贵溪崖墓出土的这两件弦乐器与“筝”更为接近。筝在我国有着悠久的历史,虽历经迭代与流变,但其形制构造并未有太大变化。筝的外形整体呈长方箱形,面上张弦,设有琴码,筝头、筝尾均有弦孔。贵溪出土的十三弦乐器,从“琴头、琴尾均设弦孔,设有琴码”等结构特点来看,在整体外形上与筝更为接近。

筝的弦数变化亦有据可循。《说文通训定声》云:“古筝五弦……秦蒙恬改于十二弦……唐以后加十三弦。”[9]追溯筝的形制流变可知,筝最初为5弦,后增至9弦,战国末期时发展为12弦,唐以后则加至为13弦,明、清以后,出现了15、16弦的筝,而从20世纪60年代开始,逐渐出现18弦筝、21弦筝、25弦筝,现今常用的古筝则固定为21弦。贵溪崖墓出土的十三弦乐器,虽琴弦数量与筝不能与先秦筝完全相符,但因筝在历史上发生过多次琴弦数量的更迭,且不同地区在形制和弦数上也应有一定差异,故不能作为排除其属于“筝”类乐器的依据。

综上可知,贵溪崖墓出土的这两件十三弦乐器,在外形结构、琴头和琴尾形制以及琴弦数量等方面与“琴”不符,与“瑟”相异,它们既非“琴”亦非“瑟”,而与“筝”的主要结构特点更为契合,故笔者认为这两件弦乐器应归属为筝。

(三)干越“筝”与秦筝之关系

贵溪崖墓出土的这两件战国木筝是古越族的本族乐器还是由中原传入?应是值得探讨的问题。

关于古筝的源起,学界素有“秦筝起源说”,认为筝起源于秦代,主要因为古籍中可见的关于筝的最早记录,来自李斯的《谏逐客书》:“夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜,快耳目者,真秦之声也”[10]。

但结合出土文物可知,较史料中记载的中原秦筝而言,筝的出土实物年代更早。目前筝的出土实物只有三件,其中两件正是贵溪崖墓的十三弦筝,这是迄今可见筝的最早出土实物;另一件为江苏吴县长桥出土的古筝[11],其年代略晚于贵溪崖墓。这三件弦乐器的出土年代相近,且都属越地墓葬出土。因此越地“筝”的出现时间,可能早于古籍中的“秦筝”记载。由此看来,贵溪崖墓出土的这两件筝并非中原地区传入的秦筝,而应属于古越族的本土乐器。

另外,据《说文通训定声》所载:“古筝五弦,施于竹如筑,秦蒙恬改于十二弦,变形如瑟,易竹于木,唐以后加十三弦”[9]。说明秦国的蒙恬改革了筝,将五弦增至十二弦。而在更早的春秋战国时期,越筝已然是十三弦。据此可知,秦筝也并非由越族筝发展而来。可见筝这一乐器,应是在相近时段内,在越地和秦国并行发展,各成体系。

二、出土乐器所反映的族群特质

江西贵溪在春秋战国时期为吴楚之地,是当时百越族群聚居地之一。百越是起源于浙江绍兴一带的古代南方少数民族,其活动区域涉及今江苏、浙江、福建、广东、广西、海南、湖南、江西、安徽等省份,因其分支较多,史籍统称为“百越”。

“百越”内部众多的部族实际上各有种姓,所以不同地区又各成一支,主要的支系有于越、干越、扬越、骆越、外越、山越等等,在诸越文化中,又以杨越、干越、于越三个支系的文化较为发达。于越的活动区域主要为浙江绍兴一带;杨越则是以湖南为中心,活动在今湖北汉水下游的江汉地区和湖南、江西等地;而干越的主要活动区域则在秦朝的余汗县,即今江西省余干县(2)《通典·卷一百八十二·州郡十二》载:“余干(汉余汗县,汗音干,越王勾践之西界,所谓干越也)。”,曾建立干国,春秋初期被吴所灭。

(一)崖墓族属为“干越”

据目前学界对贵溪崖墓族属的考证,大致有三种不同的观点,分别认为贵溪崖墓应属“于越”(古越族的一个分支)、“徐人”和“干越”(古越族另一分支)。

笔者认为,贵溪崖墓族属应为“干越”。其一,越族陶器纹饰的典型代表和重要文化表征之一便是印纹陶。贵溪崖墓中出土的随葬品共有200余件,包括陶器、瓷器、竹木器、纺织工具、纺织品等,其中陶瓷器占总出土文物数量的57%,附于陶瓷器之上的数量众多的印纹陶,足以证明该墓族属应为南方的古越族;其二,墓中出土了许多麻制品及纺织工具。据《淮南子·原道训》记载:“干越生葛絺”[12]。由此可知,干越盛产麻类及其制品,这与贵溪崖墓出土的麻制品及纺织工具恰可互为印证;其三,贵溪崖墓位于今江西省贵溪市,此地在秦汉时期隶属于余汗县,而干越的主要活动区域也是在秦朝的余汗县。因此,贵溪崖墓的族属应为干越。

(二)外化于音乐文物的族群符号表征

越族被称为“习水民族”,干越曾活动于古时荆楚和吴越之间的滨湖地区,即今安徽、江西以及江苏相邻的地区。此区域气候潮湿炎热、植被丰富,河流山川众多,干越族群也因此形成了特有的生活方式和文化传承,如以耕织渔猎为主要生产方式,善于习水造船,实行悬棺葬等。而“干越”的生存环境、生活习俗、生产技能、族群组织等,也或多或少在贵溪崖墓的出土乐器上得以呈现。

1.乐器制作就地取材

经鉴定,贵溪崖墓出土的十三弦筝与木扁鼓均为梓木材质。古文献中曾提到,最初的“筝”为竹质。我国南方地区盛产竹类,这也是有的学者提出“筝起源于南方”这一观点的依据。为何处于南方地区的干越先民不用竹制“筝”?实际上,现今已出土的弦乐器均为木质,且多为桐木或梓木,并未有竹制弦乐器的发现。因此,“竹筝”的说法并未取得出土实物的印证,也就不能以此认为南方筝多用竹制。而为何干越先民用梓木制筝?笔者认为,鉴于干越先民耕织渔猎自给自足的生活方式,不论是乐器还是其他生活用具均是就地取材而制成,只是对于不同用途的器物,干越先民在材质方面会有所选择。

首先,制作筝的面板需要一定宽度与长度,需要能够扩大音量,增加共鸣,更追求好的音色与音质,这对乐器的选材便有所要求。能满足这些需求的最好的木材便是桐木,桐木广泛分布于我国北方大部分地区,其特点为轻、软、不易变形,将其用作乐器的原料,能够引发很好的共鸣。贵溪崖墓出土十三弦筝采用梓木制作,是由于干越的活动范围位于南方地区中亚热带区域,该地区植被主要以樟科、山茶科、木兰科等科类为主,而梓木属樟科,是当地一种常见的阔叶树,其属性与桐木极为相似。在桐木相对少见的南方地区,也不失为制作乐器的佳料。

其次,就贵溪崖墓随葬文物来看,出土的竹木器共计56件(竹器15件,木器41件)。其中,竹器多为日常生活用品,如编织器、竹盘、竹席、竹筒等小物件;而木器则多为用具、工具,如盒、案、器盖、剑、乐器等实用器。由此看来,干越先民应是就地取材,并根据器物用途,最终选择用梓木制成了这三件乐器。

2.乐器对生活习俗的写照

因竹木器极易残腐,不易保存,贵溪崖墓出土的这三件木制乐器,能为我们提供的信息量极为有限。除了能够检测鉴定其制作材质之外,目前仅知出土的扁鼓由整木刳成,上下有两排竹钉;两件十三弦筝被发现之时,放置于棺木之上,有着鱼尾状的筝头。除此以外,如想进一步印证十三弦筝的琴弦材质、十三弦筝的定弦和木扁鼓的演奏方式等,从出土乐器本身已无法得出确切答案。但是,结合音乐社会学、音乐人类学的研究方法,我们或可尝试探索贵溪崖墓出土乐器中蕴涵的古干越族属特质。

首先,两架十三弦筝共同的鱼尾状筝头十分引人注意。笔者认为,这可能与干越人临水而渔的生活习俗有着很大的关系。干越族身处水系发达的南方,越人善舟水而不善陆事,他们善于造船驾舟在水上进行渔猎。舟船是越人生活中必不可少的一部分。越人逝后更是以“船”为棺,贵溪崖墓墓葬群中使用的棺木多数为船棺。所谓船棺,即由一整根木头刨制而成的船形棺木,是古越族葬俗中使用的一种葬具,此葬具的使用与越人生活习俗相符。

因受到自然环境的影响,干越以渔猎为获得生活资源的重要手段,从生活环境、劳作方式的角度出发,干越先民将筝头制成鱼尾状,应是对其生活习惯的体现,此外,干越一直信奉鱼图腾崇拜,而贵溪崖墓十三弦筝的鱼尾状筝头(图六),正是古干越先民质朴信仰的写照。

图六 鱼尾状筝头

其次,贵溪崖墓十三弦筝在出土时,琴弦已然腐蚀。而实际上,至今出土的众多丝类乐器,仅有湖北荆州采石场四号楚墓出土的一件战国时期的二十五弦瑟,丝弦保留比较完整,经鉴定,其材质为桑蚕丝[13]。因此,结合同时期不同地区丝类乐器的琴弦材质以及干越的生产技能,笔者推测贵溪崖墓十三弦筝的琴弦可能为蚕丝材质。

贵溪崖墓出土的文物中包含有大量的纺织器材(多达36件),更有绢、麻布、苎布等多种纺织品的残片。由此可见,越人的纺织技术十分发达。在贵溪崖墓出土的数类纺织品中,绢的原材料是家蚕丝。中国古代的琴弦就是采用蚕丝制成,由此联系到贵溪崖墓的这两件筝,笔者认为其琴弦或是由蚕丝制成,因年代久远,蚕丝不易保存而腐坏。

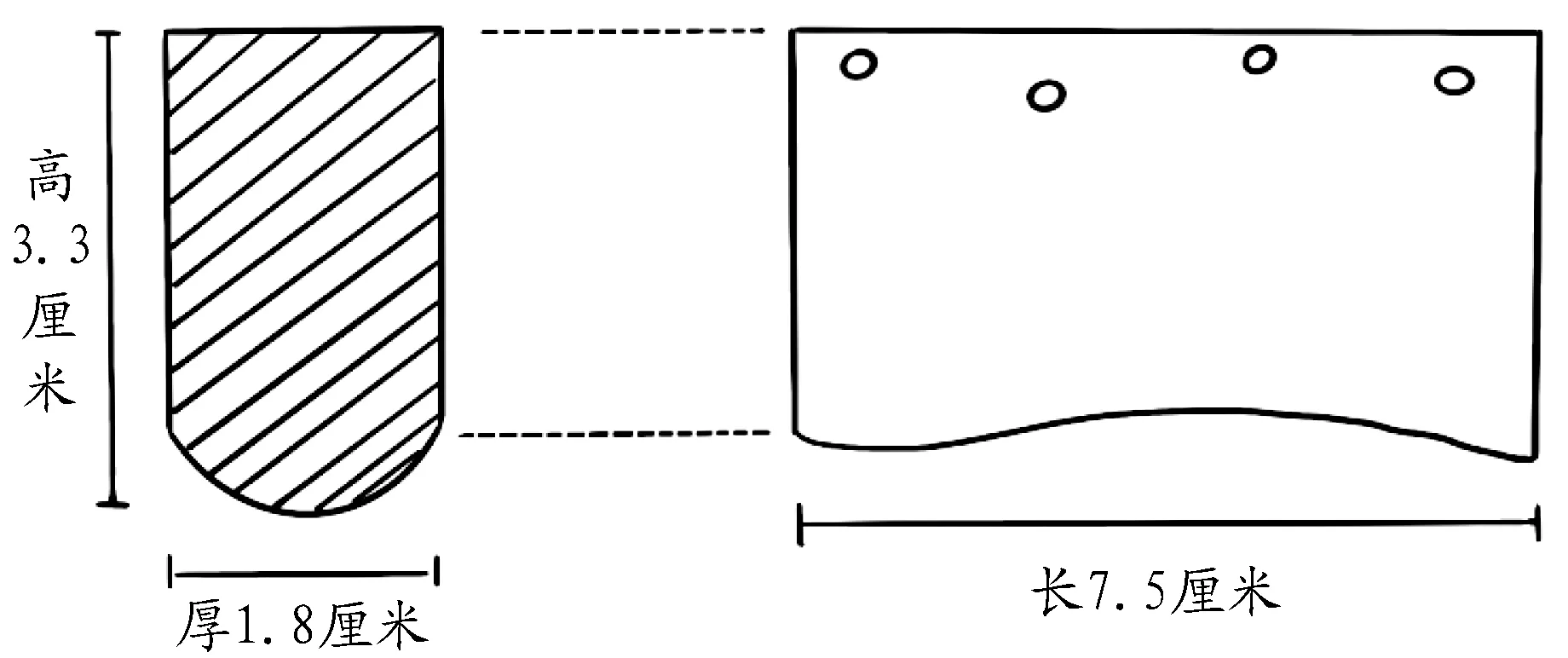

此外,贵溪崖墓中或还出土了“筝码”(图七)。李科友在其《贵溪崖墓出土的古代乐器》一文中提出:崖墓中出土一件筝的筝码(原文称之为“马子”),木质,上有四个不规则的筝眼。目前学界对此物的定性尚有争论。无论此件木质出土物是否为“筝码”,结合这两件筝上多达十三个弦孔数量,以及琴面板并不平整来看,此两件弦乐器应为一弦一音的筝。

图七 贵溪崖墓出土“筝码”

程应林曾提出,从葬制来看,贵溪的崖墓群中并未有殉葬者,而陪葬物中伴有许多铁器,同时,并未有作为礼器的酒器出现。因此,他认为崖墓主人应是居于封建所有制下的统治阶层,也有可能为农民或者是手工业者,而非奴隶所有制下的奴隶主或奴隶[14]。那么,出土这三件乐器的墓主人到底是何身份?古越族音乐从业者的社会地位如何界定?这需要从古越族的悬棺葬制中寻找答案。

贵溪墓葬群采用的是悬棺葬(3)“悬棺”一词最早见于南朝梁陈顾野王记载武夷山的“地仙之宅,半崖有悬棺数千”,是南方古代少数民族葬式之一,崖葬的一种,利用悬崖峭壁上的天然洞穴和崖缝,稍加休整后置放入棺木。的形式,此为干越人民特有的葬俗,即将死者棺木放置在临水的悬崖峭壁之上,逝者在族群中的社会地位越高,选择放置悬棺的洞穴位置就越高,从而形成了“崖墓”这一特殊的丧葬现象。悬棺葬需要将逝者棺木放置在高山绝壁之上,由于古越人采用船棺安放逝者尸骨,船棺一般用整木刨空制成,可重达几百斤。按照当时越人的生产力水平和科技程度,很难猜想他们采用何种方法才能将如此沉重的棺椁放置于陡峭的山崖之上。而越人之所以一定要尽心竭力地实行悬棺葬俗,很有可能与越人信奉“祖骨崇拜”有关。

“祖骨崇拜”源自远古时期的神灵崇拜与祖先崇拜,古人见人死后骨头却常存不朽,从而认为祖先逝世后其神灵会转移到骨头里得到保存。进而以祖骨代替祖先,产生祖骨崇拜。因此,由于信奉“祖骨崇拜”,越人认为将祖先葬于悬崖峭壁之上,可以祈求先人的保佑和降福,保证子孙后代的兴旺发达。

贵溪崖墓出土乐器的墓葬为M2、M3两个单洞群葬墓,距离水面有45米。M2、M3两个墓葬在所有墓葬中高度虽不是最高的,但是也是比较靠前的。因此,M2、M3两座墓的墓主人身份地位应该不低。而从数量上来看,贵溪崖墓群共清理出14座墓葬,其中仅两座墓葬中存在乐器;又,葬群中出土文物共计200多件,而出土乐器仅有3件。由此可知,乐器在当时的普及度并不是很高,极可能是特定阶层或是特定人群的专属。因此,崖墓主人在族群中应该具有较高的社会地位,同时或有可能在这一家族或部落中兼具“乐师”的身份。

3.关于干越音乐文化状况的推测

除纺织技术发达以外,干越先民还掌握了非常精湛的青铜冶炼技术和铸剑技术。干越的活动范围包括今江西省上饶市余干县,此地拥有大量丰富的金属矿资源,著名的铸剑大师干将也是干越族人。在贵溪崖墓中曾出土一柄仿铜木剑,从发掘报告可知,这柄仿铜木剑的制作技术十分高超。此外,笔者还注意到,江西临江县出土有吴国的者减钟,目前考古发现有越国(越国文化的创造主体为于越,于越为百越文化中最发达的一支)的錞于、句鑃、钮钟等青铜乐器,这些皆表明吴、越二国当时均已使用青铜乐器,而青铜乐器的制作和使用,与越族先进的青铜冶炼技术密不可分。反观当时的干越,拥有丰富的矿产资源,且青铜冶炼技术已比较成熟,但贵溪崖墓中却并未有青铜乐器的出现,甚至连棺内尸体随身佩带的都是仿铜木剑。

实际上,青铜工具、青铜乐器的制作、使用与墓主身份以及当时、当地的经济情况、铜料来源、手工业制造水平等息息相关,受到多种因素的影响。但目前关于此方面可供查阅的历史资料有限,因此笔者目前有两种猜测:其一,或是铜器珍贵,干越先民不舍用青铜类物品陪葬;其二,或是墓主人对青铜类物品的陪葬存在忌讳。

《吕氏春秋》提到:“人之能知五声者寡,所善恶得不苟?客有以吹籁见越王者,羽、角、宫、徵、商不缪,越王不善;为野音,而反善之”[15]。由此可见,以越王为代表的越族人不甚了解五声音阶的乐律体系,反而擅长“野音”,“野音”自然与雅乐不属于同一音律系统。而贵溪崖墓中十三弦筝所奏是否属于越人之“野音”,还有待积累更多资料再做研究。

三、结 语

春秋战国时期,江西省鹰潭市贵溪地区活跃着以耕织渔猎的生产方式为主的古干越先民,他们有着与中原地区迥异的习俗,此外还擅长纺织与青铜冶炼技术。古干越特有的生活和文化遗俗,在贵溪崖墓出土的乐器上得到充分展现。乐器的材质、形制是对古干越族人生活环境、生产方式的极佳映射;墓葬位置及其他陪葬品,可以反映出墓主人的族群身份;从乐器构造和史料记录,进一步说明古干越族的音乐可能有不同于中原文化的“野音”特点。

贵溪崖墓的出土乐器,为探索战国时期干越族群的音乐文化发展历史提供了珍贵的资料。囿于年代久远、出土乐器残损,能留给人们进行分析的线索十分有限,但仍可从一定程度上挖掘出土乐器中蕴藏的族群文化信息。贵溪崖墓的出土乐器,对于了解战国时期中原以外古越族的音乐文化,提供了珍贵的音乐文物资料。