银行异质性、系统性风险与宏观经济运行

——兼论货币政策与宏观审慎政策的协调与搭配

2023-12-11郭丽娟沈沛龙

郭丽娟,沈沛龙

(山西财经大学金融学院,山西 太原 030006)

一、引 言

2008年全球金融危机后,学者们对主流宏观经济模型框架提出质疑,并尝试将金融因素、异质性代理人、内生增长、有限理性等特征引入模型,越来越多的研究证实了金融中介在冲击传递和推动风险波动方面发挥着关键作用[1][2]。作为金融中介重要组成部分的银行在克服金融摩擦、为市场提供流动性的同时,其固有风险与其自身的优化行为也是积聚系统性风险及产生经济周期波动的重要引擎[3]。鉴于我国是以银行为主导的金融结构体系,防范银行系统性风险对促进我国经济总体平稳运行意义重大。

现有研究集中在将金融因素与信贷政策植入动态随机一般均衡,从微观层面揭示在各类约束下金融中介与经济波动交互作用的内生机制[4]。当金融中介内部受到某种微观层面的冲击而内生出自身波动时,这种波动将改变金融市场的资金成本、信贷规模、杠杆水平、资产价格等,从而对整体经济运行形成干扰。事实上,这种内生性的金融冲击包括两方面:一是银行自身行为会影响宏观经济,银行自主的扩张行为、过度的表外业务、金融创新和金融监管的缺失都会给经济埋下隐患[5];二是源于其他部门的冲击与银行交互作用,通过银行的传播、放大造成经济剧烈波动[6][7]。银行自身行为会对系统性风险产生影响,比如银行加杠杆[8]、创新金融衍生工具[9]、过量开展表外业务[10]等均会增加系统性风险。并且,不同类型银行对系统性风险的影响也不同。Lejeune和Wouters(2019)的研究认为将影子银行作为中介机构加入会加速内生风险的发展,增加金融的不稳定性[11]。刘南希和李戎(2020)进一步讨论了不同所有制结构银行如何调整影子银行业务以应对系统性风险,认为当金融压力上升时,国有银行会减少影子银行业务进而减少对风险的溢出,而非国有银行则不会如此[12]。宫晓莉等(2020)的研究显示,与股份制银行相比,大型国有商业银行在系统性风险上升时期会起到稳定器的作用[13]。

目前关于金融中介宏观经济效应的研究成果颇丰,但对该领域的研究存在几点缺漏:(1)在已有的文献中通常假设银行是同质、可替代的,这与经济现实不符,忽视了银行异质性对系统性风险与宏观经济的差异化影响;(2)现有研究未将银行中介、系统性风险与宏观经济同时纳入分析框架,建立动态一般均衡模型,而事实上这三者之间存在相互作用;(3)现有研究多立足“金融中介论”,更多地关注银行中介在货币冲击引发宏观经济波动的传导过程中是否产生放大效应,而忽视了银行作为经济体系中的重要部门,其自身固有风险及优化行为也会对实体经济产生重要影响。

为加强逆周期调节的政策效力,兼顾金融稳定与经济复苏,政策部门积极探索针对不同银行实施差异化的货币政策与宏观审慎政策,但理论界却缺乏对此有力的理论支持。鉴于此,本文从银行异质性视角,讨论杠杆率、产权、监管异质性银行在防范系统性风险与促进经济平稳运行之间的权衡问题,有针对性地开展双支柱调控。本文的边际贡献主要有:第一,有别于以往简单地用杠杆率代表系统性风险[14],本文提供一种系统性风险更为精确的度量,并将其内生化入模型;第二,考虑银行中介的异质性,讨论这种异质性可能对经济金融造成的差异化影响,作为差异化调控的依据;第三,兼顾“金融中介观”与“金融中心观”,对银行部门建模时既考虑以金融加速器机制为代表的被动传导,也考虑来自银行自身约束带来的主动传导,研究货币政策、宏观审慎政策等外生冲击及银行自身行为冲击对系统性风险与宏观经济产出的影响及两者之间可能存在的权衡。

二、DSGE理论模型构建

(一)家庭部门

假设经济中有一个代表性的家庭,效用函数的解析形式采用劳动、消费可加可分:

(1)

其中,E0为基于初始期的期望算子,β为家庭贴现因子,σ为消费跨期替代弹性的倒数,η表示劳动供给的Frisch弹性倒数,θ为参数。家庭预算约束为:

Ct+Dt+Bt≤wtNt+(1+rt)Bt-1+(1+Rt)Dt-1

(2)

其中,Dt为t期家庭从银行购买的非保本理财,Bt为家庭储蓄,Rt与rt为对应的收益率,wt为工资率。家庭选择消费Ct、劳动Nt、储蓄Bt最大化其终身贴现效用,通过一阶条件解得:

(3)

(4)

(5)

(二)异质性银行部门

1.监管异质性银行。假定存在两类银行,传统商业银行和影子银行(1)我国的影子银行业务以传统银行主导的银行影子为主,故此处影子银行仅考察传统银行影子业务。,存在两类企业家,高风险企业家和低风险企业家。低风险企业家从传统商业银行以较低的利率Rbtr获得贷款,高风险企业家只能从影子业务以利率Rbsb获得贷款。假定低风险企业与高风险企业在收益率受到足够大冲击时均存在违约,但不同风险企业违约临界值不同。传统商业银行通过内部股权、家庭存款以及从中央银行借款获得资金,在给定的利率和资产收益分布下最大化下期净资产,传统商业银行的目标函数为:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2.杠杆异质性银行。假定经济中存在两类银行,Δ的高杠杆银行和(1-Δ)的低杠杆银行,Δ/(1-Δ)体现银行的杠杆结构。假定银行中介机构将从家庭获得的储蓄资金与银行自身股权资金以贷款形式转移到非金融企业或进入金融同业空转市场。银行部门的资产负债表为:

(12)

其中,高杠杆银行和低杠杆银行的净资产运动规律分别如式(14)和式(15)所示:

银行家不会用自己的净资产为所有投资融资,本期银行家至下期仍然是银行家的概率为ι,退出时银行家会把他们积累的收入转移到家庭部门。因此,高杠杆银行和低杠杆银行最大化其未来预期折现净值,分别如式(16)和式(17)所示:

(18)

(19)

(20)

银行向非金融企业提供的总贷款可表示为:

(21)

3.产权异质性银行。假定经济中存在两类银行,国有银行和其他股份制银行。由于激励考核机制不同,国有银行更关注贷款安全性,对贷款风险的容忍度较低,而其他股份制银行更注重短期经营利润,对贷款风险的容忍度较高[15]。因此,以违约概率最小化构建国有银行目标函数,以经营利润最大化构建其他股份制银行目标函数。国有银行的目标函数为:

(22)

(23)

其他股份制银行的目标函数为:

(24)

(25)

(26)

4.系统性风险。系统性风险是一种会触发金融部门普遍偿付问题、需要政府干预的状态或者未来金融约束起作用的风险[5]。本文将银行系统性风险定义为一种状态,所有有杠杆银行都无法全额偿还其利益相关者(包括储户和股东),即最小风险承担的有杠杆银行陷入困境的可能性。借鉴Coimbra和Rey(2017)[16]的做法,在银行部门引入风险价值VaR约束,即:

(27)

(28)

(29)

(三)生产部门和资本品生产商

为了使货币政策产生实际作用,在模型中引入价格黏性。将生产部门分为中间品厂商和最终品厂商,最终品生产面临完全竞争。为简化模型,我们仅在中间品厂商的生产函数中引入资本存量,并假定中间品厂商中高风险企业和低风险企业的比例为Λ/(1-Λ)。引入资本品生产商来反映资本调整成本,生产部门从资本品生产部门购买原始资本进行生产,生产完成后再将未折旧的资本以单位价格Qt卖给资本品生产商。该部门建模限于篇幅不再展示,作者备索。

(四)中央银行

金融危机爆发以来,很多学者建议将金融稳定目标纳入央行政策目标[17],而马勇和陈雨露(2013)通过构建社会福利损失函数对加入潜在金融变量的货币政策进行模拟之后发现,将产出和通胀作为货币政策目标具有最优的社会福利[18]。因此,本文假设中央银行通过控制批发资金成本Prt对产出和通胀进行调节,其货币政策调控遵循以下规则:

(30)

其中,ρPr为利率平滑参数,φπ和φY分别为货币政策对通胀和产出的反应系数,无时间下标的变量均为其对应变量的稳态值,εPr,t为货币政策冲击,其对数满足经典AR(1)过程。

(五)市场出清与均衡

模型达到均衡还需要产品市场出清:

(31)

其中,I代表投资。

三、数值模拟

(一)参数校准与估计

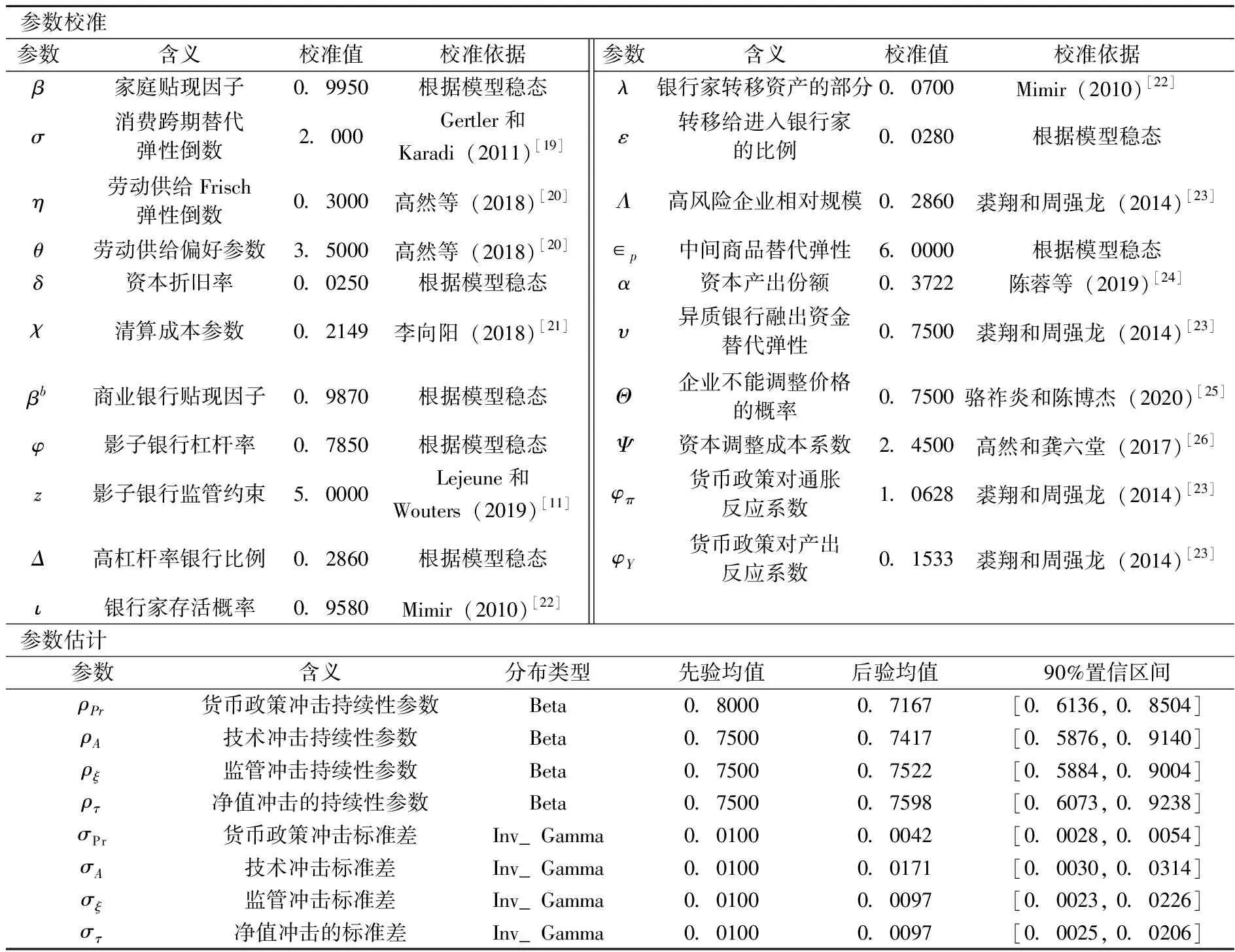

表1为参数校准与估计结果。选择国内生产总值、通胀率、社会消费品零售总额、商业银行权益资本四个变量作为观测变量,样本区间为2011年第一季度至2020年第四季度,数据来自国家统计局及中国人民银行。为进一步确定模型参数取值的合理性,通过比较主要变量的模型稳态值与真实经济计算值来检验建立的模型对实际经济的拟合情况。模型经济与实际经济整体接近,模型适应性良好,可以进行脉冲响应分析(2)限于篇幅,未报告模型适应性评价结果,作者备索。。

表1 参数校准与估计

(二)冲击传导机制(3)限于篇幅,未显示脉冲响应结果,作者备索。

1.货币政策冲击。减少一单位标准差利率,在异质监管银行框架下,产出、投资、消费向上偏离稳态,经济总量指标动态过程符合通常的模型结果和经济现象。在降息过程中,随着企业投资需求增长,影子银行和传统银行的融资规模均不同程度向上偏离稳态,传统银行是信贷膨胀的主要动因。与高然等(2018)[20]的研究结论相同,传统银行规模呈现出顺周期性,影子银行规模呈现出逆周期性。与此同时,在宽松的货币政策环境下,银行部门融资成本下降,对应银行资产负债表规模及杠杆率提升,银行风险偏好上升,系统性风险增加。

在异质产权银行框架下,减少一单位标准差利率,产出、投资、银行信贷规模等经济总量指标向上偏离稳态,无论国有银行还是其他股份制银行信贷规模均呈现出一定的顺周期性。降息减少企业融资成本,增加企业投融资活动,银行信贷规模扩大,产出增加。但在降息的过程中,国有银行的信贷规模增长幅度远大于其他股份制银行。这是因为国有银行具有追求商业目标和执行政府经济政策双重任务,国有银行对货币政策的执行与传导效果优于其他股份制银行,国有银行贷款规模增长率分别与贷款基础利率和新增固定资产投资增长率相关性更高、更显著(4)利用2015—2020年季度数据,测算出国有银行贷款规模增长率与贷款基础利率相关性为-0.327,与新增固定资产投资增长率相关性为0.293,在1%水平上显著;而其他股份制银行贷款规模增长率与贷款基础利率相关性为-0.256,在5%水平上显著,与新增固定资产投资增长率相关性为0.141,但不显著。。同时,在宽松的货币政策环境下,银行的扩表行为导致系统性风险上升。国有银行对系统性风险的冲击虽然略高于其他股份制银行,但相较于其信贷规模扩张幅度,国有银行扩张带来的系统性风险的增加并不大,且在第10期左右国有银行对系统性风险的冲击将低于其他股份制银行。

在异质杠杆率银行框架下,减少一单位标准差利率,高杠杆银行获得更高风险溢价,有更强的动机从事中介业务。与低杠杆银行相比,高杠杆银行信贷规模和杠杆率更大幅度地向上偏离稳态,进而导致产出向上偏离稳态。与此同时,随着高杠杆银行的杠杆率大幅上升,对低杠杆银行形成挤出效应,当市场由高杠杆银行主导时,尽管对总资本存量产生积极影响,但系统性风险也随之上升。

综上,货币政策在刺激经济和维持金融稳定之间存在明显权衡。

2.宏观审慎政策冲击。商业银行面临的以资本充足率为代表的宏观审慎政策约束也是造成金融经济变量波动的重要原因。增加一单位标准差资本充足率,在异质监管银行框架下,传统商业银行可贷资金减少,经营成本增高,以及在计算资本充足率时,表外资产的风险权重大大低于表内资产,传统银行在监管套利激励下将业务出表。同时由于传统银行信贷规模缩减,其对信贷质量及抵押率的把控更严格,更多高风险企业不能从传统银行渠道获得信贷支持进而转向影子银行,故而在监管套利激励下影子银行融资规模扩张。但由于传统银行信贷活动收缩幅度大于影子银行扩张幅度,整体投资水平向下偏离稳态,使产出、消费等宏观经济变量下降,银行系统性风险下降,表现为传统银行融资规模的顺周期和影子银行融资规模的逆周期。

增加一单位标准差的资本充足率,国有银行与其他股份制银行对经济变量的冲击也不相同。以2020年37家上市银行数据为例,国有银行资本充足率高于其他股份制银行,两者平均资本充足率分别为9.28%和8.22%。对于国有银行,增加资本充足率导致信贷规模收缩50个基点,投资与产出也各减少10个基点,对经济总量产生的负向边际效应较高。与国有银行不同,其他股份制银行资本充足率偏低,面对更高的资本充足率要求,会灵活地选择调整风险资产结构而非缩减资产负债表,故在资本充足率冲击下对宏观经济产出及投资的影响较国有银行小。此外,其他股份制银行初始资本充足率水平较低,提高资本充足率对其他股份制银行风险溢出具有更为显著的抑制效果。相对地,面对更高的资本充足率要求,国有银行则希望增加风险收益以弥补额外资本增加带来的成本,故而资本充足率要求对国有银行风险溢出的抑制效果不佳,这与Calem和Rafae(1999)[27]提出的资本充足率对银行系统性风险影响具有U 型特征的观点类似。

在异质杠杆率银行框架下,增加一单位标准差的资本充足率,高杠杆银行初始资本充足率较低,银行有更多空间去平滑净资产和信贷规模,故而资本充足率冲击对高杠杆银行影响不明显,系统性风险略有下降。与之相反,较高的初始资本充足率使低杠杆银行对资本充足率非常敏感。鉴于空转资金与信贷资金不同的风险权重,低杠杆银行通过调整资产结构来降低风险资产规模。以买入返售和应收账款等为代表的资金空转规模的大幅增加,挤占了实体经济融资额度,造成产出下降,同时其“体内循环”式的运作拉长了资金链条,增加了银行系统性风险。

综上,除低杠杆银行外,以资本充足率为代表的宏观审慎政策在维持金融稳定及促进经济增长之间也存在明显权衡。

3.银行自身行为冲击。在异质监管银行框架下,分析银行净值冲击对传统商业银行及影子银行带来的影响。增加一单位标准差银行净值,传统银行声誉和抗风险能力增强,可以通过吸收负债扩大资产负债表规模,更多企业可以从传统银行直接获得贷款,对影子银行贷款规模形成挤压。综合来看,投资总额向上偏离稳态,产出增加,进一步导致消费增加。虽然在正向银行净值冲击下,来自传统银行规模扩大导致的银行系统性风险也向上偏离稳态,但仅偏离了1个基点,偏离幅度可控。因此,当经济出现衰退时,购买银行股票、直接注入股权资本等方式增强银行风险承担能力也不失为一种有效的政策选择。

风险偏好对异质产权银行的影响也截然不同。增加一单位标准差风险偏好,国有银行信贷规模增加近50个基点,投资与产出分别向上偏离稳态10个基点。国有银行除商业性外还具有政策性,其信贷资源配置会偏向建设周期长、政府提供隐性担保的低风险基础设施建设领域。随着风险偏好增加,其信贷规模扩大,为资金回笼较慢的企业提供充足的流动性,企业异质性冲击临界值下降,投资成功概率增加,降低了银行系统性风险。而其他股份制银行增加风险偏好,扩大信贷规模,会提升整个银行体系的风险承担水平,对系统性风险产生正向溢出效应。

在异质杠杆率银行框架下,考察银行自身杠杆率变动带来的影响。增加一单位标准差杠杆率,无论高杠杆银行还是低杠杆银行,均会使产出与系统性风险向上偏离稳态,这说明若无资本充足率约束,杠杆率会显著增加银行业风险溢出,这与我国很多学者得出的结论相似[28][29]。但对于杠杆异质银行而言,其作用机制并不相同。低杠杆银行出于对高收益的追逐,提高杠杆率,在增加向实体经济的信贷投放的同时,也会增加资金空转规模,轻度推升系统性风险。而高杠杆银行将会出现过度投资,企业违约概率增加,造成银行系统性风险显著上升。

四、货币政策与宏观审慎政策协调搭配

2008年金融危机后,金融稳定的重要性不断凸显,央行政策目标由以往关注产出与通胀为主转向同时高度关注金融稳定。理论界与实务界认为单独依靠货币政策或宏观审慎政策实现金融稳定和经济稳定双目标几乎不可行,本文DSGE模型的脉冲响应分析也印证了这一点。下面借鉴Galí(2008)[30]的做法,对效用函数进行二阶泰勒近似,构建反映产出、通胀的福利损失函数,考察适合异质性银行最优的货币政策与宏观审慎政策的搭配组合,为政策部门对异质性银行开展针对性监管提供理论依据。

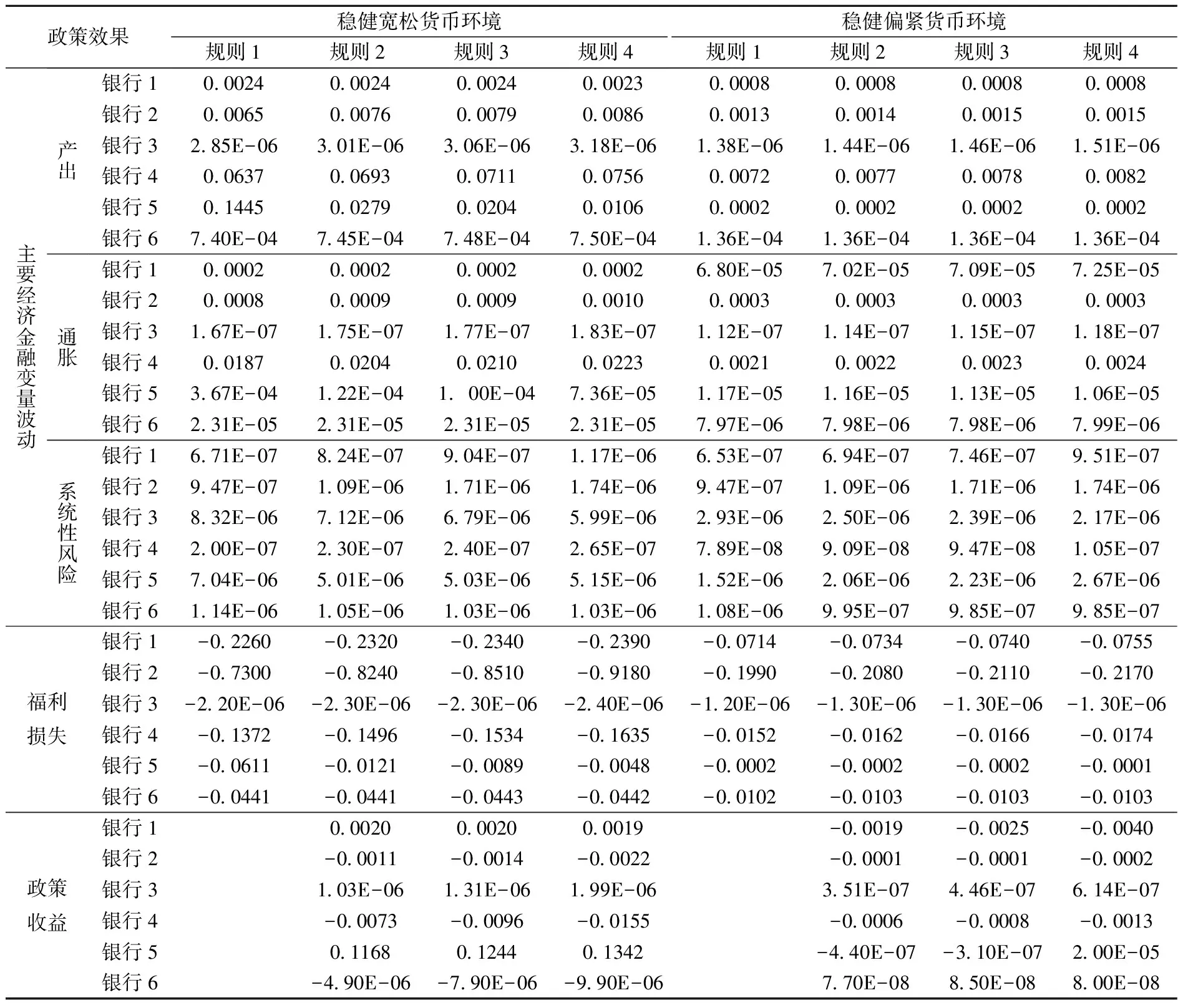

货币政策沿用式(30)的形式,并设置稳健宽松的货币政策环境和稳健偏紧的货币政策环境两类情景。宏观审慎工具选用资本充足率,基准资本充足率为10%,另设15%、8%两档反映高、低资本充足率情景。表2显示了在不同货币政策环境下,纳入不同程度的银行资本充足率要求后的宏观经济金融表现和社会福利损失。仅反映产出和通胀波动的福利损失结果显示,稳健偏紧的货币政策在平抑经济波动方面表现优异,加入资本充足率约束的宏观审慎政策会增加产出和通胀的波动。表2中“规则2”至“规则4”显示,在宽松或偏紧的货币政策下,除国有银行外其他五种类型银行的福利损失均随着资本充足率要求的增加而上升,即逆周期的货币政策在稳经济方面效果极佳。

由于经济周期和金融周期不一致,政策往往需要兼顾金融稳定、产出和通胀目标。传统的福利损失函数未考虑金融市场波动效应,为了更为直观地展示双支柱政策组合与搭配对经济和金融变量产生的总政策收益,本文构建反映产出、通胀和系统性风险波动的政策收益函数:

Benefiti=(var1(y)-vari(y))+(var1(π)-vari(π))+(var1(aL)-vari(aL)),i∈(2,3,4)

(32)

其中,Benefiti表示第i种政策组合产生的政策收益。式(32)的核心要义是反映与实施单独的货币政策相比较,开展双支柱调控对稳定产出、通胀率和平抑金融市场波动的净收益的总和。如果双支柱调控下核心变量的波动幅度小于单独的货币政策下的波动幅度,则认为双支柱调控产生政策收益,反之则认为产生政策成本。

表2列示了考虑系统性金融风险波动后的政策收益。对比银行1与银行2,在影子银行的额外循环下,金融和宏观经济变量对外源性冲击的反应会被放大。对于传统银行采用“宽松的货币政策+适度的宏观审慎政策”政策收益最高,银行2在两种货币政策环境下系统性风险波动没有发生变化,因此轻微的货币政策调整对传统银行影子业务的治理无效。同时,考虑影子银行存在的情形下,由于资本充足率提高会激励传统银行业务出表,促使系统性风险波动增加。对比银行3与银行4,在三类冲击叠加下,高杠杆银行造成宏观经济变量波动幅度较小,造成系统性风险波动幅度较高。对于高杠杆银行,应采用“偏紧的宏观审慎政策”,由于高杠杆银行在宽松的货币政策环境下更大程度地提高杠杆率,对低杠杆银行形成挤出效应,增加经济金融变量波动,因此在宽松的货币政策环境下配合偏紧的宏观审慎政策收益更高。相反,由于低杠杆银行造成宏观经济变量波动幅度较大,宜采用 “偏紧的货币政策+偏松的宏观审慎政策”以达到稳定经济与金融目标。对比银行5与银行6,在宽松的货币政策环境下,国有银行造成的产出波动较大,但提高资本充足率可以有效平抑产出波动,“偏松的货币政策+偏紧的宏观审慎政策”下国有银行的政策收益最高。但对于其他股份制银行,在偏紧的货币政策下产出、通胀经济变量及系统性风险的波动均较小,且随着资本充足率的增加,系统性风险有所下降,因此对于其他股份制银行宜采用“偏紧的货币政策+偏紧的宏观审慎政策”。

表2 不同政策环境下针对异质性银行开展“双支柱”调控的效果

五、结论与政策启示

本文研究发现:(1)国有银行对货币政策的执行与传导效果优于其他股份制银行,在一单位标准差负向利率冲击下国有银行的融资规模增长及对经济产出的刺激程度更高。国有银行资本充足率普遍高于其他股份制银行,资本充足率冲击对国有银行与其他股份制银行系统性风险溢出具有非对称性,过高的资本充足率会增加国有银行风险溢出。(2)减少一单位标准差利率,高杠杆银行的杠杆率大幅上升,对低杠杆银行形成挤出效应,系统性风险上升。资本充足率对杠杆率异质性银行影响也大不相同,由于两类银行初始资本充足率水平不同,增加资本充足率,可以有效降低高杠杆银行风险,却促使低杠杆银行增加空转资金规模,进而增加风险溢出。(3)对银行自身行为冲击的研究表明,增加传统银行净值可以对影子银行贷款规模形成挤压,且来自传统银行规模扩大导致的银行系统性风险增加也可控。随着银行风险偏好增加,国有银行信贷规模扩大可以有效降低企业异质性冲击临界值,进而降低银行系统性风险,而其他股份制银行则会提升银行体系的风险承担水平。

结合脉冲响应分析和福利分析,本文得到以下政策启示:第一,以资本充足率为代表的宏观审慎监管本意是防范金融风险,但客观上会激励传统银行业务出表,促使系统性风险波动增加。因此对传统银行影子业务的治理采用以资本充足率为代表的宏观审慎政策及货币政策效果均不佳,应针对影子业务计提专门的资本和拨备。第二,金融整体去杠杆给经济带来的负面冲击不可避免,从“去杠杆”到“稳杠杆”过程关注银行杠杆结构优化与杠杆效率提升问题或可实现降低系统性金融风险与降低对经济冲击的“双赢”。关注高杠杆率银行,特别是在宽松的货币政策下,要对其实行逆周期的宏观审慎监管。第三,国有银行兼具普通商业银行和防范系统性金融风险累积的双重职能,在系统性风险上升时期要充分发挥国有银行稳定器的作用。同时,其他股份制银行更注重短期经营利润,有动机从事高风险业务,因此在开展双支柱调控时要关注国有银行和其他股份制银行行为差异,对其他股份制银行采取适度偏紧的调控政策,约束其过度风险承担行为。