四逆萸连赭石汤治疗胆热犯胃型胃食管反流病的效果观察

2023-12-08李慧丽

李慧丽 李 勇 牟 倩

山东省德州市中医院脾胃病科,山东德州 253000

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)为胃内容物反流入食管从而引起相关症状的疾病,典型临床表现为泛酸、烧心、胸骨后烧灼痛等,可出现多种并发症,全球发病率为2.5%~51.2%,我国发病率为2.5%~7.8%,且发病率有逐年升高趋势[1]。目前,西医治疗本病近期疗效确切、远期疗效差、需长期服药、停药后易复发以及药物副作用等问题[2]。研究显示,中医药治疗本病有减少复发、提高生活质量的优势,且近远期疗效较好[3-4]。

本病归属于中医“吐酸”“食管瘅”“嘈杂”等范畴。病位虽在食管,但与肝、胆、脾、胃密切相关[4-5]。李勇教授多年临床经验发现吐酸病中胆热犯胃证较常见,病机是肝胆积热、失于疏泄,致胆热横逆犯胃,气机壅滞,脾升胃降功能失常,胃气上逆,导致反酸。基于此理论,李勇教授传承上海名中医、全国名老中医学术经验指导老师朱生樑教授经验研制了四逆萸连赭石汤,该方有疏解肝胆郁滞,清泄肝胆郁火,降气止逆和胃的作用。本研究探讨四逆萸连赭石汤对胆热犯胃型GERD 的临床疗效,为治疗GERD 提供一种新的治疗方法,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2022 年1—10 月德州市中医院(本院)门诊和住院诊断为胆热犯胃型GERD 患者76 例,采用随机数表法分为治疗组与对照组,每组各38 例。其中治疗组男20 例,女18 例,平均年龄(48.89±16.72)岁,平均病程(7.82±3.08)年,平均体重指数(23.75±1.31)kg/m2。对照组男22 例,女16 例,平均年龄(49.12±15.25)岁,平均病程(8.01±3.69)年,平均体重指数(24.01±1.46)kg/m2。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。本研究经本院医学伦理委员会批准,患者知情同意并签署知情同意书。

1.1.1 诊断标准 (1)西医诊断标准:参照《2020年中国胃食管反流病专家共识意见》[5],满足以下3 条中任意1 条即可。①具有典型烧心、反酸症状并质子泵抑制剂(proton pump inhibitors,PPI)试验阳性;②有典型反流症状且GERD自测量表(gastronesopgageal reflux disease questionnaire,GERD-Q)评分≥8分;③胃镜下有反流性食管炎表现。(2)中医诊断标准:参照《2019年中国胃食管反流病多学科诊疗共识》中胆热犯胃证诊断标准[6]。主症为烧心、口苦咽干。次症为①反酸;②肋胁胀痛;③胸、背痛;④反食、嗳气;⑤易饥;⑥心烦失眠。舌脉:舌红、苔黄腻、脉弦滑。满足2项主症加1项(或2项)次症,参考舌脉,即可诊断该病。

1.1.2 纳入标准 ①符合本病中、西医诊断标准;②性别不限,年龄18~70岁;③近2周内未服用过治疗胃食管反流病相关药物;④依从性好。

1.1.3 排除标准 ①对所用治疗药物过敏或不耐受者;②近2周内曾接受GERD中医、西医治疗措施者;③有消化道肿瘤、梗阻、溃疡及合并严重全身系统疾病者;④有消化道手术者;⑤妊娠、哺乳期;⑥患有精神疾病者。

1.1.4 剔除标准 ①治疗过程中有严重不良反应出现、不能继续服药者;②不遵从医嘱、依从性差者;③不能按时复诊及随访者;④观察中自然脱落、失访者。

1.2 方法

两组均给予基础治疗:健康教育、避免进食促反流食物、减肥、调整睡眠姿势等。

治疗组应用四逆萸连赭石汤:醋柴胡12 g,炒枳实15 g,赤芍30 g,甘草9 g,炒黄连9 g,吴茱萸3 g,旋复花(包煎)15 g,生赭石(包煎)30 g,并根据症状加减。以上药物由本院中药制剂室提供(北京同仁堂制剂),煎药机煎至400 ml,分成2袋,早、晚饭后30 min 温服,每日1 剂,疗程为8 周。

对照组加服雷贝拉唑钠肠溶片(山东新华制药有限公司,国药准字H20080683,批号:2011300,规格:20 mg/片),每次20 mg,1 次/d,早饭前30 min口服,疗程为8 周。两组患者服药期间,禁止食用生冷、辛辣、油腻食物及甜食,避风寒、防感冒。疗程结束后两组均继续随访观察1 个月,观察远期疗效。

1.3 观察指标及评价标准

1.3.1 中医证候积分 参照《GERD 中西医结合诊疗共识意见(2017 年)》[7]评定主要症状:口苦咽干、烧心;次要症状:反酸、肋胁胀痛、胸背痛、心烦失眠、嗳气反食、易饥。无症状记0 分,轻度(偶尔,1 天/周)记1 分,中度(明显,2 ~3 d/周)记2 分,重度(持续,>4 d/周)记3 分。中医证候积分=主要症状积分+次要症状积分。

1.3.2 中医证候疗效 参照《GERD 中西医结合诊疗共识意见(2017 年)》[7]判定疗效。痊愈:症状、体征消失或基本消失,与治疗前相比积分减少≥95%。显效:症状、体征明显改善,与治疗前相比积分减少≥70%。有效:症状、体征有好转,与治疗前相比积分减少≥30%。无效:症状、体征无改善或加重,积分减少<30%。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.3.3 反流性疾病问卷(reflux disease questionnaire,RDQ)评分 参照《GERD 中西医结合诊疗共识意见(2017 年)》标准[7],观察治疗前后反酸、烧心、胸骨后疼痛、嗳气反食的频率及程度,RDQ 评分=症状频率+症状程度,评分≥12 分,评定为阳性,RDQ评分越高,病情越重。

1.3.4 安全性观察指标 包括生命体征(血压、心率、呼吸);服药前后检查血尿常规、肝功、肾功能等;观察服药后有无不适感。

1.3.5 随访 疗程结束后,随访1 个月。①观察反酸、烧心症状复发率及好转率;②胃镜下评估食管黏膜炎症积分改变。胃镜下食管黏膜炎症评分参照《洛杉矶分类法》[8]。0 级:黏膜正常;A 级:黏膜破损长径<5 mm;B 级:黏膜破损长径≥5 mm,但相互不融合;C 级:黏膜破损融合范围< 3/4 食管周径;D 级:黏膜破损融合范围≥3/4 食管周径。0、A、B、C、D 级分别记0、1、2、3、4 分。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 20.0 统计学软件进行数据处理,计量资料用均数±标准差()表示,采用t检验,计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验,P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗前、治疗8周后两组中医证候积分比较

治疗前,两组中医证候积分比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。治疗8 周后,两组中医证候积分均低于治疗前,且治疗组中医证候积分低于对照组,差异有统计学意义(P< 0.05)。见表1。

表1 两组治疗前、治疗8周后中医证候积分比较(分,±s)

表1 两组治疗前、治疗8周后中医证候积分比较(分,±s)

注 与同组治疗前比较,*P < 0.05

组别n口苦咽干烧心胁肋胀痛胸背痛反酸治疗前治疗8 周后治疗前治疗8 周后治疗前治疗8 周后治疗前治疗8 周后治疗前治疗8 周后治疗组 38 2.25±1.02 0.92±0.38* 3.28±0.65 1.23±0.32* 1.35±0.38 0.68±0.22* 0.75±0.31 0.31±0.12* 0.78±0.27 0.29±0.11*对照组 38 2.46±1.08 1.39±0.51* 3.49±0.64 1.78±0.75* 1.37±0.41 0.98±0.36* 0.81±0.34 0.56±0.21* 0.81±0.32 0.45±0.19*t 值0.8714.5551.4194.1580.2214.3830.8046.3720.4424.493 P 值0.3860.0000.1600.0000.8260.0000.4240.0000.6600.000组别n嗳气反食心烦失眠易饥总积分治疗前治疗8 周后治疗前治疗8 周后治疗前治疗8 周后治疗前治疗8 周后治疗组381.35±0.420.55±0.21*0.89±0.250.45±0.19*1.38±0.390.40±0.16*9.92±2.384.08±1.51*对照组381.26±0.510.71±0.32*0.95±0.410.62±0.24*1.42±0.420.59±0.22*10.18±2.755.89±2.01*t 值0.8402.5770.7703.4240.4304.3060.4414.438 P 值0.4040.0120.4440.0010.6680.0000.6610.000

2.2 两组治疗8周后中医证候疗效比较

治疗8 周后,治疗组总有效率为94.74%,高于对照组的76.32%,差异有统计学意义(P< 0.05)。见表2。

组别n痊愈显效有效无效总有效治疗组38 20(52.36)10(26.32)6(15.79)2(5.26) 36(94.74)对照组38 12(31.58)11(28.95)6(15.79)9(23.68) 29(76.32)χ2 值5.208 P 值0.022

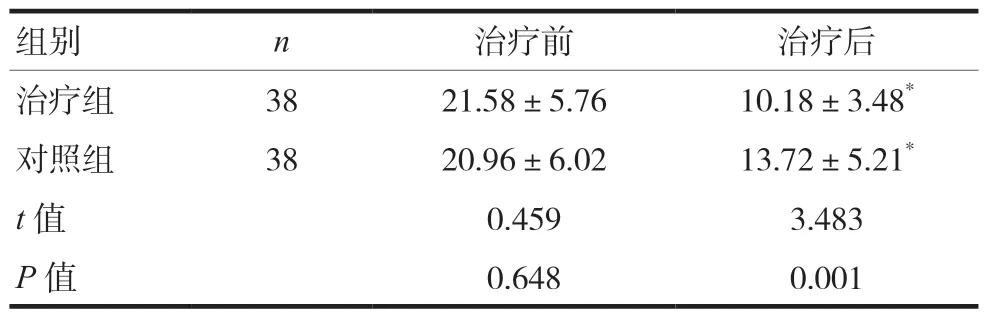

2.3 两组治疗前、治疗8周后RDQ评分比较

治疗前,两组RDQ 评分比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。治疗8 周后,两组RDQ 评分均低于治疗前,且治疗组评分低于对照组,差异有统计学意义(P< 0.05)。见表3。

表3 两组治疗前、治疗8周后RDQ评分比较(分,±s)

表3 两组治疗前、治疗8周后RDQ评分比较(分,±s)

注 与同组治疗前比较,*P < 0.05

组别n治疗前治疗后治疗组3821.58±5.7610.18±3.48*对照组3820.96±6.0213.72±5.21*t 值0.4593.483 P 值0.6480.001

2.4 两组不良反应发生率

治疗过程中,两组患者均未出现明显不良反应,治疗前后生命体征、肝肾功能等指标无明显异常,服药期间治疗组1 例患者有轻度腹泻,疗程结束后自行缓解,整个治疗过程患者配合良好。表明药物安全性良好,无明显毒副作用,且依从性好。

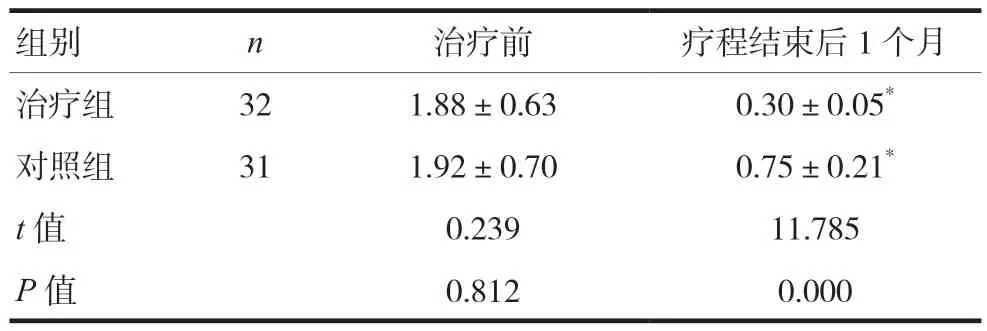

2.5 随访1个月后两组食管黏膜炎症积分、好转率及复发率比较

2.5.1 两组食管黏膜炎症积分比较 因患者治疗8 周后复查胃镜时间较短,患者接受度差,改为疗程结束1 个月后复查,治疗组复查32 例,6 例拒绝复查;对照组复查31 例,7 例拒绝复查。疗程结束后1 个月,两组食管黏膜炎症积分低于治疗前,且治疗组食管黏膜炎症积分低于对照组,差异有统计学意义(P< 0.05)。见表4。

表4 两组食管黏膜炎症积分比较(分,±s)

表4 两组食管黏膜炎症积分比较(分,±s)

注 与治疗前比较,*P < 0.05

组别n治疗前疗程结束后1 个月治疗组321.88±0.630.30±0.05*对照组311.92±0.700.75±0.21*t 值0.23911.785 P 值0.8120.000

2.5.2 两组好转率及复发率比较 随访1 个月,治疗组症状好转35 例,复发1 例,脱落2 例,好转率为92.11%,复发率为2.63%;对照组症状好转25 例,复发10 例,脱落3 例,好转率为65.79%,复发率为26.32%。治疗组症状好转率高于对照组,差异有统计学意义(χ2=7.917,P=0.031)。复发率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=8.610,P=0.026)。

3 讨论

GERD 是临床上最常见的消化系统疾病之一,发病率较高,可对患者日常生活质量造成影响,同时还有诱发消化系统癌症的风险[9-10]。发病原因为食管下端括约肌功能异常、贲门功能障碍,胆汁和胃酸反流并共同作用于食管黏膜,肥胖、胃内压增高、烟酒、药物刺激等均可诱发本病[11]。诊断GERD 的金标准为胃镜检查,治疗药物常应用PPI 和H2受体拮抗剂(histamine H2receptor antagonist,H2RA)[10-12]。西医治疗GERD 存在远期疗效差、需长期服药、有停药后易复发及药物副作用等缺点,而中医药治疗本病在近远期疗效方面均具有优势[13]。

GERD 病因主要有饮食不节、情志不畅、先天禀赋欠缺等方面,平素喜进食油腻、辛辣食物者,脾主运化功能受损,饮食停滞胃脘,致胃气生理功能受损,胃失和降,脾不升清,故而引起吐酸。再者,肝主疏泄,畅情志,情志不畅者,肝气不能升发,肝为木,脾为土,木郁则乘脾土,致肝胃不和而发为吐酸[11-13]。对于其病机认识,不同的医家见解不同,滕菲等[14]认为本病反酸的病理基础为肝气犯胃,胃失和降,脏腑气机不和,升降失司,从而导致吐酸,治疗重点为疏肝和胃、调畅气机。谢胜名注重三焦理论,三焦气化不利可使统摄脏腑功能受损,三焦通畅则胃主受纳功能顺利,三焦郁滞则气机不畅。其认为本病发病原因是胃气上逆,胃失和降,并牵连其他脏腑,故认为吐酸的病机本质上为脏腑失和[15]。朱生樑教授认为肝郁气滞为发病关键因素,酒食不节、情志失调、素罹胆病,脾胃素虚及劳倦内伤为本病常见病因,痰、湿、食为病理因素,三者均可致肝气郁滞而从阳化热为酸。故认为肝胆失于疏泄、脾升胃降功能失常、胃失和降为基本病机[16]。

李勇教授发现吐酸病中胆热犯胃证较常见,病机多由肝胆积热,致胆热横逆犯胃,肝主疏泄功能受损,气机壅滞,致气郁而化热,脾升胃降功能失常,胃气上逆,而致反酸[17]。基于此理论,本研究传承名医经验创制了四逆萸连赭石汤,该方有疏解肝胆郁滞,清泄肝胆郁火,降气止逆和胃的作用。四逆萸连赭石汤系李勇教授传承于上海名中医、全国名老中医学术经验指导老师朱生樑教授经验方“清胆和胃汤”化裁而来[16-18],本方由四逆散、黄连、吴茱萸、赭石、旋复花组成。其中四逆散疏泄肝胆,理气解郁,《医宗金鉴》记载其“能外走少阳之阳,内走厥阴之阴,则肝胆疏泄之性遂”[19]为君药;吴茱萸暖肝而散肝郁,黄连清肝而泻肝火;赭石重镇降逆,抑肝胆之气逆;旋复花肃降肺胃之气,以金克木,与赭石同用以治肝胆之气逆,和降胃气共为臣药。诸药合用,起理气开郁、清胆降逆和胃之效。

本研究结果表明四逆萸连赭石汤对患者中医证候、疗效、西医症状RDQ 评分、胃镜下食管黏膜炎症修复状态均有较好改善作用,差异有统计学意义(P< 0.05)。且随访1 个月发现,患者症状好转率较高,复发率明显降低,治疗过程中无明显不良反应发生,安全性良好。这表明四逆萸连赭石汤对胆热犯胃型GERD 疗效良好,且无明显不良反应发生。

本研究存在一定的缺陷和不足,首先,本研究仅随访观察疗程结束后1 个月的疗效,但因GERD有病程长、易复发的特点[20],还应延长随访时间,以关注远期疗效及复发率问题。其次,因观察时间短,胃镜下复查时间改为疗程结束后1 个月,其复查时胃镜下表现存在一定的外来因素作用干扰,有一定的偏差性,需待延长观察期后再次进行胃镜检查复诊。基于此,后续将进一步延长观察期,关注四逆萸连赭石汤的远期疗效。