新时代提高群众工作能力路径研究

——基于N市主体班学员的实证调查与分析

2023-12-08方董平

方董平

(中共南宁市委党校,广西 南宁 530007)

一、新时代提升群众工作能力的必要性

(一)提高群众工作能力是践行新时代群众路线的有力保障

群众路线是党的根本工作路线,提高群众工作能力是践行新时代群众路线的关键。党的二十大报告指出,“全党要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,树牢群众观点,贯彻群众路线,尊重人民首创精神,坚持一切为了人民、一切依靠人民,从群众中来、到群众中去,始终保持同人民群众的血肉联系”[1]。党的历史证明,人民群众是党不断取得胜利的根基、血脉和力量源泉。坚持以人民为中心的“人民立场”是党的根本政治立场。自1921 年建党至今,在前行路上,无论革命战争年代还是和平建设时期,无论逆境还是顺境,密切联系群众都是党一切工作的根本出发点和落脚点。践行新时代群众路线必须发扬党密切联系群众的优良作风,切实提高群众工作能力,增进同人民群众的深厚感情,才能赢得人民群众的支持和拥护,才能使党执政的群众基础更加广泛和牢固,才能推动党和国家事业取得更大胜利。

(二)提高群众工作能力是党治国理政的重大时代课题

党的二十大报告指出:“中国共产党已走过百年奋斗历程。我们党立志于中华民族千秋伟业,致力于人类和平与发展崇高事业,责任无比重大,使命无上光荣。全党同志务必不忘初心、牢记使命,务必谦虚谨慎、艰苦奋斗,务必敢于斗争、善于斗争,坚定历史自信,增强历史主动,谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。”[1]习近平总书记在党的二十大报告中提出的“三个务必”是立足于新时代、新形势和新任务的诚挚叮嘱。面对当前国内国际错综复杂的新形势,以“中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”的奋斗目标任重道远,同时也对党的治国理政提出了更高的要求。新中国成立后,党经历了执政初期的考验,成为领导人民并长期执政的政党。进入新时代,如何在有效密切党群之间关系、有效回应群众诉求和有效解决群众内部矛盾的基础上,取得更广泛、更深厚、更可靠的群众基础,必须要提高群众工作能力,尤其是创新群众工作方式方法,促进人民群众、社会与国家之间相互支持,使党和人民群众之间联结为一个整体,才能使党经受长期执政的考验,才能更好地提高党治国理政的能力和水平。

(三)提高群众工作能力是干部能力建设的重要必修课

重视群众工作是党的优良传统,善做群众工作是党的看家本领。习近平总书记曾指出,是否重视做群众工作,是否善于做群众工作,是衡量领导干部政治上是否合格、工作上是否称职、领导能力强不强的一个基本标准[2]。提高群众工作能力不仅是顺应新时代发展要求,也是新时代领导干部做好群众工作的必修课。2020年,习近平总书记在中共中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式讲话中提出,面对复杂形势和艰巨任务,干部特别是年轻干部,要提高包括群众工作能力在内的七种能力,特别强调“要坚持从群众中来、到群众中去,真正成为群众的贴心人。要心中有群众,时刻把群众安危冷暖放在心上,认真落实党中央各项惠民政策,把小事当作大事来办,切实解决群众‘急难愁盼’的问题”[3]。因此,进入新时代,做好群众工作是判断和衡量领导干部工作成效和工作能力的一个重要的标准,不仅是领导干部重要的本职工作,同时也是领导干部尤其是年轻干部能力建设的必修课。

二、新时代群众工作能力提升问卷调查及分析

笔者采用问卷调查的形式,对N市2022年秋季主体班中的市委管理干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题研修班、市委管理干部任职培训班、中青年干部班、科级女干部进修班、党外中青年干部班、党外科级干部班、统战干部班、初任公务员(选调生)班等8个主体班学员进行问卷调查,共发放调查问卷600份,回收有效问卷593 份,有效率为98.8%,并运用SPSS25.0 对各项数据进行整理和分析。

(一)问卷基本信息

笔者主要采用描述性分析法对调查者的基本信息进行统计分析。从数据分析来看(见表1),在被调查者中,在性别方面,男性为278 名,占总人数46.9%,女性为315名,占总人数53.1%,两者比例约为1∶1.33。在年龄方面,“25 岁以下”人数为105 人,占17.7%;“26—35 岁”人数是238 人,占40.1%;“36—45 岁”人数140 人,占23.6%;“46—59 岁”人数为110 人,占比18.6%。其中主要以“26—35 岁”人数居多,其次是“36—45 岁”和“46—59岁”两个年龄层人数比较多。在政治面貌方面,“中共党员(含预备党员)”人数为312人,占比52.6%;群众人数为129 人,占比21.8%;“共青团员”人数为109 人,占比18.4%;“民主党派成员”人数为19人,占比3.2%;“无党派人士”人数为24人,占比4%。其中主要以“中共党员(含预备党员)”为主,其次是“群众”和“共青团员”。从党员(含预备党员)身份和非党员身份来看,“中共党员(含预备党员)”人数为312人,“共青团员”“民主党派成员”“无党派人士”“群众”等非党员总数为281人,两者比例约为1.1∶1。可见,大多数被调查者无论是性别、主要年龄层以及政治面貌的比例都较为合理。

(二)当前群众工作面临的挑战及其原因分析

随着国内外环境的发展变化,国内社会阶层结构不断发生分化和发展。同时,人民群众的主体意识也不断提高,利益诉求也越来越多样化,在很大程度上呈现出群体化和碎片化等特点。这对群众工作形成了一定的影响也带来了很大的挑战。尤其是一些党的干部在群众工作中存在精神懈怠、工作方式单一、能力不足等问题,这不仅影响党群、干群关系,同时也对党和政府的形象及公信力产生了一定影响。

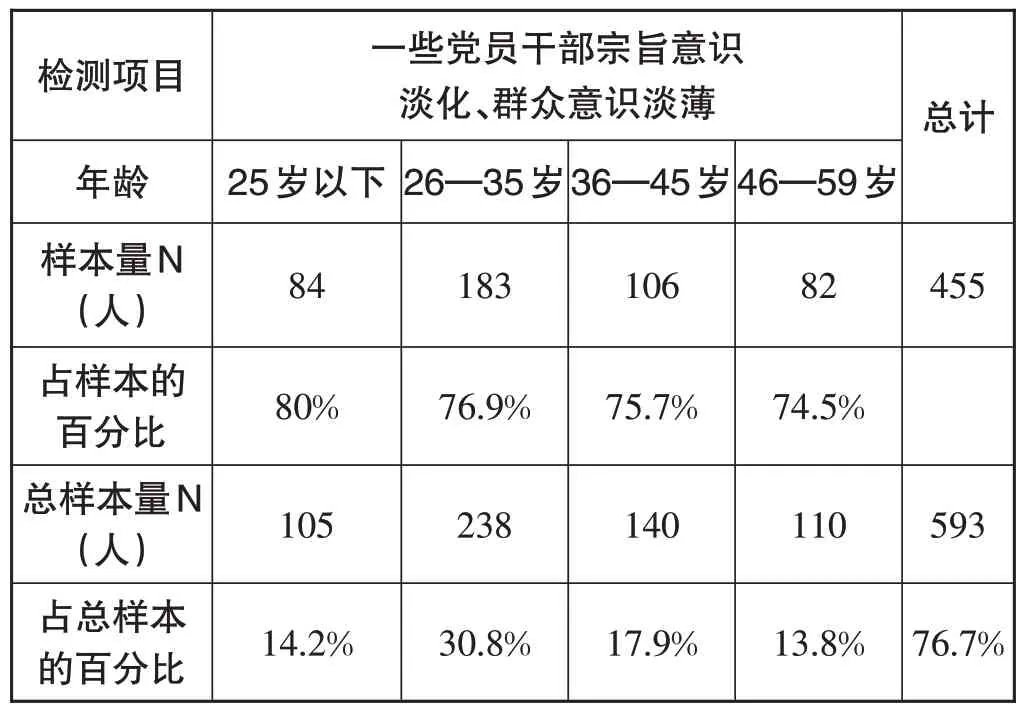

1.群众服务意识薄弱,易致使群众工作“失位”。在问卷数据中,笔者主要从“年龄”层面,对“一些党员干部脱离群众主要原因”中的“宗旨意识和群众意识”进行多重响应交叉分析。从总体来看(见表2),超过70%的被调查者认为一些党员干部宗旨意识淡化、群众意识淡薄是造成脱离群众的重要原因,占总样本的百分比为76.7%。

表2 调查对象年龄*一些党员干部脱离群众主要原因多重响应交叉分析

党在不同时期不断告诫广大党员干部不要脱离群众,要密切联系群众,继承和发扬党的优良作风,但随着经济的发展和生活水平的提高,一些党员干部宗旨意识淡化,“官念”严重,开展群众工作主要以“管得住”“治得住”的方式来进行,习惯于把“管理”等同于“服务”。这不仅违背了全心全意为人民服务的宗旨,同时也违背了坚持“以人民为中心”的发展理念,不仅不能推动群众工作的开展,反而引起群众反感和不满。

同时,个别党员干部认为自己高人一等,在工作中高高在上,说话“打官腔”,做事“摆官谱”,不把群众看在眼里,对群众呼声置若罔闻,对群众诉求敷衍应付,不愿与群众打交道。这些思想和行为必将导致干部与群众之间的距离疏远,对党群工作造成不良影响。

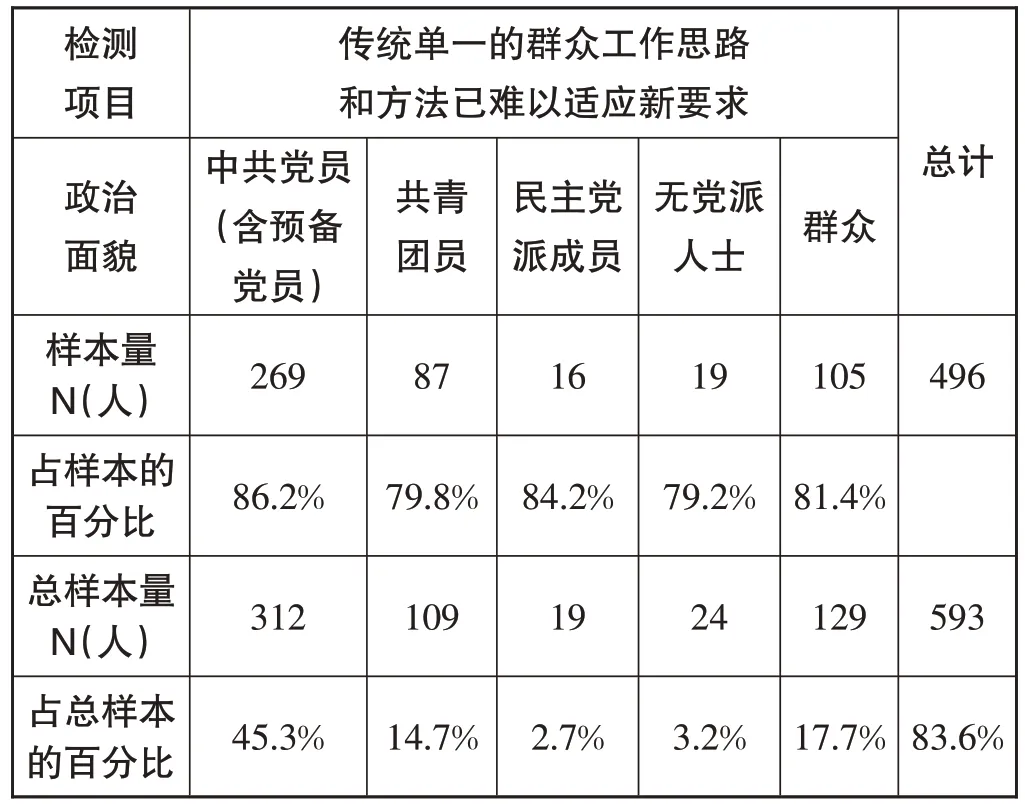

2.群众工作方式单一,易致使群众工作“失序”。在问卷数据中,笔者主要从“政治面貌”层面,对“当前群众工作面临的新挑战”中的“传统单一的群众工作思路和方法已难以适应新要求”进行多重响应交叉分析(见表3)。无论是党员干部,还是群众,大部分被调查者也认为传统单一的群众工作方式已难以解决群众现实中的问题,没能达到群众解决问题和解决矛盾的心理预期,在很大程度上影响群众工作的效果。

表3 调查对象政治面貌*当前群众工作面临的新挑战多重响应交叉分析

新中国成立后,中国共产党推翻了压在人民头上的三座大山,建立了人民政权,人民得以当家作主,自此人民群众的主体意识开始被唤醒。改革开放后,人民群众的权利意识、民主意识、法律意识、理性意识等主体意识不断增强。尤其是党的十八大以来,人民群众主体意识和权利意识呈现主体多元化、利益诉求多样化等特点,新时期国际国内社会环境复杂多变,增加了群众工作的多变性和复杂性。一些党员干部群众工作仍使用传统单一的群众工作思路和方法,这已难以适应新时代新要求,影响群众工作的成效。

新时代群众工作更应讲究方式方法,但在实际工作中,一些党员干部开展群众工作仍以传统单一和单向的方式为主,习惯于把人民群众当作被支配和被领导的对象。这种单向式的“一刀切”和“行政化”的工作方式无法满足群众多样化的利益诉求,必然导致群众工作被动开展,同时,单一的群众工作方式难以适应新形势,不利于发挥人民群众的积极性、主动性、创造性,进而影响群众工作的推进和开展。

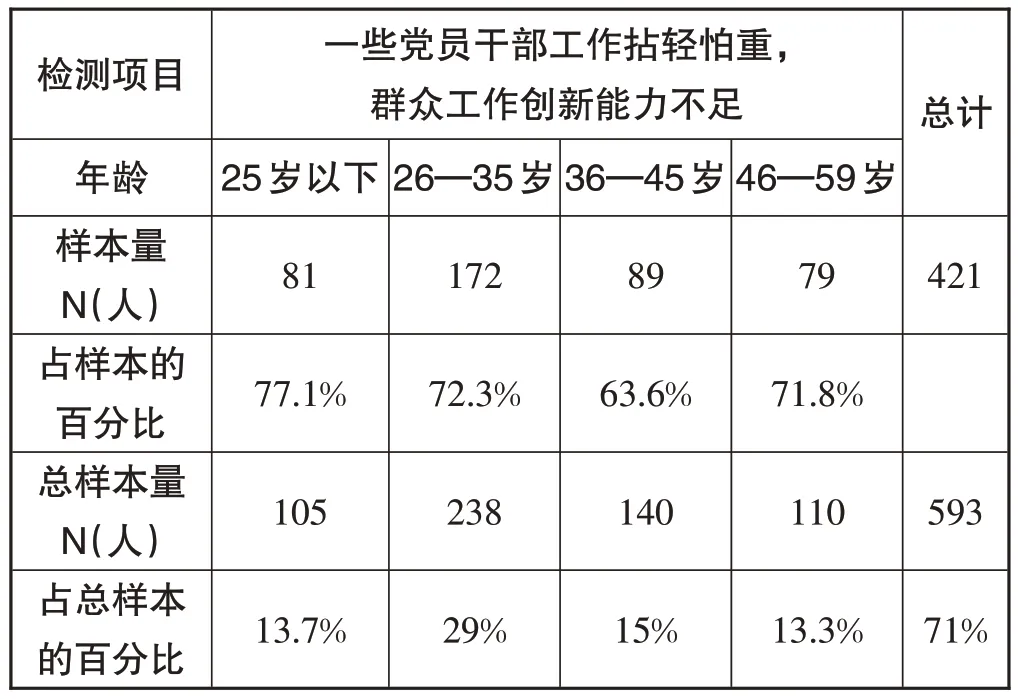

3.群众工作能力不足,易致使群众工作“失语”。在问卷数据中,笔者主要从“年龄”层面,对“当前群众工作面临的新挑战”中的“一些党员干部工作拈轻怕重,群众工作创新能力不足”进行多重响应交叉分析(见表4)。从总体来看,71%的被调查者认为,一些党员干部工作拈轻怕重,群众工作创新能力不足,是当前群众工作面临的新挑战。一些党员干部群众工作能力不足,尤其是创新能力不足,难以跟上群众主体多元化、群众利益诉求多元化和利益解决复杂化的发展形势和工作特点,容易导致群众工作“失语”。

表4 调查对象年龄*当前群众工作面临的新挑战多重响应交叉分析

首先,群众工作能力不足体现为缺乏深入群众的能力。部分干部下基层、走访群众不多,有些干部下基层就是走马观花、蜻蜓点水,也有些干部不敢下基层、不会走基层。由于对群众思想、群众生活、群众需求不熟悉和不了解,导致群众工作不好开展,容易导致群众工作“失语”。其次,群众工作能力不足体现为与群众沟通交流能力不足。2005年,时任浙江省委书记的习近平同志在省委专题学习会上,批评了这种现象:“在开展群众工作方面,我们有的领导干部甚至不会说话。有的同志自嘲:与社会群体说话,说不上去;与困难群众说话,说不下去;与青年学生说话,说不进去;与老同志说话,给顶了回去。很多场合,我们就是处于这样一种失语的状态,怎么能使群众信服呢?”[4]无法与群众进行有效沟通和交流,必然导致在群众工作中“失语”。

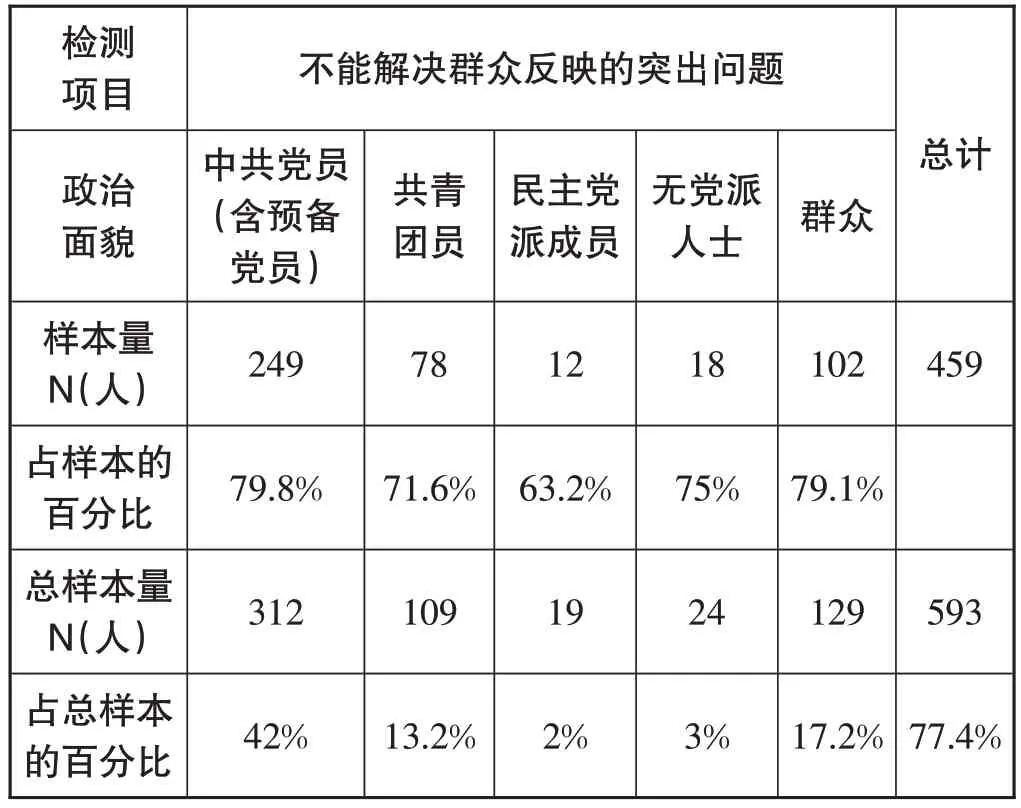

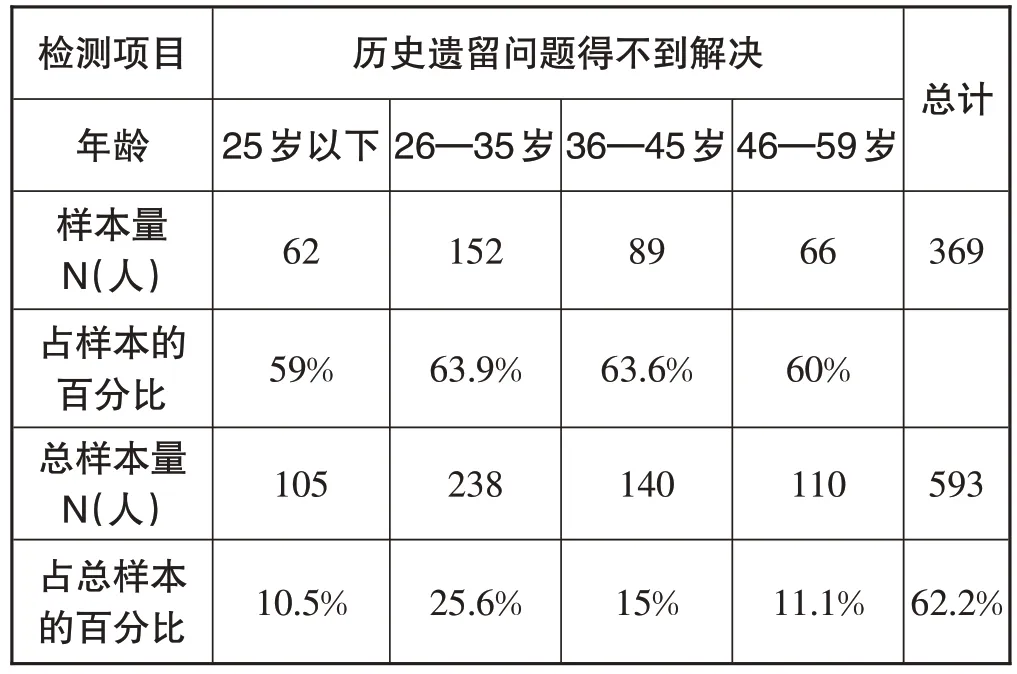

4.解决矛盾机制滞后,易致使群众工作“失效”。在问卷数据中,笔者主要从“政治面貌”和“年龄”层面,分别对“影响党群干群关系主要原因”中的“不能解决群众反映的突出问题”和“历史遗留问题得不到解决”进行交叉分析。从不同“政治面貌”层面来看(见表5),79.8%的“中共党员(含预备党员)”、71.6%的“共青团员”、63.2%的“民主党派成员”、75%的“无党派人士”和79.1%的“群众”认为不能解决群众反映的突出问题是影响党群干群关系主要原因之一。从不同“年龄”层面看(见表6),一大半被调查者认为历史遗留问题得不到解决也是影响党群干群关系的重要原因,所占比例为62.2%。由此可见,解决群众反映突出问题和历史遗留问题至关重要,倘若处理不好,容易导致群众工作失效,影响党群干群关系。

表5 调查对象政治面貌*影响党群干群关系主要原因多重响应交叉分析

表6 调查对象年龄*影响党群干群关系主要原因多重响应交叉分析

新时代群众工作的目标和任务都发生了很大的变化,群众主体多元化和群众诉求多样化。新时代群众工作较之传统群众工作更具有多变性和复杂性,人民群众内部不同的利益主体和利益诉求之间的矛盾和纠纷更为复杂,这对群众工作的矛盾化解机制提出了新挑战。

解决人民群众内部矛盾是群众工作的核心工作,需要不断建立健全群众工作矛盾多元化解机制,及时和有效化解人民内部矛盾问题。当前,一些地方的群众工作存在矛盾化解机制建设滞后、功能作用发挥不充分、矛盾化解平台搭建不完善等薄弱环节,以及调动人民群众参与化解矛盾的积极性和创造性有待提高。同时,由于群众工作矛盾化解机制的滞后和缺失,一些干部在解决群众矛盾方面也存在“本领恐慌”和“能力不足”的“倒逼现象”。个别党员干部面对一些纠纷比较大、矛盾比较尖锐的突出问题和历史问题时束手无策,缺乏妥善处理群众矛盾的能力和办法,甚至采取“绕道走”“拖捂推”等冷处理方式,不仅无助于解决群众的矛盾,反而会加剧干群间冲突,严重危害党群关系。

三、提高群众工作能力的路径

新时代群众工作机遇与挑战并存,唯有坚持人民至上、紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民,党和国家的事业才能取得更大的成绩。新时代,党中央对党的各级党员干部提高群众工作的能力素质和作风形象提出了更高的要求。做好群众工作不仅体现党员干部工作作风和工作态度,更能反映工作素质能力。提高新时代群众工作能力必须把握新形势下群众工作的规律和特点,增强服务群众本领,才能更好地团结和带领人民群众共创美好生活和共享发展成果。

(一)坚持人民至上,淡化“官念”,争做群众“好公仆”

做好新时代群众工作必须牢记初心使命,转变工作作风。在问卷数据中,主要从“政治面貌”层面,对“提高群众工作路径”中的“转变党员干部作风建设,实现由群众上访向干部下基层转变”进行交叉分析(见表7)。从总体来看,超过一半的被调查者认为提高群众工作能力必须转变干部作风,实现由群众上访向干部下基层转变,所占比例为79.1%。其中,从不同政治面貌的单个层面数据来看,“中共党员(含预备党员)”的被调查者占80.1%,“共青团员”占76.1%,“民主党派成员”占84.2%,“无党派人士”占91.7%,“群众”占76%。这说明必须坚持人民至上发展理念,必须转变干部作风,淡化“官念”,才能当好群众的“好公仆”。

1.增强为人民服务宗旨意识,永葆为民服务“初心”。党的历史实践证明,无论是在革命战争年代,还是在和平发展年代,党在不同时期涌现出来的很多先进人物和先进典型的共同特点是全心全意为人民服务,因而得到人民群众的认可和认同,赢得人民群众的信任、支持和拥护。习近平总书记在中共中央政治局第三十一次集体学习时强调:“全党同志要从党的百年奋斗史中不断体悟初心使命,贯彻好以人民为中心的发展思想,矢志不渝为实现中华民族伟大复兴而奋斗。”[5]当前,党和国家事业正处在实现党的第二个百年奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键时期,党员干部必须增强全心全意为人民服务的宗旨意识,争做人民群众“好公仆”,切实把党的根本宗旨和人民至上理念贯穿到群众工作中,保持党同人民群众的血肉联系,并将之转变为锐意进取、开拓创新的思想自觉,不断为实现人民群众对美好生活的向往和追求而奋斗。

2.强化初心和使命行动自觉,增强人民公仆定力。习近平总书记在党的二十大报告中提出了“三个务必”,其中第一个“务必”是“务必不忘初心、牢记使命”,这是党的红线,凸显了坚守和践行初心使命的时代要求。新时代新征程,面对新战略、新机遇和新挑战,党的干部必须深入贯彻落实“务必不忘初心、牢记使命”的重要要求,不断叩问和强化党的初心使命,并将坚守和践行党的初心使命转化为提高群众工作能力的精气神和锐意开拓群众工作新局面的强大力量和行动自觉。同时,党员干部也要站稳人民立场,增强做好人民公仆的定力,淡化“官念”,做到“只见公仆不见官”,放下“官架子”,树牢“公仆心”,尊重群众、贴近群众和深入群众,以平和的态度、平等的心态与群众多沟通和多交流,不断增进与人民群众之间的感情,更好地做好群众工作,更好地为人民服务。

(二)厚植为民情怀,强化务实为民,争做群众“暖心人”

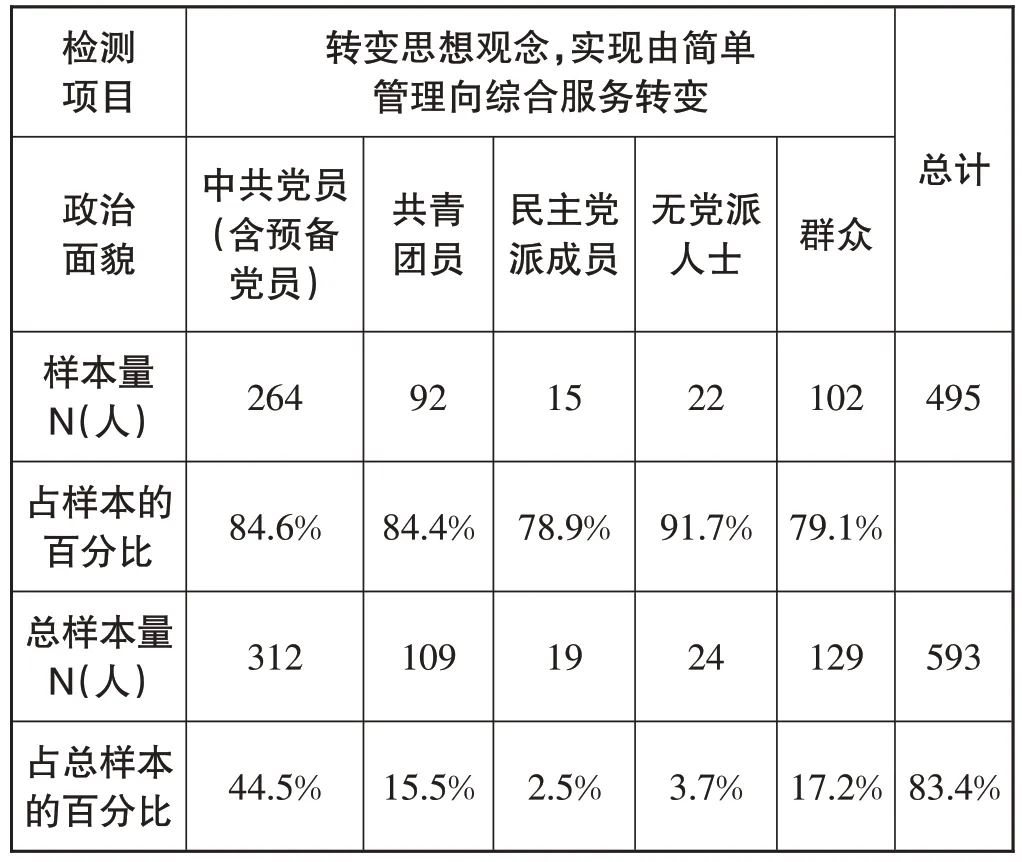

做好新时代群众工作必须转变思想观念,全心全意为人民服务。在问卷数据中(见表8),主要从“政治面貌”层面,对“提高群众工作路径”中的“转变思想观念,实现由简单管理向综合服务转变”进行交叉分析。其中,84.6%的“中共党员(含预备党员)”、84.4%的“共青团员”、78.9%的“民主党派成员”、91.7%的“无党派人士”和79.1%的“群众”,认为提高群众工作必须转变思想观念,实现由简单管理向综合服务转变,才能有效提高群众工作效果,占总百分比为83.4%。在很大程度上说明必须转变思想观念,务实为民,提高综合服务力,才能做好群众工作。

表8 调查对象政治面貌*提高群众工作路径交叉分析

1.转变思想观念,厚植为民情怀。党始终强调,干部手中的权力是人民赋予的,必须用来为人民服务。党员干部是人民的公仆,必须牢记手中的权力来自人民,也必须服务于人民。习近平总书记强调:“干部要怀着强烈的爱民、忧民、为民、惠民之心,心里要始终装着父老乡亲,想问题、作决策、办事情都要想一想是不是站在人民的立场上,是不是有助于解决群众的难题,是不是有利于增进人民福祉,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。”[6]习近平总书记所提出的三个“是不是”为提升群众工作能力提供了方向和遵循。党员干部必须厚植为民情怀,树立正确的群众观、权力观和政绩观,时时把人民群众的利益放在最高位置,争做人民群众的“暖心人”,切实把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为群众工作的出发点和落脚点,多给人民群众雪中送炭,多为人民群众做实事。

2.坚持求真务实,强化务实为民。党员干部必须提高综合服务力,摒弃“做官当老爷”的官本位思想,强化务实为民,寓管理于服务之中,“从被动完成工作任务到主动提供服务的转变”[7],多谋民生之利,多解民生之忧,不断为人民谋幸福。同时,与群众建立深厚感情,并将之转化为埋头苦干、真抓实干的原动力,在实际工作中对群众随和一些、亲切一些,多一些交流探讨、少一些指示命令,实实在在为人民群众谋利益、谋发展,不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(三)突出身入为先,注重调查研究,争做群众“知情人”

新时代群众工作必须了解群众的急难愁盼,真切关心群众疾苦,真诚倾听群众呼声,一心一意为群众办实事,全心全意为群众解难题,才能“接地气”地为群众做好事。在问卷中,主要将“年龄”为行变量,以“开展群众工作方式”为列变量进行交叉联表分析(见表9)。

表9 调查对象年龄*开展群众工作方式交叉联表分析

无论是从不同年龄层,还是从总体来看,超过一半的被调查者认为“干部入户走访群众”“干部定期定点接访”“利用互联网和新媒体平台”是开展群众工作的主要方式。这也折射出必须身入为先,做好群众“知情人”,加强与群众之间的联系,尤其是要走进基层,深入群众,才能有效开展群众工作。换言之,能否下得了基层、进得了群众的门、说得了群众的话、办得了群众的事,直接关系到群众工作能否取得实效。

1.突出身入为先,体察民情。习近平总书记指出:“要坚持工作重心下移,深入实际、深入基层、深入群众,做到知民情、解民忧、纾民怨、暖民心,多干让人民满意的好事实事。”[8]党员干部不仅要放下“架子”,也要沉下“身子”和迈开“步子”,走进基层,深入群众,做好倾听民声和体察民情工作,确保情况在一线了解、问题在一线发现、工作在一线推动,实实在在地了解人民群众的生活环境和实际困难。同时,也要坚持问题导向,围绕人民群众关心关注的热点难点问题,不仅要宣传好党的路线、方针和政策,也要聚焦人民群众反映强烈的突出问题,倾听群众呼声,关心群众疾苦,真心实意地解决人民群众生活和生产上的诉求和难题,以真情付出赢得人民群众的拥护和信赖。

2.注重调查研究,倾听民意。调查研究是党的优良传统,也是党保持同人民群众密切联系的重要方式。习近平总书记提出:“要大兴调查研究之风,多到分管领域的基层一线去,多到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方去,体察实情、解剖麻雀,全面掌握情况,做到心中有数。”[9]同时,党的二十大报告指出:“弘扬党的光荣传统和优良作风,促进党员干部特别是领导干部带头深入调查研究,扑下身子干实事、谋实招、求实效。”[1]走好新时代群众路线,做好群众工作不仅要体察民情,也要倾听民意,关键要注重调查研究,俯身躬行深入群众开展调查研究,关注群众所思所想和所急所盼,广泛听取群众意见和建议。不仅要听群众顺耳言,也要听逆耳语。同时,调查研究也要坚持问政于民、问计于民、问需于民,要从群众中汲取智慧和力量,团结和依靠群众发现和解决现实问题,打开群众工作的新天地。

(四)强化“心至”为要,关心群众利益,争做群众“贴心人”

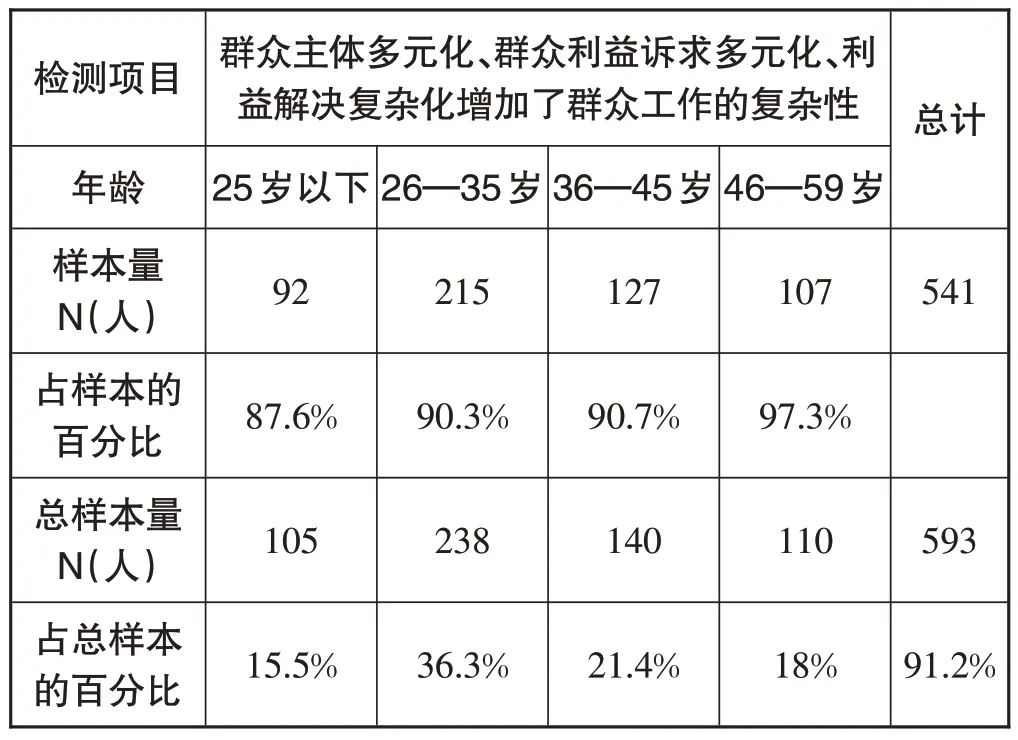

做好群众工作不仅要“身入”群众,更要“心入”群众。在问卷数据中,主要从“年龄”层面,对“当前群众工作面临挑战”中的“群众主体多元化、群众利益诉求多元化、利益解决复杂化增加了群众工作的复杂性”进行交叉分析(见表10)。从总体来看,91.2%的被调查者认为,群众主体多元化、群众利益诉求多元化、利益解决复杂化,这不仅增加了群众工作的复杂性,同时也给新时代群众工作带来挑战。其中,在不同年龄层中,包含87.6%的“25岁以下”、90.3%的“26—35岁”、90.7%的“36—45岁”、97.3%的“46—59岁”的被调查者。这反映出群众工作的新形势和新特点,做好群众工作必须要“心至”为要,主动与群众零距离交心,才能让群众工作更加贴近人民群众、更好服务人民群众。

表10 调查对象年龄* 当前群众工作面临挑战交叉分析

1.强化“心至”为要,保持时时放心不下的责任意识。习近平总书记指出:“民生无小事,枝叶总关情。”[10]做好群众工作要始终保持时时放心不下的责任意识,带着真心、带着感情,把事关人民群众根本利益的大事小事放在心上,设身处地为人民群众切实解决生活、生产中的实际问题,尤其是要时刻把人民群众安危冷暖和急难愁盼等问题放在心上,千方百计为人民群众排忧解难,真正地为民办实事,为民谋实利,当好人民群众的“贴心人”。

2.善于换位思考,切实把工作做到群众心坎上。

习近平总书记指出:“做群众工作要注意换位思考,设身处地为群众着想。只有将心比心,才能换取真心,才能找到解决问题、推动工作的良策。”[11]当前,群众工作呈现群众主体多元化、群众利益诉求多元化等特点。受环境、职业、教育程度、人生经历等不同方面因素的影响,不同群众都有不同的意愿表达和利益诉求。做好群众工作要时常与群众换位思考,始终把人民群众放在第一位,多站在人民群众的感情、愿望、利益、立场等方面看问题、想问题、解决问题,时刻把群众思忧急盼挂在心头,用真心换真情,主动与群众零距离交心,切实把工作做到群众心坎上,让工作更加贴近群众、更好服务群众,真正成为人民群众的“贴心人”。

(五)建立健全机制,化解群众矛盾,争做群众“称心人”

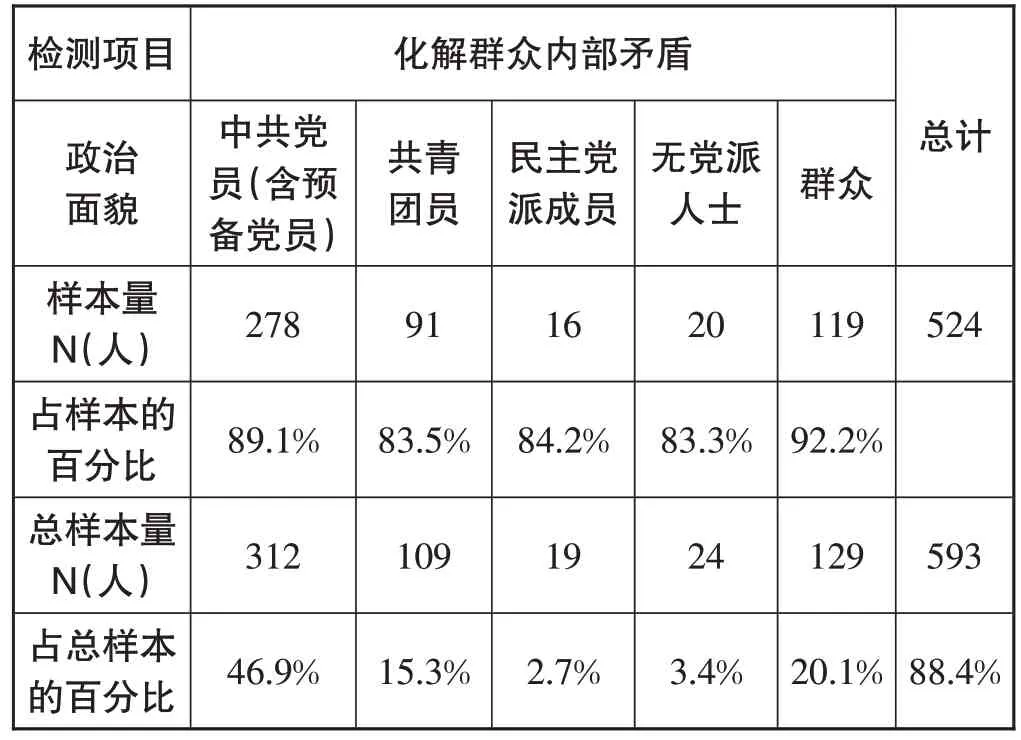

1.建立健全解决群众矛盾工作机制。在问卷数据中,主要从“政治面貌”层面,对“新时代党的群众工作内容”中的“化解群众内部矛盾”进行交叉分析。从不同政治面貌来看(见表11),89.1%的“中共党员(含预备党员)”、83.5%的“共青团员”、84.2%的“民主党派成员”、83.3%的“无党派人士”和92.2%的“群众”认为化解群众内部矛盾是新时代群众工作的主要内容,占总样本的百分比为88.4%。

表11 调查对象政治面貌*新时代党的群众工作内容交叉分析

习近平总书记指出:“群众工作的本质是密切党群关系,核心是正确处理人民内部矛盾。”[12]党的二十大报告指出,“在社会基层坚持和发展新时代‘枫桥经验’,完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制”,“及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态”[1]。提高有效解决矛盾能力必须建立健全民主科学的决策机制、民意沟通机制、群众诉求表达机制等群众工作机制,全面贯彻“从群众中来,到群众中去”的群众路线,多方面听取群众意见,善于集中群众的力量和智慧,努力把落实党中央要求和人民群众期盼统一起来,化解人民群众矛盾和纠纷,才能做好人民群众的“称心人”。

2.完善共建共治共享社会治理机制。提高群众工作能力必须创新工作机制。在问卷数据中,主要从“年龄”层面对“新时代党的群众工作内容”中的“创新工作机制”进行交叉分析。从不同年龄层看(见表12),79%的“25 岁以下”、78.6%的“26—35 岁”、82.9%的“36—45岁”、85.5%的“46—59 岁”的被调查者认为创新民意沟通、民主自治等群众工作机制,能有效推动群众工作扎实开展,占总样本的百分比为80.9%。可见,有效解决矛盾能力是做好群众工作的核心工作,同时提高群众工作效能也必须建立健全群众工作相关机制,尤其是化解人民群众内部矛盾的相关机制,这样才能做好人民群众的“称心人”。

党的二十大报告指出:“我们要健全人民当家作主制度体系,扩大人民有序政治参与,保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督,发挥人民群众积极性、主动性、创造性,巩固和发展生动活泼、安定团结的政治局面。”[1]做好群众工作须健全共建共治共享的社会治理机制,搭建集中群众智慧的民主协商平台、自治参与平台等,发挥人民群众的首创精神,有效激励和调动群众的积极性、主动性、创造性,推进实现行政管理与人民群众自治的有效衔接和良性互动,不断提高化解人民群众内部矛盾成效,推进构建共建共治共享的社会治理格局,不断提升社会治理效能。