学习任务群视域下的表现性评价*

——以五年级上册第七单元为例

2023-12-04徐美勤

□徐美勤

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)以发展学生的核心素养为导向,创造性地建构了六大学习任务群。分析各个学习任务群的“教学提示”,不难发现,它们都要求在语文实践活动过程中对学生的学习表现作出评价。以“文学阅读与创意表达”学习任务群为例,其“教学提示”明确指出“评价应围绕学生阅读文学作品的过程性表现进行”[1]28。这与《课程标准》“评价建议”中所强调的“重点考查学生在语文学习过程中表现出来的学习态度、参与程度和核心素养的发展水平”“广泛收集课堂关键表现”[1]46的要求一脉相承。

以纸笔测试为代表的传统评价无法充分检测学生在真实情境中运用已有知识完成任务的能力及过程性表现。而表现性评价能在尽量合乎真实的情境中,运用评分规则对学生完成复杂任务的过程或(与)结果作出判断。[2]其中,评分规则是对照居于课程核心的目标来制定的。可以说,理想的表现性评价本身就是一项有效的学习活动,“通过客观测验以外的行动、作品、表演、展示、操作、写作等更真实的表现来展示学生口头表达能力、文字表达能力、思维能力、创造能力、实践能力”[3]。可见,表现性评价不仅评价学生的“所知”,还评价学生的“能做”;不仅评价表现的“结果”,还评价表现的“过程”;不仅评价单一的能力,还评价学生全面解决问题的多元能力。

从以上分析中可以看出,目标、表现性任务和评分规则是表现性评价的三个核心要素(如图1)。[2]各要素之间的相互作用促成了表现性评价与《课程标准》紧密关联,并自然地融入教学之中。

图1

下面以统编教材五年级上册第七单元为例,紧扣表现性评价三个核心要素,立足单元整体,详细论述学习任务群视域下的表现性评价实施策略。

一、确定居于课程核心的单元目标

表现性评价不是评价学生对知识的简单回忆,而是关注学生能否灵活又综合地运用所学知识,个性化地施展自己的才能,创造性地解决问题。因此,与表现性评价相对应的不是“知道”“识记”类目标,而是居于课程核心、具有统领价值、需要持久理解的高阶目标。就语文学科而言,就是从课程标准、语文要素、单元教学总目标中提炼出来的,具有超越课程内容的持久价值,可实现高通路迁移的核心概念,即大概念。

本单元围绕“自然之趣”编排了《古诗词三首》(《山居秋暝》《枫桥夜泊》《长相思》)《四季之美》《鸟的天堂》《月迹》等内容。单元语文要素是“初步体会课文中的静态描写和动态描写”,几篇课文均有静态描写和动态描写。如:《山居秋暝》“以动衬静”,通过对“竹喧”“莲动”等景致的动态描写,衬托了山间傍晚的幽静。《四季之美》“静中引动”,先描写静态的景物,随后引出动态描写。《鸟的天堂》中,描写大榕树时“静中含动”,看似静态的描写中蕴含着生命的活力;描写早晨的大榕树时则“多维联动”,从数量、声音、姿态等多个维度展现了百鸟欢腾的动态美。《月迹》中既有对月亮足迹的动态描写,也有对满院子月光的静态描写,情趣盎然。单元习作《____即景》要求在课文学习的基础上进行迁移运用,重点写出景物的变化。

基于对单元内容的分析,本单元的教学对应“文学阅读与创意表达”学习任务群在第三学段“学习内容”中提出的要求“感受大自然的奇妙,体会人与自然和谐相处的意义;用口头或书面的方式表达对自然的观察与体验,抒发自己的情感”[1]27。结合“阅读与鉴赏”的学段要求、相应的“学业质量描述”以及学科核心素养中关于“语言运用”“审美创造”的阐述,可生成居于课程核心的单元总目标以及需要理解的大概念,如表1所示。

逆向教学设计是实施表现性评价的必然选择,其最显著的特点是评价设计先于教学活动设计,并始终关注预期结果的实现,即在确定单元目标之后,不是马上设计教学活动,而是先确定评估证据,以证明学生理解了大概念,达到了预期结果。[4]五年级上册第七单元的评估证据如下。

表现性任务评估证据:

1.会品味、积累课文中采用静态描写和动态描写的语句,通过朗读初步体会静态描写和动态描写的好处。

2.能初步体会几篇课文呈现静态描写和动态描写的不同方式,感受“以动衬静”“静中引动”“静中含动”“多维联动”之间的异同。

3.能重点运用“多维联动”,写出景物的变化,围绕“____即景”进行创意表达。

4.能根据表达的需要,恰当地综合运用多种静态、动态描写的组合方式,介绍一处景物。

其他证据:作业本、作文、思维导图、单元检测练习、自我反思等。

二、设计真实情境中的表现性任务

表现性任务的设计是实施表现性评价的关键。一个好的表现性任务一般要符合以下三个特征。首先,表现性任务要尽可能真实,即要用尽量接近真实生活的、复杂的、开放的问题或任务,来反映学生在真实情境中解决问题或创造结果的表现,以评价学生的多元能力。其次,表现性任务要让学生有机会展现与评价目标相匹配的能力。最后,表现性任务要具有可行性,要站在学生的视角,充分考虑学生的实际情况,确保每个学生都能真正理解“自己要做什么”,并且有足够的时间、资料或其他支持来确保任务的完成。

其中,“真实情境”的设置需要考虑以下内容:一是情境对尽可能多的学生有个人意义;二是情境让学生感到既熟悉又陌生,使学生有能力将他们在课堂活动或样例中学到的知识和技能进行转化,要让学生在感受到挑战的同时,又不至于觉得难度太大,自己根本无法胜任。

基于单元评价目标及表现性评价的要求,教师设计了“为中外游客介绍杭州美景”的真实情境,其本质是让学生综合运用本单元所学的静态描写和动态描写的方法介绍一处景物,以评估学生理解单元大概念的水平层次。为了使学生更好地理解表现性任务,教师要用贴近学生的语言编写一份“表现性任务使用指南”,确保任务的有效实施。

表现性任务使用指南

第19 届亚洲运动会在杭州举行,中外游客纷纷来到杭州。作为杭州娃,我们有责任将杭州的美景介绍给来宾,更好地宣传美丽杭州。请选择你最想推荐给来宾的一处杭州美景,并进行介绍。

◇你的任务:

1.选择最想介绍的一处美景,用镜头拍摄下来或寻找关于这一美景的视频。

2.尽可能充分地、恰当地用上本单元所学的动态描写和静态描写的方法,为你的美景视频撰写匹配的解说词。

3.自主完成或者寻求他人的帮助,为视频配音,制作配上解说词的美景视频。

4.将制作完成的美景视频发布在朋友圈或其他自媒体上,做好宣传推广,让更多的来宾看到自己的作品。

◇在这一过程中,你还可以:

1.展示你的任务完成进度及困惑。

2.对别人的困惑进行解答。

3.对自己或同伴的作品进行评价。

三、制定判断学生表现的评分规则

表现性任务具有情境性、开放性和复杂性。因此,其对应的表现性评价也没有一个统一的标准答案,需要评价者依靠自身的经验和智慧进行判断。为使判断更加合理、公正、公平,就需要根据评价目标事先制定相应的评分规则。

高质量的评分规则需要考虑以下几个问题:评分规则是否包含了所要评价的内容且描述了不同水平的学生表现?教师、学生、家长都能准确理解评分规则吗?评分规则对改进学生的表现有指导意义吗?评分规则对所有学生都公平吗?不同的评价者能得出一致的评价结果吗?

一个完整的评分规则一般包括表现维度、表现等级、学习表现描述。根据不同标准,评分规则可以有多种分类方法,如按照评价的方式分,可分为整体评分规则和分项评分规则。

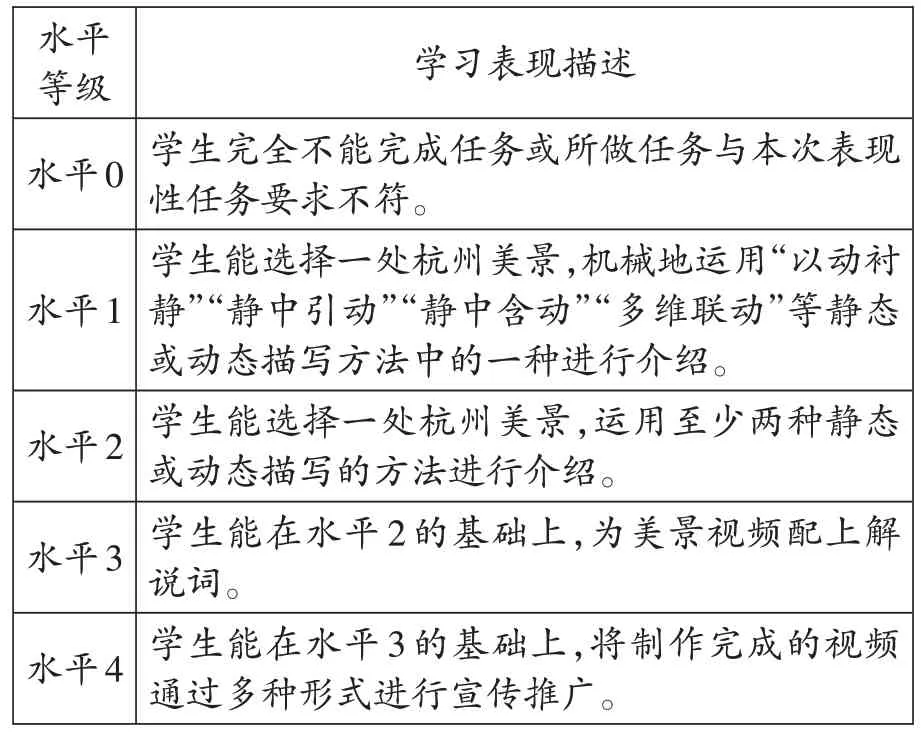

整体评分规则就是综合学生表现的重要因素,将其描述成不同的水平。针对“介绍杭州美景”的表现性任务,教师可以制定如下整体评分规则(如表2)。使用时,教师要综合考虑规则中的各因素并进行总体权衡,对学生的表现作出适切的评价。

表2

若要具体评价学生在单元习作《____即景》中的表现,则可以制定分项评分规则(部分评分规则如表3),即先根据习作要求确定评价维度,再从不同维度对学生的表现进行单独评分。分项评分规则能让学生清楚地看到进入下一个水平层次需要做到什么程度,从而提高自身的学习水平。

表3

表现性评价蕴含积极的育人潜力。教师可通过确定居于课程核心的单元目标、设计真实情境中的表现性任务、制定判断学生表现的评分规则三个步骤,完成单元表现性评价的建构。在表现性评价的具体实施过程中,教师应帮助学生真正理解表现性任务,确保他们知道自己在做什么、应该怎么做;帮助学生理解评分规则,知道“做成什么样是好的”,或让他们一起参与评分规则的制定,借助评分规则改进自己的学习;充分观察并收集学生的学习表现,以便科学使用评价结果,积极促进教与学的决策,从而实现“教—学—评”一体化。