中医五行学术空间观探析

2023-12-02舒茂宇朱红俊周颖祺姜依琳

舒茂宇,朱红俊,周颖祺,姜依琳,赵 阳

(1.南京中医药大学 第三临床医学院,江苏 南京 210023;2.无锡市中医医院/南京中医药大学 无锡附属医院 心血管科,江苏 无锡 214071)

阴阳五行学说是中医药学最关键的哲学基础,是中医学整体观念和辨证论治的思想源泉[1]。但目前学界对于阴阳五行的学术本源,尤其是五行的本质,众说纷纭[2]。笔者认为时空观是认识阴阳、五行本源的关键。阴阳起源于日夜更替[3],描述了一种随时间变化的时间观;五行则起源于五方[4],阐述了一种相对稳定的空间观。其中,关于五行空间观尤其晦暗不明,导致临床常用于阴阳辨证而怯于五行辨病,因此很有必要探讨其源流。

1 从五行起源论五行的空间属性

张劲松[5]根据早期文献资料和史前考古资料论述了五行的产生与发展过程,提出政治地理五方观念是五行产生的思想基础,说明五行起源于五方空间观。任应秋[6]也提出五行“其发生的过程,可能是先有五方观念……逐渐发展为认识事物变化规律的五行学说”。而五方是一种空间概念,因此,五行学说的起源以空间观为基础。

有学者认为五行源于五季,具有阴阳的时间属性。其中,陈久金教授[7]认为“五行即为五时”的观点最具有代表性且影响广泛。从认知逻辑看,认识事物均是从简单到复杂,对此陈久金教授在其著作中也予以认可。而基于“在上古时代曾经存在一种一年分为五时或五季的历法系统,即十月太阳历”,得出“后时的阴阳、五行、八卦,实际上都是在十月历的基础上发展起来的”的结论,这实际上在逻辑上因果颠倒了。

此外,陈久金教授[7]将《管子·五行》中“作立五行,以正天时,以正人位,人与天调”作为“五行即为五时”的证据值得商榷。笔者认为,其真实含义是天地应先定五行空间之位,再正天地阴阳之时候;为人也应先定五行之位,再调和天时阴阳变化。且管仲是春秋时代之人,距夏朝或更早年代运用十月太阳历的时期年代久远。管仲之时阴阳学说逐渐发展趋向完善,五行与阴阳学术也渐趋融合。这在《管子·四时》中有明确阐述:“南方曰日,其时曰夏,其气曰阳,阳生火与气”“西方曰辰,其时曰秋,其气曰阴,阴生金与甲。”因此,在春秋时代,五行指代五季是阴阳、五行时空属性的融合,而非五行本身空间属性的直接反应。且采用五方(五行)空间指代时节等时间概念是古代的文化习俗,如《难经》云:“井者,东方春也”,《史记》云:“曰东方木,主春”,《黄帝内经》云:“五行以东方为甲乙木,主春”,等等,但并不能由此得出五方为五季的结论。

陈久金教授[7]在“阴阳五行八卦起源新说”篇中也支持“早期的五行学术与后世有别”的观点,并指出“五行配五方大致是这样的,人们早就有了四方的概念,为了与之相对应,人们也把天上的二十八宿分为四组……”“太微即表示中央,它并不表示‘众星拱之’的中央,而是指五方之中央”“五帝座设在此处,表示太乙驾御五帝,巡行五方。太阳运行到五帝座时,正位于五行之一的土”等。陈久金教授[7]也认为五行八卦与河图洛书关系密切,且“和方位都是一一对应的”。这些论述实际上也支持五行具有五方的空间属性。

总之,从五行起源看,是先有五方观念继而出现五行学说;从认知规律讲,是从简单到复杂;从文献发生时间而言,五行出现时间早于十月太阳历等。以上均表明,五行的学术起源是基于五方空间。这个观点也可以从五行和河图的关联得到印证。

2 河图洛书与阴阳五行的本源

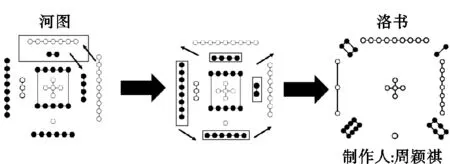

河图洛书及其背后的哲学内涵是中国文化的本源,对中医学理论和临床应用具有巨大的影响。其文献记载首次见于《尚书·周书·顾命》,其曰:“大玉,夷玉,天球,河图在东序”,《论语·子罕》也有记载:“凤鸟不至,河不出图”,《周易·系辞》曰:“河出图,洛出书,圣人择之”,影响最为深远的是朱熹所著《周易本义》中的河图洛书[8],自此由黑白点构成的数十、数九图(见图1)被定义为河图洛书。

任应秋[10]解读河图时认为,“水、火、木、金、土五行,便由此阴阳数的匹耦而生成于北、南、东、西、中五方”,可见,河图、五方、五行一体。而在现存典籍中,“五行”最早出自《尚书》。《尚书·大禹谟》云:“德惟善政,政在养民。水、火、金、木、土,谷惟修、正德、利用、厚生、惟和。九功惟叙,九叙惟歌。”《尚书·洪范》又云:“一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。”结合图1的河图数字顺序,可以看到《尚书·洪范》中的五行数字顺序与河图完全一致。因此,五行数字顺序也提示了五行起源于河图。

河图与五行的一体观,从它们同等尊崇的地位也可获得佐证。《夏书·甘誓》中夏启因为“有扈氏威侮五行”,要“天用剿绝其命”;《周书·顾命》中康王继位时“河图在东序”。这都证明了五行、河图是维护统治的重要凭据,两者具有同一性。

因此,同样的空间、数理、内涵以及同等的重要性等,均可提示五行的根源是河图,具有空间属性。

而阴阳起源于时间,文化的根源是洛书。这可从禹赐《雒书》而启建夏朝,随后夏朝后期出现了阴阳观念[3]的历史时间线中得到启示,并在《黄帝内经》中也可以得到印证。《阴阳应象大论》云:“能知七损八益,则二者(阴阳)可调。”目前,关于七损八益的内涵还有争议,但从不同角度(房中术、男女生长发育等)来描述阴阳变化则无争议[11]。结合河图洛书解释七损八益的专家也很多[12]。笔者认为,可从洛书数理来理解阴阳。从图1洛书中7和8的位置看,8的前后是由1到3(奇数为阳),阳气渐旺而“益”,7的前后是由9到7,阳气渐少而“损”。因此,“八益”表达了阳生阴长,“七损”反映了阳杀阴藏[13]。由此可见,洛书数理描述了阴阳消长的内涵,提示了阴阳思想源于洛书。

根据《汉书·五行志上》所云:“虙羲氏继天而王,受河图,则而画之,八卦是也;禹治洪水,赐雒书,法而陈之”,可以推断河图的出现当早于洛书。从它们的数理演变而言,洛书也应当源于河图(见图2)。任应秋提出“阴阳实为五行所衍生。言阴阳,五行即在其中”,则是从五行生阴阳角度说明了河图衍生洛书的内涵。

图2 河图洛书转化图

总之,从河图洛书的内涵看,五行源于河图具有空间属性,阴阳源于洛书具有时间属性,两者在时空属性上相互区别又相互联系。《黄帝内经》中关于五行记载的解读也支持这个观点。

3 从《黄帝内经》论五行的空间属性

阴阳五行学说是《黄帝内经》的文化和哲学最重要的基础之一。但由于《黄帝内经》是阴阳五行学说的应用,对其的一些基本概念及哲学属性等并未明确阐述。因此,在《黄帝内经》体系中,对五行的空间属性需在原文中解读。

《天元纪大论》云:“在天为气,在地成形,形气相感而化生万物矣。然天地者,万物之上下也”,天地、上下明显指的是空间属性。“天有五行,御五位,以生寒暑燥湿风”,则是明言五行对应(御)不同的方位空间,产生不同的寒、热、暑、燥、湿、风等六气时象。而天人相感,应于人身则“气有多少,形有盛衰”,“阴阳之气,各有多少,故曰三阴三阳也。形有盛衰,谓五行之治,各有太过不及也。”阴阳者随时间变化而有气之消长多少,五行者随空间形势盛衰而有太过与不及。阴阳的时间属性、五行的空间属性一览无遗。

《阴阳应象大论》云:“天有四时五行,以生长收藏,以生寒暑燥湿风。人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐。”五行对应于五脏,而五脏即为五类空间功能位置,相互不可取代。阴阳一气流行则在五脏之间流转、消长,至心则为心气而生喜,至肝则为肝气而生怒等。此即《六节藏象论》所云:“所谓得五行时之胜,各以气命其脏。”

故而,五脏之气盛衰的关键在于“求其至也”。至者,至其位,位即空间。至与不至则生太过与不及,《六节藏象论》云:“求其至也,皆归始春,未至而至,此谓太过……至而不至,此谓不及。”应于人身,则阴阳一气不当至某脏而至是为太过而盛;当至某脏而不至,是为不及而衰。若不能理解《黄帝内经》太过与不及之理,是不明天地之阴阳一气流转于五行、五方之位;不知人身阴阳一气流转于五行、五脏之所居。

《脉要精微论》云:“请言其与天运转大也。万物之外,六合之内,天地之变,阴阳之应,彼春之暖,为夏之暑,彼秋之忿,为冬之怒。”此言天地阴阳之气,流于四方而成四气;犹如气行五脏而现五脏之华,故而“夫精明五色者,气之华也”。“微妙在脉,不可不察,察之有纪,从阴阳始,始之有经,从五行生……是故声合五音,色合五行,脉合阴阳。”由此可见,了解《内经》理论的色、脉之精微,首先需明阴阳是从五行所生。知阴阳气行至五行、五脏之所位,而现五色、五音,故而察音色以知病位、明病变。

《藏气法时论》云:“五行者,金木水火土也。更贵更贱,以知死生,以决成败,而定五脏之气,间甚之时,死生之期也。”此经文提示,通五行之义、明五藏之气,方能明死生成败之道。“金木水火土”五行顺序与《尚书》不同者,是河图的古五行之义逐渐湮失[6],而又深刻影响后世的表现。五行在身为五脏,五脏一气,应天时流转。何脏有病,则气行有碍而不能按时而至,必然会累及他脏,此母病及子之谓。譬如“病在肝,愈于夏,夏不愈,甚于秋”,肝有病,若气能按时行至心,则肝病可愈;若气不能按时行至心,则心亦病;甚至不能流转至肺,则甚而死已。因此,五行生克之道,非五行本身之生克,其实是阴阳一气在五行不同空间中的流转是否通畅之缘由。本篇定名“藏气法时”者,即五脏的五行空间中的阴阳一气应按时流转,法天地阴阳之气四方空间流转之道则,得时则生,失时则死。

故《离合真邪论》云:“真气者,经气也,经气太虚,故曰:其来不可逢……其往不可追”,即持五行之定位,候阴阳之一气,不逢不追。不明五行的空间属性,则此处微妙难明。临床也必然会出现“不知三部九候,故不能久长。因不知合之四时五行……绝人长命”。五行空间属性安有不明。

《五运行大论》云:“天地动静,五行迁复”“天垂象,地成形,七曜纬虚,五行丽地。地者,所以载生成之形类也。虚者,所以列应天之精气也。”天象者、虚者,天时阴阳之精气也,故而有阴阳消长之势。地形者,五方、五行空间之谓;载者,空间之形始能承载也,故而有五脏之移行。《刺法论》又云:“刺疫法,只有五法,是总其诸位失守,故只归五行而统之也。”位者,空间之名,只归五行而统之,五行者空间之意。

《著至教论》云:“三阳之病,且以知天下,何以别阴阳,应四时,合之五行。”合者两类相合,阴阳之时象合于五行之空间,方能合至道,而明“病伤五藏,筋骨以消”之理。“不明不别”,必然“从容不出,人事不殷”。

至于《阴阳系日月》云:“五行以东方为甲乙木,主春”,东方为方位空间;《官能》云:“明于五俞,徐疾所在,屈伸出入,皆有条理。言阴与阳,合于五行。五脏六腑,亦有所藏”,所在、出入皆为对空间之描述。经文一再言阴阳合于五行者,阴阳、五行两者非一体而有分畛之义很明确。阴阳是时间之理,五行是空间属性,阴阳、五行时空相合,是天地之大道,中医之至理,《黄帝内经》之真义。此外,《黄帝内经》中未言五行而运用五行空间属性的经文,则更不胜数,不一一枚举。

总之,五行的空间属性在《黄帝内经》中广为运用,是《黄帝内经》运用五行学术的哲学基础之一。

4 从名医经验论五行空间属性的应用

作为中医基础理论之一,正确认识和理解阴阳五行学说的内涵,对于提高临床疗效大有裨益。病,是指在病理因素作用下,人体阴阳、脏腑失衡而引起的病变全过程,其是贯穿始终的根本矛盾。每一种疾病均是独立的个体,具有特异性,同一种疾病的根本病机及发展趋势相对固定,具有五行空间势态相对稳定的特点。证,仅是疾病阶段性的病理表现,是疾病发展时阴阳变化的阶段性概括,具有阴阳时间变化的属性。

现代诸多著名医家,虽未直言五行之空间属性,但其学术思想也体现了属性的运用。正如,仝小林院士[14]提出了“态靶因果”的临床辨治方略,临证辨治疾病时应以“病”为纬,以“态”为经。笔者认为,以“病”为纬,即“病”是一种态势(势态),恰如不同纬度之间地势、环境的空间差异,具有五行空间特征。以“态”为经,此处之“态”可理解为时态,譬如不同经度之间存在的时间差异,具有阴阳的时间特征。

国医大师邓铁涛认为,中医五行生克的实质是脏腑组织器官之间、人与环境之间、体内各个调节系统促进和抑制之间的关系[15]。这与本研究论述的五脏为五个空间功能位置,阴阳一气通过经络流转于五脏之间一致。因此,邓老五脏相关学说本质上也是对五行相对稳定而又相互协调的空间势态的认可,并与阴阳之间可以相互转化的时态特征相区别。

国医大师周仲瑛倡导辨证应首重病机,并以脏腑病机为核心[16],在辨证论治为主导的前提下,也强调辨病,认为辨病能揭示疾病的根本矛盾,而辨证可以揭示疾病阶段性的主要矛盾[17]。

同样,重视辨病之病机,根据疾病根本病机治疗,还有国医名师余瀛鳌、印会河等。余瀛鳌教授倡导“辨病辨证-通治法-通治方-临证化裁”的中医临证思维模式,临床上抓住疾病根本病机,确立基本治疗方法,使用治疗某种疾病的“通治方”,取得了良好的疗效[18]。印会河教授重视抓主症,如治疗癥积,总结其根本病机多始于气郁,自制了经验方疏肝散结方治疗癥积且疗效显著[19]。诸位国医名师紧扣疾病根本病机,专病通治,充分体现了针对疾病相对稳定的五行空间势态进行诊疗的特点。

总之,阴阳五行的时空观决定了临证当以疾病的根本病机为纲,把握疾病相对稳定的五行势态,进行特异性诊治;以证型等疾病变化特征为目,明确疾病随时间发展的阴阳时态,进行针对性调整,体现中医个性化治疗。

5 总结

综上所述,时空观是认识阴阳五行本质的关键。

从发展起源看,五行源于五方观念,具有空间属性;阴阳起于日夜交替,具有时间属性,二者相互联系又相互区别。以文化根源论,五行溯之河图,阴阳始自洛书。而《黄帝内经》作为阴阳五行学术的应用,可从其原文窥知阴阳五行对应的时空特点。就疾病诊治而言,则病具有五行空间势态相对稳定的特点,而证具有阴阳随时间变化的属性,因此需辨病与辨证相结合,时空并治。

猜你喜欢

——兼论“汉无河图”通说中《河图赤伏符》的官方定位