在探究中深化 在经历中发展

2023-11-28吕庆华

[摘 要] 为了引导学生自主发现“最优”方案,教师以学生熟悉的情境为切入点,凸显了数学学习的现实意义,有效地激发了学生的数学学习热情。在解决问题的过程中,教师坚持“以生为主”,关注学生发展,鼓励学生通过思考、分析、比较等数学活动逐渐优化思想,从而提炼出数学模型,以此提升学生解决实际问题的能力。

[关键词] 最优方案;学生发展;数学模型

作者简介:吕庆华(1976-),本科学历,中小学一级教师,从事小学数学教学与研究工作。

在“打电话”教学中,为了让学生体会“最优”的价值,教师以解决实际问题为起点,通过有效的启发和指导,鼓励学生积极参与、积极探索,以此发展学生的数学思维,提升学生的数学建模能力。

一、教学实录

1. 创设情境,引出问题

数学知识是抽象的、枯燥的,若在教学中只关注知识的讲授,而不重视学生学习兴趣的激发,这样的数学课堂一定是乏味的、低效的。因此,在教学中,为了激发学生的数学学习兴趣,让学生更好地体验生活中的数学味,教师在引出问题时常常会借助情境来淡化数学的抽象感和枯燥感,从而让数学课堂焕发无限活力。

某日深夜,119指挥中心接到报警,某小区发生煤气爆炸,需要紧急救援。因火势蔓延较快,需要召集正在休息的15名队员一同参与救援。(教师演示动画)

师:如果你是队长,你想用什么样的方式通知其他队员呢?

生1:微信或者QQ。

生2:电话。

生3:发短信。

生4:邮件。

……

師:非常好,大家知道得真多。火灾发生在深夜,你认为哪种方式既快捷又方便,同时确保通知到每名队员呢?

生齐声答:打电话。

师:你们和队长的想法不谋而合,他也选择了同样的方式。

师:想一想,如何打电话才更高效呢?

在引入阶段,教师以“救援”为切入点,让学生切身体会“高效”在生活中的价值,从而为后面的探究“最优”方案做好了铺垫。同时,通过演示火灾场景,让学生切实感知火灾的危害,从而培养安全用火、安全用电的好习惯。

2. 分析比较,探究“最优”

在探究“最优”的过程中学生大多需要经历比较、分析、交流、争论等过程,从而使解决问题的方案向“最优”转化,以此提升解决问题的效率。

师:如果每打一个电话需要1分钟,确保通知到每名队员需要多少分钟呢?

生5:如果逐一打,15个人需要15分钟。

师:这个时间太长了,大家刚刚也看到了,火势蔓延得很快,第一批救援人员只能控制火势,很难迅速将火扑灭。现在大家必须帮队长想一个更快的解决方案。(学生积极交流)

生6:可以大家一起打。

师:具体说说你的想法。

生6:可以将15人分成几个小组,这样队长只要通知组长,组长再通知队员就可以了。

师:很好的想法,如果将15人分为3组,这样确保通知到每名队员需要几分钟呢?(师生共同交流)

生7:这样队长打电话需要3分钟,组长打电话需要4分钟,所以一共需要7分钟。

师:很好,采用分组的方法打只需要7分钟,极大地提高了通知效率。谁来说一说,为什么这样打会更省时呢?

生8:如果逐一打就只能1个人打,分组后是4个人一起打,打的人多了自然也就快了。

师:说得很好,抓住了问题的本质。确实,打的人越多也就越省时。

师:这样分组后确实省时了,不过7分钟对于救援来讲还是动作太慢了,所以还需要对刚刚的打电话的形式进一步优化,你还有其他方案吗?

生9:可以让更多的人参与打电话。

师:具体怎么打呢?

生9:让所有的人都参与进来,接到通知就立刻把消息传递出去。

师:大家想一想,这样较前面的分组方案来比,哪个方案更快呢?

学生齐声答:后面的方案更快。

师:谁来分析一下,为什么后面的会更快呢?

生10:只要知情人都打电话,这样参与的人会越来越多,自然信息传播得也越快。

师:确实是个不错的想法,大家立了大功了。

这样,通过对比分析发现,若只是1个人打电话将会浪费很多的救援时间,为此学生提出了新方法,即“知情人都打电话”,从而通过交流、分析使问题解决逐渐向“最优”方案转化。

3. 优化思想,建构模型

在小学阶段,学生的建模意识不强,究其原因主要是学生在小学数学课堂并未摆脱应试教学的束缚,教师在教学中依然以考试为价值定向,忽视了数学建模思想的渗透,使得学生在与数学沟通时出现了障碍,继而影响了教师教学质量的提升和学生思维能力的开发。因此在教学中,教师应以学生熟悉的生活化的情境为切入点,充分调动学生参与学习的积极性,培养他们主动探究的好习惯,从而让他们在经历中更好地理解数学、理解教学,自然形成数学模型思想。

(1)模拟演示,体验“最优”方案

师:想一想,改进方案后,需要多长时间呢?(学生沉思)

师:这个好像是有点复杂,现在我们一起模拟一下打电话的过程,你们愿意吗?

学生齐声答:愿意。(听说要模拟演示,学生个个精神百倍)

师:很好。为了便于观察现在我们来确定一下规则。首先15人站成一排,接到电话后就需要转换身份,变为知情人,这时知情人请站在另外一排。

规则讲好后,有些学生还并未完全理解,教师先选择5个人表演,学生通过启发、提醒弄明白了游戏规则。接下来教师选择16人上台表演,指定1人为队长,其他学生为待通知的队员。有了前面的演练,学生很快完成角色的转换。

师:通过刚刚的实验,请大家思考一下,2分钟可以通知几人?3分钟可以通知几人?4分钟呢?

生11:2分钟可以通知4人;3分钟可以通知8人;4分钟可以通知16人。

师:很好,通过上面的实验你有什么发现呢?

生12:后一次通知的人数与知情人的人数相同。

生13:后一次知情人刚好是前一次知情人的2倍。

师:很好!通过刚刚的表演和推算,通知15人需要几分钟呢?

生齐声答:4分钟。

师:很好,这样我们的方法进一步得到了优化,由原来的7分钟缩短到了4分钟。

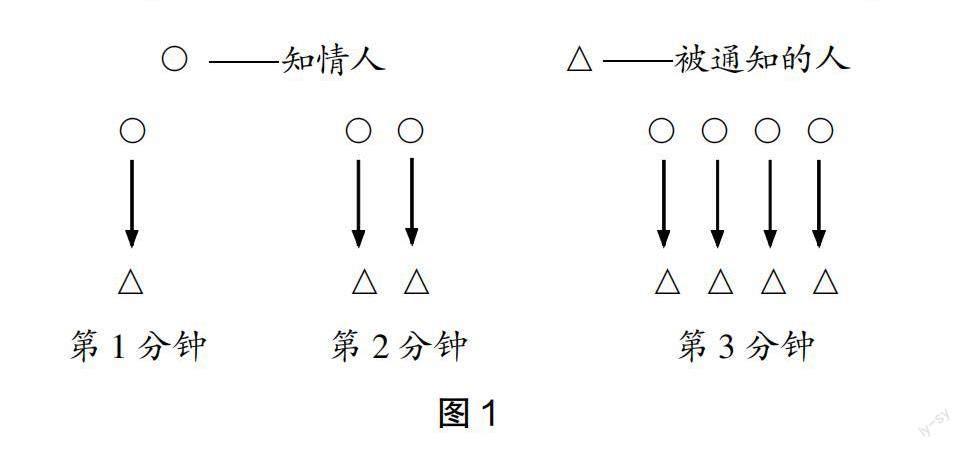

(2)画图演示,抽象模型

师:刚刚我们是通过“游戏法”完成了方案的优化。游戏法虽然很直观、很生动,不过它有很大的局限性,我们能否将刚刚的游戏过程换个形式来表达呢?

生14:可以用画图法。

师:很好,不过应该怎么“画”呢?请以小组为单位,探究一下,如何画最合理、最清晰。

学生以小组为单位积极交流,共同探究“最优”方案,几分钟后,有的小组已经完成了画图,教师选择两个有代表性的图示让学生上台展示并讲解。

师:结合图形和讲解,你是否理解了这两种画法具体表达的含义了?

学生齐声答:理解了。

师:很好,两种画法你更喜欢哪个呢?

生15:我比较喜欢图1的画法,它与我们刚刚游戏的过程正好一致。

生16:我也喜欢图1,清晰、直观,更容易发现蕴含的规律。

生17:是的,图2看得有些眼花缭乱。(生17补充)

师:看来大家意见很统一。确实,图1表达得更加清晰,完美地呈现了一一对应关系,更易于理解和发现规律。

(3)探究规律,逐渐深化

师:利用画图法表达虽然直观、简洁,但是需要花费较多的时间,我们必须要找到一种更简洁的方法来表达,想一想有没有更好的方法呢?

生18:可以用算式来表达。

師:很好,现在我们结合图1分析一下,看看我们能找到怎样的数量关系呢?

师:第1分钟开始的时候共有几个人接到通知了呢?

生齐声答:1人。

师:1分钟结束后,变成了几人呢?

生齐声答:2人。

师:现在是原来的几倍呢?(用算式表达)

生齐声答:1×2倍。

师:第2分钟结束后,接到通知的有几人?

生齐声答:4人。

师:现在是原来的几倍呢?(用算式表达)

生19:1×2×2倍。

师:按照这样的规律,4分钟后,接到通知的共有多少人?又如何用算式表达呢?

生20:16人,算式为1×2×2×2×2。

师:想一想,这里面的“1”代表的是什么呢?(生沉思)

生21:代表第1个得到通知的人。

师:假如有4个人同时得到消息,你知道4分钟后共有多少人收到通知吗?

生22:就将算式中的“1”变成“4”,即4×2×2×2×2=64(人)。

师:真棒,看来大家已经弄清了问题的来龙去脉。

师:在实际打电话的过程中,为了确保“最优”方案的顺利实施,我们需要注意什么呢?

生23:要提前设计好流程图,确定好谁通知谁,这样才能做到不重复、不遗漏。

师:说得非常好,大家想问题想得真周到。

在建构模型、探究规律的过程中,教师不惜花费大量的时间带领学生亲身体验,并在亲身体验的过程中去抽象、去提炼、去优化,从而帮助学生认清了问题的实质,逐渐建构起“最优”模型。

4. 应用模型,稳固提升

练习是检测学生实际掌握情况的必经之路,是引导学生感悟“学以致用”教学价值的有效手段,为此,教师有必要精心设计一些练习帮助学生来检测知识、巩固知识,从而深化理解,便于学生更好地认识知识,提升解题技能。

师:既然大家掌握了“最优”方案,并建立了数学模型,现在大家想不想尝试用它来解决其他的实际问题呢?(经历了刚刚的探究,学生信心满满,迫不及待地想去体验一番)

问题1:某合唱团共有50人,在春节期间接到了一个紧急演出任务,团长若通过打电话的方式通知大家,每通知1人用时1分钟,请问最少多长时间能够通知完成?

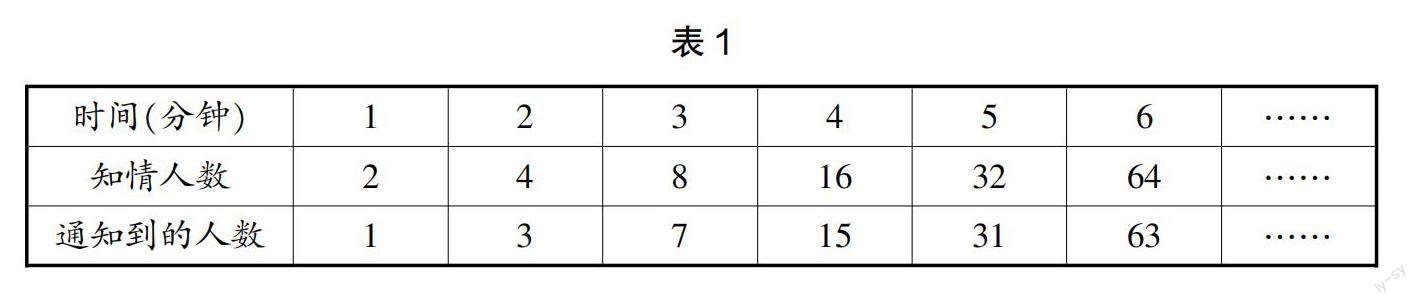

有了前面的探究经验,学生很快得到了答案。从学生的反馈来看,学生对列算式求解已经了如指掌了。为了进行有效的拓展和延伸,教师又鼓励学生尝试用其他形式来表示,在教师的引导下,学生又想到了应用表格法来表示,如表1。

通过表1,学生可以清晰地知道,若要通知16人到31人,需要5分钟,若通知的人数是32人到63人,则需要6分钟。

师:生活中类似的案例有很多,只要多观察、多探究,就会发现数学的无限魅力。

在练习阶段,学生熟练地应用模型解决了问题,为了有效拓展和延伸,在图形法、算式法的基础上,教师又指导学生应用表格法进一步体验模型,感悟一一对应关系。

5. 总结归纳,认识升华

在完成相应的练习后,教师鼓励学生进行总结归纳。教师耐心听取学生的反馈,并进行总结、归纳和补充,内容如下。

(1)为了节省时间,提高通知效率,可以让尽量多的人参与进来,例如在打电话通知时,让每个知情人都参与打电话可以有效缩短通知时间。

(2)打电话所反映的数学实质是一一对应关系。

(3)有时候“最优”方案在生活中并不具备可操作性,因为在实际生活中,很难提前预设好这个一一对应关系,即使提前制定好流程图,但是在实施过程中难免会遇到一些突发情况,这样就会使这种对应关系发生中断。不过,在现实生活中,研究打电话“最优”方案所建构的数学模型却有着广泛的应用价值,例如在认识和理解细胞分裂、传染病扩散等现实问题时,往往需要这类模型。

通过总结、归纳、反思,教师带领学生回顾模型,不仅使打电话的数学实质变得更加清晰,而且也让学生对模型有了更清晰的认识。同时,教师通过有效的补充,让学生体会到“最优”不一定是“最实用”的,应根据实际情况灵活应用“最优”方案。

二、教学反思

在教学中,教师以学生的认知为起点,借助生活情境引导学生在解决实际问题的过程中更好地认识数学、理解数学,使数学课堂既有浓厚的生活味,又不缺失厚重的数学味,整个教学过程自然、和谐。以上教学过程有以下两个亮点。

第一,重难点突出。整个过程紧紧围绕“最优”方案展开,学生凭借已有经验给出了“逐一打”和“分组打”两个方案后,教师又启发和引导学生对方案进行比较分析,从而联想到让更多的人参与进来。这样看似平淡无奇的过程,却激发了学生探究数学的热情,让学生在探究“最优”的过程中发现了最本质的东西,最终建构起了数学模型,顺利突破了教学难点。

第二,关注学生发展。在教学过程中,教师借助生活情境,激发了学生探究“最优”的迫切感、责任感和积极性。整个过程教师“以生为主”,通过“表演—画图—列式—建表”的过程,逐渐引导学生完成了模型的提炼。在此过程中,学生积累了数学活动经验,培养了数学学习热情,提升了数学思维能力。

总之,教师在备课时应该深思熟虑,既要尊重课堂生成,又要做好引导,促使学生有效提升数学思维能力,培养数学思维习惯,建立情感价值观念。