新疆生产建设兵团突发公共卫生事件社区多主体协同网络结构研究

2023-11-25禤梦秋井明霞黄艳然王雅迪高倩

禤梦秋,井明霞,黄艳然,王雅迪,高倩

1. 石河子大学医学院,新疆 石河子 832000;2. 重要新发传染病防控与公共卫生安全兵团重点实验室,新疆 石河子 832000

新冠肺炎是由新型冠状病毒引起的新发传染病,是新中国成立后管控难度最大的一次突发公共卫生事件[1-2]。截至2022年底,中国在新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性进展,但风险因素日益频繁增多,突发公共卫生事件危机形势不容乐观。世界卫生组织在新冠肺炎防控早期便强调社区参与应对,并制定有效的干预措施,可以阻止疫情进一步扩大[3]。但现有研究表明,社区防控中仍存在防控力量不足、卫生资源薄弱[4-5],以及协同治理机制不健全、权责关系不对等的社区主体互动与协同问题[6-7]。社会网络分析法(Social Network Analysis,SNA)是一种量化研究社会网络结构及结构关系的研究方法,近年来在应急管理领域被广泛应用于识别关键的参与主体并分析主体间网络关系的结构特征[8-11]。新疆生产建设兵团(以下简称新疆兵团)承担着国家赋予的屯垦戍边职责,实行兵、师、团、连的纵向管理体制[12]。新疆兵团的基层公共卫生防控工作具有鲜明的特殊性,新疆兵团基层175个团场中58个为边境团场,且相邻的8个国家由于其经济和医疗条件的落后,常年流行鼠疫、霍乱、人禽流感和疟疾等传染病[13]。因此,梳理突发公共卫生事件背景下新疆兵团社区多主体协同网络结构的关键特征及探索有针对性的网络结构优化建议尤为重要。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究于2022年7月采用多阶段分层抽样方法,首先按照地理位置、是否发生过疫情,在南疆选择少数民族聚集的第T师、在北疆选择反复暴发疫情且具有边境团场的第K师、在东疆选择入疆交通枢纽的第X师作为调研现场;其次依据专家评估建议,在三个师中各选择一个风险高的街道和一个风险高的团场,共选择6个街道和团场,其中包含位于边境口岸、交通枢纽、以及人口密集或少数民族聚集等地区;最后基于现有研究中主要将社区划分为政府型、物业型、单位型三种类型的原则[14],在6个街道和团场中各随机抽取4~5个包含三种类型的社区,共抽取26个社区。收集样本社区中的新冠肺炎疫情防控应急预案、实施方案等政策文件。为提高数据的针对性和有效性,本研究按照以下原则对样本数据进行筛选:一是仅选取提及社区疫情防控中多主体协同落实防控任务的政策文本;二是排除仅泛泛提及社区疫情防控任务的政策文本、或单个主体的工作方案。经认真阅读并删选后,最终获得可纳入分析的政策文件55份。

1.2 研究方法

本研究采用社会网络分析法识别突发公共卫生事件新疆兵团社区主要的参与主体并分析社区多主体协同网络关系的结构特征。对样本社区的55份政策文件中社区应急主体之间具有共同负责某项防控任务的协同行为进行提取和编码。因协同关系具有相互性且对于所有类型的相互作用都没有准确的定义,故本研究将协作关系编码为无向关系,由此构建新疆兵团社区多主体协同的无向网络。数据分析通过社会网络分析软件Gephi0.9.3进行。具体描述社区多主体协同网络特征的方法如下:

1.2.1 网络凝聚力 指的是以网络连通性为基础的一种度量指标,它可以用来衡量整个网络对核心主体的依赖程度。如果凝聚力高,则意味着在各主体之间的权力分散,地位平等,在网络主体间有更多、更有效的资源和信息流动,网络趋向于均匀结构。相反,如果凝聚力较低,则说明网络中存在一个或多个权利集中的核心主体,网络容易受核心主体的影响。

1.2.2 度平均度 指的是在一个网络中,平均每个网络主体与多少个其他的主体之间存在着直接的交互,衡量主体间关系的密切程度,如果度平均度越大,就意味着平均每个网络主体有更多直接交互的主体,那么主体之间的联系就会更紧密。

1.2.3 度数中心度 用于识别网络中的重要参与者,度数中心度越大,该主体拥有的联系越多、交互作用越强,其就越处于社会网络的核心。

2 结果

2.1 整体网:社区多主体协同网络结构特征

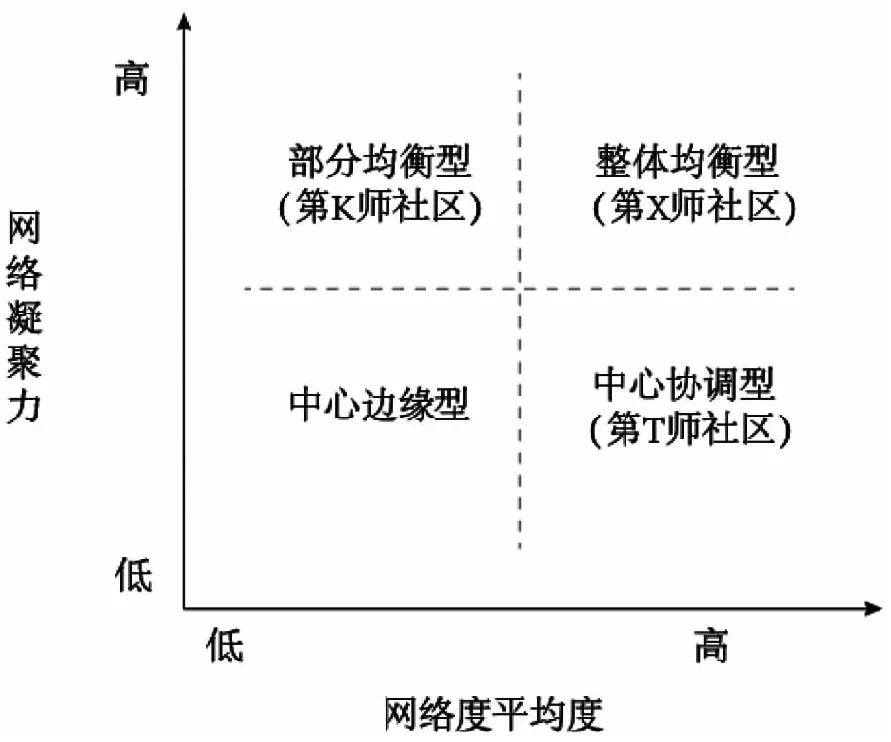

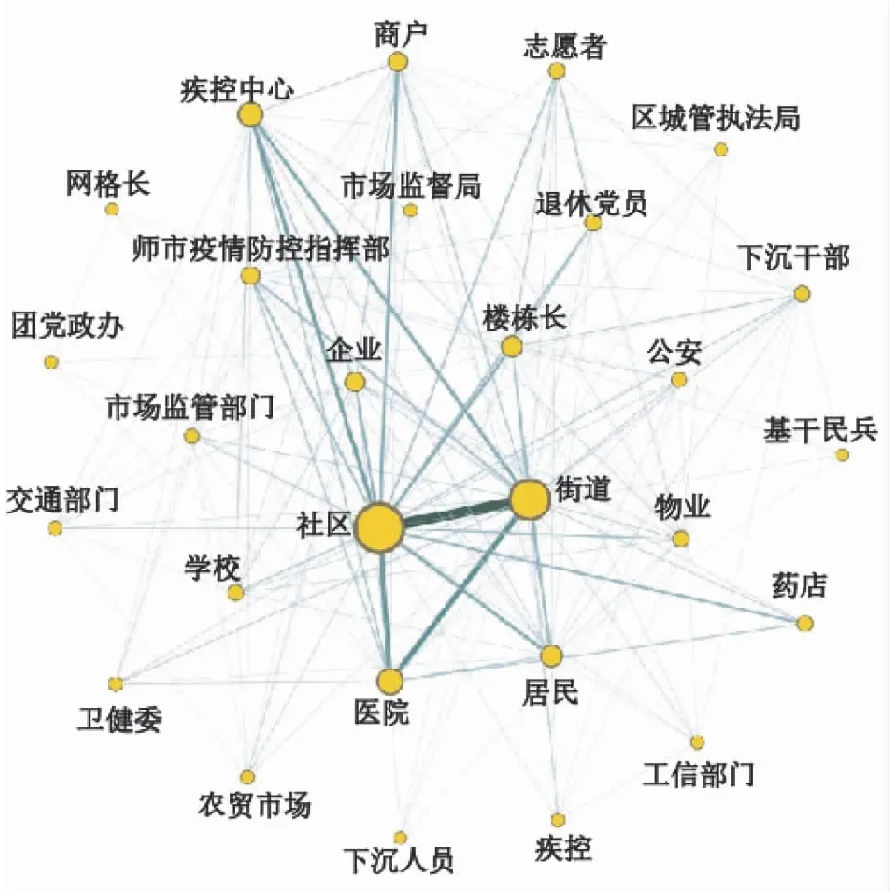

网络节点代表参与社区协同的主体,节点的大小以该节点参与协作任务的次数来设定,节点越大,表明该主体参与协作的次数越多。节点之间的连线表示主体间的协作关系,线段越粗,即两个主体之间的协作次数越多。网络形态是基于“网络凝聚力-网络度平均度”两个维度构建的二维分析框架,可以将社区多主体协作网络结构划分为四种不同的区分形态:一是中心边缘型,指同时具有较低的网络凝聚力和网络度平均度,社区应急网络结构呈现出主要依靠核心指挥主体,且同时各主体间的互动关系密切程度较低的网络形态;二是中心协调型网络,指网络凝聚力较低,网络度平均度较高,社区应急网络结构中存在核心主体,且各参与主体间协作比较紧密,呈现出由中心协调的紧密型网络形态;三是部分均衡型网络,指网络凝聚力水平较强,而网络度平均度水平较低,社区应急网络结构呈现出多主体权力分散,但主体间互动不够的网络形态特征;四是整体均衡型网络,指同时具有较高的网络凝聚力和网络度平均度,社区应急网络结构整体呈现出权力均衡分散在应急主体间,且主体间联系紧密的网络形态。

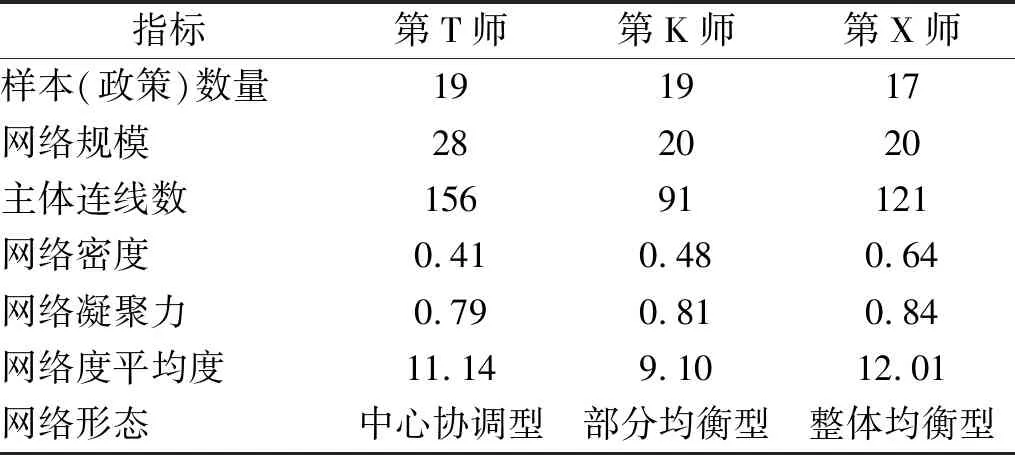

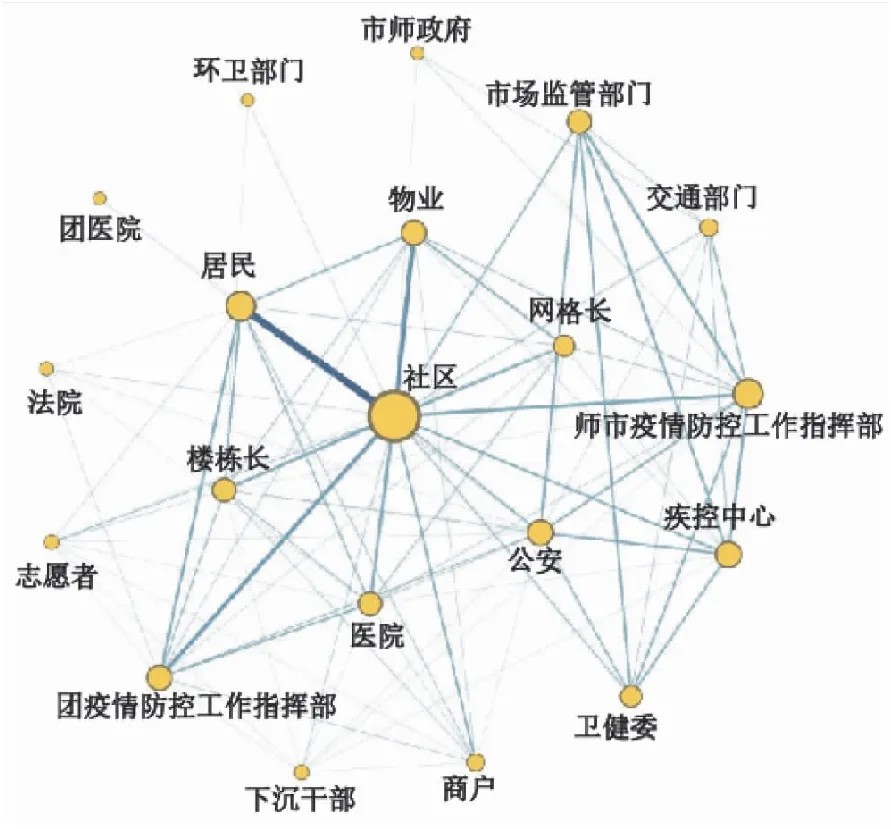

2.1.1 第T师社区多主体间协同网络 在此次疫情应对中,第T师纳入分析的有效政策文件的数量为19份,共形成156对合作关系。如表1所示:第T师社区主体间协作网络的凝聚力达到0.79,表明该社区网络中权力比较集中,且存在1个或多个核心主体,整个网络呈现向该核心主体聚拢的趋势。由图2可知:社区与街道的节点最大,且两主体与其他主体的连线较粗,表明社区和街道位于主体网络的核心位置,网络围绕社区和街道展开。此外,网络度平均度为11.14,平均每个主体和其他11~12个主体形成互动关系,主体间联系较为密切。从网络形态上来看,如图1所示,第T师社区主体间网络凝聚力较低,网络度平均度较高,社区应急网络结构中存在核心主体、且各参与主体间协作比较紧密,呈现出由中心协调的紧密型网络形态。

图1 第T师、第K师、第X师社区多主体间协作网络形态图

图2 第T师社区多主体间协同网络拓扑图

表1 第T师、第K师、第X师社区多主体协同网络结构特征

2.1.2 第K师社区多主体间协同网络 在此次疫情应对中,第K师纳入分析的有效政策文件的数量为19份,共形成91对合作关系,构成了一个小型网络。如表1所示:第K师社区主体间协作网络的凝聚力为0.81,较第T师的有所增强,表明第K师的社区网络趋于分散结构,显示网络逐渐形成权力均衡结构。由图3可知:社区的节点仍最大,但市师疫情防控工作指挥部和公安的节点较第T师有所增大,且部分节点间的连线粗细较匀称,表明社区仍占据网络核心,但市师疫情防控工作指挥部、公安与社区的差距缩小,网络围绕部分主体展开。此外,第K师的网络度平均度仅为9.10,是三个师中较低的,说明较其他两个师,第K师的防控主体间的联系不够紧密。从网络形态上来看,如图1所示,第K师社区主体间网络凝聚力水平较强,而网络度平均度水平较低,社区应急网络结构呈现出多主体权力分散,但主体间互动不够的网络形态特征,呈现出部分均衡的网络形态。

图3 第K师社区多主体间协同网络拓扑图

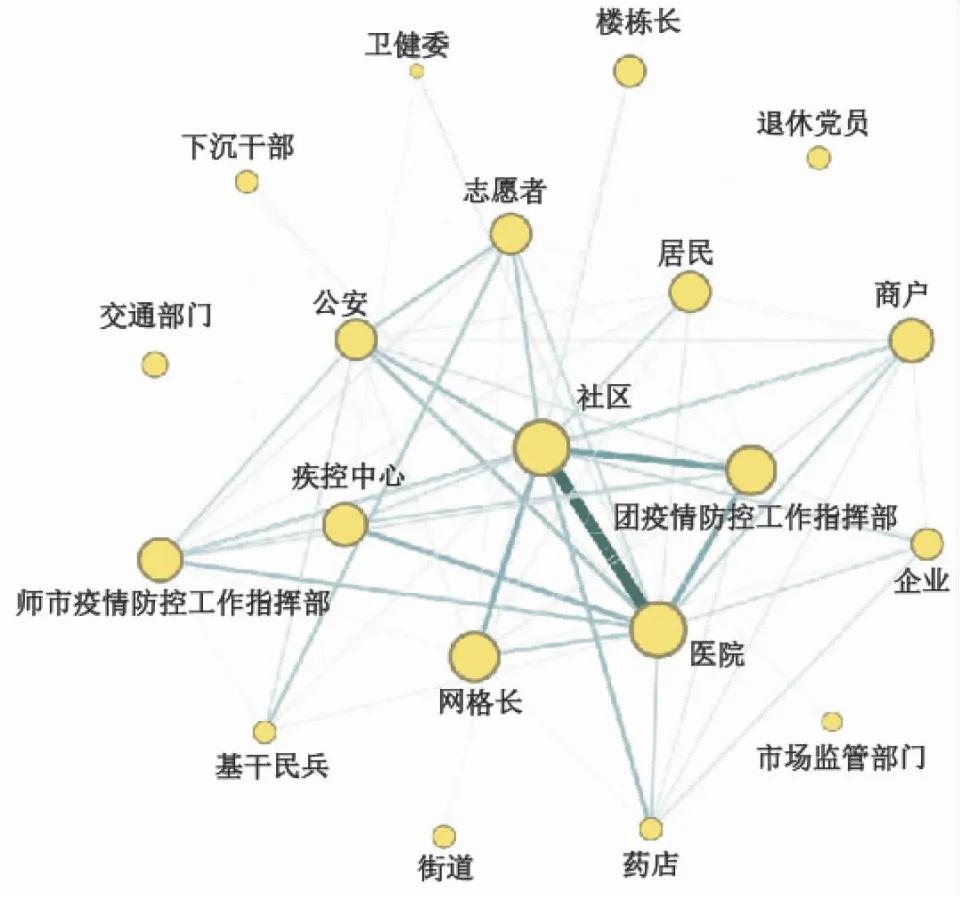

2.1.3 第X师社区多主体间协同网络 在此次疫情应对中,第X师纳入分析的有效政策文件的数量为17份,共形成121对合作关系。由表1可知:第X师社区主体间协作网络的凝聚力为0.84,是三个师中最高,表明第X师社区主体间的权力分配更均匀,主体的地位趋向于平等。由图4所示,具体表现为:从节点大小来看,除社区外,大部分主体如医院、团疫情防控指挥部、网格长等的节点也较大,且主体间的连线较粗,表明医院、团疫情防控指挥部、网格长等主体在社区应急网络中所扮演的角色由协助支持向主导配合转变,更多的主体位于网络的中心位置。第X师的网络度平均度为12.01,表示在第X师的主体互动网络中平均每个主体与12~13个主体进行互动,说明主体间的协作频次较频繁、协作关系较为紧密。从网络形态上来看,如图1所示,第X师的社区应急防控网络同时具有较高的网络凝聚力和网络度平均度,网络结构整体呈现出权力均衡分散在应急主体间、且主体间联系紧密的整体均衡型网络形态。

图4 第X师社区多主体间协同网络拓扑图

2.2 个体网:社区应急主体角色地位特征

由表2可见,三个师的社区应急网络里各主体的度数中心度存在一些相似之处。首先,在三个网络中,市师或团疫情防控指挥部、疾控中心、医院等卫生部门的度数中心度都处于极高的位置,说明这些组织在新疆兵团社区应对新冠肺炎疫情中权威性地扮演了极其关键的主导者角色,使得新疆兵团社区应急时能够在做好协调指挥的同时,做好后续追踪管理和社区内物资保障供应。其次,社区的度数中心度在三个网络中排名皆在前三,说明在社区和其他参与主体有较为频繁的互动,在社区应急中地位高,能够指导各主体高效协作开展社区应急工作。此外,网格长和楼栋长也在社区应急网络中扮演了重要角色。

表2 第T师、第K师、第X师社区多主体协同网络度数中心度前十对比分析

3 讨论

3.1 基于社区整体分析,网络结构仍待优化

本研究从“网络凝聚力-网络度平均度”两个纬度出发,分析社区应急整体的网络结构,总的来看,新疆兵团社区应急网络结构权力较分散、主体间的互动较密切。在新冠肺炎疫情的响应中,新疆兵团社区在相关核心主体的指挥协调下,各应急主体的协作关系紧密,与鲁全等人[15]的分析中发现突发公共卫生事件是一个系统工程,在政府的统筹下,充分调动和发挥各主体的积极性,提高合作效率的统筹-合作模式的研究结果相似。从指标上来看,第K师和第X师的网络凝聚力较高,这可能由于应对难度大的公共卫生事件,越需要更多的主体参与[16]。第K师于2021年10月和2022年1月曾暴发过新冠肺炎疫情且规划范围内有一级口岸,而第X师作为入疆东大门的交通枢纽,新冠肺炎疫情输入风险都较大,因此第K师和第X师的应对难度较大,需要更多主体合作,使得网络凝聚力不断提高,网络也越趋于均衡结构。第T师的社区应对中,网络度平均度较高,主体间互动较为频繁、关系较为紧密,然而第T师的网络凝聚力低于其他两个师,社区网络中存在1个或多个核心主体,协同网络易受到个别主体的影响。网络资源主要由中心节点控制,网络易受中心节点的影响[17]。

3.2 基于社区个体网分析,社会力量仍待增强

在个体网中,通过度数中心度对比分析发现在三个网络中,社区、市师或团疫情防控指挥部、疾控中心、医院等主体的度数中心度都处于极高的位置,表明这些主体对其他协同主体以及信息、资源具有较好的统领作用[18-19]。尤其是社区,正如一些学者强调由居委会协调是社区层面有效跨部门协作的一个关键因素[20-21],可能是由于社区在防控突发公共卫生事件时寻找更多元化的治理主体共同参与社区层面的防控行动,这不仅是适应现代社区发展的需求,更是突发公共卫生事件本身复杂、不确定性特点的要求。其次,网格长和楼栋长扩充了社区应急网络中的部分防疫力量,网格长和楼栋长在社区防控工作中不仅做好网格里、楼栋里的居民生活保障服务工作,同时增强社区防控系统的精密度[22]。但其他组织作为社会力量节点(物业、市场监管部门、药店)的交流合作较少。在度数中心度分析中,物业、市场监管部门与药店等并未出现在社区个体网排名前十中,这些社会力量在社区应急中本该作为辅助联结作用[23],但在信息沟通和交互中消极作为,未能有效地控制主体间信息与资源传递。

上述研究成果在政策制定时有如下启示:(1)在进行社区多主体协同网络优化时,既要注重引导网络结构向整体均衡型发展,也不能忽视提高不同主体间协同互动的效率[24],如社区居委会通过整合主体力量,协调社区内外部资源,形成灵活性、扁平化的网络结构[25];(2)要加强对核心主体的管理[26],例如需要明确核心主体的职责边界,避免协同冲突。此外,本研究侧重于探讨社区政策文件的网络结构特征,无法完全展示社区多主体间应急网络的全部,存在一定的局限性。后续的研究可运用网络分析法,进一步研究突发公共卫生事件社区多主体间实际行动网络的特征。

利益冲突无