广义论证视域下的视觉论证研究

2023-11-18翟锦程陆品超

翟锦程 陆品超

自亚里士多德开创系统的、理论化的论证研究以来,“言语”就被视作是论证固有的表达方式。然而,随着文明的发展与交际技术的革新,许多非言语的诸如视觉、听觉、味觉等承载信息的其他符号模态(semiotic mode),在人类的日常交际中发挥着日益重要的作用,并和言语模态频繁交织,使得“多模态性(multimodality)成为人类交际的常态”①Gunther Kress, Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, London: Routledge,2010, p.1.。随着相关研究的深入,人们逐渐意识到多模态符号和言语符号同样具有意义产生机制②John Bateman, Text and Image: A Critical Introduction to The Visual/Verbal Divide, London: Routledge, 2014.。此外,相较于单纯的言语表达,诉诸视觉、味觉等感官往往能在说服过程中发挥强烈的作用①Linda Scott, “Images in Advertising: The Need for a Theory of Visual Rhetoric”, Journal of Consumer Research,1994, Vol.21, No.2, pp.252-273; Leo Groarke, “Going Multimodal: What is a Mode of Arguing and Why Does it Matter?”, Argumentation, 2014, Vol.29, No.3, pp.133-155.,就像食品商家在促销时,不仅会用热情的言语描绘产品的价值,还会从色、香、味等多个角度,综合利用各项说服手段,例如送上试吃,通过对顾客味蕾的征服等,推动消费者购买。

如何恰当地解读、还原上述多模态要素在说服论证过程中作用?20世纪90年代以来,以视觉论证(visual argumentation)研究为代表的多模态论证(multimodal argumentation)研究日渐兴起。很多学者认为,多模态要素不仅能在心理层面上促成对受众的说服,同时也能以理性的方式提供前提或结论,参与论证的建构②Anthony Blair, “The Possobility and Actuality of Visual Arguments”, in Anthony Blair (ed), Groundwork in the Theory of Argumentation, Dordrecht: Springer, 2012, pp.219-221.。视觉论证以及多模态论证现象的发现,使得主流学界改变了将论证“天然地”视为单一“言语活动”的传统观念③Frans van Eemeren, et al., Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments, New York: Routleddge, 1996, p.2.,转而采用一种更加包容的观点,将其视为“具有交际性和互动性的行为复合体”④Frans van Eemeren, et al., Handbook of Argumentation Theory, Dordrecht: Springer, 2014, p.7.。

作为中国本土论证理论的结晶,以包容性著称的广义论证学说从诞生之初就将包括视觉在内的多模态符号纳入考察范围⑤鞠实儿:《论逻辑的文化相对性——从民族志和历史学的观点看》,《中国社会科学》2010年第1期,第35-47页。。尽管这一学说的理论和方法已被成功地用于诸多非主流文化群体说理模式的探索之中⑥吴小花、麦劲恒、鞠实儿:《贵州丹寨“八寨苗”祭祀中的说理研究——以“请神”环节为例》,《逻辑学研究》2020年第1 期,第28-52 页;Shi-er Ju, Zhi-xi Chen, Yan He, “Political Argumentation by Reciting Poems in the Spring and Autumn Period of Ancient China”, Argumentation, 2021, Vol.35, No.2, pp.9-33.,但相关研究大都局限于言语论证,而无涉视觉模态的分析。有鉴于此,本文将在反思当前视觉论证研究局限性的基础上,探索一条广义论证学说范式下的视觉论证研究路径。

一、经典视觉论证研究的理论困境及广义论证解答

“视觉论证”概念并不仅仅局限于纯粹由视觉符号构成的论证,事实上,只要至少有一部分核心构成(前提或结论)是通过视觉符号,而非自然语言进行表达的论证,都可称为“视觉论证”⑦Anthony Blair, “Provative Norms for Multimodal Visual Arguments”, Argumentation, 2015, Vol.29, No.3, pp.217-233.,这也使得视觉论证时常可以归属到“多模态论证”的研究范畴之内。家喻户晓的《时局全图》正是视觉论证应用的典型范例,相传该图为清末革命宣传家谢瓒泰于1899 年绘制:图中左侧题诗“沉沉酣睡我中华,那知爱国即爱家! 国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜”,表达了作者借图传达的核心立场“中华民族应当觉醒”;而图中代表了俄、英、法、美、日、德等列强的熊、犬、蛤蟆、鸡、太阳、腊肠等视觉象征(visual symbol)正虎视眈眈、环伺中国的局面,则很容易让观众感知出支撑上述立场的前提——“中国正面临列强瓜分之危局”。

《时局全图》曾作为革命党的宣传材料广泛传播,它对20 世纪初的中国的革命事业产生了巨大影响①程方毅:《语境交织与媒介跨越——清末〈时局图〉再探》,《史林》2021年第4期,第73-86页。,这表明,视觉图像不仅能够像言语那样精确地提供支撑性证据,还增强了论证在说服上的实效性②David Birdsell, Leo Groarke, “Outlines of a Theory of Visual Argument”, Argumentation and Advocacy, 2007, Vol.43, No.3-4, pp.103-113.。事实上,构成论证的视觉符号并不局限于画作,图表、地图、照片、影像,虚拟现实展现的图景,乃至人们生活中展现的体态等,都可能成为论证核心要素。

近年来,学界围绕视觉论证在政治宣传、商业广告、科学交流等多个领域的应用展开了如火如荼的研究,但是视觉论证研究本身仍面临着两大理论困境:其一是相关论证规则的缺失使得视觉论证的评价只能套用言语论证的标准,或囿于对受众反馈的考察;其二是,基于“前提—结论”结构的分析工具不足以刻画视觉论证的说理机制。

图1 《时局全图》(1937年《逸经》第17版)

当代视觉论证理论发展始终伴随着不断的学术争鸣。事实上,“视觉论证”概念从提出之始,就面临着强大的阻力。核心争议之一就是视觉图像是否能以一种可识别的方式表达论证的基本构成——传达作为前提和结论的命题和说理结构。在这些学者眼里,“视觉语言”由于没有明确的句法规则,也不具备对“命题”“规则”表达解读的唯一性,人们也无法像对习惯的自然语言那样借助约定俗成的关联词从视觉表达中读出诸如类比、矛盾、因果这样的逻辑关系③Paul Messaris, Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising, Thousand Oaks: Sage, 1997, pp.x-xiii.④David Fleming, “Can Pictures Be Arguments?”, Argumentation and Advocacy, 1996, Vol.33, No.1, pp.11-22.。

面对诘难,安东尼·布莱尔(Anthony Blair)援引丹尼尔·奥基夫(Daniel O'Keefe)关于论证作为产出(product)的界定,指出其核心特征之一就是拥有“能够通过语言阐释清楚”的前提和结论。而视觉图像作为一种表达方式而言,在反映抽象命题的功能上和言语并无本质上的区别⑤Anthony Blair, “The Possibility and Actuality of Visual Arguments”.,就像视觉论证理论先驱列奥·格罗克(Leo Groarke)所说的那样,视觉论证无非是用“看到了”代替了“说出了”⑥Leo Groarke, “Depicting Visual Arguments: An ‘Art' Approach”, in F.Puppo (ed.), Informal Logic: A “Canadian”Approach to Argument, Windsor: Windsor Studies in Argumentation, 2019, p.334.。换言之,只要能够用言语从中提炼出能归为立场和理由的内容,视觉图像就有成为论证的可能。

那么言语是否能够清楚地阐释视觉图像?视觉论证的拥护者进一步从两个角度展开辩护。首先,现实生活中的绝大部分视觉论证是多模态的,即它们并不是完全依赖于视觉符号,而是与一定的言语或其他非言语模态成分交互,对于这一类视觉论证,读者完全可以借助视觉作品中的非视觉要素,如图像的标题或是配图的文字,区分出其在论证中扮演的角色①Jens Kjedsen, “The Study of Visual and Multimodal Argumentation”, Argumentation, 2015, Vol.29, No.2, pp.115-132.;第二,作为创作者和观众之间的交际行为,视觉行为和言语行为别无二致,其中潜在的论证功能以及前提和结论的角色分属,完全可以通过对相关语篇的语境化阐释加以识别。格罗克认为:“语境决定了一幅图画是否是论证,正如它决定了一段陈述是否是论证一样。”②Leo Groarke, Catherine Palczewski, David Godden, “Navigating the Visual Turn in Arument”, Argumentation and Advocacy, 2016, Vol.52, pp.217-235.以言语语篇为例,对于“这栋房子的周边风景秀丽”的陈述,如果只出自两位路人之口,则可能仅是无关紧要的闲谈,但倘若出自一位房产中介和购房者的对话,则很可能具备说理功能,用于房屋的推销。既然言语语篇的论证功能需要在语用分析的帮助下方能识别,那么同为交际行为的视觉语篇,类似的道理同样成立。例如,图2左侧为一幅现代汽车公司的广告牌,上面绘制了一辆打开后备箱的胜达型号汽车,下书“把家具装在这里”(carga esos muebles aqui)。在不考虑语境的情况下,读者很可能认为其在执行某种要求型的言语功能,但是考虑到该广告牌所处的语境要素,它竖立在知名跨国家具企业宜家(IKEA)的门店之旁,以及商业广告这一“交际活动类型”(communicative activity type)的根本目的是证成一个通常不明确表达的立场,即“它们意图售卖的产品应当被积极地评定”③Frans van Eemeren, Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the Pragma-Dialectical Theory of Argumentation, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010, p.235.。综合上述语境因素,读者可以依照相关的语用原则(如合作原则、关联理论、会话含义理论等),解读出广告投放者意图表达的视觉前提,即胜达型汽车的后备箱容量之大足以胜任家具的搬运。

图2 胜达汽车广告

图3 乌合麒麟数字漫画《和平之师》

这表明,尽管视觉语言在文体表达上,并不直观地具有“前提—结论”的结构,但是语境化的阐释使得我们能够解读出视觉符号在执行论证功能时所扮演的角色。一些学者继而指出,既然视觉论证可以还原、重构为言语论证的抽象形式,那么言语论证的评价标准就可以直接运用到视觉论证研究之中。这种视觉论证的评价理念被大卫·戈登(David Godden)称之为规范非修正主义(normative non-revisionism)。与之相对的是规范修正主义(normative revisionism),即坚持由于视觉论证无法完全转录为言语论证,因而对它们的评估需要遵循独特的方法和标准①David Godden, “On the Norms of Visual Argument”, OSSA Conference Archive, 2013, 54.https://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA10/papersandcommentaries/54.。

就目前而言,规范修正主义者由于缺少合适的方法论指导,尚未就视觉论证的评价提出具体的方案。而规范非修正主义的代表人物安东尼·布莱尔则力图通过个案研究证明,非形式逻辑用于检验言语论证的“可接受性”“相关性”“充分性”标准,同样可以直接应用于视觉论证的证明力检验中②Anthony Blair, “Provative Norms for Multimodal Visual Arguments”, pp.217-233.。但布莱尔的操作却有待商榷,简而言之,他检验的并不是“视觉论证”本身,而是围绕“视觉论证的言语重构”进行的。这种做法无疑是预设了读者能够天然地从图像中重构出和布莱尔解读相同的论证,却忽略了一个关键性问题,即该视觉图像的表达是否能够让受众重构出创作者意图表达的论证。换言之,倘若规范非修正主义者是对的,那就是预设了论证的质量与它的表达符号无关,人人都能重构出相同的抽象论证,这显然与现实论证不符。

事实上,许多研究业已表明,视觉论证有着极高的文化相对性和语境敏感性。例如,杰尔德森(Jens Kjeldsen)从修辞学视角出发,围绕丹麦读者针对该国政治广告反馈的实证研究表明,不同的受众之所以能够从图像中提取、重构出相同的论证,是因为他们共享着一套文化知识,同时还能够识别出图像描述的特殊语境③Jens Kjeldsen, “Where is Visual Argument?”, in Frans van Eemeren, Bart Garssen (eds.), Reflections on Theoretical Issues in Argumentation Theory, Dordrecht: Springer, 2015, pp.107-117.。克里斯蒂安·桑蒂巴内斯(Cristián Santibáñez)从认知科学的角度,也指出人类的内部认知系统在处理视觉图像时,会受到外部的环境规范和文化规范的制约④Cristián Santibáñez, “Arguing with Images as Extended Cognition”, Informal Logic, 2018, Vol.38, No.4, pp.531-549.。

视觉交际行为受到了文化和语境的双重钳制,受众之所以能够准确识别出创作者意图传达的论证,恰恰是因为创作者迎合了受众所属社会文化群体的认知需求,符合了社会文化群体和所在语境的交际规范。例如,竖起大拇指这一视觉信息在某些文化群体(例如希腊)中表示侮辱,创作者就不能将其作为表达赞扬的标志。而随着语境、文化环境的改变,某个视觉符号传达的语篇意义也会产生变化。这些都意味着无法使用一套超越文化特性的标准来评价、规范我们的视觉论证实践。由于这些制约论证行为的社会规范和语境规范通常是内隐的,甚至无法被文化群体之外的人完备地描述,因而我们需要采用一种直接社会化的方式,获取相关规则,并在相应的文化语境中寻求解释与验证,为此,广义论证学说提供了一套完备的理论方案。

此外,对于那些坚持在“前提—结论”结构基础上,利用言语重构视觉论证的学者而言,拉尔夫·约翰逊(Ralph Johnson)的质疑又显得振聋发聩。后者指出,当前视觉论证研究的前提是将图像符号转化成为可理解的论证结构,而这个过程又“必然依赖人们对言语论证的经验”。既然视觉论证的存在完全依赖于言语论证,那么为何又需要在既有的言语论证理论之外,发展一种视觉论证理论⑤Ralph Johnson, “Why ‘Visual Argumets' aren't Arguments”, OSSA Conference Archive, 2003, 49.https://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA5/papersandcommentaries/49.?

布莱尔的系列质疑流露出些许“语言帝国主义”(linguistic imperialism)的色彩,即坚持认为言语是一种“最为至极”的语言①Georges Roque, “What is Visual in Visual Argumentation?”, OSSA Conference Archive, 2009, 137.http://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA8/papersandcommentaries/137.。但他提出的问题,事实上批评的是那些局限于将视觉作品转换为命题言语表达的研究。

罗伯特·品脱(Robert Pinto)曾指出,论辩者提出的论证(“前提—结论”意义上的)之所以具有说理作用,是因为它向受众发起了推理的“邀请”,检验所提供的前提是否能推出目标结论②Robert Pinto, Argument, Inference and Dialectic, Dordrecht: Springer, 2001, pp.36-37.。同样,我们可以指出,视觉论证的不同就在于,它还包含了创作者通过视觉行为,向受众提出的识别、重构论证的“邀请”。这个过程就像言语论证的研究者利用某个论证模型对论证进行重构一样。杰尔德森指出,如果我们把视觉论证视为一个交际的 “过程”,那么它相对于言语论证的独特之处在于,一方面,读者并不是被动地接受视觉信息,而是主动地参与论证建构。他们需要在与既有知识,包括自身经历、社会传统的比对中,识别、提取出相关的命题信息,并进行重排组合③Jens Kjeldsen, “Where Is Visual Argument?”, pp.107-117.。另一方面,图像本身所含的丰富细节使得它传递的信息远远超于“单薄的命题”(thin proposition),而那些承载着“丰富的表现”(thick representation)的美学表现,诸如画面的构图、颜色的搭配、视角的选取、人物的形态等,它们难以或无法以命题形式的话语加以呈现,却能使得读者在建构论证的过程中对图片中描绘的“情境产生全方位的感知”,获取关于“推理的内嵌叙事”。由此创造出的在场性(presence)、现实性(realism)和直观性(immediacy),会深化受众对命题内容的认可,影响读者对该论证的评估,为受众接受论证提供情感上的约束④Jens Kjeldsen, “The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient”, Argumentation, 2015, Vol.29, No.4, pp.197-215; Jens Kjeldsen, “Symbolic Condensation and Thick Representation in Visual and Multimodal Communication”, Argumentation and Advocacy, 2016, Vol.52, No.4,pp.265-280.。

鉴于视觉论证独特的作用机制,可以说,经典视觉论证理论局限于以“前提—结论”结构为基础的模型或其变体,例如 “关键成分表”(Key Component Table)⑤Leo Groarke, “Going Multimodal: What is a Mode of Arguing and Why Does it Matter?”; 张德禄:《多模态论辩修辞框架探索》,《当代修辞学》2017年第1期,第1-8页。、“论证型式”(argument scheme)⑥Ian Dove, “Visualing Scheme: Assessing Visual Arguments”, Argumentation and Advocacy, 2016, Vol.52, No.4,pp.254-264.的分析方法,由于它们的使用盲目地跨越了受众在认知中重构论证的过程,势必遮蔽那些足以影响论证结果的“丰富的表现”,因而无法还原视觉论证在生活中的本来面貌。

对此,广义论证理论以“语篇行动”为分析单元的研究方案颇有启发,即我们可以将那些承载“丰富的表现”的视觉行为视为特殊的“语篇行动”,后者的存在虽然直观上不具备论辩性,但在功能上,仍然起到影响他人的思想或行动的作用⑦鞠实儿、曾欢:《基于广义论证理论的藏传寺院辩经研究》,《社会科学战线》2021第4期,第56-69页。。通过考察它们与那些表达“单薄的命题”语篇行动的互动,能够更好地还原视觉论证在语境和社会规范的制约下生成的过程。

二、静态视觉论证的广义论证研究方案

广义论证的学说与方法,无论是从论证展开的描述方面,还是规则提取方面,都为视觉论证研究提供了完备的方法论指导。为了验证这一理论在视觉论证研究中的适切性,本文拟在广义论证学说的“六步法”研究程序①鞠实儿:《广义论证的理论与方法》,《逻辑学研究》2020年第1期,第1-27页。的基础上,进一步结合视觉论证特质,以静态作品为切入点提出可行的研究方案。静态视觉论证的载体是那些定格的视觉作品,包括照片、漫画、海报等,以相对于动态的视觉论证载体,例如影视作品。其中,最大的难点就在于对视觉成分的提取、解读和功能分析。

按照广义论证研究程序,在数据处理的过程中,需要将田野中获取的数据材料转写为语篇行动序列,语篇即指“由语言符号和非语言符号组成的整体,形式上相互衔接,意义上前后连贯,是实际使用的语言单位”。按照上述的语篇的界定,一幅静态的视觉作品应该被视为一个单独的语篇整体。因而,在处理静态视觉论证时,只有把视觉图像划分为更小的功能单位,方能剖析其中的说理机制。构成这个功能单位的视觉成分可以是点、线、复杂曲线或其组合,但是必须满足的条件是:它的创作本身(如人物的姿态)或该成分与其他成分的交互(如线条对场景的分割)能够生成意义②Randall Lake, Barbar Pickering, “Argumentation, the Visual, and the Possibility of Refutation: An Exploration”,Argumentation, 1998, Vol.12, No.1, pp.79-93.。由于这些有意义的视觉成分或者视觉成分组合是创作者为了实现对他人思想的影响而做出的交际行为,本文将这个功能单位称为“视觉行为”(visual act),对应于语言学中的“言语行为”(speech act)概念。视觉行为和言语论证中的语篇行动一样,同样会受到语境理解规则、功能规则、表达规则和分块规则的制约。

按照杰尔德森的观点,要想完整地刻画视觉论证,就必须关注这些视觉行为如何传达了“单薄的命题”,以及它们互动产生的“丰富的表现”是以什么样的方式创造情景、提供叙事,使得前提更具备可接受性。对于传达命题信息的视觉行为的识别和功能分析,格罗克、博塞尔(David Birdsell)和廷代尔(Christopher Tindale)关于视觉意义传达的五类模式的区分能为我们提供切入点③Leo Groarke, Christopher Tindale, Good Reasoning Matters!: A Constructive Approach to Critical Thinking, Oxford:Oxford University Press, 2004, pp.66-77.。他们指出,通过对构成这些视觉意义的视觉行为的解读,可以分析出其中意图表达的断言。它们包括:视觉标识(visual flag)——吸引观众对所传达信息的关注;视觉示范(visual demonstration)——以视觉的方式传递信息;视觉隐喻(visual metaphor)——以比喻的方式传达主张;视觉象征(visual symbol)——以与该事物具有强烈关联的符号进行象征;及其视觉象征的特殊类型视觉原型(visual archetypes)——从公共叙事提取出的视觉象征。例如,在西方的政治漫画中,匹诺曹般夸张的长鼻子往往作为一种视觉原型,以一种滑稽的方式断言此人说谎成性,或是言论不可信。

对于围绕命题的“丰富的表现”而言,我们可以借助视觉修辞(visual rhetoric)或视觉语法(visual grammar)的相关理论工具,例如视觉框架理论(visual frameworks)①Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design, London: Routledge, 2006.,提取出相关视觉行为或组合,并对其意义、功能做出解读。例如,根据物体在图像位置(居中、居左)反馈的“信息值”(information value)从诸多视觉信息中区分出主题;通过不同元素的互动关系(如前景/后景、体积的大/小、形状的尖锐/圆钝、颜色的明/暗)反映的“显著性”(salience),剖析出创作者是如何引导观众的关注焦点;通过图片中的线条分割反映出的“取景”(framing),解读出创作者意图呈现社会距离,例如,在一个冲突类型的视觉框架中,中近景的视角可能表达了创作者对观众介入的期待。

在解决了视觉图像的分析问题后,就可以进一步指出,在运用广义论证研究程序研究静态视觉论证时所需额外遵循的要点,主要集中在前三个阶段。在第一阶段搜集论证相关背景信息,研究者在关注目标文化群体的习俗、信仰、制度的同时,还应注意他们对艺术表现形式的偏好(如抽象艺术和写实艺术)、涉及隐喻使用的地方性文化知识、常用的符号关系与象征意义等。在涉及特殊机构语境的应用同时,还应关注视觉论证在各个使用场景(如传统媒体/新媒体),各个使用主体(如新闻社/自媒体)所面临的机构性制约。

在第二阶段开展田野调查、搜集数据的过程中,我们不仅要注意对现实视觉论证案例的收集,还应加强对观众反馈的收集。如前文所述,视觉论证作为交际过程的一个特点就在于,观众同时也积极地参与了论证的建构。因而,搜集观众的反馈有助于我们确定该视觉论证是否被目标群体恰当地理解,或是对不同目标群体可能产生的不同效果,以此确认它对不同文化群体的适切性,便于日后论证规则的提取。对于典型案例,可以采用焦点小组(focus group)的方式,即对特定群体代表性人物的访谈,了解他们对论证的建构方式与评价。对于非典型案例,可以利用爬虫软件抓取互联网平台上的用户评论,而后定量分析。

在第三阶段分析数据的过程中,我们可以运用上文提供的分析工具,识别、解读出论证相关的视觉行为,并进行功能分析。需要注意静态视觉行为的行动序列并不是线性排布的。相较于言语论证,静态视觉论证的特质之一就是不具备时序性,而具备展示性(prenentational)②David Birdsell, Leo Groarke, “Outlines of a Theory of Visual Argument”, pp.103-113.,换言之,静态视觉论证的各个成分无须像言语论证那样遵循特定的出场顺序,而是同时展现给它的观众。由于一个视觉成分可能会与不同的视觉成分互相组合,生成多个视觉意义,因而转写出的视觉行为序列也无法按照时间排序,而应根据真实的互动关系,由此绘制出的广义论证结构图和分层图也会和原始结构有所差异。在提取候选规则和论证策略时,同样需要参照观众的反馈。

三、基于数字漫画在政治外宣场景的应用

本文将通过对外宣场景中数字漫画中视觉论证的案例研究,验证上文提出的静态视觉论证的广义论证研究框架的可操作性。首先要对相关的社会文化背景进行收集。

外宣(internaional publicity)是公共外交的重要一环,包括并不局限于媒体、公众在涉外平台上面向国际公众,对国家政策方针、社会发展、文化建设等方面的宣传与交流,旨在树立起良好的国家品牌与形象,营造有利于国家发展的舆论环境。可以把外宣活动理解为面向国际受众的说理活动。“外宣”一词也意味着这种说理活动是一种跨文化交际活动,外宣工作要想满足国际受众“合理性”需求,就需要采取受众主位的立场,探索内隐于受众所属社会群体的论证规则。例如,针对那些对于我国不怀偏见的普通国际公众,在说理过程中除了要遵守“站稳中国立场”这一核心规则外,还应尊重他们对符号表达的偏好,例如,减少意识形态符号的使用,淡化政治色彩,从而贴近受众,以免损害公信力①钟新、张钟凯:《乐施会公共外交模式分析》,《对外传播》2012年第4期,第42-44页。。

数字漫画(通称CG漫画)是传统新闻漫画与新媒体技术融合的产物,以其浅显易懂、更具审美价值、具有较强舆论影响潜力而著称②李湘珩、林刚:《新媒体环境下我国数字新闻漫画国际传播优势、路径与发展策略》,《中国广播电视学刊》,2022年,第9期,第37-40页。。数字漫画常见于新媒体平台,相对于传统媒体,由于制度性限制条件少,传播效率高,已经成为我国争取国际话语权的重要外宣阵地。

本次的数据采集选择了数字漫画《和平之师》和与之相关的观众的反馈,事件的背景信息如下:2020 年11 月,澳大利亚军方公布的报告证实,该国驻阿富汗部队军人参与了非法杀戮平民事件,导致39 名无辜平民死亡,其中包括对两名14 岁儿童的“割喉”。报告还表明,这些事件的起因是一些军中被奉为“半神”的澳军军官,要求没杀过人的年轻士兵虐杀囚犯以“练手”,美其名曰经历“浴血洗礼”③甄翔:《残忍!“割喉”14岁男孩、杀囚犯“练手”,澳军官员承认虐杀39名阿富汗平民和囚徒》,2023-02-01,https://world.huanqiu.com/article/40lyA7IsNfh.。事件披露后,国内知名画师“乌合麒麟”据此事件创作了这幅名为《和平之师》的数字漫画,并被时任外交部发言人赵立坚转发到国外社交平台“推特”(Twitter),引起了国际舆论对澳方暴行的声讨,向世界传达了中国在阿富汗问题上的态度和价值,起到了良好的外宣效果。受此影响,时任澳大利亚总理莫里斯在公开场合要求中方为此漫画表示道歉。

这幅CG 作品涉及视觉和言语等两个模态的信息,其中视觉模态主要表达的是一名澳大利亚士兵正在残忍地对一名孩童割喉,而言语模态则是下方配文中以澳军士兵口吻说出的“别害怕,我们是来带给你和平”(Don't be afraid, we are coming to bring you peace)。刘丹阳等关于“推特”用户对《和平之师》反馈的研究显示④刘丹阳、张举玺:《数字漫画外交:中国声音的视觉修辞实践》,《当代传播》2022年第2期,第62-66页。,尽管用户们受制于意识形态对抗的影响,对该作品的反应大相径庭,但无论是支持谴责澳方,或是反驳中方论调,都表明这些用户在创作者没有明示立场的情况下,成功地接收了视觉图像建构的主张——“澳大利亚应被谴责”。

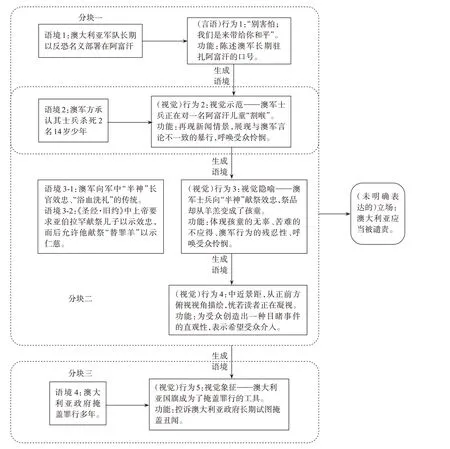

通过对该作品中相关视觉信息进行提取与识别,我们按照广义论证分层图的绘制要求,将论证相关的视觉行为和言语行为序列根据相互间的交互关系进行排列,同时注明了相应的语境及其意图执行的功能,并区分出执行阶段性功能的视觉行为块(图4)。创作者为了实现说理目标,共构造了三个紧密相连的视觉语块,体现了不同的论证策略,它们各自具有阶段性功能。由于篇幅原因,以下仅围绕前两个分块中,创作者在执行相应论证策略,如何在给定的或新生成的语境中,选择各多模态行为时所需遵循的表达规则,作为候选规则提取的示例。

图4 《和平之师》的广义论证结构图

分块1:行为1-2

策略1:通过指出对方实际行为和承诺间的不一致,营造对方虚伪的形象。

表达规则提取:对于国际公众,尤其是西方公众而言,澳大利亚以反恐的名义追随北约出兵阿富汗是人尽皆知的,因而,为了充分揭露对方的虚伪,就应该选择新闻事件中与澳方自诩正义形象反差最大的事件进行刻画。由此得出规则(1):选择当前语境下受众熟知的、真实的,且具有强烈反差的言与行进行刻画。

分块2:行为2-4

策略2:通过对受害者苦难的刻画,呼唤受众的怜悯之心,鼓励他们积极介入改变现状。

表达规则提取:“行为2”为我们在视觉上重现了澳军残杀儿童的新闻场景,为了实现“策略2”的阶段性功能,创作者应该着重围绕受众怜悯认知的构建做出努力。当代著名伦理学家玛莎·纳斯鲍姆(Martha Nussbaum)指出“怜悯”认知产生的三个充分必要条件:苦难的“严重性”(size)、受难者的“不应得性”(non-desert)以及满足观众本人的“幸福判断”(eduaimonistic judgment)①Martha Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge: Cambridge University Press,2003, pp.306-321.。新闻报道指出,共有39 名无辜村民惨遭澳军杀害,而创作者却选择了两名儿童作为描绘对象,这是因为儿童遭受了“割喉”这一更为严重的苦难,而且同等苦难作用在更为脆弱的儿童面前会显得更加严重。此外,在“行为3”的视觉隐喻中,原本应该在献祭仪式中被宰杀的羊羔,却成了澳军士兵为向“半神”效忠而虐杀儿童的见证者,这显然是为了表达这一苦难对于无辜儿童的“不应得性”。从中我们提取出规则(2-1):选择更加脆弱、苦难更为严重、更加无辜的对象进行刻画。此外,“替罪羊”的故事西方民众耳熟能详,它的选取更能引起对方的共鸣,由此提取出规则(2-2):视觉隐喻应选用目标受众熟知的符号象征关系;“幸福判断”标准指的是观众拥有愿意为受难者的福祉而努力的意愿。按照第二部分所说的视觉框架理论,创作者在冲突框架中采用的中近景距的凝视角度对苦难进行刻画,显然是为了创造一个在场,引发受众对施暴者的愤慨②王超群:《情感激发与意象表达:新媒体事件图像传播的受众视觉框架研究》,《国际新闻界》2019年第10期,第75-99页。,进而愿意为了改变苦难而行动。从中我们提取出规则(2-3):在冲突中,采用中近景凝视角度刻画,以引发受众介入。

本文从理论层面上分析了广义论证学说相较于经典视觉论证研究方法的优势,初步提出了一套针对静态视觉论证研究的可行方案,并在政治外宣场景下,通过对数字漫画案例的分析,验证了上述方案的可操纵性。事实上,随着全球化的日益加剧,不同原生文化群体的人群在价值标准、情感诉求、审美格调等方面呈现出越来越多的契合之处。如果论证研究的落脚点旨在改善现实论证,那么研究对象也不应仅仅关注非主流文化中的说理,同样应该关注大众文化中的说理。在互联网时代,说理对象也不局限于某一特殊文化群体,因而,广义论证理论也应更加关注包括视觉作品在内的大众文化承载者,利用广义论证理论对其中视觉论证的研究不仅有利于最终完备的多模态论证研究体系的构建,提升了广义论证学说在探究跨文化、对象多元化说理过程中的适切性,还有助于推动广义论证学说在传播领域,以及各实践情境下的应用。