我国甘蔗产业研究热点及发展趋势

2023-11-05万成现皮成艳扈志东

万成现 皮成艳 扈志东

摘 要:以中国知网(CNKI)数据库中2002—2023年收录的500篇我国甘蔗产业发展领域相关文献为研究对象,利用CiteSpace知识图谱分析软件对国内甘蔗产业发展领域的研究机构、研究热点及演化过程等进行文献计量分析,以期探明甘蔗产业的研究热点和演进态势,为甘蔗产业现代化发展的深入研究提供参考。结果表明,关于国内甘蔗产业发展的研究聚焦于机械化发展、乡村振兴、产业融合等方面,演化路径呈现多样化趋势;研究机构和作者间合作不够紧密,相关研究发文量近些年有所下降。因此,今后应重点开展跨学科和领域的交叉合作研究,扩展甘蔗产业融合发展的研究视角,深化对数字赋能甘蔗产业机械化、智能化发展的研究。

关键词:甘蔗产业;CiteSpace;文献计量;研究热点;发展趋势

中图分类号:S566.1 文献标志码:A 文章编号:2095-820X(2023)04-0030-09

0 引言

甘蔗作为主要的糖料作物,是我国广西、云南等地的支柱产业,其产量、面积和产值均占全国糖产业的90%以上。甘蔗产业作为农业经济发展的重要组成部分,推进其高质量发展对于保障食糖供给、加快农业转型升级及促进经济高质量发展意义重大。目前,甘蔗产业发展相关研究多集中于甘蔗产业发展现状、发展思路、发展对策等方面,主要侧重于甘蔗生产基础设施条件[1-3]、良种选育[4-6]、机械化发展[7-10]、蔗糖加工和流通[11-13]、管理服务体系建设[14-16]等研究,也有少数学者从病虫草害绿色防控方面开展研究[17,18],提出要研发肥药精准投放养护技术。然而,以往关于甘蔗产业发展的文献综述多是采用定性研究方法,依靠阅读大量文献进行评述,缺乏基于数据分析的定量研究,其研究结果存在一定主观性。而借助CiteSpace对文献进行计量分析能解决这一弊端。近年来,学者基于CiteSpace对乡村振兴[19,20]、农业高质量发展[21-23]、农业科技创新[24,25]等主题进行了大量的可视化分析,但鲜有文献深入剖析我国甘蔗产业发展的研究热点、主题演变、未来研究方向和发展趋势。基于此,本文以中国知网(CNKI)数据库中获取的2002—2023年国内甘蔗产业发展领域相关文献为研究对象,利用CiteSpace对国内甘蔗产业发展的发文量、核心作者、发文机构等进行统计,并开展关键词和共现聚类、关键词突现等可视化分析,旨在明晰我国甘蔗产业发展研究的基本现状,探明甘蔗产业的研究热点和演进态势,为甘蔗产业现代化发展的深入研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

以CNKI为来源数据库,以“甘蔗产业”和“甘蔗产业发展”为检索关键词进行检索,相关文献最早出现于2002年,因而将检索年限设定为2002—2023年,剔除书评和会议无效文章后,最终获得500条中文有效文献数据。

1.2 研究方法

CiteSpace是一种用于文献可视化分析的工具软件,其知识图谱分析方法可帮助研究者识别学科研究前沿,发现学科中的主题和关键词,了解学术界合作状况、知识传播影响力等,可为科学决策和学术规划提供有益的参考信息。本研究利用CiteSpace v.6.2.R2对文献数据进行统计和可视化分析,通过可视化图谱揭示我国甘蔗产业领域研究的核心作者、研究机构、研究热点及研究走向。采用WPS表格对发文量、关键词、被引文献等进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 我国甘蔗产业发展研究的发文量及核心作者

2.1.1 年度发文量

从我国甘蔗产业发展研究年度发文量的分布情况(图1)可知,甘蔗產业发展研究历程可划分为4个阶段:(1)研究起步阶段(2002—2006年)。我国自2001年加入世界贸易组织后,各地区和有关部门认真贯彻中央关于加强农业和农村工作的方针政策,促进农业结构调整、深化农村改革、助力农民增产增收。2002年,雷朝云和代正福[26]首次在研究中提出调整蔗区种植业结构,实施蔗区综合发展规划,同时,推广抗旱保水技术,提高甘蔗单产。2003年,农业农村部提出要优化蔗糖产业布局,实行规模化生产。此后,杨文国和张天贵[27]、陆中华[28]、张跃彬[29]等学者针对甘蔗产业发展中存在的蔗区基础条件差、规模化发展难度大、深加工技术有待提升等问题,提出应加强科技创新、优化产业结构,积极推进甘蔗产业现代化发展。(2)稳定发展阶段(2007—2012年)。2007年中央一号文件提出要加快农业基础建设,提高现代农业的设施装备水平。同年,党的十七大报告中提出要走中国特色农业现代化发展道路,用现代科技改造农业、用现代产业体系提升农业。在一系列政策支持下,我国甘蔗产业迎来新的发展契机。到2012年,我国农业科技创新能力显著增强、农业科技推广体系逐步完善,农业现代化发展模式基本建立。学者们在此期间总结了以往甘蔗产业发展获得的成就,综合分析了我国广东、广西、云南等地甘蔗产业发展的现状及存在问题等,并对甘蔗产业发展中遇到的问题提出针对性建议。(3)快速发展阶段(2013—2017年)。随着党和国家多项政策措施的出台,我国农业发展迅速,吸引更多学者和科研机构将研究视角和方向转向甘蔗产业发展相关领域。党的十九大报告中明确提出要实施乡村振兴战略和建设现代化经济体系,强调要深入推进农村农业现代化发展[30]。因此,甘蔗产业作为农业产业中的重要组成部分,其相关研究文献在2017年达峰值。(4)研究深化阶段(2018年至今)。2018年作为实施乡村振兴战略的开局之年,农业农村部提出要深入推进结构调整、大力推进绿色发展、努力提高种植业发展质量,助力乡村振兴。因此,甘蔗产业高质量发展受到学者的持续关注,之后由于疫情的暴发和国际糖价市场的影响,再加上学者的研究逐渐由以甘蔗产业为中心向关联方向扩散,相关研究文献有所减少,但发文量依然保持在20篇以上。

2.1.2 文献作者合作网络图谱

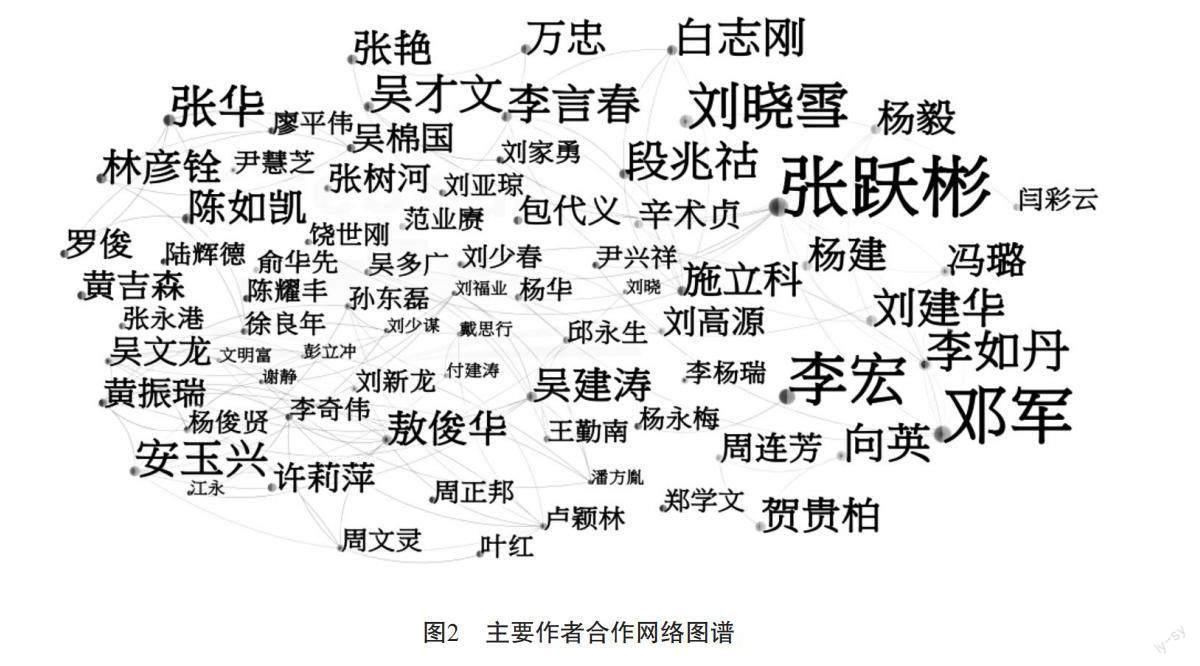

文献作者合作网络图谱可识别出具有科学价值的合作群体并将其以图形形式呈现出来,帮助研究人员更好地了解作者间的合作模式。图2显示,生成的主要作者合作网络图谱共有406个节点(1个节点代表1位作者)、425条连线(线条粗细代表合作情况),网络密度为0.0052,说明406位作者彼此间合作较少,研究多是独立完成。

通过统计网络图谱中高频作者的发文量,发现发文量最多的作者为云南省农业科学院甘蔗研究所的张跃彬研究员,发文量共计18篇。根据普赖斯定律中核心作者的计算公式,M=0.794[Nmax](其中,M为发文量,Nmax为发文量最多的作者所发文的数量[31]。发文量超过M的作者可视为该领域的核心作者,当所有核心作者的发文量超过总发文量的一半时,可认为该研究领域已形成核心作者群[32]。根据公式计算得出M≈3.18,因此将发文量超过3篇的作者视为我国甘蔗产业发展研究领域的核心作者。经统计,得到国内甘蔗产业发展研究文献的核心作者及其发文量(表1)。由表1可知,有24位核心作者共发表文献142篇,占总发文量的28.4%,低于50%。由此可见,国内甘蔗产业发展研究领域虽涌现出核心作者,但核心作者群尚未形成,研究视角较分散,究其原因可能是我国甘蔗产业研究涉及地域较广,时间跨度较长,且学者多倾向于从自己专业领域对甘蔗产业发展进行研究。

2.2 发文机构分析

2.2.1 主要研究机构网络图谱

机构网络图谱可对机构的研究合作趋势、活跃度、影响力等指标进行分析和展示。基于文献数据绘制生成的国内甘蔗产业发展研究机构合作网络图谱见图3。图谱中共有332个节点、146条连线,机构合作密度为0.0027,反映出目前国内学者关于甘蔗产业发展的研究机构间存在一定的合作关系,但合作程度有待进一步提升。

统计发文量排名前10的主要研究机构绘制出国内甘蔗产业发展研究主要机构的分布情况(表2)。从地域分布来看,我国甘蔗产业发展研究机构多分布于云南、广东、广西、四川等地,其主要原因与这些地区是我国甘蔗的主产地有关,甘蔗产业在这些地区国民经济中占较大比重,因而较关注甘蔗产业发展状况。从发文机构类型来看,国内甘蔗产业发展研究机构类型较多样,涵盖研究所、研究室、高校和企业,具有较高的专业化特征。其中,研究所发文最多,在甘蔗产业发展研究方面起到较好的引领作用。结合图3来看,云南省农业科学院甘蔗研究所、广州甘蔗糖业研究所广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室、广西农业科学院甘蔗研究所等形成了合作规模较大的机构群,但其他机构的研究多属于独立进行,尚未形成紧密联系的机构合作网络。因此,在今后的研究中,各机构应加强跨区域、跨学科合作,以提出更多的实质性建议推动甘蔗产业繁荣发展。

2.2.2 高被引文献

高被引文献作为某一研究领域的重要参考文献,在一定程度上能反映该研究领域某个文献的影响力,对于推动学科发展意义重大。由表3可知,国内甘蔗产业发展研究领域被引频次排名前10的文献发表时间大多集中在2009—2017年,与国内甘蔗产业的快速发展期相对应。其中,《广西蔗糖发展主要气象灾害分析及蔗糖产业优化布局的研究》发文时间最早(2006年);发文时间最晚的是2017年发表的《我国甘蔗产业发展现状研究》。从研究内容分析,可看出这10篇高被引文献主题多集中于甘蔗产业的发展现状、发展趋势和对策等方面,致力于剖析甘蔗产业发展存在的问题,并提出相应的解决对策;从期刊来源方面分析,有9篇文献来源与甘蔗产业相关,权威性和可信度较高。从被引频次方面分析,发现最高被引频次达231次,最低被引频次也有43次,说明这些高被引文献在行业内广受关注,为我国甘蔗产业发展的研究做出了重大贡献。

2.3 研究热点及趋势

2.3.1 关键词共现网络图谱

通过对文献中共同出现的关键词进行分析,可把握甘蔗产业领域研究热点和演进趋势[24]。运用CiteSpace对2002—2023年国内甘蔗产业发展相关研究文献进行关键词分析,生成关键词共现网络图谱。由图4可看出,图谱共有426个节点、848条连线,网络密度为0.0094。其中,节点的大小表示关键词出现频次的高低,节点间的连线反映各节点间的关联程度。

通过统计和计算,生成国内甘蔗产业发展研究文献高频关键词及中心性(表4)。其中,共现频次可反映某一研究领域的研究热点,中心性代表节点间的连接情况,根据中心性可判断某一关键词在网络中的重要程度。综合图4和表4结果来看,甘蔗产业发展现状一直备受学者关注,了解甘蔗产业发展现状是甘蔗产业实现高质量发展中必不可少的一环。分析甘蔗产业发展的基本现状,发现甘蔗产业发展过程中存在的问题,并提出相应的对策建议,主要包括促进甘蔗产业种植、收获等环节的机械化、加强蔗糖产业的政策支持和保护、调整优化蔗区布局和品种结构及加强田间生产管理等。另外,圖谱中关键词联系不够紧密,说明国内关于甘蔗产业发展的研究热点较分散,围绕甘蔗产业这个核心向不同方向和领域发展。

2.3.2 关键词聚类图谱

关键词聚类图谱可较直接地展示某一学科相关概念和关系,进一步推动学科交叉和创新[33]。在聚类图谱中,聚类编号值反映该主题包含关键词的数量和研究热度,编号值越小,包含的关键词越多,研究热点越重要。生成国内甘蔗产业发展研究的关键词聚类图谱显示,聚类模块值(Q)为0.6262,大于0.3;聚类平均轮廓值(S)为0.9098,大于0.5,说明该聚类结构显著、结果合理、信服力较高(图5)。

由图5还可看出,相关研究热点共被分为17类,以甘蔗产业为核心,主要包括对策建议、机械化、优良品种和抗病性等相关内容。在乡村振兴背景下,生产机械化作为加快推进甘蔗产业高质量发展的重要手段,势必要求政府和企业不断强化农业科技创新能力,研发适合于大规模作业的机械设备,促进甘蔗产业的现代化发展。同时,在甘蔗种植阶段,要加大甘蔗优良品种的繁育和推广力度,并做好甘蔗病虫害防治措施,增强甘蔗抗病性,提高甘蔗产量和含糖量。

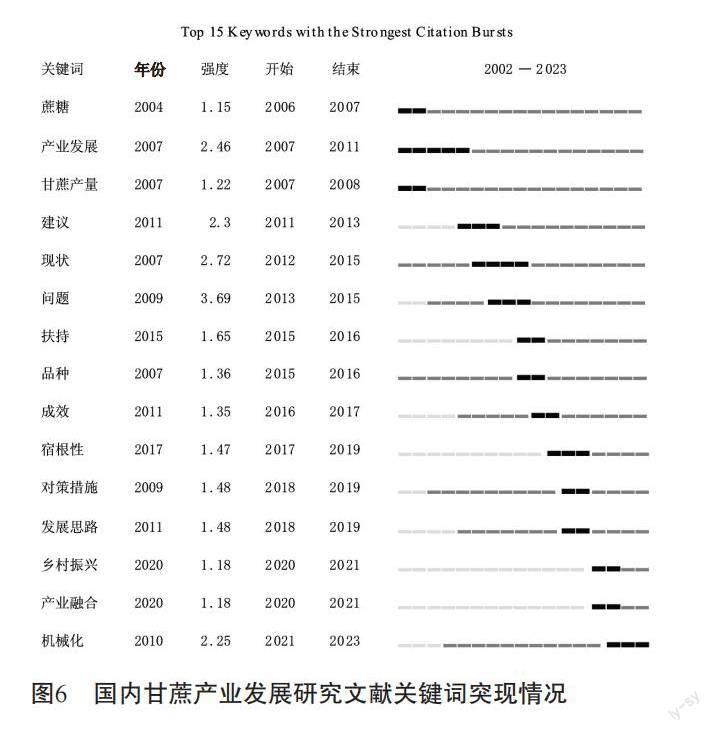

2.3.3 关键词突现分析

CiteSpace的关键词突现检测功能可显示国内甘蔗产业研究领域的热点和趋势[34]。生成的关键词突现图谱见图6。从持续时间来看,对于如何破解甘蔗发展难题,实现甘蔗产业化发展,是学者们一直较关注的问题;从突现强度来看,蔗糖、品种改良、产业融合、机械化等代表我国甘蔗产业发展相关的研究前沿。图6显示,对国内甘蔗产业发展的研究从最初片面的关注甘蔗产量和蔗糖加工逐步扩展到政策扶持、优良品种选育等。近年来,学者的研究视角又延伸到产业融合及机械化发展等重要方向。随着农业科技水平的不断提升和政府政策的不断倾斜,学者从不同的研究视角探寻甘蔗产业高质量发展的有效路径。在乡村振兴战略背景下,机械化将在加快甘蔗产业转型升级中继续发挥其不可或缺的作用。未来,需要政府、企业、蔗农等各方携手,共同推进甘蔗产业机械化发展。

3 结论

第一,国内关于甘蔗产业发展的研究,年度发文量总体呈先增后降的变化趋势。2017年,年度发文量达峰值,可能与2017年乡村振兴战略的提出有较大关联,且同年提出要构建现代化产业体系,为我国推动甘蔗产业高质量发展指明了方向。之后,由于疫情和国际糖价市场影响及甘蔗产业发展到一定程度,研究方向和研究视角不断扩散,甘蔗产业发展相关领域研究热度有所下降。

第二,学者个人发文量上,学者张跃彬的发文数量最多,其研究领域主要为农业科技、产业技术和产业布局,为甘蔗产业发展做出了重要贡献;发文机构以云南省农业科学院甘蔗研究所最多,农业科学研究单位在甘蔗产业的发展中起到重要的带头作用;甘蔗产业发展研究相关领域文献被引频次最高的是李杨瑞教授撰写的文章《20世纪90年代以来我国甘蔗产业和科技的新发展》,为甘蔗产业发展的进一步研究打下了坚实的理论基础;甘蔗产业发展研究领域的热点主要集中于甘蔗产业发展现状、发展思路和对策建议,在如何促进甘蔗产业现代化发展问题上,学者们围绕品种改良和机械化2个重点进行了长期探索和研究。未来,甘蔗产业的发展必须依靠农业科技创新,通过科技创新促进甘蔗产业生产全过程的机械化和智能化发展。

第三,随着甘蔗产业转型升级速度的加快,学者们对甘蔗产业发展领域的研究重点从最初片面的关注甘蔗产量提升和蔗糖供给逐步扩展到政策扶持、优良品种选育乃至宏观层面的乡村振兴战略及产业融合,研究视野不断扩大,研究方向不断发散。

4 建议

尽管我国甘蔗产业发展的相关研究开始较早,已取得许多优秀的研究成果和理论,但理论需不断创新和完善才能适应产业发展变化的新形势,尤其当前我国正处在加快构建现代化产业体系,扎实推进乡村振兴战略的时代背景下,对于如何破除发展障礙,提升甘蔗产业竞争力;如何延长甘蔗产业链,加快产业融合等问题均有待进一步探讨。对此提出几点建议:

(1)增强跨学科、跨领域的交叉合作研究。当前,阻碍我国甘蔗产业发展的基础设施落后、劳动力供需矛盾突出、品种退化、产业链延伸不够、产品附加值不高等问题[35],涉及自然、经济、社会、政策等方面,包含众多的学科和领域。这就要求不同学科、不同领域间相互交流,相互合作,利用多学科交叉融合的方法进行全面系统性研究。目前,由于研究视角、方法等局限,涉足甘蔗产业发展研究领域的学者大部分来自农业科研单位。尽管也有部分学者从经济学、社会学、管理学等方面对甘蔗产业展开研究,但不同学科、领域间的合作研究仍不够紧密,无论是科研单位还是学者间的交流合作均较少。未来,随着大数据、人工智能等技术的发展运用及甘蔗产业结构的不断调整,不同学科、领域间的交流合作必然会增强。

(2)扩展甘蔗产业融合发展的研究视角。面对乡村振兴繁荣、现代化产业、绿色发展等新形势,围绕产业融合、现代产业体系等领域势必会引发新的研究热点。目前多数学者以乡村振兴为背景对甘蔗产业融合发展的路径、水平及经济效应等进行研究,缺乏对甘蔗产业融合的生态效应和社会效应等的研究。另外,很少有学者针对甘蔗产业融合与乡村振兴二者间的关系展开研究,对于二者间内在的逻辑关联未进行深入探讨。因此,未来可扩展甘蔗产业融合效应的研究视角及强化对乡村振兴与甘蔗产业融合发展之间的内在关联等方面的研究,从而进一步完善已有的研究理论,推动甘蔗产业融合发展。

(3)深化对数字赋能甘蔗产业机械化、智能化发展的研究。随着现代产业体系的构建和国家对农业的多功能开发,涌现出如数字农业、机械农业、设施农业等许多农业发展新模式。在此背景下,对于甘蔗产业机械化发展的关注度越来越高,甘蔗产业机械化发展进程不断加快,但与国外发达国家相比仍有较大差距。未来,需进一步创新研究更利于甘蔗产业现代化发展的新模式。政府部门可引进一批先进工艺设备和先进农业生产技术,建立一批甘蔗产业与科技融合发展的示范基地。研究人员可从数据化管理、农业物联网应用、区块链技术应用、人工智能技术应用等视角出发,积极探索科技加产业协同发展的特色农业产业新模式,增强先进农业技术在甘蔗生产领域的应用,推动甘蔗产业机械化发展。

参考文献

[1] 王泽众. 扶绥县甘蔗产业机械化发展现状及建议[J]. 南方农机,2023,54(5):49-51.

[2] 胡家森,岑小梅,杨诗雯,等. 工业互联网标识解析在甘蔗制糖行业的应用[J]. 现代企业,2023(2):172-174.

[3] 王嘉红,黄文华,李绍伟,等. 勐海县糖料蔗生产现状与发展建议[J]. 甘蔗糖业,2022,51(1):11-15.

[4] 张跃彬,毛钧,李如丹,等. 基于APSIM模型的低纬高原蔗区甘蔗生产潜力[J]. 农业工程学报,2023,39(3):123-133.

[5] 陈玉冲. 中国甘蔗植物新品种保护现状与分析[J]. 甘蔗糖业,2020(3):75-81.

[6] 贺贵柏,向英,韦德斌,等. 乡村振兴背景下甘蔗产业高质量发展对策措施研究[J]. 甘蔗糖业,2022,51(6):50-54.

[7] 黄礼团. 甘蔗产业全程机械化的重点与难点[J]. 农村实用技术,2022(1):64-65.

[8] 廖玉姣. 甘蔗机械化生产现状与改进措施[J]. 世界热带农业信息,2022(2):11-12.

[9] 韦荣飞,贝丽华. 加快甘蔗产业机械化生产发展思考[J]. 南方农机,2021,52(17):62-64.

[10] 黄时香. 如何加快上思县甘蔗产业全程机械化的发展[J]. 广西农业机械化,2023(1):10-11.

[11] 姚航. 甘蔗产业化发展现状及有效路径[J]. 乡村科技,2020(17):50-51.

[12] 郑佳舜,甘敏思,黄永禄,等. 产业链视角下糖料蔗业发展现状及对策[J]. 浙江农业科学,2020,61(2):262-265.

[13] 张木清,杨本鹏. 关于加快甘蔗源头创新、保障国家食糖安全的建议[J]. 中国农学通报,2023,39(5):6-8.

[14] 陈光宇. 甘蔗种植技术要点与田间管理措施浅析[J]. 南方农业,2020,14(33):1-2.

[15] 崔永伟,杜聪慧,李树君. 广西甘蔗种业产业化发展分析与展望[J]. 农业展望,2019,15(11):57-62.

[16] 梁启如,罗青文,彭立冲,等. 遂溪县甘蔗产业发展现状及对策建议[J]. 甘蔗糖业,2019(5):54-57.

[17] 钱文礼. 甘蔗高产栽培技术的应用及病虫害防治[J]. 农家参谋,2021(24):46-47.

[18] 赵欢欢,孙东磊,卢颖林,等. 我国甘蔗研究近况、热点分析与展望[J]. 甘蔗糖业,2018(3):65-70.

[19] 陈晓玲. 数字经济赋能乡村振兴的研究热点与趋势——基于CiteSpace知识图谱分析[J]. 山西农经,2023(8):12-15.

[20] 任耘,张鑫. 基于CiteSpace的乡村振兴国内研究现状与热点演进[J]. 乡村科技,2023,14(5):4-9.

[21] 倪敏,耿刘利. 我国农业高质量发展研究热点与演进趋势——基于文献计量的视角[J]. 哈尔滨师范大学社会科学学报,2023,14(1):94-99.

[22] 王巧玲,章羽涛,欧阳耀树. 中国农业高质量发展研究热点及趋势——基于CiteSpace的可视化分析[J]. 科技和产业,2022,22(12):338-344.

[23] 李芷萱,向云,陆倩. 农业经济高质量发展领域研究进展、热点与展望——基于CiteSpace可视化分析[J]. 中国农机化学报,2022,43(7):106-115.

[24] 王晶华,陈祺琪,顾金科. 我国农业科技创新研究热点及演进态势——基于CiteSpace的可視化分析[J]. 科技管理研究,2022,42(22):8-16.

[25] 唐江云,杨红,胡亮,等. 我国农业科技创新金融支持研究的文献计量研究[J]. 四川农业科技,2021(9):80-83.

[26] 雷朝云,代正福. 贵州甘蔗产业化发展的建议[J]. 耕作与栽培,2002(5):60-61.

[27] 杨文国,张天贵. 降低成本 做大做强蔗糖产业[J]. 云南农业科技,2004(2):1-4.

[28] 陆中华. 浙江省甘蔗生产现状与发展对策[J]. 甘蔗,2004(3):54-57.

[29] 张跃彬. 推进滇西南双高甘蔗产业发展的思考[J]. 云南农业科技,2004(5):22-23.

[30] 许世卫,代瑞熙,李灯华. 新时期农业农村现代化统计监测与评价指标体系构建[J]. 农业展望,2022,18(5):3-11.

[31] 丁学东. 文献计量学基础[M]. 北京:北京大学出版社,1992.

[32] 樊昌猛,陈鑫,和晓菲,等. 基于文献计量法的云南珍稀濒危植物研究状况[J]. 西南林业大学学报(社会科学),2023,7(2):55-63.

[33] 罗亮,黄雅琴. 党的十九大以来国内乡村振兴战略研究的知识图谱分析[J]. 宁夏党校学报,2022,24(2):90-97.

[34] 李桥兴,徐思慧. 基于知识图谱的现代产业体系研究综述[J]. 科研管理,2019,40(2):175-185.

[35] 娄永明,李富生. 稳定核心支柱 推动蔗糖产业转型升级[J]. 云南农业,2022(1):38-40.

(责任编辑 王 晖)