五入五味:打造初中道德与法治立体式体验课堂

——以《家的意味》为例

2023-11-04沈珣芳浙江省德清县雷甸镇初级中学

沈珣芳|浙江省德清县雷甸镇初级中学

习近平总书记强调:“办好思想政治理论课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。思政课教师,要给学生心灵埋下真善美的种子,引导学生扣好人生第一粒扣子。”因此,思政课教师既要做传播知识的“经师”,也要做塑造灵魂的“人师”。上一节既受学生喜爱,又落实核心素养的道德与法治课,是很多教师追求的目标。下面,笔者以统编版《道德与法治》七年级上册第七课第1课时《家的意味》为例,谈谈如何打造道德与法治立体式体验课堂。

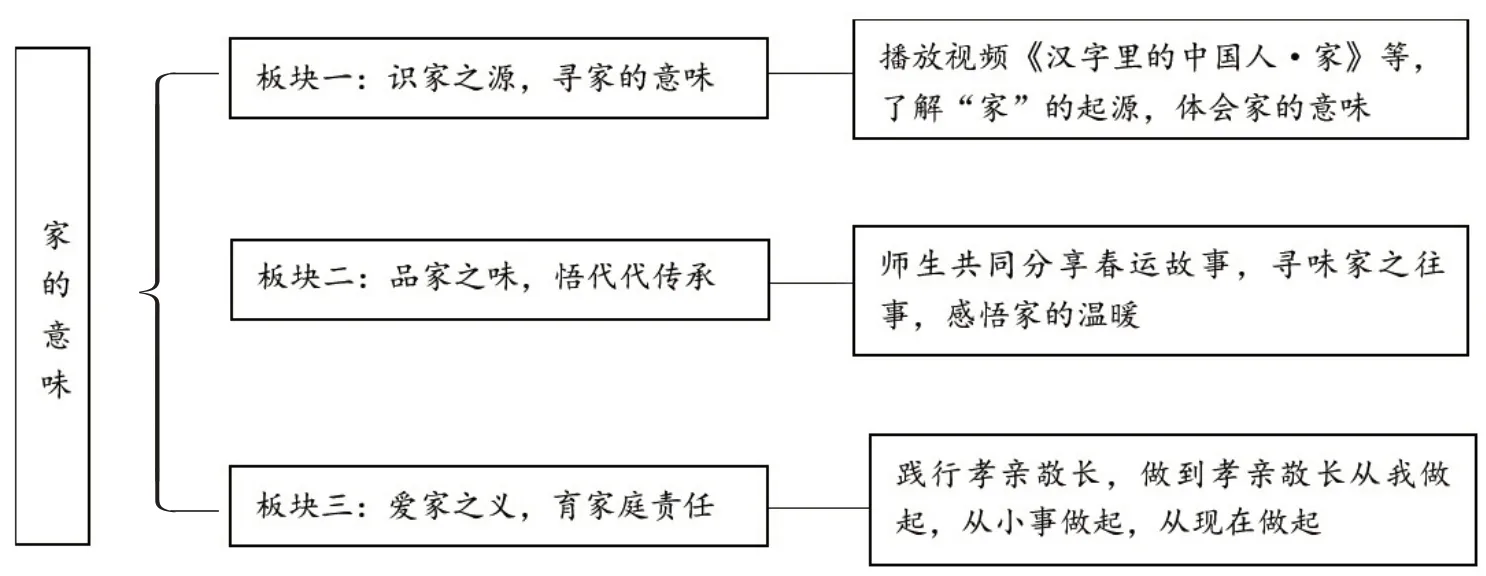

为推进教学层层深入,体现课堂节奏之美,笔者设计了三个板块,具体如图1所示。

图1 《家的意味》教学流程

这三个板块以“识家之源、品家之味、爱家之义”为载体,以“寻家的意味—悟代代传承—育家庭责任”为逻辑主线,不断把课堂层层推进,最终落实培养学生对家庭的责任感的教学目标。板块一以视频《汉字里的中国人·家》导入,让有趣的课堂导入入眼,然后整合课堂提问,让其入耳。板块二主要通过师生共同分享春运故事,让有“形”的情境体验入脑,进而捕捉课堂意外之美,让有“魂”的课堂生成入心。板块三主要通过践行孝亲敬长,让有“爱”的生活实践入行,从而培育家庭责任。

一、探味家之渊源,让课堂导入入眼

“良好的开端是成功的一半”,因此在课堂导入环节,教师要设计引人入胜的情境,一下子抓住学生的眼球,使学生对学习内容充满兴趣。首先,教师要考虑所选情境与该节课主题内容的契合度,与教学重难点相结合。其次,教师要充分考虑学生的喜好、已有的知识水平和能力水平,从学生的角度去寻找导入的素材,而不能一厢情愿地从教师自身的角度去审视素材。

在这节课中,笔者以视频《汉字里的中国人·家》作为课堂导入。家,大家都很熟悉,但是很少有人关注这个字的起源。汉字是中华文明的标志,在这个提笔忘字的大数据时代,纪录片《汉字里的中国人》把原本是象形文字的汉字放回到图形的脉络来理解,帮助我们重新建立起与汉字的联系。什么是家?我们每个人都有相同的理解,也有不同的答案。而通过这个视频,学生不仅理解了“家”这个字的演变过程,还明白了不管如何变化,家都是“可避风雨,食能果腹”的人世间最温暖的地方。这样的导入对学生来说,既贴合实际又充满温暖,既简洁明了又意味深长,能吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,让学生快速进入课堂节奏,从而为新课的展开创设良好的条件。

二、品味家之意义,让课堂提问入耳

好的课堂提问能培养学生的思维能力,活跃课堂气氛,达到启发教学的目的。成书于两千多年前的《学记》,就有系统的“善问”经验论述。课堂提问是一门艺术,它要求设计的问题要科学,设问要巧妙,问题要衔接,逻辑要严谨,重点要突出,解决问题要彻底。精准的课堂提问,往往能把学生带入一个奇妙的问题世界,培养学生分析问题、解决问题的能力,有利于提高课堂效率。因此,提高课堂效率的关键就是让课堂提问更有效,让课堂提问入耳,让有效的提问之花绽放。

在观看上述视频后,笔者提出问题:“你眼中的家是怎样的一个地方?”要求学生结合自己的生活经验和课前导入的内容,完成对家的续写。

学生积极动脑,畅所欲言,续写自己对家的理解,体味家的意味。有学生写道“家是让人想起来觉得温暖的地方,是让人感到心安的所在”,有学生写道“家是有父母亲人,有欢声笑语的地方”,有学生写道“家是吃饭的地方”,甚至还有一个调皮的男生写道“家是挨揍的地方”。

接着,笔者出示了两个温暖的小故事。

故事一:一个醉汉躺在街头,警察把他扶起来,认出他是附近的居民。警察说:“我送你回家吧。”“家?我没有……家。”警察指着不远处的房子说:“那不是你的家吗?”醉汉说:“那……是我的房子。”

故事二:小明的爸爸、妈妈进城务工,他和妹妹跟着奶奶生活。去年春节返乡过年,爸爸妈妈决定不走了,一是为了更好地陪伴孩子,二是政府出台了很多乡村振兴政策,让他们感受到家乡的发展需要每个人的努力,他们要在家乡创业。小明和妹妹知道后高兴得蹦了起来,激动地说:“太好了,这才是真正的家。”

然后,笔者提出两个问题:(1)说一说,为什么醉汉认为家是“房子”?而小明和妹妹感慨“这才是真正的家”?(2)通过以上两则故事,你认为家的意义在于什么?

有个男生回答:“家中要有亲人,更要有亲情。如果没有,那就只是一个房子。”还有个女生回答:“家是身心寄居之所,心灵的港湾。对我而言,父母在哪里,家就在哪里。”

这两个问题紧紧围绕故事本身,又结合了教材的重点,引导学生思考家的意义。笔者适时引导,肯定两个学生的精彩回答,尤其是“父母在哪里,家就在哪里”这个回答充满了满满的爱意,可见该生拥有一个温馨有爱的家。

由此可见,教师在设计课堂提问时要精准、高效、科学。所提问题不能过大,切入点要小,否则学生的回答范围就会因太广而不好把握。所提问题还需考虑与这节课知识点的契合度,与这节课的重难点相结合,从而让学生真正动脑,让深度思考真正发生。这样可为下一教学环节打好基础,推动整节课层层深入,让课堂有节奏地不断推进。有效的课堂提问能让学生入耳,从而入脑,有效落实核心素养的培育。

三、寻味家之往事,让情境体验入脑

情境是课堂的“风景带”,也是理论的“柔化剂”[1]。恰如其分的情境创设,能让学生在感染中入境,在共鸣中入情,真正做到让情境体验入脑入情。创设的情境要有真实性、趣味性、思辨性,立足学生生活体验、情感共鸣和思维疑惑。情境不是摆设,不能只起装饰的作用,它应成为课堂教学中必不可少的一部分,与课堂、知识和学生融为一体。不管是高大上的情境,还是接地气的情境,其创设的根本目的都是为学生和课堂服务,教师应根据不同的学生、不同的教学内容创设有效的情境,落实核心素养。

在这一教学环节,笔者设计了“说说你的春运故事”的情境体验。笔者先分享自己在长春读大学时通宵买票的春运故事,说这让自己记忆犹新、一生难忘。学生听后颇有感触,一下子就与笔者亲近了许多。笔者的分享向学生传达出强有力的意愿——邀请学生分享自己的春运故事。在充满安全感的课堂中,学生也愿意表达,乐于分享[2]。

一个男生说:“我的老家在陕西,每年回家都是大包小包,爸爸妈妈总是带很多好东西给爷爷奶奶,火车上挤得水泄不通,上个厕所都要挪很久。”还有个女生说:“我的老家在云南,爸妈为了省点钱就买硬座,到了晚上,爸妈为了让我能躺着睡觉,他们就站了一晚上。”说到这里,这个女生哽咽了,眼眶都红了。

这一情境创设让全班学生都感到一股浓浓的爱意,由此达成这节课的情感目标,并落实道德修养这一核心素养。教师自身就是最好的教学资源,亲其师才能信其道。教师的成长经历、人际交往、学习工作经历等,往往容易打动和感染学生,从而让学生打开话匣子,让学生由旁观者变为剧中人,在课堂上敢说话、有话说、说真话。教师要善于开发自身资源,用自己独特的生活经历解读知识,为课堂创设一片独特而美丽的风景。这样有形的情境体验能让学生入脑,从而入情,有效落实核心素养的培育。

四、回味家之幸福,让课堂生成入心

教师、学生本身就是珍贵的教学资源,师生在交往互动中也会时时生成课程资源。一次精彩的即兴发言,一个异于常规的举动,甚至一次看似干扰教学的突发事件,只要我们用心挖掘,都有可能成为开启学生智慧之门的钥匙。这就要求教师拥有一双善于发现意外之美的眼睛,让课堂生成入心,打造生动灵动的课堂。

在分享春运故事时,有个女生哽咽到无法正常表达。这一事件本不在笔者的预设之内,停顿几秒后,笔者提议全班学生为她鼓掌,也为她的父母鼓掌,更为全天下伟大无私的母爱父爱鼓掌。课堂上响起了三次掌声,这三次掌声一次比一次热烈。然后,笔者适时提出了一个问题:“我们为什么要鼓掌?”有学生答道:“掌声代表了我们对父母的爱,表达了我们对父母的感恩之心。”学生的回答饱含对家和爱的理解,而这不正是这节课要达成的核心素养目标吗?

这个问题不是提前预设的,鼓掌也不是提前预设的,这是课堂的意外之美。学生出人意料的回答看似打乱了原有的教学计划,但处理得当就能把意外化作不期而遇的精彩。这启示教师要善于抓住机会,关注课堂生成,并因势利导,使有“魂”的课堂生成能入学生之心之情,从而有效落实核心素养的培育。

五、体味家之宣言,让生活实践入行

道德与法治课是一门与学生心灵相通的课程,是一门贴近学生、贴近生活、贴近社会的课程,是一门来源于生活又超越生活的课程。这节课的难点是帮助学生感受父母之爱,学会与父母沟通交往,学会建立和谐的亲子关系。解决这一难点也就是在培养学生宽容待人、孝亲敬长的责任担当,以及积极向上的健全人格。当学生投入真情实感去体会和感受亲情之爱,并在情感与价值观层面真正理解了家的意味后,就能融入自身的生活经历和体验,在生活实践中将其付诸行动。由此,这节课的教学主线“家”与“爱”就能圆满完成。

这节课的重点是培养学生孝亲敬长的品德,笔者在突破这一教学重点的时候,安排了一个“孝亲敬长从我做起”的生活实践活动,让学生说一说:在与家人相处的过程中,遇到以下情境你会怎么做?

(1)当饿着肚子回到家发现饭菜还没做好,我会……

(2)当爷爷奶奶向我请教如何使用手机时,我会……

(3)当操劳了一天的爸爸要坚持陪着我写作业时,我会……

(4)当我因为没整理房间被妈妈批评唠叨时,我会……

这一活动旨在让学生明白尽孝应在当下,孝敬双亲长辈、关爱家人,不是长大成人以后的事,而是从现在开始就应该用行动表达孝敬之心。这一活动的设计,有助于落实道德修养和责任意识等核心素养,培育学生对家庭的责任感。

在这节课的结尾,笔者布置了一个“爱的宣言”实践作业,分为两部分。

(1)爱要大声说出来:爸爸妈妈,我爱你们!

(2)爱要勇敢做出来:给父母一个拥抱!

这一活动旨在让学生表达对父母的爱,从而更深刻地体会家的意味。在学生一声声“爸爸妈妈,我爱你们”“爸爸妈妈,你们辛苦了”的宣言中,这节课也被推向了高潮。实践作业的布置体现了“双减”下的作业设计要求,即不局限于书面作业,让道德与法治课超越课堂,回归生活,从而培育学生对家庭的责任感。

总之,在设计实践活动时,教师要关注学生、关注课堂、关注生活,要让学生将在这节课中所学到的知识转化为实际行动,真正做到学以致用、知行合一。有“爱”的生活实践能让学生入行,从而入情,落实核心素养的培育。

综上,道德与法治课是落实立德树人根本任务的关键课程,是义务教育阶段的思政课,是一门与学生心灵相通的课程。教师要多动脑、多用心,让学生敢说话、有话说、说真话。如何打造学生喜爱的道德与法治课?教师要推进道德与法治课的守正创新,从有趣的课堂导入、有效的课堂提问、有形的情境体验、有魂的课堂生成、有爱的生活实践五方面入手实施教学,从而让学生入眼、入耳、入脑、入心、入行,打造道德与法治立体式体验课堂,让“大素养”在“小课堂”中真正落地。