数字技术重塑国际产业分工格局:理论逻辑与中国战略*

2023-11-01张二震

马 飒 张二震

引 言

改革开放四十多年来,中国凭借丰裕的低技能劳动力,深度融入全球价值链分工体系,取得了举世瞩目的发展成就,成为世界第二大经济体、最大的货物出口国,顺利实现了第一个百年奋斗目标。当前,中国正处于强国建设、民族复兴的关键时期。历史经验表明,获得有利的国际分工地位是成为现代化强国的必由之路。近十年来,数字技术的发展与应用改变了现实经济的运行方式,低技能劳动力在生产中的重要性大大降低,从根本上动摇了现有“资本、高技术+低技能”的垂直型国际分工模式的基础,中国原有参与国际分工的模式已难以持续。面对数字技术的冲击,如何顺应国际产业分工格局的演变趋势,在百年未有之大变局中尽快打造国际合作竞争新优势,走出一条适合当前基本国情的中国式现代化道路,是现阶段中国所面临的重大课题。为此,我们必须厘清:数字技术将如何重塑国际产业分工格局?现有国际产业分工模式将走向何方?对发展中国家的分工地位有何影响?中国该如何应对?本文拟从科技革命与国际产业分工的历史演变规律出发,对数字技术重塑国际产业分工的理论逻辑、国际产业分工格局的新趋势进行深入分析,并探讨中国的应对战略。

科技革命与国际产业分工的历史变迁

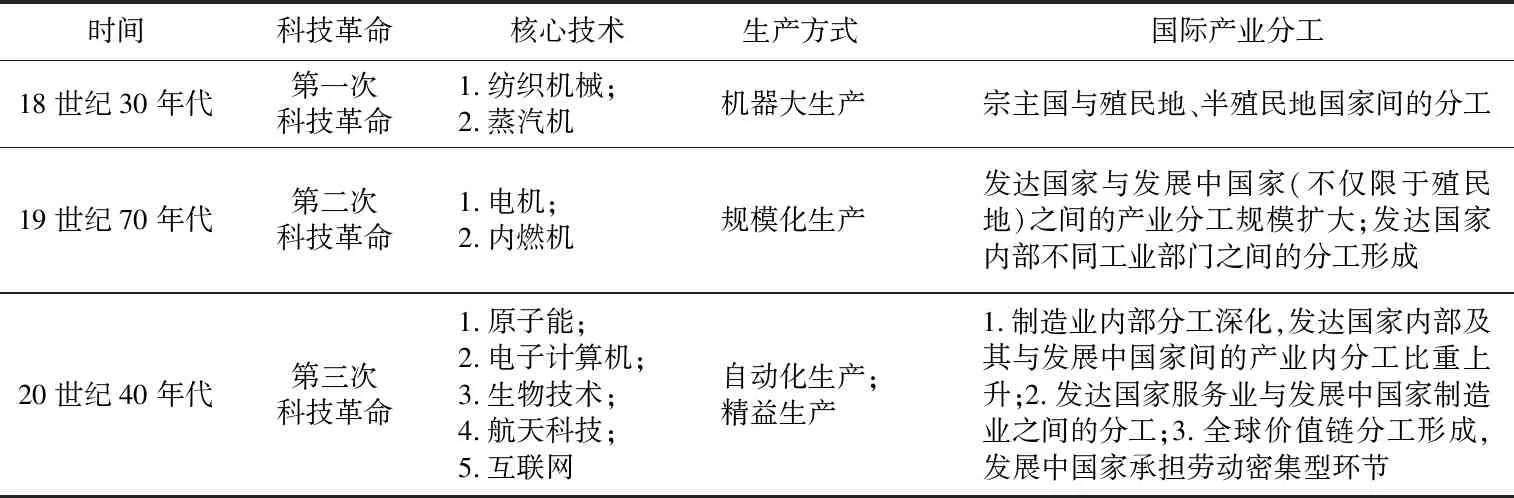

纵观人类社会发展史,技术变革通过改变生产方式与要素投入结构,推动社会分工沿着专业化与地理空间上的分散化两个维度持续深化发展,继而推动国际产业分工由最初的产业间分工向产业内分工、产品内分工逐步演变。

第一次科技革命发生于18世纪30年代至18世纪末,以飞梭、珍妮纺纱机等纺织机械的出现为起点,以蒸汽机的发明为标志,促使工场手工业向机器大生产转变,工业逐渐分离出来成为独立的产业部门,分工规模不断扩大,“使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工”,(1)《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版,第246页。国际分工体系得以形成。这一时期的分工模式是宗主国与殖民地、半殖民地国家之间的垂直分工。英国作为第一次工业革命的发源地,其生产力水平最高,工业化进程最快,是当时国际分工的中心。1840年英国工业生产总值占世界的比重达45%,(2)[德]库钦斯基:《资本主义世界经济史研究》,陈东旭译,生活·读书·新知三联书店1955年版,第41页。在世界贸易中的比重也上升至25%,几乎相当于法国、德国以及美国三国的总和。(3)[英]F.H.欣斯利:《新编剑桥世界近代史》第11卷,中国社会科学院世界历史研究所组译,中国社会科学出版社2018年版,第72页。

19世纪下半叶,以电机的发明、电力的应用为标志的第二次科技革命开启了人类社会的“电气时代”,进一步提升了国际分工的广度与深度。在此时期,电力替代蒸汽机成为主要动力来源,其便于传输的特性使得电力时代的生产规模与生产力水平远远超过蒸汽机时代,内燃机、电报以及电话等新技术的应用,实现了交通运输业与通信业的大变革,极大拓宽了人流与物流的范围,促使国际分工深化与国际贸易大规模增长。1913年,世界贸易额由1851年的6.41亿英镑上升到78.4亿英镑。(4)[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500年以后的世界》(下),吴象婴、梁赤民译,上海社会科学院出版社1992年版,第507页。化工、医药、汽车、石油、电力等一大批新兴工业部门相继出现,资本主义国家内部不同工业部门之间的分工逐步发展起来。美国于1886年成为世界上最大的钢铁生产国,而德国则在电力、化工领域优势突出,1900年其化学染料产量占世界的比重达90%。(5)[英]F.H.欣斯利:《新编剑桥世界近代史》第11卷,第76页。生产规模的扩张与生产力的提升使得资本要素在生产中的重要性大幅提升,垄断资本的输出促使国际分工体系进一步加深与扩大。

二战后爆发的第三次科技革命,以无线电技术为先导,以原子能、电子计算机、航天科技以及生物技术为主要标志,由大型电脑、个人电脑及互联网发展而产生,引发了一场涵盖各领域的信息技术革命。在这一时期,信息技术使得生产变得更加自动化、精益化,产业结构变得更加精密复杂,也促使原本属于企业内部管理范畴的服务流程加速分离,服务业作为独立的产业部门得到极大发展,国际分工呈现不同于以往的变化。一是制造业领域的产业内分工规模持续扩大,不仅存在于发达国家之间,而且发展中国家也广泛参与。至1999年,发达国家与发展中国家的产业内贸易平均比重均超过80%。二是跨国公司得以在全球范围进行生产布局,各国立足自身要素禀赋特点而承担产品生产的不同工序,由此形成了“全球价值链分工”。产品不再是仅由一国单独生产,而是多国要素共同生产的结果,国际分工也从产业层面深入到产品与生产要素层面。跨国公司在国际分工中发挥了主导作用,也因此成为世界经济的重要微观主体。三是随着服务业作为独立产业部门的规模不断扩大,发达国家相继进入服务经济时代,凭借服务经济领域的优势,其与发展中国家之间的产业分工有了新的发展,不仅存在原有的工业与农业之间的分工,还出现了发达国家服务业与发展中国家制造业之间的分工。

表1 三次主要科技革命与国际产业分工的历史变迁

数字技术重塑国际产业分工格局的理论机制

回顾国际产业分工格局的演变进程,可以发现,每一次科技革命的核心技术所具备的经济特征,决定了其对既定生产方式与国际分工格局影响的深度、广度与方向。作为新一轮科技革命的核心,数字技术具有独特的经济特征,其对未来生产方式与要素投入结构的影响也将超越以往的技术变革。

(一)重塑基础:数字技术的经济特征

数字技术包括大数据与云计算、人工智能、自动化与机器人、物联网、3D打印及5G通信等一系列以数据为核心的前沿技术,其独有的技术经济特征,是其重塑国际产业分工格局的基础。

1.高渗透性

数字技术的高渗透性根源于其作为通用技术的特质。通用技术具有以下特点:一是处于垂直型技术结构的最底层,是大量应用部门所依赖的基础技术;二是该技术的持续创新与进步将提升通用功能的实施效率,从而使得该技术的应用得以进一步拓展;三是通用技术与其应用部门之间存在创新互补性。这些性质使得通用技术易于在各产业及环节中广泛使用和渗透。正是由于具备这些性质,数字技术具有显著的高渗透性特征,其广泛使用对产品的生产效率和质量有极为重要的提升作用。作为人工智能领域的重要分支,语音识别技术从最初只能识别10个英文数字的发音,到现在可以适合多语种、响应速度毫秒级、识别准确率高达98%以上,持续的创新与进步促使其下游的产品和服务不断完善,用户体验效果大幅提升,这也是该技术得以在下游产业中进一步广泛采用和渗透的重要原因。

2.技能偏向性

人工智能、机器人、3D打印等技术以数据为核心,以强大算力为基础,在具体应用中离不开对海量数据的处理和利用,离不开对各种智能设备的操作和使用,只有与具备相应数字技能的高素质劳动者相结合才能转化为实际生产力。这些技能既包括编程、开发具体应用、管理网络等信息通信技术领域的专业技能,将数字技术与具体应用相结合的信息处理、问题解决与交流的技能,也涵盖有利于数字技术应用的认知能力、社会与情感交流能力等。(6)OECD, Skills for a Digital World, 2016, p.1.世界经济论坛的报告显示,在未来需求增长最快的20个职业中,有14个都与数字技术直接相关,包括数据分析师、人工智能和机器学习专家、大数据专家、数字营销与战略专家等,(7)World Economic Forum, The Future of Jobs Report, 2020, p.30.这些职业无疑对劳动者的技能水平提出了更高的要求。

3.显著的网络效应

数字技术的网络效应来自大规模的数据。5G技术、IoT实现了万物互联互通,丰富的应用场景产生了海量的多样化数据,而人工智能、云计算、机器学习都依赖于不断更新的数据及算力来进行训练、学习和提升,可以说,数据规模越大,算力越强,数字技术也越先进。战胜人类围棋顶尖高手的AlphaGo正是基于人类棋手以往的16万盘棋谱及其自我对弈产生的3000万盘棋谱,利用深度学习和强化学习技术进行训练和评估。(8)其后的AlphaGo Zero甚至无需任何人类经验,自我对弈490万盘,以100∶0的战绩击败它的上一个版本AlphaGo。基于数字技术的网络平台也因此具备网络效应。用户越多,创造出的数据资源就越多,平台利用这些资源提升产品和服务性能,又能吸引更多的用户,其价值随用户数量的增加而上升。Waze是一款导航社交软件,与百度地图、高德地图等导航应用不同,它通过众包形式来更新地图数据。用户仅需在驾驶过程中开启应用,就可在导航的同时自动贡献实时路况、检查站、实时交通事故以及加油站油价等数据,并将其同步显示在Waze的实时地图上,所以网络越大,数据就会越精确。大众点评、美团等平台也具有这一特征,用户越多,产生的评价也越多,平台价值也就越高。

(二)重塑路径:要素投入结构与生产方式变革

正如第一次科技革命促使机器大生产替代了工场手工业,第二次科技革命后诞生了更大规模的福特式一体化生产,第三次科技革命让更具弹性的丰田式生产成为可能,数字技术的高渗透性、技能偏向性及显著的网络效应等特征,也使其对已有的生产方式与要素投入结构造成了新的冲击。

1.劳动力与劳动对象实现分离

劳动力与劳动对象的分离是数字技术给生产方式带来的一大重要变革。人类社会历经农业经济、工业经济、服务经济等不同历史阶段,劳动力与劳动对象始终捆绑在一起,农民只能耕种其脚下的土地而无法远距离实现劳作,工人需要在工厂生产线上加工原材料才能制造产品,医生需要与患者面对面才能够提供医疗服务。20世纪90年代,随着互联网的普及,部分服务产品的提供过程突破了地域限制,可以实现服务提供者与服务对象的分离,例如网上购物,买卖双方没有面对面也能实现交易。但是,在绝大部分产品与服务的生产过程中,劳动力与其加工于其上的客体——劳动对象之间的面对面约束依然普遍存在。数字技术的发展与广泛应用则使得这一现象大为改观。5G、物联网等技术实现了终端设备间的互联互通及海量数据的即时传输,人工智能、机器人等技术又让终端设备更加智能化,即便劳动对象与劳动力之间在地域上相互分离,通过数字技术手段以数据流替代人流,也同样可以完成整个生产过程。

2.要素投入结构发生变化

数字技术改变了生产过程中的要素投入结构。这首先表现在,不同生产要素在生产中的重要性发生了变化。数字技术的技能偏向性会降低对低技能劳动力要素的依赖,而增加对高技能劳动力的需求,加上智能机器人、自动化设备对低技能劳动力的直接替代,深刻改变了数字时代生产的要素投入结构。要素间替代性的变化并非新现象,早在工业革命过程中就出现过机器对劳动力的替代。但是在数字经济时代,这种要素之间的替代性表现得更为彻底。德国西门子的智能工厂仅有1/4的工作需要人工完成,而且这些员工的主要任务就是进行计算机操作和生产流程的监控。借助3D打印技术甚至只需要具备3D打印机、打印材料、相关数据即可完成整个生产过程,完全无需低技能劳动力参与。与此相反的是,数字技术与高技能劳动力之间则具有显著的互补性,高技能劳动力在未来生产过程中变得日趋重要。例如,智能工厂与物联网等技术的应用,需要通过对数据的加工、处理与分析才能挖掘与实现数据的潜在价值,这一过程离不开工程师、程序员及其他具备分析能力的高技能劳动力的参与。

另一方面,数字技术还促使数据成为生产过程中新的关键生产要素,在生产与价值创造中的作用日益凸显。无论是人工智能、云计算、机器学习等技术的升级,还是数字技术在下游产业中的应用,都需要大规模数据作为支撑。2015年经济学人智库对全球550名高级管理者的调查显示,92%的人表示企业已进行大规模数据的收集,85%的人表示企业已利用数据提升了产品和服务。(9)The Economist Intelligence Unit, Big Data Evolution: Forging New Corporate Capabilities for the Long Term, 2015, p.18.数据要素具有非竞争性,多人同时或者跨时使用同样的数据,丝毫不会对其价值造成减损。数据还具有极强的流动性,数字化的被编码的事件在数字设备之间的流动十分迅速且成本极低。这些特性对于以数据为核心生产要素的数字产业与数字企业的发展具有重要意义。

3.服务交易成本显著下降

20世纪90年代,互联网技术就已经大幅降低了搜寻成本,企业可以更低成本、更高效率地寻找到供应商。当前新一轮的交易成本下降,则主要得益于数字技术能够实现信息的数字化,使得信息更易识别、复制、传输及验证,包括搜寻、协商、监督在内的一系列交易成本均得到更大幅度降低。本质上,数字技术更多降低的是数字化信息的“运输”成本,而并非以原子为单位的物品的运输成本,因而本轮交易成本的下降更加有利于服务业。制造业生产的产品为有形货物,尽管通过物联网及其他智能设备可以在一定程度上提升产品运输效率,但其成本下降幅度难以与服务业匹敌。3D打印机之类的增材制造设备可通过靠近市场生产而大幅缩短运输距离,降低运输成本,但其应用领域更适宜于样品生产、快消品行业,尚难以惠及所有制造业行业。因此,在本轮技术变革中,制造业交易成本所受影响并不显著。而对于以传输数字化信息为基础的服务业而言,服务产品不仅在线传输的可能性和效率得以极大提升,而且由于数字化产品的消费与复制不会对服务产品本身产生任何减损,因此,提供服务的边际成本几乎为零。以数字内容服务为例,海量数据的即时传输,使得同一段视频、同一场演唱会可支持多人同时在线观看,对厂商而言,每增加一个用户或增加一次观看,边际成本极低。

4.传统生产方式受到挑战

数字技术的应用改变了传统的集中式、中心化的生产方式。依靠计算机相关设计软件、增材制造设备以及必要的高分子聚合物、金属陶瓷粉末等材料,可以实现点到点的分布式生产,生产方式由传统的集中式、中心化的大规模生产向分散化、去中心化转变。与传统生产相比,这种分散化的生产更加靠近顾客需求,不仅能够根据市场变化迅速做出调整,还可以极大减少运输成本,企业也不再需要进行大型生产设备的初始投资,同样的产品每增加一单位,生产成本完全相同,这意味着没有沉没成本且边际成本也不会受生产规模大小的影响,企业无须再通过扩大规模来降低平均成本,传统生产方式下以规模经济为基础的赢利模式受到挑战。

数字技术使生产更为一体化、模块化,产品从研发到交付,中间工序大大减少。目前以3D打印为代表的增材制造技术常被用于样品生产,利用计算机软件根据顾客需求进行新产品的数字模型设计,然后直接用3D打印机打印出来,精简了产品设计环节,缩短了从研发到实际生产的周期。这种技术也同样可以用于生产制造,减少制作工序。例如在航空工业领域,航空发动机火焰筒的传统生产工艺极为复杂,需要经过钣金、焊接、铸造、涂层以及激光加工等多个流程,而利用增材制造技术生产则可以一体成型,极大地优化了生产工艺。

数字技术冲击下国际产业分工格局的新趋势

特定历史时期的国际产业分工格局,是该阶段技术条件、生产方式与各国要素禀赋状况、区位等因素相互作用的结果。现有国际产业分工格局正是得益于上一轮技术革命所带来的交易成本与运输成本下降,通过外包、直接投资等方式而得以形成。新一轮的数字技术引发了要素投入结构与生产方式的重大变革,也必将对现有国际分工格局产生深远影响。

(一)产业分化与融合并存

始于20世纪90年代初的全球价值链分工是跨国公司将不同生产环节在全球进行分配的结果,主要表现在制造业领域的生产区段化与价值链各环节的地理分散化。进入数字时代,数字技术的应用极大降低了低技能劳动力在生产中的重要性,消减了跨国公司为寻求低成本劳动力而进行生产外包与直接投资的动因,从根本上动摇了现有“资本、高技术+低技能”的垂直型全球价值链分工的基础,制造环节的地理分散化程度受到限制,甚至可能出现分工逆转的现象。不仅如此,智能设备、工业互联网与增材制造等数字技术还实现了生产的一体化、模块化与平台化,极大简化了工艺流程,减少了生产工序,制造业分工的深化程度也受到一定制约。相反,服务领域的国际分工则得以进一步发展,分工不仅更为专业化,分散化程度也得以提升。以往受制于服务的不可储藏性,服务贸易不得不依赖人流(自然人移动、跨境消费)或资金流(商业存在)来实现。在数字时代,数字技术通过以数据流替代人流和资金流,极大增强了服务的可分工性、可贸易性。不仅原本包含在价值链制造环节中的服务逐步分离和独立,新的服务产品不断涌现,而且全球价值链上服务环节的跨国分工也得到极大深化,全球低成本的专业技能劳动力(如教师、医生、设计师等)均可不受地理距离限制在线提供服务,这就为各国参与国际服务分工提供了更大可能性。近年来,质量检测、产品设计、产品监测等服务的全球外包趋势明显增强。2005—2017年服务贸易平均增速达5.4%,高于货物贸易,按贸易增加值计算的服务出口额占全球总出口比重已经接近50%。(10)World Trade Organization, World Trade Report 2019: The Future of Services Trade, 2019, p.21.

与此同时,智能终端设备、无线通信监测以及智能机器人等技术应用,又让实物产品中得以融入更多的服务内容,促使生产制造与服务日益融合,产业间分工的界限变得模糊,原本的生产型企业也逐步向生产+服务型企业转型,商业模式从以产品为中心转变为以深化顾客关系的服务为中心。这种趋势在装备制造业领域表现得尤为突出。在数字技术的加持下,航空发动机制造商的发动机维修服务已经成为其价值增值的重要部分,甚至通过“按小时包修”租赁发动机替代了以往的发动机直接销售,成为主要商业模式。作为全球三大航空发动机生产商之一的美国通用电气,就将数字传感器与各类微型机器人应用于发动机的效能检测与维修,传感器与机器人搜集到的数据又被用于升级发动机的“数字孪生”,在完成发动机检测与维修的同时,还能优化发动机效能,这些服务业务已经超越发动机的销售,成为通用电气公司的主要收入来源。

(二)平台化与弹性化趋势增强

上一轮全球价值链分工的形成在很大程度上是通过跨国公司对外投资建厂或外包实现的。为了降低交易成本,跨国公司往往不会轻易更换供应商,供应链关系相对固定。进入数字时代,去中心化、一体化与模块化生产促使原有相对固定的分工模式发生了变化,分工的平台化与弹性化趋势逐步增强。无论是产品的研发设计还是生产制造环节,基于数字云平台而形成跨国分工协作已经成为一种重要的国际分工模式。在这种模式下,各参与方之间的分工合作关系往往以某个具体项目为基础,因项目发起而形成,随项目完成而结束,表现出更加灵活与弹性化的特点。例如,在Freelancer、Upwork等服务众包平台,企业可以很快找到软件开发、写作、设计、营销、会计及法律等服务的提供者,面对复杂项目时,还可以通过平台迅速组建团队合作完成,项目完成后这种分工合作关系也自然结束。不仅服务分工可以通过平台实现,生产制造环节的分工也同样可以。例如,通过全球制造服务平台Xometry,企业可以与数控加工、钣金、注塑成型及3D打印等领域的全球制造商实现分工合作,工程师和产品设计师可以实时与遍布全球的世界级制造工厂联系与协调,所涉行业包括航空航天、汽车、能源、医疗、电子、机器人与机器制造等。目前全球74%的财富100强公司和38%的财富500强公司都通过该平台组织生产订单。可以说,这些入驻平台的企业已经在事实上基于Xometry形成了灵活的跨国分工网络。

(三)数字跨国企业主导力量崛起

在微观层面上,国际分工的形成取决于企业“在哪里生产”“由谁生产”“与谁合作”等决策。在上一轮的全球价值链分工中,跨国公司通过其投资决策对分工的形成起到主导作用。进入数字时代,数字跨国企业凭借所掌握的数据资源与先进的数据开发技术,在国际产业分工中的作用日益凸显,成为重塑国际产业分工格局的重要微观主体。数字企业可以依赖其掌握的海量数据及持续优化的算法,不断降低平台市场的交易成本,通过向客户分配订单、提供信息与增值服务等方式来影响客户决策,从而主导交易双方的匹配与分工的形成。Xometry就利用基于神经网络的机器学习技术不断训练采购和定价算法,为客户更精准地推送订单、提供更准确的备货时间和价格,促进客户间交易的达成,平台的制造网络目前已涵盖了全球30多个国家的10000多家制造商。数据的非竞争性、强流动性以及数字技术的网络效应还赋予数字跨国企业规模经济、范围经济与先行优势,使其具有更强的市场竞争力及向全球市场扩张的动力与能力,得以向其他产业渗透,辐射并控制全球市场。谷歌与苹果两家数字企业就先后介入了无人驾驶汽车行业,谷歌的母公司Alphabet还涉及手机、笔记本、路由器、安防、VR等多个硬件领域。2016—2021年,全球排名前100的跨国公司中,数字跨国公司的数量已经由11家增长到15家,销售收入增长了159%,而传统跨国公司仅增长了36%。(11)UNCTAD, World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment, 2022, p.43.

(四)国家间分工地位分化加剧

在现有的国际分工格局中,以美国为首的发达国家承担着技术密集型产业与环节,是全球的研发与服务中心,处于主导地位;中国、印度、泰国等劳动力丰裕的发展中国家凭借廉价的低技术劳动力参与国际分工,主要承接大量的劳动密集型行业与生产制造环节,成为全球主要的生产基地;而拉丁美洲及非洲的发展中国家在全球价值链分工中的参与度较低,产业分工依然以生产农产品、矿产资源等初级产品为主,处于国际分工的外围。在数字技术冲击下,这种分工地位的国际分化不仅依然存在,而且还将进一步加剧。数字技术的普及与应用,不仅以一定的数字基础设施为前提,而且其技能偏向性的特点又意味着在实际应用中离不开高技能劳动力的投入。这些限制条件对原本已经处于分工外围的发展中国家极为不利。这类国家不仅数字基础设施严重不足,而且劳动力技能水平普遍偏低,特别是严重缺乏必要的数字技能。从初级和中级计算机技能人口比重来看,发展中国家仅分别为46%、29%,明显低于发达国家(65%、49%),尼日尔、科特迪瓦及突尼斯等非洲国家拥有中级计算机技能的人口比重甚至不足10%,(12)International Telecommunication Union, Measuring the Information Society Report, 2018, pp.32-34.极大限制了这些国家参与未来的国际分工,极有可能导致其在国际分工格局中的被边缘化程度进一步加深。更值得注意的是,数字技术还极大降低了生产对低技能劳动力的依赖,随着全球价值链的数字化转型,这些发展中国家试图以低技能劳动力参与全球价值链分工的发展道路已经难以实现,而凭借自身廉价的低技能劳动力参与并锁定在劳动密集型生产环节的国家也将面临被边缘化的风险。

与之相反,数字技术将促使拥有丰富高技能劳动力与大规模市场的国家成为国际分工的中心,这对于发达国家的国际分工地位极为有利。丰裕的高技能劳动力与良好的基础设施不仅让数字技术得以迅速普及和应用,而且有利于参与新一轮的服务全球化分工。在制造业领域,分布式生产方式让“靠近市场”生产而不是靠近“低成本劳动力”成为现实选择,而分工平台强大的算力又可以迅速为用户筛选出最佳的供应商,发达国家的具备先进制造能力、可提供高质量零部件的供应商更容易在平台市场的竞争中胜出,而发展中国家的处于低端制造的生产商极有可能因缺乏足够竞争力而被市场淘汰。这也加大了发达国家“制造业回流”与“再工业化”的可能性。特别是国际分工的中心——美国,凭借其数字跨国公司的垄断地位、强大的数字技术创新能力以及大规模市场,将进一步强化和凸显其在国际分工中的主导地位。目前全球市值最高的10家企业中有5家数字平台企业,均为美国企业,在全球数字平台企业100强中,美国企业的市场价值占比高达67%。(13)UNCTAD, Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development, 2021, p.22.这些数字跨国公司在为美国带来数字经济先行优势的同时,也为美国在数字时代延续其国际分工的主导地位奠定了基础。此外,数字技术引发的服务领域分工深化派生了对高技能专业人才的极大需求,这也为拥有丰裕高技能劳动力的部分发展中国家带来了发展机遇,这些国家的低成本高技能劳动力可通过分工平台以服务外包、众包等多种模式参与国际分工。

中国的应对战略

作为世界第二大经济体、最大的货物出口国、数字经济的主要领先国,对中国而言,数字技术对国际产业分工格局的重塑,既是机遇也是挑战。值得我们思考的是,如何才能在新一轮产业变革中尽快打造国际合作竞争新优势?如何应对数字技术对现有劳动力比较优势带来的不利影响?如何抓住机遇在国际产业分工格局重塑中实现分工地位的攀升?纵观整个人类的经济发展史,从以第一次工业革命的发源地——英国为主导,到以美德为主的发达国家主导的中心—外围式分工,再到美国等发达国家主导、劳动力丰裕的发展中国家深度参与的全球价值链分工,国际分工的历史变迁反映出一个基本事实:是否掌握特定历史阶段最稀缺的关键生产要素与前沿技术、是否具备有竞争力的微观经济主体、是否建立起特定历史阶段的主导产业等是决定一国国际分工地位的关键,这也理应成为中国应对国际产业分工格局重塑的基本依据。

(一)做强做优做大数字经济,夯实产业基础

当前,中国的数字经济已初具规模,先后涌现出阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多等著名的数字平台企业。但与其他先进国家相比依然存在不小差距,数字经济在第二、三产业的渗透率相对偏低,支撑数字经济发展的主要技术除了5G技术外还需要依赖于其他国家。此外,中国的数字跨国企业规模和实力也有待增强。腾讯作为中国市值最高的数字企业,全球排名仅第16位,市值仅相当于美国苹果公司的17%,而美国主要数字跨国企业均位列全球前十。

为此,一要充分发挥超大规模市场优势,进一步强化与提升数字经济先行优势。中国人口规模大,互联网用户多,还是世界上产业门类最齐全、制造业规模最大的国家。这不仅可以为中国数字产业化与产业数字化提供强有力的需求支撑,创造丰富的应用场景,形成海量的多样化数据,而且在分工平台化与分布式生产趋势下,超大规模市场也可为中国具备先进制造能力的生产企业在跨国生产平台的竞争中增加砝码,争取更多订单。二要加强数字技术创新,实现核心技术的自立自强。不仅要通过加强基础研究、深化创新体制机制改革等途径加大自主研发力度,还要通过第三方的创新平台充分利用内外部资源开展开放式创新,实现关键技术突破。三要鼓励数字企业出海,优化数字企业监管。走出去是进一步保证和强化国内数字企业先行优势的必要途径。然而,中国数字企业的国际化程度明显偏低,2022年海外收入占比仅为7.1%,远低于美国(37.2%)与前100位数字跨国企业的平均水平(39.1%),(14)Claudia Trentini, Joao D. C. Mainente, Amelia S.Paulino, “The Evolution of Digital MNEs: An Empirical Note”, Transnational Corporations, Vol.29, No.1, 2022, pp.180-184.这种差距的形成既有企业自身原因,也与中国企业面临的外部环境不确定性有关。因此,对数字企业的监管不仅要以保护消费者利益为目标,还要以提升数字企业竞争力为导向,相关部门要切实了解数字企业出海的实际障碍与诉求,对其海外经营的合规性尤其是数据跨境流动的合规性实施有效监管,提升企业合规管理水平,降低合规成本。

(二)重塑人才培养体系,提升要素竞争力

数字技术的高技能偏向性要求各国的人才培养体系必须满足数字时代对高技能劳动力的需求。对中国而言,构建面向数字时代的人才培养体系还有两层特殊意义。第一层特殊意义是在中美竞争加剧背景下,有效应对美国的对华遏制战略。随着新一轮科技革命与产业变革的展开,数字技术已成为中美竞争的“主战场”。从以往的历史经验来看,大国间科技竞争的本质是人才竞争。二战后,美国正是利用“奥森伯格”名单率先转移了大批德国的顶级科学家与工程师,才奠定了全球科技领域的霸主地位,成功地将全球科技中心从德国转移到美国。因此,重塑人才培养体系,培育、吸引、留住高端人才是应对美国科技竞争的关键。第二层特殊意义在于应对数字技术对劳动力市场的负面冲击,消除不利影响。每一轮技术变革在创造出新岗位的同时,也会导致部分传统岗位被替代,由于新旧岗位对劳动力的需求存在差异,传统岗位上的劳动力因无法转移至新岗位而被迫失业或转移至更低层次岗位就业,这极有可能导致不同部门之间、高低技术劳动力之间收入差距的扩大,从而最终引发社会问题。20世纪70年代以来,美国劳动力市场的两极化与收入差距扩大等问题正是技术进步所引发的负面结果,(15)Claudia Goldin, Lawrence F. Katz, “The Future of Inequality: The Other Reason Education Matters So Much”, Aspen Institute Congressional Program, Vol.24, No.4, 2009, pp.7-14.也正是这些问题导致美国出现了严重的社会分化现象。作为全球制造业规模最大的国家,完整齐全的工业体系以及丰富的低技能劳动力,是中国融入全球价值链分工体系的基础和优势所在,但这也导致中国将面临数字技术的“创造性破坏”所带来的更大潜在风险。中国不仅存在高技能劳动力的巨大需求缺口,而且将面临大量低技能劳动力的转岗需求。据统计,到2030年,中国将有2.2亿劳动者可能受自动化技术影响而更换职业,占中国劳动力队伍的30%。(16)McKinsey Global Institute, Reskilling China: Transforming the World’s Largest Workforce into Lifelong Learners, 2021, pp.1-3.因此,改革现有人才培养体系以适应数字技术对劳动力的现实需求,降低数字化转型对劳动力市场的不利影响已经迫在眉睫。

为此,首先要改革现有教育体系,提升劳动力的数字技能。中国原有的教育体系很好地适应了工业化进程需要,却难以满足数字经济发展对劳动力数字技能的要求。从UNCTAD的前沿技术准备指数排名来看,中国的技能水平排名仅列第92位,不仅落后于发达国家,也落后于菲律宾(79)、斯里兰卡(82)、泰国(90)等发展中国家。一方面,要将不同等级的数字技能培养分别纳入基础教育、中等教育及高等教育的课程体系,保证未来劳动人口具备足够的数字素养。另一方面,要通过在线教育平台、职业教育培训、企业内部培训等多种途径完善继续教育体系,为存在转岗需求的劳动力提供足够的技能学习平台与通道,避免数字技术带来的技术性失业与收入差距扩大风险。其次,不仅要关注基础研发人才的培养,更要注重人才的引留。尽管中国每年培养了大量STEM领域的毕业生,然而这些毕业生却并非都留在中国。从人工智能研发人员来源地看,中国在全球占比最高(26%),超过美国(20%),但从实际工作地来看,59%在美国工作,只有11%留在中国。(17)UNCTAD, Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development, 2021, p.31.2000—2015年在美获得STEM领域博士学位的中国留学生,有90%选择留在美国工作。(18)Jack Corrigan, James Dunham, Remco Zwetsloot, The Long-Term Stay Rates of International STEM PhD Graduates, CSET, 2022, p.6.可见,人才的引留与培养同样重要。既要通过建立人才库、国际招聘网站、举办国际人才会议等多种方式促进高层次人才与企业之间的对接与联系,也要通过打造高水平科研平台、优化研发环境、改革科技创新体制等方式吸引和留住人才。

(三)主动参与全球数字治理,塑造有利的国际制度环境

从海上贸易规则到以英镑为核心的国际货币体系,再到以美元为中心的布雷顿森林体系,国际经济秩序的历史变迁表明,国际规则不仅左右着国家间的利益分配,而且对一国分工地位有重要的强化作用。特定历史时期的国际规则依据的是主导国的意愿,满足的是主导国的利益诉求。荷兰、英国、美国等强国正是先后凭借强大经济实力制定出符合自身利益需求的国际规则,并在该规则下不断强化各自的分工主导地位。从这个意义上说,主动参与全球数字治理与数字领域国际新规则制定,可为中国在未来国际分工中争取更多的制度性话语权与利益分配权。特别是,在数字经济时代,数据已经成为一种关键生产要素,是否掌握足够的数据要素对于一国未来的国际经济地位具有重要战略意义。而对数据要素的掌控除了需要依赖技术,作为界定数据所有权归属的国际制度、国际规则与标准也是不容忽视的关键手段。因此,主动参与国际数字规则制定及全球数字治理对中国具有重要战略意义。当前全球各国在数字经济领域竞争的同时,数字治理规则领域的竞争也在不断加剧,数字规则表现出显著的碎片化趋势。从微观层面来看,数字企业的海外经营不可避免涉及跨境数据流动、数据安全、数据隐私等问题,由于全球统一的数字治理规则尚未形成,数字治理竞争加剧所引发的数字规则的碎片化,极大增加了企业海外经营的成本与风险,这已经成为阻碍中国数字企业出海的重要因素。从这一层面来说,加强与其他国家在数字治理领域的沟通与协调,推动全球数字治理新规则的制定,可为数字企业出海提供良好制度保障。

为此,首先要在现有多边经济治理体系下积极参与推动全球数字治理新规则的形成,不仅推动现有多边经济治理框架面向数字经济的需要进行适应性调整与改革,而且进一步推动新的治理领域的国际规则出台。其次,在统一的多边数字治理框架短期内难以形成的情况下,应积极利用RCEP、“一带一路”等各类区域性合作平台加强与其他国家在数字治理领域的沟通与协调,加快形成区域性数字治理框架。再次,鼓励数字企业、研究机构积极参与乃至牵头数字领域国际技术标准的制定。最后,要紧密跟踪国际数字治理规则的最新动向,完善国内数字治理制度建设,加快探索数字治理的中国方案。

(四)扩大服务业开放,提升服务价值链分工地位

随着新一轮技术革命的展开,服务的国际分工无论在深度还是广度上都将得到前所未有的深化,这也为各国的经济发展提供了重大战略机遇。中国的发展经验表明,开放是发展的必由之路,只有扩大服务开放,深度参与服务国际分工协作,才能抓住新一轮服务全球化带来的发展机遇。作为制造业大国,扩大服务业开放,还可提升中国的制造业竞争力。在制造服务化趋势下,制造中的服务比重日益提升,这些服务不仅作为中间投入融入生产过程,提升生产效率,甚至被绑定在产品中提升产品的差异化程度及价值,为企业带来更多利润。从服务业自身发展的需要来看,一国服务业的发展水平是其参与全球服务价值链的重要基础,中国的服务业在GDP中占比尽管已经超过一半,但是服务业质量仍然不高。以开放促发展,扩大服务业开放,强化竞争效应与学习效应,可以提升本土服务业的质量和水平,(19)张二震、戴翔:《服务业开放与制造业GVC升级:典型事实、理论反思与政策启示》,《经济学家》2022年第1期。从而为参与服务全球化奠定产业基础。为此,一方面,要稳步扩大制度型开放,加快国内制度体系与国际高标准经贸规则的衔接与协调,打造国际一流营商环境,提升服务贸易与投资的自由化便利化水平;充分发挥自由贸易试验区、自由贸易港、服务业扩大开放综合试点等开放平台在制度创新领域“先行先试”的作用,积累制度创新成果,探索扩大服务业开放路径。另一方面,要对服务分工与贸易的新模式持开放包容态度,充分利用现有各类开放平台,支持数字贸易、众包、平台分包等服务贸易新模式新业态创新发展,加快融入新一轮服务全球化,提升服务价值链分工地位。