老年前期人群自我养老准备测评指标体系的建立*

2023-11-01张佳惠庞书勤蔡憐环

张佳惠,庞书勤,蔡憐环

(1.福建中医药大学护理学院,福建 福州 350122;2.福建中医药大学附属康复医院, 福建 福州 350003;3.福建生物工程职业技术学院,福建 福州 350007)

据调查,从2012年到2020年,我国60岁以上的老年人口数从1.94亿增长至2.64亿,养老负担日趋增大[1-2]。有研究显示,45~59岁的老年前期人群新陈代谢减慢,脑细胞数量减少,身体多项组织、器官逐渐走向衰老,其健康状况和经济水平将直接影响老年期的生活质量,甚至影响我国整体老龄化进程[3-5]。养老问题是一个累积的过程,其根本挑战是养老资源的丧失[6]。面对当前社会养老资源不足、家庭赡养逐渐弱化的现实困境,重视自身养老能力,做好养老准备,开展自我养老,是应对养老风险的关键[7-8]。因此,提高老年前期人群自我养老准备是护理人员的重要职责,相关测评工具不可或缺。然而,目前与“自我养老准备”有关的研究相对较少,国内外尚未有从老年前期人群出发,全面评估其自我养老准备的量表,现有的与“老年期准备”相关的测评工具更多的是探讨老年人或者临退休人员的退休准备情况,或是针对某一具体的领域评估个体的退休规划与进展,普遍存在评价内容不全面、样本局限、可信度较低等缺陷[9-15]。因此,课题组在概念分析的基础上,以马斯洛需求层次论、Orem自理理论、预先应对理论和生命周期理论为指导,结合前期质性研究结果[16],将“自我养老准备”界定为老年前期人群为规避衰老带来的丧失事件风险、满足日后老年期的各种需求、确保老年生活质量,所预先进行的养老资源储备过程,其内涵包括经济储备、健康储备和情感储备。本研究采用Delphi法初步筛选指标,构建科学、全面、可行性强的老年前期人群自我养老准备测评指标体系。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2021年1-3月福建中医药大学采用目的抽样法,邀请18名专家参与函询,完成2轮函询共17名,主要来自福建、安徽、辽宁、河南、日本(在日华人护理专家)、澳大利亚(在澳华人护理专家)等,有效避免了地域差异性。这17名专家年龄为33 ~ 62岁,平均(48.12±9.08)岁;其中博士后1名、博士3名、硕士5名、本科9名;研究领域涉及老年护理、社区护理、健康管理等,工作年限为7~42年,平均(24.88±11.64)年。专家纳入标准:(1)从事老年护理或健康管理相关领域5年以上;(2)具有本科及以上学历;(3)具有副高级及以上技术职称;(4)有参与全程函询的意愿;(5)熟悉量表开发研究方法。本研究已获得本单位医学伦理委员会的批准(批准号:2022KS-85-1)。

1.2方法

1.2.1成立研究小组 成立研究小组,通过文献回顾界定老年前期人群自我养老准备的概念内涵,进行老年前期人群半结构式访谈,设计初期指标体系,制定函询问卷,联系专家,对函询结果进行整理、分析。

1.2.2测评指标体系的初步建立 基于概念分析与前期的质性研究结果,界定自我养老准备的内涵与外延,并在此基础上建立了包括经济准备、健康储备、情感储蓄3个一级指标,财务计划、财富积累、身体健康维护等7个二级指标和55个三级指标的老年前期人群自我养老准备初期测评指标体系。

1.2.3函询工具与方法 专家函询问卷通过面递或电子邮件的形式发放,主要包括三部分内容。(1)前言:介绍课题研究背景、内容及填表说明。(2)专家函询问卷主体:即老年前期人群自我养老准备初期测评指标体系。请专家就各级指标的重要性程度作出判断。(3)专家情况调查表:专家一般资料、专家对研究内容的熟悉程度(Cs)及判断依据(Ca)。Cs是指专家根据自身对研究内容的了解程度作出自我评价;Ca是指专家就自身对研究内容的Ca作出自我评价。第一轮函询后,基于专家意见,并结合数据分析结果,研究小组对指标进行修删、调换和补充,并设计第二轮函询问卷,再次请专家对各级指标的重要性进行判断,并计算指标权重、权重组合。

1.2.4指标筛选标准 2轮函询均参照以下指标筛选标准[17]:①满分比≥0.20、②重要性得分均数≥3.50、③变异系数≤0.25,若有个别条目不符合以上条件,则进一步计算平均内容效度指数(I-CVI),即函询专家采用Likert 5级评分法评估每个条目与主题的相关性,从“不相关”到“强相关”分别记为1~5,评分为4或5的专家数与专家总数之比即为平均I-CVI。若条目I-CVI<0.78,则考虑删除。课题组充分考虑专家意见,经商议后确认指标筛选结果。

1.2.5指标权重的确定 一级指标运用优序图法[18],二、三级指标均采取Likert 5级评分法[19],即计算专家对各指标的评分均数,用该均数除以同一级别的各指标均数和即可得出权重,后利用“乘积法”进一步计算组合权重。

1.2.6专家积极系数 本研究共进行2轮专家函询,第1轮共发放18份问卷,回收18份,有效回收率为100.00%。第2轮共发放18份问卷,回收17份,有效回收率为94.44%。专家权威程度Cs、Ca、专家的权威程度(Cr) 分别为 0.929、0.812、0.871。

1.3统计学处理 将2轮函询数据导入SPSS26.0进行统计学分析,专家积极性用函询问卷回收率表示;Cr用权威系数表示,即判断系数和Cs的算术均值;专家的意见协调性由变异系数和肯德尔协调系数(Kendall′s W)共同体现,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1老年前期人群自我养老准备测评指标及其检验比较 第一轮专家函询中CV值为0.00~0.31,共有5个三级指标CV值>0.25,而第二轮CV值为0.00~0.32,仅有2个三级指标CV值>0.25。2轮专家函询Kendall′s W总量由0.147增长至0.313,一级指标由0.202增长至0.304,二级指标由0.202增长至0.355,三级指标由0.150增长至0.310;第一轮函询的Kendall′s W明显高于第二轮,差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 老年前期人群自我养老准备测评指标及其检验比较

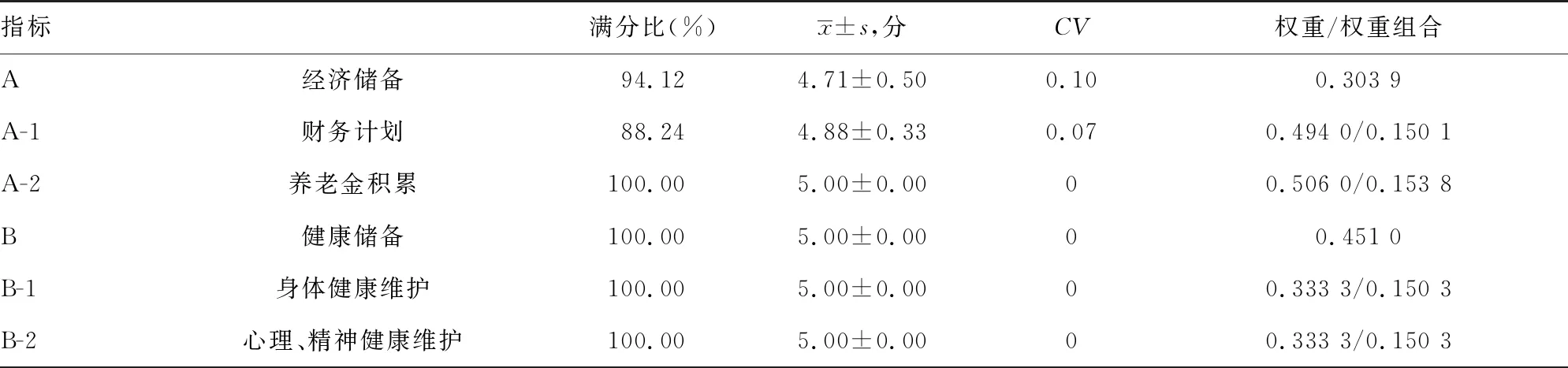

2.2老年前期人群自我养老准备测评指标专家函询结果比较 第1轮专家函询后一级指标有3个、二级指标有7个,满分比、评分均值、CV值为均符合统计学标准;三级指标共有55个,满分比为50.00%~94.44%,评分均值为4.11~4.95分,CV值为0.05~0.31。第二轮函询中,一级指标有3个、二级指标有7个,满分比、评分均值、CV值均符合统计学标准;三级指标中A2-17和A2-18的CV值>0.25,其余条目满分比为35.29%~100.00%,评分均值为4.06~5.00,CV值为0~0.24。见表2。

表2 老年前期人群自我养老准备测评指标专家函询结果比较

3 讨 论

3.1老年前期人群自我养老准备测评指标体系的重要性 现阶段,单纯依靠家庭养老或社会养老已不能满足日益增长的养老需求,个体应积极采取更适合我国国情的自我养老模式,即充分发挥个人潜能,利用现有的或潜在的养老资源去构建理想的晚年生活[20]。而自我养老准备是进行自我养老模式的前期基础,若个体在老年前期提前储蓄养老资源,做好充分的养老准备,则有助于提高自我养老能力,提升老年期的生活质量[16]。开发老年前期人群自我养老准备测评量表对个体评估养老需求、有针对性储蓄养老资源有深刻的现实意义和应用价值。

3.2老年前期人群自我养老准备测评指标体系的可靠性分析

3.2.1测评指标体系覆盖内容全面 本研究在文献回顾和理论研究的基础上,构建了自我养老准备的概念框架并设计初期条目池,经过2轮专家函询后,形成包括经济储备、健康储备、情感储备3个一级指标、财务计划、养老金积累、身体健康维护等7个二级指标和67个三级指标的测评体系。由课题组前期质性研究可知[16],老年前期人群不愿增加国家、子女的负担,准备进行自我养老,并通过自主进行经济积累、放慢工作节奏、调整生活习惯等方式自主进行健康管理;通过帮助子女照顾孙辈,加强亲友关系维护,自主储蓄情感,减少潜在养老负担。而本研究所构建的老年前期人群自我养老准备测评指标体系基本涵盖上述内容,真实反映了老年前期人群渴望自我养老的意愿,揭示了现阶段其主要开展的养老准备内容(经济储备、健康储备和情感储备),既保证了条目池的深度和广度,也在一定程度上代表了老年前期人群的真实观点,充分体现了该测评指标体系覆盖内容的全面性、代表性和科学性。

3.2.2专家函询结果具有科学性和可靠性 专家函询结果是否科学、可靠,很大程度上取决于专家水平,以8~20左右为宜[21-22]。本研究共有17名专家完成全程函询,涵盖老年护理、健康管理、护理教育等多个研究领域,年龄为33~ 62岁,平均(48.12±9.08)岁,工作年限为7~42年,平均(24.88±11.64)年,职称均为副高级及以上,9名专家具有硕士及以上学位,说明本次函询专家具备丰富的工作经验与较高的学术权威性,既包括经验丰富、学识渊博的老学者,也涵盖思维活跃、善于接受新事物的青年专家,具有一定代表性;本研究2轮专家函询的有效回收率分别为100.00%和94.44%,均大于参考标准(70.00%),表明函询专家给予此次研究高度关注,参与回答的积极性高[23];Cr 是衡量专家函询结果是否可信的重要指标,本研究中Cr值为0.871>0.70时,说明函询专家对课题内容整体把握度高、权威性好[24];第一轮专家函询CV值为0~0.31,共有5个三级指标CV值>0.25,而第二轮函询的CV值为0~0.32,仅有2个三级指标CV值>0.25,说明经过2轮专家函询后CV值有下降趋势,函询结果趋于一致;Kendall′s W是体现整体函询结果波动幅度大小的有效标准,一般波动在0.5以内,越接近1提示专家对指标的认同度和一致性越高[25]。而本研究中2轮专家函询总量表的Kendall′s W由0.147增长至0.313,一级指标由0.202增长至0.304,二级指标由0.202增长至0.355,三级指标由0.150增长至0.310,差异均有统计学意义(P<0.01),表示经过2轮函询后,专家对各指标的认可度有所提升且意见趋于一致,函询结果科学可靠。

3.2.3测评指标的权重设置合理、实用 指标权重是反映指标重要性的关键变量[26-27]。一级指标的权重设置是通过优序图法确定,分别为健康储备(0.451 0)、经济储备(0.303 9)、情感储备(0.245 1)。健康是个体开展一切社会活动的基础[28]。随着年龄的增长,个体的健康资本逐步流失,逐渐出现新陈代谢降低、身体功能老化、角色适应不佳等问题,严重影响生活质量和生活幸福度。健康储备是养老准备的核心内容,个体可以通过生命早期的资源储备使生命后期的健康状况得到改善,这与魏娇娇[8]的研究结果一致。由课题组前期质性研究可知[16],老年前期人群会有意识地保持乐观心态,并通过调整工作大小、增强体质、改变生活习惯等方式促进“老健常在”。世界卫生组织界定健康为个体在躯体、心理和社会等方面均处于良好的状态[29],因此老年前期人群的健康储备除了身体健康的自觉维护外,也包括精神认知、心理健康的调适及社会适应性的再调整。经济储备是养老准备的关键环节,是开展自我养老的有效保障[30]。有研究指出,老年前期人群重视经济储蓄,会有意识地节省开支,学习理财知识、加强投资等方式增加收入,实现“老本自由”[31]。而良好的经济基础有助于老年前期人群在老年期享受到富足的物质生活、丰富的精神文化、充足的医疗保障。情感储备指的是老年前期人群为满足日后养老需求,减轻潜在养老负担,进行亲友关系维持和经营的准备过程。前期质性研究发现[13],基于当前社会保障有效供给不足和家庭供养持续弱化的现实困境,老年前期人群有强烈的情感储蓄、资源交换需求,希望通过主动为家庭和社会贡献余热来维持对自身养老有帮助的社会关系,使得自己年老后能得到亲友的资源回报和情感支持,能依靠老年前期的投资与付出,满足高龄阶段的养老需要,延长社会价值,实现自我养老,这与罗宗婷等[32]的研究结果相似。

本研究通过2轮德尔菲专家函询构建了老年前期人群自我养老准备测评指标体系,符合我国基本国情,具有较强的科学性和实用性。