长期护理保险支付方式选择:现金还是服务

——来自CHARLS的证据

2023-10-28涂佳军李颖

涂佳军, 李颖

我国人口结构逐渐老龄化,人均寿命从1981年的67.77岁增长至2015年的76.34岁。60岁及以上老年人口数量将从2020年的2.63亿增长到2050年的5.22亿,失能半失能老年人将从2030年的6 463万人增长至2050年的1亿人[1]。国家统计局人口抽样调查数据显示,我国家庭户人口规模持续下降,从1990年的3.96人、2000年的3.44人下降至2020年的2.62人。中国传统的以家庭为核心的老年人护理体系正在受到冲击,失能老人的护理压力进一步加大。为了应对老龄化,长期护理保险制度开始实施,并逐步扩大试点。长护险是指以社会互助互济的方式筹集资金,在失能评估机构鉴定后,对满足待遇享受条件的参保人提供基本的生活照料和相关的医疗护理,或者直接给予现金补偿的社会保障制度[2]。如何支付是长护险制度实施的重要内容之一。国际上已实施长期护理保险制度的国家,主要存在三种支付形式,分别为现金补偿、服务提供和两者的混合支付方式。但关于长护险支付方式研究却较少,主要集中在对不同国家支付制度进行比较。我国的长护险制度正处于试点阶段,有必要对支付方式进行探讨。考虑到样本中的结局变量,即老年人是否失能为二分类变量,大部分受访者回答集中于“无失能”,在大样本调查中,实际发生失能的人数占比较小,并且失能等级未体现在结局变量中,因此该结局变量在解释样本结局时受到一定限制。基于此,本文创新性地采用Tobit模型,该模型最早由Tobin[3]在1958年提出,通过假设一个潜变量y*来模拟因变量在“截断”处的情况,相较其他回归模型,能更好地应对“因变量受限”的情况。在进行失能老人接受非正式护理的时间与代际转移之间的关系研究时,Liu等[4]使用Tobit模型对该研究中受限制的结局变量“接受非正式护理的时间”进行修正处理,最终得到结论。本研究从统计学角度探究支付接受不同类型支持与我国城乡居民失能情况的相关性,为我国长护险制度设计提供有益借鉴。

1 资料与方法

1.1 资料来源

研究数据来源于2015年和2018年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey,CHARLS)。该调查旨在收集一批代表中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据。由于历年问卷题目数量和结构存在差别,本文将研究涉及问卷内容最为接近的2015年和2018年数据进行合并,作为研究数据。

1.2 研究方法

1.2.1 测量工具该研究中因变量为老年人的失能情况,核心问题是对老年人是否失能的判断。失能是指在社会文化和物理环境中的日常生活能力和社交能力受到限制或无法单独完成[5]。1963年Katz等[6]首次提出了KATZ量表用来测量老年人失能状况,KATZ量表包括基础性失能量表(Basic Activities of Daily Living,BADLs)和工具性失能量表(Instrumental Activities of Daily Living,IADLs),受访者在起床、穿衣、吃饭、洗澡、大小便控制和如厕6项日常活动中,有任意一项活动不可独立完成则认定该受访者处于基础性日常生活能力失能状态;在独自做家务、独自打电话、独自去商店购物、独自吃药、能否管钱这5项基本生活活动中有一项不能完成,则认定受访者处于工具性日常生活能力失能状态。KATZ量表在学术领域采用较多,信度和效度较好[7],因此,本研究采用KATZ量表测量研究对象的基础性失能和工具性失能情况。

1.2.2 变量设置以失能情况作为因变量,从基础性失能和工具性失能两个维度来衡量,结合CHARLS家户问卷健康状况和功能部分的BADL、IADL量表相关内容判断受访者的失能状况。

自变量包括年龄、性别、婚姻状况、文化程度等基本人口学变量,以及经济支持、参与社交活动、亲属照料支持等老年人接受的护理支持变量。长护险的支付方式中,“现金补偿”是保险经办机构定期给予参保人的现金津贴;“提供照护服务”是定点医疗或养老机构对参保人提供生活帮助等照护服务,照护项目涵盖了本研究中的11类基本生活项目。“经济支持”变量为受访者从孩子以及父母那里获得的定期经济支持,可在一定程度上对应长护险支付方式中的现金补偿方式;“亲属照料支持”变量为11类基本生活项目是否有亲属提供帮助,可在一定程度上对应长护险支付方式中的照护服务提供;“参与社交活动”为受访者上个月内参与的社交活动数量,社交活动有与朋友交往、棋牌活动、跳舞健身、参与慈善、志愿活动、照顾他人、上课等。

1.3 统计方法

被解释变量“是否失能”为二分类变量,在原始数据中,“基础性失能”与“工具性失能”两个变量存在较多观测值为0,观测值为0时,表示受访者的身体状况为良好;观测值为1时,可能轻度失能,也可能中度或者重度失能,因此被解释变量为“受限制的因变量”,存在双侧的截断情况。基于此,本研究使用Tobit回归模型对接受现金补偿及亲属照料支持和城乡居民失能情况的相关性进行分析。采用Excel 2016以及Stata 16.0对数据进行合并整理与统计分析,检验水准为α=0.05。

y*i=Xiβ+μi,μi~N(0,σ2)

当潜变量y*i小于等于0时,被解释变量y等于0,当y*i大于0时,被解释变量y等于y*i本身,同时假设随机扰动项μi服从均值为0,方差为σ2的正态分布。

2 结果

2.1 数据基本情况

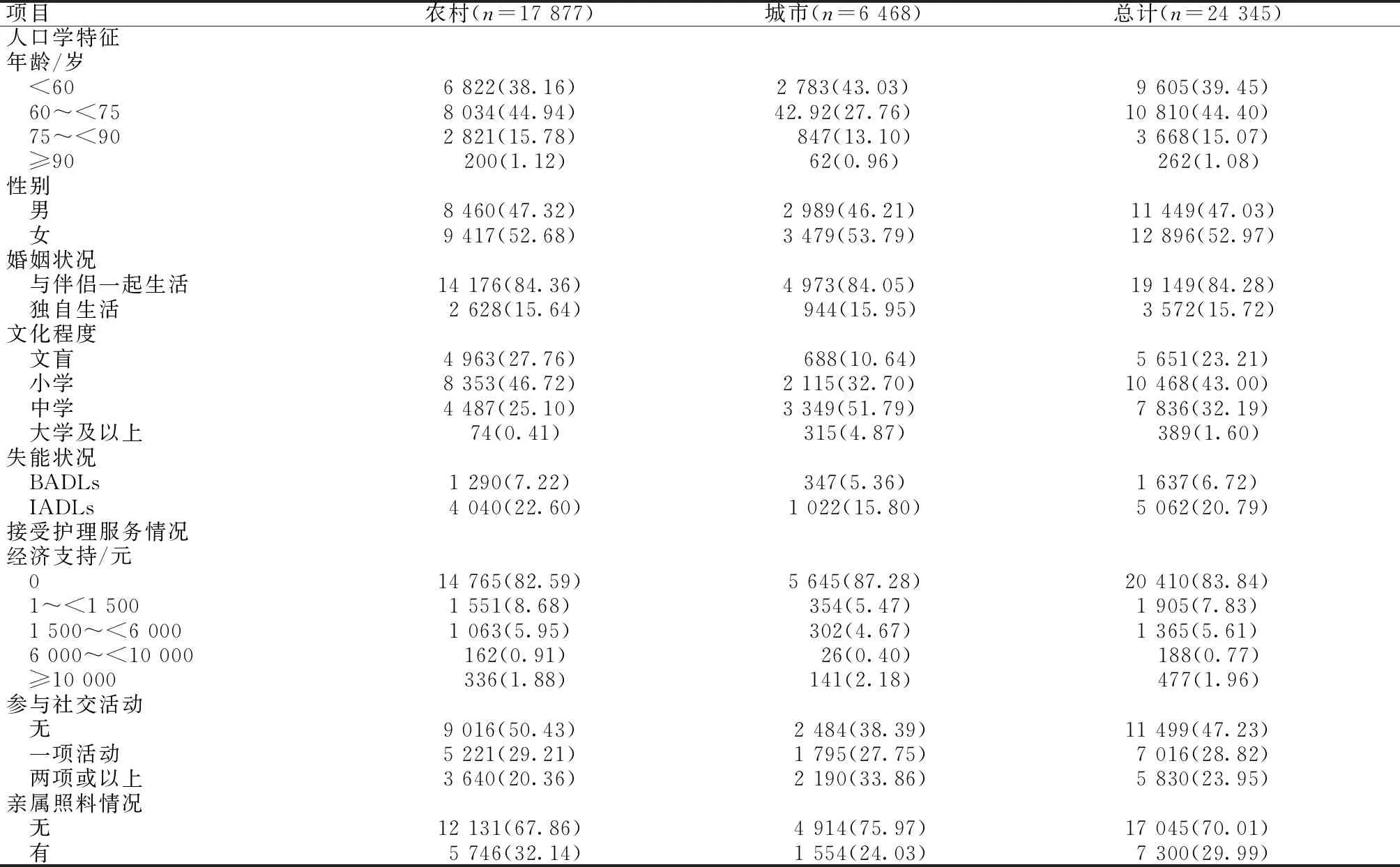

对缺失较多的观测值进行删除之后,共得到样本24 345份,其中男性占47.03%,女性52.97%;城市居民的文化程度一半以上在中学及以上,而农村居民70%左右都是小学及以下;婚姻状况方面,农村与城市居民均有80%以上有伴侣并且一起居住;农村中有82.59%的居民没有获得经济支持,而城市居民有87.28%的居民没有获得经济支持;农村居民有50.43%没有社交活动,而城市居民只有38.39%没有社交活动;农村居民有32.14%有亲属提供照料的,而城市居民中只有24.03%有亲属提供照料。见表1。

表1 24 345例研究对象基本情况 单位:例(构成比/%)

2.2 失能状况

在所有受访者中,农村居民基础性失能发生率为7.22%,城市则为5.36%,农村老年人工具性失能发生率为22.60%,城市则为15.80%,城市居民的失能发生率明显低于农村人群。见表1。

2.3 基本人口学变量与失能的相关性

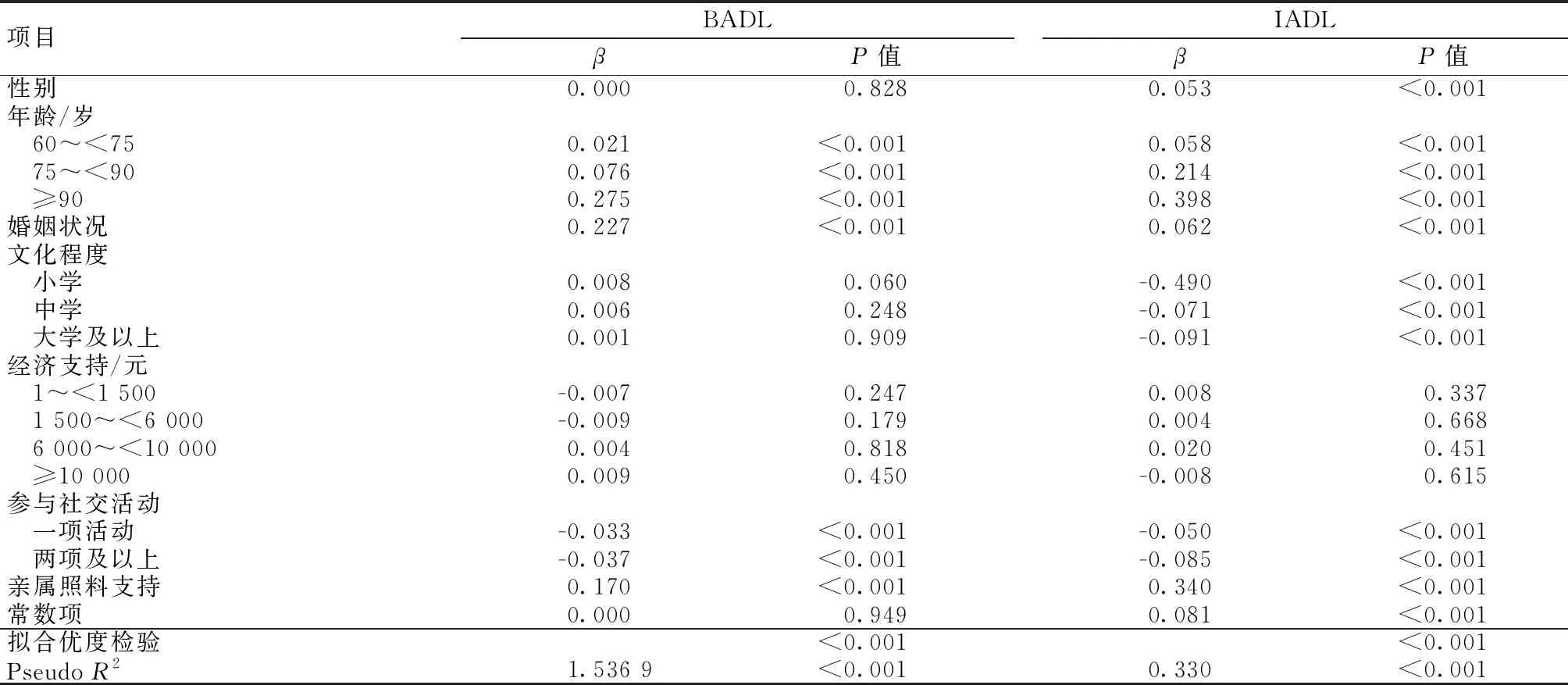

首先对模型进行似然比检验,得到均P<0.001,说明模型构建有意义。城乡居民的性别、年龄、婚姻状况、文化程度与其失能状况有很大的相关性(P<0.001),女性有更大的概率在工具性生活能力方面失能。

2.4 长护险的不同支付方式与失能的相关性

从Tobit回归结果来看,城乡居民获得的现金支持与失能状况相关性在统计学上并不显著,与未获得经济支持的个体相比,获得经济支持的个体失能率差异无统计学意义。见表2。

表2 Tobit模型回归结果

城乡居民参与社交活动以及得到亲属照料与其失能状况相关性显著且具有统计学意义(P<0.001)。回归结果提示,参与社交活动与其失能状况呈负相关关系,进一步说明参与的社交活动数量越多,失能的发生率越低。亲属照料支持与失能情况为正相关关系,说明失能者获得的亲属照料支持更多。见表2。

3 讨论与建议

3.1 长护险待遇支付应更多关注重点人群的实际需求

根据数据分析结果来看,女性失能率高于男性,且相比于不与配偶一起居住的个体,有配偶一起居住者更不容易在生活自理能力以及工具性生活能力方面失能。步入老年之后,即年龄60岁及以上,尤其是高龄老年人(90岁及以上)失能的发生率都会随着年龄增加而提高。文化程度较低的群体健康意识较差,不注重对自己的健康保护,容易发生工具性生活能力的丧失,而农村地区低文化程度的人群较多,因此农村地区以及高龄老人群体应作为重点人群提出关注[8-11]。随着家庭结构逐渐小型化,大部分老年人得到的护理支持不足,没有子女的陪伴,生活幸福感降低,进而影响老年人的心理健康[12],养老机构以及上门服务机构提供的护理服务就显得尤为重要,在生活上对老年人给予支持,可以减少老年人的孤独感[13],给予老年人精神上的慰藉,改善心理健康状况,从而让老年人更有尊严地养老。

3.2 长护险待遇支付应满足失能人员生活护理需求,提供照护性服务

2020年9月,我国长护险试点城市扩大至49个城市,目前我国长护险支付形式有两种[14],一是直接给予现金补偿(例如荆门地区),二是上门或在社区或者养老机构提供服务包(例如上海和齐齐哈尔),绝大多数的试点城市在长护险的支付方式上采用现金补偿的方式。从管理成本来讲,现金补偿具有较低的管理成本,并且容易实施,但是从研究结果来看,经济支持与城乡居民失能情况相关性并不明显,照护性支持相关性非常显著,并且参与社交活动越多,失能率越低。除此之外,现金补偿容易产生道德风险[15],并且不利于失能老人对护理服务的获取[16]。因此尽量不使用现金补偿的支付方式已经成为国际上的共识[17]。长护险应更关注失能人群的生活护理以及日常社交需求,提供日常照护性支持以及社交支持,比如日常护理、提供社区邻里互助、由养老机构提供志愿服务,定期看望、电话问候、谈心等。

3.3 长护险待遇支付应考虑城乡居民的失能情况及需求差异

目前我国的长护险的支付并没有在试点地区统一实施失能评估,使得各地在待遇支付上无法科学精准地将服务给到真正有需求的对象[2]。对于失能程度较轻的人,他们生活尚能自理,不需要基本生活护理的照护,可以给予社区、养老机构的服务,以达到改善失能的目的;对于中、重度失能的人,可以提供基本生活上的居家护理服务,例如做家务、购物、打电话等。在国际上,德国、韩国将参保人分为3个失能等级,分别提供不同的护理服务,而日本分类更加细致,把参保人分为7个等级,前2个等级只提供居家护理服务,后5个等级则提供居家或者机构的护理服务[18]。因此,我国在长护险制度试点中应更关注对于城乡居民失能等级的评估和划分,并且根据不同等级的失能提供更需要的照护性支持。

4 结论

经济支持与城乡居民的失能无相关性,这表明,对失能老年人增加经济支持可能无法改善其失能情况。然而由于横断面研究设计以及数据的局限性,出现这个结果有两种可能性,一个是因果关系倒置,出现失能情况之后会获得更高的经济支持;另外一种可能性则是经济支持高的老年人,其照护者更容易忽略对老年人居家生活各方面的需求,而这些照料支持恰恰是老年人失能的相关因素,最终导致失能的结局。但是照护性支持对老年人是否失能来说是一个保护性因素,拥有更多照护支持意味着更低的失能率,因此,对于长护险的支付方式来说,照护性服务相对于经济支持是一个更好的选择。