东莞市家庭医生签约居民的初级卫生服务连续性及其影响因素研究

2023-10-28周柳香林艳伟刘瑞明曾志嵘

周柳香, 林艳伟, 刘瑞明, 曾志嵘

据国家统计局数据显示,截至2019年年末,东莞市60岁以上的户籍人口已达到32.97万多人[1],属于老龄化水平比较高的地区,居民对于改善自身健康状况的需求持续上升。改善卫生服务连续性是目前我国医疗服务提供体系的重要发展方向[2]。服务连续性的内涵可分为“大”和“小”两种[2],小服务连续性侧重于一次疾病的发生、发展、转归和康复在各级医疗机构间接受服务的整个过程;大服务连续性将服务对象视为长期合作伙伴,从一个人整个生命周期横向审视卫生服务,全面考虑其生理、心理、社会需求并加以解决。研究表明,提高卫生服务连续性有助于降低入院率、减少医疗花费、有效控制慢性病以及提升患者满意度[3]。目前,有关卫生服务连续性的研究较多,主要集中于服务连续性评价体系[3-4]、作用效果[5-6]、现状及影响因素[7]的研究等。连续性是家庭医生签约服务最核心的特征[8]。近年来,在一系列政策推动下,我国家庭医生签约服务取得了有效的进展[9],但鲜有研究探讨家庭医生签约服务对卫生服务连续性的影响。本研究拟从“大”服务连续性角度出发,通过了解东莞市家庭医生签约居民的初级卫生服务连续性现状,探讨其影响因素,以期为改善东莞市初级卫生服务连续性提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2021年7—10月,采用典型抽样方法,选取东莞市两所社区卫生服务中心的签约居民进行现场问卷调查。纳入标准:年龄15~69岁、居住满6个月及以上、已签约家庭医生、知情同意的居民;排除标准:有严重器质性疾病和(或)精神疾病患者、拒绝参与本研究的就诊患者。本研究共发放问卷540份,回收有效问卷528份,有效问卷回收率为97.8%。

1.2 调查内容及方法

1.2.1 一般人口学资料人口资料包括:性别、年龄、婚姻状况、文化程度、职业、家庭人均月收入、是否购买医保、自评健康、是否患慢性病。

1.2.2 家庭医生签约服务利用情况参考既往研究[10-11],结合《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》(国卫基层发〔2018〕35号)[12]规定的10项基本家庭医生签约服务内容以及签约服务实际落实情况,经预调查与咨询专家意见后,制定《家庭医生签约服务利用情况调查问卷》。问卷共包含4个条目,将家庭医生签约服务内容分为面对面和非面对面服务。面对面服务包含3个条目:近一年,到社区看病(含开药、转诊)的次数、参加健康讲座或义诊的次数、是否参与社区开展的健康体检;非面对面包含1个条目:近一年,通过微信、电话等方式与家庭医生联系的次数。除了健康体检服务设计为2个选项(是、否),依次赋分值为2,1,其余3个条目选项从“极少利用”到“频繁利用”计1~4分。各条目得分之和为家庭医生签约服务利用得分,得分范围为4~14分,得分越高,表明服务利用程度越高。

1.2.3 卫生服务连续性采用美国霍普金斯大学基层卫生政策中心研制的《基层卫生评估工具(PCAT-AS)》[13]的连续性维度进行测量,包括4个条目:同一位医生接待、与医护人员交流、对生活情况了解、对健康问题了解。每个条目答案选项包括“4.一定会” “3.可能会” “2.可能不会” “1.一定不会”和“9.不肯定/不知道”。对于大部分问题,1~4选项代表其分值,若某一维度下选9的问题比例小于50%,则将选项9计分为2;反之,不计分。对小部分问题采取反转计分,即选4记为1分,选3记为2分,以此类推[14]。各条目得分之和除以条目数得到服务连续性的均分,得分范围为1~4分,得分越高,表明服务连续性越好。

1.3 统计分析

调查资料采用Epidata 3.1软件进行双录入,并进行一致性检验以保证数据质量,以SPSS 26.0统计软件进行数据处理。频数、构成比用于描述调查对象的一般人口学特征;均数、标准差用于描述分析调查对象的家庭医生签约服务利用情况得分和初级卫生服务连续性得分;t检验、方差分析方法用于服务连续性单因素分析,对于方差不齐的变量,则采用Kruskal WallisH检验;采用Pearson相关分析法进行相关分析;采用多元线性回归方法,分析家庭医生签约居民的服务连续性影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

调查对象中,文化程度小学及以下38人(7.2%)、硕士及以上学历23人(4.4%);家庭人均月收入<3 000元25人(4.7%)、3 000~<5 000元143人(27.1%)、5 000~<10 000元174人(33.0%)、10 000~<20 000元117人(22.2%)、≥20 000元69人(13.1%);患有慢性病的患者263人(49.8%)。

2.2 家庭医生签约服务利用情况和服务连续性得分

家庭医生签约服务利用总得分为(6.32±1.50)分,其中门诊就诊服务(2.41±0.94)分,平均得分占满分的60.25%;通过电话、微信等方式与家庭医生联系(1.45±0.57)分,平均得分占满分的36.25%;参加健康讲座、义诊(1.15±0.47)分,平均得分占满分的28.75%;是否参与社区体检(1.31±0.46)分,平均得分占满分的65.50%。可见,家庭医生签约服务项目中,社区体检服务和门诊就诊服务是签约居民利用最多的,而健康讲座和义诊服务利用最少。

服务连续性平均分为(2.49±0.61)分,其中,“与医护人员交流”在4个条目中得分最高,占满分的71.5%,“对生活情况了解”得分最低,占满分的52.75%。见表1。

表1 528名家庭医生签约居民服务利用情况和服务连续性得分

2.3 服务连续性影响因素分析

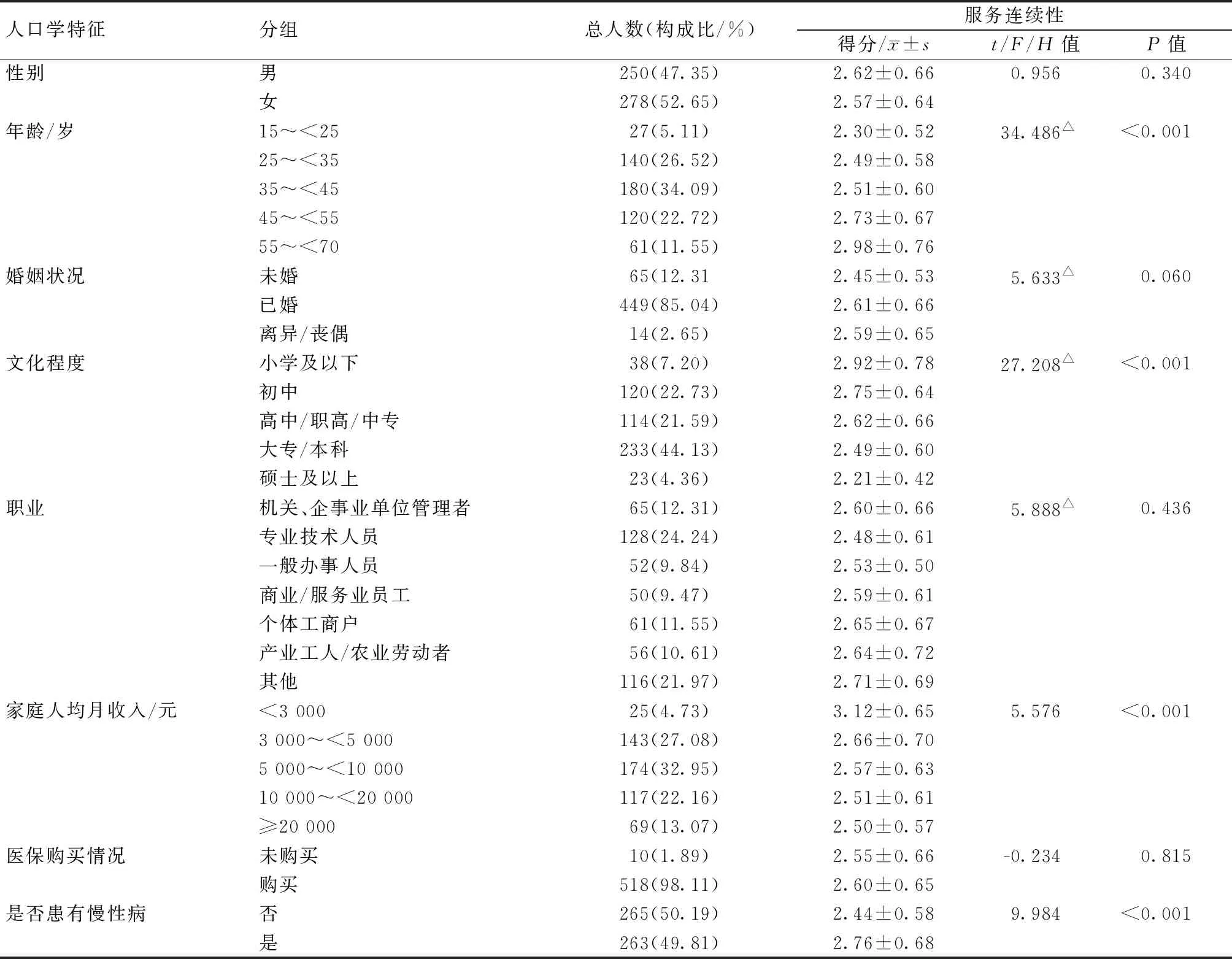

2.3.1 服务连续性单因素分析单因素分析结果显示,服务连续性在年龄、文化程度、家庭人均月收入、是否患有慢性病方面差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 528名不同特征家庭医生签约居民的服务连续性情况比较

2.3.2 家庭医生签约服务利用情况与卫生服务连续性的相关性分析将家庭医生签约服务利用情况与卫生服务连续性进行相关分析,结果表明:家庭医生签约服务利用情况与卫生服务连续性呈正相关关系(r=0.387,P<0.05)。

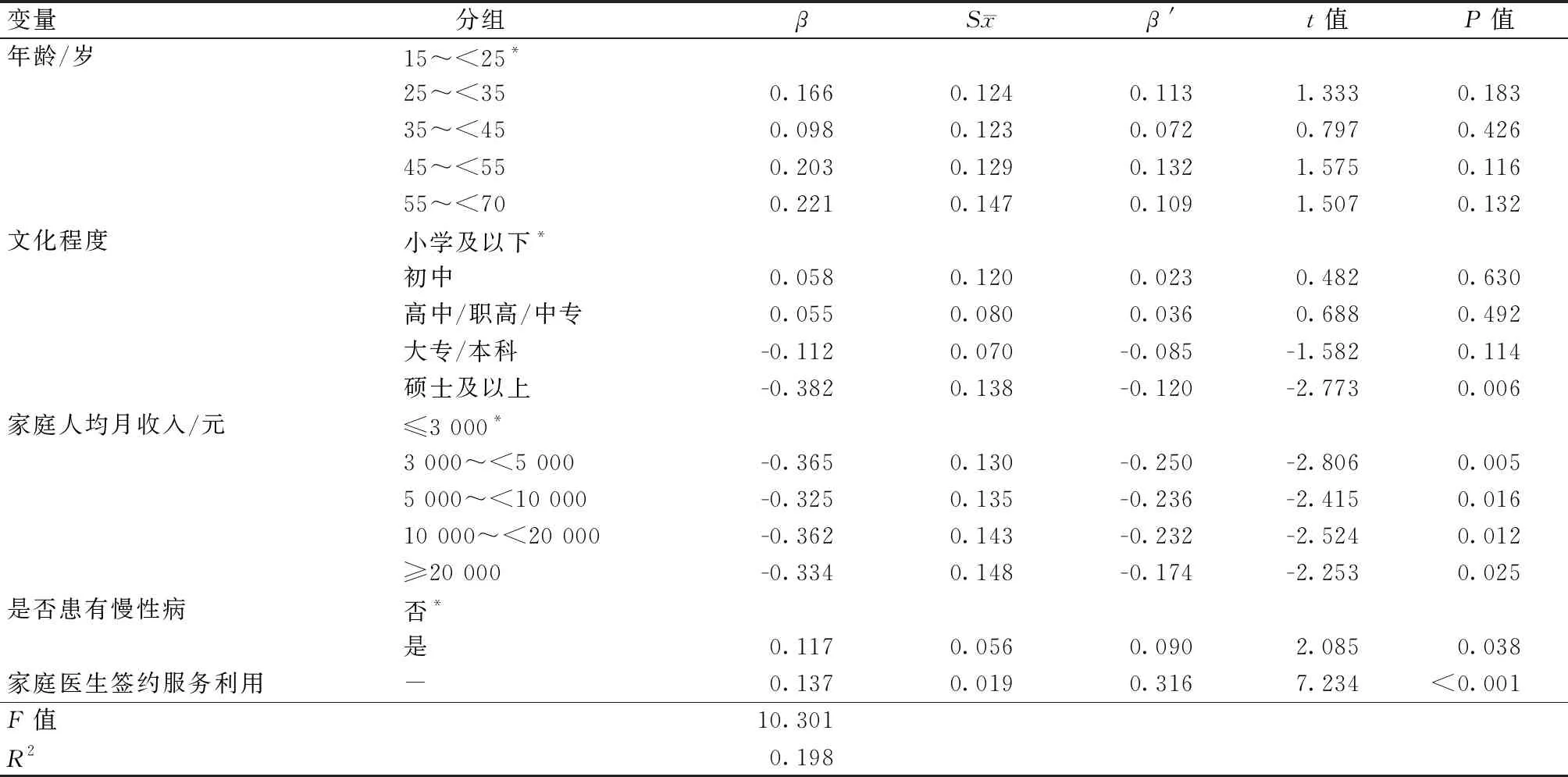

2.3.3 调查对象服务连续性影响因素的多元线性回归分析以服务连续性为因变量,将单因素分析中有统计学意义的年龄、文化程度、家庭人均月收入、是否患有慢性病以及与服务连续性有相关关系的家庭医生签约服务利用为自变量,进行多元线性回归分析。模型的共线性诊断发现,变量容忍度大于0.1,方差膨胀因子(VIP)小于10,说明自变量间不存在严重共线性,建立的回归模型有意义。结果显示,文化程度、家庭人均月收入、是否患有慢性病以及家庭医生签约服务利用情况对服务连续性产生影响(P<0.05)。硕士及以上文化程度的居民服务连续性低于小学及以下的居民(β=-0.382);家庭人均月收入为3 000~<5 000元(β=-0.365)、5 000~<10 000元(β=-0.325)、10 000~<20 000元(β=-0.362)、≥20 000元(β=-0.334)的居民服务连续性低于≤3 000元的居民;患有慢性病的患者服务连续性高于无慢性病的患者(β=0.117);家庭医生签约服务利用得分越高,服务连续性越好(β=0.137)。见表3。

表3 家庭医生签约居民服务连续性的多元线性回归分析

3 讨论

调查人群中,服务连续性得分为(2.49±0.61)分。在既往研究中,深圳市社区调查服务连续性为(2.61±0.61)分[15],广东省农村服务连续性(2.15±0.70)分[16]。具体来看,“与医护人员交流”在四个条目中得分最高,而“对生活情况了解”得分最低。这与郝文丽[17]在山西省开展的卫生服务质量调查结果一致。由此来看,当前卫生服务连续性在社区卫生服务工作中有待进一步改善,医务人员仍为“以疾病为中心”的诊疗服务思维,而对患者生活方面的照护和了解不足。东莞市老龄化水平高已成为常态,老年人患有慢性病的概率逐渐增加,慢性病治疗时间长且不易治愈,更需要医患形成长期稳定的诊疗模式进行长期服药和定期治疗[1],因此,进一步改善初级卫生服务连续性是必要的。

多元线性回归分析表明,服务连续性呈现以下特点:硕士及以上文化程度、家庭人均月收入较高者的服务连续性较低,患有慢性病者的服务连续性高于未患慢性病的,这与过往的研究结果相近[18]。硕士及以上文化程度的居民大都处于青壮年阶段,身体状况较好,需要到医疗机构就诊的次数较少;家庭人均月收入高的居民,医疗费用的支付能力较好,对于诊疗服务质量的要求和期望值也较高,且对社区家庭医生的诊疗能力缺乏信任[19],大多会选择去三甲医院就诊。以高血压、糖尿病等为主的慢性病患者是家庭医生签约服务的重点人群,患者需定期到社区门诊开处方药以及接受随访,与家庭医生团队能够保持较为密切的联系,因而慢性病患者的服务连续性相较于未患慢性病人群高。

家庭医生签约服务利用平均得分为(6.32±1.50)分,其中门诊就诊服务和体检服务利用最多,与家庭医生联系服务次之,而参加讲座、义诊服务利用最低。这与张田等[20]对郑州市签约居民对家庭医生签约服务利用现状一致。体检服务是家庭医生签约服务项目中较为普遍和成熟的[21],居民更愿意接受和利用。东莞市自2008年实施“门诊统筹”制度,参保人在社区门诊就医,费用可由统筹基金报销70%[22],而签约居民报销比例可提高至75%。这在一定程度上也提高了居民在社区就诊的意愿,因此门诊就诊服务利用率较高。签约居民通过微信、电话等方式与家庭医生联系的次数较少,这一方面与基层医务人员数量相对不足有关[23],另一方面也可能与居民长期的“有病看医生、无病不求医”的观念有关,主动与家庭医生联系的意识不强。可见,我国卫生体系虽然以“预防为主”为基本战略,但在实际工作中,仍有比较固化的“重医轻防”倾向[24]。签约居民参与健康讲座、义诊服务利用率最低,调查过程中发现,大多数居民表示自己没有时间参加,或对讲座内容不感兴趣等。

本研究表明,家庭医生签约服务利用得分越高,签约居民的服务连续性越好。家庭医生签约服务是一项旨在与签约居民建立长期稳定服务关系的政策,家庭医生团队为签约居民建立了微信群、组织电话随访、设立慢病门诊等多种沟通渠道,不仅方便了签约居民向家庭医生咨询健康问题,同时也提高了家庭医生对于居民身体状况等信息的了解程度,所提供的诊疗服务能更加契合患者的自身需求,使得治疗过程更加有效,提高了患者的就诊满意度和依从性,由此形成良性循环,充分利用家庭医生签约服务,进一步改善服务连续性。另外,本研究采用的是横断面调查和非概率抽样方法,也存在一定的局限性,在今后的研究中仍需开展进一步的证实研究以探讨两者之间的作用机制。

综上所述,初级卫生服务连续性有待进一步改善,提高家庭医生签约服务的利用程度是改善服务连续性的有效手段。政府及相关部门应加强沟通,优化家庭医生签约服务供给,尤其关注文化程度高、家庭人均月收入较好且无慢性病的居民,以需求为导向提供个性化的家庭医生签约服务包,缓解供需矛盾,提高居民对社区卫生服务资源的利用率,改善服务连续性;同时家庭医生团队在工作中应深入了解签约居民的生活情况并给予一定的生活照护与关爱,与签约居民保持长期稳定的服务关系,成为签约居民真正的健康“守门人”。