虚拟仿真技术在新能源汽车课程教学中的应用研究与实践

2023-10-21王立波程联社陆健齐焕敏党超

王立波 程联社 陆健 齐焕敏 党超

摘 要:随着我国新能源汽车产业的快速发展,相关专业人才需求量日益增加,对于高职院校而言,新能源汽车专业的人才培养也应紧跟行业发展。在改变以往传统教学模式基础上,引入现代化虚拟仿真技术,采用理论、虚拟及实操一体化教学模式进行教学,实践证明,该模式对提高教学效果十分明显。

关键词:虚拟仿真 新能源汽车专业 教学模式 人才培养

1 前言

新能源汽车作为我国未来重点发展领域,我国已将新能源汽车发展视为从汽车大国到汽车强国的必由之路。近年来,伴随着新能源汽车的快速发展随之而来的是行业人才需求也更加紧迫,而汽车行业的迅速发展使得具有传统汽车背景的人才已经满足不了在汽车技术变革中对新型人才的需求。为了适应汽车产业的转型、响应国家战略、弥补人才缺口,全国各地的高职院校相继开设了新能源汽车专业。但是,由于新能源汽车专业开设时间较短,在培养模式、课程建设及教学方式等方面还处于摸索阶段[1]。

虚拟仿真实验是指借助于多媒体、仿真和虚拟现实等技术,在计算机上所进行的对传统实验各操作环节的模拟和仿真,是学科专业与信息技术深度融合的产物,具有让人沉浸其中的沉浸性、交互性、构想性等特点,可以形成具有交互功能的多维化信息环境[2]。在新能源汽车课程教学中运用虚拟仿真技术是目前教育发展的趋势。

2 新能源汽车专业特点及培养目标

2.1 专业特点

新能源汽车专业属于一门新兴的学科,其发展紧跟着前沿技术和行业发展,如果缺少新技术的支撑与理解,那么课程与行业发展之间就会出现脱节的状况,甚至还会导致教学内容的滞后性。新能源汽车的构造和技术特点与传统的汽车具有很大的区别,新能源汽车包括纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车,因此该专业学生除了要学习燃料汽车的相关知识外,还要学习新能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池组管理系统等知识,相比传统汽车专业,新能源汽车专业课程内容更多,知识更复杂。因此,新能源汽车专业人才既需要具备较丰富的理论知识,又需要具备较好的实际动手操作能力,两者缺一不可。

2.2 培养目标

新能源汽车专业人才需要理论与实践兼备,不仅要掌握传统汽车维修技能,还要具有较高的电子技术,电池管理技术、动力驱动技术、电力控制技术、智能控制技术等。除此之外,还要了解先进的节能材料,同时还要掌握一定的信息技术,因此,新能源汽车专业人才具有这方面的知识,才能成为具有高素质的技术技能人才。

3 新能源汽车专业教学现状

新能源汽车电机、电池、电控的学习和实训,是新能源汽车技术专业在教学过程中非常重要的教学内容。在教学过程中,学生对抽象的理论知识和工作原理转换到实际的操作存在着一定困难。

学生对于新能源汽车上的“电”知识认知不足,新能源汽车上的高压电未能引起足够重视,导致在学习过程中安全意识淡薄,甚至有的学生在面对新能源汽车高压安全问题时过于紧张,在实践环节表现不佳,无法满足实训要求。

对于新能源汽车实训设备、实训工具、实训场地、教学经费、教学课时等各方面的限制,难以保障每个学生有足够的空间和时间进行训练,并且涉及高危或极端环境,高成本、高消耗、不可逆操作对实践教学带来了新的挑战[3]。

瞿磊[4]等人针对新能源汽车技术专业安全意识培养过程中存在专任教师“被动”上岗且自身安全意识薄弱、生源差异化大、实训设备管理人员缺乏安全知识培训等问题进行了研究。

易苗苗[5]等人针对新能源汽车应用型专业人才培养方案的转型,在教材资源、教师培养,实训基地建设,校企合作方面提出解决路径。

曾晓彤[6]等人针对新能源汽车技术专业“三教”改革中的问题作出研究,一是教学方法陈旧,枯燥单一,理论多、实践少,“闭门造车”。二是课堂把控不好,学情研究不透,不能有效激发学生的学习兴趣,不能有效实施教学。三是教学手段不够丰富,没有大量地运用信息化手段。四是实践性教学环节中情景、实景教学不足。

李俊杰[7]等人针对新能源汽车维修技术专业培养模式打破了传统理念,突出了教学内容和教学方法的应用性、综合性、实践性。一体化教学集理论传授、现场观摩、实践操作、技能训练为一体的新型教学模式。

4 虚拟仿真在教学中的应用

4.1 理论教学方面

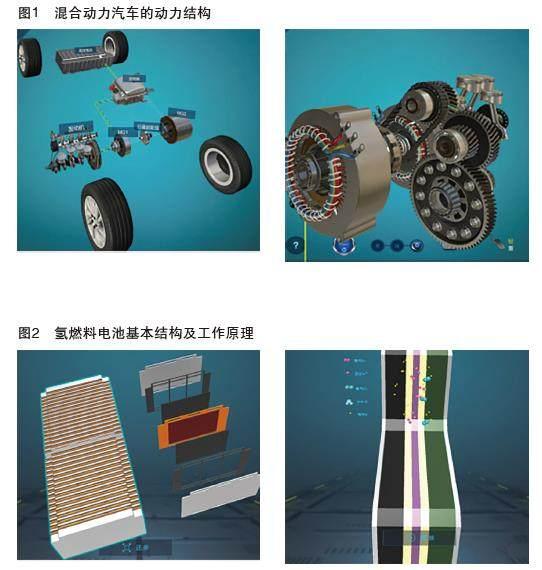

4.1.1 混合动力汽车章节

混合动力汽车的结构比传统汽车复杂,混合动力汽车可根据动力传动系统和组合方式不同分为串联式混合动力汽车、并联式混合动力汽车、混联式混合动力汽车。根据电动机相对燃油发动机的功率比大小可分为微混合型混合动力汽车、轻度混合型混合动力汽车、重度混合(强混合)型混合动力汽车。根据能否外接充电,可分为可外接充电型和不可外接充电型混合动力汽车。针对多种分类方式和复杂的动力系统结构,以及在不同工况下,动力传输路径和能量的分配转换过程,学生易造成概念的混淆。

通过虚拟仿真對不同类型的混合动力汽车和在不同工况下,动力的传输路径及能量的传输和转换过程能够清楚呈现,学生能够深刻理解不同类型的结构特点和工作原理,大大提高学生对知识的理解程度。

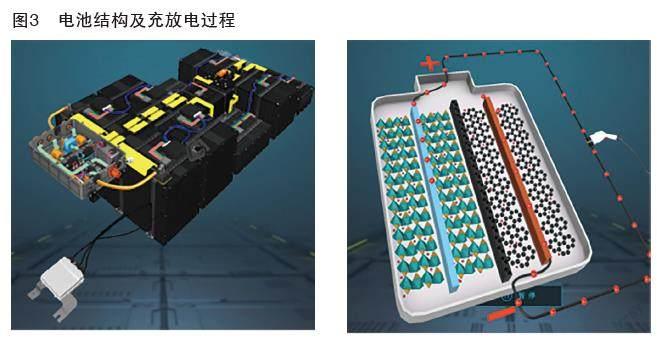

4.1.2 燃料电池汽车章节

燃料电池是将燃料的化学能直接转化为电能的装置,氧化剂和燃料反应形成典型燃料电池的水产物,在讲述燃料电池结构和工作原理时,仅通过文字图片进行讲解,学生表现出难以理解,抽象不易懂,通过虚拟仿真软件,可对燃料供给系统、氧化剂系统、发电系统等,以及质子交换膜燃料电池工作原理直观的模拟,使学生对氢燃料电池的基本结构(如阳极、阴极和隔膜等)建立感性认知,进一步增强学生对理论知识和工作原理的理解。

4.1.3 动力蓄电池章节

通过虚拟仿真对电池包内部进行解剖,可以多角度交互式的去观察和认知纯电动汽车动力电池的外部和内部结构,快捷的切换外部结构和内部结构的模式展现,方便与高效的学习动力电池的结构,切实解决了在实际教学中观察动力电池结构的不便性。动力电池在充放电过程中,动态的模拟了电池内部粒子的变化图样,将非常抽象化的工作原理转化为直观的,生动的,更具形象化的效果展示出来,让学生充分理解工作原理和过程。

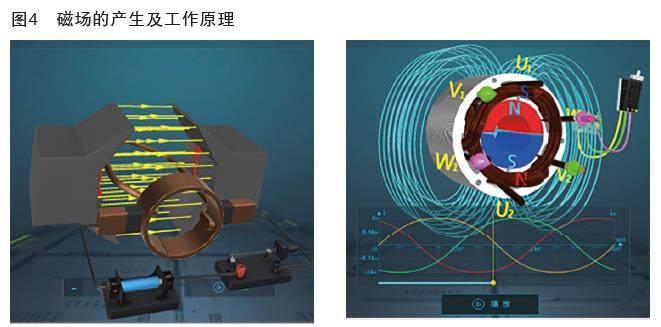

4.1.4 驱动电机章节

通过仿真软件,学生能够生动形象的了解更多的电机类型及电机内部结构,直流电机和交流电机的结构特点,其中讲述永磁同步电机与异步电机工作原理时,旋转磁场如何产生,转子如何产生电磁转矩,仅使用教学课件、视频等传统教学资源,学生还是理解不透彻,采用虚拟仿真技术,学生能够看清电流的转换,电磁的产生,定子和转子之间的力的相互作用。通过虚拟仿真技术学生不仅对知识理解深刻,也增加学生的学习的趣味性,提高了学生学习兴趣。

4.2 實践教学方面

相较于传统燃油汽车实训教学,新能源汽车实训教学风险系数更高,一旦引发安全风险隐患,则会危及人员生命、财产安全。

在实训设备和实训场地的限制的情况下,教师在示范演示过程中,很难做到让每一位学生都能看清操作步骤和注意事项,学生实际操作过程中频繁出错,教学效果差强人意。除此之外,学生在没牢记教师在示范过程讲到安全注意事项,学生对高压组件的拆装检测存在一定的危险性。为此,通过虚拟仿真软件模拟真实环境,每一位学生能够在软件中按照拆装提示进行反复操作,加强对相关设备和工具的使用熟练度,有效的改善因设备和场地缺乏无法完成多人次的教学任务。学生在上实车操作前,提前掌握操作流程及注意事项,做好一切充分的准备,有效的规避操作的高压安全问题。虚拟仿真技术在实践教学中的应用,不仅提高了练习效率,也降低了安全风险,实现了事半功倍的教学效果。

5 结论

综上,采用理论虚拟仿真实操一体化教学模式,将虚拟仿真技术引入传统教学模式中,使学生在专业知识、专业素养、学习兴趣等方面,对理论知识的理解更加透彻,实践更加规范。

通过现代化的教学手段,新的教学模式,培养的职业院校学生才能够在日新月异的新能源汽车行业具有可持续的竞争力。才能够适应我国新能源汽车行业的发展,满足我国对新能源汽车技术人才的需求。

基金项目:杨凌职业技术学院2021年校内教育教学改革研究项目“虚拟仿真技术在新能源汽车技术专业教学中的应用研究”(项目编号:JG21030)。

参考文献:

[1]周大翠,高东璇,王竞.浅谈高职院校新能源汽车专业课程与教学改革[J].课程教育研究,2018(24):19-20.

[2]王济军,魏雪峰.虚拟实验的“热”现状与“冷”思考[J].中国电化教育,2011(4):126-129.

[3]林琎,赵春青,刘会香,张卫光.虚拟仿真技术在高校实验和实践教学中的应用[J].中国现代教育装备,2019(05):6-8.DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2019.05.003.

[4]瞿磊,贡勋,谢纬安,杨帆.新能源汽车技术专业安全意识培养的思考与实践[J].中国现代教育装备,2021(05):152-154.

[5]易苗苗,雷先华,颜志豪,朱胜初,胡劭明.高校新能源汽车应用型人才培养方案探讨[J].时代汽车,2021(16):57-58.

[6]曾晓彤,张显辉.新能源汽车技术专业“三教”改革的探索[J].内燃机与配件,2019(18):267-268.

[7]李俊杰.新能源汽车维修技术专业培养模式研究[J].山东工业技术,2017(17):60.