“中高本”职业教育一体化人才培养研究与实践

2023-10-21魏海平

魏海平

摘 要:职业教育作为培养高素质技术技能人才的重要阵地,为经济社会的持续快速发展提供了强有力的人力资源支撑。中职、高职专科和本科作为职业教育体系中三种不同的培养层次,需要基于职业教育类型体系一体化进行更为深入的探索与实践,促进各层次职业教育完美衔接,实现人才培养一体化。

关键词:职业教育 中高本 一体化 人才培养

构建现代职业教育体系,培养高素质技术技能人才是我国现代职业教育发展的重要任务。分析并解决“中、高、本”衔接与发展的关键问题,一体化设计“中、高、本”多层次人才培养体系,畅通技术技能人才成长的通道,探索并实践“中、高、本”一体化人才培养,对我国职业教育发展具有十分重要的意义。

1 “中高本”职业教育人才培养现状与问题

1.1 研究现状与问题

通过中国知网数据库对2022年12月31日之前发表的“中高本”为主题的学术期刊、学位论文以及会议等相关文献进行检索,共检出职业教育研究相关的共96篇,并整体逐年递增趋势,可见“中高本”职业教育问题受到了广泛关注[1-3]。从研究的主要内容来看,大致分为两类:一类是侧重人才培养的理论或策略研究,另一类侧重具体探索与实践。然而,现有研究结论存在着两方面问题:一是借助现有的职业教育理论来解决“中高本”职业教育问题,缺少对“中高本”衔接问题的深入细致的分析,致使提出的策略缺乏针对性;二是凭借学校或专业的探索,提出某专业或课程实施“中高本”职业教育的具体方案,缺乏代表性和说服力。因此,需要在系统分析“中高本”职业教育问题的基础上,依据相关教育原理,有针对性的提出解决策略和实施方案。

1.2 人才培养现状与问题

2021年3月,教育部印发《职业教育专业目录(2021年)》,系统设计中职、高职专科、职业本科三个层次的专业,构建了“一体化”职业教育专业体系。目前,我国现行的职业教育衔接培养模式大致分为四种:三二分段、五年一贯制、系统化培养、中本贯通。在具体实践过程中,尚存在着一些问题:一是不同培养层次的人才培养规格与职业岗位对接不分明,培养规格不连贯,不能完全适应产业和企业的实际需求;二是中职、高职专科、职业本科彼此之间课程设置缺乏系统设计,课程内容、教材等存在重复或断层,缺少关联度、区分度;三是不同培养层次的师资结构和素质、教学资源、配套设施以及学习实践机会参差不齐,致使培养出的学生素质存在一定差异,四是不同层次的学生由各自院校培养,院校之间教学管理制度和标准不系统、不连贯,学习成果转换存在困难[4]。

2 “一体化”人才培养的政策和理论依据

2.1 政策依据

2021年4月,全国职业教育大会首次提出“一体化”构建职业教育培养体系,确定“一体化设计职业教育培养体系,推动各层次职业教育专业设置、培养目标、课程体系、教学内容、考核方式等衔接贯通”。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,指出“推进不同层次职业教育纵向贯通”,进一步明确“一体化”发展职业教育的任务。

2.2 理论依据

系统论由贝塔朗菲率先提出,是研究系统一般模式、结构和规律的科学。“一体化”来源于系统论,强调组成复杂体系的各子体系之间经过系统整合、协同作用,共同提高复杂体系的功能和作用[5]。中职、高职专科和职业本科作为培养高素质技术技能人才的类型教育体系,分属于职业教育的不同培养层次,需要通过一体化设计,推动各层次职业教育的衔接贯通,形成现代职业教育培养体系,服务人才培养和区域经济发展。

3 “中高本”职业教育一体化人才培养的策略

3.1 层次分明,确定人才培养规格

中职、高职专科、职业本科均以培養技术技能人才为目标,受培养层次和规格的影响,不同层次的职业教育针对性的制定人才培养目标与规格。中职相当于高中阶段教育,教育内容以文化基础知识和科学文化素养为主,开展基础职业技能学习,主要对接产业中操作技术岗位,培养学生职业岗位能力、技术操作和实践能力。高职专科是培养高素质技术技能人才的主要力量,重点开展职业技能学习和训练,提高学生的科学文化水平和人文素养,注重培养岗位核心能力、技术应用能力、创新意识以及较强的可持续发展能力,服务企业技术研发和产品升级。职业本科旨在培养高层次技术技能人才和应用型人才,具备较为系统的职业核心能力、技术创新和创新创业能力,从事中高端生产加工和产品服务、解决复杂问题、进行复杂操作,支撑行业企业创新发展。

3.2 系统设计,构建“一体化”课程体系

根据不同层次人才培养目标与规格,将人才培养目标区分为操作工人、技术工人和技术工程师三层级岗位,对应相应的岗位职业能力。课程作为培养学生职业岗位能力的重要载体,需要系统设计对应各层级课程体系,确保课程设置的层次性和整体性。依据学生认知规律和职业成长规律,进行归类排序和科学搭配。采用课程所承担的专业素质、知识、能力要求,按照从简单到复杂、从基础到专业、从核心到拓展的建构逻辑,分类设置公共基础课、专业基础课、专业核心课以及专业方向(拓展)课。

3.3 融合创新,开展师资、基地建设

教师作为教学主体,在人才培养中起着主导作用。各学校应将师德师风作为专业教师队伍建设的第一标准,并且参与贯通培养的专业教师充分理解全部培养层次的人才培养目标与规格、课程体系、教学实施等人才培养过程。根据不同层次的培养要求,有效进行师资互通,实现师资的合理配置,确保学生学有所得。此外,各学校根据培养需要,配齐配足师资队伍,系统开展师资培训,全面提升教师的教学能力、实践能力以及科研水平。优化资源配置,实行不同层次学校之间实习实训基地、实训室等协同共用,集中优势资源,系统提升学生的实践技能,并且实现资源的合理使用。

3.4 加强合作,实施“一体化”管理

教育主管部門应针对“中高本”纵向贯通专门出台有效的支持政策和保障机制,对职业学校在落实贯通培养过程进行政策指引。教学管理过程主要依托各职业学校,职业学校全面总结“中高本”贯通培养过程中的实践经验,有针对性的建立和完善系统的管理工作制度,如校企合作方式、培养专业和计划、课程设置、教学过程、师资队伍建设、教学资源、日常教学管理等方面的具体衔接制度,确保“中高本”纵向贯通培养顺利开展。同时借助信息化平台,实现信息化管理,为学生终身学习和成果转换提供便利。

4 汽车维修类专业“中高本”一体化人才培养的实践

4.1 依据标准,对接产业,确定培养规格

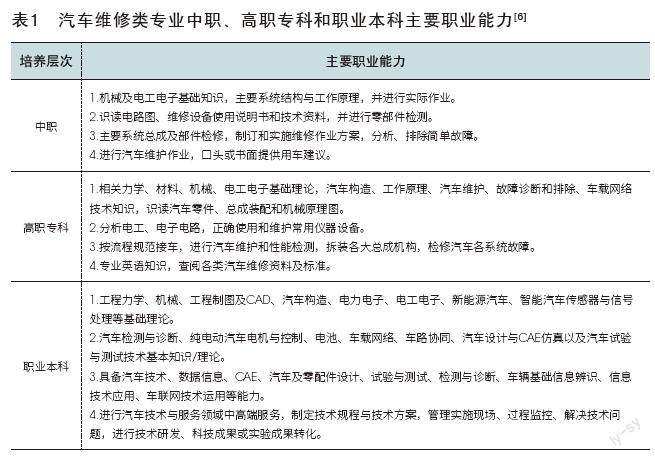

依据教育部现行专业教学标准,广泛开展专业调研,在深入分析岗位人才需求的基础上,明确各层次培养目标,具体描述为:中职层次汽车运用与维修专业培养目标为:培养从事客货汽车使用、维护、修理、检测、维修接待等高素质劳动者和技能型人才。高职专科层次汽车检测与维修技术专业培养目标为:面向机动车、电子产品和日用产品修理业的汽车运用工程技术人员等职业群,能够从事汽车机电维修、汽车检测、汽车维修业务接待等工作的高素质技术技能人才。职业教育毕业生对接汽车后市场,具体岗位为汽车机械及电控系统维修、汽车电器维修、汽车维修质量检验、车辆技术评估、汽车维修接待等。依据专业教学标准,对接职业岗位,明确主要培养的职业能力,如表1所示。

4.2 对照岗位,结合认知规律,设置课程体系

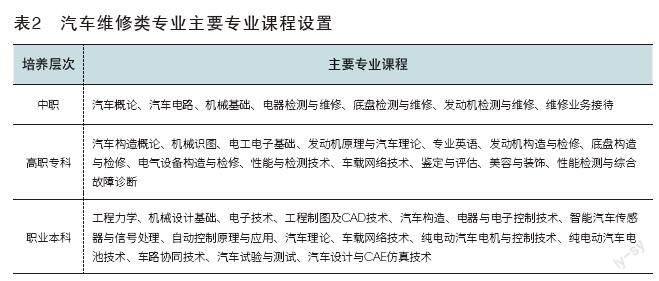

深入分析岗位群,梳理岗位能力需求,以能力培养为本位,明确汽车设计、汽车制造、汽车维修与保养等不同层次工作岗位上所需的知识与技能,结合学生认知规律,科学设置课程体系,主要专业课程体系设置如表2:

4.3 融合创新,开展师资、基地建设

依托知名企业以及行业名师,通过教师下企业或者邀请行业企业专家来校讲学等形式,强化“双师型”教师团队素质培养。细化师资队伍能力体系培训、校企师资双向流通等机制,确保教师素质和能力与所教层次相对应,衔接紧密。聘请汽车维修领域的技术专家、能工巧匠、省级技术能手组成兼职教师队伍,确保各层次学生能力与企业岗位无缝对接,以及为学生提供入职后的可持续发展,服务终身教育。学校与校外实习实训基地建立长期合作关系,为学生提供不同类型的实习岗位和实训机会,确保学生在层次上升的同时,能够进入到企业进行实践。

4.4 加强合作,实施“一体化”管理

加强不同层次学校之间的联系,共同探索职教升学考试制度,推进“职教高考”,分类录取、择优选拔,为学生创造更多的深造机会,促进职教内部生源的有效衔接。共同制定教学实施标准,包括人才培养方案、师资队伍、实训条件、教学实施等。实施课程、教材、师资队伍、基地建设、考试考核“一体化”建设,借助信息技术和大数据手段,开展不同层次间的教学质量监测。联合产教融合型企业开展协同人才培养,提高人才培养质量。

职业教育从中职到高职专科再到职业本科衔接,是系统培养高素质技术技能人才的重要形式,推进并实践“中、高、本”一体化人才培养,实施培养规格、课程、师资队伍、实训以及教学管理“一体化”建设,畅通技术技能人才成长通道,培养高素质技术技能人才服务经济社会发展。

基金项目:

1. 2021年天津市职业学校“十四五”教育教学改革研究项目(项目编号:2021018)。

2. 天津职业大学教育教学改革专项课题(项目编号:JGZX2023039)。

参考文献:

[1]朱军,张文忠,基于能力层次结构理论的职业教育中高本贯通教学衔接探究[J],职教论坛,2020(08):54-58.

[2]王一涛,路晓丽,“中高本硕”衔接的理论溯源、实施现状与路径优化[J],教育发展研究,2021(03):60-67.

[3]胡晓岳,戴护民,单志,王波群,中高本衔接的探索与实践[J],铜陵职业技术学院学报,2019(04):8-10,34.

[4]刘荣秀,中高本衔接政策发展与地方实践研究[J],南方职业教育学刊,2020(07):1-7.

[5]郭滇华,杨春芳,系统论视阈下教育现代化发展政策调适体系构建[J],行政管理改革,2021(04):69-76.

[6]高等职业学校专业教学标准(汽车运用与维修技术专业)[EB/OL].[2019-07-31](2019-07-31).