校企深度融合视域下高校人才培养创新教育教学新生态探析

2023-10-19徐立贾楠杨占君内蒙古科技大学包头医学院计算机科学与技术学院

徐立 贾楠 杨占君 内蒙古科技大学包头医学院 计算机科学与技术学院

党的二十大提出“校企合作、产教融合”是我国高等教育教学综合改革发展的新方向和新目标,是提升人才培养力度的新路径[1]。作为国际高等教育改革的成功范式和全新成果,“校企合作、产教融合”在欧美等许多国家已经取得了较好的示范效果,在人才创新实践能力培养中表现出良好的先进性,在科技成果转移转化中表现出较高的可行性,成为当前国内外高校科技创新技能人才培养的重要途径[2]。在我国,校企合作起步较晚,还处于初级阶段。依托产教融合平台,深化校企合作,探索新形势下人才培养能力提升,推动高等教育改革理论创新和实践创新,构建校企深度融合背景下高校人才培养创新模式,是全面提高人才培养质量,增强地方综合竞争力,促进区域经济发展,建设创新型国家的重要途径,也是当前高校深化教育教学改革的迫切需要[3-7]。因此,本研究通过深入调研当前校企合作现状,提出科学整合各方优质资源,充分发挥高校人才培养、科技创新的价值,促进专业学科建设与职业岗位需求相统一,开拓多元化协同保障机制,推进科技成果产业化落地,构建“政—产—学—研—创—用—银”一体化教育教学综合生态体系,希冀实现高校与企业深度融合、发展共赢。

一、校企合作现状及存在的问题

新时期,地方产业优化转型和区域经济结构调整对高校的人才培养模式提出了新的要求。2017 年,国务院印发了《关于深化产教融合的若干意见》,明确指出推进校企合作、深化产教融合是新形势下培养高素质科技创新技能人才,扩大就业创业,培育经济发展新动能的重要方针。2019 年,教育部启动“六卓越一拔尖”计划2.0,全面推进“新工科”“新医科”“新农科”“新文科”建设,强调要提高高等教育服务社会发展的能力,进一步促进“校企合作、产教融合”,开展“双元”育人模式。2020 年,中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调加快高校科研改革,健全政府、社会多渠道投入机制。这一系列政策措施的出台,进一步明确了我国高等教育综合改革方向——服务区域经济和社会生产发展,校企深度融合是全面提升产业结构、深化产业转型下高等教育发展的必由之路。近年来,我国校企合作在政策支持、资金投入、合作模式等方面取得了一定进步,但在人才定位、供需结构、机制创新、平台共建等方面仍存在诸多问题。

(一)政府角色定位不清晰,协调机制缺失,管理体制不健全

政府是产教协作、创新发展得以落地实施的政策制定者和发起人,应以政策引导为纲领,以服务区域经济发展和产业结构升级为出发点,以市场需求为导向,牵头“引智入企”,发挥高校科研资源优势,促进科研成果转化落地,推动产业发展。但目前政府的宏观调控作用没有充分发挥,引导机制不足,在部分职能和服务方面角色定位不够明确,对市场的开放性不够,缺乏多元一体的综合系统平台和多方健全的协调合作管理机制,以及科学可行的实施方案。大部分校企合作仍处在“订单式人才培养”等流于形式的浅层合作层面,并未实现真正意义上的产教协作、创新发展,造成了“产—学—研—创—用”深度融合的困局。

(二)企业缺乏合作动力,参与度不高,协同育人成本超过企业收益

校企协同育人是企业履行社会责任和义务的重要表现。通过校企合作,让学生直面社会职业岗位需求,领略真实的企业文化氛围,加速学校到企业的实践应用转化,有助于节省企业员工入职培训成本,但高校的人才培养力度与职业岗位需求存在较大差距,不能满足企业生产需要,还需要企业承担高校师生因缺乏实践经验、产品质量不稳定、带教导师成本等造成的经济损失和安全隐患。这些因素严重阻碍了企业参与产教协作、创新发展的积极性。同时,由于缺少政策激励企业参与高校学科建设和教育办学,地方政府对职业教育资金投入有限,这些因素与企业追求自身经济利益和长远发展需求相矛盾,导致企业参与协同育人的热情低、积极性不高。

(三)高校社会服务能力有待提升,自身职能有待充分发挥

高校肩负着人才培养与生产实践应用、科技革新与产业转型升级、社会服务与区域经济发展、文化传承与特色创新发展、对外交流和文化融会贯通的重要职能。大部分高校重在专业知识传授,人才培养定位、专业学科设置与地方发展需求脱节,忽略了区域发展需要和自身教育特色,扎堆开设热门专业,导致办学定位和市场需求不匹配,造成人才供给结构失衡。截止到2021 年底,我国劳动技能型人才约有2 亿,其中科技创新技能人才约6000 万,占劳动技能人才总量的30%,人才缺口依然很大,以制造业为例,2022年我国高端技术人才缺口达2200 万,这表明当前高等教育人才培养难以满足区域经济发展和产业结构优化对科技创新技能人才的需求。

(四)“政—校—企—银”相互割裂,无法形成良好的化学反应,缺乏集体合力

在国家和地方各级政策引导下,高校携手先进科技企业,开展校企协同育人,在一定程度上实现了跨越式发展,为地方企业培养了大量技能应用型人才,为区域经济发展提供了人才保障。校企协作创新在一定程度上也推动了科技成果有效转化,为产业结构升级提供了技术保障,但各主体间缺乏综合统筹服务平台和健全有效的协调保障机制,供需双方信息不对等,企业需求和高校成果之间“对接”链条不完备,无法形成集体合力。这就迫切需要构建校企深度融合的多渠道多层次多形式多元一体教育教学综合生态体系。

二、构建新时期校企深度融合创新教育教学新生态

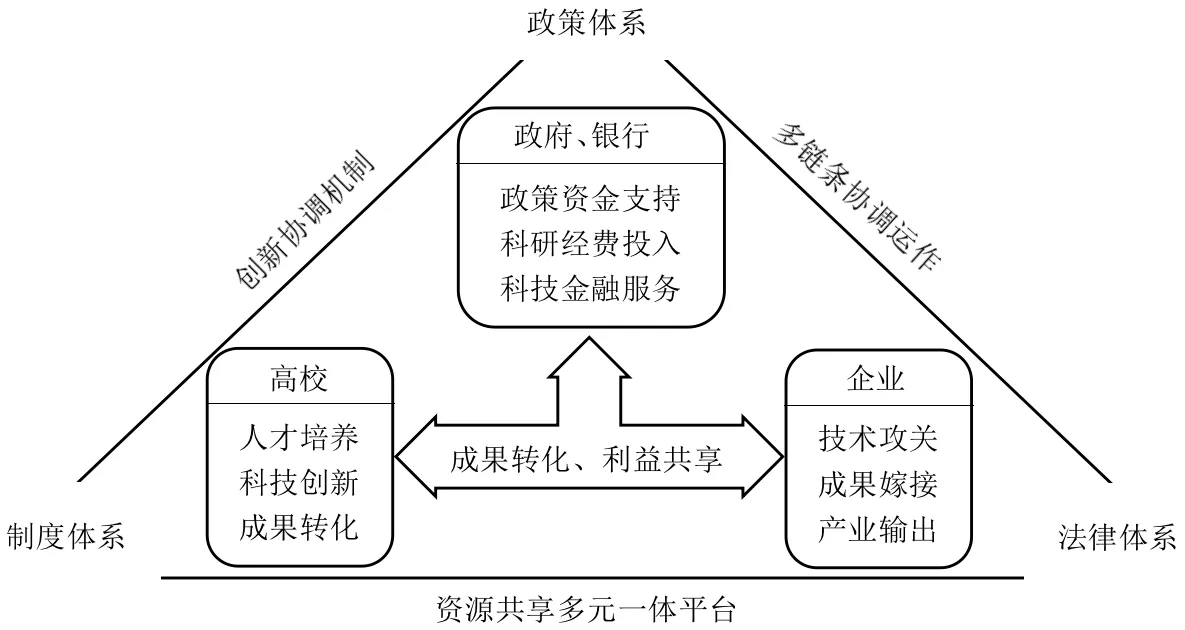

在国家大力倡导高等院校和优质科技企业联手,推行“校企合作、产教融合”的科技创新发展战略的背景下,本研究围绕人才培养重定位和社会发展需求,积极探索高校和企业的共生关系,挖掘共同价值导向,提出构建校企深度融合协同育人多元一体创新发展生态体系——“政—产—学—研—创—用—银”多元一体教育教学综合生态体系。以政府引导为基础,从高校和企业市场供需双方主体定位出发,将教育教学、人才培养、产业发展、科技创新有机结合在一起,通过高效统筹各方资源,提升人才培养能力,解决人才培养与职业岗位需求不匹配、与生产应用脱节等问题。系统框架如图1 所示。

图1 校企深度融合协同创新教育教学生态体系框架图

三、构建新时期高校人才培养新策略

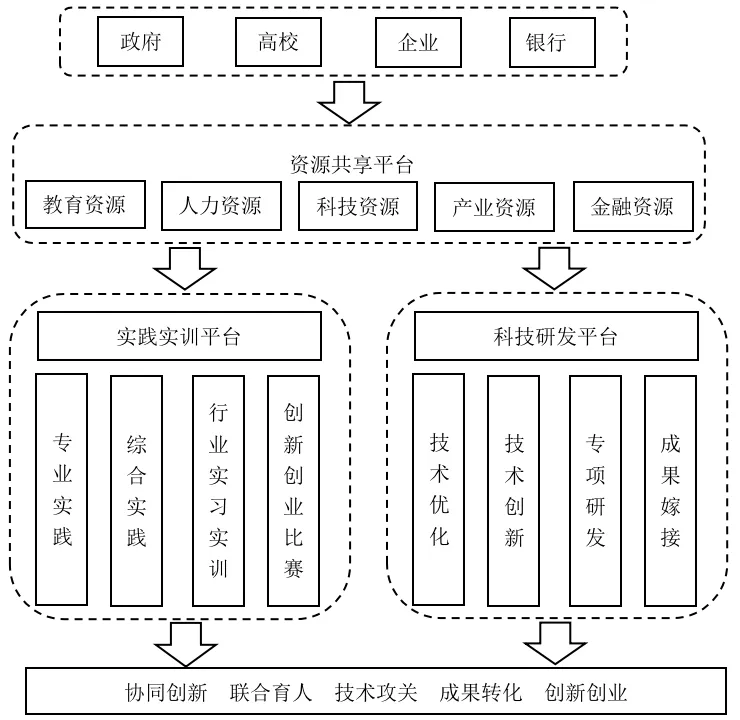

内蒙古自治区地处祖国西北,因民族文化差异等区域特性和地理位置等地域因素,区域经济发展水平相对落后,科技资源分配不均衡,产业发展动力不足,在人才培养建设方面,与发达地区相比还有很大的差距。现阶段,内蒙古自治区正处于产业结构转型升级、新旧动能转换更替的关键时期,迫切需要构建以科技创新为引领、以高质量人才为支撑的产业经济发展体系,创新人才培养模式,提升人才培养力度,加强政府、高校、企业、银行多方主体协作,增强区域核心竞争力。为此,本研究提出构建校企协同育人创新教育教学综合平台,如图2 所示。

图2 校企协同育人创新教育教学综合平台

四、内蒙古自治区校企人才培养建设新进展

在2022 年中国高等教育学会第六届产教融合发展大会上,内蒙古大学韩冬副教授主持的“聚焦乳业工业旅游,推动产学研融合发展”案例成功入选“校企合作双百计划”典型案例。内蒙古大学于2019 年与蒙牛集团开展合作,签订了“蒙牛乳业文旅升级全一流高校战略支撑合作协议”,以提升蒙牛集团全国“乳业工业旅游品质”为引导,全面落实企业文旅发展智力支持,共同开展“蒙牛集团工业旅游标准化提升方案”等系列服务体系构建。蒙牛集团依托优质的景区建设基础,为学校建立实习实践基地,提供了以旅游管理专业为代表的本科、硕士专业教学课程,为乳业工业旅游标准化建设发展和学校人才培育奠定了良好基础。在国家钢铁工业战略布局指领下,2022 年7 月,内蒙古科技大学与包钢(集团)公司签署了新时期全面深化战略合作协议,校企联合共建稀土产业学院,立足学科专业,创新人才培养模式,深入产教融合;共同打造鹿城产融创新港,开展项目合作,已初步形成30 多个意向合作项目,着力构建校企联合团队,共建“产—学—研—创—用”有机结合的创新合作体系,助力包钢(集团)公司创新发展,推进内蒙古科技大学“双一流”建设,双方共谋发展,以期实现资源共用,人才共育,成果共享,战略共赢。

2022 年8 月,包头医学院计算机科学与技术学院与博赛网络内蒙古分公司签订校企合作框架协议,联合共建ICT 骨干教师培养培训基地。博赛网络响应国家政策,整合优化共享校企资源,携手国内外ICT优质厂商实现校企深度合作,在人才培养、技术研发、教科研课题、学生就业等多方面与学院建立共赢合作。以此次基地落地博赛网络为契机,借助企业力量加快学院师资队伍建设,校企双方在企业人才定制、教师企业实践、创新创业比赛、实习实训等多方面建立合作共赢长效机制,借助校企合力打造毕业生就业良好通路,希冀实现校企优势互补,发展共赢。在教育强国、科技强国的时代感召下,内蒙古自治区各高校正加快改革步伐,努力迎头赶上,区内17 所本科院校、37 所专科院校全面推进高等教育教学综合改革。坚持“全员、全方位、全过程”共同育人方针,加快“政—产—学—研—创—用—银”深度融合,深入实施“千校万企”协同创新伙伴行动,通过资源共享、优势互补共建专业,协同育人、创新发展,建立多层次交流与合作,架起高校与企业交流沟通的桥梁,为培养高质量科技创新应用人才,增强高校培养人才服务本区域的适应性,走出具有实质性的发展道路。本研究通过构建科学有效的“政—产—学—研—创—用—银”多元一体协同育人创新教育教学综合生态体系,为深化高等教育教学改革,提升人才培养力度,提高科技创新能力,为更好地服务内蒙古经济建设提供了科学参考。

五、结语

立足新时代、面向新征程,本研究围绕国家战略、自治区布局、地方发展,围绕新时期“新工科”“新医科”“新农科”“新文科”建设,围绕地区重点产业、优势特色产业转型升级,以全面推进校企深度融合为契机,深化教育教学改革,聚焦人才培养、教学研究、成果转化、平台建设、社会服务,推动高校和企业双向发力,发挥科技和人才的多重优势,通过多方紧密合作对接,推进科创团队、联合实验室和产业实训基地建设,开展重点产业、优势特色产业领域关键技术研发,构建科学有效、健全可行的校企深度融合“政—产—学—研—创—用—银”多元一体协同创新教育教学生态体系。